из электронной библиотеки / 64909483306109.pdf

.pdfв его предметном, социокультурном и психологическом аспектах, развитию его мотивационной и эмоционально-волевой сферы, которые и обеспечивают готовность будущего специалиста к самостоятельному осуществлению профессионального труда.

В ИКУД студент будет выступать субъектом двух деятельностей – квазипрофессиональной технологической и реальной иноязычной речевой. Основными предпосылками ИКУД являются познавательно-профессиональная потребность обучающегося (в обретении опыта осваиваемой профессиональной деятельности) и квазипрофессиональная коммуникативная потребность, побуждающая его ИРД. Ведущим мотивом квазипрофессиональной деятельности станет решение учебной профессионально-предметной задачи, а иноязычной речевой – рецепция/продукция профессионально значимой информации (смыслообразующий мотив), «вплетение» ее в контексты принятия решения. Таким образом, квазипрофессиональная деятельность и ИРД объединятся общим контекстом, общим пространственным и логическим синтезом.

Адекватность понимания производственной ситуации на основе обмена иноязычной информацией складывается в сфере профессиональной компетенции будущего специалиста. Определяющая роль в системе отношений и связей, которые возникают в ИКУД, принадлежит воссоздаваемым предметному, социальному и психологическому контекстам профессиональной деятельности.

Ее предметная сторона моделируется с помощью квазипрофессиональных задач; социокультурная – формами совместной деятельности, стилями и этикетом общения в поликультурной среде. Психологическое содержание воссоздается посредством психологического моделирования условий профессиональной деятельности в ординарных, экстраординарных и экстремальных ситуациях иноязычного общения.

Профессиональная компетенция, обеспечивающая решение будущим специалистом типовых задач и проблем, возникающих в ситуациях иноязычного общения, может быть сформирована только в логике моделируемых технологических процессов его труда. Такие возможности и предполагалось создать в интегратив- но-контекстном обучении.

Далее рассматриваются концептуальные основы интегративно-контекстного обучения, определяются его конституирующие принципы, описываются алгоритмы педагогического проектирования интегративно-контекстного курса, дается обоснование дидактического комплекса инновационных педагогических технологий, включая информационные, раскрывается сущность поддерживающей роли препо- давателя-лингвиста в профессиональном становлении студента как будущего специалиста.

Согласно государственным образовательным стандартам, в учебных планах неязыковых специальностей дисциплина «Иностранный язык» представлена тремя предметами: иностранный язык («общий язык») как обязательный естественнонаучный федеральный компонент учебного процесса; деловой иностранный язык;

21

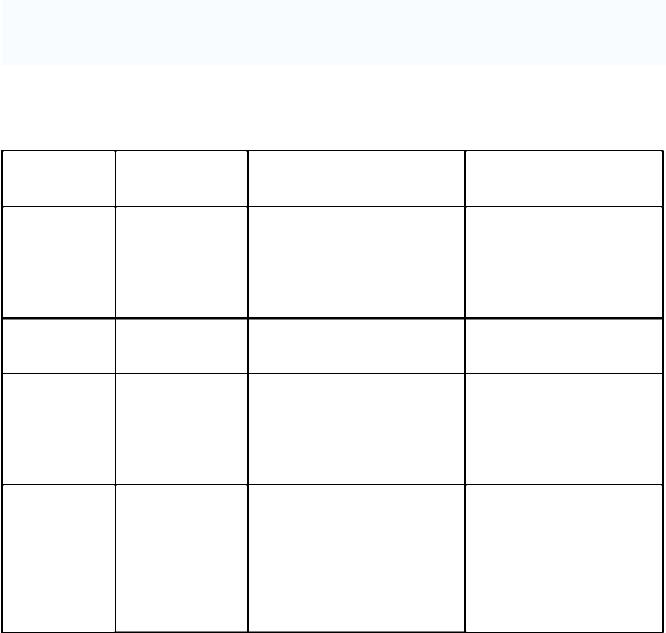

иностранный язык специальный. В рамках курсов делового и специального языка изучается «язык для специальных целей». Исходя из этого планирования и с учетом цели формирования общей профессиональной компетенции, разработана уровневая модель непрерывной подготовки специалиста в контексте его общей, профессиональной и иноязычной культуры (Таблица 1).

Таблица 1

Интегративно-контекстная модель формирования профессиональной компетенции специалиста в неязыковом вузе

Базовые |

Воссозда- |

Формируемый |

Уровень |

Обобщенные типовые |

|

формы |

ваемый |

уровень профес- |

овладения |

задачи труда специалиста, |

|

учебной |

контекст |

сиональной |

иностранным |

связанные |

|

деятель- |

|

компетенции бу- |

языком |

с использованием |

|

ности |

|

дущего |

|

иностранного языка |

|

|

|

специалиста |

|

|

|

Академи- |

Преимущес- |

Широкопрофильные |

«Общий» иностран- |

Самообразование; аннотирова- |

|

ческая |

твенно со- |

ориентации на разви- |

ный язык, – обеспечи- |

ние и реферерирование литера- |

|

|

цио-культур- |

тие способностей ана- |

вается формирование |

туры; использование информа- |

|

|

ный с эле- |

лиза, синтеза и обоб- |

учебно-речевой, лин- |

ционно-коммуникационных тех- |

|

|

ментами |

щения информации; |

гво-коммуникативной |

нологий; осуществление меж- |

|

|

предметного |

на владение социо- |

и лингво-страновед- |

культурной коммуникации с |

|

|

|

культурными, этно- |

ческой компетенции |

представителями различных на- |

|

|

|

культурными, соци- |

студента. |

циональностей и культур. |

|

|

|

ально-нравственными |

|

|

|

|

|

и гуманистическими |

|

|

|

|

|

аспектами общения. |

|

|

|

Академи- |

Предметно- |

Широкопрофильные |

Деловой иностранный |

Аналитическая работа с ино- |

|

ческая с |

технологи- |

ориентации на про- |

язык, – обеспечивает- |

язычными текстами; обмен ин- |

|

элемента- |

ческий и |

фессиональные зна- |

ся формирование пре- |

формацией на иностранном язы- |

|

социо- |

ния и умения, соци- |

имущественно пред- |

ке на основе обобщенных алго- |

||

ми квази- |

|||||

культурный |

ально-психологичес- |

метно-речевой компе- |

ритмов профессионально-рече- |

||

профес- |

|

кие и духовно-твор- |

тенции и дальнейшее |

вого поведения в ситуациях ино- |

|

сиональ- |

|

ческие качества лич- |

развитие лингво-ком- |

язычного общения в поли- |

|

ной |

|

ности специалиста. |

муникативной и лин- |

культурной среде. |

|

|

|

|

гво-страновед-ческой |

|

|

|

|

|

компетенций студен- |

|

|

|

|

|

та. |

|

|

Квазипро- |

Предметно- |

Квазипрофессио-наль- |

Иностранный язык |

Поиск информации на иностран- |

|

фессио- |

технологи- |

ная компетенция – |

специальный, – обес- |

ном языке для решения произ- |

|

нальная |

ческий, со- |

опыт самостоятельно- |

печивается развитие |

водственных задач; персональ- |

|

циокуль- |

го проектирования ви- |

ситуационно-комму- |

но-контактное, дистантно-кон- |

||

деятель- |

|||||

турный, |

дов квазипрофессио- |

никативной компетен- |

тактное и опосредованное обще- |

||

ность |

психологи- |

нальной деятельности, |

ции в ходе интеграции |

ние в поликультурной среде в |

|

|

ческий |

сопряженных с ино- |

ранее сформирован- |

контексте технологических про- |

|

|

|

язычным общением, |

ных компетенций. |

цессов профессиональной дея- |

|

|

|

для решения модели- |

|

тельности и принятие самостоя- |

|

|

|

руемых в обучении |

|

тельных решений. |

|

|

|

производственных за- |

|

|

|

|

|

дач и проблем. |

|

|

|

Учебно- |

Предметно- |

Профессиональная |

Вариант «рабочего» |

Самостоятельное проектирова- |

|

профес- |

технологи- |

компетенция – свер- |

языка коллектива |

ние сопряженных форм деятель- |

|

сиональ- |

ческий, со- |

нутый и автоматизи- |

специалистов, осуще- |

ности – профессиональной и |

|

циокуль- |

рованный опыт прак- |

ствляющего профес- |

«вплетенной» в нее иноязычной |

||

|

22

ная дея- |

турный, |

тической деятельно- |

сиональную деятель- |

речевой в поликультурной среде; |

тельность |

психологи- |

сти с использованием |

ность (например, |

овладение новыми предметными |

|

ческий |

иностранного языка. |

«смешанного» экипа- |

областями специальности. |

|

|

|

жа судна). |

|

Как следует из таблицы, формирование иноязычной компоненты профессиональной компетенции осуществляется на первых курсах как овладение студентом «Общим иностранным языком» в контексте его широкопрофильных ориентаций на развитие способностей анализа, синтеза и обобщения информации; на социокультурные, этнокультурные, социально-нравственные и гуманистические аспекты общения. На старших курсах – иностранным языком деловым и специальным как средством осуществления его квазипрофессиональной и учебно-профессио- нальной деятельности с помощью системы специально разработанных спецкурсов, нацеленных на усвоение типовых задач и проблем будущего труда специалиста.

Реализация интегративно-контекстной модели позволяет достичь следующих уровней профессионально-культурного развития будущего специалиста:

1)в процессе академической учебной деятельности: знание базовых элементов общечеловеческой, российской культуры и культуры страны изучаемого языка, социокультурных и этнокультурных «портретов» представителей основных культур мира, владение вербальными и невербальными (кинесическими, проксемическими и визуальными) средствами общения в поликультурной среде;

2)в академической деятельности с элементами квазипрофессиональной:

владение профессионально-культурными «кодами» деятельности специалиста широкого профиля;

широкого профиля;

3)в квазипрофессиональной: владение профессионально-культурными «кодами» деятельности специалиста узкого профиля;

4)в учебно-профессиональной деятельности происходит профессионально-

культурное становление специалиста, уровень которого определяется типовыми задачами и проблемами осваиваемого труда.

В основу разработки дидактического комплекса положена система принципов, которая включает, наряду с известными общими принципами контекстного подхода, ряд специфических, конституирующих интегративно-контекстное обучение:

– принцип педагогического обеспечения личностного включения студента в учебную деятельность – создания гуманистической образовательной среды «педагогики профессионального сотрудничества», которая характеризуется «помогающей» ролью преподавателя-«интегратора», его партнерской позицией со студентом, которому также известны критерии оценки уровня формирования своей профессиональной компетенции;

– принцип последовательного моделирования в учебной деятельности студентов целостного содержания, форм и условий профессиональной деятельности специалистов, который определяет такую организацию и технологии обучения, при которых будущие специалисты сознательно и активно овладевают способами

23

компетентного решения профессионально-предметных задач в логике технологических процессов их будущего труда в ситуациях иноязычного общения;

–принцип культуросообразности содержания – его нацеленности на развитие профессионально-личностных качеств, умений и навыков будущего специалиста, ориентации в коммуникативных средствах, культурных нормах и ограничениях в общении, обычаях и традициях, составляющих социокультурные детерминанты его профессиональной деятельности;

–принцип ведущей роли совместной деятельности, межличностного взаи-

модействия и диалогического общения субъектов образовательного процесса;

–принцип проблемности содержания обучения и процесса его развертывания в образовательном процессе;

–принцип адекватности совокупности форм организации учебной деятель-

ности студентов целям и содержанию образования;

–принцип единства обучения и воспитания личности профессионала;

–принцип интегративности, реализация которого идет по линиям: 1) реаль-

ной иноязычной деятельности студента и моделируемой предметно-технологиче- ской деятельности специалиста; 2) междисциплинарной интеграции содержания иностранного языка и спецпредметов, обеспечивающей реальные межпредметные связи; 3) преподавания содержания иностранного языка и спецпредметов; 4) академической, квазипрофессиональной и учебно-профессиональной деятельности студента; 5) его репродуктивной и творческой деятельности;

–принцип рефлексивности, обеспечивающий направленность субъектов образовательного процесса – преподавателя и студентов на оперативную оценку хода и результатов формирования профессиональной компетенции по известным обеим сторонам критериям, определение возникающих пробелов в социально-про- фессиональной подготовке и их последующее устранение, на развитие механизмов языковой и социокультурной коррекции и компенсаторной (адаптивной) компетенции;

–принцип вариативности, гибкости и динамичности дидактического комплекса в зависимости от поставленных целей, контингента студентов, внутренних условий обучения (объем учебных часов, введение новых спецпредметов, новых средств обучения и т.п.), либо внешних факторов (повышение требований к специалисту, введение новых конвенционных документов, кодексов и др.).

Алгоритм проектирования каждого интегративно-контекстного курса (спецкурса) включает следующие шаги.

1. Анализ содержания специальных предметов с целью выявления связи его разделов, соотносимых со сферами социально-профессиональной деятельности специалистов, с предметом «Иностранный язык» и составления на этой основе тезауруса интегративно-контекстного курса, необходимого для осуществления будущим специалистом производственных функций.

24

2.Определение на основе межпредметных связей специальных предметов и дисциплины «Иностранный язык» типовых, нестандартных и новых (творческих) социально-профессиональных задач и проблем в деятельности будущего специалиста, и технологических процессов, в рамках которых и будет происходить их решение средствами сопряженной учебной деятельности. При этом имеется в виду, что типовая задача перерастает в проблему при любом отклонении от стандартных условий ее решения, в том числе из-за трудностей языкового характера.

3.Проектирование ситуаций, требующих профессионального иноязычного общения, и, соответственно, выделение социально-профессиональных базисных знаний, умений, навыков и компетенций интегративного, межпредметного характера, реализующих решение указанных задач и проблем в этих ситуациях в процессе квазипрофессиональной деятельности студента.

Содержание интегративно-контекстного обучения и, соответственно, учеб-

ного пособия, его обеспечивающего, включает следующие основные компоненты:

–моделируемые сферы будущей социально-профессиональной деятельности обучающегося в виде типовых задач его труда, связанных с использованием иностранного языка;

–ситуации иноязычного общения и программы их развертывания в ходе осуществления технологических процессов осваиваемой деятельности;

–социально-профессиональные и коммуникативные роли, выбранные в соответствии с составом специалистов, отвечающих за технологический процесс производства;

–фразеологический материал стандартного словаря-разговорника (зачастую

супрощенной грамматикой и синтаксисом) и текстовый материал, отражающие коммуникативную составляющую технологии профессиональной деятельности специалиста при решении соответствующих типовых задач;

–процедуры, позволяющие достигать максимально точного понимания смысла информации в условиях поликультурной коммуникации (форматирование информации, использование маркирования, репетования и т.п.);

–сведения культурологического характера: о национально-культурных особенностях, реалиях сфер иноязычной социально-профессиональной деятельности и присущих им этикетно-узуальных формах речи; о темах общения, в том числе не рекомендуемых; о языке «жестов», в том числе профессиональных.

Поскольку в содержание обучения входят не только ординарные, но и нестандартные и новые (творческие) социально-профессиональные задачи и проблемы, процесс обучения состоит как из репродуктивных, так и продуктивных видов учебной деятельности студентов.

Обязательным является введение в процесс формирования профессиональной компетенции параметров оперативного времени, поскольку решение технологических задач и разрешение проблемных ситуаций будут считаться профессионально компетентными, если они осуществлены за нормативно принятое время; тем самым профессиональная компетенция приобретает качество оперативности.

25

Обобщенно говоря, технология интегративно-контекстного обучения представляет собой ситуационно-имитационное моделирование предметно-технологи- ческого, социокультурного и психологического контекстов будущей профессиональной деятельности студента, поскольку в нем могут быть адекватно отражены не только субъект-субъектные взаимодействия и отношения участников образовательного процесса, но и субъект-объектно-субъектная связь в цепочке «человек – техника – человек».

Ситуационно-имитационная модель дает возможность проектирования и организации технологии профессиональной деятельности в ситуациях иноязычного общения и присущих ей социокультурных процессов с учетом параметров реального оперативного времени, которые отражают временную динамику моделируемого производственного процесса.

Особенностью такой модели является демонстрация условий, средств и процесса организации квазипрофессионального пространства, а также рефлексии этих феноменов в форме мыслительной деятельности студента, включая иноязычную составляющую.

Выбор методов обучения (способов включения студентов в совместную с преподавателем деятельность по достижению главной цели – формированию со- циально-профессиональной компетенции), форм организации учебной деятельности студентов и средств обучения (учебных пособий, аудиовизуальных средств, компьютера, тренажера и т.п.) определяется задачами и особенностями осваиваемой специальности.

Для интегративно-контекстного обучения характерна спиральная структура организации его содержания. Повторяющееся изучение материала с разной степенью глубины по мере накопления знаний каждый раз на более высоком уровне без логических разрывов позволяет использовать, наряду с традиционными различные инновационные педагогические технологии, включая информационные, с помощью которых проектируется сопряженная социально-профессиональная деятельность студента.

Инновационные педагогические технологии представляют собой реализуемые в процессе обучения проекты совместной деятельности субъектов образовательного процесса – обучающих и обучающихся. Это предполагает организацию процесса обучения в трех логиках (по А.А.Вербицкому): 1) логике познавательной деятельности обучающегося; 2) совместной деятельности студентов с преподавателем и друг с другом; 3) логике преподаваемой науки. Отсюда необходимость учета мотивации студентов, их индивидуально-психологических, психофизиологических и национально-культурных особенностей, кросс-культурных контекстов.

Они позволяют воссоздать в учебной деятельности те интеграционные процессы и контексты, в которых иноязычная речевая деятельность студента выступает средством решения моделируемых профессионально-предметных задач. И в результате – сформировать целостную систему социально-профессиональных навыков (коммуникативных, информационных, аналитических, инструментальных и

26

др.) и профессионально важных качеств будущего специалиста для решения широкого круга задач и проблем осваиваемого труда, развить на основе нового самостоятельно конструируемого опыта его творческий потенциал (Таблица 2).

Таблица 2 Инновационные педагогические технологии интегративно-контекстного

формирования профессиональной компетенции специалиста

Педагогиче- |

Воссоздаваемый |

Уровень активности |

Чем обусловлен |

ские техноло- |

контекст |

участников |

уровень |

гии |

|

|

проблемности |

Разыгрывание |

Социальный, |

Демонстрационное объясне- |

Психологическими и ком- |

ролей |

предметно-тех- |

ние задачи преподавателем; |

муникативными барьера- |

|

нологический |

выбор и реализация страте- |

ми при решении задач об- |

|

|

гии общения студентами |

щения в контексте техно- |

|

|

|

логических алгоритмов |

|

|

|

труда |

«Кейс-стади» |

Предметно-тех- |

Анализ студентами ситуации |

Уровнем трудности пред- |

|

нологический и |

и самостоятельное решение |

метной ситуации, задач |

|

социальный |

задачи |

общения |

Решение |

Предметно-тех- |

Выявление и анализ студен- |

Уровнем трудности одной |

ситуационных |

нологичес- |

тами проблемной ситуации, |

предметной ситуации и |

задач |

кий, социаль- |

постановка и самостоятель- |

оперативностью решения |

|

ный, ситуацион- |

ное решение ими оператив- |

задач общения |

|

но-психологиче- |

ной задачи |

|

|

ский |

|

|

Деловая игра |

Предметно-тех- |

Выявление студентами ряда |

Трудностью оперативного |

(ситуациион- |

нологиче-ский, |

предметных ситуаций; их |

решения ряда взаимозави- |

но-имитаци- |

социокуль-тур- |

анализ; постановка оператив- |

симых социально-профес- |

онное моде- |

ный, ситуацион- |

ных задач, проектирование |

сиональных задач и |

лирование) |

но-психоло-ги- |

сопряженных форм деятель- |

проблем |

|

ческий |

ности – профессиональной и |

|

|

|

«вплетенной» в нее ИРД для |

|

|

|

их решения |

|

Моделирование в образовательном процессе всех типов связей, в которые включается иноязычная речь, позволяет обучать иностранному языку как социаль- но-профессиональному деятельностному феномену, овладевать им не только на уровне значений, но и личностных смыслов в результате взаимодействия вербальной «надстройки» с лингвокогнитивным «базисом» (И.И.Халеева), «вплетенным» в технологию осваиваемой деятельности.

Самостоятельная работа студентов планируется на основе информационных технологий по трем направлениям: 1) отработка на продуктивном уровне усвоения иноязычного тезауруса, включенного в технологические процессы осваиваемого фрагмента профессиональной деятельности обучающегося (стандартных фраз соответствующего раздела профессионального словаря-разговорника); 2) ис-

27

пользование профессиональных мультимедийных компьютерных программ с целью овладения алгоритмами выполнения профессиональной деятельности; 3) выполнение программ по решению ситуационных задач, в процессе которого формируется ориентировочная основа будущей профессиональной деятельности студента в ситуациях иноязычного общения.

Деятельность преподавателя-лингвиста включает:

–переориентацию учебных действий студента только с текстовым материалом на использование иностранного языка в качестве одного из необходимых средств решения профессиональных типовых задач и возникающих при этом проблем;

–акцент не только на логике и систематике учебного предмета «Иностранный язык», но и на логике профессионального развития студента, социально-про- фессиональных качеств его личности в рамках педагогики «профессионального сотрудничества».

Проектирование и реализация совместной, партнерской деятельности преподавателя и студента (студентов) требуют знания преподавателем-лингвистом сущности осваиваемой студентом профессиональной деятельности, опыта компетентного иноязычного социально-профессионального общения в логике моделируемых в обучении предметно-технологических процессов, «профессионального сотрудничества» с будущими специалистами.

Такое сотрудничество воплощается в педагогической поддержке не только иноязычной коммуникативной деятельности студента, но и его сущностных пред- метно-технологических действий, средством порождения и осуществления которых является иностранный язык, в длительном «синергийном» (В.В.Давыдов) участии преподавателя в целенаправленной рефлексивной деятельности студента в процессе освоения им технологии социально-профессиональной деятельности в ситуациях иноязычного общения.

Таким образом, интегративно-контекстный подход к формированию профессиональной компетенции обусловливает синергетическое развитие нового психо- лого-педагогического и социально-профессионального деятельностного феноме-

на, формирующего личность, как будущего специалиста, так и преподавателя новой педагогической формации. Для этого феномена характерно:

–понимание преподавателем и студентом необходимости развития профессиональной компетенции специалиста как условия успешности его профессиональной деятельности;

–их стремление и психологическая готовность к освоению технологии будущего труда в ситуациях иноязычного общения и в результате – осознание общности целей, необходимости взаимной поддержки и взаимопомощи в преодолении трудностей, доверительное отношение друг к другу, взаимопонимание;

–активизация профессионального продуктивного мышления обучающихся: целенаправленное развитие его комплексности, логичности, обоснованности, прогностичности и гибкости, приводящее к способности анализа и оценки ситуа-

28

ции иноязычного общения, – ее оперативного отражения при принятии решения в контексте технологических процессов будущего труда;

– побуждение студента к самоанализу и самооценке своих действий, профессиональной рефлексии;

– нацеленность преподавателя и студента на продуктивные сценарии взаимодействия, – «профессиональное» сотрудничество и соперничество» (Ю. Тюнников, М. Мазниченко), когда студент ставится в позицию равноправного партнера, активного субъекта обучения и воспитания, при этом совместное с преподавателем решение социально-профессиональных задач обеспечивает проблемную, исследовательскую направленность образовательной деятельности.

Системообразующим фактором интегративно-контекстной модели является формирование механизма оперативности в самоорганизации и саморегуляции будущего специалиста. Самоорганизация предполагает анализ им ситуации иноязычного общения в контексте технологических процессов профессионального труда, постановку задачи, планирование и прогнозирование возможных результатов своих действий, мониторинг их осуществления, оценку эффективности принимаемых решений на основе рефлексии. Саморегуляция будущего специалиста выражается в его способности свободно планировать и управлять процессом общения на иностранном языке, диагностировать пробелы и недочеты в своей иноязычной подготовке, использовать механизмы языковой и культурной коррекции.

Развивающий эффект интегративно-контекстного обучения обусловлен возможностями ситуативного возникновения у студентов потребности в новых знаниях, целеполагания и целеосуществления в процессе поиска путей оперативного разрешения проблемных ситуаций квазипрофессионального иноязычного общения. Этот эффект связан с включением продуктивного мышления студента и его эмоционально-волевой сферы. В результате появляются психические новообразования, формирующиеся в целостном единстве предметных, социальных, мотивационных, психологических и психофизиологических компонентов, которые реализуют его будущую профессиональную деятельность.

Учебной деятельности студента в интегративно-контекстном обучении присуща гетерогенность: для разрешения проблемных ситуаций привлекаются знания, умения, навыки, компетенции из разных предметных областей и выполняются разнообразные виды умственной деятельности. При этом преодолеваются не только трудности лингвистического и коммуникативного характера, но и психологические барьеры, которые возникают в условиях оперативного использования иноязычной информации при выполнении предметных действий, включенных в технологический контекст осваиваемой деятельности. Необходимость анализа и синтеза разноплановых данных в описанных условиях решения задач и разрешения проблемных ситуаций обусловливает развитие студента в соответствии с требованиями профессии. В результате формируются рефлексивный тип его мышления и способности самостоятельно проектировать сопряженные формы деятельно-

29

сти – профессиональной и иноязычной речевой, умение выстраивать коммуникацию при групповом решении проблемы.

Синергетическое объединение иноязычно-речевого и социально-профессио- нального планов предметного, социокультурного и психологического аспектов квазипрофессиональной деятельности обучающегося приведет, как мы предполагали, к формированию его профессиональной компетенции. Ожидалось, что особенно продуктивно это будет происходить при использовании на завершающих этапах обучения комплекса усложняющихся деловых игр, в каждую из которых вводятся новые производственные задачи; для их решения необходимо системное использование профессиональных и иноязычных речевых знаний, умений, навыков.

В четвертой главе «Экспериментальное формирование профессиональной компетенции инженера (на материале подготовки инженера-судоводителя к деятельности в ситуациях иноязычного общения)» представлены структура предмет- но-технологической деятельности и типовые задачи профессионального труда инженера-судоводителя, сопряженные с иноязычным общением, методика экспериментального обучения и его результаты.

Показана важность определения временных составляющих и удельного веса производственных функций инженера в ситуациях иноязычного общения в деятельности молодого специалиста с тем, чтобы в учебных программах дисциплины «Иностранный язык» в полной мере учитывались типовые задачи его труда в соответствии с уровневым подходом к профессиональному образованию. На основе анализа специфики профессиональной деятельности судоводителя-оператора определены составляющие его ситуационно-коммуникативной компетенции.

Далее описывается методика экспериментального обучения на заключительном этапе формирования профессиональной компетенции инженера-судоводите- ля, включающей иноязычную компоненту, анализируются его результаты, доказывается эффективность интегративно-контекстной модели, формулируются основные выводы. Эксперимент проводился на протяжении 1999 – 2006 годов (продолжается и сейчас) с курсантами МГА имени адмирала Ф.Ф.Ушакова и слушателями Южного регионального Центра дополнительного профессионального образования (г. Новороссийск); на всех его этапах приняло участие более 2000 обучающихся.

На этом этапе экспериментального обучения предметный, социальный и психологический контексты профессиональной деятельности судоводителя-опера- тора моделировались на основе межпредметных связей дисциплин «Английский язык специальный», «Управление судном» и «Навигация и лоция»: в полном объеме в ситуационно-имитационных играх на тренажере и фрагментарно – в ролевых играх, ситуационных задачах и при анализе аварийных ситуаций (кейс-ста- ди).

Психологическое содержание труда инженера-судоводителя, напряженность режима его работы задавались:

– физическим подобием мостика и его навигационного оборудования;

30