диссертации / 58

.pdf

2.4.Общая характеристика методов исследования

Клинический осмотр

Клинический осмотр проводили каждому пациенту при поступлении и ежедневно в течении всего срока госпитализации. При осмотре оценивали общее состояние ребенка, применяли методы аускультации, пальпации.

Для выявления визуальных признаков, характеризующих форму аноректального порока осмотр проводили в возрасте 18-24 часов жизни.

Осмотр промежности является основным методом при диагностике аноректальных аномалий. Существуют косвенные и достоверные признаки формы аноректальной патологии. Достоверным признаком является наличие фистулы на коже промежности или в преддверии влагалища.

Для выявления фистулы проводили тщательный осмотр промежности, в сомнительных случаях возможно проведение зондирования подозрительных мест при помощи пуговчатого зонда. Если на промежности или в преддверии влагалища выявляли фистулу и к концу первых суток жизни из нее отмечалось поступление мекония, то форму атрезии расценивали как низкую (Рисунок №2-2).

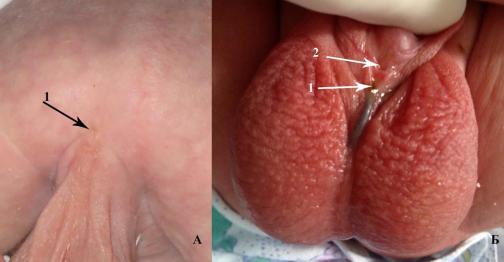

Рисунок №2-2. Внешний вид промежности мальчика и девочки с ректо-перинеальной

фистулой. 1 – фистула

31

Отсутствие отхождения мекония из фистулы могло говорить о высоком уровне атрезии кишки с узкой протяженной фистулой. У мальчиков возможно формирование фистулы на коже мошонки или полового члена, эти пороки относится к редким формам аноректальных мальформаций: ректо-скротальной и ректо-пениальной. Имеющийся свищевой ход узкий и протяженный, что заставляет рассматривать эти пороки как высокую форму (Рисунок №2-3).

Рисунок №2-3. Внешний вид промежности мальчика с ректо-скротальной (А) и ректо-

пениальными фистулами (Б). 1 – фистула, 2 – меатальное отверстие.

При отсутствии наружной фистулы следующим этапом осматривали меатальное отверстие у мальчиков и вход во влагалище у девочек. Отхождение мекония из влагалища у девочек говорило о наличии ректо-

вагинальной фистулы. У мальчиков при наличии ректо-уретральной фистулы возможно выявление мекония в области мочеиспускательного отверстия (Рисунок №2-4).

32

Рисунок №2-4. Внешний вид половых органов мальчика с ректо-уретральной фистулой

(А) и девочки с ректо-вагинальной фистулой (Б).

При этом так же необходимо катетеризировать мочевой пузырь, при получении мочи, окрашенной меконием можно достоверно говорить о наличии сообщения между кишечным и мочевыделительными трактами (Рисунок №2-5).

Рисунок №2-5. При катетеризации мочевого пузыря получена моча, окрашена

меконием у мальчика с ректо-уретральной фистулой.

Косвенным признаком, говорящем об уровне атрезии прямой кишки, является состояние анальной ямки. Наличие гипертрофированного кожного валика, хорошо сформированной анальной ямки может говорить о низком уровне атрезии прямой кишки. Отсутствие кожного валика, слабо выраженная или несформированная анальная ямка, гипоплазированные

33

мышцы промежности, близко расположенные седалищные бугры говорят за высокую форму атрезии.

Однако эти признаки не являются достоверными, руководствуясь ими возможно неправильное определение порока, поэтому косвенные признаки должны заставить хирурга более прицельно отнестись к инструментальным методам исследования.

Симптом «толчка», по нашему мнению, является субъективным критерием, поэтому в нашей практике его мы не применяем.

Окончательную форму порока определяли на основании данных, полученных при инструментальных методах обследования.

Инвертограмма по Вангенстиин

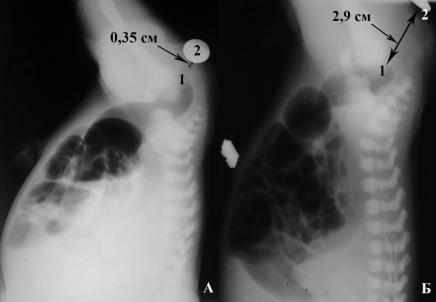

Инвертограмму проводили однократно детям без визуализируемой фистулы (всего выполнено 27 исследований). При данном исследовании применяли аппарат Mobildrive (Радрекс, Россия), доза облучения составляла 98,7 мкЗв. Исследование проводили в возрасте 18-24 часа жизни для оценки расстояния между атрезированной кишкой и кожей промежности. При этом ребенка переворачиваем вверх ногами, проводили компрессию передней брюшной стенки. Затем устанавливали рентгенконтрастную метку на область долженствующего ануса и в вертикальном положении головой вниз, в боковой проекции с фокусом на тазобедренный сустав выполняли рентгенограмму.

Расстояние от самого дистального конца кишки до метки считаем диастазом. Если данный параметр был не более 1 см, данный порок трактовали как низкую форму атрезии ануса (Рисунок №2-6).

34

Рисунок №2-6. Инвертограмма: А) низкая форма атрезии ануса (диастаз 0,35 см), Б)

высокая форма атрезии ануса (диастаз 2,9 см). 1 – газ в дистальном отделе толстой кишки, 2 – рентген контрастная метка.

Если расстояние более 1 см, в этом случае форму порока расценивали как высокую.

Рентгенограмма костей таза

Детям атрезией ануса выполняли рентгенограмму костей таза (всего выполнено 44 исследования). Исследование проводили на аппарате

Mobildrive (Радрекс, Россия), доза облучения составляла 105 мкЗв.

Исследование выполняли в возрасте 3-4 суток жизни. Данное исследование позволяет выявить наличие дефекта крестца, оценить крестцовый индекс

(SI). Для этого выполняли рентгенограмму в горизонтальном положении в прямой и боковой проекциях. Для выполнения рентгенограммы в прямой проекции ребенка укладывали в горизонтальном положении с поднятыми руками и сведенными в коленях ногами, руки фиксировали на уровне плеча, а ноги на уровне бедер. Выполняли рентгенограмму с захватом всех отделов позвоночника и фокусом на лонное сочленение. Для рентгенографии в боковой проекции ребенка укладывали на левый бок,

ноги сводили на уровне колен со сгибаем в тазобедренном суставе на 45°,

руки сводили в предплечьях перед грудной клеткой, позвоночник

35

выпрямляли. Выполняли рентгенограмму также с захватом всех отделов позвоночника с фокусом на правый тазобедренный сустав.

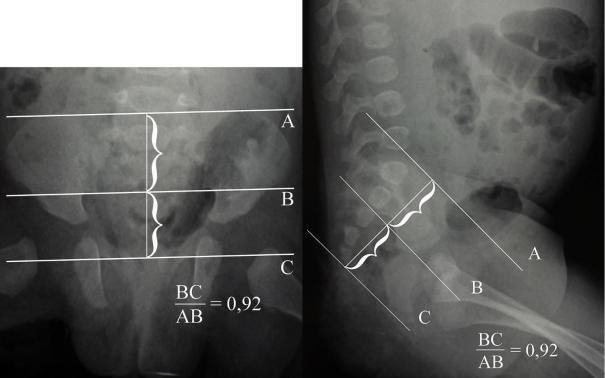

При расчете крестцового индекса проводили горизонтальную линию по верхним точкам подвздошных костей (линия А), вторую линии проводили по нижним точкам крестцово-подвздошного сочленения (линия

B), третью – параллельно второй по нижнему краю последнего визуализируемого позвонка (линия C). Соотношение расстояния BC к AB

является крестцовым индексом (Рисунок №2-7).

Рисунок №2-7. Рентгенограмма костей таза: расчет SI.

Ультразвуковой исследование структур тазового дна промежностным

доступом

Выполняли УЗИ структур тазового дна (всего выполнено 60 исследований) в возрасте 18-24 часа жизни пациента на аппарате Logic P6 (GE, США), линейным датчиком 11,0 MHz. Исследование выполняли в положении пациента на спине с разведенными ногами. На место долженствующего ануса устанавливали датчик, в процессе работы он смещался у мальчиков до корня мошонки, у девочек до преддверия

36

влагалища. Сканирование проводили в сагиттальной плоскости,

оценивали:

диаметр прямой кишки;

расстояние от слепого конца кишки до кожи промежности;

наличие фистулы, ее характер;

наличие соустья с урогенитальным трактом.

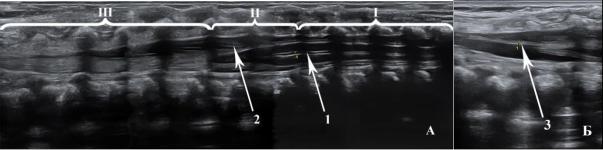

Концом считали самый дистальный участок прямой кишки с гипоэхогенным эхонеоднородным содержимым. Диастаз измеряли по линии проведенной перпендикулярно от слепого конца кишки к коже. Диаметр прямой кишки измеряем как наибольшее расстояние между наружными стенками прямой кишки на симметричном расстоянии от датчика. Пуборектальную петлю определяли, как мышечную структуру с линейно расположенными волокнами, в направлении от крестца к лонному сочленению. Толщину пуборектальной петли измеряем позади прямой кишки как расстояние между верхними и нижними мышечными волокнами (Рисунок №2-8). Оценка других мышц, составляющих леваторный комплекс, крайне затруднительна и не имеет практической значимости в данные сроки.

Рисунок №2-8. УЗИ структур тазового дна девочки с ректо-перинеальной фистулой до

операции: 1 – дистальный конец прямой кишки, 2 – фистула, 3 – пуборектальная петля.

37

Ультразвуковой исследование структур пояснично-крестцового

отдела позвоночника

УЗИ структур пояснично-крестцового отдела позвоночника выполнено у 29 детей с патологией аноректальной области (всего 32

исследования). Исследование выполняли на аппарате Voluson E8 (GE,

США), линейным датчиком 11,0-14,0 MHz. Данное УЗИ может быть информативно у детей первых 3 месяцев жизни, в более старшем возрасте,

в связи с оссификацией крестца и закрытием «окна» ультразвуковой визуализации, исследование не рационально. Сонографию структур позвоночного канала выполняли однократно в возрасте до 1 месяца жизни.

Оценивали:

расположение конуса спинного мозга;

структуру и дифференцировку конского хвоста;

толщину концевой нити;

наличие фиксаций элементов конского хвоста к стенкам дурального мешка;

подвижность спинного мозга в процессе исследования;

наличие дополнительных образований в просвете

позвоночного канала.

Для проведения исследования пациента укладывали на валик на живот. Датчик устанавливали в области остистых отростков позвонков,

проводили последовательное сканирование позвоночного канала от уровня

ThXII-LI до SV в двух перпендикулярных плоскостях – сагиттальной и горизонтальной.

Нормой считали прямолинейных ход спинного мозга, без участков сужения или расширения, кроме физиологических, расположение конуса спинного мозга для детей 1 месяца жизни на уровне LIV позвонка, до 3

месяцев жизни на уровне LIII позвонка. Конский хвост представлен четко дифференцируемыми линейными структурами, свободно

располагающимися в просвете спинномозгового канала. Концевая нить в

38

норме может не визуализироваться, не при ее выявлении диаметр не превышает 1 мм, в процессе исследования проследить ее фиксацию не удается. Дополнительные образования в просвете спинномозгового канала также не определяются, спинной мозг и элементы конского хвоста в процессе динамического исследования свободно смещаются в такт дыхательным движениям (Рисунок №2-9).

Рисунок №2-9. УЗИ спинного мозга в норме: I – спинной мозг, II – конус спинного мозга, III – «конский хвост»; 1 – центральный канал, 2 – корешок спинномозгового нерва, 3 – концевая (терминальная) нить.

Проявлениями миелодисплазии и фиксации спинного мозга считали утолщенную концевую нить, фиксированную к стенкам дурального мешка, или нарушение дифференцировки элементов конского хоста, с фиксацией их к стенкам дурального мешка или без, отсутствие подвижности спинного мозга в процессе исследования.

39

Глава 3. Результаты собственных клинических исследований.

Для оценки причины неудовлетворительных результатов лечения новорожденных детей с АРП был проведен анализ диагностики и лечения новорожденных и детей раннего возраста с 1995 по 2007 год.

3.1. Анализ лечения детей первой группы

Поскольку вид оперативного вмешательства определяется формой порока, одной из задач нашего исследования было выявить диагностические ошибки, которые приводили к неточной трактовке формы порока развития. Лечение детей было проанализировано с позиции диагностики порока, сроков оперативной коррекции, вида оперативного лечения, течения после операционного периода.

3.1.1. Возраст госпитализации

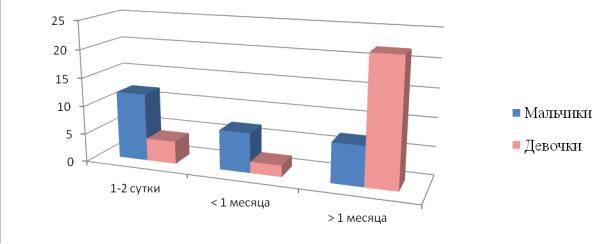

Ретроспективный анализ показал, что средний возраст госпитализации мальчиков составил 23,5±26 дней, средний возраст госпитализации девочек составил 42,1±19,6 дней, мальчики в основном госпитализировались на 1-2 сутки жизни, госпитализация девочек приходилась на возраст старше 1 месяца. Распределение детей по возрасту госпитализации представлено на рисунке №3-1.

Рисунок №3-1. Возраст госпитализации пациентов.

В 1-2 сутки жизни 16 детей (14,3%) поступили из роддома в стационар. Поводом для перевода у 12 детей стало отсутствие фистулы, у 4

40