диссертации / 58

.pdf

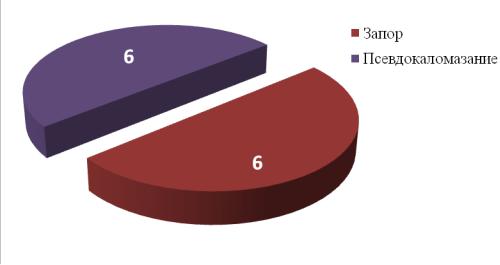

Рисунок №4-4. Нарушения дефекации, выявленные в отдаленном периоде.

Следующим этапом были проанализированы продукты питания у этих детей. Все продукты были разделены на 2 группы: продукты с преимущественно закрепляющим и слабящим действием (Таблица №4-2),

у остальных продуктов питания, не вошедших в эти группы, особого влияния на характер стула выявлено не было.

Таблица №4-2. Группы продуктов, влияющие на изменение характера стула.

|

Закрепляющие |

Слабящие |

|

|

|

Рис |

|

Молоко |

|

|

|

Яблоко, груша |

Кисломолочные продукты |

|

|

|

|

Банан |

Овощи |

|

|

|

|

Хлебобулочные изделия: |

Фрукты |

|

|

Пшеничный хлеб |

|

|

Макароны |

|

Фруктовые соки |

||

|

Печенье |

|

|

|

|

Картофель |

Растительное масло |

|

|

|

|

Чай |

|

Жареная пища |

|

|

|

Желе |

Жаренный картофель |

|

|

|

|

Мясо, курица или рыба |

Шоколад |

|

|

|

|

Нарушения дефекации на фоне преобладания в рационе детей продуктов из первой группы, мы расценивали как алиментарный запор. Если у ребенка отмечались задержки дефекации, но при этом стул был

91

возрастной консистенции, а в рационе сбалансированное питание, данный факт расценивался нами как гипомоторная функция толстой кишки. У 2

детей в возрасте 9 месяцев отмечался частый жидкий стул, однако при анализе их рациона питания было отмечено, что диета не соответствует возрастной, после расширения диеты стул у обоих детей нормализовался.

При накоплении материала, при анализе были отмечены следующие закономерности: продукты, влияющие на характер стула проявляют свое действие на следующий день после приема; в отличии от всех продуктов,

приводящих к запорам за счет изменения характера стула на плотный и твердый, банан приводит к снижению моторики кишки, не влияя на консистенцию стула. У детей этой возрастной группы необходимо обращать внимание на общее состояние ребенка, поскольку прорезывание зубов и различные вирусные заболевания сопровождаются выраженными изменениями со стороны дефекации, проявляющиеся как запорами, так и жидким стулом. Оценивать дефекацию в этот период и в течение недели после не рационально.

В результате анализа дневников дефекации алиментарные причины,

характеризующиеся преобладанием в рационе продуктов, приводящих к констипации, были выявлены у 7 детей (12,1%), у 4 детей (6,9%)

нарушения дефекации были обусловлены гипомоторной функцией толстой кишки.

Таблица №4-3. Причины нарушения дефекации, по данным дневника дефекации.

Вид нарушений |

Выявлено при обследовании (кол-во) |

|

|

|

|

Алиментарные |

7 (12,1%) |

|

|

|

|

Гипомоторные |

4 |

(6,8%) |

|

|

|

Причины не ясны |

1 |

(1,7%) |

|

|

|

Итого |

12 |

(20,6%) |

|

|

|

4.2.2. Ультразвуковое исследование структур тазового дна

промежностным доступом в отдаленном периоде

Данная методика была разработана в нашей клинике на основе

дефекографии, |

применяемой |

у |

взрослых. |

Проанализировав |

92

рентгенологические показатели, оцениваемые при этом исследовании, мы выявили ультразвуковые критерии, которые в отдаленном периоде могут говорить об анатомическом состоянии прямой кишки, леваторной группы мышц и сфинктерного аппарата вне зависимости от возраста пациента. Оценивали длину и ход ректального канала, ширину ампулы прямой кишки, толщину и структуру передней и задней стенок низведенной кишки, задний аноректальный угол, толщину и структуру пуборектальной петли, толщину внутреннего и наружного анальных сфинктеров,

показатели интрамуральной гемодинамики низведенной кишки.

Полученные результаты сравнивали с данными, полученными у здоровых детей в этой же возрастной группе. Данное исследование проводили начиная с возраста 6 месяцев, при отсутствии отклонений от возрастных параметров на первом году жизни УЗИ повторяли в 9 и 12 месяцев, затем 1 раз в полгода, а по достижении 3 летнего возраста – 1 раз в год (всего обследовано 32 ребенка от 6 месяцев до 5 лет).

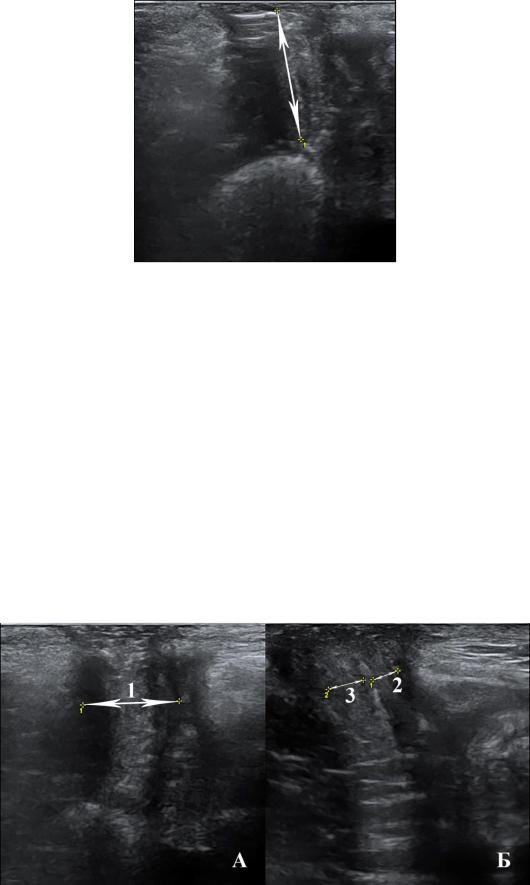

Анатомически анальным каналом считается часть прямой кишки, окруженная наружным анальным сфинктером, далее следует ректальный канал, окруженный леваторными мышцами. При дефекографии анальный канал измеряют как расстояние от слизисто-кожного перехода ануса до дистального отдела толстой кишки, заполненного контрастом. Он является одним из условий пассивного удержания кала. Протяженный анальный канал способствует формированию запоров, а короткий, приводит к недержанию кала. В нашей практике мы расцениваем анальный канал, как протяженность прямой кишки от ануса до аноректального угла. Линию, по которой проводим измерение данного параметра строим параллельно задней стенке прямой кишки (Рисунок №4-5).

93

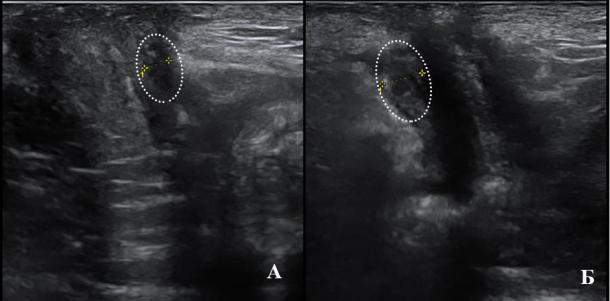

Рисунок №4-5. УЗИ структур тазового дна – длина анального канала.

Ампулу прямой кишки при УЗИ визуализируем в виде расширения прямой кишки в проксимальной её части. Ширина ампулы прямой кишки измеряется как наибольшее расстояние между наружными стенками на симметричном расстоянии от датчика. Толщина передней и задней стенок прямой кишки не одинакова, поэтому так же на симметричном расстоянии проводим измерение стенок кишки по линии, перпендикулярной прямой кишке. Структура стенки прямой кишки в норме не отличается по эхогенности от стенки толстой кишки, имеет эхооднородный характер (Рисунок №4-6). Выявление повышенной эхогенности, неоднородной структуры стенки прямой кишки говорит о патологии.

Рисунок №4-6. УЗИ структур тазового дна: 1 – ширина анального канала, 2 – толщина

передней стенки, 3 – толщина задней стенки.

94

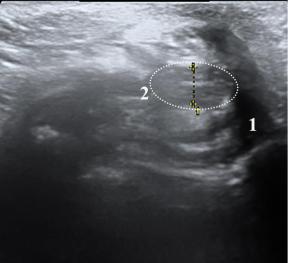

Пуборектальная петля является самой проксимальной мышечной структурой леваторного комплекса, представляется собой мышечную ткань с волокнами, ориентированными от крестца к лобковому сочленению, толщину её измеряем за прямой кишкой, где волокна располагаются перпендикулярно датчику. Структура пуборектальной петли в норме не отличается от мышечной ткани. Повышение эхогенности или уменьшение толщины говорило о патологии (Рисунок №4-7).

Рисунок №4-7. УЗИ структур тазового дна: 1 – анальный канал, 2 - пуборектальная

петля, эхо-структура не изменена.

Задний аноректальный угол, это угол, образуемый линиями проведенными параллельно задней стенки прямой кишки в анальном канале и линией, проведенной по касательной к задней стенке тазовой части прямой кишки (Рисунок №4-8). При дефекографии также оценивают средний и передний аноректальные углы, однако при УЗИ данные измерения затруднительны, недостоверны и не несут практического значения. У детей без аноректальных пороков в этой возрастной группе задний аноректальный угол составил 89,7±3,59° (от 83 до 110°).

95

Рисунок №4-8. УЗИ структур тазового дна: задний аноректальный угол.

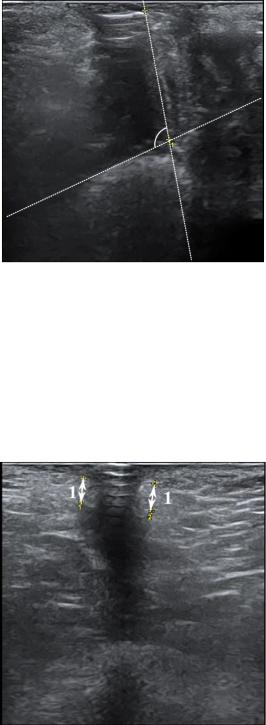

Наружный анальный сфинктер визуализируем под кожей вокруг анального отверстия в виде циркулярных мышечных волокон, имеющих треугольную форму, измеряем его максимальную ширину, эхогенность его в норме не отличается от эхогенности поперечно-полосатой мышечной ткани (Рисунок №4-9).

Рисунок №4-9. УЗИ структур тазового дна: ширина наружного анального сфинктера.

Характер интраорганного кровотока оценивали при ультразвуковой допплерометрии. В норме кровоток в прямой кишке визуализируется в виде большого количества цветовых пикселей, в основном имеющих синий цвет (движение по направлению от датчика). Данная ультразвуковая картина говорит о наличии множества мелких сосудов, преимущественно венозного типа, что не противоречит нормальной анатомии прямой кишки

96

[44]. При этом исследовании определяли систолическую (VS) и

диастолическую (VD) скорости артериального кровотока, индекс резистентности артериального кровотока (IR) и скорость венозного кровотока (V).

Методика ультразвукового обследования в отдаленном периоде предоставила объективные критерии для оценки анатомического результата коррекции порока. Этот метод является информативным, безопасным, малоинвазивным и может быть применен у детей любой возрастной группы.

По данным УЗИ длина ректального канала составила 22,6±5,1 мм, ширина ампулы прямой кишки 12,9±4,3 мм, толщина передней стенки – 4,1±1,4 мм, задней – 4,3±1,3 мм, задний аноректальный угол – 96,6±7,0°, толщина пуборектальной петли – 5,5±1,5 мм. Наружный сфинктер у всех детей визуализировался в виде гиперэхогенной мышечной структуры вокруг дистального отдела прямой кишки, толщиной 2,6±0,9 мм.

Считается, что внутренний анальный сфинктер у детей с аноректальными пороками отсутствует, поскольку не закладывается в эмбриогенезе порока. Этот факт был подтвержден при гистологическом исследовании резецированного участка кишки. Однако у 5 пациентов с 6 месяцев при обследовании выявлены структуры аналогичные внутреннему анальному сфинктеру у здоровых детей (Рисунок №4-10). Ширина этой структуры у детей после коррекции АРП в среднем составила 3,7±0,6 мм.

97

Рисунок №4-10. УЗИ промежности и структур тазового дна: А –гипоэхогенная гладкомышечная циркулярная структура, на расстоянии 5 мм от кожи, у ребенка через

6 месяцев после коррекции АРП, Б - внутренний анальный сфинктер в норме.

Таблица №4-4. Сравнительные характеристики параметров у здоровых детей и после коррекции АРП.

Параметр |

Норма |

|

После коррекции АРП |

t |

p |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

M±σ |

|

m |

M±σ |

m |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Наружный |

2,3±0,48 |

|

0,35 |

2,4±0,7 |

0,32 |

0,211 |

>0,05 |

сфинктер |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Внутренний |

2,4±0,41 |

|

0,26 |

3,7±0,6 |

0,39 |

2,77 |

<0,05 |

сфинктер |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Длина канала |

14,5±2,6 |

|

0,61 |

22,9±5,9 |

0,53 |

10,3 |

<0,001 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Ширина |

8,1±1,33 |

|

0,44 |

13,4±5,3 |

0,87 |

5,4 |

<0,001 |

ампулы |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Передняя |

2,6±0,26 |

|

0,19 |

4,3±1,3 |

0,36 |

4,2 |

<0,001 |

стенка |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Задняя стенка |

3,0±0,34 |

|

0,22 |

4,5±1,2 |

0,32 |

3,9 |

<0,001 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Аноректальный |

91,6±4,71 |

|

0,82 |

98,6±6,7 |

0,56 |

7,0 |

<0,001 |

угол |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Пуборектальная |

3,1±0,25 |

|

0,19 |

5,3±1,4 |

0,26 |

6,8 |

<0,001 |

петля |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

98

При сравнении полученных параметров отсутствуют различия между размерами наружного анального сфинктера, что может говорить о его сохранности.

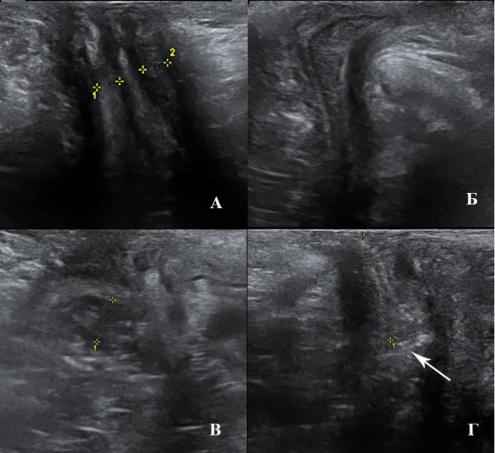

При УЗИ промежности и структур тазового дна у 5 детей (8,6%) был выявлен фиброзный процесс в стенке низведенной кишки. Ультразвуковыми признаками течения фиброзного процесса являются повышение эхогенности стенки низведенной кишки (5 – 8,6%), отклонение хода прямой кишки от прямолинейного (1 – 1,7%), повышение эхогенности пуборектальной петли (1 – 1,7%), а также, зияние ректального канала, в виде определения каловых масс дистальнее аноректального угла

(1 – 1,7%) (Рисунок №4-11).

Рисунок №4-11. УЗИ промежности и структур тазового дна: А – повышение эхогенности стенки низведенной кишки, Б – отклонение кпереди хода прямой кишки, В

– неоднородная эхогенность пуборектальной кишки с гиперэхогенными включениями,

Г – зияние проксимального отдела прямой кишки с наличием в нем каловых масс

(обозначены стрелкой).

99

При сравнении метрических параметров у детей с отсутствием нарушений дефекации и с нарушениями, обусловленными алиментарными, функциональными и анатомическими причинами, достоверных различий мы не выявили. При оценке внутриорганного кровотока у детей без нарушений дефекации, с фиброзными и алиментарными причинами у последних были выявлены изменения со стороны артериального кровотока, полученные данные представлены в таблице №4-5. При оценке венозного кровотока достоверных отличий в этих группах детей выявлено не было, скорость венозного кровотока составила 3,7±0,4 см/с.

Таблица №4-5. Сравнительные характеристики интрамурального кровотока у детей

без нарушений и нарушениями, обусловленными алиментарным фактором

|

Отсутствие нарушений |

Алиментарные причины |

|

|

|||

Параметр |

|

|

|

|

t |

p |

|

|

M±σ |

m |

M±σ |

m |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Систолическая |

|

|

|

|

|

|

|

артериальная |

5,2±0,3 |

0,27 |

9,1±4,2 |

0,84 |

4,4 |

<0,001 |

|

скорость VS (см/с) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Диастолическая |

|

|

|

|

|

|

|

артериальная |

1,9±0,1 |

0,32 |

4,2±1,7 |

0,92 |

2,4 |

<0,05 |

|

скорость VD (см/с) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Индекс |

0,62±0,05 |

0,11 |

0,66±0,03 |

0,07 |

0,3 |

>0,05 |

|

резистентности IR |

|||||||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

У детей с алиментарными причинами нарушений достоверно повышаются скорости артериального кровотока.

Таким образом, в нашем исследовании выявлены причины нарушения дефекации, представленные в таблице №4-6.

Таблица №4-6. Результаты обследования детей с аноректальными пороками в

отдаленном периоде.

Вид нарушений |

Выявлено при обследовании (кол-во) |

|

|

|

|

Алиментарные |

2 |

(3,4%) |

|

|

|

Гипомоторные |

4 |

(6,8%) |

|

|

|

Фиброзные |

1 |

(1,7%) |

|

|

|

Алиментарные и фиброзные |

5 |

(8,7%) |

|

|

|

Итого |

12 |

(20,6%) |

|

|

|

100