диссертации / 20

.pdf

Все формулы приведены из рекомендаций рабочей группs Европейского Общества Кардиологов и Северо-Американского общества Стимуляции и Электрофизиологии [172].

51

2.2.6 Эхокардиография в покое

Эхокардиографическое исследование проводилось по общепринятой методике (Мухарлямов Н.М., Беленков Ю.Н., 1981) на аппарате «Logic-400» (США) на 5-14 сутки со дня госпитализации, определялись размеры и объемы полостей, масса миокарда, индекс массы миокарда, давление в легочной артерии, оценка систолической функции левого желудочка (ЛЖ) по методу Simpson по формуле ФВ=(EDV-ESV)/ED (%), где EDV, ESV –

конечно-диастолический и конечно-систолический объем соответственно,

оценивали диастолическую функцию ЛЖ с определением показателей E/A

методом Appleton (1988), при допплер-ЭХОКГ оценивалось наличие и степень клапанной регургитации. Анализ локальной сократимости проводился по методике, предложенной Schiller et. al (1989) с условным делением левого желудочка на 16 сегментов.

2.2.7. Оценка показателей гемостаза.

Оценивались следующие показатели свертывающей и противосвертывающей системы: спонтанная и АДФ-индуцированная агрегация тромбоцитов с 0,5 мкмоль АДФ, 5,0 мкмоль АДФ,

протромбиновый индекс (ПТИ), протромбиновое время (ПТВ),

активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), тромбиновое время (ТВ), уровень фибриногена, растворимых фибрин-мономерных комплексв (РФМК), плазминогена.

Определение активированного частичного тромбопластинового времени

(АЧТВ) исследовали на коагулометре “HumaClot” фирмы “HUMAN GmbH”

(Германия) c набором реагентов HemoStat aPTT-EL. Образец плазмы инкубируется с тромбопластиновым реагентом в течение 3 минут при температуре 37 ºС. Затем добавляется раствор хлористого кальция и фиксируется время образования сгустка. Референтные значения АЧТВ от 26

до 36 с.

52

Тромбиновое время (ТВ) - определялось по свертыванию плазмы при добавлении к ней низкой или средней концентрации тромбина. ТВ определяется в основном количеством и качеством фибриногена и присутствием антикоагулянтов в плазме. Референтные показатели ТВ 16-26

с.

Определение протромбина по Квику - способ оценки дефицита факторов протромбинового комплекса и активности внешнего пути свертывания. Результаты теста, при нормальном содержании и качестве фибриногена, зависят от содержания факторов II, V, VII, X (активности протромбинового комплекса). Синтез этих факторов свертывания в печени зависит от присутствия в организме витамина K. Референтные показатели протромбина по Квику 70-120%. Среднее значение 107±11,5%.

Регистрация антитромбина III (АТIII) проводилась с помощью реагентов НПО «РЕНАМ» коагулометрическим методом по Абильдгаарду.

Термической обработкой удалялся фибриноген плазмы, поле чего добавляли тромбин с инактиватором гепарина. После инкубационного периода в смеси выявляли остаточную (после взаимодействия с АТ III)

активность тромбина по калибровочному графику, в котором время образования сгустка фибрина прямо пропорционально активности АТ III.

Референтные показатели активности АТ III в плазме у пациентов составляет

75-125%.

Определение концентрации фибриногена выявляли на аппарате

“Multifibren U” фирмы “Dade Behring” (Германия) с реагентами этой же фирмы по методу Клауса. Тромбиновый реагент добавляется в пробирку с исследуемой плазмой, регистрируется скорость свертывания с дальнейшей экстраполяцией на график для определения количества фибриногена.

Референтные показатели колеблются от 2,0 - 4,0 г/л.

Регистрацию плазминогена осуществляли на приборе ФП-901

(“LabSystems”, Финляндия) с хромогенными субстратами фирмы “Dade

53

Behring” (Германия). Концентрация комплекса плазминоген-стрептокиназа определяется кинетическим методом, регистрируются изменения абсорбции при 405 нм. Референтные показатели колеблются от 80-140%.

Агрегационную способность тромбоцитов определяли на двухканальном лазерном анализаторе агрегации тромбоцитов «230-LA» (НПФ «Биола») (Россия). Метод основан на анализе флуктуаций светопропускания (ФСП-

метод), вызванных случайным изменением числа частиц в оптическом канале. Относительная дисперсия таких флуктуаций пропорциональна среднему размеру агрегатов, и используется для исследования кинетики агрегации. Метод определения спонтанной агрегации на данном анализаторе был запатентован Габбасовым З.А. Референтные значения спонтанной агрегации тромбоцитов у здоровых пациентов составляют 1,0-1,4 ед.

При исследовании индуцированной агрегации тромбоцитов использовали 0,5 и 5 мкмоль АДФ. При добавлении АДФ в концентрации

0,5 мкмоль происходит обратимая агрегация, в то время как в присутствии АДФ в концентрации 5 мкмоль - двухфазная агрегация. Референтные показатели для индукции 0,5 мкмоль АДФ составляют 1,5-3,5 ед., для 5

мкмоль АДФ - 30-70%.

2.2.8 Статистическая обработка данных

Обработка данных осуществлялась в программах Microsoft Excel, Statistica

8.0. Показатели в сравниваемых группах представлены как среднее значение

±стандартная ошибка (M ± m). Для относительных величин - (Р±m). Для сравнения средних использовался критерий Стьюдента, для сравнения относительных величин использовался точный критерий Фишера.

Достоверными считали различия при значении p<0,05. Для анализа корреляционной зависимости расчитывали значение коэффициента Спирмена [42]

54

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1 Клиническая характеристика групп больных в зависимости от

функционального класса ХСН

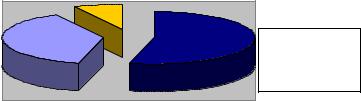

Структура основной группы п функциональному классу ХСН была такова: ФК II – 55% (n=33), ФК III - 39% (n=24), ФК IV – 8% (n=5).

Распределение больных показано на диаграмме 1.

ФК II (n=33)

ФК II (n=33)

ФК III (n=24)

ФК III (n=24)

ФК IV (n=5)

ФК IV (n=5)

Диаграмма 1 Распределение больных по ФК ХСН

Больные были сопоставимы по возрасту: у больных ХСН II ФК средний возраст составил 62,4±8,6 года, у больных ХСН III ФК - 65,6±9,4

года, у наиболее тяжелых больных средний возраст был несколько выше, 69,2±6,9 лет, однако разница была недостоверна (p>0,05).

10 из 17 женщин (58,8%) страдали ХСН ФК II, 6 (35,3%) – ХСН ФК III,

1 женщина (5,9%) – ХСН ФК IV. Из 45 мужчин 23 (51,1%) страдали ХСН ФК

II, 18 (40%) – ХСН ФК III, 4 (8,9%) – ХСН ФК IV.

Больные отличались выраженностью симптомов ХСН, степенью ограничения физической активности; при проведении обьективной оценки тяжести ХСН достоверные различия выявлены по среднему количеству баллов по ШОКС, которое у больных ХСН ФК II составило 4,0±0,6, ХСН ФК III - 7,4±0,9, ХСН ФК IV - 8,8±1,4 баллов (p<0,01)

55

Пройденная дистанция по результатам ТШХ составила у больных ХСН ФК II - 419,6±13,8 м, ХСН ФК III - 259,6±60,6 м, и ХСН ФК IV - 163,7±52,5 м

(p<0,05).

Фракция выброса была достоверно ниже у больных ФК III и ФК IV

(40,1±10,9% и 37,2±4,4%) в сравнении с больными ФК II (46,7±9,6%), р<0,05.

Разница ФВ при сравнении больных ФК III и ФК IV была несущественной и недостоверной (табл.2)

Диастолическая дисфункция левого желудочка (ДДЛЖ) при наличии ХСН II ФК встречалась реже (48,4%), чем у больных ХСН III-IV ФК (62,5% и

60,0% соответственно).

Все больные получали стандартную терапию, включающую ингибитор АПФ, β-блокатор (за исключением 3 больных, имевших противопоказания) и

аспирин, при необходимости добавлялся диуретик.

9 больных в анамнезе подвергались оперативному лечению ИБС – АКШ проведено 5 больным ХСН II ФК, 3 больным ХСН III ФК, 1 больному ХСН IV ФК.

ЧКВ в анамнезе перенесли 8 человек, из них 5 больных ХСН II ФК, 3

больных ХСН III ФК. Данные представлены в табл. 2

Табл. 2 Клиническая характеристика групп больных в зависимости от функционального класса ХСН. *- p(II-III)<0,05, ** - p(III-IV) )<0,05, ***

- p(II-IV) )<0,05

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ХСН II ФК |

|

ХСН III ФК |

|

ХСН IV ФК |

|

PII-III |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

(n=33) |

|

(n=24) |

|

|

(n=5) |

|

|

|

PIII-IV |

|

PII-IV |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

жен |

|

30% (n=10) |

|

25% (n=6) |

|

20% (n=1) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Пол |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

муж |

|

70% (n=23) |

|

75% |

(n=18) |

|

80% |

(n=4) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(p=0,679) |

|

(p=0,813) |

|

(p=0,647) |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

Возраст, лет |

|

62,4±8,6 |

|

65,6±9,4 |

|

|

69,2±6,9 |

|

|

0,189 |

|

0,442 |

|

0,104 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

56

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Среднее |

кол-во |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

баллов по |

шкале |

|

4,0±0,6* |

|

7,4±0,9** |

|

8,8±1,4*** |

|

<0,001 |

|

0,010 |

|

<0,001 |

ШОКС, балл |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Пройденная |

|

|

419,6±13,8* |

|

259,6±60,6** |

|

163,7±52,5*** |

|

<0,001 |

|

0,006 |

|

<0,001 |

дистанция ТШХ, м |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

ФВ, % |

|

|

46,7±9,6* |

|

40,1±10,9 |

|

37,2±4,4*** |

|

0,018 |

|

0,612 |

|

0,042 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

ДДЛЖ, % |

|

|

48,4% (n=16) |

|

62,5% (n=15) |

|

60,0% (n=3) |

|

0,296 |

|

0,917 |

|

0,637 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3.2 Сравнительная оценка временных показателей ВСР у больных

основной и контрольной группы.

Сравнивая временные характеристики ВСР основной и контрольной группы, мы получили достоверно значимое снижение показателей, которые отвечают за парасимпатический тонус ВНС. Так, среднесуточный SDNNi в

основной группе составил 37,2±12,6 мс, в контрольной – 53,3±11,6 мс

(p<0,01); то же самое наблюдалось при сравнении дневного SDNNiд -

35,1±11,9 мс в основной группе против 50,8±12,1 мс в контрольной (p<0,01) и

ночного SDNNiн – 41,4±16,0 мс в основной группе и 56,6±15,9 мс в контрольной группе (p<0,01). Среднесуточный показатель pNN50% был существенно ниже у больных основной группы – 4,8±4,7 % против 8,3±5,8 % (p<0,05). Ночной pNN50%н при этом также был достоверно ниже в основной группе – 6,5±7,5% против 12,4±8,5% (p<0,01), в то время как по дневному показателю уровень значимости p<0,05 не достигнут. Отмечалась тенденция к снижению ночного RMSSDн, однако значение р также оказалось чуть выше

0,05.

ЦИ meanNN в основной группе оказался меньше, чем в контрольной –

0,89±0,09 против 1,05±0,19 соответственно (p<0,01), что означает, что в основной группе снижение ЧСС ночью происходило в большей степени, чем у больных контрольной группы.

57

Анализируя SDANN, мы отметили, что этот показатель ночью достоверно меньше у больных основной группы – 107,0±45,9 мс против

145,9±55,6 мс (p<0,01). Все вышесказанное суммированно в табл.3

Таблица 3. Сравнительная характеристика временных показателей ВСР. Подчеркнуты статистически значимые различия

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Основная группа, n=62 |

|

контрольная |

группа, |

|

|

|

|

|

n=17 |

|

|

Значение Р |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

meanNN, мс |

|

905,4±120,6 |

|

891,0±110,7 |

|

|

0,656 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

meanNNд, мс |

|

857,8±132,5 |

|

826,6±119,1 |

|

|

0,382 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

meanNNн, мс |

|

966,1±114,7 |

|

986,4±129,7 |

|

|

0,532 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

ЦИ meanNN, |

|

0,89±0,09 |

|

1,05±0,19 |

|

|

0,000019 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

SDNNi, мс |

|

37,2±12,6 |

|

53,3±11,6 |

|

|

0,000011 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

SDNNiд, мс |

|

35,1±11,9 |

|

50,8±12,1 |

|

|

0,000008 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

SDNNiн, мс |

|

41,4±16,0 |

|

56,6±15,9 |

|

|

0,0008 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

SDANN, мс |

|

101,2±81,1 |

|

122,0±31,0 |

|

|

0,305 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

SDANNд, мс |

|

93,2±81,2 |

|

108,9±21,7 |

|

|

0,432 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

SDANNн, мс |

|

107,0±45,9 |

|

145,9±55,6 |

|

|

0,004 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

RMSSD, мс |

|

21,8±10,7 |

|

25,6±8,9 |

|

|

0,192 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

RMSSDд, мс |

|

20,3±11,1 |

|

24,1±9,3 |

|

|

0,207 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

RMSSDн, мс |

|

25,0±12,2 |

|

30,9±10,7 |

|

|

0,075 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

pNN50%, % |

|

4,8±4,7 |

|

8,3±5,8 |

|

|

0,011 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

pNN50%д, % |

|

4,0±4,3 |

|

6,7±5,0 |

|

|

0,070 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

pNN50%н, % |

|

6,5±7,5 |

|

12,4±8,5 |

|

|

0,007 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

58

3.3 Сравнительная оценка временных показателей ВСР у больных

основной группы в зависимости от функционального класса ХСН

При исследовании характера изменения временных показателей ВСР с возрастанием ФК ХСН, отмечено некоторое увеличение meanNN за сутки в целом за счет дневных показателей, который составил 889,2±128,4 мс при ХСН ФК II, 922,5±110,4 мс при ХСН ФК III и 941,2±118,2 мс при ХСН ФК

IV, однако данные недостоверны. При сравнении суточных, дневных и ночных показателей SDNNi, SDANN, RMSSD и pNN50% отличия были незначительны и недостоверны (p>0,05) (см. табл.)

Таблица 4. Временные показатели ВСР в зависимости от функционального класса ХСН.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ХСН II ФК |

|

ХСН III ФК |

|

ХСН IV ФК |

|

PII-III |

|

|

|

|

|

|

(n=33) |

|

(n=24) |

|

(n=5) |

|

|

PIII-IV |

|

PII-IV |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

meanNN, мс |

|

889,2±128,4 |

|

922,5±110,4 |

|

941,2±118,2 |

|

0,307 |

|

0,446 |

|

0,234 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

meanNNд, мс |

|

827,6±132,3 |

|

888,8±126,1 |

|

928,6±134,1 |

|

0,082 |

|

0,563 |

|

0,423 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

meanNNн, мс |

|

963,4±122,9 |

|

970,7±109,9 |

|

962,6±90,3 |

|

0,820 |

|

0,989 |

|

0,989 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

SDNNi, мс |

|

37,8±9,4 |

|

34,8±13,6 |

|

36,8±18,1 |

|

0,311 |

|

0,797 |

|

0,132 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

SDNNiд, мс |

|

35,1±9,0 |

|

33,6±12,4 |

|

34,3±16,0 |

|

0,605 |

|

0,923 |

|

0,232 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

SDNNiн, мс |

|

43,0±13,2 |

|

37,2±16,9 |

|

42,0±23,9 |

|

0,154 |

|

0,672 |

|

0,249 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

SDANN, мс |

|

97,4±24,5 |

|

105,5±127,2 |

|

107,8±54,3 |

|

0,717 |

|

0,489 |

|

0,489 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

SDANNд, мс |

|

86,3±20,1 |

|

99,8±126,9 |

|

111,4±69,2 |

|

0,544 |

|

0,096 |

|

0,096 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

SDANNн, мс |

|

116,6±37,7 |

|

94,0±56,4 |

|

99,8±28,3 |

|

0,076 |

|

0,397 |

|

0,397 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

RMSSD, мс |

|

20,5±6,4 |

|

21,8±9,4 |

|

18,6±9,8 |

|

0,541 |

|

0,540 |

|

0,321 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

RMSSDд, мс |

|

18,4±5,2 |

|

20,9±9,5 |

|

17,6±8,7 |

|

0,191 |

|

0,522 |

|

0,324 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

RMSSDн |

|

25,0±10,1 |

|

23,4±12,1 |

|

21,0±26,1 |

|

0,596 |

|

0,715 |

|

0,203 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

pNN50%, % |

|

4,1±3,8 |

|

4,6±5,2 |

|

3,0±4,3 |

|

0,662 |

|

0,571 |

|

0,321 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

59

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

pNN50%д, % |

|

3,1±3,3 |

|

4,4±5,2 |

|

2,0±2,3 |

|

0,257 |

|

0378 |

|

0,345 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

pNN50%н, % |

|

6,2±7,2 |

|

5,3±7,4 |

|

5,6±9,7 |

|

0,673 |

|

0,948 |

|

0,543 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3.4 Сравнительная оценка спектральных показателей ВСР у

больных основной и контрольной группы.

Мы получили значимое и достоверное снижение волновой активности сердечного ритма практически по всем абсолютным показателям. Общая мощность спектра TP за сутки составила 1936,6±1264,2 мс2 в основной группе против 3690±1994 мс2 в контрольной (p<0,01).

Среднесуточное значение VLF в основной группе составило

1134,7±676,7 мс2, в контрольной 2828,3±2156 мс2 (p<0,01), дневной VLFд и ночной VLFн также были снижены по сравнению с контрольной группой –

928,4±578,1 мс2 против 1990,2±1263,1 мс2 (p<0,01) и 1539,7±1028,7 мс2

против 2828,3±2156,9 мс2 (p<0,01).

Среднесуточный LF, дневной показатель LFд были ниже в основной группе – 518,6±483,6 мс2 против 916,8±449,4 мс2 (p<0,01) и 414,4±445,1 мс2

против 842,6±477,1 мс2 (p<0,01) соответственно. Та же тенденция наблюдалась при анализе ночного LFн, однако требуемый уровень достоверности не достигнут.

Среднесуточный HF и ночной показатель HFн были ниже в основной группе – 314,5±284,4 мс2 против 471,1±205,0 мс2 (p<0,05) и 419,7±386,4 мс2

против 673,4±360,3 мс2 (p<0,05) соответственно. Днем HFд в основной группе достоверно не отличался от контрольной.

Изолированная оценка абсолютных значений не была бы столь объективной без анализа относительного вклада каждого параметра спектральной структуры ритма сердца. И здесь также были получены достоверные различия сравниваемых групп. Относительный вклад медленноволнового компонента ВСР LFn был снижен в основной группе за

60