диссертации / 20

.pdf

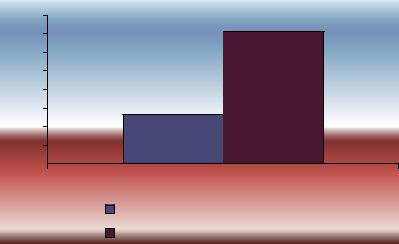

Таблица 23. Клиническая оценка тяжести ХСН в зависимости от наличия

(подгруппа А) либо отсутствия (подгруппа Б) признаков симпатикотонии по ЦИ LF//HF

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

подгруппа |

А |

|

|

|

Значение р |

|

|

|

|

|

|

подгруппа Б (n=34) |

|

|

|

|

|

(n=27) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

пройденная |

дистанция |

|

350,8±88,1 |

|

|

338,8±107,9 |

|

|

ТШХ, м |

|

|

|

|

|

0,657 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Средний балл |

по шкале |

|

5,7±1,9 |

|

|

5,4±2,0 |

|

|

ШОКС |

|

|

|

|

|

0,549 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

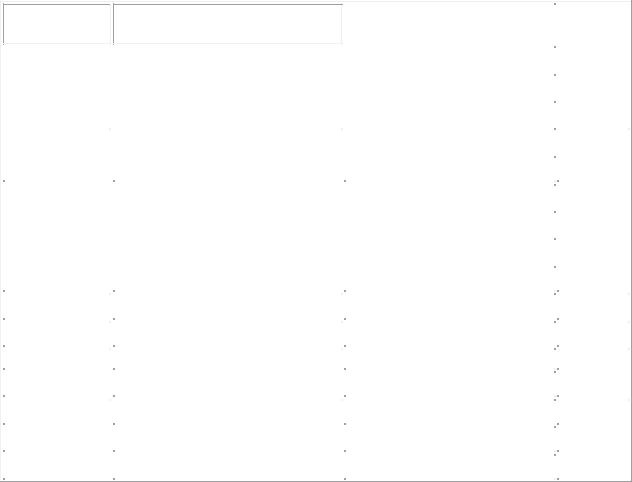

3.12 Особенности ВСР у больных с отклонениями в системе гемостаза

Анализируя особенности ВСР при отклонении каждого параметра гемостаза, статистически значимые различия мы выявили только при сравнении групп с повышенной и нормальной спонтанной агрегацией тромбоцитов. В группе с повышенной спонтанной агрегацией тромбоцитов ночью средний кардиоинтервал был достоверно ниже, то есть ЧСС была выше, что говорит о недостаточном снижении ночной активности СНС у таких больных – meanNN в этой группе составил 893,1±111,5 мс против

982,7±66,7 мс (p=0,033). При сравнении остальных групп достоверных изменений не выявлено в силу малого числа пациентов с явными отклонениями в показателях гемостаза.

91

1000

980

960

940

920

900

880

860

840

893,1 982,7

мс |

meanNNн, мс |

|

повышенная спонтанная агрегация т\ц |

|

нормальная спонтанная агрегация т\ц |

|

|

График 11. Особенности ВСР в зависимости от спонтанной агрегации

тромбоцитов.

3.13 Оценка сердечно-сосудистых событий за период наблюдения у

больных ИБС, осложненной ХСН.

За год наблюдения был утерян контакт с 11 пациентами. Остальные 46

через год были вызваны в стационар для опроса о произошедших сердечно-

сосудистых событиях и выявления прогрессирования ИБС. Мы отметили у пациентов следующие сердечно-сосудистые события: у 2 больных было острое нарушение мозгового кровообращения (3,2%), прогрессирование ХСН отмечалось у 13 больных (20,9%), было 3 летальных исхода (4,8%), в том числе 1 летальный исход за период стационарного пребывания непосредственно после включения в исследование из-за развития ОИМ с последующим АКШ и тромбозом шунта, и 2 смерти за период наблюдения после выписки из стационара в результате декомпенсации ХСН.

Прогрессирование стенокардии наблюдалось у 4 больных, из них ЧКВ перенес 1 больной (1,6%), 3 перенесли АКШ (4,8%). Общее число госпитализаций в стационар по поводу прогрессировани ХСН составило 15.

Больные с прогрессированием ИБС были изначально более тяжелыми клинически – доля больных ХСН ФК III-IV у данной категории составила

80% (n=12), ХСН ФК II лишь 20% (n=3), p<0,05, пройденная дистанция по

92

ТШХ была достоверно меньше - 259,2±98,8 м против 359,4±90,4 м, p=0,001; а

ФВ – ниже, 41,0±11,5% против 48,1±9,5%, p=0,032 (см. табл. 24)

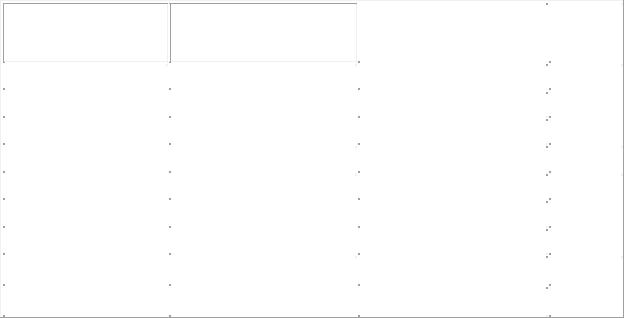

Таблица 24. Дистанция, пройденная при ТШХ и ФВ у больных с прогрессированием симптомов ИБС

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Больные с прогрессированием |

|

Больные со стабильным |

|

Значение |

|

|

сиптомов ИБС |

|

течением ИБС |

|

р |

|

|

|

|

|||

Дистанция ТШХ, м |

|

259,2±98,8 |

|

359,4±90,4 |

|

0,001 |

|

|

|

|

|

|

|

ФВ, % |

|

41,0±11,5 |

|

48,1±9,5 |

|

0,032 |

|

|

|

|

|

|

|

3.14 Особенности временных показателей ВСР у больных с прогрессированием симптомов ИБС.

Мы проанализировали особенности ВСР у больных имевших осложненное течение ИБС в периоде наблюдения. Для решения поставленной задачи все больные, которых мы наблюдали год спустя выписки, делились на две группы: группа с прогрессированием симптомов ИБС включала больных с повышением ФК ХСН и стенокардии, перенесших ОИМ, тех, кому потребовалось проведение АКШ и ТЛАП, умерших

больных. Во вторую группу вошли больные со стабильным течением ИБС.

Показатель meanNN не отличался в сравниваемых группах, однако ЦИ

NN-интервалов у группы с прогрессированием симптомов ИБС был

достоверно выше (0,96±0,11 ), чем в группе стабильного течения (0,89±0,08

отн. ед.), p=0,009. Это означало менее выраженное удлинение кардиоинтервалов ночью и соответственно большую ЧСС ночью у больных с прогрессированием симптомов ИБС.

При анализе суточных, дневных, ночных показателей SDNNI, SDANN

существенной разницы не верифицировано. Однако дневной показатель

RMSSDд в группе А оказался достоверно выше, чем в группе

93

неосложненного течения ИБС - 26,5±17,9 мс против 19,3±8,0 мс, p=0,050.

Другой показатель парасимпатической активности pNN50% также был достоверно выше днем у больных осложненного течения ИБС - 7,3±10,2

против 3,2±3,8%, p=0,043. В то же время эти же суточные и ночные показатели не имели достоверных различий в сравниваемых группах.

Таблица 25. Особенности временных показателей ВСР у больных с прогрессированием симптомов ИБС. Подчеркнуты статистически значимые различия.

Больные с прогрессированием симптомов ИБС (n=15)

Больные |

с |

стабильным |

|

Значение |

течением ИБС (n=36) |

|

p |

||

|

|

|

|

|

meanNN, мс |

|

920,3±101,6 |

|

918,7±129,7 |

|

0,967 |

|

|

|

|

|

|

|

meanNNд, мс |

|

886,6±98,8 |

|

881,2±140,6 |

|

0,891 |

|

|

|

|

|||

meanNNн, мс |

|

965,4±108,1 |

|

981,4±119,3 |

|

0,665 |

|

|

|

|

|

|

|

ЦИ meanNN, |

|

0,96±0,11 |

|

0,89±0,08 |

|

0,009 |

|

|

|

|

|||

SDNNi |

|

41,5±16,1 |

|

37,9±11,6 |

|

0,380 |

|

|

|

|

|

|

|

SDNNiд |

|

39,7±15,2 |

|

35,4±10,7 |

|

0,262 |

|

|

|

|

|||

SDNNiн |

|

44,7±20,3 |

|

43,1±15,3 |

|

0,773 |

|

|

|

|

|||

SDANN |

|

129,7±153,7 |

|

97,4±35,1 |

|

0,234 |

|

|

|

|

|||

SDANNд |

|

122,9±154,7 |

|

88,8±34,0 |

|

0,211 |

|

|

|

|

|||

SDANNн |

|

105,9±56,6 |

|

114,0±43,1 |

|

0,587 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

RMSSD |

|

27,0±16,6 |

|

20,9±8,2 |

|

0,084 |

|

|

|

|

|||

RMSSDд |

|

26,5±17,9 |

|

19,3±8,0 |

|

0,049 |

|

|

|

|

|||

RMSSDн |

|

27,4±16,4 |

|

24,3±11,4 |

|

0,453 |

|

|

|

|

|

|

|

pNN50%, % |

|

7,8±9,8 |

|

4,1±4,4 |

|

0,068 |

|

|

|

|

|||

pNN50%д, % |

|

7,3±10,2 |

|

3,2±3,8 |

|

0,043 |

|

|

|

|

|||

pNN50%н, % |

|

8,6±10,5 |

|

6,2±8,1 |

|

0,387 |

94

3.15 Особенности спектральных показателей ВСР у больных с

прогрессированием симптомов ИБС.

При сравнении спектральных показателей в группе больных с прогрессированием симптомов ИБС отмечалось достоверное увеличение абсолютных цифр HFд до 406,6±552,7 мс2 против 208,5±125,2 мс2, p=0,045.

При этом относительные показатели соотношения LFn и HFn, индекс симпатовагального взаимодействия LF/HF достоверно не различались в сравнении с подгруппой неосложненного течения ИБС (см. табл).

Интересно отметить, что все умершие больные имели патологическую ночную активацию СНС по соотношению с дневными показателями, ЦИ

LF/HF у всех 3 умерших составил <1,0. Таким образом из всех больных с ЦИ

LF/HF<1,0 умерло 11,1%, в то время как при значении LF/HF>1,0 летальных исходов не было, значение p в силу малого числа умерших не достигло нужного уровня достоверности, p=0,081.

Таблица 26. Особенности спектральных показателей ВСР у больных с прогрессированием симптомов ИБС

Больные с прогрессированием симптомов ИБС (n=15)

Больные с стабильным |

|

Значение |

течением ИБС (n=36) |

|

p |

|

|

|

VLF, мс2 |

|

1299,8±828,5 |

|

1207,0±645,8 |

|

0,669 |

|

|

|

|

|||

VLFд, мс2 |

|

1097,4±667,8 |

|

983,6±560,6 |

|

0,535 |

|

|

|

|

|||

VLFн, мс2 |

|

1722,6±1315,8 |

|

1618,8±972,6 |

|

0,760 |

|

|

|

|

|||

LF, мс2 |

|

698,9±861,8 |

|

492,2±302,3 |

|

0,207 |

|

|

|

|

|||

LFд, мс2 |

|

604,0±801,9 |

|

390,4±271,8 |

|

0,159 |

|

|

|

|

|||

LFн, мс2 |

|

889,0±1046,7 |

|

695,8±494,7 |

|

0,377 |

|

|

|

|

|||

HF, мс2 |

|

436,6±488,1 |

|

279,9±187,7 |

|

0,101 |

|

|

|

|

|||

HFд, мс2 |

|

406,6±552,7 |

|

208,5±125,2 |

|

0,045 |

|

|

|

|

|||

HFн, мс2 |

|

486,2±538,0 |

|

415,8±369,9 |

|

0,599 |

95

|

|

|

|

|

|

|

LFn, н.ед |

|

62,1±7,6 |

|

64,4±9,0 |

|

0,405 |

|

|

|

|

|

|

|

LFnд, н.ед |

|

61,8±7,6 |

|

64,6±8,9 |

|

0,286 |

|

|

|

|

|

|

|

LFnн, н.ед |

|

63,1±11,3 |

|

78,2±87,7 |

|

0,526 |

|

|

|

|

|

|

|

HFn, н.ед |

|

38,3±7,7 |

|

35,8±9,1 |

|

0,364 |

|

|

|

|

|

|

|

HFnд, н.ед |

|

38,7±7,7 |

|

35,5±9,1 |

|

0,251 |

|

|

|

|

|

|

|

HFnн, н.ед |

|

37,2±11,4 |

|

36,7±11,2 |

|

0,899 |

|

|

|

|

|

|

|

LF/HF, |

|

2,3±1,3 |

|

2,6±1,3 |

|

0,416 |

|

|

|

|

|

|

|

LF/HFд, |

|

2,1±1,1 |

|

2,6±1,3 |

|

0,249 |

|

|

|

|

|

|

|

LF/HFн, |

|

2,7±2,1 |

|

2,7±1,6 |

|

0,881 |

|

|

|

|

|

|

|

ЦИ LF/HF, |

|

0,98±0,4 |

|

1,1±0,6 |

|

0,439 |

|

|

|

|

|

|

|

TP, мс2 |

|

2148,9±1953,8 |

|

1979,2±1048,0 |

|

0,681 |

|

|

|

|

|

|

|

3.16 Особенности показателей гемостаза у больных прогрессированием

симптомов ИБС.

У больных с прогрессированием симптомов ИБС изначально наблюдалось достоверное укорочение АЧТВ до 23,0±3,8 с против 26,4±4,7 с

в группе со стабильным течением ИБС.

Наблюдалась тенденция укорочения ТВ - 15,7±8,1 с в группе А и

19,9±5,2 с в группе Б, однако данные недостоверны, p=0,65.

Отмечалось достоверное большее число тромбоцитов у больных первой группы - 250,2±48,0*10(9)/л против 219,0±52,1*10(9)/л, p=0,049

Таблица 26. Особенности показателей гемостаза у больных с прогрессированием ИБС

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Больные с |

|

Больные со |

|

|

|

|

прогрессированием |

|

стабильным |

|

Значение p |

|

|

симптомов ИБС |

|

течением ИБС |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

(n=15) |

|

(n=36) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Фибриноген, г/л |

|

3,6±1,6 |

|

3,9±1,0 |

|

0,449 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

рфмк |

|

7,0±2,5 |

|

10,3±6,7 |

|

0,180 |

|

|

|

|

|

|

|

АЧТВ, с |

|

23,0±3,8 |

|

26,4±4,7 |

|

0,024 |

|

96 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ПТИ, % |

|

|

75,3±19,6 |

|

86,3±23,2 |

|

0,132 |

|

|

|

|

|

|

|

|

АТIII, % |

|

|

85,9±1,3 |

|

94,0±28,1 |

|

0,707 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Спонтанная агрегация т/ц, |

|

1,2±0,4 |

|

2,7±7,5 |

|

0,514 |

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Индуцированная |

агрегация |

|

|

|

|

|

|

т/ц с 0,5 мкм АДФ, ед.. |

|

1,4±0,4 |

|

1,4±0,3 |

|

0,993 |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Индуцированная |

агрегация |

|

|

|

|

|

|

т/ц с 5,0 мкм АДФ, ед. |

|

12,6±8,6 |

|

14,9±13,8 |

|

0,621 |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

ПТВ, с |

|

|

12,9±1,3 |

|

12,1±2,3 |

|

0,308 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

ТВ, с |

|

|

15,7±8,1 |

|

19,9±5,2 |

|

0,065 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Плазминоген, % |

|

|

95,8±16,8 |

|

80,6±8,7 |

|

0,120 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

HCT, |

|

|

0,41±0,03 |

|

0,42±0,04 |

|

0,251 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

T/ц, 10*9 /л |

|

|

250,2±48,0 |

|

219,0±52,1 |

|

0,049 |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

MPV, фл |

|

|

9,0±1,2 |

|

8,5±1,1 |

|

0,271 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

4.0 Клинические примеры

Клинический пример №1

Пациент Д., 56 лет поступил в кардиологическое отделение №20 ГКБ №15 29.11.11 г. с жалобами на одышку, давящие боли за грудиной при ходьбе до 200 м без иррадиации, купирующиеся в покое и при приеме изокет-спрея под язык.

Из анамнеза известно, что с 2006 г. больной страдает артериальной гипертонией с максимальным повышением АД до 200/100 мм. рт. ст. Приемлемое по самочувствию АД - 130/80 мм. рт. ст. 06.07. 20011 г. перенес нижний Q-ОИМ. В последующем беспокоили приступы болей за грудиной давящего характера, купирующиеся в покое и при приеме нитратов. Обращался в поликлинику по месту жительства, однако несмотря на постоянную терапию ингибитором АПФ, β-блокатором, антиагрегантом и нитратом по требованию, улучшения пациент не отмечал. В связи с этим

97

пациент был направлен в ГКБ №15 планово для проведения коронароангиографии (КАГ) и решения о дальнейшей тактике лечения.

Перенесенные заболевания: язвенная болезнь 12-ти перстной кишки. Аллергоанамнез без особенностей. Профессиональный анамнез: работает слесарем, инвалид II группы по ССЗ.

Объективно: состояние средней тяжести. Сознание ясное. Положение на момент осмотра не вынужденное, однако ночью принимает возвышенное положение в связи с одышкой. Гиперстенического телосложения. ИМТ 28,0 кг/м2. Кожные покровы чистые, обычной влажности. Периферические лимфоузлы не увеличены. Периферических отеков нет. Костно-мышечная система – без видимых деформаций. Щитовидная железа не увеличена. ЧДД 18 в мин. Перкуторно – легочный звук. Дыхание везикулярное, проводится во все отделы. Хрипов нет. Патологическая пульсация – нет. Границы относительной сердечной тупости расширены влево: левая + 1 см от левой средне-ключичной линии в 5 м/р. АД –115/75 мм рт. ст. Тоны сердца ритмичные, ослаблен I тон в V точке аускультации, шумов нет. ЧСС 80 уд. в мин. Живот мягкий, безболезненный. Печень по краю реберной дуги. Симптом поколачивания (-) с обеих сторон. Стул и диурез не нарушены. Очаговой неврологической симптоматики нет.

Оценка по ШОКС – 4 балла. Дистанция, пройденная в ТШХ – 415 м. ЭКГ при поступлении: ритм синусовый, правильный с ЧСС 80 в мин.

Рубцовые изменения нижней стенки ЛЖ – патологический Q II, III, avF.

Диагноз клинический:

Основное заболевание: ИБС. Стенокардия напряжения 2 ФК. Постинфарктный кардиосклероз. Атеросклероз коронарных артерий. Гипертоническая болезнь 3 стадии, риск ССО – 4.

Осложнения основного заболевания: ХСН II ФК по NYHA.

Сопутствующие заболевания: Язвенная болезнь 12-ти перстной кишки, ремиссия.

98

Данные обследования:

Общеклинический анализ крови: HCT 0,46 , PLT 264*10(9)/л

Развернутая коагулограмма: фибриноген 4,47 г/л, АЧТВ 24,9 с, ПТИ

105%, АТ III – 86,9%, плазминоген 95,2%, ПТВ 10,5 с, ТВ 21,3 с, спонтанная агрегация тромбоцитов – 1,02 ед., индуцированная 0,5 мкМоль АДФ агрегация тромбоцитов – 0,95 ед, индуцированная 5,0 мкМоль АДФ агрегация тромбоцитов – 0,95 %

ЭХО-КГ 08.12.11.: левое предсердие (ЛП) 3,86 см, Увеличение полости ЛЖ – конечно-диастолический размер (КДР) 6,57 см, конечно-систолический размер (КСР) 4,98 см, правое предсердие (ПП) 3,9 см, правый желудочек

(ПЖ) 2,6 см, межжелудочковая перегородка (МЖП) 1,27 см, задняя стенка ЛЖ (ЗСЛЖ) 1,2 см, ФВ 38%. ДДЛЖ 1 типа.. Небольшая гипертрофия миокарда ЛЖ. Гипокинез до акинеза задней стенки ЛЖ. Гипокинез апикальной части передне-перегородочной области и верхушки ЛЖ. Аорта уплотнена, расширена в восходящем отделе до 4,3 см.

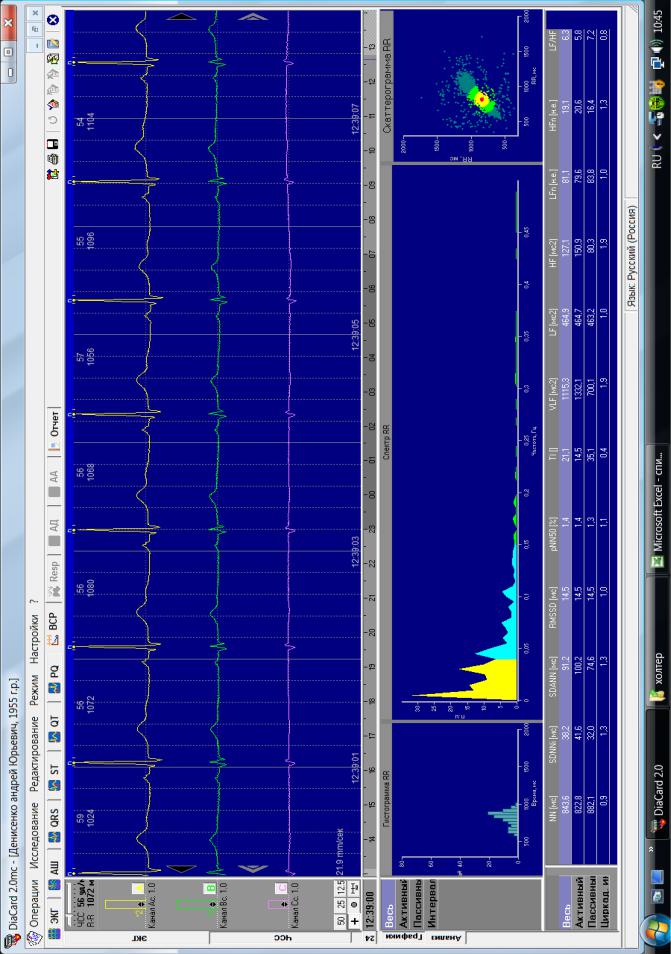

ХМ ЭКГ 30.11.11.: за время мониторирования зарегистрирован синусовый ритм со ср. ЧСС 67 в мин. (50-91). Редкие наджелудочковые экстрасистолы (НЖЭС) – 31, желудочковые экстрасистолы (ЖЭС) – 41, по типу бигеминии – 20 эпизодов. Пауз нет. Достоверной ишемической динамики нет. Данные ВСР указаны на рис.1

99

рис. 1. ВСР у пациента Д. из клинического примера №1

100