диссертации / 12

.pdfГЛАВА 2. ОБЪЕКТ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Настоящая работа проводилась на базе ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.

Владимирского (директор – член-корр. РАМН, профессор Г.А. Оноприенко)

2.1. Общая характеристика больных раком гортани

В ЛОР-отделении МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, в период с февраля 2011 г. по март 2013 г., проведено обследование и лечение 70

больных раком гортани.

Основную часть больных составляли мужчины (n=66, 94%),

значительно реже рак гортани диагностировался у женщин (n=4, 6%).

Возраст пациентов варьировал от 44 лет до 81 года. В зависимости от возраста больные были распределены на две группы:

-I группу - составили 32 пациента (46%) в возрасте от 44 до 59 лет,

-II группу - 38 человек (54%), старше 60 лет.

Критериями исключения больных из проводимого исследования являлись наличие у них доброкачественной или злокачественной опухоли любой другой локализации.

Длительность заболевания (от появления первых клинических признаков патологии гортани до поступления в ЛОР-отделение МОНИКИ им М.Ф. Владимирского) менее шести месяцев отмечена у 24 человек (34%),

от шести месяцев до одного года - у 28 больных (40%) , более одного года – у 18 (26%). По стадиям заболевания пациенты распределились следующим образом (табл. 1).

31

Таблица 1.

Распределение больных по стадиям онкологического процесса

|

Стадии рака гортани |

Количество больных |

|

|

|

|

|

|

|

I |

Т1N0М0 |

4 |

(6%) |

|

|

|

|

|

|

II Т2N0М0 |

15 |

(21%) |

|

|

|

|

|

|

|

III |

Т3N0М0; Т3N1М0 |

37 |

(53%) |

|

|

|

|

|

|

IV |

Т3N2М0; Т4N0М0; Т4N1М0; |

14 |

(20%) |

|

Т4N2М0 |

|

|

|

|

|

|

|

||

Всего больных |

70 (100%) |

|

||

|

|

|

|

|

Наиболее чаще (в 73%) рак гортани был |

диагностирован на III, IV |

|||

стадиях. Такая картина поздней диагностики рака гортани соответствует данным мировой статистики.

При анализе распределения больных раком гортани по стадиям

заболевания в зависимости от возраста выявлено, что в обеих возрастных группах более чем в 60% случаев имеет место поздняя диагностика (табл. 2).

|

|

|

Таблица 2. |

Распределение больных раком гортани по стадиям заболевания в |

|||

|

зависимости от возраста |

|

|

|

|

|

|

|

Число больных (%) в возрастных группах |

||

Стадии заболевания |

|

|

|

I группа (n=32, 100%) |

|

II группа (n=38,100%) |

|

|

|

|

|

1 ст. |

0 |

|

4 (10%) |

|

|

|

|

2 ст. |

6 (19%) |

|

9 (24%) |

|

|

|

|

3 ст. |

18 (56%) |

|

19 (50%) |

|

|

|

|

4 ст. |

8 (25%) |

|

6 (16%) |

|

|

|

|

Среди обследуемых нами больных поражение надскладкового отдела чаще отмечено у пациентов среднего возраста (22%), что не имело

32

статистического значения (р=0,19) Более чем в 40% случаев в обеих возрастных группах опухоль занимала более одного отдела гортани (табл. 3).

Таблица 3.

Распределение больных раком гортани по локализации опухоли

Локализации опухоли |

Число больных (%)в возрастных группах |

|

|

|

|

|

I группа |

II группа |

|

(n=32, 100%) |

(n=38,100%) |

Надскладочный отдел |

7 (22%) |

4 (10%) |

|

|

|

Складочный отдел |

10(31%) |

17 (45%) |

|

|

|

Подскладочный отдел |

0 |

1(3%) |

|

|

|

Опухоль занимает более одного |

15 (47%) |

16 (42%) |

отдела |

|

|

При анализе наличия метастазов в зависимости от локализации было выявлено, что метастазы чаще наблюдались у пациентов среднего возраста,

что обусловлено большей частотой надскладковой локализации (табл.4).

Таблица 4.

Наличие метастазов в лимфоузлы шеи в зависимости от локализации опухоли гортани в возрастных группах

Локализации опухоли |

I группа |

II группа |

||

|

(n=32, 100%) |

(n=38,100%) |

||

|

Всего |

Из них с |

Всего |

Из них с |

|

больных |

метастазами |

больных |

метастазами |

Надскладочный отдел |

7 (100%) |

3 (43%) |

4 (100%) |

1 (25%) |

|

|

|

|

|

Складочный отдел |

10 (100%) |

0 |

17 (100%) |

0 |

|

|

|

|

|

Подскладочный отдел |

0 |

0 |

1 (100%) |

0 |

|

|

|

|

|

Опухоль занимает |

15 (100%) |

3(20%) |

16(100%) |

3(19%) |

более одного отдела |

|

|

|

|

Всего больных |

32 (100%) |

6 (19%) |

38 (100%) |

4 (10%) |

При сопоставлении распространенности опухоли и ее локализации было выявлено, что среди больных с I и II стадиями рака гортани в обеих возрастных группах преобладало поражение складочного отдела, при III и IV

33

стадиях, увеличивалась частота поражения опухолью надскладочного отдела гортани (табл. 5).

Таблица 5.

Локализация рака гортани в зависимости от стадии

|

|

|

|

Стадии рака гортани |

|

|

|||

Локализации |

|

I ст. |

II ст. |

III ст. |

IV ст. |

||||

опухоли |

44-59 |

60-81 |

44-59 |

60-81 |

44-59 |

60-81 |

44-59 |

60-81 |

|

|

лет |

|

год |

лет |

год |

лет |

год |

лет |

год |

Надскладочный |

|

|

|

|

|

4 |

2 |

3 |

2 |

отдел |

|

|

|

|

|

(22%) |

|

(37%) |

(33%) |

|

|

|

|

|

|

|

(10%) |

|

|

Складочный |

|

|

4 |

5 |

8 |

5 |

5 |

|

|

отдел |

|

|

(100%) |

(83%) |

(89%) |

(28%) |

(26%) |

|

|

Подскладочный |

0 |

|

0 |

0 |

0 |

0 |

1 |

0 |

0 |

отдел |

|

|

|

|

|

|

(5%) |

|

|

Более одного |

|

|

|

1 |

1 |

9 |

11 |

5 |

4 |

отдела |

|

|

|

(17%) |

(11%) |

(50%) |

(59%) |

(63) |

(67%) |

Всего больных |

0 |

|

4 |

6 |

9 |

18 |

19 |

8 |

6 |

По результатам гистологического исследования биопсийного материала в группе больных среднего возраста чаще диагностирован умеренно-дифференцированный рак, в старшей возрастной группе отмечено преобладание высокодифференцированных форм плоскоклеточного рака

(р=0,0034) (табл. 6).

Таблица 6.

Степень дифференциации плоскоклеточного рака гортани в зависимости от возраста

Степень диф-ии |

|

Количество больных в возрастных группах(%) |

|

плоскоклеточного рака |

|

I группа (n=32,100%) |

II группа (n=38, 100%) |

ВПР |

|

9 (28%) |

24 (63%) |

УПР |

|

16 (50%) |

13 (34%) |

ВПР и УПР |

|

2(6%) |

1(3%) |

НПР |

|

5 (16%) |

0 |

Наиболее частой сопутствующей патологией среди пациентов обеих |

|||

возрастных групп были |

отмечены заболевания сердечно-сосудистой |

||

34

системы, однако количество пациентов с данной патологией в старшей возрастной группе значительно превышало число пациентов с теми же заболеваниями в средней возрастной группе (р<0,0001) (табл. 7).

|

|

|

|

Таблица 7. |

|

|

|

||

Сопутствующие |

Количество больных в возрастных группах |

|||

заболевания |

I группа (n=32,100%) |

II группа (n=38,100%) |

||

|

|

|

|

|

ИБС |

8 (25%) |

30 |

(79%) |

|

ГБ |

15 |

(49)% |

35 |

(92%) |

СД 2 типа |

2 |

(6%) |

8 (21%) |

|

БА |

1 |

(3%) |

2 |

(5%) |

ХОБЛ |

2(6%) |

5 (13) |

||

МКБ |

|

|

2 |

(5%) |

Динамическое наблюдение за течением заболевания проведено у 61

пациента сроком от 6 месяцев до двух лет.

В зависимости от вида проводимого лечения наблюдаемые пациенты были разделены на 3 группы:

1 группа - 17 больных (восемь человек средней, девять - старшей возрастных групп) поступивших в ЛОР-отделение для хирургического лечения по поводу продолженного роста после проведения лучевой терапии по радикальной программе.

2 группа - 13 человек (шесть человек средней, семь - старшей возрастных групп), которым проводилась комбинированное лечение с послеоперационной лучевой терапией;

3 группа - 31 человек (15 человек средней, 16 - старшей возрастных групп), получивший лучевую терапию.

2.2. Материал для исследования

Внастоящей работе материалом для исследования служили:

-биоптаты опухолевой ткани для гистологического исследования;

-мазки отпечатки опухолевой ткани для цитологического исследования;

-сыворотка, полученная из крови локтевой вены.

35

2.3. Методы исследования

Всем пациентам проводилось следующее обследование:

1. Общие клинические методы: сбор жалоб, анамнеза, осмотр ЛОР-

органов.

2.Лабораторные исследования: клинический анализ крови,

клинический анализ мочи, исследование времени свертывания крови и длительности кровотечения, определение группы крови и резус фактора,

биохимический анализ крови, определение антител к вирусам гепатита В и С,

ВИЧ и сифилиса.

3.Дополнительные методы: лучевые исследования гортани и органов грудной клетки (рентгенография, томография, КТ, МРТ). Для выявления метастазирования в регионарные лимфатические узлы и другие органы проводилось УЗИ шеи и органов брюшной полости. Заключительным этапом

вустановке диагноза являлось проведение биопсии новообразования.

4.Специальные методы исследования: фиброларингоскопия с видеофиксацией, морфологическое исследование сыворотки крови с помощью метода краевой дегидратации биологических жидкостей (раздел технологии «Литос-система»).

Метод краевой дегидратации биологических жидкостей.

Морфологическое исследование сыворотки крови с помощью краевой дегидратации проводилось в аналитических ячейках квадратных окон ТК4

диагностического набора «Литос-система» (рис. 1). Техника проведения исследования заключалась в следующем:

-забор крови у пациента проводится строго натощак. После венопункции локтевой вены кровь собирается самотеком через иглу в сухую чистую центрифужную пробирку, в объеме не менее 2 мл;

-сыворотку крови получают путем центрифугирования крови при 3000

об\мин в течение 10 минут;

36

-на каждого пациента заполнялось две тест-карты (10 аналитических ячеек). В каждую аналитическую ячейку наносили по 0,02 мл сыворотки крови в виде капель полуавтоматической пипеткой-дозатором и накрывали их покровными стеклами;

-заполненные тест-карты выдерживали в течение пяти-семи суток,

при температуре 20 - 25°С и относительной влажности 55 - 60%; - исследование морфотипов сыворотки крови проводили при

микроскопии в поляризованном свете при увеличении х50 - х100 - х200 -

х400 - х630 с помощью поляризационного микроскопа DM2500 фирмы

«Leica».

Рис. 1. Тест-карта 4 (ТК4) диагностического набора «Литос-система» для исследования дегидратированных структур сыворотки крови

37

а |

|

б |

|

|

|

в |

|

г |

|

|

|

д |

|

е |

|

|

|

ж |

|

з |

|

|

|

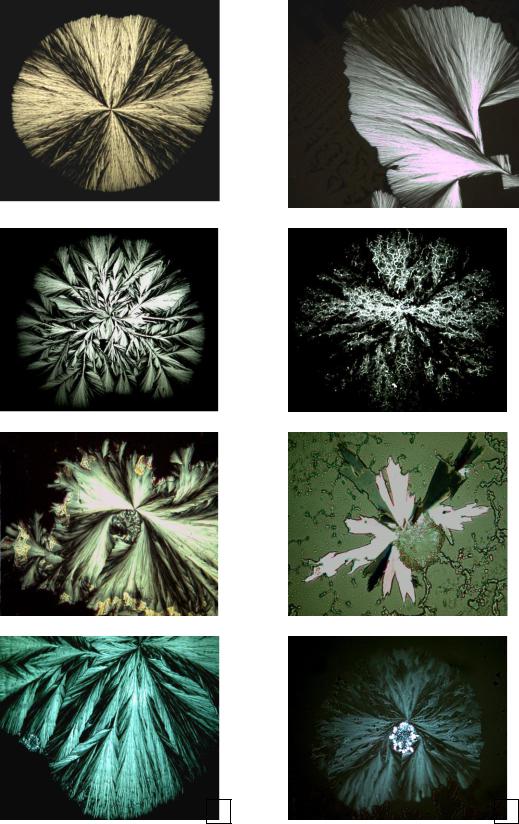

Рис. 2. Анизотропные морфотипы сыворотки крови при физиологическом и различных видах патологического процесса в организме: а, в, г, д, е, з – х200; б, ж –х 400. Объяснения в тексте

38

Морфологическое исследование сыворотки крови, полученной из локтевой вены, проводили при поступлении в стационар, после каждого этапа лечения (при лучевой терапии после каждого курса: до 46 Гр; до 70 Гр,

при выполнении хирургической операции - в до и послеоперационном периоде). Далее исследования продолжались при амбулаторном наблюдении за пациентами ежемесячно на протяжении двух лет.

Исследование состава анизотропных морфотипов проводилось по классификации С.Н. Шатохиной, В.Н. Шабалина [144].

Анизотропные морфотипы нормы:

-базисные сферолиты, являются основными структурами сыворотки крови здоровых людей, представляют собой крупный монохромный сферолит с четким ровным контуром, без дефектов и каких-либо включений

вструктуре(рис. 2а);

-морфотипы адаптационных состояний, выявляются в сыворотке крови здоровых людей, наряду с базисными сферолитами, могут быть представлены либо незавершенными крупными монохромными сферолитами

ввиде веера или дендрита, либо напротив сферолитами с вторичным ростом по периферии (рис. 2б,в). Присутствие таких структур в сыворотке крови указывает на процессы адаптации организма к условиям внутренней среды и являются вариантом нормы.

Морфотипы патологии:

-маркер деструкции, является неспецифическим, выявляется в сыворотке крови больных с различными хроническими воспалительными заболеваниями; представлен крупными слабоанизотропными сферолитами ячеистой структуры, утратившими правильную форму, с неровными изъеденными краями (рис. 2г);

-маркер хронической патологии, представлены мелкими монохромными сферолитами, имеющими зернистую структуру, при этом они располагаются отдельно от крупных сферолитов, также встречаются в сыворотке крови людей с вялотекущей хронической патологией

39

-маркер злокачественного роста представляет собой комбинацию макро- и микросферолита, при этом зернистый микросферолит находится в центре макросферолита (рис. 2 д,е)

-маркер риска злокачественного роста представлен комбинацией макро- и микросферолита, однако зернистый микросферолит располагается в краевой зоне макросферолита (рис. 2ж);

-маркер дегенеративно-дистофического процесса также представляет собой комбинацию макро- и микросферолита, однако макросферолит имеет резко сниженную степень анизотропии и ячеистую структуру. Зернистый микросферолит, при этом, имеет вид светящегося «глазка» (рис. 2, з).

Новая технология разрешена к клиническому использованию в составе комплекса новых технологий «Морфологический анализ биологических жидкостей Литос-система» (Разрешение ФС № 2009/155 от 15.06.09 г.).

2.4. Статистические методы

Статистическую обработку данных проводили при помощи программы

Statistica for windows v.8.0. Для сравнения групп обследуемых строили сетку 2х2. Для статистического анализа применялся метод Х-квадрат с поправкой Ейца на непрерывность и точный критерий Фишера для малых выборок. Для концевых точек (0 и 100 %) применялся t критерий Стьюдента с поправкой на концевые точки. Вычислялся относительный риск (RR) и отношение шансов (OR) и соответствующий 95% доверительные интервалы. Для выявления зависимости эффективности лечения от исходного состояния опухолевой ткани (активный рост или дегенеративно-дистрофическое состояние) применялся корреляционный анализ Пирсена (r).

40