- •Н.С. Ковалев

- •Инженерное обустройство территории

- •Раздел «Инженерное оборудование территории»

- •Учебное пособие

- •120702.62 – Земельный кадастр;

- •120703.62 – Городской кадастр

- •В.Н. Макеев

- •В.В. Адерихин Ковалев н.С.

- •Введение

- •Предисловие

- •1. Инженерные сети

- •1.1. Системы и схемы водоснабжения. Нормы водопотребления

- •Системы водоснабжения и их классификация

- •Схемы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения сельских населенных мест

- •1.1.3. Схемы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения промышленных предприятий

- •Схемы производственного водоснабжения промышленных предприятий

- •1.1.5. Нормы и режимы водопотребления

- •1.2.2. Водопроводные сети. Схемы и трассировка водопроводных сетей

- •Расстояние в плане от сооружений до подземных сетей

- •Зоны санитарной охраны. Расположение скважин и расстояния между ними

- •Основы гидравлического расчета водопроводной сети

- •1.3. Системы канализации и их гидравлический расчет

- •1.3.1. Сточные воды и их классификация

- •1.3.2. Схемы и системы канализации

- •1.3.3. Трассировка канализационных сетей

- •1.3.4. Сооружения на канализационной сети

- •Определение расчетных расходов сточных вод

- •Общий коэффициент неравномерности притока сточных вод

- •1.3.6. Гидравлический расчет систем канализации

- •Расчетное наполнение

- •1.4. Методы очистки сточных вод

- •1.4.1. Основные способы очистки сточных вод

- •1.4.2. Состав и свойства бытовых сточных вод

- •1.4.3. Сооружения для задержания и обработки крупных включений в сточных водах

- •Нагрузка на иловые площадки

- •1.4.4. Биологическая очистка сточных вод в естественных условиях

- •Нагрузка сточных вод на поля фильтрации

- •1.4.5. Биологическая очистка сточных вод в искусственных условиях

- •Аэротенк

- •Ориентировочные площади земельных участков

- •1.4.6. Удаление нечистот из неканализованных мест

- •1.5. Санитарная очистка городских территорий. Внесекторные постройки

- •Расчетные нормы накопления мусора

- •Составные части городского мусора

- •Расчетные нормы накопления домового мусора

- •Норма накопления мусора на предприятиях и в учреждениях

- •Системы сбора и удаления твердых отходов

- •Обезвреживание городских твердых отбросов

- •I,II,III,IV – последовательные операции по загрузке свалки, уплотнению мусора и устройству изолирующего слоя

- •Уборка городских территорий

- •1.5.5. Внесекторные постройки

- •1.6. Газо- , тепло- и электроснабжение. Кабельные сети

- •Природные и сжиженные газы

- •Классификация газопроводов и принципы их трассирования

- •Трассировка газопроводов

- •Расстояние между газопроводами и другими инженерными сетями

- •Трубы, устройства и сооружения на газопроводной сети.

- •1.6.4. Индивидуальное и групповое снабжение сжиженным газом

- •1.6.5. Теплоснабжение населенных мест

- •1.6.6. Электроснабжение и кабельные сети

- •Глубина заложения труб телефонной сети

- •Основные ограничения в зоне охраны кабелей и линий связи На трассах кабельных и воздушных линий связи и радиофикации устанавливаются охранные зоны:

- •1.7. Инженерное оборудование застроенных территорий

- •1.7.1. Подземные коммуникации

- •Городские подземные сети разделяются на трубопроводы, непроходные и полупроходные каналы, проходные подземные туннели, именуемые общими коллекторами, а также кабельные сети.

- •1.7.3. Общие правила и методы размещения сетей

- •Рациональное размещение подземных сетей

- •1.7.7. Наружное освещение городов и населенных пунктов

- •Категории улиц, дорог, проездов, площадей

- •2.1. Общие сведения об автомобильных дорогах. Классификация автомобильных дорог и улиц. Виды изысканий

- •2.1.1. Общие сведения об автомобильных дорогах

- •Понятие об автомобильных дорогах. Основные термины и определения

- •2.1.3. Виды изысканий и порядок разработки проекта

- •2.1.4. Классификация автомобильных дорог

- •Технические параметры автомобильных дорог общего пользования

- •2.1.5. Внутрипоселковые улицы и дороги

- •Дорога в плане и ее проектирование

- •Элементы плана дороги

- •Принципы трассирования

- •2.2.3. Проектирование дороги в продольном профиле

- •Точек на отдельных пикетах

- •2.3.2. Искусственные сооружения на дорогах

- •2.3.3. Технология производства земляных работ

- •2.3.4. Строительство дорожных одежд низших и переходных типов

- •Типы грунтовых оснований и покрытий

- •Строительство грунтовых покрытий и оснований

- •Типы щебеночных покрытий и оснований

- •Технология строительства щебеночных оснований и покрытий

- •2.3.5. Дорожные одежды усовершенствованных типов

- •2.3.6. Технология устройства асфальтобетонных покрытий

- •Инженерное обустройство территории раздел «Инженерное оборудование территории»

- •394087, Воронеж, ул. Мичурина, 1

Элементы плана дороги

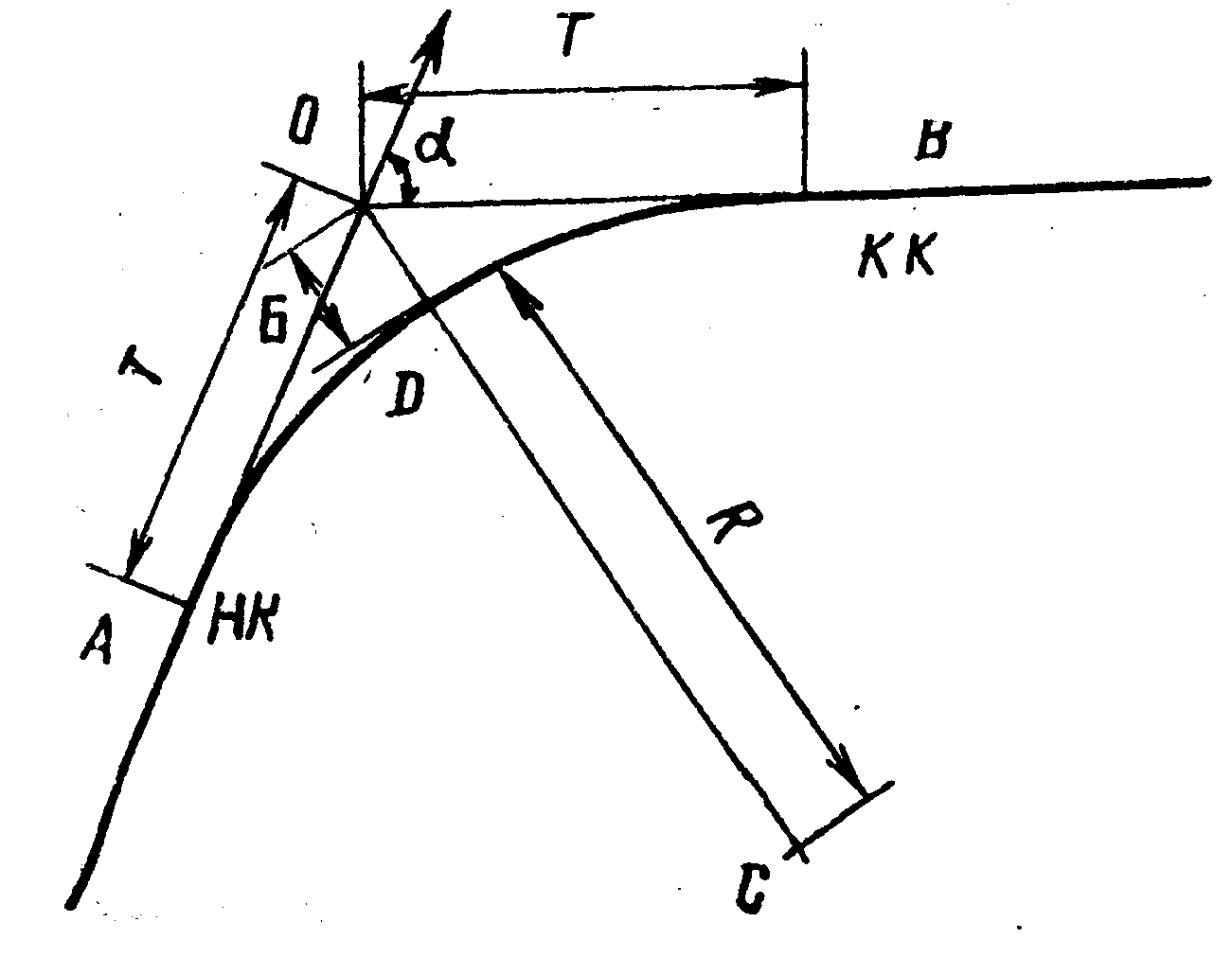

На всех изменениях направления трассы устраивают закругления для более плавного перехода с одного направления на другое. В каждом углу поворота трассы определяют следующие точки и элементы (рис. 100): вершину угла О; начало (А) и конец кривой (Б); угол поворота α между предыдущим и последующим направлениями; длину по прямой от концов кривой до вершины угла АО и ОБ, которые принято называть тангенсами (Т); расстояние от вершины угла О до середины кривой, называемое биссектрисой (Б); длину кривой К; разницу между длиной двух тангенсов и кривой, которую называют домером (2Т – К = D). Параметры круговых кривых определяют по следующим формулам:

К

= n

·

R![]() ,

,

T

= R · tg

![]() ,

,

Б

= R (![]() –1),

–1),

D = 2Т – К.

Рис. 100. Элементы круговой кривой в плане:

α – угол поворота; R – радиус круговой кривой; Т – тангенс; Б – биссектриса; НК – начало кривой; КК – конец кривой

Радиусы закруглений в плане намечают таким образом, чтобы обеспечить безопасность движения без устройства переходных кривых, виражей и уширений проезжей части. Рекомендуемые радиусы кривых в плане для дорог общего пользования – R ≥ 2000 м; а для внутрихозяйственных дорог – R ≥ 1500 м. Однако применение указанных радиусов не всегда возможно по местным условиям. В этом случае величину радиуса закругления уменьшают, но она не должна быть меньше расчетной. Расчетный радиус круговой кривой, при котором не происходит заноса автомобилей и не требуется устройства виража и уширения проезжей части, определяют по формуле

R

=

![]() ,

,

где V – расчетная скорость движения автомобиля для данной технической категории, км/ч;

µ – коэффициент поперечной силы, принимаемым равным 0,2 (при неблагоприятных условиях) и 0,1 (при благоприятных условиях);

in – поперечный уклон проезжей части на кривой (тысячные доли).

Поперечный уклон проезжей части зависит от вида покрытия (табл. 53).

При проектировании кривых в плане необходимо, чтобы тангенсы кривых не накладывались друг на друга, а соприкасались в крайнем случае при односторонних кривых или имели прямую вставку не менее расчетного расстояния видимости встречного автомобиля при обратных кривых. При назначении радиуса кривой в плане необходимо обращать внимание на величину биссектрисы с тем, чтобы кривая не проходила через овраг или другие естественные препятствия.

Таблица 53

Поперечные уклоны проезжей части, in

Вид покрытия |

Поперечный уклон, in |

1. Цементобетонные и асфальтобетонные |

0,015-0,020 |

2. Щебеночные и гравийные, обработанные органическими вяжущими |

0,020-0,025 |

3. Щебеночные и гравийные |

0,025-0,030 |

4. Грунтовые улучшенные |

0,030-0,040 |

Для составления продольного профиля и определения протяженности трассы дороги на ней через каждые 100 м устанавливают пикеты. Через 10 пикетов ставят километровый столб.

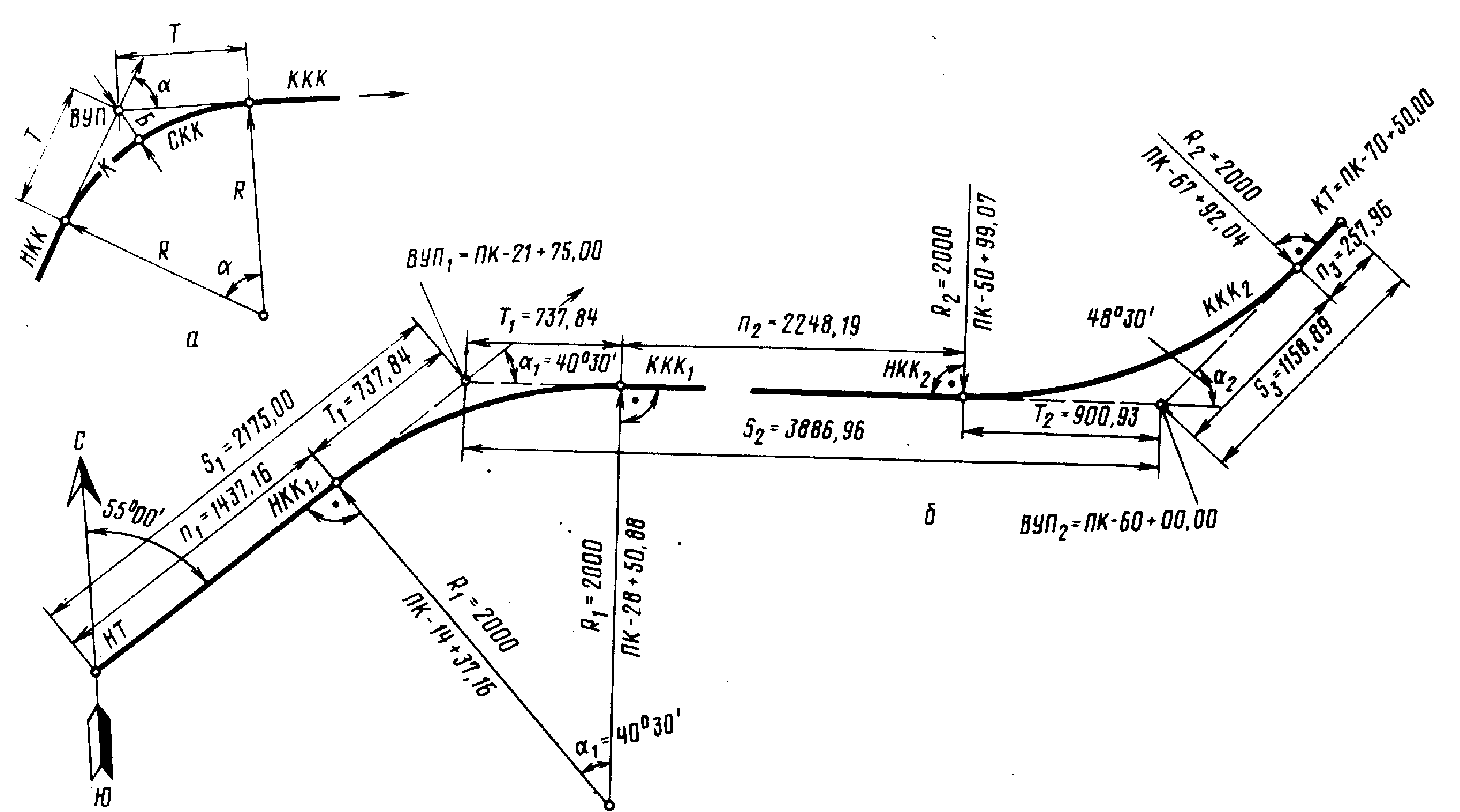

Для разбивки трассы на пикеты при наличии круговой кривой необходимо вычислить пикетажные положения вершин углов (ВУ), начала (НК) и конца (КК) кривой, конца трассы (КТ) (рис. 101) по формулам

ВУ1 = S1,

ВУ2 = ВУ1+S2 – D1,

ВУ3 = ВУ2+S3 – D2,

…………………….

КТ = ВУn +Sn+1 – Dn.

Рис. 101. Круговые кривые в плане (а) и схема для определения

пикетажного положения характерных точек трассы (б)

Пикетажное положение вершины угла (ВУ) равно пикетажному положению вершины предшествующего угла (ВУn-1) плюс расстояние между этими вершинами (Sn) минус домер круговой кривой предшествующего угла (Dn-1).

НК = ВУ – Т,

КК = НК + Т.

Для контроля правильности нахождения пикетажного положения конца кривой (КК) его определяют следующим образом

КК = ВУ + Т – D

Расстояние от начала трассы до начала кривой или от конца одной кривой до начала другой кривой носит название прямой вставки. Длины вставок определяются по формулам

ПР1 = НК1 – НТ,

ПРi = НКi + 1 – KKi .

Помимо длины прямая вставка характеризуется направлением – азимутом (углом между северным направлением меридиана и направлением прямой вставки по ходу часовой стрелки).

Исходные данные для расчета параметров плана показаны на рисунке 101.

Согласно СНиП 2.05.02-85 длину прямых вставок следует ограничивать с целью увеличения безопасности движения и учета ландшафтного проектирования (табл. 54).

Таблица 54

Значения предельных размеров прямых вставок

Категория дороги |

Предельная длина прямых в плане, м, на местности |

|

равнинной |

пересеченной |

|

I |

3500-5000 |

2000-3000 |

II, III |

2000-3000 |

1500-2000 |

IV, V |

1500-2000 |

1500 |

П р и м е ч а н и е Большая длина прямых вставок допустима при преимущественно легковом движении, меньшая - при грузовом.

Не рекомендуется короткая прямая вставка между двумя кривыми в плане, направленными в одну сторону. При длине ее меньше 100 м рекомендуется заменять обе кривые одной кривой большего радиуса.

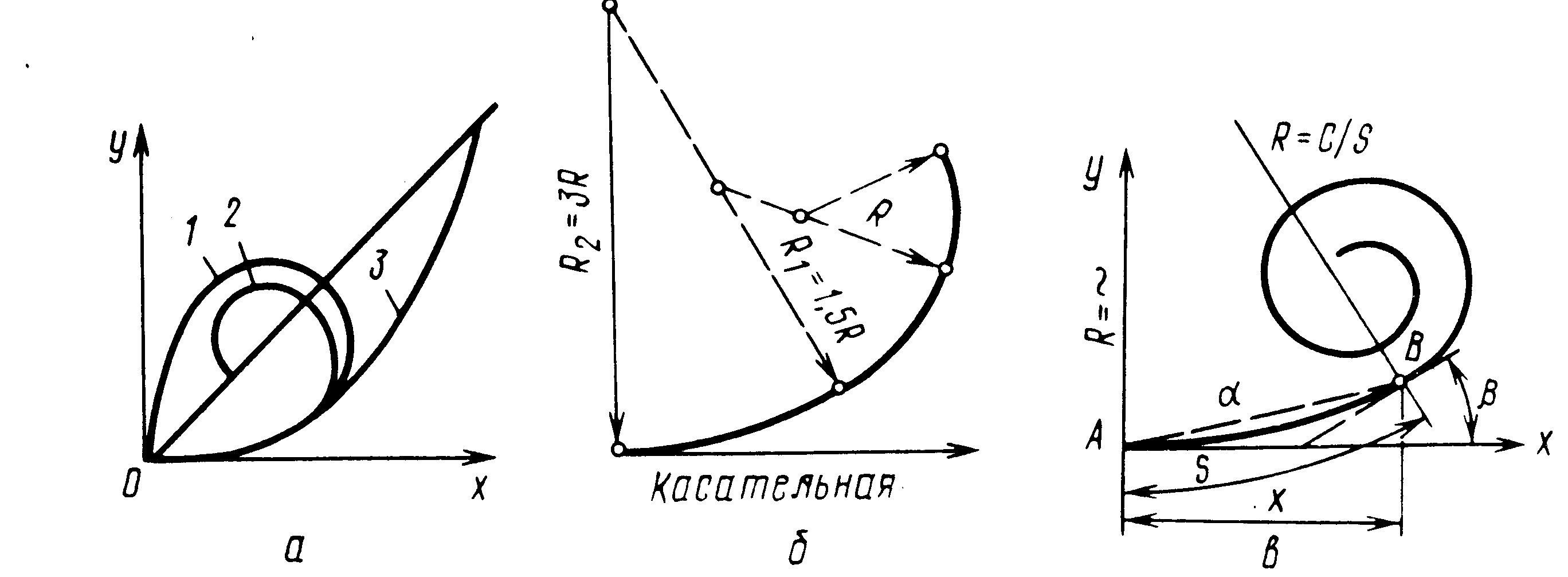

Для

того чтобы избежать выхода автомобиля

за пределы полосы движения и обеспечить

постепенное нарастание центробежного

ускорения, между началом круговой

кривой и прямой вписывают кривую

переменного радиуса, называемую

переходной

кривой.

Наиболее широко используют в качестве

переходных кривых лемнискату Бернулли,

клотоиду и кубическую п араболу

(рис. 102).

араболу

(рис. 102).

Рис. 102. Переходные кривые:

а – лемниската Бернулли; б – клотоида; в – кубическая парабола