- •120701.62 – «Землеустройство»

- •120702.62 – «Земельный кадастр»

- •Тема 6. Предложение сельскохозяйственной продукции 62

- •Тема 7. Функционирование рынка сельскохозяйственных товаров 67

- •Предисловие

- •Тема 1. Состояние рыночных отношений в агропромышленном комплексе России

- •1.1. Агропромышленный комплекс - системный объект. Функциональная и территориальная структура агропромышленного комплекса

- •1.2. Проявление свойства целостности в системе апк

- •1.3. Проявление свойства иерархичности в системе апк

- •1.4. Проявление свойства интегративности в системе апк

- •1.5. Эффективность функционирования апк

- •Тема 2. Рыночный механизм и особенности рыночных отношений в сельском хозяйстве

- •2.1. Взаимодействие экономических категорий в сфере обмена

- •2.2. Особенности рыночных отношений в сельском хозяйстве

- •Тема 3. Теория поведения потребителя: индивидуальный спрос

- •3.1. Значение изучения поведения отдельного потребителя

- •3.2. Закон убывающей предельной полезности

- •3.3. Комбинация продуктов питания, общая полезность потребления и линии безразличия

- •3.4. Бюджетная линия домохозяйства

- •3.5. Линия потребления по доходу

- •3.6. Линия потребления по цене

- •3.7. Эффект дохода и эффект замещения в потреблении товаров

- •Р ис. 3.5. Эффект дохода и эффект замещения в потреблении

- •Тема 4. Рыночный спрос на продовольственные товары

- •4.1. Рыночный спрос, количество спроса и закон спроса

- •Количество товара (q)

- •4.2. Эластичность спроса по цене

- •Спрос по цене эластичен, если выручка изменяется в обратную изменению цены сторону;

- •Спрос имеет единичную эластичность, если при изменении цены выручка неизменна;

- •Спрос по цене неэластичен, если выручка изменяется в том же направлении, что и цена.

- •4.3. Эластичность спроса по доходу

- •4.4. Влияние распределения доходов между группами населения на рыночный спрос

- •4.5. Влияние неценовых факторов на рыночный спрос

- •Тема 5. Основы теории производства

- •5.1. Факторы производства и периоды деятельности предприятия

- •5.2. Модель зависимости между выходом продукции и факторами производства

- •5.3. Взаимозаменяемость и взаимодополняемость производственных ресурсов

- •5.4. Эффект масштаба производства и оптимальное сочетание ресурсов

- •5.5. Производство товаров-конкурентов

- •5.6. Основы стоимостного анализа выпуска продукции

- •1. Позиции "наивысшая отдача от ресурсов" (e) и "максимальная сумма прибыли" (например, l1) не совпадают и достигаются при различном размере применяемого ресурса.

- •Тема 6. Предложение сельскохозяйственной продукции

- •6.1. Предложение товаров отдельным предприятием

- •6.2. Формирование совокупного предложения товара на рынке

- •6.3. Факторы и эластичность предложения сельскохозяйственной продукции

- •6.4. Особенности предложения сельскохозяйственных товаров

- •Тема 7. Функционирование рынка сельскохозяйственных товаров

- •7.1. Конкуренция и положение сельхозтоваропроизводителей на рынке

- •7.2. Причины формирования диспаритета цен

- •7.3. Автоколебание цен на рынке: правило "паутинки"

- •Р ис. 7.4. Сценарий автоколебания цены

- •7.4. Стабильность рынка сельскохозяйственных товаров

- •7.5. Система государственной поддержки агропромышленного комплекса и регулирование рынка сырья, продукции и продовольствия

- •Залог продукции

- •Закупки по гарантированным минимальным ценам и распродажа по гарантированным максимальным ценам

- •7.6. Сезонное регулирование предложения на рынке скоропортящейся продукции

- •Назаренко Николай Тимофеевич

- •Жарковская Ирина Григорьевна Рыночные отношения в апк

1.3. Проявление свойства иерархичности в системе апк

Свойство иерархичности, то есть соподчинённости между хозяйствующими субъектами АПК обусловлено зависимостью организаций, образующих каждое последующее звено технологической цепи от организаций, образующих предыдущее звено цепи и их обслуживающих. Зависимость проявляется объективно, потому что хозяйствующие субъекты самостоятельно не могут удовлетворить свои корпоративные интересы. Например, сахарный завод не может работать без поставок на него корнеплодов сахарной свёклы.

Соподчинённость между хозяйствующими субъектами выражается в форме обязательств при заключении договоров на поставку сырья, продукции или оказание услуг. В договорах юридически оформляются экономические взаимоотношения между партнёрами. При этом объективно присутствуют противоречия между хозяйствующими субъектами, потому что каждый из них преследует свой корпоративный интерес – получение максимума прибыли. Главным пунктом для противоречий является договорная цена.

Несмотря на то, что сельхозтоваропроизводители являются системообразующим элементом АПК, они находятся в подчинённом положении во взаимоотношениях с партнёрами АПК. Подчинённое положение объясняется тем, что сельхозтоваропроизводители вынуждены подчиняться рыночной власти, которая проявляется в окружающей экономической среде, где на разных видах рынков проявляются разные типы конкуренции (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Конкурентная окружающая среда для сельхозтоваропроизводителей

Конкурентная окружающая среда по отношению к сельхозтоваропроизводителям имеет агрессивный характер. Сельхозтоваропроизводители вынуждены подчиняться диктату группы продавцов на рынке производственных ресурсов, а на рынке сырья – диктату переработчиков.

Рыночная власть на рынке сырья и продукции проявляется, потому что доля отдельного товаропроизводителя в общей массе товара настолько мала, что он не может повлиять на положение линии предложения, а спрос предъявляется на общее количество товара. Линия спроса на товар отдельного товаропроизводителя-продавца, как видно на рис. 1.3, параллельна оси количества товара, потому что на рынке слишком много продавцов с одинаковым товаром и сельхозтоваропроизводители любое количество товара на данный момент времени продают по складывающимся рыночным ценам под воздействием совокупного спроса и совокупного предложения.

Рис. 1.3. Индивидуальный спрос на рынке сельскохозяйственных товаров и формирование рыночной цены

Поэтому мы постоянно наблюдаем снижение закупочных цен при хорошем урожае.

Во взаимоотношениях между хозяйствующими субъектами в таких системах, как продуктовые подкомплексы, наблюдается эффект сжатия (закручивания) векторов и наиболее сильное давление испытывают в соответствии с правилом буравчика наиболее удаленные от потребителей стадии производства, то есть те товаропроизводители, которые находятся внизу ценовой пирамиды - сельхозтоваропроизводители. Так, в молочнопродуктовом подкомплексе (рис. 1.1.) в наибольшей степени ущемляются интересы селекционных центров и племзаводов, потому что молокопроизводящие предприятия вынуждены отказываться от приобретения племенного скота из-за ущемления своих интересов со стороны молокоперерабатывающих предприятий. Последние также ограничены в получении прибыли платежеспособностью населения и необходимостью уступки части прибыли торговым организациям. В то же время, перерабатывающие предприятия имеют возможность назначения цен поставщикам сырья. Поставщики сырья при убыточном производстве сокращают масштаб производства и, в конечном счете, страдают от этого перерабатывающие предприятия.

Из-за несогласованности экономических интересов сельские товаропроизводители были вынуждены развивать собственную переработку в маломощных перерабатывающих цехах, строить свою торговую сеть и открывать собственные магазины. В связи с этим созданные в свое время крупные заводы по переработке сельхозпродукции испытывали дефицит сырья.

Разрешение противоречий происходит более успешно, если один из партнёров играет роль активного инициатора, учитывающего интересы другого партнёра. Сельхозтоваропроизводители, находясь в зависимом положении во взаимоотношениях с партнёрами, не могут играть роль инициаторов при согласовании интересов. Они могут лишь требовать защиты со стороны государства, предлагая меры по поддержке интересов с целью получения необходимой прибыли.

На рынке розничной торговли также проявляется высокая степень конкуренции и там тоже не стоит искать инициаторов согласования интересов.

Перерабатывающие предприятия объективно заинтересованы в увеличении поставок сырья и могут выступать в роли активных инициаторов в процессе согласования интересов. Перерабатывающие предприятия в роли инициаторов могут организовать работу по согласованию интересов в форме заключения ценового соглашения с поставщиками сырья. В многостороннем ценовом соглашении должны быть указаны цены на поставляемое сырьё, а также условия их применения. После заключения ценового соглашения возможна корректировка цен с учетом прогноза ситуации на рынке и фактических качественных и количественных характеристик сырья.

При выстраивании системы согласования экономических интересов хозяйствующих субъектов АПК следует ориентироваться на замыкающие - розничные цены, потому что весь прибавочный продукт, создаваемый на разных стадиях его производства и превращаемый при обмене в прибыль, в конечном счёте, оплачивается потребителями конечных продуктов. Общая сумма прибыли, которую могут получить все партнёры АПК, не может быть больше той суммы, которая содержится в розничной цене, потому что при реализации конечных продуктов получает общественное признание в денежной форме, то есть в цене, стоимость прибавочного продукта, которая увеличивается при переходе продукта от стадии к стадии производства и реализации. От уровня розничных цен зависит уровень оптовых цен, по которым торгующие организации закупают готовые для потребления продукты на перерабатывающих заводах, а от уровня оптовых цен зависит уровень цен, по которым перерабатывающие предприятия закупают сырьё. Таким образом, прослеживается цепочка ценовой зависимости.

Справедливое распределение прибыли между партнёрами АПК может быть достигнуто, если специальной методикой предусмотреть получение каждым из партнеров одинаковой прибыли на единицу стоимости своих активов. После расчёта нормы прибыли на единицу активов можно определить уровень цен для каждой стадии производства конечных продуктов.

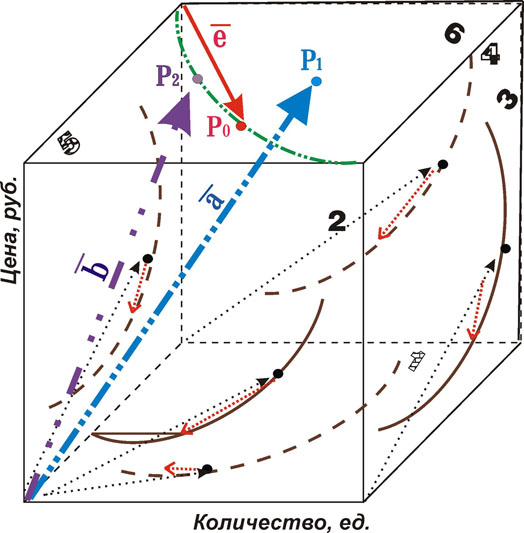

Изучение иерархии и взаимодействия хозяйствующих субъектов АПК позволило получить картину согласования экономических интересов. На рис. 1.4. показано векторное пространство в системе свеклосахарного продуктового подкомплекса, которое позволяет представить положение каждого хозяйствующего субъекта и его возможности получения прибыли.

В качестве координат, наряду с количеством промежуточных продуктов, использована их цена. Стоимость продукта на каждой последующей технологической стадии (на рисунке – на каждой грани) будет возрастать, так как стоимость продукта последующей стадии содержит в себе стоимость продукта, созданного на предыдущей стадии. Векторы на гранях "куба" означают направленность деятельности субъектов, то есть стремление удовлетворить корпоративный экономический интерес путём поставок продукции и получения прибыли. Для каждой стадии производства промежуточных продуктов и стадии реализации конечного продукта показаны линии предложения промежуточных продуктов.

Геометрическая сумма стадийных векторов проходит внутри куба и отражает общий вектор ā товаропроизводителей и торгующих организаций. Вектор товаропроизводителей показывает путь движения продукта к конечному потребителю. Этому способствуют торговые организации. Данный вектор многомерный и получен путём геометрического сложения двухмерных векторов экономических интересов производителей на отдельных стадиях продуктового подкомплекса и посредников.

Проекция вектора ā на плоскость потребителей отражает предложение конечного продукта (сахара) по цене, удовлетворяющей экономические интересы производителей – по цене предложения (на грани 6 точка Р1).

Рис. 1.4. Взаимодействие хозяйствующих субъектов в продуктовом подкомплексе

Грани: 1 – семеноводство, 2 – свекловодство, 3 – производство сахара, 4 – потребление сахара в пищевой промышленности, 5 – розничная торговля сахаром, 6 (верхняя) – потребление сахара домохозяйствами;

Р0 – цена спроса на сахар;

Р1 – цена предложения сахара;

Р2 – рыночная цена сахара;

– смещение экономических интересов

под влиянием экономической ситуации;

– смещение экономических интересов

под влиянием экономической ситуации;

ā – общий вектор экономических интересов производителей;

ē – вектор экономических интересов потребителей;

b – вектор сочетания экономических

интересов производителей и потребителей;

– вектор сочетания экономических

интересов производителей и потребителей;

– линия

предложения промежуточных продуктов

и сахара;

– линия

предложения промежуточных продуктов

и сахара;

– линия

совокупного спроса на сахар со стороны

индивидуальных потребителей

– линия

совокупного спроса на сахар со стороны

индивидуальных потребителей

Данному вектору противостоит вектор ē – направленность экономических интересов потребителей, желающих приобрести необходимое количество продукта по наименьшей цене – по цене спроса (точка Р0 на линии спроса на конечный продукт со стороны домохозяйств).

Результат взаимодействия вектора производителей и вектора потребителей находит своё отражение в полном векторе b, который нацелен на точку Р2 на грани 6. Точка геометрического взаимодействия векторов потребителей и производителей – точка пересечения линий спроса и предложения Р2 соответствует уровню равновесной (рыночной) цены конечного продукта.

Потребители, предъявляя спрос на конечный продукт АПК, то есть, покупая его, оплачивают все издержки производства и обращения, но вознаграждают тех товаропроизводителей, у которых собственные издержки оказываются ниже признаваемых в процессе обмена издержек. Если уровень доходов домохозяйств недостаточно высок, чтобы приобрести весь товар по цене предложения, то происходит уменьшение количества спроса и снижение рыночной цены.

Снижение спроса на конечный продукт приводит к снижению цен на промежуточные продукты, но хозяйствующие субъекты стремятся сохранить минимальную прибыль от своей деятельности. При снижении рыночной цены все хозяйствующие субъекты должны снижать собственные издержки, но проще сохранить прибыль за счет нижестоящих звеньев цепи. Торговые организации стремятся закупать товары у перерабатывающих предприятий по более низкой цене, чем последние предлагают. Перерабатывающие предприятия поступают также по отношению к поставщикам сырья.

В результате от грани 6 до грани 1 прокатывается ценовая волна. "Удар ценовой волны", которая может образоваться при снижении розничной цены, испытывают все хозяйствующие субъекты, но наиболее сильный удар приходится по экономике сельхозтоваропроизводителей (правило "буравчика"). В технологической цепи после звена сельхозтоваропроизводителей нет звена из тех организаций, за счет которых можно было бы улучшать своё экономическое состояние.