Морфология растений / Бавтуто Г.А., Ерёмин В.М. Ботаника. Морфология и анатомия растений

.pdfС выходом на сушу особенно сильно измени лись условия для размножения и растениям при шлось преодолеть ряд трудностей. У водорослей перенос мужской гаметы к женской при половом размножении осуществляет вода. Сперматозоиды водорослей, как правило, имеют жгутики, а яй цеклетка выделяет в воду вещества, привлекаю щие сперматозоиды. Для размножения более примитивных высших растений (плаунов, хво щей, папоротников и особенно мхов) также нуж на вода: для передвижения мужских гамет и часто для развития гаметофита. Однако приспосаблива ясь к условиям суши, растения сначала сформи ровали устойчивые к сухости споры, а затем раз вили сложные многоклеточные структуры с гаме тами внутри. У семенных растений зародыш защищен от иссушения и различных других не благоприятных факторов специальными покро вами, образуемыми родительским организмом. Циклы развития высших растений наглядно де монстрируют эволюцию размножения у высших растений, чередования поколений, взаимоотно шения спорофита и гаметофита.

Морфологическая эволюция растений являет ся признаком адаптации к автотрофной жизни в воздушно-почвенных условиях. Она характерна в той или иной степени всем высшим растениям: споровым (мхи, плауны, хвощи, папоротники) и голосеменным. Но особенно четко прослеживает ся морфологическая эволюция у покрытосемен ных — цветковых растений, имеющих специфи ческое эволюционное развитие.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ

ЦВЕТКОВЫХ РАСТЕНИЙ

Происхождение цветковых растений — один из наиболее сложных и спорных вопросов совре менной ботаники. «Где, когда и от кого» — тра диционные вопросы, касающиеся происхождения и эволюции любой группы растений, для цветко вых растений, видимо, пока не правомочны: нет общепринятой гипотезы об их возникновении и ранней эволюции. Причин несколько. Цветковые растения внезапно появились в геологической летописи новых типов и классов растений, как казалось, «в готовом виде» (среди них различали даже современные роды). Этот факт был серьез ным аргументом против теории естественного отбора, недаром Ч. Дарвин назвал происхождение цветковых «проклятой тайной». К сожалению, до сих пор отсутствуют убедительные доказательства палеоботаников об ископаемых предковых фор мах цветковых. Вероятно, одной из причин мож но считать тот факт, что современная ботаника, по словам В. А. Красилова (1989), представляет собой печальный пример науки, находящейся уже почти 200 лет во власти одной идеи, превратив шейся в результате бесконечных повторений в окостенелую догму, далекую от реальной истори ческой информации. Речь идет о первоначальной гипотезе И. Гёте (см. дальше), которая в той или

иной степени приспосабливается почти ко всем теориям происхождения цветковых растений.

В раннем мелу цветковые растения играли лишь ничтожную роль в растительном покрове Земли и встречались довольно редко. Однако в середине мелового периода (приблизительно 100 млн лет назад) наблюдается настоящая «зеленая революция». Происходит одно из наиболее глу боких и резких изменений растительного мира суши: повсюду на Земле появляются самые раз нообразные формы цветковых растений. За срав нительно короткий период геологического вре мени, исчисляемого несколькими миллионами лет, они широко распространяются по всему зем ному шару и быстро достигают Арктики и Ан тарктики. Началась кайнозойская эра, которая продолжается по настоящее время.

Одним из основных условий быстрого распро странения цветковых была, вероятно, их высокая эволюционная пластичность, что выразилось в огромном разнообразии многочисленных приспо соблений к самым различным экологическим ус ловиям. Все другие представители нижнемеловой флоры, видимо, не отличались пластическим раз нообразием. Большое значение для быстрой эво люции и широкого массового расселения цвет ковых имели насекомые как опылители и птицы как распространители семян, а затем и плодов. В результате высокой адаптивности цветковые рас тения оказались способными к образованию большого разнообразия сообществ, входящих в состав различных экосистем. В отличие от голо семенных, среди которых не известны настоящие травянистые формы, у цветковых, притом в са мых различных линиях эволюции, возникло большое разнообразие трав, особенно бурно раз вившихся в четвертичный период. Цветковые оказались единственной группой растений, спо собной к образованию сложных многоярусных сообществ, состоящих главных образом, а иногда почти исключительно из их представителей. Воз никновение таких сложных многоярусных сооб ществ способствовало более интенсивному и пол ному использованию среды, а также более успеш ному завоеванию новых территорий и местооби таний.

Поскольку каждый маститый ботаник на про тяжении последних 150 лет считал своим долгом высказаться в печати по поводу происхождения покрытосеменных, то литература такого рода практически не обозрима. Поэтому в вопросе происхождения цветковых растений целесообраз но рассмотреть основные филогенетические и морфологические идеи. Их обзор дан в работах известного ботаника А. Л. Тахтаджяна (1966, 1970, 1986), а также в книге В. А. Красилова (1989), предложившего оригинальную концеп цию.

Проблема происхождения цветковых растений возникла задолго до появления дарвиновской теории эволюции. Выдвинутая И. В. Гёте филлом- j ная теория (фолиарная, лат. pholiaris — листовой) морфологического строения растений рассматри вала происхождение всех органов как результат видоизменения листьев. Цветок, согласно учению

352

И. Гёте (1890), рассматривался как побег с огра ниченным ростом, все части которого, кроме цве толожа, представляют собой производные листь ев. В 20-е годы 19 в. теория И. Гёте была развита А. Декандолем (1806—1893). В философском пла не Гёте был последователем Платона и Спинозы. Для него все растения были отражением единой философской сущности (эйдоса, или архетипа), воплощенной в идеальном «предрастении» — Urpflanze. Влияние идеи И. Гёте и А. Декандоля на последующее развитие морфологии растений трудно переоценить. В течение почти двух столе тий не только вся репродуктивная сфера объяс нялась как совокупность модификаций листа, но и предка цветковых неизменно представляли себе как Urpflanze, который обладал всеми признака ми в их листоподобном состоянии. В соответст вии с этим возникли первые представления о

примитивных и производных признаках. Прими тивным был признан моноклинный обоеполый цветок с большим непостоянным числом ацик лически расположенных частей и постепенным переходом от околоцветника к андроцею. Далее эволюция должна была следовать главным обра зом по пути редукции, так как архетип — высшая ступень развития цветка. Цветки с небольшим числом частей, раздельнополые или без около цветника стали называть редуцированными. Эти представления, именуемые позднее филогенети ческими, легли в основу серии классификацион ных систем, начиная с систем Дж. Бентама (1800-1884) и Дж. Д. Хукера (1862-1883).

Концепции Гёте — Декандоля противостояло значительно менее популярное направление мор фологии, которое часто называют теорией неза висимого происхождения органов. Наиболее яр ким его представителем на рубеже 19 и 20 вв. был Р. Веттштейн (1863—1931), предложивший псев-J

дантовую теорию происхождения цветка (греч. pseudos — ложь и anthos — цветок). Если предше ственники Р. Веттштейна, как правило, ограни чивались сравнением цветковых между собой, то он сравнивал цветковые с голосеменными, пред шествующими в геологической летописи группе покрытосеменных. Согласно псевдантовой тео рии, цветок образовался из собрания раздельно полых стробилов (греч. strobilos — шишка) голо семенных. Р. Веттштейн полагал, что среди всех покрытосеменных простейшими и наиболее при митивными цветками обладают так называемые однопокровные (Monochlamydeae), к которым относятся буковые, березовые, вязовые и другие семейства. Здесь наблюдается раздельнополость цветков, характерная для стробилов голосемен ных. Особенно близки цветки однопокровных к стробилам своеобразного голосеменного растения эфедры (класс гнетовых — Gnetopsida), распола гающимся в собраниях, «соцветиях» (рис. 316, 1— 4). Согласно эфедроидной теории Р. Веттштейна (так часто называют псевдантовую теорию), про цесс сопровождался укорочением оси, на которой располагались стробилы. На первом этапе воз никли раздельнополые цветки с простым около цветником, произошедшим из кроющих листьев стробилов, на втором — более сложно устроенные

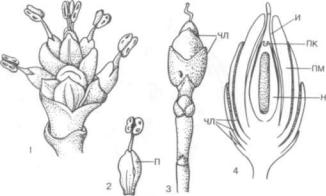

Рис. 316. Стробилы эфедры высочайшей (Ephedra altissima):

1 — собрание микростробилов; 2 — отдельный микростробил (Я — покров микростробила); 3 — собрание мегастробилов, сведенное к одному мегастро-

билу (ЧЛ — стерильные чешуевидные листья); |

4 — продольный разрез верх |

||

ней части мегастробила (ЧЛ — стерильные |

чешуевидные листья; |

Е — |

|

нуцеллус; ПК — пыльцевая |

камера; И — интегумент, вытянутый наверху в |

||

микропилярную трубку, ПМ |

— покров мегастробила) |

|

|

обоеполые цветки (в связи с приспособлением к опылению насекомыми). Венчик имеет тычиноч ное происхождение. С позиций данной теории наиболее примитивны казуариновые, гнетовые из голосеменных и однопокровные из покрытосе менных. Поэтому однопокровные Р. Веттштейн располагал в основании системы цветковых рас тений.

Псевдантовая теория Р. Веттштейна, создав шая противоположный декандолевскому кодекс

примитивности — производности и организация системы, в настоящее время имеет лишь истори ческое значение.

Система А. Энглера (1892), получившая ши рокое признание и не утратившая своего значе ния до настоящего времени, была построена именно по принципу от простого к сложному, хотя автор не разделял взглядов Р. Веттштейна в отношении происхождения цветковых от гнето вых.

Таким образом, в начале 20 в. существовали две школы систематиков, придерживающихся разных взглядов на происхождение и эволюцию цветковых растений.

В 70-е годы 19 в. были описаны цветковидные органы беннеттитовых (класс Беннеттитопсиды — Bennettitales). Это одна из наиболее известных групп голосеменных растений мезозойской эры, ныне вымерших. Как самостоятельная группа, отдельная от саговниковых, с которыми их долгое время смешивали, они утвердились в первом де сятилетии 20 в. (Г. Томас, 1913).

На основе изучения палеоботанических остат ков беннеттитовых Н. Арбером и Д. Паркином (1907) была создана стробилярная теория проис хождения цветковых растений, или эвантовая (греч. ёи — хорошо, полностью и anthos — цве ток). Среди вымерших голосеменных беннеттитовые — единственная известная науке группа, у большинства представителей которой стробилы были обоеполые (рис. 317).

Согласно стробилярной теории, цветок — особый репродуктивный побег, первично обоепо лый, возникший в результате преобразования энтомофильного стробила древних голосеменных

353

й

п

Рис. 317. Реконструкция стробила беннетгита Cycadeoidea

etrusca (незаштрихованные части стробила показаны в разрезе): С — семяложс с семенами (семязачатками) и межсеменными чешуями; М — микроспорофиллы со спорангиями; П — покроволистики

(проантостробила). На удлиненной конической оси проантостробила (рис. 318) спирально рас полагались покроволистики, микроспорофиллы сложного строения, напоминающие спороносные вайи современных папоротников, и мегаспорофиллы, соответствующие органам некоторых са говников. Модификация проантостробила приве ла к образованию антостробила — примитивного цветка. Наиболее отчетливо сходство со строби лом заметно в цветках некоторых многоплодни ковых (магнолиевые, нимфейные), у которых ты чинки и плодолистики считаются листового про исхождения.

Идеи примитивности цветка многоплоднико вых в свое время оказали заметное воздействие на систематику и отразились прежде всего в систе мах Г. Галлира (1912) и К. Бесси (1897, 1915) с многоплодниковыми как первичной группой, от которой происходят все остальные.

Модель антостробила укрепила позиции шко лы А. Декандоля, появилась целая серия разрабо танных систем, наиболее совершенные из кото рых были выдвинуты в 60—70-е годы нашего века

Рис. 318. Проантостробил:

Я — покроволистик; М — микроспорофиллы; Мг — мегаспорофиллы

(А. Л. Тахтаджян, 1966; А. Кронквист, 1968,

Р.Торн, 1976).

Внастоящее время положение беннеттитов как предков цветковых растений в значительной степени поколеблено. Несмотря на поверхност ное сходство между обоеполым стробилом беннеттитовых и цветком магнолии и родственных ей растений, имеются глубокие различия, кото рые свидетельствуют, что эволюция цветка и стробила беннеттитовых с самого начала шла в разных направлениях (А. Л. Тахтаджян, 1980). По словам Н. А. Буша (1959), беннеттиты не были прямыми предками покрытосеменных; они пред ставляют коротенькую боковую ветвь развития, отошедшую от вымерших предков покрытосе менных.

Однако нельзя считать, что стробилярная тео рия окончательно утратила свое значение, она поддерживается многими современными ботани ками. В основе этой теории лежат выдвинутые впервые И. Гёте представления о цветке как по беге с ограниченным ростом (т. е. цветок — это стробил, обладающий осью-цветоложем и раз личными органами листового происхождения). Однако, с точки зрения многих современных бо таников, тычинки и плодолистики не являются видоизмененными вегетативными листьями, а происходят от соответствующих мега- и микро спорофиллов древних голосеменных — предков покрытосеменных. Черты сходства в строении споролистиков и вегетативных листьев объясня ются параллелизмом развития.

В начале 20 в. произошло одно из наиболее сенсационных палеоботанических открытий, при близившее филогенетику растений к историче ским фактам. Были найдеты птеридоспермы - «семенные папоротники». Это древнейший класс голосеменных (класс лигиноптеридопсиды, или семенные папоротники — Pteridospermae, или Lyginopteridopsida), геологическая история кото рого начинается с конца девона и заканчивается в раннем мелу; временем расцвета являются камен ноугольный и пермский периоды. Листья наибо лее примитивных представителей еще более или менее папоротниковидного типа, дваждыили триждынеристые, с наклонностью к дихотомиче скому ветвлению, но в процессе эволюции они упрощаются и у пермо-карбонового порядка глоссоптерисовых (Clossopteridales) становятся цель ными. Проводящая система представляет собой простую или рассеченную протостелу, или сифоностелу. Семязачатки с пыльцевой камерой; они часто окружены особым плюскообразным покро вом — купулой, представляющей собой видоизме ненные дольки листа. Стробилы отсутствовали. Такое удивительное сочетание признаков семен ных растений и папоротников, впервые установ ленное в 1904 г. английскими палеоботаниками Ф. Оливером и Д. Скоттом (Жизнь растений. М., 1979. Т. 4. С. 263), и дало повод назвать эту груп пу растений семенными папоротниками (рис. 319).

Ботаники, занимающиеся происхождением цветковых растений, пришли к заключению, что не известные пока еще нам непосредственные предки цветковых были, вероятно, тесно связаны

354

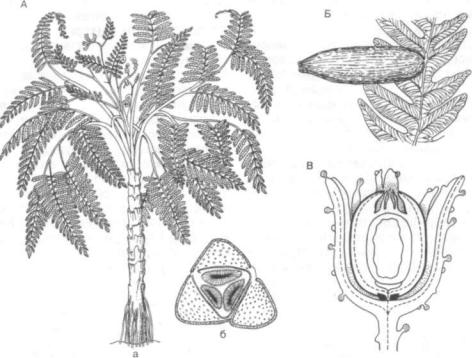

Рис. 319. Семенные папоротники (Pteridospermae):

Л — медуллоза Ноэ (Medullosa noei): a — общий вид, реконструкция; б — схема поперечного среза через стебель с тремя меристемами; Б — алетоптерис Норина (Alethopteris norinii). Семязачаток, сидящий на листе папоротнико вого типа; В — калиматотека Хёнингхауса (Calymmatotheca hoeninghausii), строение семязачатка

с семенными папоротниками и, возможно, пред |

Плодолистик покрытосеменных, считает он, — |

|

|||||||

ставляли собой одну из ветвей этой примитивной |

это орган сложной природы: стенки плодолисти |

|

|||||||

группы. Одним из веских доводов в пользу этой |

ка образованы двумя сросшимися купулами, ме |

|

|||||||

гипотезы является так называемый внешний ин- |

жду которыми заметны следы осевой ткани, пла |

|

|||||||

тегумент семязачатков, который, по мнению ряда |

центы же — верхушки фертильных ветвей. Была |

V |

|||||||

ботаников, скорее всего произошел из купулы. |

обоснована кейтониевая теория происхождения |

||||||||

Со времени открытия птеридоспермов и до |

покрытосеменных, которая, однако, серьезно кри |

|

|||||||

настоящего времени идет дискуссия о природе |

тиковалась и отвергалась морфологами того вре |

|

|||||||

плодолистика цветковых растении. |

|

мени. Купулярная модель плодолистика вновь |

|

||||||

Морфологи декандолевской школы |

прототи |

стала предметом обсуждения в связи с более де |

|

||||||

пом плодолистика считают спорофилл папорот |

тальным |

изучением |

птеридоспермов |

в работах |

|

||||

ника с сорусами, от индузиев которых произошли |

А. Ланга (1966, 1968), В. А. Красилова (1968), |

|

|||||||

покровы семени; тычинки и плодолистики в та |

описавшего новую группу мезозойских голосе |

|

|||||||

ком случае — спорофиллы. Теория происхождения |

менных — чекановскиевых, и в связи с морфоло |

|

|||||||

цветковых от папоротников продержалась до се |

гической ревизией современных цветковых (А. |

|

|||||||

редины нынешнего века (А. Имс, 1964). Однако |

Мёузе, 1965; Р. Хил, 1981). Начиная с серии пуб |

|

|||||||

изучение |

птеридоспермов |

постепенно |

склонило |

ликаций Р. Кидстона и У. Ланга (1917—1921), |

|

||||

чашу весов в пользу примитивных голосеменных |

описавших древнейшие безлистные |

сосудистые |

|

||||||

в качестве предков (А. Л. Тахтаджян, 1970). Их |

растения — риниофиты, фолиарная теория про |

|

|||||||

малоизмененные |

листья, |

несущие семяпочки, |

исхождения цветка (а следовательно, и цветковых |

|

|||||

безусловно, более подходящая основа для форми |

растений) начала сдавать свои позиции, отступая |

|

|||||||

рования плодолистика, чем спорофилл папорот |

перед появившейся теломной теорией. |

|

|

||||||

ника. Правда, птеридоспермы — весьма гетеро |

Теломная теория возражает против основных |

|

|||||||

генная и неясно очерченная группа, появившаяся |

понятий классической морфологии о природе |

|

|||||||

и достигшая расцвета в палеозое, за сотни лет до |

частей цветка как метаморфизированных листьев. |

|

|||||||

цветковых, так что, по словам В. А. Красилова |

Возражения настолько значительны, что говорят |

|

|||||||

(1989), «в промежутке оставалось сколько угодно |

даже о новой классической морфологии. |

|

|||||||

времени для всех мыслимых морфологических |

Теломная теория, разработанная немецким бо |

|

|||||||

преобразований». |

|

|

|

таником В. Циммерманом (1930, 1965), рассмат |

|

||||

В 1925 г. Г. Томас опубликовал детальное |

ривает не только все вегетативные органы, но и |

|

|||||||

описание вымершего порядка кейтониевых (Сау- |

части цветка как производные теломов риниофи- |

|

|||||||

toniaceae) из класса семенных папоротников, |

тов/чВ процессе эволюции теломы срастаются в |

|

|||||||

представлявшего, по его мнению, боковую ветвь |

синтеломы, стерильные и фертильные. В даль |

|

|||||||

эволюции предковой группы цветковых. Г. Томас |

нейшем |

стерильные синтеломы дифференциру |

|

||||||

выдвинул |

морфологическую гипотезу |

развития |

ются на листья и оси побега, а фертильные дают |

|

|||||

плодолистика на |

основе |

купул кейтониевых. |

начало спорофиллам. |

Формирование |

побега и |

|

|||

355

Ч

цветка шло параллельно, основные части цвет ка — тычинки и пестики — возникли из споро носных теломов и эволюционировали независимо от вегетативных листьев.

Поскольку первичные растения не имели ли стьев, то казалось логичным принять в качестве элементарной структурной единицы голый побег, а не лист. Как листовые, так и осевые органы, вегетативные и генеративные, развились из не дифференцированной системы теломов, т. е. имеют теломное происхождение. ч

Взгляды сторонников теломной теории на природу цветка вполне согласуются со стробилярной теорией. Подчеркивается, что еще у пред ков голосеменных, т. е. у папоротниковидных, уже сформированы листовые органы — вегета тивные листья и спорофиллы, подвергающиеся в процессе эволюции (у голо- и покрытосеменных) трансформации. Предполагаемый путь формиро вания спорофилла папоротников показан на рис. 320.

Рис. 320. Схема возникновения спорофилла папоротника из телома типа ринии (1—3); а — спорангий

Вотечественной ботанике к убежденным сто ронникам теломной теории относится Л. М. Кречетович. Однако, по его мнению и мнению неко торых других «теломистов», тычинки и плодоли стики возникли в результате редукции и сра стания из дихотомически ветвящихся осей с ко нечными спорангиями, т. е. непосредственно из системы ветвления псилофитовых предков. С этой точки зрения, тычинки цветковых являются непосредственным производным спорангиеносной системы риниофитов и никогда не имели филломного облика. Основное доказательство этих авторов — морфология тычинок мальвовых, некоторых молочайных, высокоспециализиро ванных, часто вторично ветвящихся.

Взащиту изложенных взглядов выдвигаются также следующие положения: 1) в пазухе тычин ки никогда не закладываются почки, как это мог ло бы наблюдаться, если бы тычинка была листо вым органом; 2) проводящая система тычинки ветвится дважды во взаимно перпендикулярных плоскостях, а не в одной плоскости; 3) тычинка имеет, как и риниофиты, протостелу.

Висторическом плане теломную теорию мож но соотнести с концепцией независимого проис хождения органов, поскольку теломы в их реаль ном воплощении как конечные веточки вильча тых побегов (синтелом) существовали лишь у риниофитов.

Помимо решения спорного вопроса о проис хождении и эволюции всей группы цветко вых растений, постоянно дискутируется пробле ма плодолистика (карпелла, карпель, пестик). В начале 40-х годов была разработана на примере сем. винтеровых (Winteraceae) из порядка магно лиевых (Magnoliaceae) модель кондупликатного плодолистика. Так, у Тасмании, буббии плодоли стики не дифференцированы на завязь, столбик, рыльце, снабжены ножкой или сидячие. Плодо листик представляет собой сложенную вдоль средней жилки (кондупликатную) пластинку, края которой ко времени опыления не сросшие ся, а только сближены (рис. 321). Края плодоли стика усажены с обеих сторон сосочковидными волосками, улавливающими пыльцу (см. также плодолистик рода дегенерия). Кондупликатный тип примитивного, не вполне замкнутого пло долистика противопоставлялся классическому ин валютному типу (свернутый лист), хотя и тот,

Рис. 321. Кондупликатный плодолистик Тасмании (Tasmania sp.):

1 — вид сбоку, 2 — вид со стороны шва; 3 — продольный разрез

и другой являются вариантами филломной модели.

Появление теломной теории выдвинуло ряд других интерпретаций гинецея: появились поли морфная (комбинированная), пельтатная и другие версии плодолистика. Они интересны с той точ ки зрения, что показали принципиальную воз можность строения гинецея с помощью разнооб разных структурных единиц, таких, например, как «плотная» карпелла, которая в ходе морфоло гических преобразований может оказаться внутри полой карпеллы, и т. д.

В 50-е годы нашего века были открыты репро дуктивные органы глоссоптерид (порядка глоссоптерисовых — Glossopteridales) из семенных папоротников, которые послужили прототипом гонофима — основной структурной единицы ги нецея по теории Р. Мельвилла (1960, 1963). Рабо ты этого английского ботаника предлагают новый оригинальный взгляд на цветок покрытосемен ных. Согласно теории Р. Мельвилла, цветок яв ляется гонофиллом или собранием нескольких гонофиллов. Гонофилл состоит из листовидной брактеи (стегофилла) и фертильного побега (гоноклада), дихотомически ветвящегося.

Глоссоптериды имели мужские гонофиллы -

андрофиллы, женские — гинофшшы, обоеполые — андрогинофиллы и стерильные — тегофимы. За вязь плодолистика возникает в результате ассо-

356

циации ветвей, несущих семязачатки, с тегофиллами. Для определения в цветке различного типа гонофиллов Р. Мельвилл использовал детальное исследование сосудистой системы (ход пучков и связи между ними). С этой целью он применил метод целых просветленных препаратов гинецея, а не традиционных объемных реконструкций по серийным срезам. Согласно этой теории, цветок крестоцветного, например, представляет комби нацию двух андрогинофиллов, двух андрофиллов и четырех тегофиллов (рис. 322, 1). Мужской цветок орешника — результат срастания трех ан дрофиллов и т. д.

Рис. 322. Схемы, иллюстрирующие гипотезу гонофилла (по Мелвиллу, 1963)

/ — диаграмма цветка крестоцветного согласно гипотезе гонофилла: 2, 3 — формирование первичного гонофилла

Филогенетически в качестве исходной формы для гонофиллов предполагается дихотомическая система с конечными спорангиями типа риниофитов, из которой далее формируется так назы ваемый первичный гонофилл, включающий и осевые, и листовые образования (рис. 322, 2, 3). Далее Р. Мельвилл намечает эволюцию андроцея и гинецея у цветковых и родственные отношения семейств исходя из отношений их гонофиллов. При этом многоплодниковые с их большим чис лом органов цветка, несомненно, обладают наи более сложными комбинациями гонофиллов и должны рассматриваться как развитая группа, а цветки ивы, орешника, крушины — как очень простые.

Позднее под некоторым влиянием Р. Мельвилла разработал свою теорию антокорма гол ландский фитоморфолог А. Мёузе (1965, 1972).

Антокорм — это многократно ветвящийся ре продуктивный побег, несущий брактеатные гоноклады, который целиком трансформируется в «настоящий» цветок (голоантокормоид), или же его боковые гоноклады превращаются в антоиды (брактеатный единичный репродуктивный орган). Примитивная карпелла, по А. Мёузе, представля ет собой слегка модифицированную купулу мезо зойских голосеменных, тогда как более сложные

типы гинецеев могли формироваться путем сра стания гонокладов с брактеями, с осью или меж ду собой.

Из более поздних исследований нельзя не от метить работы отечественного палеоботаника В. А. Красилова, обобщившего материалы изуче ния ископаемой флоры. В. А. Красилов стоит на позициях неклассической морфологии (фитоморфологии), являясь приверженцем работ Р. Мельвилла, А. Мёузе. Это направление морфологов предлагает нетрадиционную, довольно сложную терминологию, которая пока не нашла достаточ ного признания.

На основании многолетних исследований раннемеловых и нижнемеловых отложений При морья, мезозойской флоры р. Бурей, Цагаянской флоры Амурской области, меловой флоры Саха лина, Малой Курильской гряды, В. А. Красилов открыл и описал новую группу мезозойских голо семенных — Chekanowskiales, предложил свой подход к решению проблемы происхождения и эволюции цветковых растений (антофитов).

Концепции Р. Мельвилла, А. Мёузе, В. А Кра силова, в русле так называемой «новой морфоло гии», представляют, по мнению ряда авторов (Н. Н. Капранова, 1987), варианты псевдантовой теории, основательно критикуются в зарубежной и отечественной литературе. Однако считается, что теория «антокорма» А. Мёузе содержит ра циональное зерно и некоторые ее идеи инте ресны.

В настоящее время взгляды на происхождение цветковых весьма различны. Часто они, как и изложенные выше гипотезы, отражают односто ронние представления, выражающие крайние взгляды авторов, и не могут объяснить отдельные факты палеоботанических открытий.

Однако огромную массу научных данных, сравнительных исследований, гипотез и догадок условно можно свести к двум крайним направле ниям — традиционной, современной морфологии (неоклассической) и фитоморфологии.

Наиболее полно взгляды первого направления обобщены в трудах А. Л. Тахтаджяна и многотом ном издании «Жизнь растений» (1974—1982) под его редакцией. По мнению современных система тиков этого направления, цветковые растения произошли от одного общего корня (монофилетическое происхождение), вопрос о предках цвет ковых все еще дискуссионный. Наиболее вероят ной областью формирования и первичным цен тром расселения цветковых является территория юго-восточной части материка Лавразия, которая соответствовала юго-восточной части Китая, по луостровам Индокитай и Малакка, Филиппин ским островам и части Больших Зондских остро вов. Ни одно из нынерастущих цветковых не об ладает всеми примитивными признаками. Одна ко, суммируя все наиболее архаические призна ки, рассеянные среди наиболее примитивных се мейств (магнолиевые, винтеровые, дегенериевые), можно с определенной степенью вероятности воссоздать некоторые черты ранних цветковых растений. Очевидно, это были древесные расте ния, небольшие деревья или кустарники. Такие

357

жизненные формы наиболее вероятны в условиях экологического стресса, который, согласно со временной гипотезе, обусловил появление цвет ковых. Ксилема была лишена сосудов. Листья были вечнозеленые (как почти у всех голосемен ных), очередные — более или менее ксероморфные, с перистым жилкованием и парацитными устьицами. Цветки ранних цветковых, возможно, были в примитивных верхоцветных соцветиях, обоеполые, с умеренно удлиненным цветоложем, на котором в спиральном порядке располагались чашелистики, тычинки и плодолистики. Перво начально цветки были лишены лепестков, кото рые возникли позднее, главным образом из ты чинок. Цветки опылялись насекомыми, скорее всего жуками. Пыльцевые зерна имели однобороздную структуру, гладкую экзину. Семена с сильно развитым слоем из живых паренхимных клеток, распространялись птицами. Плоды пред ставляли собой многолистовку. Если бы этот во ображаемый первичный тип цветкового растения сохранился или был найден в ископаемом со стоянии, то ботаники отнесли бы его скорее все го к порядку магнолиевых.

Данные фитоморфологии, обобщенные в книге В. А. Красилова (1989), не дают такой стройной гипотезы о происхождении и строении ранних цветковых, но приводят серьезные возражения и новые воззрения на многие аспекты проблемы, основанные на конкретных научных доказатель ствах. Прежде всего указывается на недостовер ность монофилетической природы антофитов (цветковые, термин фитоморфологии, греч. anthos — цветок и phyton — растение), так как их система тическое единство преувеличено за счет ложных гомологии и недостоверных семофилетических связей (семофилия — эволюция органа или свой ства). Сведение всего многообразия антофитов к одному архетипу основано на поверхностных аналогиях и не подтверждается ни современной сравнительной морфологией, ни данными карио логии и биохимии. Так, утверждает В. А. Красилов, ни один из архетипических признаков (гистологическое деление апекса на корпус и ту нику, сосуды, клетки-спутники ситовидных эле ментов, многопорядковое сетчатое жилкование, циклический исходно моноклинный цветок, карпеллятная завязь, двойное оплодотворение и т. д.) не свойствен всем без исключения антофитам, что может свидетельствовать об отсутствии этих признаков у предка (предков) и их параллельном развитии в разных эволюционных линиях. Срав нение антофитов с другими семенными расте ниями показывает, что прототипические состоя ния признаков могут быть найдены за пределами класса, и притом в разных неантофильных (не цветковых) группах. В качестве примера приво дятся такие признаки, как сосуды, ангиоспермия, ядерный зародышевый мешок, двойное оплодо творение, которые наблюдаются в других группах семенных растений.

Ботаники нового морфологического течения считают, что «проклятая тайна» происхождения цветковых искусственно усугубляется преувели чением морфологического единства антофитов и

их обособленного положения в системе высших растений (в частности, возведением их в ранг ти па), необоснованным общим зачислением антофитнъгх признаков других групп (сосудов у Gnetum, двойного оплодотворения у Ephedra и Cephalotaxus в отделе голосеменных) в разряд ложных гомологии. Сравнительный анализ морфо логического строя антофитов, сделанный В. А Красиловым на основании экспериментальных данных многих отечественных и зарубежных ботаников и палеоботаников, позволил ему дать нетрадицион ную оценку строения и эволюции вегетативной и репродуктивной сферы. «Названия «покрытосе менные» и «цветковые»,— пишет В. А. Красилов,— обычно считают синонимичными, подра зумевая, что растения, семяпочки которых укры ты в пестике, должны быть наделены также и цветком. Если пестику не сопутствуют никакие другие цветочные органы, то предполагается, что они утрачены. Таков типологический образ мыс лей, привитый классической морфологией. От правной точкой служит «типичное» цветковое (покрытосеменное) растение с сосудами, сито видными трубками, многопорядковым сетчатым жилкованием листьев, обоеполым дихламидным цветком, восьмиядерным зародышевым мешком, двойным оплодотворением. Морфологическое исследование, в сущности, сводится к тому, что бы распознать этот архетип за всеми вторичными изменениями, которые он претерпел в каждом конкретном случае. Если сравнить его с «типичным» голосеменным растением, то неиз бежно разверзнется морфологическая пропасть, на дне которой «проклятая тайна». Более перс пективный путь, по-видимому, заключается в том, чтобы, отказавшись от мысли, будто от правная точка нам известна заранее — ведь мы ее только ищем, — сопоставить все многообра зие цветковых со всем многообразием голосе менных».

Фитоморфологи считают, что почти не суще ствует признаков, которые были бы свойственны только антофитам и не встречались хотя бы в ви доизмененной форме у голосеменных. Причем

ангиоспермные и проангиоспермные признаки (ангиоспермы —растения, характеризующиеся ангиоспермией, т. е. развитием семяпочек внутри орга нов, имеющих приспособления для восприятия, селекции и проращивания пыльцы; в случае не полного развития ангиоспермии — проангиоспермы; термины новой морфологии), а также эволюционные тенденции, ведущие к ангиоспер мии, цветку; характерные для антофитов призна ки вегетативных органов, появились в различных группах голосеменных, что указывает на широкое распространение эволюционного параллелизма и возможность выхода на проангиоспермный уро вень нескольких эволюционных линий. Открытие большого числа таксонов с промежуточными признаками среди современных и ископаемых растений делают границу между антофитами и голосеменными довольно размытой.

Несмотря на значительный прогресс фито морфологии, в систематике антофитов пока со храняются традиционные установки, попытки

358

пересмотреть которые предпринимают лишь не многие исследователи (В. Н. Тихомиров, 1972, 1986; А. П. Хохряков, 1975).

Так, В. Н. Тихомиров считает, что в названиях «Angiospermae», «Anthophyta» отражается единст венный внешний признак покрытосеменных — наличие цветка и замкнутой завязи. Между тем покрытосеменные как монофилетический по происхождению таксон характеризуются совокуп ностью принципиальных особенностей жизнен ного цикла, которые могли возникнуть еще до образования цветка. Происхождение цветка и происхождение цветковых растений — проблемы совершенно разные. Объяснить наблюдаемый у современных таксонов полиморфизм цветка не возможно ни с позиций стробилярной теории Н. Арбер и Д. Паркина, ни исходя из классиче ских вариантов псевдантовой теории в духе Р. Веттштейна и Г. Карстена. Цветок как морфо логическая структура мог сформироваться разны ми путями в пределах общей для всех современ ных цветковых растений группы Palaeoangiospermae. Единой общей модели цветка, исходной для всех Antophyta, не существовало.

Новую гипотезу в отношении морфологии предков покрытосеменных растений высказали американские ботаники Т. Д. Виншип, X. Лео (1990). Они считают, что это были мелкие, кор невищные лианоподобные многолетние травы. Гипотеза основана на структурном и филогенети ческом анализе 14 семейств и расчете неэквива лентности их поляризованных и неполяризованных морфологических признаков.

Предпринимаются попытки решить проблему с помощью современных технических средств. Так, П. Крейн (1989) и другие авторы излагают результаты анализа последовательностей одного из ферментов у 9 видов покрытосеменных. Осно вываясь на предположении о примерно постоян ной скорости замены нуклеотидов, авторы при шли к выводу, что покрытосеменные разделились на однодольные и двудольные еще в карбоне, а в перме произошло расщепление двудольных на основные подклассы. П. Крейн и другие отмеча ют, что, согласно данным кладистического анали за, покрытосеменные связаны с Bennettitales и с Gnetales, что допускает существование покрыто семенных уже в триасе.

Проведенный анализ последовательностей ДНК, хлоропластов и ядра подтверждает предпо ложение о более раннем возникновении покры тосеменных.

Таким образом, проблема происхождения цветковых растений все еще не вышла за рамки более или менее правдоподобных гипотез, она находится в стадии острых дискуссий, поисков и пока еще не решена. В настоящем учебном посо бии авторы придерживались взглядов традицион ной морфологии, наиболее признанных и утвер дившихся в отечественной ботанике (это отно сится и к терминологии, и к морфоструктуре, и к эволюционным аспектам), излагая в то же время в отдельных разделах дискуссионные вопросы в целях более полного представления о состоянии и проблемах ботанической науки.

ЭВОЛЮЦИОННАЯ МОРФОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ

Те направления морфологической эволюции растений, которые свойственны высшим расте ниям как результат адаптации к разнообразным условиям суши, несомненно, характерны для цветковых растений. Многие особенности морфоструктуры именно в этой группе проявились наиболее ярко, нашли свое эволюционное завер шение. Эволюция цветковых с самого начала происходила путем широкой адаптивной радиа ции и шла очень быстрыми темпами, что объяс няется как экологическими, так и генетическими, цитогенетическими факторами (в частности, большой ролью хромосомных перестроек и полиплоидизации). В результате уже к середине мело вого периода цветковые достигли очень большого разнообразия форм и оказались приспособлены к самым различным экологическим условиям, к возрастающему разнообразию экологических ниш (табл. 3).

Табл. 3. Последовательность развития растительного царства

в различные геологические эры

Эра, ее продолжи |

Период |

|

Этапы развили растительного |

||||||

тельность, млн лет |

|

|

|

|

|

мира |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Кайназойская, |

Четвертичный |

Растительный мир близок |

|||||||

87 |

|

к |

современному, |

господ |

|||||

|

|

ство |

современных видов |

||||||

|

|

покрытосеменных. Появ |

|||||||

|

|

ление человека |

|

|

|||||

|

Третичный |

Расцвет |

|

флоры |

покрыто |

||||

|

|

семенных |

|

|

|

||||

Мезозойская, |

Меловой |

Бурное |

развитие |

покры |

|||||

170 |

|

тосеменных, вымирание |

|||||||

|

|

беннеттитовых, |

сокраще |

||||||

|

|

ние голосеменных |

|

||||||

|

Юрский |

Расцвет |

|

|

голосеменных |

||||

|

|

(саговниковые, гинкговые |

|||||||

|

|

и |

др.) |

и |

папоротников. |

||||

|

|

Появление |

покрытосе |

||||||

|

|

менных |

|

|

|

|

|

||

|

Триасовый |

Развитие |

флоры |

голосе |

|||||

|

|

менных, |

появление бен |

||||||

|

|

неттитовых |

|

|

|||||

Палеозойская, |

Пермский |

Появление |

голосеменных |

||||||

около 350 |

|

и |

вымирание |

семенных |

|||||

|

|

папоротников |

|

|

|||||

|

Каменно |

Расцвет плауновых и па |

|||||||

|

угольный |

поротниковидных, |

появ |

||||||

|

|

ление мхов |

|

|

|

||||

|

Девонский |

Развитие |

|

псилофитов, |

|||||

|

|

первичных |

папоротнико |

||||||

|

|

видных и грибов |

|

|

|||||

|

Силурийский |

Следы |

наземной |

жизни. |

|||||

|

|

Первые |

|

наземные расте- |

|||||

|

|

ния-псилофиты. |

|

Господ |

|||||

|

|

ство |

бактерий и |

водорос |

|||||

|

|

лей |

|

|

|

|

|

|

|

|

Кембрийский |

Распространение |

|

водо |

|||||

|

|

рослей и бактерий |

|

||||||

Протерозойская, |

|

Появления |

водорослей и |

||||||

2000 |

|

бактерий' |

|

|

|

||||

Архейская |

|

Возникновение жизни на |

|||||||

|

|

Земле |

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

К этому времени уже возникли все основные систематические группы цветковых растений. Начиная с середины мелового периода цветковые

359

заняли господствующее положение во флоре |

ня, а также более широко, как повторяемость |

Земли. |

структур вдоль органа (например, метамеры побе |

Изучение морфологических направлений раз |

га, которые можно считать проявлением его про |

вития цветковых растений (а часто и всех низших |

дольной симметрии). |

и высших растений) создало особое научное на |

В зависимости от того, сколько плоскостей |

правление ботаники — эволюционную морфологию, симметрии можно провести через растение или

изучающую проблемы приспособления растений |

его часть, различают типы симметрии. Они на |

|||

к наземной жизни, закономерности эволюцион |

блюдаются и у вегетативных, и у генеративных |

|||

ного преобразования |

морфологических структур |

органов. Осевые органы (стебли, корни), через |

||

на разных уровнях организации (клеточном, тка |

которые можно провести три или более плоско |

|||

невом, организменном и т. д.). |

|

|

стей симметрии, имеют радиальную (или полисим |

|

Морфологические |

структуры |

у |

организмов |

метрическую) структуру (чаще всего в форме ци |

разных таксонов, обусловленные характером и |

линдра); цветки с радиальной симметрией назы |

|||

направлением эволюционных |

преобразований |

вают актиноморфными. |

||

конкретных признаков, дают возможность соста |

Через ось некоторых растений или их частей |

|||

вить мордЬогенетические ряды. Анализируя общее |

можно провести только две плоскости симмет |

|||

направление эволюции органов растений — фо- |

рии. В таком случае говорят о билатеральной |

|||

тотрофов, нельзя было не заметить, что морфоге- |

(двусторонней) симметрии. Это лентовидные |

|||

нетические ряды не всегда совпадают с филогене |

слоевища многих водорослей, плоские стебли |

|||

зом конкретных таксонов. Морфологическая эво |

кактусов опунций, мечевидные листья касатика, |

|||

люция протекала сложно, шла во многих на |

зародыш двудольных растений. |

|||

правлениях, имеющих свои особенности. |

Если через ось растения или какую-нибудь |

|||

В своих исследованиях эволюционная ботани |

его часть можно провести лишь одну плоскость |

|||

ка использует: 1) данные палеоботаники; 2) срав |

симметрии, строение называют моносимметриче |

|||

нительный анализ |

нынеживущих |

организмов; |

ским. Чаще всего такой тип симметрии наблюда |

|

3) изучение онтогенетического развития организ |

ется при дорсовентральном строении, когда раз |

|||

мов. |

|

|

|

личают дорсальную (спинную) и вентральную |

Палеоботаника, к сожалению, пока не обна |

(брюшную) стороны. Таковы листья многих рас |

|||

ружила (и вряд ли найдет) остатки всех видов |

тений, у которых верхняя и нижняя стороны от |

|||

растений, заселявших Землю в течение сотен |

личаются по ряду внешних и внутренних призна |

|||

миллионов лет. Поэтому «древо эволюции расте |

ков. Моносимметричны также побеги с плагио- |

|||

ний» на самом деле не стройное дерево, где ука |

тропным ростом, тогда как ортотропные побеги |

|||

заны все предки и потомки, а груда ветвей со |

чаще всего обладают радиальной симметрией. Мо |

|||

многими неизвестными промежуточными таксо |

носимметричные венчики многих цветков (аню |

|||

нами, и составить полную и достоверную эволю |

тины глазки, львиный зев, шалфей, горох, бобы и |

|||

цию отдельных органов и различных системати |

т. д.) называют обычно зигоморфными. Моносим |

|||

ческих групп по отрывочным данным палеобота |

метрическими могут быть зародыши однодольных |

|||

ники невозможно. |

|

|

|

растений. |

Сравнительное изучение нынеживущих расте |

Довольно редко у высших растений встречает |

|||

ний дает возможность лишь косвенно воссоздать |

ся асимметричное строение, когда через растение |

|||

их эволюцию, поскольку исходные формы, дав |

или его часть нельзя провести ни одной плоско |

|||

шие начало современным видам, вымерли, а из |

сти симметрии. Таковы, например, неравнобокие |

|||

нынеживущих видов ни один не сохранил полно |

листья вязов, некоторых бегоний, цветки канны, |

|||

стью все черты своих предков. |

|

|

валерианы и др. |

|

Не останавливаясь детально на всех направле |

Между всеми указанными типами бывают пе |

|||

ниях исследований эволюционной |

морфологии |

реходные формы. Один и тот же орган может |

||

(это задача специальных курсов), кратко рассмот |

быть по-разному симметричен; например, стебли |

|||

рим те из них (дополнительно к вышеизложен |

злаков с двурядно расположенными листьями по |

|||

ным), которые связаны в основном с изучением |

внутренней структуре полисимметричны, а по |

|||

цветковых растений. |

|

|

|

расположению листьев билатеральные. |

Симметрия (соразмерность). Это пропорцио |

Гетеробатмия. Редукция. Атавизм. У каждого |

|||

нальность в расположении одинаковых предметов |

вида растений наряду с признаками примитив |

|||

в группе или одинаковых частей в предмете, оп |

ными (архаичными) можно найти признаки про |

|||

ределяемая одной или несколькими воображае |

грессивные, далеко уклонившиеся от предковых, |

|||

мыми зеркальными плоскостями (плоскости сим |

т. е. эволюционно продвинутые. Явление, когда у |

|||

метрии), так что симметрично расположенные |

одного вида сочетаются признаки примитивные и |

|||

предметы или их части относятся друг к другу, |

продвинутые, относится к так называемой моза |

|||

как предмету своему изображению в зеркале. У |

ичной эволюции. В 1954 г. А. Л. Тахтаджян ввел |

|||

растений симметрия проявляется в закономерно |

термин гетеробатмия (греч. heteros — иной, дру |

|||

стях расположения боковых (по отношению к |

гой и bathmos — степень, ступень), т. е. неодина |

|||

оси) частей; она видна как во внутреннем, так и |

ковый уровень развития и специализации раз |

|||

во внешнем строении органов. Явление симмет |

личных органов, достигнутый в развитии разных |

|||

рии можно понимать, например, как симметрич |

частей растительного организма в процессе эво |

|||

ное расположение листьев относительно стебля, |

люции. Органы и части растения функционально |

|||

боковых корней — относительно основного кор |

связаны между собой в различной степени. Меж- |

|||

360

ду признаками стебля и листьев наблюдается тес ная связь (корреляция), так как побег эволюцио нирует как единое целое. Приспособительная эволюция цветка или плода может идти незави симо от эволюции вегетативных частей, даже ти пы эволюции этих органов могут быть неодина ковы. В результате у одного органа сохраняются черты примитивной структуры, тогда как у друго го — высокой специализации.

Впроцессе эволюции растений параллельно с усложнением и дифференциацией одних структур идет упрощение других. Причина упрощения кон кретной структуры не всегда может быть выясне на совершенно бесспорно. Редукция (лат. reductio — возвращение, отодвигание назад) многих структур связана с потерей тех функций, которые они ра нее выполняли. Редуцированы, например, листья

умногих паразитных и сапрофитных семенных растений (заразиха, подъельник, гнездовка), пре вратившиеся в маленькие желтоватые или буро ватые чешуйки; редуцирован главный корень у многих однодольных. В течение длительного фи логенеза вида или группы видов органы претер пели обратное развитие, из хорошо развитых и сложноструктурных стали недоразвитыми, недиф ференцированными, потерявшими свои функции.

Врезультате упрощения орган может стать ру диментом (лат. mdimentum — зачаток, начальная ступень), потерявшим свое значение. Например,

вцветках некоторых растений рудиментарные тычинки имеют вид бесплодных стаминодиев. У многих растений наблюдается полная утрата, или абортирование (лат. abortivus — выброшенный, недоношенный), того или иного органа, что мож но установить сравнением с другими близкими видами. Например, у норичниковых можно про следить редукцию и абортирование тычинок от 5 до 2, у злаков — от 6 до 1, у крестоцветных абор тированы кроющие листья в соцветиях и т. д.

Во многих случаях упрощение можно объяс нить своеобразной «экономией строительного материала», т. е. переходом к таким структурам, которые формируются с меньшими количествен ными и энергетическими затратами, но в полной мере выполняют свои функции. Так, во многих эволюционных линиях цветковых растений несо мненно доказано сокращение числа частей цветка при одновременном повышении гарантии опыле ния и образования семян.

Вторичное упрощение невзрачных цветков злаков и осок связано с переходом от насекомоопыления к ветроопылению.

Во многих случаях трудно установить, имеем ли мы первично простое, примитивное строение или вторично упрощенное, редуцированное. По этому сложность строения и высота эволюцион ного развития не всегда совпадают, особенно у высших растений. Видимая простота строения не всегда означает архаичную примитивность. На оборот, она часто возникает в результате вторич ного упрощения, поднимающего организм на более высокую ступень адаптации.

Сильное упрощение целых систем тканей и органов иногда бывает связано с морфофизиологическим регрессом (общей дегенерацией) в резуль

тате перехода, например, к паразитизму или к жизни в воде. У паразитов редуцируются корни, зеленые листья, у цветковых растений, погружен ных в воду, упрощенное строение внутренних тканей.

Иногда у растений появляются признаки, не свойственные данному виду, но имевшиеся у его отдаленных предков. Такое явление носит назва ние атавизма (лат. atavus — предок). Например, в нормально однополом цветке появляется орган другого пола, в цветке, имеющем нормально 5 тычинок (например, у первоцветов), развиваются 10 тычинок, свойственных предкам данных рас тений. Явление атавизма у отдельных видов рас тений — частный пример так называемого биоге нетического закона (Ф. Мюллер, 1864; Э. Геккель, 1866; Б. М. Козо-Полянский, 1937). Он заключа ется в том, что во время онтогенетического раз вития происходит в сокращенном и более или менее измененном виде повторение филогенети ческого развития вида. Например, проростки многих видов растений имеют листья, не похо жие на листья взрослых организмов, но сходные с листьями других близких к ним видов и их пред полагаемых предков. Некоторые растения имеют плоские листовидные стебли, несущие функции листьев, а листья превращаются у них в чешуйки (Phyllocladus, Phyllanthus speciosus). В начальных стадиях развития у некоторых из них стебли бы вают цилиндрическими и несут более или менее нормальные типичные листья, что, несомненно, наблюдалось у их предков. Проростки папорот ников имеют протостелу, характерную для риниофитов. Начальная стадия развития многих неподвижных водорослей представляет подвиж ную зооспору в связи с происхождением их от подвижных, снабженных жгутиками предков. Примеры проявления биогенетического закона дает также изучение полового размножения выс ших споровых и голосеменных растений.

В связи с этим морфологическая эволюция может быть выяснена особенно полно, если изу чаются не только взрослые, вполне сформиро ванные структуры в их законченном, дефинитив ном (лат. defenitivus — окончательный) состоянии, но и те возрастные изменения, которые претерпе вают структуры в онтогенезе растения.

Метаморфоз. Гомологии. Аналогии. Эти поня тия — одни из основных понятий эволюционной морфологии. Теория метаморфоза растений (греч. metamorphosis — превращение) была впервые раз работана И. В. Гёте. В работе Гёте «Опыт объяс нения метаморфозы растений» (1790) метаморфоз трактуется как постепенное закономерное изме нение форм листьев от семядолей до прицветни ков и далее до частей цветка в ходе развития од ного побега от прорастания до образования орга нов полового размножения. При этом один и тот же боковой орган — «лист» в широком смысле слова («филлом» по более поздней терминоло гии) — принимает разные облики, метаморфизируется. Таким образом, по теории Гёте, метамор фоз — это проявление всех потенциальных воз можностей морфогенеза листа в ходе индивиду ального развития растения, и все видоизменения

24 Зак. 1851 |

361 |