Лабы / Кутонов_5А93_лб5

.docx

Министерство науки и высшего образования Российской федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» |

Инженерная школа энергетики

Направление 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника»

Отделение Электроэнергетики и электротехники

Отчет по лабораторной работе №5

«Электрические разряды на поверхности твердого диэлектрика»

Выполнили:

Студенты группы 5А93 ______________ Белокуров Д.В.

(дата, подпись) Комбатуров Т.Н.

Кутонов В.С.

Руденок В.А.

Селяев А.В.

Проверил преподаватель: _____________ Шолохова И.И.

(дата, подпись)

Томск — 2022

Цель работы: экспериментальное изучение разряда по поверхности твердого диэлектрика в зависимости от конфигурации электрического поля, расстояния между электродами и толщины диэлектрика.

Теоретические сведения:

Необходимость изучения разрядов по поверхности твердого диэлектрика в воздухе связана с тем, что они в значительной мере обусловливают разрядные характеристики внешней изоляции. Напряжение разряда вдоль поверхности твердых диэлектриков в воздухе всегда ниже разрядного напряжения воздушного промежутка такой же длины и конфигурации электрического поля. Величина напряжения поверхностного разряда определяется длиной разрядного канала, конфигурацией электрического поля в промежутке, электрофизическими характеристиками и состоянием поверхности твердого диэлектрика, температурой, давлением и влажностью воздуха. Все многообразие электрических полей изоляционных конструкций с твердым диэлектриком может быть сведено к трем характерным случаям:

1.Равномерное поле (рис. 1). Поверхность раздела двух диэлектрических сред расположена вдоль силовых линий электрического поля.

2.Неоднородное поле с преобладанием тангенциальной составляющей напряженности поля во всех точках поверхности диэлектрика (рис. 2, а).

3.Неоднородное поле с преобладанием нормальной составляющей напряженности электрического поля (рис. 2, б).

Диэлектрик, помещенный в равномерное поле, нарушает его однородность, и разряд происходит всегда по поверхности диэлектрика, при напряжении более низком, чем в воздушном промежутке.

Значительную роль в снижении разрядных напряжений играет адсорбция диэлектриком влаги. Материалы, обладающие большой поверхностной гигроскопичностью (стекло, эбонит, оргстекло, бакелизированная бумага), дают большее снижение разрядных напряжений, чем малогигроскопичные материалы (парафин, винипласт). Под действием приложенного к электродам напряжения диссоциированные ионы, содержащиеся в адсорбированной диэлектриком влаге, перераспределяются по поверхности диэлектрика, искажая градиент потенциала вдоль его поверхности. В результате разрядное напряжение уменьшается. На импульсах поле в промежутке не успевает существенно исказиться из-за инерционности процесса перераспределения зарядов, поэтому разрядное напряжение снижается в меньшей мере. Кроме увлажнения поверхности диэлектрика, на величину разрядного напряжения существенное влияние оказывают воздушные прослойки между диэлектриком и электродами. В этих прослойках из-за отличия диэлектрических проницаемостей воздуха и твердого диэлектрика создается локальное увеличение напряженности поля и, возможно, возникновение ионизационных процессов.

Следовательно, в реальных изоляционных конструкциях твердый диэлектрик очень редко располагается в однородном поле. Чистота поверхности диэлектрика также является фактором, оказывающим влияние на разрядное напряжение. Наличие загрязнений снижает разрядное напряжение поверхностного разряда.

Неоднородное поле с преобладанием тангенциальной составляющей (рис.2, а) характерно для опорных изоляторов. Влияние гигроскопических свойств диэлектрика на величину разрядных напряжений в этом случае будет меньшим, так как искажения поля, обусловленные процессами на поверхности диэлектрика, лишь незначительно увеличивают и без того значительную неоднородность поля.

Конфигурация электрического поля с преобладанием нормальной составляющей напряженности (рис.2, б) характерна для конструкции проходного изолятора. Неоднородность поля в межэлектродном промежутке в этом случае выше, чем в рассмотренных ранее, и, следовательно, разрядные напряжения ниже.

Поверхностный разряд по мере увеличения приложенного напряжения проходит несколько стадий.

1. При относительно низких напряжениях на электродах возникает коронный разряд в виде полоски ровного неяркого свечения.

2. Увеличение напряжения приводит к расширению области коронированияи образованию на твердом диэлектрике многочисленных слабо светящихся каналов (стримеров), направленных к противоположному электроду. Характер разрядных процессов определяется величиной токов, текущих в разрядных каналах. При дальнейшем увеличении напряжения ток возрастает настолько, что становится возможной термическая ионизация в стримерных каналах. Эта форма стримерного разряда, называемая скользящим разрядом, характеризуется интенсивным свечением канала, резким уменьшением сопротивления канала и, следовательно, выносом потенциала в глубь промежутка.

3. Длина скользящих разрядов очень быстро увеличивается с повышением напряжения, и процесс завершается перекрытием промежутка между электродами.

Рисунок 1 - Систем электродов с равномерным полем.

Рисунок 2 - Система электродов с преобладающей тангенциальной (а) и

преобладающей нормальной (б) составляющей электрического поля.

Величина тока в любом разрядном канале в основном определяется емкостью канала по отношению к противоположному электроду.

Очевидно, что чем выше удельная поверхностная емкость С, тем больше ток, протекающий по каналу на зарядку этой емкости, поэтому выше проводимость стримерного канала и потенциал на его конце, тем быстрее растет длина скользящего разряда и ниже напряжение разряда по поверхности.

Для приближенного расчета напряжения поверхностного разрядаможно использовать следующие эмпирические выражения. Начальное напряжение возникновения скользящих разрядов описывается выражением:

Разрядное напряжение по поверхности твердого диэлектрика для плоского диэлектрика описывается выражением:

где e

– относительная диэлектрическая

проницаемость (для стекла е

= 6); –

диэлектрическая постоянная; d

– толщина диэлектрика, см., l

– длина

канала скользящего разряда, k –

коэффициент, определяемый опытным

путем и зависящий от состояния поверхности

диэлектрика, атмосферных условий и типа

электродной системы, вида диэлектрика.

Для электродной системы используемой

в данной лабораторной работе параметр

k принимаетсяравным 0,81 дляслучая

преобладаниянормальной составляющей

и 1,08 для случая преобладания тангенциальной

составляющей напряженности электрического

поля.

–

диэлектрическая постоянная; d

– толщина диэлектрика, см., l

– длина

канала скользящего разряда, k –

коэффициент, определяемый опытным

путем и зависящий от состояния поверхности

диэлектрика, атмосферных условий и типа

электродной системы, вида диэлектрика.

Для электродной системы используемой

в данной лабораторной работе параметр

k принимаетсяравным 0,81 дляслучая

преобладаниянормальной составляющей

и 1,08 для случая преобладания тангенциальной

составляющей напряженности электрического

поля.

Описание лабораторной установки:

Рисунок 3 - Принципиальная электрическая схема установки.

В состав экспериментальной установки входят такие элементы как:

РН – регулятор напряжения;

Т– высоковольтный трансформатор;

S1, S2 – выключатели;

Rзащ – защитное сопротивление;

Опытные данные:

Рисунок 4 – Опытные данные

Таблица №1- Полученные результаты измерений

|

№ п/п |

L, cм |

D, см |

Uкороны, кВ

|

Uск.р., кВ

|

Uперекрытия кВ

|

Uперекрытия расчет. кВ |

Тангенциальная составляющая |

1 |

2 |

1,2 |

22,6 |

25,5 |

28,3 |

56,62 |

2 |

4 |

1,2 |

31,1 |

39,6 |

45,3 |

65,04 |

|

3 |

6 |

1,2 |

45,3 |

53,7 |

56,6 |

70,53 |

|

4 |

8 |

1,2 |

56,6 |

62,2 |

73,5 |

74,71 |

|

5 |

2 |

0,8 |

19,8 |

25,5 |

28,3 |

47,18 |

|

6 |

4 |

0,8 |

33,9 |

36,8 |

39,6 |

54,19 |

|

7 |

6 |

0,8 |

42,4 |

48,1 |

53,7 |

58,77 |

|

8 |

8 |

0,8 |

56,6 |

62,2 |

67,9 |

62,25 |

|

9 |

2 |

0,4 |

31,1 |

36,8 |

39,6 |

34,54 |

|

10 |

4 |

0,4 |

50,9 |

53,7 |

56,6 |

39,67 |

|

11 |

6 |

0,4 |

59,4 |

62,2 |

65,1 |

43,02 |

|

12 |

8 |

0,4 |

62,2 |

67,9 |

76,4 |

45,57 |

|

Нормальная составляющая |

13 |

2 |

1,2 |

25,5 |

28,3 |

33,9 |

42,46 |

14 |

4 |

1,2 |

36,8 |

42,4 |

48,1 |

48,78 |

|

15 |

6 |

1,2 |

45,3 |

50,9 |

56,6 |

52,9 |

|

16 |

8 |

1,2 |

53,7 |

56,6 |

70,7 |

56,03 |

|

17 |

2 |

0,8 |

28,3 |

31,1 |

33,9 |

35,4 |

|

18 |

4 |

0,8 |

36,8 |

41 |

45,3 |

40,6 |

|

19 |

6 |

0,8 |

45,3 |

48,1 |

59,4 |

44,1 |

|

20 |

8 |

0,8 |

50,9 |

53,7 |

67,9 |

46,7 |

|

21 |

2 |

0,4 |

25,5 |

28,3 |

31,1 |

25,9 |

|

22 |

4 |

0,4 |

33,9 |

36,8 |

42,4 |

29,8 |

|

23 |

6 |

0,4 |

39,6 |

45,3 |

50,9 |

32,3 |

|

24 |

8 |

0,4 |

39,6 |

48,1 |

59,4 |

34,2 |

Найдём Uперекрытия расчетное по следующей формуле (для измерения №13):

где:

– относительная

диэлектрическая проницаемость (для

стекла

= 6);

– относительная

диэлектрическая проницаемость (для

стекла

= 6);

– диэлектрическая постоянная;

d – толщина диэлектрика, см.;

l – длина канала скользящего разряда, см.;

k =0.81 для нормальной составляющей напряженности электрического поля.

k =1.08 для тангенциальной составляющей напряженности электрического поля.

Рисунок 5 - Графики зависимостей Uк = f(l), Uперекр. = f(l), Uск.р. = f(l), при d = 1,2, в поле с преобладающей тангенциальной составляющей

Рисунок 6 - Графики зависимостей Uк = f(l), Uперекр. = f(l), Uск.р. = f(l), при d = 0,8, в поле с преобладающей тангенциальной составляющей

Рисунок 7 - Графики зависимостей Uк = f(l), Uперекр. = f(l), Uск.р. = f(l), при d = 0,4, в поле с преобладающей тангенциальной составляющей

Рисунок 8 - Графики зависимостей Uк = f(l), Uперекр. = f(l), Uск.р. = f(l), при d = 1,2, в поле с преобладающей нормальной составляющей

Рисунок 9 - Графики зависимостей Uк = f(l), Uперекр. = f(l), Uск.р. = f(l), при d = 0,8, в поле с преобладающей нормальной составляющей

Рисунок 10 - Графики зависимостей Uк = f(l), Uперекр. = f(l), Uск.р. = f(l), при d = 0,4, в поле с преобладающей нормальной составляющей

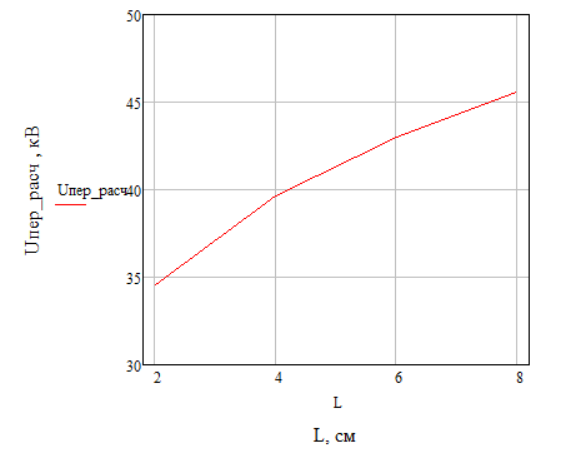

Рисунок 11 - Графики зависимостей Uперекр. расч. = f(l), при d = 1,2, в поле с преобладающей тангенциальной составляющей

Рисунок 12 - Графики зависимостей Uперекр. расч. = f(l), при d = 0,8, в поле с преобладающей тангенциальной составляющей

Рисунок 13 - Графики зависимостей Uперекр. расч. = f(l), при d = 0,4, в поле с преобладающей тангенциальной составляющей

Рисунок 14 - Графики зависимостей Uперекр. расч. = f(l), при d = 1,2, в поле с преобладающей нормальной составляющей

Рисунок 15 - Графики зависимостей Uперекр. расч. = f(l), при d = 0,8, в поле с преобладающей нормальной составляющей

Рисунок 16 - Графики зависимостей Uперекр. расч. = f(l), при d = 0,4, в поле с преобладающей нормальной составляющей

Вывод:

Из графиков следует, что при проведении всех опытов при увеличении расстояния между электродами происходит соответствующее нелинейное увеличение напряжения зажигания короны, напряжения скользящего разряда, напряжения перекрытия.

Напряжение перекрытия, короны и скользящего разряда значительно больше для неоднородного поля с преобладанием тангенциальной составляющей поля, по сравнению с нормальной составляющей поля. Это объясняется тем, что неоднородность электрического поля при нормальной составляющей выше, а напряжение возникновения короны ниже.

При увеличении толщины диэлектрика при малых межэлектродных расстояниях возрастает напряжение появления короны, напряжения скользящих разрядов и разрядное напряжение.

Также было проведено сравнение напряжения перекрытия опытного с расчетным. Погрешность обусловлена, во-первых, человеческим фактором, а, во-вторых, потому что при установке расстояния между электродами могли быть неточности.

Ответы на вопросы

1. С чем связано искажение электрического поля при помещении диэлектрика в равномерное поле?

Диэлектрик, помещенный в равномерное поле, нарушает его однородность, и разряд происходит всегда по поверхности диэлектрика при напряжении более низком, чем в воздушном промежутке.

2. Какое влияние оказывает неплотное прилегание электродов на разрядное напряжение вдоль поверхности диэлектриков?

В прослойках между диэлектриком и электродами из-за отличия диэлектрических проницаемостей воздуха и диэлектрика создается местное увеличение напряженности поля и, возможно, возникновение ионизационных процессов, что приводит к уменьшению разрядного напряжения.

3. Для каких изоляционных конструкций характерно электрическое поле с преобладающей тангенциальной составляющей, для каких конструкций с нормальной?

Неоднородное поле с преобладанием тангенциальной составляющей характерно для опорных изоляторов. Влияние гигроскопических свойств диэлектрика на величину разрядных напряжений в этом случае будет меньшим, так как искажения поля, обусловленные процессами на поверхности диэлектрика, лишь незначительно увеличивают и без того значительную неоднородность поля. Конфигурация электрического поля с преобладанием нормальной составляющей напряженности характерна для конструкции проходного изолятора. Неоднородность поля в межэлектродном промежутке в этом случае выше, и, следовательно, разрядные напряжения ниже.

4. Что делается в реальных условиях работы электроэнергетических систем для увеличения разрядных напряжений по поверхности изоляторов?

Для увеличения пути утечки тока по поверхности твердого диэлектрика и увеличения разрядного напряжения применяют ребристую поверхность.