- •Глава 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЗМНОЖЕНИИ И ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛАХ

- •Глава 2. ПРОКАРИОТЫ

- •Глава 3. ГРИБЫ

- •Глава 4. НИЗШИЕ РАСТЕНИЯ (ВОДОРОСЛИ)

- •Глава 5. ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ

- •5.1. Споровые

- •5.1.1. Отдел Мохообразные (гаметофитная линия эволюции высших споровых растений)

- •5.1.2. Отделы Плауны, Хвощи, Папоротниковидные (спорофитная линия эволюции высших споровых растений)

- •5.2. Голосеменные растения

- •5.3. Цветковые, или покрытосеменные, растения

- •5.3.1. Жизненный цикл покрытосеменных растений

- •5.3.2. Биология опыления

- •5.3.3. Апомиксис

- •5.3.4. Распространение плодов и семян

- •5.3.5. Вегетативное размножение

- •5.3.6. Возрастные изменения у растений

- •ЛИТЕРАТУРА

Глава 3

ГРИБЫ

Грибы – это большая группа гетеротрофных организмов, вегетативное тело которых, как правило, состоит из системы разветвленных тонких нитей – гиф, образующих грибницу (мицелий). Комплекс признаков, присущий этой группе, позволяет рассматривать ее как самостоятельное царство живых организмов.

В современных системах грибов выделяют отделы: хитридиомице-

ты (Chytridiomycota), оомицеты (Oomycota), зигомицеты (Zygomycota)

сумчатые,илиаскомицеты(Ascomycota),базидиальные(Basidiomycota), дейтеромицеты, или несовершенные грибы (Deuteromycota). Основные признаки, позволяющие разделить грибы на вышеперечисленные отделы – это особенности размножения, строение и развитие репродуктивных органов, особенности жизненных циклов.

Бесполое размножение грибов. Бесполыми репродуктивными структурами (анаморфами) считаются структуры, формирующиеся без смены ядерных фаз. Бесполое размножение обычно подразделяют на вегетативное и собственно бесполое. При вегетативном размножении – единицей размножения становится недифференцированная или слабо дифференцированная вегетативная структура. Это могут быть – хламидоспоры, склероции и другие образования, служащие для переживания неблагоприятных условий и способные дать начало такому же мицелию, как и материнский. Хламидоспоры – толстостенные клетки. Они могут образоваться одиночно или в цепочках, из внутренних или конечных клеток мицелия. Их образование характерно для паразитических базидиальных и несовершенных грибов. Склероции – плотно переплетенные гифы гриба, они могут служить для переживания неблагоприятных условий и часто содержат запас питательных веществ, обеспечивающий питанием формирующийся из склероция новый мицелий или спороношение.

При собственно бесполом размножении формируются специальные, приспособленныедляразмноженияструктуры– споры. Взависимостиотспособаформированияихназываютзооспорамииспорангиоспорами, если они образуются в материнской клетке, или конидиями, если их формирование происходит на вершине или сбоку специализированной гифы мицелия, называемой конидиеносцем. Споры могут

20

ГЛАВА 3. ГРИБЫ

быть подвижными и снабжены жгутиками – их называют зооспорами, как у представителей отделов Chytridiomycota, Oomycota. Зооспоры образуют относительно небольшое число водных и наземных грибов, у которых прослеживаются генетические связи с водными. Большинство видов наземных грибов размножаются неподвижными спорами. Эндогенные споры (образующиеся внутри спорангия) освобождаются после разрушения спорангия. Обычно в спорангии формируется большоеколичествоспор(донесколькихтысяч), однакоунекоторыхвидов формируются мелкие спорангии (спорангиоли), которые могут содержать несколько спор или одну.

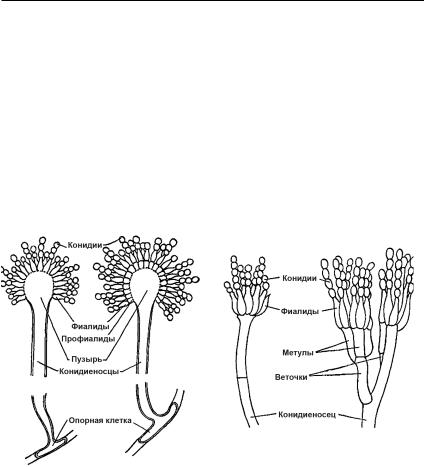

Конидии образуются у большинства видов грибов (аскомицеты, базидиомицеты, несовершенные грибы). Формируются они на конидиеносцах, которые могут представлять собой недифференцированные гифы или специальные выросты различной формы. Конидии могут быть защищены дополнительными образованиями мицелия или погружены в ткань организма-хозяина. По способу формирования различают таллоконидии и бластоконидии. При талломном (таллическом) способе конидия развивается из целой клетки, которая целиком превращаетсявспору. Прибластическомспособеконидиеобразования спора отпочковываются от материнской клетки, содержимое которой не полностью расходуется на ее образование, и в дальнейшем от материнской клетки могут отделяться другие споры. Конидии образуются одиночно, гроздьями или в цепочках.

Половые процессы у грибов. Формы полового процесса у грибов разнообразны. У одних видов происходит формирование в гаметангиях специализированных половых клеток (гамет) и их слияние (гаметогамия), у других сливается недифференцированное на гаметы содержимое гаметангиев (гаметангиогамия). У некоторых групп грибов происходит слияние вегетативных клеток (соматогамия) или только их ядер. У грибов с одноклеточными талломами может происходить слияние их тел (хологамия). При половом размножении формируются половые спороношения (телеморфы), формирование которых связано со сменой ядерных фаз.

Регуляция полового размножения. По генетической регуляции можно выделить два типа контроля полового процесса – гомоталлизм и гетероталлизм. По определению американского миколога А. Блексли (1904), гомоталлизм – это явление, при котором потомство одной

21

БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ. ЧАСТЬ 1. БАКТЕРИИ. ГРИБЫ И ЛИШАЙНИКИ. РАСТЕНИЯ

споры проходит полный цикл развития, включая половую стадию. Пригетероталлизмедляпротеканияполногоцикларазвитиянеобходимо на каком-то этапе обязательное слияние потомства двух генетически различных спор. У большинства грибов (хитридиомицетов, зигомицетов, аскомицетов) гетероталлизм обусловлен наличием в геноме одного локуса с двумя аллелями («+» и «–» у зигомицетов и ржавчинных базидиомицетов, А и а – сумчатого гриба Neurospora). Гаплоидные мицелии грибов содержат только один из этих аллелей, при этом морфологически они не различимы и такой гетероталлизм называют биполярным или однофакторным (особи морфологически не различимы, но содержат разные аллели). Потомство таких грибов разделяется на две самонесовместимые, но взаимно совместимые группы в соотношении 1 : 1, то есть вероятность родственного скрещивания (инбридинга) и неродственного (аутбридинга) составляет 50%.

У высших базидиальных грибов более сложный контроль гетероталлизма – два локуса спаривания А и В, причем совместимы друг с другом только штаммы, гетероаллельные по обоим локусам. Их гетероталлизм называют двухфакторным или тетраполярным. Двухфакторный гетероталлизм снижает вероятность инбридинга до 25%.

Физиологическая регуляция полового процесса происходит с помощью половых феромонов, выделяемых грибами в окружающую среду. Такая регуляция изучена у водной плесени из рода Allomyces (отдел Chytridiomycota), которая поселяется на остатках животного происхождения. Половой процесс – гетерогамия. Женские крупные малоподвижные гаметы выделяют в окружающую среду низкомолекулярное соединение монотерпен (сиренин), который, находясь в воде, даже в низкой концентрации, заставляет плыть мужские гаметы к женским. У водных оомицетов (например, представителей рода Achlia) отмечено, что при нахождении рядом штаммов двух разных знаков феромон антеридиол индуцирует образование антеридиев у штамма противоположного знака, а феромон оогониол – оогониев. Если же выращивать генетически однородный штамм в монокультуре, то он размножается только бесполыми спорами. Интересно, что оба феромона ахлии – антеридиол и оогониол – стероиды, то есть относятся к тому же классу веществ, что и стероидные гормоны млекопитающих – мужские андрогены и женские эстрогены. Такой своеобразный тип оогамии называют гинандромиксисом (способность формировать и женские и мужские

22

ГЛАВА 3. ГРИБЫ

гаметангии). Описана регуляция полового процесса у мукоровых грибов (отдел Zygomycota) при помощи триспоровых кислот и у сумчатых дрожжей– сахоромицетовприучастииферомоновпептиднойприроды.

Плеоморфизм. В жизненных циклах у значительной части грибов характерно формирование нескольких спороношений. Обычно – это одно половое спороношение (телеоморфа) и одно или несколько бесполых (анаморф). Например, в жизненном цикле ржавчинных грибов пять спороношений – телеоморфа (базидии с базидиоспорами)и анаморфы (пикниды, образующие пикноспоры, эцидии с эцидиоспорами, уредоспороношения и телейтоспороношения). В жизненных циклах ряда грибов (представители отдела Deuteromycota) телеоморфа может отсутствовать, при этом в цикле может быть одно или несколько бесполых спороношений (анаморф). Система грибов построена

восновном на основании строения телеоморф, поэтому определить систематическое положение грибов без телеоморф бывает иногда очень сложно. В связи с этим для плеоморфных грибов допускается употребление самостоятельных названий каждой стадии, но при этом название телеоморфы распространяется на все стадии, а название анаморфы относится только к соответствующей стадии. Например, пеницилл (Penicillum) – это название анаморфы грибов из отдела сумчатые грибы, телеоморфы которых известны под названием Eurotium.

Гетерокариоз. У ряда грибов многоядерные клетки, у других ядра могут мигрировать из клетки в клетку через поры в септах между клетками или благодаря образованию анастомозов между соседними клетками. В результате в клетках оказывается два или несколько генетически разнородных ядра. Гетерокариоз играет большую роль

вжизни грибов. Большинство грибов имеют гаплоидные ядра, в результате этого у мицелия проявляются признаки как рецессивных, так и доминантных генов. Если в гетерокариотной клетке имеются ядра с доминантными и рецессивными аллелями какого-либо гена, то будет проявляться доминантный фенотип, а рецессивный окажется скрытым. Таким образом, гетерокариоз, как и диплоидность, способствует сохранению скрытой вариабельности.

Парасексуальный процесс. Гаплоидные ядра в многоядерных вегетативных клетках могут сливаться. Если такие ядра генетически идентичны, то такой процесс последствий не имеет. Если сливаются ядра гетероаллельные по какому-либо локусу, то возникает

23

БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ. ЧАСТЬ 1. БАКТЕРИИ. ГРИБЫ И ЛИШАЙНИКИ. РАСТЕНИЯ

гетерозиготное диплоидное ядро. В процессе митозов диплоидные ядра могут возвращаться в гаплоидное состояние вследствие потери одного набора хромосом или в них может происходить обмен участками хромосом, подобный кроссинговеру при мейозе, что сопровождается рекомбинацией родительских генов, а следовательно, фенотипов. Рекомбинация без полового процесса получила название парасексуальной (псевдополовой).

Рассмотрим особенности размножения у представителей различных отделов.

Отдел оомицеты (Oomycota)

Этот класс объединяет несколько сотен видов – от примитивных водных организмов до высокоспециализированных паразитов наземных растений. Вегетативное тело варьирует от одноклеточного образования в виде голой плазменной массы до хорошо развитого неклеточного мицелия. Класс занимает особое положение в царстве грибов, так как зооспоры оомицетов имеют два жгутика равной длины. Один из них снабжен отростками (перистый), другой – гладкий. Своеобразен состав клеточной стенки: основу ее составляют целлюлоза и глюканы, а хитин отсутствует.

Половой процесс оогамного типа. Содержимое мужского гаметангия, антеридия, не дифференцировано на гаметы. Бесполое размножение происходит зооспорами (у большинства) или конидиями. В состав класса входит несколько порядков, которые различаются, прежде всего, особенностями бесполого размножения.

Порядок Сапролегниевые (Saprolegniales). В порядке Сапро-

легниевые большинство представителей – водные сапротрофы наостаткахживотныхилирастений. Некоторыепаразитируютнаикре рыб и амфибий, рыбах, беспозвоночных животных, водорослях, водных грибах, на корнях высших наземных растений. У сапролегниевых спорангии, хотя и отделены от несущих гиф септами, однако выглядят простослегкавздутымиихучастками. Изпредставителейэтогокласса наиболеечастоможновстретитьвидыродовсапролегния(Saprolegnia) и ахлия (Achlya).

Род Сапролегния (Saprolegnia). Сапролегния часто развивается в виде ватообразного пушка на органических остатках животного происхождения в реке или в прудах. Мицелий этого гриба можно

24

ГЛАВА 3. ГРИБЫ

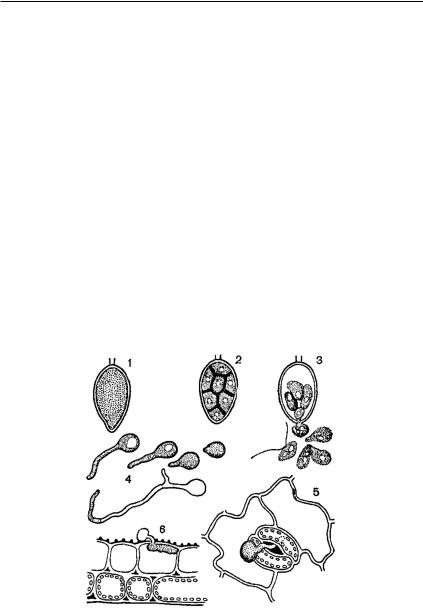

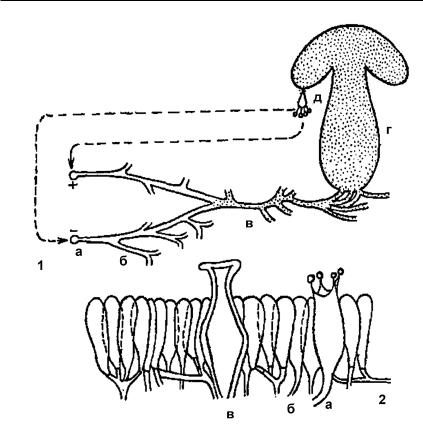

культивировать в лабораторных условиях. Прудовую или речную воду разливают в кристаллизаторы и помещают на поверхность воды муравьиные коконы, мертвых мух, кусочки вареного белка. Через 3–4 дня они покрываются белым пушком, несколько позже появляются зооспорангии. На 10–14-й день, когда питательные вещества субстрата начинают истощаться, появляются оогонии и антеридии. Вегетативное тело сапролегнии состоит из толстостенных слабоветвящихся гиф. При бесполом размножении на мицелии образуются цилиндрические зооспорангии, в которых формируются зооспоры грушевидной формы, с двумя жгутиками на переднем конце тела. Поплавав некоторое время, они останавливаются, одеваются оболочкой и переходят в состояние покоя, а затем прорастают почковидной зооспорой со жгутиками, прикрепленными сбоку. Для этого рода характерно также явление пролиферации при формировании нового зооспорангия, то есть он врастает в оболочку старого, опустевшего. Оогонии и антеридии образуются на коротких боковых гифах, расположенных ближе к субстрату. Зрелые округлые оогонии наполнены темными шаровидными яйцеклетками. У сапролегнии в одном оогонии образуется до восьми яйцеклеток. Отдельный антеридий представляет собой расширенный конец боковой веточки и отделен от нее перегородкой. Он прикладываетсякоогонию, даетнесколькотонких, оплодотворяющих отростков, проходящих через поры в толстой оболочке оогония, и переливает в яйцеклетки часть своего содержимого с одним ядром. Обычно к одному оогонию подрастает несколько антеридиев. Оплодотворенные яйцеклетки одеваются двуслойной оболочкой и после некоторого периода покоя прорастают, образуя зооспорангий (рис. 8).

Порядок Пероноспоровые (Peronosporales). Порядок Пероно-

споровые объединяет разнообразные по образу жизни и морфологии грибы. В большинстве это наземные формы, приспособившиеся к паразитированию на высших растениях, но встречаются водные

ипочвенные сапрофиты.

Вотличие от сапролегниевых в оогонии образуется одна яйцеклетка, на формирование которой идет центральная часть содержимого оогония, а периферическая часть сохраняется в виде периплазмы, окружающей яйцеклетку. Зооспорангии-конидии пероноспоровых четко отличаются от вегетативных гиф. В зависимости от внешних

25

БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ. ЧАСТЬ 1. БАКТЕРИИ. ГРИБЫ И ЛИШАЙНИКИ. РАСТЕНИЯ

условий они могут давать начало либо зооспорам, либо гифам. Наиболее широко известны виды родов Phytophthora, Albugo (Cystopus).

Рис. 8. Жизненный цикл сапролегнии

РодФитофтора(Phytophthora). Фитофтораинфестанс(P. infestans) – широко распространенный паразит картофеля. Его мицелий развиваетсявмежклетникахтканейвегетативныхоргановрастения. Фитофтораможетжитьисапротрофно, например, наопавшихлистьях. Вконце лета на листьях картофеля образуются бурые пятна с беловатым налетом снизу листа. Это спороношения фитофторы – спорангиеносцы (конидиеносцы) сзооспорангиями-конидиями. Онивыходятизустьиц листа картофеля. Со временем поражаются все листья и стебли растения, ботва вянет, засыхает или загнивает. Массовое заражение растений происходит в сырые годы. Спорангиеносцы образуют боковые

26

ГЛАВА 3. ГРИБЫ

веточки, на которых развиваются лимоновидные зооспорангии-кони- дии. Последние легко отрываются и разносятся ветром. В дальнейшем при достаточном количестве влаги из содержимого спорангия формируется 8–16 двужгутиковых почковидных зооспор. Зооспоры после некоторого периода движения прорастают в гифы. При недостатке влаги каждый спорангий дает начало гифе, внедряющейся через устьица в ткань листа. Массовое заражение клубней происходит во время уборки, при соприкосновении пораженной ботвы с пораненными участками клубней. Больные клубни плохо хранятся и после высадки дают пораженные ростки, являясь основным источником первичной инфекции. Мицелий гриба распространяется по межклетникам, изредка образуя короткие боковые выросты, присоски или гаустории, которые проникают в полость клеток растения-хозяина и поглощают из них питательные вещества. P. infestans – гетероталличный гриб, то есть для образования половых органов необходимо наличие штаммов различных знаков «+» и «–». В Европе поражение картофеля вызывает гриб только одного типа, поэтому здесь образование ооспор (зигот) не происходит. Половой процесс обнаружен лишь на родине гриба – в Мексике, где найдены оба типа штамма (рис. 9).

Рис. 9. Возбудитель картофельной болезни – фитофтора: 1–3 – стадии прорастания зооспорангия; 4 – прорастание зооспор; 5 – внедрение через устьице; 6 – внедрение в ткань листа через кутикулу

27

БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ. ЧАСТЬ 1. БАКТЕРИИ. ГРИБЫ И ЛИШАЙНИКИ. РАСТЕНИЯ

Род Альбуго (Albugo или Cystopus). Из видов рода Альбуго наиболее распространен альбуго кандида (A. candida) или цистопус кандидус(C. candidus), паразитирующийнапастушьейсумке, атакжевстречающийсянадругихпредставителяхсемействакрестоцветных. Напораженномрастениигрибвызываетсначалаискривлениеиразрастание отдельных органов, потом места поражения покрываются белыми налетами и желваками, впоследствии прорывающимися. Болезнь получила название «белой ржавчины». Гифы гриба пронизывают все растение, образуя внутри клеток небольшие шаровидные гаустории. Концы гиф, изнутри подходя к эпидермису, булавовидно вздуваются, приподнимают эпидермис и начинают отчленять округлые конидии (зооспорангии), соединенные друг с другом в неветвящиеся цепочки. Под их давлением эпидермис сначала приподнимается, а затем разрывается. Зоопорангии-конидии разносятся ветром и, попав на подходящее растение, заражают его. Органы полового размножения развиваются в межклетниках тканей растения-хозяина. Шаровидные оогонии содержат одну яйцеклетку. Антеридии имеют вид бесцветной булавовидной клеточки, тесно примыкающей к оогонию. После оплодотворения в оогонии развивается единственная ооспора, покрытая толстой коричневой бугорчатой оболочкой. Альбуго кандида – гриб, облигатный паразит. Даже краткий обзор особенностей биологии представителей класса оомицеты дает возможность увидеть, что их морфологические изменения связаны со следующими эволюционными этапами:

1)выход на сушу;

2)связанную с этим замену зооспор конидиями, то есть переход от распространения водой к рассеиванию по воздуху;

3)переход от сапротрофности к облигатно-биотрофному образу жизни;

4)совершенствование приспособлений к паразитированию (специализация на определенных хозяевах и их органах, стимуляция роста хозяина, вместо его умерщвления).

Отдел зигомицеты (Zigomyсota)

Большинство представителей этого класса ведет наземный образ жизни. Среди них имеются как сапротрофы, так и паразиты высших растений, животных, человека и грибов. В этот класс входят грибы с хорошо развитым неклеточным мицелием. У некоторых зигомице-

28

ГЛАВА 3. ГРИБЫ

тов в зрелом состоянии он разделяется на отдельные клетки. В клеточных стенках мицелий содержит хитин и хитозан. Бесполое размножение осуществляется при помощи спорангиоспор или конидий. У зигомицетов особый тип полового процесса – зигогамия, при котором происходит слияние содержимого двух чаще многоядерных клеток (гаметангиев), не дифференцированных на гаметы. Клетки могут отделяться от концов гиф одного мицелия (у гомоталличных видов) или разных мицелиев (у гетероталличных видов). В результате полового процесса развивается одноклеточная покрытая многослойной оболочкой зигоспора.

Порядок Мукоровые (Mucorales). Мукоровые – это самый большой порядок по числу видов среди зигомицетов. Сапротрофные мукоровые грибы широко распространены в почве, произрастают на растительных остатках, навозе травоядных животных. Часть мукоровых – паразиты растений, животных, человека и мукоровых же или шляпочных грибов.

Род Мукор (Mucor). Многочисленные виды этого рода произрастают главным образом в почве и на различных органических остатках, преимущественнорастительногопроисхождения. Рядвидовмогутвызыватьзаболеваниякожи, органовслухаицентральнойнервнойсистемы у человека.

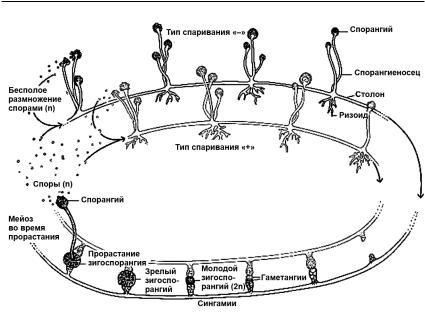

Нечленистый, обильно ветвящийся мицелий мукора обычно скрыт в субстрате. Вверх поднимаются длинные неветвящиеся спорангиеносцы, на конце которых развиваются спорангии. Вначале они имеют булавовидную, а затем шаровидную форму. Внутри спорангия имеется колонка, представляющая собой выпячивание верхней части спорангиеносца. Такие спорангии с колонкой называют стилоспорангиями. Совокупность спорангиеносцев образует обычно пушок серого или белого цветасбурымииличернымиголовкаминаконцах. Присозреванииспорангиевихоболочкаразрушается, испорыпопадаютвовнешнююсреду. В основании колонки остается небольшая часть оболочки, так называемый воротничок. Рассеивание спор при помощи токов воздуха происходитпослевысыханияобволакивающейихслизистоймассы. Врезультате половогопроцесса(зигогамии) умукораобразуетсятемно-бурая, покрытаятолстойшиповатойоболочкойзигоспора(зигота). Послепериодапокоя зигота прорастает в небольшую гифу с зародышевым спорангием, приэтомпроисходитредукционноеделениеееядра(рис. 10).

29

БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ. ЧАСТЬ 1. БАКТЕРИИ. ГРИБЫ И ЛИШАЙНИКИ. РАСТЕНИЯ

Рис. 10. Жизненный цикл мукора

Отдел сумчатые грибы, или аскомицеты (Ascomycota)

Сумчатые грибы – один из крупнейших классов высших грибов, насчитывающий более 30 000 видов. Среди них есть как сапротрофы, так и биотрофы (паразиты и симбионты). Грибы этого класса чрезвычайно разнообразны по строению. Среди них есть одноклеточные организмы (дрожжи) и виды с клеточным мицелием, образующие плодовые тела до 10–20 см (сморчки, строчки). У большинства вегетативное тело – разветвленный гаплоидный мицелий, состоящий из многоядерныхилиодноядерныхклеток. Всоставклеточныхстенок аскомицетов входит хитин и глюканы. У дрожжей хитин содержится в небольших количествах, а у некоторых из них отсутствует совсем. Бесполое размножение осуществляется экзогенными спорами – конидиями, развивающимися на конидиеносцах. В результате полового процесса образуются сумки (аски) – округлые, цилиндрические или булавовидные клетки, содержащие обычно по 8 спор (аскоспор). У большинства сумчатых грибов имеются половые органы. Женский половой орган – многоядерный, состоит из двух частей: из округлого

30

ГЛАВА 3. ГРИБЫ

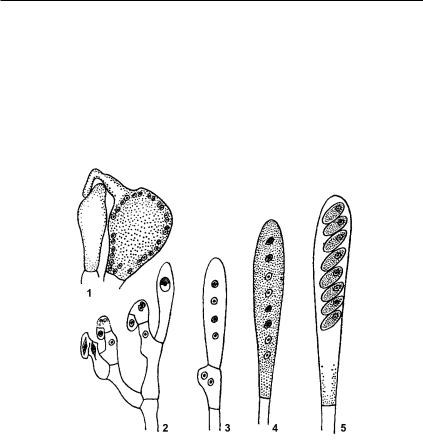

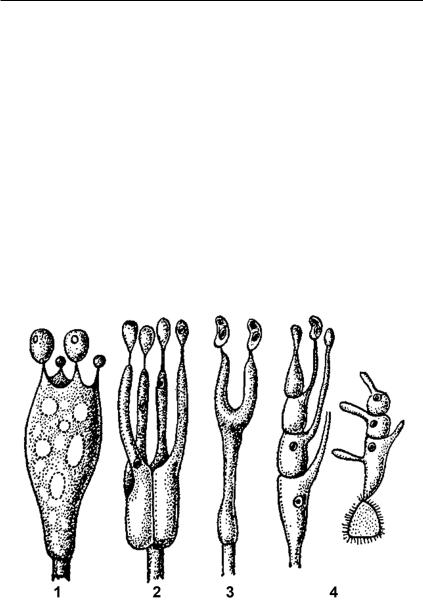

аскогона и нитевидно вытянутой трихогины. Одноклеточный антеридий также содержит большое число гаплоидных ядер. Содержимое антеридия поступает через трихогину в аскогон, при этом цитоплазмы их сливаются (плазмогамия), а ядра попарно сближаются, образуя дикарионы. Оплодотворенный аскогон прорастает аскогенными гифами, в которых ядра дикарионов могут размножаться. Затем из аскогенных гиф после слияния ядер дикарионов и мейотического деления диплоидного ядра возникают сумки, содержащие аскоспоры (рис. 11).

Рис. 11. Половой процесс и развитие сумок у аскомицетов: 1 – аскогон с трихогиной; 2 – развитие сумок по способу крючка; 3 – молодая сумка после мейоза; 4 – молодая сумка

с8 гаплоидными ядрами; 5 – зрелая сумка с аскоспорами

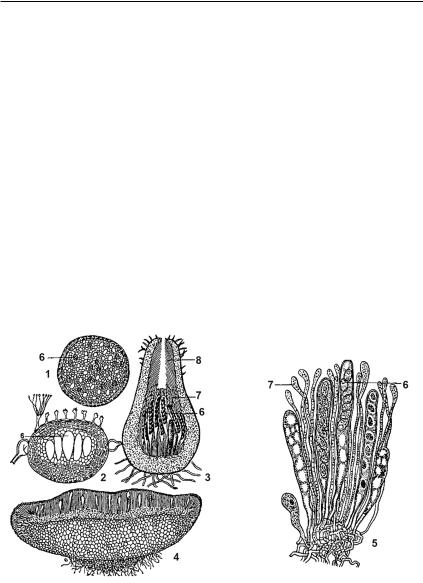

Унизших представителей класса сумки образуются прямо на мицелии, у большинства в специальных вместилищах – плодовых телах

иаскостромах. Различают следующие типы плодовых тел: клейстотеций – полностью замкнутое плодовое тело, перитеций – полузамкнутое, обычно кувшиновидное плодовое тело с отверстием на вершине

иапотеций– открытое, обычночашевидноеплодовоетело, наверхней стороне которого расположен слой сумок, разделенных парафизами (бесплодными гифами). Такой слой называют гимением. Плодовые тела имеют оболочку – перидий. Аскостромы (псевдотеции) внешне

31

БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ. ЧАСТЬ 1. БАКТЕРИИ. ГРИБЫ И ЛИШАЙНИКИ. РАСТЕНИЯ

часто похожи на перитеции, но отличаются от них отсутствием перидия, а также способом формирования. На основании таких признаков, как наличие или отсутствие плодовых тел и их типов, отдел аскомицеты делят на три подотдела: гемиаскомицеты, или голосумчатые, – Hemiascomycetidae (плодовых тел нет, сумки образуются на мицелии); эуаскомицеты – Euascomycetidae (сумки образуются в плодовых телах); локулоаскомицеты – Loculoascomycetidae (сумки образуются в аскостромах).

Подотдел Гемиаскомицеты (Hemiascomycetidae). Класс сахаро-

мицеты (Saccharomycetes). К этому классу относят примитивных аскомицетов. Самые известные виды в этом подклассе – представители порядкаЭндомицетовые(Endomycetales). Убольшинстваэндомицетовыхвегетативноетеловвидепочкующихсяклеток, режеввидемногоклеточногомицелия, которыйможетраспадатьсянаотдельныеклетки. Распространенывосновномкаксапрофитынасубстратах, богатыхсахаром (на поверхности сочных плодов, нектаре цветков и т.п.), некоторые живут в почве, немногие паразитируют на животных и человеке. Наиболее распространенная и практически важная группа из порядка Эндомицетовые – дрожжи, или сахаромицеты.

Род Сахаромицес (Saccharomyces). Большое практическое значение имеют два вида этого рода. Это пивные, или хлебные, дрожжи (S. cerevisiae), которые используются в пивоварении и хлебопечении

исуществуют только в виде культурных рас, и винные дрожжи (S. vini, S. ellipsoideus), применяемые в виноделии и живущие на поверхности

ив соке различных плодов, например винограда. Мицелий дрожжей, в отличие от тел других высших грибов, существует в виде отдельных клеток, и только в процессе интенсивного размножения возникают цепочки клеток (псевдомицелий), потом распадающиеся. Почкованию способствует достаточное количество сахара, нужная температура (25–30 °C) и аэрация. При недостатке питания у дрожжей можно наблюдать половой процесс. Он состоит в копуляции двух гаплоидных клеток. Из зиготы образуется сумка с 4–8 аскоспорами, перед образованиемаскоспорпроисходитредукционноеделениегаплоидногоядра. В среде, богатой сахаром, дрожжи вызывают спиртовое брожение – превращение сахара в этиловый спирт и углекислый газ. Этот процесс лежит в основе целого ряда пищевых производств: хлебопечения, виноделия, пивоварения и т.д.

32

ГЛАВА 3. ГРИБЫ

Подотдел собственно Аскомицеты (Ascomycotina). У грибов это-

го подотдела сумки образуются на поверхности или внутри плодовых тел (рис. 12). Порядки выделяют по строению плодовых тел, особенностям расположения сумок и способу разбрасывания аскоспор. К группе порядков Плектомицеты относят грибы с клейстотециями, реже перитециями, в которых беспорядочно располагаются сумки, аскоспорыосвобождаютсяпассивно. Наиболееважныйпорядоквэтой группе – Эвроциевые (Eurotiales). В группу порядков Пиреномицеты объединяют эуаскомицеты с перитециями, реже – с клейстотециями, вкоторыхсумкирасполагаютсяпучкомилислоем. Аскоспорыосвобождаются активно. Среди порядков этой группы наиболее известны порядокмучнисторосяные, илиЭризифовые(Erysiphales) ипорядокспорыньевые, или Клавицепсовые (Clavicipitales). Для группы порядков дискомицетыхарактерноналичиеплодовыхтел– апотециев. Аскоспоры распространяются активно, за исключением трюфелевых, у которых аскоспоры освобождаются после разрушения оболочки плодового тела. Широко известны грибы из порядков Гелоциевые (Helotiales), Пецицовые (Pezizales), Трюфелевые (Tuberales) и др.

Рис. 12. Плодовые тела аскомицетов: 1, 2 – клейстотеции; 3 – перитеций; 4, 5 – апотеций; 6 – сумка; 7 – парафизы; 8 – перифизы

Порядок Эвроциевые (Eurotiales). У аскомицетов, относящихся к этому порядку, плодовые тела – клейстотеции, в которых

33

БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ. ЧАСТЬ 1. БАКТЕРИИ. ГРИБЫ И ЛИШАЙНИКИ. РАСТЕНИЯ

беспорядочно располагаются большей частью округлые сумки, освобождающиесяпослеразрушенияперидия. Вэтомпорядкенаибольшее практическое значение имеют грибы, конидиальные стадии (анаморфы) которыхотносяткформальнымродамнесовершенныхгрибов(от-

дел Deuteromycota) – пеницилл (Penicillium) и аспергилл (Aspergillus).

У некоторых представителей этих родов известны сумчатые стадии, принадлежащиекразличнымродамэвроциевых, ипоэтомуихрассматривают среди аскомицетов. Эти два рода объединяют многочисленные виды грибов, широко распространенные на различных субстратах растительного происхождения и в почвах всего земного шара от Арктики до тропиков. Некоторые из них – возбудители заболеваний животных и человека (рис. 13).

Рис. 13. Конидии пеницилла (слева) и аспергилла (справа)

Формальный род Пеницилл (Penicillium). Представители этого рода широко известны благодаря тому, что ряд видов используется в микробиологической промышленности в производстве антибиотиков, ферментов и органических кислот. Мицелий пеницилла многоклеточный. Он развивается очень быстро и в первые 2–3 дня на поверхности субстрата можно видеть небольшие белые налеты, состоящие в основном из мицелия и только что сформировавшихся на нем конидиеносцев. Они также многоклеточны и имеют вид кисточек различной степени сложности (отсюда название пеницил-

34

ГЛАВА 3. ГРИБЫ

ла «кистевик»). Самые простые конидиеносцы у пенициллов несут на верхнем конце только пучок фиалид, образующих цепочки конидий. Более сложная кисточка состоит из метул, то есть более или менее длинных клеток, расположенных на вершине конидиеносца, а на каждой из них находится по пучку (или мутовке) фиалид. При массовом развитии конидиеносцев поверхность субстрата становится сизовато-зеленой.

Формальный род Аспергилл (Aspergillus). Вместе с пенициллом в его культуре часто развивается аспергилл. Он отличается от пеницилла формой конидиеносцев. Конидиеносец аспергилла состоит из одной булавовидно вздутой клетки – пузыря. На поверхности вздутия расположены короткие кеглеобразные клетки фиалиды, каждая из которых образует цепочку одноклеточных конидий. У некоторых видов на пузыре располагаются профиалиды, от которых мутовками отходят фиалиды с цепочками конидиеспор. За счет такого строения спороношений происходит увеличение продукции спор. Вся головка конидиеносца напоминает наконечник лейки со струйками воды, выходящимиизотверстийэтогонаконечника, поэтомуаспергиллназывают еще «леечным грибом».

Порядок Эризифовые, или мучнисторосяные (Erysiphales). Представители этого порядка – облигатные паразиты высших растений, вызывающие у них заболевания, известные под общим названием «мучнистая роса». Большинство мучнисторосяных грибов паразитирует на цветковых растениях из класса двудольных (до 90%). Эризифовые грибы живут на поверхности различных органов высших растений, их мицелий (в конидиальной стадии белого цвета) образует белые, мелкие конидии (мучнистый налет). Это основной способ их размножения. В сумчатой стадии буреет и образует мелкие шаровидные плодовые тела – клейстотеции с выростамипридатками.

Род Сферотека (Sphaerotheca). Наиболее распространенный вид этого рода сферотека крыжовника (S. morsuvae) паразитирует на ветвях и плодах растения. Мицелий сферотеки членистый, ветвящийся, сначала беловатый, а затем буреющий, распространяется по поверхности больных органов растений. В клетки эпидермиса от него отходят гаустории. На мицелии образуются неразветвленные конидиеносцы, отчленяющие цепочки многочисленных конидиеспор. Скопление

35

БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ. ЧАСТЬ 1. БАКТЕРИИ. ГРИБЫ И ЛИШАЙНИКИ. РАСТЕНИЯ

большого количества конидиеспор на поверхности пораженных органов растений и образует характерный беловатый налет. К концу лета на листьях и особенно плодах крыжовника на старом мицелии образуются плодовые тела грибов – клейстотеции с неразветвленными придатками – подвесками, которыми они плотно сплетаются с вегетативным мицелием и крепко удерживаются на нем, так что сохраняются на опавшей листве и плодах. Клейстотеции чаще всего созревают послеперезимовкииобразуютоднусумкус8 аскоспорами. Присозревании стенка клейстотеция разрывается, сумка несколько высовывается наружу, лопается, споры вылетают и, попадая на здоровые растения, вызывают новое заражение.

Род Микросфера (Microsphaera). Широко распространена микросфера альфитоидес (M. alphitoides) – возбудитель мучнистой росы дуба, сильно поражающая молодые побеги и поросль, часто вызывая их засыхание. На листьях и стеблях в течение лета можно видеть белый налет конидий, который к осени буреет, так как происходит развитие клейстотециев, которые отличаются от плодовых тел сферотеки дихотомически ветвящимися придатками.

Порядок Спорыньевые, или Клавицепсовые (Clavicepitales). Спорыньевыеобразуютперитециивхорошоразвитыхстромах, состоящих только из гиф гриба. Перитеции спорыньевых имеют типичное строение, с тонким мягким или мясистым перидием, белые или светлые, реже темноокрашенные. Они или погружены в стромы, так что на поверхность выступают только носики перитециев в виде конических бугорков, или над стромой поднимается их значительная часть. Большинство представителей порядка Спорыньевых – паразиты на цветковых растениях, грибах и членистоногих. Лишь очень немногие обитают как сапротрофы на почве или древесине.

Род Спорынья (Claviceps). Большинство представителей этого рода развивается на злаках и осоках. Наиболее распространенный и важный в хозяйственном отношении вид спорынья пурпурная (C. purpurea), поражающий злаковые растения. Многоклеточный мицелий этого аскомицета развивается в завязи. В завязи цветка образуется плотная масса мицелия, покрытая слоем конидиеносцев, продуцирующих огромное количество мелких конидий. При этом гриб выделяет сладкую жидкость, называемую «медвяной росой». Привлекаемые ею насекомые, перелетая с растения на растение, пе-

36

ГЛАВА 3. ГРИБЫ

реносят конидии, таким образом распространяя заболевание. К концу вегетации злаков в цветках зараженных растений мицелий гриба разрастается, уплотняется, и в нем откладываются питательные вещества. Вместо зерновок из таких цветков возникают склероции гриба – продолговатые фиолетово-черные тельца длиной 1–2 см. Внутри они белые. Склероции спорыньи перезимовывают на почве, а весной прорастают стромами, состоящими из шаровидной красноватопурпурной головки и тонкой длинной бесцветной ножки. На одном склероции формируется от 10–20 головчатых стром. По периферии головки формируются плодовые тела – перитеции, открывающиеся отверстиями наружу. Внутри перитециев образуются узкоцилиндрические сумки с 8 нитевидными аскоспорами в каждой сумке. При созревании сумки высовываются наружу через отверстие перитеция, лопаются, и споры вылетают наружу. Часть аскоспор с токами воздуха попадает на рыльце пестика цветка злаков, здесь из спор образуется мицелий гриба. Если аскоспора попадает на цветковые чешуи, ее ростковая трубка не способна проникнуть через них, и заражение не происходит. Склероции спорыньи содержат ряд алколоидов, обладающих ядовитыми свойствами. Незначительное количество примесей к муке, попавших из размолотых склероциев, может вызвать тяжелое заболевание – эрготизм, иногда приводящее даже к смерти. В современной медицине алколоиды спорыньи широко применяют для лечения сердечно-сосудистых и нервных заболеваний, а также в акушерской практике.

Род Пецица (Peziza). Представители этого рода встречаются в лесах, на местах бывших пожарищ, на почве полей и огородов, на коровьем навозе. Апотеции разных видов рода Пецица более или менее мясистые, оранжевого, желтого, красного или коричневого цвета. На верхней вогнутой стороне апотециев находится гимениальный слой, состоящий из сумок с 8 аскоспорами в каждой и бесплодных гиф – парафиз. Под гимением располагается уплотненный субгимениальный слой. На ранних этапах формирования плодового тела здесь образуются половые органы и начинают формироваться аскогенные гифы. На концах аскогенных гиф образуются материнские клетки сумок. Под субгимениальным слоем находятся рыхло расположенные одноядерные гифы, образующие основную массу плектенхимы.

37

БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ. ЧАСТЬ 1. БАКТЕРИИ. ГРИБЫ И ЛИШАЙНИКИ. РАСТЕНИЯ

Род Сморчок (Morchella) и род Строчок (Gyromitra). Эти два рода типичные почвенные сапрофиты, многие виды этих родов развиваются в лесу ранней весной. Они имеют своеобразные апотеции, у которых всегда развивается ножка, а гимений располагается на его складчатой, выпуклой поверхности. У видов рода сморчок апотеции крупные, мясистые, четко разграничены на шляпку и ножку. Шляпка правильных очертаний с сетью складок как продольных, так и поперечных. Складки образуют ячейки, выстланные гимением. Выбрасывание аскоспор у сморчков происходит постепенно. Все сморчки съедобны. Для рода строчок характерны крупные апотеции неправильных очертаний. Шляпка неправиль- но-яйцевидная или бесформенная, с неупорядоченной складчатостью, бурая или темно-бурая, реже более светлая. В апотециях сморчков обнаружен яд – гиромитрин, не удаляющийся из них даже при длительном кипячении, поэтому употребление их в пищу не рекомендуется.

Отдел Базидиомицеты (Basidiomycota)

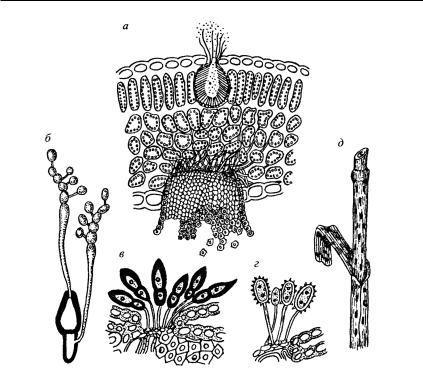

Представители этого класса – высшие грибы с многоклеточным мицелием. К ним относят около 30 000 видов. Среди базидиомицетов есть как многочисленные сапрофиты, так и опасные паразиты высших растений. Значительное число видов – микоризообразователи. Конидиальные спороношения (бесполое размножение) у базидиомицетов встречается редко (у паразитических грибов). Половое спороношение – базидиоспоры, то есть экзогенные споры на особых выростах – базидиях. Половых органов нет. Половой процесс осуществляется путем слияния двух вегетативных клеток гаплоидного (первичного) мицелия. Такой мицелий возникает из базидиоспоры и состоит из одноядерных клеток. У гомоталличных видов могут сливаться гифы одного и того же мицелия. У гетероталличных, к которым относится большинство базидиальных грибов, сливаются клетки гиф, берущих начало от спор противоположных половых знаков: «+» и «–». При этом происходит слияние цитоплазмы, а ядра объединяются в пары – дикарионы, которые затем делятся синхронно, образуя вторичный мицелий. Такой дикариотичный мицелий (с двухъядерными клетками) может существовать длительное время, пронизывая субстрат (рис. 14).

38

ГЛАВА 3. ГРИБЫ

Рис. 14. Жизненный цикл базидиальных грибов: 1 – цикл развития шляпочного базидиального гриба: а – базидиоспоры, б – гаплоидный мицелий, в – дикариофитный мицелий, г – плодовое тело из дикариофитного мицелия, д – базидия с базидиоспорами; 2 – гимений базидиального гриба: а – базидия с базидиоспорами, б – парафиза, в – цистида

У некоторых базидиомицетов вторичный мицелий может быть многолетним (например, у трутовиков). На концах дикариотичных гиф из двухъядерных клеток образуются специфические спороносные структуры базидии. На базидии развиваются 2–4 базидиоспоры, сидящие на тонких выростах – стеригмах. По своему развитию базидии напоминают сумку и гомологичны ей. В базидии завершается половой процесс: сливаются ядра дикариона, редукционно делится диплоидное ядро. У большинства видов базидиомицетов дикариотичный мицелий имеет пряжки – особые клетки,

39

БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ. ЧАСТЬ 1. БАКТЕРИИ. ГРИБЫ И ЛИШАЙНИКИ. РАСТЕНИЯ

находящиеся у поперечной перегородки клеток мицелия. Пряжка гомологична крючку аскогенной гифы и выполняет ту же функцию: восстанавливает двухъядерность клетки, от которой отделилась материнская клетка базидии. Базидии с базидиоспорами могут возникать прямо на мицелии, но у большинства образуются на плодовых телах или внутри них. Плодовые тела базидиомицетов различны по форме и консистенции. Они могут быть паутинистыми, рыхлыми, плотно-войлочными, деревянистыми и т.д. На их верхней (у примитивных видов) или нижней (у более высокоорганизованных) стороне располагается спороносный слой – гимений. Поверхность плодового тела, несущую гимений, называют гименофором. В состав гимения базидиомицетов входят базидии с базидиоспорами, парафизы и у некоторых видов цистиды. Последние представляют собой крупные клетки, возвышающиеся над гимениальным слоем и защищающие его от давления сверху. Различают 3 типа базидий (рис. 15).

Рис. 15. Типы базидий: 1 – холобазидия; 2, 3 – гетеробазидии; 4 – склеробазидия (фрагмобазидия)

40

ГЛАВА 3. ГРИБЫ

Холобазидии – одноклеточные, булавовидные. Гетеробазидии состоят из двух частей: нижней (расширенной) – гипобазидии и верхней – эпибазидии. Фрагмобазидия (телиобазидия) разделена перегородками на 4 клетки, по бокам которых формируются базидиоспоры. Фрагмобазидия чаще всего развивается из толстостенной покоящейся клетки – телиоспоры. По типу развития и строению базидии базидиомицеты подразделяются на 3 класса:

•класс Урединиомицеты (Urediniomycetes), или Телиомицеты (Teliomycetes), – для представителей характерна разделенная перегородками базидия (фрагмобазидия), которая развивается из покоящейся споры (телиоспоры), возникающей как специальное образование (а не в результате обособления отдельных частей ранее существовавшего мицелия).

•классУстилагиомицеты(Ustilagiomycetes), илиУстомицеты(Ustomycetes). Базидия, разделенная перегородками или цельная, также развивается из покоящейся споры, но последняя возникает из ранее существующего мицелия.

•класс собственно Базидиомицеты (Basidiomycetes). Большая часть базидиомицетов отнесена к этому классу. Базидия раз-

вивается на мицелии, чаще всего на специальных плодовых телах (базидиомах). В большинстве случаев базидия цельная (голобазидия).

Класс Урединиомицеты (Urediniomycetes) или Телиомицеты.

Порядок Ржавчинные (Uredinales). Все ржавчинные грибы – облигатные паразиты высших растений. Их насчитывают не менее 5000 видов. На пораженном растении образуются пятна или полосы обычно ржаво-бурого цвета. Отсюда название грибов этого порядка – ржавчинные. Отличительная черта этой группы грибов – наличие в их цикле развития нескольких различных по форме и функциям спороношений (стадий развития гриба). Разные виды спор могут формироваться как на одном растении (однохозяинные виды), так и на разных растениях (разнохозяинные виды).

Цикл всегда заканчивается образованием особых покоящихся спор– телейтоспор(телиоспор). Онипрорастаютвчетырехклеточную базидию, клетки которой расположены одна над другой.

Род Пукциния (Puccinia). Род Пукциния содержит около 2000 видов. Телейтоспоры состоят из двух клеток. Паразитируют

41

БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ. ЧАСТЬ 1. БАКТЕРИИ. ГРИБЫ И ЛИШАЙНИКИ. РАСТЕНИЯ

на злаках и многих видах двудольных. Цикл развития ржавчинных грибов удобно проследить на примере возбудителя стеблевой, линейной или черной, ржавчины – Puccinia graminis, паразитирующей на барбарисе и на многих хлебных, кормовых и дикорастущих злаках. Развитие гриба начинается с прорастания зимующих на соломе телейтоспор и образования базидии с базидиоспорами. Перед этим происходит сначала кариогамия (образование диплоидного ядра), а затем редукционное деление. На каждой базидии образуются по две споры разного полового знака (всего 4 споры). При созревании базидиоспоры отбрасываются на некоторое расстояние и затем распространяются воздушными течениями. Для дальнейшего развития базидиоспоры должны попасть на листья барбариса, где прорастают в гаплоидный мицелий. На таком мицелии с верхней стороны листа закладываются кувшиновидные пикниды (спермагонии), в которых образуются гаплоидные пикноспоры. На нижней стороне листа образуются эцидии. В них формируются уже дикариотические эцидиоспоры. Образованию эцидий предшествует плазмогамия клеток гаплоидных мицелиев разного знака, соприкасающихся друг с другом в межклетниках мякоти листа. Эцидиоспоры служат источником заражения злаковых. На листьях и стеблях злаков эцидиоспоры прорастают, и через устьица проникают в ткани, где формируется, как и в листе барбариса, межклеточный мицелий с гаусториями. На таком двухъядерном мицелии развиваются летнее спороношение гриба – уредоспоры. В местах скопления спор листья и стебли злаков, пораженные ржавчиной, как бы исчерчены ржавыми полосками. Скопления уредоспор формируются под эпидермой и при созревании разрывают его. Каждая уредоспора одноклеточна и сидит на клетке-ножке. В течение лета образуется до десяти поколений уредоспор, которые заражают новые растения. К концу вегетации злаков полоски на пораженных растениях становятся черными от возникших здесь зимних спор – телейтоспор. Каждая из них состоит из двух клеток с толстой темноокрашенной оболочкой, каждая из которых содержит два ядра. Такие споры зимуют на стерне или соломе и прорастают лишь после периода покоя (рис. 16).

42

ГЛАВА 3. ГРИБЫ

Рис. 16. Типы спороношений ржавчинных грибов (на примере Puccinia graminis): а – эций и пикний (спермагоний) на листе барбариса; б – проросшая телиоспора с двум фрагмобазидиями и восемью базидиоспорами; в, г – кучки телиоспор и урединиоспор соответственно; д – стебель и влагалище листа, пораженные ржавчиной

Класс Устилагиомицеты (Ustilagiomycetes), или Устомицеты

(Ustomycetes). Порядок Головневые (Ustilaginales). Головневые грибы – паразиты высших растений. Многие виды паразитируют на злаках. Убольшинствазлаковгрибыразрушаютцветкиисемена. Соцветия растений кажутся обугленными вследствие скопления в этих частяхрастенийогромногоколичестватемноокрашенныхспор(отсюда название болезни «головня»). Головневые споры (хламидоспоры) имеют две оболочки: наружную, толстую – экзину и внутреннюю, тонкую – интину. По ряду микроскопических признаков (величина споры и детали строения оболочки) различные роды головневых грибов резко отличаются друг от друга, и эти особенности играют роль в их систематике. Двухъядерный (дикариотический) мицелий

43

БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ. ЧАСТЬ 1. БАКТЕРИИ. ГРИБЫ И ЛИШАЙНИКИ. РАСТЕНИЯ

головневых грибов распространяется по межклетникам тканей зараженных растений, проникая в клетки с помощью гаусторий. Нахождение мицелия в тканях до известного времени мало сказывается на внешнем облике растений, и пораженные растения становятся заметными только при выколашивании. Хламидоспоры прорастают, развивая короткую базидию из четырех клеток (в семействе устиляговые – Ustilaginaceae) или одной клетки (в семействе тиллециевые – Tilletiaceae). На базидии образуется четыре, реже восемь базидиоспор. Пути заражения растений головневыми грибами различны. Довольно часто заражение происходит в почве, когда споры, сохраняющиеся в ней или удерживающиеся на семенах, прорастают на наклюнувшихся семенах растения-хозяина еще до появления всходов. Так происходит заражение возбудителями твердой головни пшеницы

(Tilletia caries), головни ржи (Tilletia secalis), пыльной головни ку-

курузы (Sorosporium reilianum) и других. Другой путь заражения – во время цветения злаков. У возбудителей пыльной головни пшеницы (Ustilago tritici) и ячменя (Ustilago nuda) происходит прорастание головневой споры на рыльце распустившегося цветка. Мицелий гриба прорастает в формирующийся плод и сохраняется в зародыше семени до образования всходов в следующем году.

Род Устиляго (Ustilago). Один из самых распространенных гри- бов-паразитов этого рода – возбудитель пыльной головни пшеницы (Ustilago tritici). Хламидоспоры U. tritici, попавшие на рыльце пестика, прорастают четырехклеточной базидией. Там происходит редукционное деление и образование гаплоидных ядер. Однако базидиоспоры здесь не развиваются, а дикарион возникает путем перехода ядер из одной клетки базидии в другую либо путем копуляции соседних клеток базидии. Из двухъядерной клетки вырастает дикариотический мицелий, попыльцевойтрубкепроникающийвзавязь. Такимобразом, мицелий паразита попадает в ткани эндосперма и зародыша семени. Зараженные семена, попав в почву, нормально прорастают, и из них сначала развиваются внешне здоровые растения. Однако по мере роста растения развивается и мицелий гриба. Он проникает в закладывающийся колос, обильно там разрастается, разрушает зерна и колоски и распадается на отдельные хламидоспоры (телиоспоры). Головневые споры переносятся ветром на цветущие в это время колосья и заражают новые растения.

44

ГЛАВА 3. ГРИБЫ

КласссобственноБазидиомицеты(Basidiomycetes) подразделяет-

ся на подкласс Гетеробазидиомицеты (Heterobasidiomycetidae) и подкласс Гомобазидиомицеты (Homobasidiomycetidae), или собственно Базидиомицеты (Basidiomycetidae). Гетеробазидиомицеты образуют плодовые тела и отличаются от остальных базидиомицетов строением базидий, которые представляют собой гетеробазидии, то есть разделяются на две части – эпибазидию и гипобазидию. У большинства базидии четырехклеточные, но могут быть и одноклеточные.

Подкласс Гомобазидиомицеты (Homobasidiomycetidae), или собственно Базидиомицеты (Basidiomycetidae). К этому подклассу относят группы порядков Гименомицеты (Hymenomycetiidae), у которых базидии соединены в тесный слой – гимений, расположенный на поверхности плодовых тел и Гастеромицеты (Gasteromycetiidae), у которых базидии находятся внутри плодовых тел до полного их созревания.

Группа порядков Гименомицеты (Hymenomycetiidae). Это самая большая по числу видов группа среди базидиомицетов. Их главная особенность – формирование гимениального слоя, развивающегося на плодовых телах, которые очень разнообразны. У представителей этой группы порядков встречаются плодовые тела в виде буроватых или желтых корочек, распростертых по субстрату, в форме прямостоячих коралловидно разветвленных оранжевых, желтых или белых структур. Многие гименомицеты имеют плодовые тела копытообразнойформы. Самоежебольшоеразнообразиеплодовыхтелутакназываемыхшляпочныхгрибов, гдеможночетковыделитьножкуишляпку. В гимении, кроме зрелых базидий, присутствуют молодые базидии – базидиолы и стерильные нити – парафизы. У многих гименомицетов в состав гимения входят цистиды. Гименофор на плодовых телах гименомицетов также разнообразен. У одних он – гладкий или в виде складок, у других имеет форму зубчиков. У значительного количества видов гименофор в виде трубочек, внутренняя полость которых выстлана гимением, или в виде пластин. Выросты на поверхности гименофора в виде складок, шипов, трубочек, пластинок значительно увеличивает его поверхность и тем самым число базидий и спор.

Эволюция в пределах этой группы шла от плодовых тел в виде корочек, распростертых по субстрату с гладким гименофором и гимением на верхней его стороне, к наиболее совершенно устроенным плодовым телам, где ножка выносит шляпку над субстратом и гимений

45

БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ. ЧАСТЬ 1. БАКТЕРИИ. ГРИБЫ И ЛИШАЙНИКИ. РАСТЕНИЯ

формируется на нижней стороне шляпки, что дает преимущества для защиты спор и их распространения. Большинство видов гименомицетов – сапрофиты. Многие шляпочные грибы образуют микоризу. Часть гименомицетов – паразиты высших растений. К этой группе порядков относят порядок Афиллофоровые (Aphyllophorales) и Агарико-

вые (Agaricales).

Порядок Афиллофоровые (Aphyllophorales). В этот порядок объединяют гименомицеты, имеющие разнообразные плодовые тела

иразнообразное строение гименофора. У афиллофоровых грибов наблюдаются все типы гименофора. Однако грибы с пластинчатым гименофором встречаются среди них крайне редко и только на плодовых телах, имеющих кожистую или деревянистую консистенцию. У видов с трубчатым или пластинчатым гименофором последний не отделяется от мякоти плодового тела. В этом большом порядке содержится несколько семейств, из них самое многочисленное

иважное – трутовиковые (Polyporaceae). Трутовиковые грибы, как правило, развиваются на древесном субстрате. Они могут быть сапрофитами (на мертвой древесине) или паразитами на живых деревьях. Грибница трутовиков развивается внутри древесного субстрата, а на поверхности его формируются очень твердые (реже мягкие) многолетние или однолетние плодовые тела. Нижняя по-

верхность плодового тела несет гименофоры разного строения в виде пластин, сосочков, ячей или трубочек, выстланных изнутри гимениальным слоем. Он состоит из базидий, базидиол и парафиз. Базидиоспоры, отделяющиеся от стеригм после своего созревания, попадают в полость трубочки и выпадают наружу. Плектенхимная ткань между трубочками носит название трамы. Ежегодно, начиная с весны, прошлогодние трубочки постепенно закрываются слоем свежего мицелия, впоследствии уплотняющегося. На этом мицелии уже ко второй половине лета формируется новый гименофор. В результате ежегодного разрастания на поверхности плодового тела образуются концентрические наплывы (зоны), по которым до известной степени можно судить о возрасте плодового тела. Чаще всего встречается трутовик настоящий (Fomes fomentarius). Его можно найти на лиственных деревьях. Плодовое тело у него многолетнее, гименофор трубчатый, гимениальный слой одногодичный, и ежегодно нарастает новый слой.

46

ГЛАВА 3. ГРИБЫ

Порядок Агариковые, или Пластинчатые (Agaricales). Виды этого порядка представлены в основном грибами с мягкомясистыми плодовыми телами, в которых хорошо различимы центральная ножка

ишляпка. Реже плодовые тела имеют хрящеватую или кожистую консистенцию и боковую ножку. Гименофор, в отличие от афиллофоровых, легко отделяется от мякоти плодового тела, он пластинчатый или трубчатый. Последний встречается у грибов этого порядка реже

исвязан по происхождению с пластинчатым. Пластинки агариковых в сечении имеют вид конуса, с двух сторон которого располагается гимений. Центральная стерильная часть пластинки называется трамой. В зависимости от расположения гиф выделяют различные типы трамы (неправильная, правильная, билатеральная, инвертная). У части агариковых пластинчатый гименофор с самого начала развития плодового тела лежит открыто (гименокарпные плодовые тела),

удругих первоначально прикрыт сплетением гиф – покрывалом (гемиангиокарпные плодовые тела). Имеются два типа покрывала: общееичастное. Общеепокрывало«одевает» всеплодовоетеловместе с ножкой и шляпкой в молодом возрасте. По мере роста плодового тела общее покрывало разрывается, и его остатки можно заметить

уоснования ножки (вольва), а также в виде хлопьевидных чешуек на поверхности шляпки. Второй вид покрывала – частное. У молодого плодового тела оно прикрывает только формирующийся гименофор с гимением. При созревании края шляпки развертываются. Частное покрывало разрывается и остается в виде кольца на ножке, а у ряда видов – как бахрома по краю шляпки. Агариковые – сапротрофынапочве, растительномопадеидревесине, микоризообразователи. Немногие из них паразиты. По особенностям строения плодового тела, наличию или отсутствию покрывала, по строению пластинок, трамы и спор в порядке Агариковые различают 15–17 семейств.

Семейство Шампиньоновые, или Пластинниковые (Agaricaceae). Включает13 родов. Пластинкисвободные, режеприкрепленные. Всегда имеется частное покрывало, оставляющее на ножке кольцо или следы в виде чешуек. У некоторых представителей есть частное покрывало. Окраска спор различна: от белой до черно-бурой. Широко известны вэтомсемействеродышампиньон(Agaricus), зонтик(Lepiota), гриб-зон- тик(Macrolepiota). Одинизнемногихгрибов, которыйуспешнокультивируют в тепличных условиях, шампиньон двуспоровый (A. bisporus).

47

БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ. ЧАСТЬ 1. БАКТЕРИИ. ГРИБЫ И ЛИШАЙНИКИ. РАСТЕНИЯ

Умолодыхплодовыхтелпластинчатыйгименофорзатянутчастнымпокрывалом. Помереразрастанияшляпки, покрывалолопаетсяиостается на ножке в виде прочного пленчатого кольца.

Семейство Болетовые включает 17 родов. Гименофор трубчатый, легко отделяющийся от мякоти плодового тела, по происхождению связан с пластинчатым. Споры бурые, оливково-бурые, желтые или розовые. Подавляющее большинство видов этого семейства обитатели лесов. Все они образуют эктотрофную микоризу с древесными растениями. Широко известны виды этого семейства: белый гриб

(Boletus edulius), подосиновик (Leccinum aurantiacum), подберезовик

(L. scabrum), виды рода Масленок (Suillus) и другие виды. Белый гриб отличается огромным внутривидовым разнообразием и сложностью.

Унеговыделенооколо20 форм, отличающихсядруготдругаокраской шляпки, наличием или отсутствием сеточки на ножке, приуроченностью к древесной породе.

Семейство Сыроежковые (Russulaceae). Мякоть плодовых тел хрупкая, гетеромерная, состоит из двух типов гиф: тонких и толстых. Пластинки приросшие, слабо нисходящие, при созревании почти свободные. Спорыбелые, кремовые, желтогоиликрасногоцветассильно орнаментированной оболочкой. Семейство включает в себя два рода: сыроежка– Russula (150 видов) имлечник– Lactarius (80 видов). Упоследнего рода толстостенные гифы содержат млечный сок. Большинство видов семейства микоризообразователи.

Семейство Мухоморовые (Amanitaceae). Пластинки свободные. Споровыйпорошокбелыйилирозовый. Спорыгладкие. Убольшинства представителей родов имеется общее покрывало, оставляющее вольву в основании ножки. Семейство включает 5 родов. В основном это микоризообразователииксилофилы. РодМухомор(Amanita) известентем, что он содержит ряд ядовитых видов, среди которых – бледная поганка A. phalloides и мухомор вонючий A. virosa смертельно ядовиты.

Отдел Deutoromycota

В отдел несовершенные грибы объединяют большую группу грибов (около 20 тысяч видов)с гаплоидным септированным мицелием, для которых известно только бесполое размножение. Ряд авторов считают, чтонесовершенныегрибыпредставляютсобойсамостоятельное направление эволюции грибных организмов, связанное с потерей ими

48

ГЛАВА 3. ГРИБЫ

полового процесса и замены его парасексуальным циклом. Бесполое размножение осуществляется с помощью конидий, развивающихся на конидиеносцах.

Воснове классификаций этой группы грибов лежит строение конидиальных спороношений и их способ формирования. Итальянский миколог П. Сакардо (1880) предложил систему несовершенных грибов, основаннуюнаисключительноморфологииконидиальныхспороношений. Впростейшихслучаяхконидиеносцыодиночные, ноубольшинства грибов они собраны в группы. Они могут формировать:

•коремии – конидиеносцы срастаются и образуют пучки;

•ложе (ацервулюм) – большое число конидиеносцев, располагающихся параллельно, но не сросшихся между собой. Они часто защищены тканями растения-хозяина до момента созревания конидиоспор;

•пикниды – вместилище, часто погруженное в ткани организмахозяина и сообщающееся с внешней средой отверстием на вершине, через которое освобождаются пикноспоры.

Впоследниегодыпомимоморфологическихкритериевприпостроении системы дейтеромицетов учитывают способ формирования спор из конидиогенных клеток. По этому признаку выделяют две группы конидий – таллические и бластические. Оба эти критерии недостаточны для построения системы несовершенных грибов из-за присущего им параллелизма в строении и развитии конидиальных спороношений

угрибов. Кроме того плеоморфизм конидиального спороношения также усложняет ситуации, так у грибов одного вида в жизненном цикле могут чередоваться ложе и пикниды (например, у Gnomoniaulmi). Высокая адаптивная способность дейтеромицетов обеспечивается многообразием спороношений изначительной генетической и биохимической изменчивостью, которая может возникать при образовании гетерокариотных мицелиев и парасексуальной рекомбинации в них.