- •1. Соотношение судоустройства и судопроизводства. Судоустройство в узком и широком смыслах.

- •2. Понятие, виды и классификация правоохранительных органов. Дискуссия о месте суда в системе правоохранительных органов.

- •Классификация и виды.

- •Уполномоченный по правам человека

- •Классификация

- •3. Основные этапы развития российской судебной системы.

- •4 Последовательно сменяющих друг друга этапа:

- •4. Понятие и признаки судебной власти. Независимость судебной власти: структура и общая характеристика

- •Независимость.

- •5. Полномочия судебной власти и их развитие. Полномочия судебной власти.

- •6. Правосудие: понятие и эволюция.

- •7. Правосудие и виды судопроизводства.

- •Административное судопроизводство:

- •8. Полнота судебной власти и способы ее обеспечения.

- •9. Источники права, регулирующие судоустройство и деятельность правоохранительных органов: классификация и их иерархия.

- •10. Конституция рф и ее значение для организации и деятельности правоохранительных органов.

- •Значение Конституции рф в регулировании организации и деятельности правоохранительных органов:

- •11. Значение актов судебной власти для организации и деятельности правоохранительных органов.

- •12. Понятие, значение, система и классификация принципов организации и деятельности судебной власти.

- •13. Принцип обеспечения права на судебную защиту.

- •14. Принцип законности.

- •Из обязанности соблюдать закон в процессуальном законодательстве выводится ряд следствий:

- •Из запрета неконтролируемого усмотрения должностного лица в ходе правоприменения:

- •К вопросу об отсутствии у судебной власти правотворческих полномочии:

- •15. Принцип справедливости.

- •16. Независимость судей и подчинение их только закону. Гарантии независимости.

- •Гарантии:

- •Независимость судебной власти во взаимоотношениях с иными ветвями власти проявляется в следующем:

- •Проявление независимости судебной власти в статусе судей как ее носителей. Гарантии:

- •Обеспечение независимости судебной власти процессуальными гарантиями. К ним относятся:

- •17. Участие граждан в отправлении правосудия

- •18. Гласность судопроизводства и открытость судебной деятельности.

- •19. Состязательность и равноправие сторон как один из принципов правосудия.

- •20. Принцип языка судопроизводства.

- •21. Принцип разумного срока судопроизводства

- •22. Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту

- •23. Презумпция невиновности, ее значение для гарантий прав личности

- •25. Разграничение судов общей юрисдикции и специализированных судов.

- •Нормативный

- •Исторический

- •Теоретический.

- •Дискуссия о месте арбитражного суда в судебной системе рф.

- •Дискуссия о месте военных судов в судебной системе рф.

- •26. Единство гражданской и уголовной юстиции

- •27. Подведомственность и подсудность судебных дел: характеристика понятий и соотношение с понятием компетенции суда

- •28. Разграничение понятий звена судебной системы и судебной инстанции. Виды судебных инстанций.

- •29. Понятие судебной системы, ее структура.

- •1. Конституционные суды в рф:

- •2. Суды общей юрисдикции в рф.

- •3. Арбитражные суды в рф.

- •4. Иные суды, действующие на территории рф.

- •30. Мировые судьи, их место и роль в судебной системе.

- •31. Районные суды: полномочия, организация работы, вспомогательный аппарат.

- •Полномочия более подробно (для тех, кто хочет знать больше).

- •Приостановление.

- •Прекращение

- •Понятие

- •Порядок проведения

- •"Об арбитражных судах в Российской Федерации"

- •1. Органы и лица, участвующие в организационном обеспечении деятельности Конституционного Суда рф.

- •2. Органы и лица, осуществляющие организационное обеспечение деятельности судов общей юрисдикции:

- •4. Органы и лица, осуществляющие организационное обеспечение деятельности арбитражных судов:

- •Управения в субъектах.

- •Обязанности

- •2) Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина

- •Территориальные прокуратуры:

- •Специализированные прокуратуры:

- •Система органов прокуратуры

- •1. Территориальные прокуратуры

- •2. Специализированные прокуратуры

- •Обязанности

- •Глава 10 Закона о полиции предусматривает многосторонний контроль

- •Следственный комитет рф.

- •Следственный аппарат мвд.

- •Адвокатура

- •Адвокатская деятельность

- •Региональный реестр адвокатов

- •Адвокатские палата субъектов.

- •Президент адвокатской палаты.

- •Ревизионная комиссия.

- •Квалификационная комиссия.

- •Понятие

- •Организация:

- •Организация нотариальных палат

- •Президент фпа.

3. Основные этапы развития российской судебной системы.

4 Последовательно сменяющих друг друга этапа:

1) дореформенный (до Судебной реформы 1864 г.); отсутствие судебной власти в классическом понимании, нет опоры на юридическую науку, беспорядочное нагромождение учреждений. Происходит процесс формирования предпосылок построения цельной судебной системы: обособление суда от власти монарха, отделением суда от администрации, тенденции к систематизации судов, формирование судейского корпуса

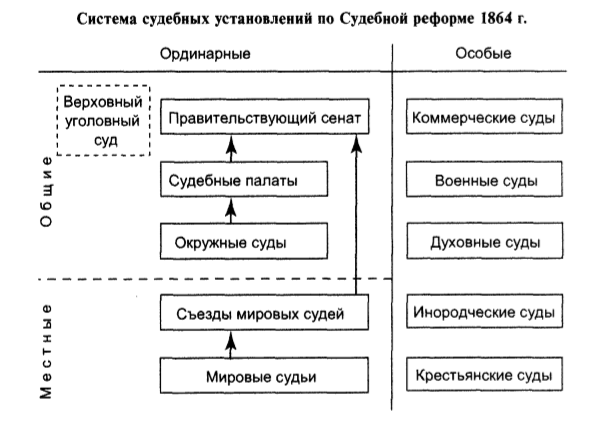

2)

пореформенный (1864-1917 гг.); 20 ноября 1864 г.

Александр II подписал указ. Своим

высочайшим повелением император утвердил

четыре кодекса, составивших нормативный

фундамент великой Судебной реформы: 1)

Учреждение судебных установлений

(судебная

власть в Российской империи принадлежала

только пяти «установлениям»: 1) мировым

судьям; 2) съездам мировых судей; 3)

окружным судам; 4) судебным палатам и 5)

Правительствующему сенату); 2)

Устав уголовного судопроизводства;

3) Устав

гражданского судопроизводства

и 4) Устав о

наказаниях, налагаемых мировыми судьями.

Новый суд действительно был полностью

отделен от администрации. Укрепление

статуса судей (Произошло существенное

расширение гарантий судейской

независимости). НО. Так, несмотря на

провозглашенную всесословность нового

суда, параллельно с ним продолжала

функционировать система сословных

крестьянских судов, действовали также

коммерческие суды, сохранялись духовные

суды, существовали инородческие суды.

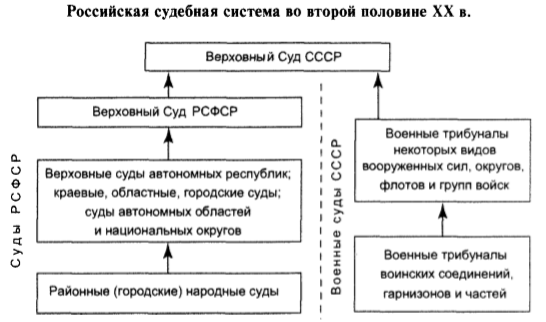

3)

советский (1917—1991 гг.) слом прежней

судебной системы. 24 ноября 1917 г. Советом

Народных Комиссаров был принят Декрет

о суде № I; организация нового суда

определялась местными актами и потому

не отличалась единообразием; Ситуация

изменилась лишь к концу 1918 г. после

принятия первого Положения о народном

суде, направленного на унификацию

российского судоустройства.; суд вновь

оказался соединен с администрацией;

упрощении посредством создания единого

народного суда и упразднения апелляции;

создание органов политической юстиции,

действовавших под эгидой борьбы с

контрреволюцией и укрепления диктатуры

пролетариата; внедрение суда шеффенского

типа (институт народных заседателей);

провозглашение сменяемости народных

судей; требование о профессионализме

судей сменилось началом классовости.

С 22 года началась судебная реформа.

частичный отказ от идеи единого народного

суда; изменение органов политической

юстиции (частичное упразднение);

ограничение начала сменяемости. Реформы

50-60 и 77 годов ставили своей целью лишь

нормализацию судебной системы в рамках

идеологии.

4) постсоветский (с 1991 г. по настоящее время). Шаги по обеспечению его большей независимости; реанимируется идея суда присяжных; создание в стране судебной власти и обеспечение подлинной независимости судей; не было тотального слома прежней правовой и судебной системы; разделили все суды на федеральные и суды субъектов Российской Федерации; учредили мировых судей; в 2001 принимают УПК и КоАП, в 2002 – ГПК; преобразовали прокуратуру, выделили СК; переименовали милицию в полицию; упразднили высший арбитражный; ввели апелляционные и кассационные суды.