- •Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

- •Реферат

- •На тему:

- •Реферат

- •Вакин с.А., Шустов л.Н. Основы радиоэлектронной борьбы. Глава 5 Пассивные и активно-пассивные помехи рлс. Уравнение радиоэлектронного подавления

- •5.1. Виды пассивных помех. Дипольные отражатели

- •Эффективная площадь рассеяния полуволнового диполя, произвольно ориентированного в пространстве

- •Эпр диполя Герца

- •5.2. Динамика образования и статистические характеристики облака отражателей

- •Удельная эффективная площадь рассеяния облака дипольных отражателей

- •Спектр флуктуаций сигналов, отраженных от диполей

Эпр диполя Герца

ЭПР отражателей, имеющих длину l, много меньшую длины волны λ (диполь Герца), в десятки раз меньше ЭПР полуволнового отражателя. Количественно ЭПР диполя Герца (σl) может быть определена по рассмотренной ранее схеме (см. (5.1.3), (5.1.5), (5.1.8)), с соответствующей заменой σ1 на σl, hд на l, G1 на Gl:

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() ;

; ![]() ;

;

![]() .

.

Здесь: E – напряженность падающего на диполь электрического поля. Вектор падающего поля предполагается коллинеарным с диполем;

z ‑ комплексное входное сопротивление диполя;

W ‑ волновое сопротивление диполя.

По условиям

У диполя Герца W = 1000 ом [64], коэффициент направленного действия Gl = 1,5. Соответственно максимальное значение ЭПР диполя Герца определяется выражением

![]() , (5.1.24)

, (5.1.24)

что соответствует результатам, полученным Релеем, при исследовании рассеяния волн малыми телами.

Чтобы оценить порядок σl, предположим, что l/λ = 0,1, тогда σl = 1,8∙10-3l2 м.2

Если l = 0,01 м. то σl = 1,8 10-7 м.2 ЭПР полуволнового диполя на волне λ = 0,1 м будет равна σl = 0,86λ2 = 0,86∙10-2 м.2

![]() .

.

Следовательно, полуволновый диполь l = 5 см на волне λ =10 см имеет ЭПР σl, примерно в 50000 раз большую чем диполь длиной 1 см.

5.2. Динамика образования и статистические характеристики облака отражателей

Пространственно-временные параметры облака отражателей

Чтобы определить информационный ущерб, наносимый пассивными помехами, необходимо знать ЭПР части облака диполей, попадающей в элемент разрешения подавляемой РЛС, в данный момент времени. Последнее требует знания динамики развития облака отражателей после раскрыва пачки, сброшенной постановщиком помех.

Масса диполя и его аэродинамические характеристики обеспечивают ему возможность достаточно свободного перемещения под воздействием воздушных потоков. Практически, большинство действующих диполей пачки совершает случайные блуждания в соответствии с законами турбулентной диффузии атмосферы. Количественные оценки первого приближения, позволяющие ориентировочно оценить параметры облака диполей, могут быть получены на основании рассмотрения простейшей задачи теории одномерных блужданий [65. 66].

В рассматриваемом случае диффундирующую безынерционную частицу представляет диполь, осуществляющий случайные блуждания (флуктуации) под воздействием сил, обусловленных турбулентной диффузией атмосферы. Предполагается, что через интервал времени τ осуществляется дискретное перемещение диполя на расстояние h вправо или влево по оси ОХ. Движение начинается из начала координат (ОХ = 0). Перемещения осуществляются по случайному закону вправо с вероятностью p, влево с вероятностью q.

Параметры τ,h, p и q предполагаются

![]() (5.2.1)

(5.2.1)

постоянными в течение времени наблюдения.

Определим вероятность того, что через n шагов в момент времени t = nτ диполь удалится от начала координат на расстояние x. Последнее может иметь место, если за время t диполь m раз переместится вправо и (n-m) влево. Соответственно

![]() . (5.2.2)

. (5.2.2)

Искомая вероятность Pn(m) определяется с помощью формулы Бернулли [3, 20]:

![]() , (5.2.3)

, (5.2.3)

где

![]() .

.

В пределе при τ → 0 и h → 0 от вероятности Pn(m) можно перейти к вероятности P(x,t). Процесс блуждания является Марковским. Опираясь на закономерности Марковских процессов, определим вероятность P(x,t+τ) того, что диполь в момент времени t+τ будет в точке с координатой x. В соответствии с теоремой Маркова, которая в данном случае сводится к формуле полной вероятности, имеем

![]() (5.2.4)

(5.2.4)

![]()

Пользуясь равенством (5.2.1), выражение (5.2.4) можно записать следующим образом:

![]() . (5.2.5)

. (5.2.5)

Для достаточно малых τ и h в (5.2.5) разности вероятностей представляются в виде первых членов соответствующих рядов:

где O(τ) и O(h2) ‑ остатки соответствующих порядков малости. Подставляя полученные выражения для разностей вероятностей в (5.2.4) и опуская достаточно малые величины O(τ) и O(h2), получим:

![]() . (5.2.6)

. (5.2.6)

Переходя к пределу τ → 0 и h → 0, введем ограничения, не допускающие произвольного независимого друг от друга перехода τ и h к пределу. Ограничения предполагают конечность скоростей распространения флуктуаций и их дисперсий. Конкретно это сводится к существованию конечных пределов

![]() (5.2.7)

(5.2.7)

С учетом сделанных ограничений уравнение (5.2.6) преобразуется к виду

![]() . (5.2.8)

. (5.2.8)

Решение уравнения должно удовлетворять следующему начальному условию:

![]() (5.2.9)

(5.2.9)

Уравнение (5.2.8) является классическим уравнением диффузии. Оно получено в начале века физиками Фоккером и Планком. В общем виде и достаточно строго оно было выведено А.Н. Колмогоровым. Наиболее широко распространенное его название ‑ уравнение Фоккера-Планка-Колмогорова (ФПК).

Если функция P(x,t) дифференцируема, то уравнение ФПК может быть записано и для плотности вероятности p(x,t):

![]() (5.2.10)

(5.2.10)

Начальное условие

![]() , (5.2.11)

, (5.2.11)

где δ(x–x0) ‑ дельта-функция. Когда x0 = 0 и t0 = 0, что имеет место в рассматриваемом случае, получим

![]() .

.

Решение уравнения (5.2.10) может быть получено методом разделения переменных [67]. Если коэффициент сноса Ax и диффузии Bx, постоянны, решение уравнения (5.2.10) при начальных условиях (5.2.11) записывается в следующем виде:

. (5.2.12)

. (5.2.12)

В полученном выражении Axt равно среднему значению смещения диполя от начала координат (x = 0) за время t,которое в последующем обозначается x0:

![]() . (5.2.13)

. (5.2.13)

Среднее квадратическое отклонение (СКО) диполя по оси x определяется равенством

![]() . (5.2.14)

. (5.2.14)

Знак осреднения над σx, x0, и другими величинами в данном случае и в последующем опускается.

Характерной особенностью плотности вероятности p(x,t) является ее нестационарность. Параметры σx и x0, зависят от l.

Рис. 5.6

На рис. 5.6 приведена зависимость p(x,t) для двух моментов времени t1 и t2 (t1<t2), которым соответствуют СКО. и σx1 и σx2. Предполагается, что Ax = x0 = 0. Здесь же показана эффективная ширина полосы дипольных отражателей lПэ,x(t2), определяемая СКО σx(t2) и равная

![]() . (5.2.15)

. (5.2.15)

В последующем дисперсию распределения диполей в турбулентной среде обозначаем σx2(σy2,σx2)

![]() . (5.2.16)

. (5.2.16)

Предполагая независимость турбулентной диффузии атмосферы по осям OX, OY и OZ, что в рассматриваемой задаче вполне допустимо, можно записать уравнения ФПК для плотностей вероятностей p(y,t) и p(z,t), с соответствующими начальными условиями, и получить решения, аналогичные (5.2.12). Как известно, процессы турбулентной диффузии атмосферы отличаются от классического случая, описываемого уравнением ФПК с постоянными коэффициентами.

В зависимости от величины дисперсии σ2 распределения диполей в турбулентной среде коэффициент турбулентной дисперсии B по разному изменяется во времени, причем

![]() .

.

Исследования А. А. Загородникова [38, 68] показали, что распределение дипольных отражателей в турбулентной атмосфере при эффективном значении ширины облака lПэ ≤ 50 м определяется коэффициентом турбулентной диффузии B, зависящим от времени по квадратичному закону (закону турбулентной диффузии Колмогорова-Обухова). При этом СКО σx зависит от времени в степени 3/2

![]() ,

,

где ηx – коэффициент пропорциональности.

Если же 50 м ≤ lПэ ≤ 1000 м, то коэффициент турбулентной диффузии изменяется пропорционально времени

![]() .

.

Соответственно, при больших значениях эффективной ширины облака (lПэ ≥ 1000 м) имеет место обычная диффузия B = const, σ = η√t.

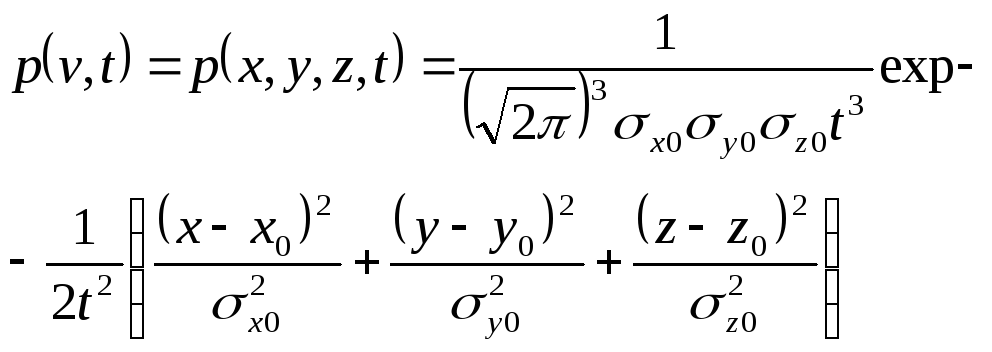

На практике наибольший интерес представляет второй случай 25 м ≤ σ ≤ 500 м. Для указанных условий решение уравнения турбулентной диффузии приводит к следующей формуле для трехмерной плотности вероятности p(v,t):

(5.2.17)

(5.2.17)

Здесь:

![]()

Cx, Cy, Cz – скорость движения воздуха (скорость течения) соответственно по осям x, y, z.

Ax’, Ay’, Az’– осредненные скорости ветра по осям x, y, z.