- •3) Все многообразие выращиваемых в промышленных масштабах растений условно разделяют на 7 основных отраслей в зависимости от их вида, специфики возделывания, места произрастания и других факторов:

- •4) Условия центров происхождения видов растений:

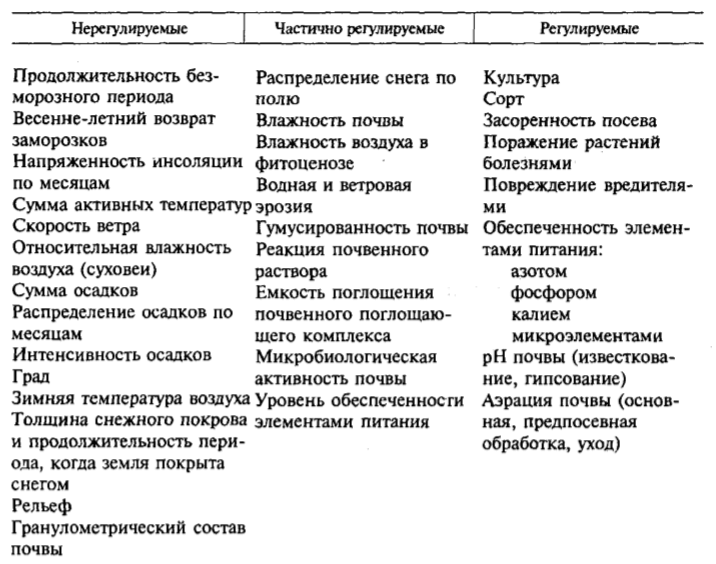

- •7) Факторы, влияющие на рост и развитие растений:

- •9) Классификация полевых культур:

- •20) Государственный стандарт посевных качеств семян кукурузы на силос:

- •35) Технология возделывания озимой ржи: для того чтобы озимая рожь смогла сформировать 1 тонну зерна, ей потребуется 31 килограмм азота, 13,7 килограмма фосфора, 26 килограмм калия.

- •39) Технология возделывания ярового ячменя:

- •41) Технология возделывания овса:

- •43) Возделывание кукурузы по зерновой технологии:

- •45) Технология возделывания проса:

- •49) Значение гороха:

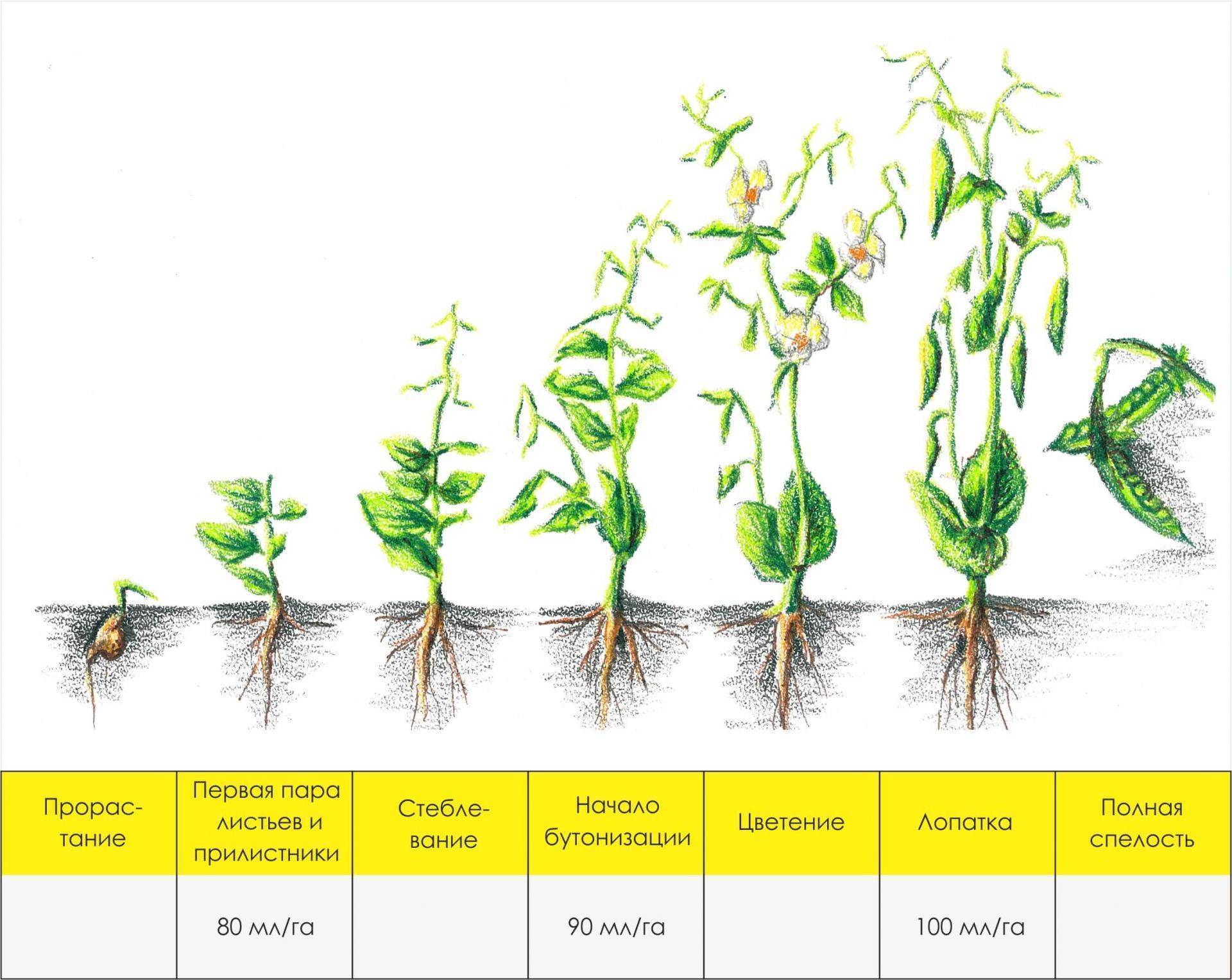

- •50) Технология возделывания гороха:

- •51) Значение чечевицы:

- •52) Технология возделывания чечевицы.

- •53) Значение подсолнечника.

- •54) Технология возделывания подсолнечника.

- •56) Технология возделывания ярового рапса:

- •57) Значение рыжика: большинство видов рыжика — медоносы.

- •58) Технология возделывания озимого рыжика:

- •59) Значение льна:

- •60) Технология возделывания льна:

- •61) Значение конопли.

- •62) Технология возделывания конопли:

- •63) Значение свеклы.

- •64) Технология возделывания сахарной свеклы:

- •65) Биологические особенности сахарной свеклы второго года жизни.

- •66) Технология возделывания сахарной свеклы на семена:

- •67) Значение картофеля.

- •68) Технология возделывания картофеля.

- •69) Значение козлятника восточного.

- •70) Технология возделывания козлятника восточного.

- •71) Значение люцерны синей.

- •72) Технология возделывания люцерны синей.

- •73) Значение клевера лугового.

- •74) Технология возделывания клевера лугового.

- •75) Значение костреца.

- •76) Технология возделывания костреца.

- •77) Значение вики посевной.

- •78) Технология возделывания вики посевной.

- •79) Значение гороха полевого.

- •80) Технология возделывания гороха полевого.

- •81) Значение суданской травы.

- •82) Технология возделывания суданской травы.

- •83) Значение кормовых корнеплодов.

- •84) Технология возделывания кормовых корнеплодов.

7) Факторы, влияющие на рост и развитие растений:

Водоснабжение: вода жизненно необходима для обеспечения максимального роста. Все-таки, растение поглощает питательные вещества в форме жидкости. Чем больше корней, тем больше питательных веществ получает растение. Таким образом, поддерживайте стабильный уровень pH почвы во избежание повреждения корней. Если растение поникло, это может быть признаком недостаточного водоснабжения.

Питание: большинство компонентов для обеспечения роста растений присутствует в атмосфере. Влияние удобрений на рост составляет около 6 процентов. Следует разумно подходить к использованию удобрений, потому что чрезмерное их использование может отрицательно повлиять на рост.

Освещение: рост растений обеспечивается сжиганием глюкозы. Эти сахара являются продуктом света (процесса фотосинтеза). Таким образом, растениям необходим достаточный уровень освещенности. Особенно сильно недостаток света сказывается на росте корневой системы, что влияет на поглощение питательных веществ из почвы.

Кислород и CO2: растениям необходим кислород для дыхания. Чрезмерный полив вымывает кислород из почвы, приводя к корневой гнили. Кроме того, растения нуждаются в СО2 для выработки глюкозы, но этого газа в атмосфере в избытке.

Температура: следите за тем, чтобы температура почвы не опускалась ниже 20 °C. Температура очень сильно влияет на рост. Если она слишком высокая (выше 30 °C), это негативно скажется на процессе фотосинтеза. Слишком низкая температура замедляет процессы роста, завязывания плодов и цветения.

Влажность воздуха: при слишком высокой или слишком низкой влажности воздуха рост растений может быть замедлен. Слишком высокая влажность влияет на способность растений испарять воду через листья, что приводит к снижению поглощения воды и питательных веществ из почвы. Такие условия также повышают вероятность грибковых заболеваний. Если влажность слишком низкая, у растений могут появиться признаки пересыхания и ожогов, что ведет к потере хлорофилла.

На формирование урожая сельскохозяйственных культур влияют природные факторы (естественное плодородие почвы, погода), биологические (органические удобрения, семена, гибриды), организационно-техногенные (обработка почвы, минеральные удобрения, мелиоранты, средства защиты растений).

8) Для длиннодневных культур имеет значение не только сумма активных температур, но и продолжительность светового дня. С увеличением длины дня сокращаются межфазные периоды, а следовательно, и время на накопление массы вегетативных органов; сокращается период вегетации, но при этом снижается масса растений.

9) Классификация полевых культур:

I. Зерновые. Возделываются для получения зерна (семян).

1. Типичные хлеба (пшеница, рожь, тритикале, ячмень, овес).

2. Просовидные хлеба (кукуруза, просо, сорго, рис, чумиза).

3. Зерновые бобовые (горох, бобы, чечевица, чина, фасоль, нут, лобия, люпин и др.).

4. Прочие зерновые (гречиха и другие незлаковые).

II. Технические. Служат источником сырья для промышленности.

1. Масличные:

жирномасличные (подсолнечник, сафлор, горчица, рыжик, рапс, лен, сурепица и другие капустные);

эфирномасличные (кориандр, анис, анизет, тмин, фенхель, мята, шалфей мускатный, лаванда и др.).

2. Прядильные (волокнистые):

растения с волокном на семени (хлопчатник);

растения с волокном в стеблях — лубяные (лен прядильный, конопля, кенаф, канатник, джут, рами и др.);

растения с волокном в листьях (юкка, сизаль, лен новозеландский и др.).

3. Сахароносные:

корнеплоды (сахарная свекла, цикорий);

другие сахароносы (сахарный тростник).

4. Крахмалоносные (клубнеплоды — картофель, топинамбур, или земляная груша).

5. Лекарственные, инсектицидные и др. (мак, валериана, дигиталис, белладонна, табак, махорка, ромашка далматская, анабазис, хмель и др.).

III. Кормовые. Являются основным источником корма для сельскохозяйственных животных.

1. Корнеплоды (листоплодные) — свекла, морковь, репа, брюква, кормовая капуста.

2. Однолетние бобовые травы (вика, сераделла, пелюшка, однолетние виды клевера).

3. Однолетние злаковые травы (суданская трава, могар, райграс однолетний и др.).

4. Многолетние бобовые травы (люцерна, эспарцет, клевер, лядвенец и др.).

5. Многолетние злаковые травы (тимофеевка, житняк, кострец, пырей, ежа, райграс и др.).

IV. Бахчевые. Культуры продовольственного, кормового или технического назначения.

1. Кормовые (арбуз кормовой, тыква, кабачки).

2. Пищевые (арбуз столовый, дыня, кабачки, тыква столовая).

3. Технические (люффа).

Существует группировка полевых культур по характеру использования главного продукта, получаемого в урожае. По этому признаку выделено 6 групп: I — зерновые; II — корнеплоды, клубнеплоды, бахчевые, кормовая капуста; III — кормовые культуры; IV — масличные и эфирномасличные; V — прядильные и VI — табак и махорка.

10) Технология возделывания полевых культур — это комплекс агротехнических приемов, выполняемых в определенной последовательности, направленный на удовлетворение требований биологии культуры и получение высокого урожая заданного качества.

Технология возделывания полевых культур может включать в себя следующие приемы:

Известкование — снижение кислотности почвы до уровня требований биологии культур, возделываемых в севообороте

Лущение стерни — перемешивание растительных остатков с почвой; разрушение капилляров верхнего слоя — закрытие влаги; создание условий для прорастания сорняков

Внесение органических удобрений — улучшение режима питания культур и водно-физических свойств почвы

Внесение минеральных удобрений — оптимизация режима минерального питания возделываемых культур

Зяблевая вспашка — заделка пожнивных остатков, органических и фосфорнокалийных удобрений; улучшение водно-воздушного режима почвы для активизации ее микробиологической деятельности

Перепашка зяби — рыхление пахотного слоя заплывающих почв; заделка органических и фосфорно-калийных удобрений при весеннем их внесении

Весновспашка — заделка пожнивных остатков, органических и минеральных удобрений, рыхление пахотного слоя почвы (проводят в том случае, когда невозможно осуществить зяблевую вспашку)

Весеннее боронование зяби — разрыв капилляров верхнего слоя почвы — закрытие влаги для культур поздневесеннего срока посева

Весенняя подкормка азотом озимых и мятликовых трав — обеспечение стартового роста культур на почвах, обедненных азотистыми соединениями

Весеннее боронование озимых и многолетних трав — осветление точки роста при осеннем перерастании озимых и многолетних трав

Обработка почвы комбинированным агрегатом типа РВК — рыхление, выравнивание и прикатывание почвы перед посевом

Предпосевная культивация — рыхление верхнего слоя почвы, борьба с сорняками

Предпосевное прикатывание — уплотнение верхнего слоя легких почв, установление капиллярных связей

Подготовка семян к посеву — фракционирование семян по размеру; доведение их до высших посевных стандартов; обеззараживание от патогенной микрофлоры; повышение всхожести и энергии прорастания

Посев — распределение семян (посевного и посадочного материала) на одинаковую глубину, на равные расстояния друг от друга

Послепосевное прикатывание — установление контакта мелких семян с капиллярами почвы

Довсходовое боронование — уничтожение нитей прорастающих семян сорняков, разрушение почвенной корки

Послевсходовое боронование — уничтожение проростков сорняков

Культивация междурядий — уничтожение сорняков в междурядьях, рыхление междурядий, подкормка культур минеральными удобрениями

Корневая подкормка — улучшение минерального питания растений в отдельные периоды онтогенеза в соответствии с требованиями биологии культуры

Окучивание — увеличение клубне- и корнеобитаемого объема и улучше% ние аэрации почвы, борьба с сорняками

Некорневая подкормка — компенсация недостаточного корневого питания растений; улучшение качества урожая

Обработка посевов пестицидами — предотвращение появления сорняков, уничтожение вегетируюших сорняков (гербициды); предотвращение развития или снижение вредоносности болезней (фунгициды, бактерициды); снижение повреждений растений вредными насекомыми (инсектициды)

Применение биологически активных веществ — регулирование роста и развития растений; предотвращение полегания (ретарданты); усиление оттока пластических веществ в запасающие органы (сениканты); подсушивание растений, завершение вегетации (десиканты); освобождение растений от листьев, подготовка к уборке (дефолианты)

Обкашивание полей — подготовка поля к уборке — исключение из общей массы урожая краевых, наиболее засоренных полос

Уборка — сбор урожая с поля с минимальными потерями количества и качества продукции

Каждый технологический прием необходим для решения определенной задачи, если он выполнен в срок и с требуемым качеством.

11) Главная задача известкования почвы это изменение кислотности, сдвиг ее в щелочную сторону, способ известкования заключается во внесении в неё удобрений известкового типа: кальцита, доломита, известняка, сахарных отходов, гашёной извести и др. Помимо регулировки кислотности, целью этого метода является повышение плодородия почвы и улучшение её физических свойств. Основными задачами предпосевной подготовки почвы являются: создание условий для качественного посева семян и посадки культурных растений и их нормального развития, а также сохранение влаги в почве и борьба с сорняками.

12) Различают три основных способа внесения удобрений:

основное (допосевное);

припосевное (рядковое), или припосадочное;

послепосевное (подкормка).

Основное, или допосевное, удобрение предназначено для удовлетворения потребности растений в питательных элементах после всходов до конца вегетации.

Основное (допосевное) удобрение заделывается плугом при вспашке зяби.

Припосевное (рядковое) или припосадочное удобрение предназначено для удовлетворения потребностей растений в элементах питания в период от прорастания до появления полных всходов. Как правило, оно не превышает 2-10% от общей дозы. Чаще используются водорастворимые фосфорные, реже фосфорно-азотные или фосфорно-азотно-калийные удобрения.

Это локальный наиболее эффективный способ внесения одновременно с посевом семян в виде строчки (ленты) под ними или сбоку на расстоянии 2-3 см.

Послепосевное удобрение, или подкормка, используется для получения высокого урожая и улучшения его качества. Прием позволяет усилить питание растений в определенные периоды развития, дополняет или улучшает действие основного удобрения. Сочетание этих приемов позволяет обеспечить оптимальное питание растений в процессе вегетации. На долю подкормки приходится 20-30% от общей дозы.

Подкормки проводят поверхностно, с заделкой в почву, вразброс и локально, сухими и жидкими удобрениями, корневые и некорневые. Подкормки азотными удобрениями, обязательны для озимых зерновых и многолетних злаковых трав.

Особенно важны подкормки на почвах легкого гранулометрического состава, в районах достаточного увлажнения.

Для кукурузы на силос необходима система удобрений, состоящая из основного (N, P, K) и припосевного (N, P) видов внесения удобрений.

Припосевное удобрение обеспечивает растение элементами питания в начальные фазы развития, вносят его во время посева в рядки или лентами.

Основное удобрение оно обеспечивает растения элементами питания в течение всего вегетационного периода и улучшает физико-химические свойства почвы.

Весенним внесением удобрений невозможно полноценно компенсировать потребности культуры в элементах питания. В первую очередь это касается фосфора, который в большом количестве необходим кукурузе для формирования значительного урожая. Калий для кукурузы лучше вносить с осени.

С 4-ой по 10-ю недели вегетативного периода кукуруза испытывает высокую потребность в фосфате. Фосфор, как и калий, рекомендуется вносить осенью. Для фосфора особенно важно хорошее перемешивание с почвой, так как этот элемент в ней практически неподвижен.

13) В качестве подготовки семян кукурузы на силос к посеву используют обогрев на солнце, инкрустирование семян. Посев кукурузы на силос высевают в оптимальные сроки сева - 11 мая - 17 мая. Норма высева семян, кг/га = 36. Средняя глубина посева в оптимальные сроки - 5 - 6 см. Однако, в первые дни сева в неглубоко прогретую, влажную почву, наилучшей будет глубина 4 - 5 см, в особенности для глинистых почв. При посеве же в полусухую почву, для того чтобы положить семена во влажный слой, допускается заглубить сеялку до 8 - 10 см. Отклонение глубины заделки отдельных семян от средней должно быть не более ±15%, что при глубине посева 5-6 см составляет примерно 0,8 см. Ширина стыкового междурядья не должна отклоняться от ширины основного более чем на ±5 см. Способ посева - пунктирный с шириной междурядий 70 см. Для пунктирного высева семян широко применяют пневматические и механические сеялки, обеспечивающие точную однозерновую укладку семян в ряду.

14) Уход определяется биологическими особенностями культур, целью возделывания, способом посева, почвенно-климатическими условиями и начинается непосредственно за посевом и заканчивается к уборке, в зависимости от особенностей культуры и местных условий, намечается комплекс обоснованных агромероприятий: мероприятия по борьбе с сорняками; мероприятия по борьбе с полеганием растений (применение ретардантов; возможность одновременного внесения ретардантов и гербицидов).

Мероприятия по борьбе с болезнями и вредителями: профилактические, агротехнические мероприятия, применение химических препаратов для борьбы с вредителями и болезнями с учетом порога вредоносности.

Специальные мероприятия по уходу за растениями (прикатывание после посева, подкормки).

После посева семян кукурузы на силос проводят следующие послепосевные мероприятия: Боронование посевов до всходов, Первая междурядная обработка, Вторая междурядная обработка.

15) Семеноведение – наука о семенах, изучающая процесс образования и жизнь семян с момента оплодотворения яйцеклетки на материнском растении до образования из них после посева нового растения, т. е до перехода молодого растения от гетеротрофного питания (за счет запасов семени) к автотрофному. Семеноведение разрабатывает методы определения посевных качеств семян. Задачи семеноведения:

Изучение морфологического и антомического строения;

Изучение процесса образования семян на материнском растении;

Установление влияния внешних факторов на величину и качество семян;

Изучение физиологических процессов;

Изучение качества посевного материала и методы его определения.

16) озимая пшеница

Этапы органогенеза озимой пшеницы

В набухшем от влаги семени начинается активное разрастание зародышевых органов. При прорастании зерновки трогается в рост главный зародышевый корешок. Через сутки-двое появляются зародышевые корни. Конус нарастания (точка роста) недифференцированный. Этап завершается прорастанием семени и появлением всходов.

Дифференциация основания конуса нарастания на зачаточные узлы, междоузлия и стеблевые листья.

Вытягивание и сегментация конуса нарастания – зачаточной оси колоса. С началом кущения образуются вторичные (узловые) корни.

Формирование колосковых бугорков (конуса нарастания второго порядка). Растут нижние междоузлия. Начало выхода в трубку.

Формирование цветков в колосках. Первыми начинают дифференцироваться колосковые бугорки в средней части колоса, а затем процесс идет вверх и вниз вдоль оси. На этом этапе окончательно определяется потенциально возможное для сорта число цветков в колосках. Продолжается выход в трубку.

Формирование пыльниковых мешков и завязи пестика. Идет рост тычинок, пестика и покровных органов цветка. Усиленно растут средние междоузлия. Стеблевание.

Завершение процесса формирования пыльцы. Усиливается рост тычиночных нитей. Начинается интенсивный рост члеников соцветия и покровных органов цветка, а также верхних междоузлий. Стеблевание.

Завершается процесс формирования всех органов соцветия и цветка. Усиленно растет самое длинное верхнее междоузлие. Идет выколашивание.

Цветение, оплодотворение, образование зиготы. Рост междоузлий стебля прекращается.

Формируются зерновки. К концу этапа зерновки достигают типичной для сорта длины.

Накопление питательных веществ в зерновках (налив), идет их рост в толщину и ширину; фазы молочного и тестообразного состояния.

Рост зерновки прекращается, наступает восковая и полная спелость. Накопленные в зернах питательные вещества превращаются в запасные.

17) этапы формирования плодов у гороха

18) Покой семян - это эволюционная адаптация, которая предотвращает прорастание семян в неподходящих экологических условиях, которые обычно приводят к низкой вероятности выживания рассады. Спящие семена не прорастают в течение определенного периода времени при сочетании факторов окружающей среды, которые обычно способствуют прорастанию неспящих семян. Вынужденный покой обычно связан с отсутствием влаги или необходимой для прорастания семян температуры.

Органический покой, свойственный зрелым семенам многих растений, предохраняет их от прорастания в неблагоприятных для развития условиях (с осени, в засуху и др.) и порчи.

Наиболее широко распространены типы физиологического покоя семян — неглубокий и глубокий.

В неглубоком физиологичесом покое, вызываемом пониженной газопроницаемостью покровов, окружающих зародыш, находятся свежесобранные семена многих с.-х. культур,а также сорных растений.

Глубокий физиологический покой, вызываемый как пониженной газопроницаемостью покровов семян, так и покоем самого зародыша, свойствен семенам плодовых деревьев семейства розовых.

Неглубокий покой семян может быть нарушен различными физиологическими воздействиями (сухое хранение, охлаждение набухших семян, воздействие света и др.), а также повреждением покровов.

Глубокий покой нарушается только длительной (2 — 5 мес) холодной стратификацией семян.

Долговечность семян - продолжительность периода, в течение которого семена сохраняют способность к прорастанию. Различают Долговечность семян биологическую и хозяйственную. Биологическая Долговечность семян — период, в течение которого в партии семян остаются способными к прорастанию хотя бы единичные семена; хозяйственная Долговечность семян — период, в течение которого партия семян сохраняет процент всхожести, предусмотренный ГОСТом, т. е. остаётся кондиционной. Биологическая Долговечность семян может исчисляться десятками лет (например, у люцерны и клевера), хозяйственная — несколькими годами. 19) Подготовка семян к посеву: для повышения качества посевного материала проводится заблаговременная, или предпосевная его подготовка, которая может включать различные приемы. Протравливание семян. Проводится как непосредственно перед посевом, так и за 2 - 3 недели до него. Инокуляция - обработка семян зерновых бобовых культур и многолетних бобовых трав бактериальными препаратами.

Инокуляция способствует образованию на корнях бобовых растений клубеньков, в которых находятся клубеньковые бактерии из рода Ризобиум.

Калибровка - выделение семян по размерам.

Очистка, сушка и сортирование. Семенное зерно должно быть рассортировано на однородные партии по величине (размерам) и массе, что очень важно для повышения урожайности и комплексной механизации возделывания культур, высеваемых сеялками точного высева (кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла и др.). Предпосевная (заблаговременная) подготовка семян включает протравливание, воздушно-тепловой обогрев или активное вентилирование, инокуляцию семян бобовых культур, инкрустирование, дражирование, скарификацию и др.

Протравливание (обеззараживание) - обязательный прием подготовки семян к посеву, направленный на обеззараживание их от возбудителей бактериальных и грибных болезней и предохранение от вредителей, которые могут наносить большой ущерб урожаю.

Эффективно обеззараживание семян, например, при защите зерновых культур от корневых гнилей, снежной плесени, головневых грибов.

Намачивание.

Для ускорения появления всходов и повышения урожая применяют намачивание семян. Семена намачивают обычно в 2 — 3 приема, чтобы вода не стекала, а впитывалась и началось набухание. Затем семена подсушивают и высевают.

Воздушно-тепловой обогрев.

При неблагоприятных условиях (пониженная температура и повышенная влажность) семена медленно проходят послеуборочное дозревание и долго остаются маловсхожими, хотя и жизнеспособными.

Для повышения всхожести таких семян используют воздушно-тепловой обогрев.

Особенно полезен обогрев семян озимых хлебов, если высевают свежеубранные семена.

Дражирование - обволакивание семян оболочкой, включающей микроэлементы, пестициды, регуляторы роста.

В качестве подготовки семян кукурузы на силос к посеву используется обогрев на солнце, инкрустирование семян.

Скарифика́ция — частичное нарушение целостности твёрдой водонепроницаемой оболочки семян с целью облегчения их набухания и прорастания и увеличения процента всхожести. Различают механическую, например, протирание семян наждачной бумагой или перетирание с песком, железными опилками и другими материалами, и химическую скарификацию, например, травление серной кислотой с последующим промыванием водой.

Стратификация — это процесс, при котором семена подвергаются одновременно влиянию холода и влажности. Обычно температура должна быть в диапазоне от 1 до 5 °C.

при хранении семян в мешках (пакетах, контейнерах) их укладывают в штабели на деревянные настилы или поддоны, отстоящие от пола не менее 15 см и от наружных стен хранилища – 70 см. Длина штабеля определяется площадью хранилища и размером партии. Высота штабеля должна быть не более 15 радов, при условии влажности семян кукурузы не более 14%.