Микроволновые приборы и устройства.-1

.pdf

wN |

|

= |

|

|

1 |

|

|

. |

(4.17) |

|

|

|

|

|

|

||||

|

L0 |

×(C0 |

|

||||||

|

2 |

|

|

+ Cсв ) |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рабочий режим магнетрона

Для работы магнетрона необходимо выполнение синхронизма скоростей, т.е. равенство средней фазовой скорости волны в замедляющей системе и скоро-

сти электрона, V0 (скорость центра катящегося круга) |

Vц = Vфn m или |

|||||

Е |

w |

n |

× (r + r ) |

|

wn × rср |

(4.18) |

В = |

|

а к |

= |

|

||

(n + m × N ) × 2 |

(n + m × N ) |

|||||

Из (4.18) величина напряжения на аноде, удовлетворяющая условию самовозбуждения для любого вида колебания n и любой гармоники m, имеет вид

U n m |

= |

w |

|

× ( r 2 |

- r 2 ) |

× B |

(4.19) |

|

n |

a |

a |

||||

|

|

2 × ( n + m × N ) |

|

|

|||

На электрон в магнетроне (или любом приборе М – |

типа) действует электри- |

||||||

ческая сила Fe , направленная от катода к аноду, и магнитная сила Fm , направлен-

ная к катоду, но ещё на электрон, обладающий угловой скоростью, действует центробежная сила, направленная к аноду и не зависящая от магнитного поля. Учет этих сил позволяет определить пороговое анодное напряжение, при котором су-

ществует генерация, и величина его |

U n m |

определяется из (4.19) |

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

2 × p×f |

n |

|

|

|

|

|

|

m |

0 |

|

|

2 × p×f |

n |

|

2 |

|

|

|||||||

|

Unop = |

|

|

|

|

×(ra2 - rк2 ) × В- |

|

|

× |

|

|

|

|

|

× ra |

|

|

|||||||||||

|

|

×(m × N + n) |

2 ×е |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

(m × N + n) |

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

или |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

r |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

r2 |

|

|

(n + m × N) ×l |

n |

|

|||||

U |

|

=1, 01×107 × |

|

|

|

a |

|

|

× |

|

B × |

|

1- |

|

к |

|

× |

|

|

|

|

-1 ,[В] |

||||||

nop |

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

(n + m × N) ×ln |

|

|

|

|

|

|

|

|

ra |

|

|

|

|

1, 07 |

|

|

|||||||

(4.20)

Здесь ra , λ в сантиметрах.

Электронный коэффициент полезного действия в приборах типа М может быть найден при использовании одного из соотношений

hе = |

|

Wn - Wk |

= |

1 - |

|

2 × |

|

m 0 |

× |

|

|

|

U a |

= |

|||||||||||||||||

|

|

|

Wn |

|

|

|

|

|

|

|

|

e |

|

|

|

(r - r |

) × B 2 |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

a k |

|

|

|

= 1 - |

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

× |

|

wn |

× m |

0 |

× |

1 + d |

= |

|

(4.21) |

|||||||||||

|

(n |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

- d |

|

|||||||

|

|

+ m × N ) B × e 1 |

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||

= 1 - |

|

|

|

|

|

1, 07 |

|

|

|

|

|

|

× |

1 + d |

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

(n |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

+ m × N ) × l × B 1 - d |

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

где δ = |

rk |

|

= |

N - 4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(4.22) |

|||||||||||||||

|

ra |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

N + 4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

Коэффициент полезного действия контура (резонатора) определяется его |

|||||||||||||||||||||||||||||||

добротностями |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ηk = 1 - |

QH |

= |

|

|

Q0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(4.23) |

|||||||

|

|

|

|

|

+ Qви |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

Q0 |

|

Q0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

Величина внешней добротности определяет параметр магнетронов - степень затягивания Fз частоты прибора

61

Fз = |

0,417 × f |

0 |

(4.24) |

Qви |

|

||

|

|

|

В ЛБВМ и ЛОВМ начальная скорость электронов в пространстве взаимодействия для их прямолинейного движения задается электронной пушкой и должна быть равна

V = |

|

2 × е× U0 |

|

= |

U1 + U2 |

, |

(4.25) |

|

|

||||||

0 |

|

m0 |

|

|

d × B |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

V0 =Vц , |

|

||||

где d – расстояние между замедляющей системой и холодным катодом, назы- |

|||||||

ваемым подошвой; U 0 , U1 , U 2 - постоянные напряжения |

на аноде пушки, холод- |

||||||

ном катоде, замедляющей системе прибора относительно катода.

Траектория движения электронов в пространстве взаимодействия ЛБВМ или ЛОВМ (в случае пушек короткой оптики) должна быть прямолинейной. Требование будет выполнено при равенстве скорости электронов на выходе из пушки и скорости электронов в центре колеса, катящегося без скольжения в области про-

странства взаимодействия Vц. Для этого требуется, чтобы напряженность электрического поля в пространстве взаимодействия Е0 , равнялась двум напряженностям электрического поля в области пушки Еn при постоянной величине магнитного поля, т.е.

|

|

|

|

|

|

E0 = 2 × Еn . |

|

|

|

(4.26) |

||||||

|

Условию (4.26), при одинаковых размерах катод - ускоряющий электрод d n в |

|||||||||||||||

области пушки и замедляющая система - холодный катод dc |

в области простран- |

|||||||||||||||

ства взаимодействия, будет соответствовать соотношение |

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

Ua =U2 +U1 =2×Un |

|

|

|

(4.25) |

|||||||

|

Для передачи потенциальной энергии электронов |

e×Ua высокочастотному |

||||||||||||||

полю |

|

ЗС в условиях синхронизма скоростей V0 = Vц = Vф , кинетическая энергия |

||||||||||||||

W = |

|

m ×V2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

0 |

ц |

должна рассеиваться на коллекторе. Полю СВЧ передается энергия |

||||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||||

к |

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

W = Wn - Wк = е× (U а - U 0 ) , |

|

|

|||||||||

электронный КПД ηе можно определить |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

ηе = |

W |

= 1 - |

U 0 |

|

|

|

|

(4.26,а) |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

Wn |

U a |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

или |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

hе =1- |

m0 ×Vф2 |

=1- |

25,6×104 |

Vф |

2 |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

. |

(4.26,б) |

|||

|

|

|

|

|

2×е×Ua |

|

Ua |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

С |

|

|

|||||

Если электроны попадают в пространство взаимодействия с вершины циклоиды, двигаясь в пушке короткой оптики, то КПД можно определять через координаты влета и размер пространства взаимодействия в виде:

62

h=1- |

4×Un |

=1- |

увл |

|

|

|

U |

d . |

(4.26,в) |

||||

|

|

|||||

|

a |

|

|

|

|

|

Коэффициент усиления в децибелах ЛБВМ определяется соотношением |

||||||

Ку = -6 + 54, 6 × D × N [дБ] ; |

(4.27) |

|||||

где N – количество замедленных длин волн, укладывающихся длины замедляющей системы; D – параметр усиления, равный

|

|

|

|

|

|

|

|

D = |

|

I0 × Rсв |

×d |

bе ×Сth(be × увл ) , |

(4.28) |

||

|

Ua |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где I0- ток пучка электронов; Rcв - сопротивление связи на уровне прохожде- |

||||||

ния невозмущенного потока электронов в лампе; β е = |

ω |

- постоянная распро- |

|||||

|

|||||||

|

|

|

|

|

V0 |

|

|

странения пространственной волны в электронном потоке; увл - координата влета электронного пучка относительно холодного катода.

Величина параметра усиления лежит в пределах 0,02<D<0,2.

Возбуждение генераторных ЛОВМ (в различных зонах генерации n) происходит при определенной величине пускового тока. Предпочтенье отдается работе в первой зоне генерации

Iо(n)nуск =(2×n-1)2 ×Ion(1)уск, |

|

|

|||

I(1) |

» 0,124 × |

U a |

. |

(4.29) |

|

R св × N 3 |

|||||

onуск |

|

|

|

||

Величина тока пучка I0 определяется выходной мощностью и напряжением

на пушке.

В платинотронах если обозначить шаг замедляющей системы d и толщину ламели τ , то

|

|

|

|

|

t = 0,5 ×d , |

|

d = |

2 × p× ra |

|

|

(4.30) |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

N |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

где ra |

- радиус анода по пространству взаимодействия, N – |

число ячеек в ЗС. |

||||||||||||||||||||||

Обычно N ≤ 11. Ускоряющее напряжение, |

необходимое для достижения ско- |

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

m |

|

w×d |

2 |

|

||||||

рости Vф , определяется соотношением |

|

U0 |

= |

|

|

× |

|

× |

|

|

|

|

. |

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

е |

|

p - Q |

|

|||||||

Рабочее значение анодного напряжения амплитрона |

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

9,42×108 |

×В×(r2 |

-r2 ) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

r |

|

2 |

|

|||

|

|

|

Ua = |

|

a |

|

к |

|

-1,01×107 × |

a |

|

, |

(4.31) |

|||||||||||

|

g×l |

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

g×l |

|

|||||

где γ |

= |

N - pЗ |

- номер вида колебания; р |

з |

- номер рабочей зоны (целое чис- |

|||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||||||

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ло). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Из (4.31) можно определить ra , введя δ |

|

в виде |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 - |

|

|

p |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

d = |

rк |

= |

|

|

2 × g |

|

; |

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

rа |

|

1 + |

|

|

p |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 × g |

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

63

ra = |

|

|

|

|

|

U a |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(4.32) |

|

9, 42 ×108 × В × (1 - d)2 |

1, 01 ×107 |

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

g × l |

|

|

|

|

(g × l) |

2 |

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

Полный КПД равен произведению КПД колебательной системы |

ηk на элек- |

||||||||||||||||||

тронный КПД ηе . КПД системы находится по формуле |

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

η к = |

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(4.33) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

L 3 ( |

дБ ) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

1 + |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

К у (дБ ) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

где L3 - потери в замедляющей системе, Ку |

- коэффициент усиления. |

||||||||||||||||||

Высота активной части катода hк меньше высоты пространства взаимодейст- |

|||||||||||||||||||

вия |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

hк = 0,95×ha . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(4.34) |

||||

Ток катода Ia , площадь катода S и плотность тока jпред, равны |

соответст- |

||||||||||||||||||

венно, |

|

|

|

|

|

− Pвх |

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

I a = |

|

Pвы х |

; |

|

|

|

|

(4.35) |

|||||||||

|

|

|

η |

× U a |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

Sk = 2 × p × rk × h k ; |

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

jпред = |

|

|

(d0 -1)×Ua |

|

|

, |

|

|

|

||||||||

|

|

754×l×r ×ln(d−1) |

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

k |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

где δ 0 - коэффициент вторичной эмиссии катода, величина которого для ок-

сидных катодов равна 5, а для остальных меньше 3.

Фазовая скорость и длина замедленной волны пространственной гармоники СВЧ в ЗС платинотрона

V |

|

= |

|

|

|

|

|

ω d |

|

|

|

; V |

= |

ωd |

; |

λ |

|

= |

2π d |

, |

(4.36) |

||||

|

ф m |

|

π + θ + |

|

2 π |

m |

ф(−1) |

π -θ |

|

|

з |

π |

- θ |

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

где Θ - фазовый сдвиг на ячейку по связкам равный |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

2γ |

|

|

|

|

ω Dt |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

θ |

= π 1 |

- |

|

|

|

± |

|

|

|

, или |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(4.37) |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

N |

|

|

|

2γ |

N |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

θ опт = π 1 |

- |

|

|

|

|

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

N |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

t - допустимое время отставания (или опережения) спицы по отношению к целому числу периодов СВЧ поля , бегущего вдоль ЗС.

Оптимальный (и допустимый) фазовый сдвиг СВЧ поля на ячейку по пространству взаимодействия ϕ опт , когда t = 0 , составляет

|

ϕопт = π -θопт = |

2πγ |

, |

||

|

|

|

|||

|

π (N +1- 2m ± 1 |

N |

|

||

|

) |

|

|

||

ϕдоп = |

3 |

|

. |

(4.38) |

|

N |

|

||||

|

|

|

|

||

Коэффициент усиления амплитрона [10]

64

К у = η к (1 + η э × P0 |

/ Pвх ) = |

или |

|

|

(4.39) |

|||||||

= η к (1 + PЭ / Pвх ) |

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

P |

К 2 |

К |

|

|

|

|||

|

К у |

= |

|

вых |

= |

|

+ |

|

|

|

+ 1 ; |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

Pвх |

|

|||||||

|

|

|

|

Pвх |

4 Pвх |

|

|

|

|

|||

где К=43,2 – |

константа. |

|

|

|

|

|

|

|

||||

Амплитуда входного сигнала может быть определена в виде |

|

|||||||||||

U = |

|

. |

|

|

|

|

|

|

|

|||

2P ×R |

|

|

|

|

|

|

(4.40) |

|||||

m |

вх |

св |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

5.4.2. Примеры решения задач |

|

|

|

|||||||||

Задача №1( Определение геометрии некоторых узлов в магнетроне) |

|

|||||||||||

Определить диаметры анода и катода, высоту анодного блока 16-ти |

резона- |

|||||||||||

торного магнетрона, работающего на основной гармонике π - вида колебания и на длине волны 10 см. При напряжении на аноде 12 кВ обеспечивается импульсная мощность 300 кВт и коэффициент полезного действия 50%.

Решение

Размеры анода и катода или магнитную индукцию можно определить из соотношений параболы критического режима, а также можно воспользоваться эмпирической формулой из теории магнетрона

|

|

|

|

|

|

|

rk |

= |

|

N |

|

- 4 |

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

ra |

|

N |

|

+ 4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

Отсюда |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

rk |

|

= |

12 |

= 0,6 ; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ra |

20 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

6,75 ×10 −4 |

|

|

|

|

|

|||||

|

Вкр = |

8m |

U a |

× |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

= |

U |

a |

, |

||||||||||||

|

e |

|

|

|

|

rк2 |

|

|

|

|

r |

2 |

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

r |

|

1 |

- |

|

|

|

|

|

|

[1 |

|

k |

|

] |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

а |

|

|

|

|

|

|

ra |

- |

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ra |

|

|

|

|

ra |

|

|

|

|

||||||

здесь ra в сантиметрах. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Из условия |

λ × B < 1, 2[Tл×см] |

|

|

|

|

|

|

|

получаем, |

что |

B < 0,12[Tл] и принимаем |

|||||||||||||||||||

B = 0,1[Tл] , т.к. при меньших значениях КПД снижается.

Из параболы критического режима определяем радиус анода

ra = |

6, 75 ×10−4 |

Ua |

= |

6, 75 ×10−4 ×1,1×102 |

= 1,16см ; |

|||||

|

r |

|

2 |

|

0,1×[1- 0, 36] |

|

||||

|

1 |

- |

k |

|

|

× В |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

ra |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

rk |

= 0,6 ×1,16 = 0,696 » 0,7см . |

|

|||||

Для нахождения высоты анодного блока следует определить, какой ток необходимо получать с катода

η = |

Pген |

или I0 |

= |

Pген |

. |

|

|

||||

U0 × I0 |

|

U0 ×η |

|||

65

Откуда |

. |

I0 |

= |

|

300 ×103 |

= 50 А |

|||

12 |

×10 |

3 |

×0, 5 |

||||||

|

|

|

|

|

|

||||

Ток с катода при известной плотности I0 = ja × 2π rk × h , где h высота эмиссион-

ного слоя катода. Плотность тока эмиссии оксидных катодов в приборах типа М, в том случае, когда катод находится в пространстве взаимодействия, оценивается эмпирической формулой, позволяющей учесть частоту

ja = 3×10−3 × fMГц = 3×10−3 ×3×103 = 9[ Асм2 ]

При заданной величине тока с катода I0 высота эмитирующей поверхности катода определяется

h = |

|

|

J0 |

= |

50 |

= 1, 264см |

j |

a |

× 2π r |

9 × 2 ×3,14 ×0, 7 |

|||

|

|

k |

|

|

|

Задача №2 (Определение напряжения на магнетроне и разделения частот) Определить величину анодного напряжения, при котором возможно возникно-

вение ближайшего к π - виду колебания в восемнадцати резонаторном магнетроне, если известно, что частота π - вида равна 3 ГГц, частота ближайшего высоковольтного вида 3,1 ГГц, а анодное напряжение на колебании π - вида равно 8 кВ. Определить разделение частот.

Решение

Условие самовозбуждения различных видов колебаний имеет вид

|

Е |

|

= |

ω ( ra + rk ) |

|

= |

|

ω rср |

; |

|

|

|

||||||

|

В |

2( n |

+ m N ) |

( n |

+ m N ) |

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

U a = |

ω |

|

(r 2 |

- r 2 ) × В |

= |

|

|

ω |

n |

А |

|

, |

(4.41) |

|||||

|

n |

a |

k |

|

|

|

|

|

||||||||||

|

2(n + mN ) |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

2(n + mN ) |

|

|

|

|||||||||

где m=0 для основной гармоники ; для колебания |

|

π - вида |

n = |

N |

; и |

|||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

n = N -1 для ближайшего к π - виду колебания; A=B·( ra2 -rk2 ).

2

Из (4.41) получим формулы для вычисления напряжений

U

U

a π |

|

= |

ω π |

А |

|

|

N |

||||

|

|

|

|

ω n − 1 × А |

|

|

N |

= |

|||

|

( N - 2 ) |

||||

a ( |

|

|

− 1 ) |

||

2 |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U |

N |

× ( N - 2 ) |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

U aπ N |

|

|

|

|

a ( |

− 1 ) |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

= |

|

2 |

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

ω n |

|

|

|

|

|

|

|

|

ω n − 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ωn−1N |

|

|

|

|

|

|

3,10×18 |

|

3 |

|

||

U |

N |

|

= |

|

|

|

|

|

Uaπ = |

|

|

|

×8 |

×10 |

= 9,3[кB]. |

|||

−1) |

ωπ (N - |

2) |

|

|

3×16 |

|||||||||||||

a( |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

Выводы. Напряжение на аноде для возбуждения ближайшего к π- виду колебания значительно больше напряжения π вида (9,3кВ>8кВ).

Разделение частот определяется по формуле

66

ξ = |

Df |

[ fπ - f |

N |

−1 |

] |

|

0,1×100% |

|

|

= |

|

2 |

|

= |

= 3, 33% |

||||

fπ |

fπ |

|

|

|

3 |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

Этой величины разделения частот достаточно для устойчивой работы магнетрона на π - виде колебания.

Задача №3 (Определение размеров петли возбуждения поля в магнетроне) Уход частоты колебаний магнетрона под действием нагрузки не должен быть

более 1,5 МГц на частоте 3 ГГц при коэффициенте стоячей волны 1,2 в тракте, на который работает прибор. Рассчитать размеры площади петли, обеспечивающей требуемые параметры, если волновое сопротивление кабеля, подключенного к петле связи, равно 75 Ом, резонаторный блок магнетрона представляет резонаторы типа щель-отверстие. Высота резонаторного блока 2 см, диаметр отверстия резонатора 2 мм.

Решение . Уход частоты определяется соотношением

D f = |

f |

0 |

× ( К св2 - 1) |

, |

|

Q вн × 2 К св |

|||

|

|

|

||

где Ксв - коэффициент стоячей волны. Из этого выражения находим Qвн

Qви = |

f0 |

× |

Ксв2 - 1 |

= |

3 ×10 3 |

× |

|

0,44 |

= 366 |

Df |

2 Ксв |

|

1,2 × 2 |

||||||

|

|

1,5 |

|

|

|||||

Площадь витка [5] определяется соотношением

S п = |

|

Z к |

× V p |

× λ 0 |

|

|

|

|

|

||

4 π |

× Z 0 |

× Q в н |

|||

|

|

1

2

,

где Zк - |

сопротивление кабеля; Vp |

- объем пространства в одном резонаторе, |

|||||||||||||||||

занимаемого отверстием (типа щель – |

отверстие), диаметр которого равен 2в; Z0 |

||||||||||||||||||

- волновое сопротивление свободного пространства, т.к. |

V = h ×πв2 |

λ |

0 |

= |

С |

, |

|||||||||||||

|

p |

, |

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

fO |

то |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Z к × h ×π в2 × С |

|

1 2 |

75 × 2 ×10 −2 × 3,14 × (2 ×10−3 )2 3 ×10 |

8 |

|

−6 |

|

2 |

|

|

|

||||||

S n |

= |

|

|

= |

|

|

|

|

|

|

|

|

= 1, 04 ×10 |

|

м |

|

. |

|

|

4π × 377 × Qвн × f0 |

377 × 4 × 3,14 × 366 × 3 ×10 |

9 |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Откуда радиус петли связи R = |

S |

= |

1, 04 |

= 0,576,[ мм]. |

|

|

|

|

|||

n |

π |

|

3,14 |

|

|

|

|

|

|||

Задача №4 ( Определение величины магнитного поля и напряжения в ЛБВМ)

Коэффициент замедления ЛБВМ равен 10, напряженность постоянного электрического поля, в пространстве взаимодействия 3 , 3 × 1 0 6 , [ Вм ] .Расстояние

между ЗС и холодным электродом 2 мм. Определить величины магнитного поля и ускоряющегося напряжения в лампе бегущей волны, если на холодном электроде напряжение отрицательное , равное ( −100В.).

67

Решение |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Коэффициент замедления Кз = |

c |

. |

В лампах типа М выполняется синхронизм |

|||||||||

|

||||||||||||

|

|

|

|

Vф |

|

|

|

|

|

|||

скоростей V |

= V . А т.к. скорость центра катящегося круга V = |

Е |

, то |

|||||||||

В |

||||||||||||

ф |

ц |

|

|

|

|

|

ц |

|

||||

|

В = |

Е |

= |

|

Е × Кз |

= |

3,3 ×106 ×10 |

= 0,11 Тл. |

|

|

||

|

|

|

С |

|

|

|

||||||

|

V |

|

3 ×108 |

|

|

|

||||||

|

|

ф |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Зная, что напряженность электрического поля определяется в пространстве

взаимодействия напряжением и размером |

d - расстояние между ЗС и холодным |

электродом ,то Un = Е × d , а Un = U0 -U x . |

Откуда имеем |

U0 = Un +Ux = Е × d - Ux = 3,3 ×106 × 2 ×10−3 +100 = 6,5кВ.

Задача №5 ( Определение времени пролета спицы в платинотроне)

Определить время полного оборота спицы в платинотроне и время пролета одного периода замедляющей системы, если известны размеры: радиус анода 2 см, радиус катода 1 см. Ускоряющее напряжение 20 кВ, индукция магнитного поля 0,1 Тл, количество резонаторов в платинотроне равно 9.

Решение. |

|

|

2 π ra |

|

|

|

Время оборота спицы равно τ = |

|

L |

= |

|

, |

|

|

|

V Ц |

|

|||

V Ц |

|

|

|

|||

где L – длина окружности вблизи поверхности анода. |

||||||

Скорость электронов, находящихся |

в |

центре |

катящегося круга V ц ,равна |

|||

V = |

Е |

, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Е = |

UO |

|

|

В |

здесь напряженность электрического поля определяется |

ra − rk . |

||||||||||||||||

ц |

|

|

||||||||||||||||

Время оборота электронной спицы вокруг катода |

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

τ = |

2π r (r |

- r ) |

= |

2 ×3,14 × 2 ×1×10 |

−4 × 0,1 |

= 0, 628 ×10−8 = 6, 28 ×10−9 с |

|

|

|||||||

|

|

|

a a |

k |

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

U O |

|

20 ×103 |

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Время пролета электроном одного сегмента τс = |

τ |

= |

6,28×10−9 |

=0,698×10−9 с. |

||||||||||||||

N |

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

9 |

|

|

|

|

|||

Задача №6 ( Определение КПД платинотрона).

Платинотрон работает при ускоряющем напряжении 30 кВ и рабочем токе анода 10 А. На вход его подается мощность 20 кВт, а при собственных потерях в электродинамической системе 3 дБ он имеет коэффициент усиления 15 дБ. Определить электронный и общий КПД этого платинотрона.

Решение

Коэффициент полезного действия замедляющей системы ηзс [12] зависит от потерь в системе L з и от коэффициента усиления Ку

68

η зс |

= |

К у (дБ ) |

|

К у (дБ ) + L3 (дБ ) |

|||

|

|

В нашем случае ηзс = |

|

10 |

= |

10 |

|

≈ 0,77 |

|

|

|

|

|

10 + 3 |

|

|

|

|

|

|

|||||

|

13 |

|

|

|

|

|

|

|

|||

Коэффициент усиления платинотрона [13] определяется в виде. |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

+ η э |

PO |

|

|

|

|

|

К у |

|

1 |

|

|

, раз, |

|||

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

= η зс |

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Pвх |

|

|

где P =Ua × Ia - мощность, затрачиваемая постоянным источником питания.

O

Получим выражение для КПД ηэ из последнего соотношения в виде:

ηэ = [Ку / hзс − 1]Pвх

PO

Коэффициент усиления 10 дБ соответствует увеличению мощности на входе в

10 раз, тогда ηэ = [10/ 0,77 -1]×16 = 0,639≈ 0,64 300

Общий КПД платинотрона составляет η =ηзс ×ηе =0,77×0,64=0,493 Вывод: общий КПД платинотрона примерно 50% .

5.5. Индивидуальное задание №5

Полупроводниковые приборы и применение СВЧ энергии

-Раздел программы – 2.4.

5.5.1.Основные вопросы теории

При выполнении этого задания студенту необходимо знать материал по полупроводниковым приборам с положительным и отрицательным сопротивлением, чтобы уметь рассчитать основные параметры и характеристики. Необходимо знать эквивалентные приборов и особенности работы передающих линий с параллельно или последовательно включенными полупроводниковыми приборами. К серии особых СВЧ устройств относится микроволновая камера. Особенности ее работы и расчета режимов нагрева предстоит освоить самостоятельно. Ниже приводятся краткие вопрос теории ее.

Полупроводниковые приборы (ППП) СВЧ диапазона используются для детектирования сигналов, преобразования частот, генерирования и усиления колебаний, в качестве переключателей трактов. Основным преимуществом ППП являются малые габариты и вес, малое потребление энергии, высокая механическая прочность и простота эксплуатации.

Детекторные диоды (ДД) предназначены для детектирования СВЧ сигналов в измерительной аппаратуре, в приемниках прямого усиления. Детекторные диоды используются при малых уровнях мощности сигнала, и поэтому работают в режиме квадратичного детектирования. Параметрами ДД являются:

69

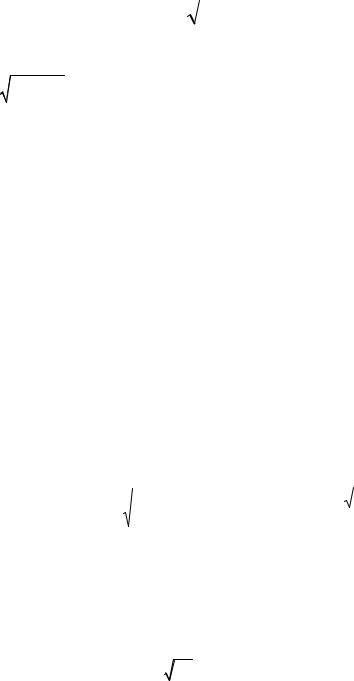

-чувствительность по току β-отношение выпрямленного тока I к высокочастотной мощности, поглощаемой диодом при минимальном сопротивлении внешней нагрузки. Мощность сигнала, рассеиваемая на сопротивлении диода, определяется соотношением Pпот = 0,5 × I2 × Re(Z) , где полное сопротивление диода

(рис.5.1) |

Z = r + |

|

1 |

+ jω Lk . |

(5.1) |

|

−1 + jωC |

||||||

|

R |

|

|

|||

|

|

|

|

U m |

|

|

|

|

Lк |

rп |

C |

д |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

rд |

|

|

|

|

|

Ск |

|

|

|

Рис.5.1. Эквивалентная схема полупроводникового диода на СВЧ.

При согласовании диода с СВЧ трактом величина β определяется формулой

b = a × |

1 |

|

× |

R 2 |

, |

(5.2) |

|

|

R + r(1 + v2 C2 R 2 ) |

||||

2 |

(R вых |

+ r) |

|

|

||

где α-параметр при квадратичной ВАХ диода равен 2; C,R – емкость и активное сопротивление p-n перехода; r – сопротивление потерь диода, Rвых – определяется по ВАХ как дифференциальное сопротивление при положительном смещении, соответствующем рабочему режиму (в несколько десятков микроампер) или сопротивление в рабочей точке;

-добротность Q – характеризует чувствительность диода в режиме малых сигналов

Q = |

|

b × R вых |

|

, |

(5.3) |

|

|

|

|

||||

t шR вых + R ш |

||||||

|

|

|

|

|

где tш- шумовое отношение диода, Rш- эквивалентное шумовое сопротивление, обычно равное 1000 Ом. Обычно добротность Q >30 Вт-0,5;

-шумовое отношение диода tш- есть отношение мощности шумов на выходе диода в заданной полосе частот к мощности тепловых шумов в рабочей точке, обычно tш≥ 1,5÷2;

-полное входное сопротивление диода в рабочем диапазоне частот на входе диодной камеры равно

Zвх = |

|

1 |

|

, |

(5.4) |

|

|

|

|

|

|||

|

jwCk |

+ |

|

1 |

|

|

|

jwLk |

+ Z0 + r |

|

|||

|

|

|

|

|||

где Z0- сопротивление p-n перехода для случая параллельного соединения C и R перехода, Lk, Ck- параметры корпуса диода.

-коэффициент стоячей волны - отображает согласование детекторной камеры с СВЧ трактом.

Переключающие диоды (ПД) представляют на СВЧ двухполюсник с комплексным входным сопротивлением, изменяемым режимом питания по постоянному току, и не зависят от величины СВЧ мощности. ПД в двух режимах характеризуются двумя значениями входных сопротивлений Z1=r1+jX1 и Z2 = r2+jX2 и параметрами:

70