Микроволновые приборы и устройства.-1

.pdf

Откуда к активной проводимости электронного потока Gэл требование име-

ет вид: -Gэл ³ G0 + Gн .

Следовательно, необходимо найти сумму проводимостей резонатора и нагрузки Gн , трансформированной к зазору. Коэффициент трансформации n прово-

димости нагрузки определяется соотношением

n = (1, 1 ¸ 1, 2 ) S n = 1, 1 5 × 0 , 0 8 = 0 , 0 9 2 . S r

Проводимость коаксиальной линии, являющейся нагрузкой [18], равна

|

1 |

n2 = 0, 02 ×(0, 092) |

2 |

= 2 ×10−2 ×8,5 ×10−3 = 17 ×10−5 = 1, 7 ×10−4 |

|

1 |

|

Gн = |

|

|

, |

|

. |

||

W |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

Ом |

||

Определим резонансную длину волны резонатора по формуле (1.22)

l0 |

= pR1 |

2h |

|

+ |

4d h |

×ln |

R |

2 |

= 3,14 ×0,5 × |

|

2 ×10 |

+ |

4 ×1 h |

×ln 2 |

= 9,85 см. |

|||||||

|

1 |

|

ln |

|

|

|

|

|

1 |

|

ln |

|

|

|||||||||

d |

|

|

R1 |

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

R1 |

d |

|

|

|

1 |

|

5 d |

|

|

|||||||||

Резонансную проводимость резонатора, используя формулу (1.27), найдем

|

|

|

Rs |

|

l0 |

2 |

h - d |

|

|

h |

|

R 2 |

|

|

−18 −1 |

, |

|||||

G |

|

= { |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

+ 2 ln |

|

|

10 |

} |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

0 |

|

2p |

3 |

|

|

|

|

R1 |

|

|

R2 |

|

R1 |

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

60L(см) |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где Rs |

= 0, 045 |

2 |

= |

wmст |

- поверхностное сопротивление. |

||||||||||||||||||||||

|

|

2sст |

|

||||||||||||||||||||||||

L = μh ln |

|

|

|

|

|

l0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

R2 |

|

- эквивалентная индуктивность резонатора. |

|||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

2p |

|

|

R1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

2p×3, 045 ×109 ×4p×10−7 |

|

|

|

|

|

= 1, 42 ×102 |

|

||||||||||||||

R |

s |

= |

|

|

= |

|

20, 7 ×10−5 |

, Ом. |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

2 ×5, 9 ×107 |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

Z = |

4P ×10−7 ×10−2 |

|

ln 2 = 2 ×10−9 |

×0, 693 = 1,386 ×10−9 Гн; |

1Гн= 109 см. |

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

2p |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

1, 42 ×10−2 9, 35 |

2 |

|

9 |

|

|

|

10 |

|

|

|

|||||||||||||||

G |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

+ |

|

|

+ 2 ln 2 = 0,135 ×10−4 |

, См . |

|||

2 ×3,14 |

3 |

|

|

×1, 386 |

5 |

|

10 |

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

60 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

G0 + Gн |

= 1, 7 ×10−4 + 0,135 ×10−4 = 1,835 ×10−4 См |

|

|||||||||||||||||||||||||

Откуда |

|

|

-Gэл |

> 1,835 ×10−4 |

См. . Для устойчивой работы генератора достаточ- |

||||||||||||||||||||||

но.

Задача №6.( Расчет спиральной замедляющей системы [11,13])

Рассчитать геометрию спиральной однозаходной замедляющей системы ЛОВ для диапазона λср = 10 см . Лампа работает при ускоряющем напряжении, равном

890 В. Номер пространственной гармоники m = −1. Решение:

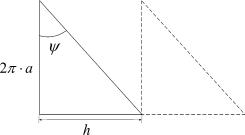

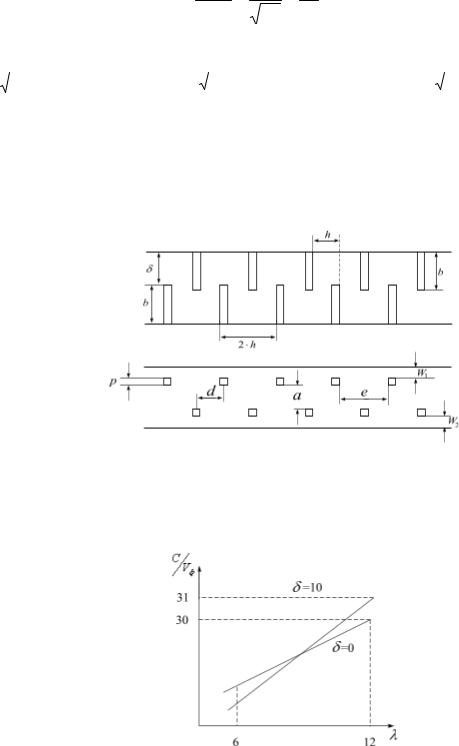

На рис.1.9. изображены: схематично спиральная ЗС, геометрические параметры, которые необходимо рассчитать.

31

Рис.1.9. Спиральная замедляющая система.

ψ - угол навивки спирали; δ - диаметр провода; 2a - диаметр спирали; h - шаг спирали.

Известно ускоряющее напряжение, можно определить коэффициент замедления волны в спирали Kз, а затем выразить коэффициент замедления через геометрию.

|

|

|

|

|

|

Kзам |

= |

|

|

C |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(1.51) |

||||||||

|

|

|

|

|

|

Vфm |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

где |

C – |

|

скорость света; |

|

Vфр – |

фазовая скорость p-ой гармоники. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

C = λ × f , V |

= λ |

|

× f и V |

= |

ω |

; C = ω . |

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

з |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

фm |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

фm |

|

|

|

βm |

|

|

|

|

|

k |

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

λ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

K зам |

= |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(1.52) |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

λз |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

Kзам |

= |

|

βm × a |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(1.53) |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

k × a |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

где |

a – |

радиус спирали, к- волновое число свободного пространства. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Фазовая скорость волны первой отрицательной пространственной гармоники |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

должна быть примерно равна скорости электронного потока. |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Vфm @ V0 |

. |

|

|

|

|

|

V0 – |

скорость электронов определятся из (1.2), фазовая скорость p-ой гармо- |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

ники равна V |

= |

|

ω |

= |

|

|

|

|

|

ω |

|

|

|

, тогда |

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2π × |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

фр |

|

|

|

β p |

|

β0 + |

|

p |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ω |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

h |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

= |

|

|

2e |

×U0 |

. |

|

|

|

(1.54) |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2π × m |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

β0 + |

|

|

|

|

|

mo |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

h |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

Т.к. |

C |

= |

C |

= |

505 |

|

, то коэффициент замедления (1.51) K зам = |

|

505 |

|

= 17 |

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

Vфm |

V0 |

|

|

U0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

890 |

|

|

||||||||

|

Определим угол намотки спирали ψ , используя соотношений (1.53)и (1.54) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

.Здесь m = −1; |

|

|

h |

|

|

|

» |

|

|

k |

, |

|

т.к. для нулевой гармоники в области наших частот дис- |

||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

2π × a |

|

β0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

персия отсутствует. Тогда |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

Kз |

= |

C |

= |

2π ×a |

[1+ |

(-1) |

] |

|

|

|

|

|

(1.51,б) |

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Vф |

|

|

|

|

|

|

|

h |

|

|

|

|

|

|

a ×k |

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

32 |

|

Из рис.1.10 запишем |

|

||

|

2π × a |

= ctgψ |

(1.55) |

|

|

||

|

h |

|

|

Рис.1.10 Развертка спирали на плоскость.

Значение ctgψ |

берется большим, при ψ ® 0 , т.к. при этом снижается U раб ; |

|||||||||

увеличивается N - число длин волн вдоль оси спирали ,уменьшается рабочая |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

||

длинна лампы L. Для однозаходной спирали |

[15] величина 2 P |

|

P 6 . Это видно |

|||||||

a × K |

||||||||||

из равенства (1.55), |

т.к. при |

1 |

= 2 ; |

C |

= |

2π × a |

, а это соотношение близкое или |

|||

|

|

|

||||||||

|

|

a × k |

Vф |

h |

||||||

равное значению нулевой гармоники, которая при этом возбуждается быстрее, чем первая отрицательная гармоника.

При |

1 |

|

|

P 5 ¸ 6 величина сопротивления связи уменьшается, а это уменьшает |

||||||||||||

|

a × k |

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

выходную мощность P. |

|

|

|

|||||||||||||

Задаем |

|

1 |

|

= 3 , тогда радиус спирали: |

|

|||||||||||

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

aK |

|

|

|

|

||||

a = |

1 |

|

= |

λ |

|

= |

10 |

= 0.53 см ; |

С |

= ctgψ (-2) |

(1.56) |

|||||

|

|

|

6π |

|

|

|

||||||||||

|

|

3k |

|

|

18.8 |

|

Vф(−1) |

|

||||||||

Минус (-) – показывает, что обратная гармоника, но при расчетах |

его можно |

|||||||||||||||

опустить. |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

17 |

= ctgψ = 8.5 , |

ψ = 60 40', |

a = 0.53 см . |

|

|||||||||||

2 |

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Найдем шаг спирали h из (7) и оценим диаметр проволоки. Т.к.

2πa/h=8,5, то |

h = |

6.28 × 0.53 |

= 0.39 cм . |

|

|||||||

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

8.5 |

|

|

|

|

|||

При выполнении 0.3 £ δ £ 0.5 |

минимум потерь в проводниках системы. Берем |

||||||||||

δ = 0.4 |

|

|

|

|

h |

|

|

|

|

|

|

δ = 0.4 × 0.39 = 0.156 cм . |

|

|

|

|

|

|

|||||

h |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Оценим сопротивление связи спирали при r = a , воспользовавшись формулой |

|||||||||||

[15] |

Rсв (a) = |

|

16.7 |

|

× |

|

1 |

|

|

(1.57) |

|

|

- 0.923)2 |

a × K |

|||||||||

|

( |

1 |

|

|

|||||||

|

|

|

|||||||||

aK

33

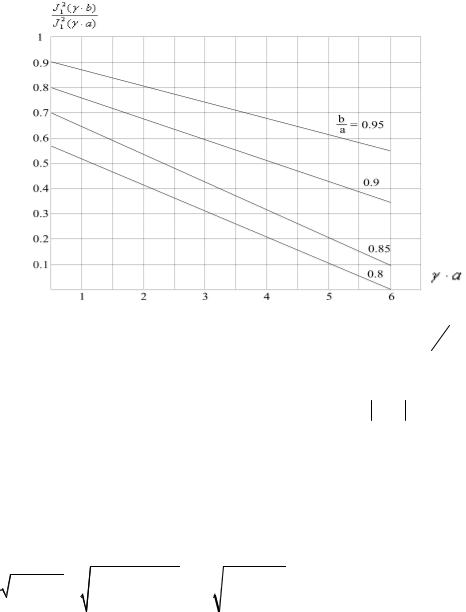

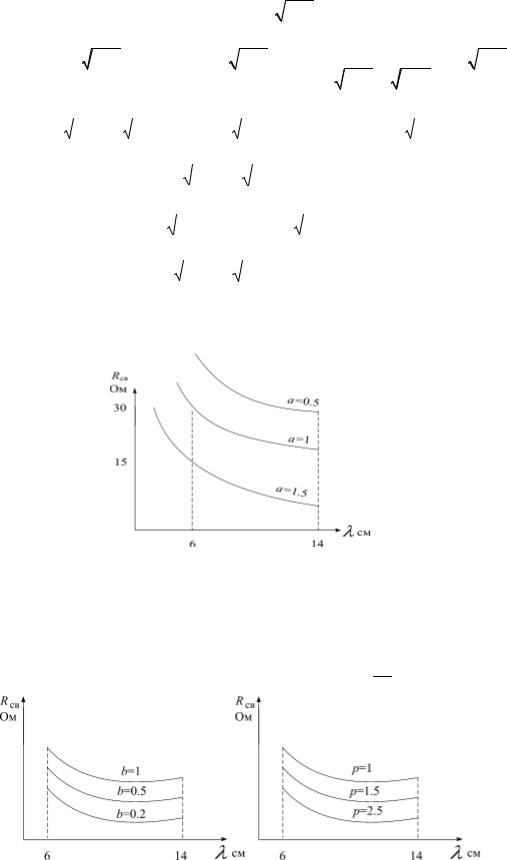

Рис.1.11. Поправочные коэффициенты для вычисления действующего значения волнового сопротивления при различных b a .

Это сопротивление связи определено на самой спирали, но т.к. пучок проходит на некотором расстоянии от спирали, равном b - a , то следует в форму-

лу (1.57) внести поправку, в виде:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Rсв (b) = Rсв (a) |

J12 (γ b) |

, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

J12 (γ a) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

где |

|

J0 – функция Бесселя; |

γ - фазовая постоянная распространения волн в на- |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

правлении радиуса. Смысл тот же, как для гребенки у величин ξ1 и h1 . |

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

= ω |

|

|

|

|

» ω × |

|

|

|

ω |

|

= |

6.28 ×3×109 |

|

|

|

|

||||||||

|

|

γ = |

|

|

|

|

= ( |

|

ω |

)2 - (ω )2 |

|

( |

C |

)2 -1 |

|

C |

= |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

β 2 - K 2 |

= 5.6 |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

V |

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

m |

|

|

V |

C |

|

|

C |

|

V |

C V |

5.95 ×105 × 29 |

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

фm |

|

|

|

|

|

|

|

фm |

|

|

|

фm |

фm |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

По графику рис.1.11 определим поправочный коэффициент для |

b |

= 0.9 . |

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

a |

|

|

|

||

|

|

J12 (γ b) |

|

|

|

|

|

|

|

Rсв |

|

r =b = |

16.7 |

|

|

× 3 × 0.38 = 5.6 |

Ом |

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

=0.9 = 0.38 , |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

J12 (γ a) |

|

|

b |

|

|

(3 - 0.923)2 |

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

a |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U 2 |

|

||||||||||||||

|

Найдем волновое сопротивление спирали, пользуясь формулой W (U ) = |

по |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

2P |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

напряжению, W ( J ) |

= |

2P |

по току. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

J 2 |

|

|

|

|

|

376 × β0 × J 02 (γ a) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

W |

U |

= |

|

|

, |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

π × K ×γ × a × F (γ a) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где |

|

J0 – функция Бесселя нулевого порядка. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

Или более простая формула волнового сопротивления спирали в цилиндре, |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

что практически всегда выполняется |

|

|

W = 60K зам J 0 (γ a)N 0 (γ a) , |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

где |

|

N0 – функция Неймана нулевого порядка. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

34 |

Для нашего случая имеем:

W = 60 ×17 × 0.027 × 0.34 = 9.3 Ом

Как видно волновое сопротивление не равно сопротивлению связи.

Вывод: Определена геометрия, параметры работы в ЛОВ на m = -1, Rсв и W спирали для замедляющей системы помещены в таблицу 1.1.

Таблица 1.1

2a |

h |

δ |

ψ |

Rсв |

|

b |

W |

λ |

U0 |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

1.06 см |

0.39 см |

0.156 |

60 40' |

5.6 Ом |

9.3 Ом |

10 см |

890 В |

||

|

|

см |

|

|

|

|

|

|

|

Задача №7 (Рабочий диапазон замедляющей системы встречные штыри)

В каком диапазоне длин волн может работать замедляющая система типа встречные штыри (рис. 1.12), если рабочее ускоряющее напряжение изменяется в пределе 324 B ÷1600 B . Замедляющая система используется в ЛОВО на

длина штыря составляет 20 мм, период h=2 мм.

Решение:

Для решения этой задачи необходимо воспользоваться условием фазового

синхронизма. |

Vф @ V0 |

= |

C |

|

K зам |

||||

|

|

|

Для нулевой гармоники это условие можно записать в другом виде

h + b |

= |

C |

= K зам0 |

(1.58) |

|

|

|||

h |

Vф0 |

|

||

Для m-ой гармоники фазовое условие можно получить из соотношения для постоянной βm

βm = β0 + 2π × m 2h

Здесь |

β0 = |

ω |

= |

|

|

2π × f |

|

= |

2π |

× |

|

C |

|||||||

|

|

Vф0 |

|

Vф0 |

|||||||||||||||

|

|

|

|

Vф0 |

|

|

λ |

||||||||||||

|

|

|

2π × f |

= |

|

2π × f |

+ |

2π × m |

|

×λ |

|||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

Vфm |

Vф0 |

|

|

2h |

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

C |

= |

C |

+ λ ×m |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

Vфm |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

Vф0 |

2h |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

(1.59)

,

,

(1.60)

Из (1.58) и (1.60) имеем

C = h + b + λ × m = h + b - λ

Vф1 h 2h h 2h

Но, учитывая отрицательный знак перед Vф(−1) и для ЛОВ на -1-ой гармоники

имеем: |

С |

= -( |

λ |

- |

h + b |

) . |

(1.61) |

Vф(−1) |

|

|

|||||

|

|

2h h |

|

||||

35

Используя (1.61) найдем выражение в общем виде для определения диапазо-

на длин волн. Для расчетов следует брать |

|

C |

, тогда |

|

Vф(−1) |

||||

|

|

|||

С= 505 = λ - λ + b .

|

|

|

|

|

Vф(−1) |

|

|

U 0 2h h |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Т.к. два напряжения заданы, то определяем большую и малую длину волны |

|

|||||||||||||||||||

( |

505 |

+ λ + b ) × 2h = λ ; |

( |

505 |

|

+ |

20 + 2 |

) × 0.2 × 2 = λ ; |

( |

505 |

|

+ |

20 + 2 |

) × 0.2 × 2 = λ |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|||||||||||

|

U 0 |

h |

|

1600 |

2 |

|

1 |

324 |

2 |

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

(12.6 + 11)0.4 = 9.44 см ; |

(28 + 11)0.4 = 15.6 см; |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

Ответ: 9.44 ≤ диапазонλ ≤ 15.6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Задача №8. (Расчет геометрии ЗС типа встречные штыри )

Решение проводится в общем виде для любой гармоники [14].

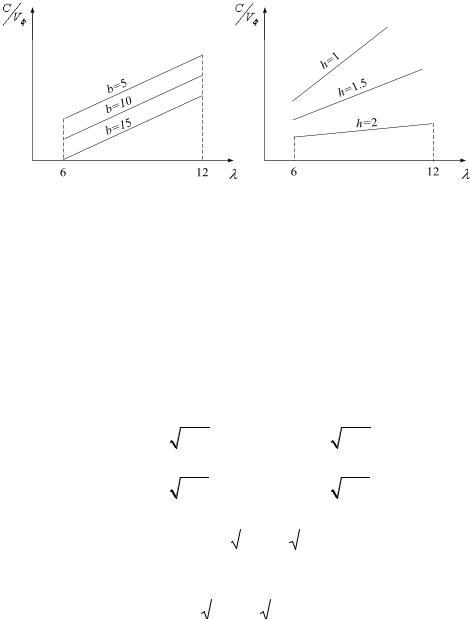

Рис.1.12. Замедляющая система типа встречные - штыри.

Размер δ (рис.1.13) не влияет на дисперсионные свойства замедляющей системы. Поэтому размером δ можно при расчете геометрии задаться согласно технологии. Точно также поступают и с размерами и m, b, a, W.

Рис.1.13.Зависимость коэффициента замедления от длины волны при разных размерах δ.

36

Считая, что волна движется по известному пути между штырями, со скоро-

стью света С, имеем: |

|

b + h |

= |

|

C |

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

h |

Vф0 |

||||||

а |

β0 |

= |

2π ×C |

= |

ω |

= |

2π × f |

|

||||||||||

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

λ ×Vф0 |

|

|

|

Vф0 |

Vф0 |

|||||||||

|

2π ×C |

|

2π ×C |

|

|

2π × m |

|

|

C |

|||||||||

|

|

= |

|

|

+ |

|

|

. |

|

|

|

|||||||

|

λ ×V |

λ ×V |

|

2h |

|

V |

||||||||||||

|

фm |

|

|

ф0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

фm |

|||

здесь m = 0, ±1, ± 2...

. Т.к. βm = β0 |

+ |

2π × m |

, |

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

2h |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

получаем |

|

βm = |

2π ×C |

или |

||||||||

|

|||||||||||||||

|

|

|

m ×λ |

|

|

|

|

|

|

|

|

m ×λ |

|

λ ×Vфm |

|

= |

C |

+ |

, |

|

|

C |

= |

b + h |

+ |

|

, |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

Vф0 2h |

|

Vфm h |

|

2h |

|

|

|||||||||

Это выражение описывает достаточно хорошо для практических целей дисперсионные характеристики однорядных и двухрядных замедляющих систем типа встречные штыри.

При изменении b кривые смещаются параллельно себе.

Рис.1.14.Поведение коэффициента замедления в диапазоне длин волн для разных значений b и h.

Таким образом, варьируя h и b, можно получить желаемое замедление при данной длине волны λ и наоборот. От остальных параметров характеристики почти не зависят.

Выбор оптимальных размеров замедляющих систем.

Пусть задан диапазон λmin - λmax и диапазон U min и U max .Таким образом из

формулы (3.4) можно определить m, h. Задается номер гармоники, пусть m = −1. Кривая электронной настройки дает λmin -U max и λmax -U min .

|

C |

|

|

|

|

|

= - h + b + λmin |

= 505 |

|

|||||||||||||||||

|

5.95 ×105 × |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

h |

|

|

|

|

2h |

|

|

|

|

|

||||

Umax |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Umax |

|||||||||||||

|

C |

|

|

|

|

|

|

|

h + b |

|

|

|

λmax |

|

505 |

|

||||||||||

|

|

|

|

|

= - |

+ |

= |

|

||||||||||||||||||

5.95 ×105 × |

|

|

|

|

|

|

|

h |

|

2h |

|

|

|

|

||||||||||||

Umin |

|

|

|

|

|

Umin |

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

λmax - λmin = |

|

505 |

|

|

- |

|

505 |

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

2h |

2h |

|

|

|

|

U min |

|

|

|

|

U max |

|

|

|

|

||||||||||

|

2h = |

|

|

|

|

λmax - λmin |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

505 |

|

|

|

- |

|

505 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U min |

|

U max |

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

где h – период замедляющей системы типа встречные штыри.

37

Из |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

λmax - 2 |

b + h |

= |

|

2h ×505 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2h × |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2h |

|

2h |

|

|

|

|

|

|

Umin |

|

|

|

λmax − λmin |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||

2b = λmax |

- 2h - 2h × |

505 |

|

= λmax - 2h ×(1- |

505 |

|

) = λmax - |

|

|

|

× |

(1- |

505 |

|

) = |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

505 |

|

|

505 |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

Umin |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Umin |

|

|

|

|

|

|

|

|

- |

|

|

|

|

|

Umin |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Umin |

Umax |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

λmax |

× ( |

|

505 |

|

|

- |

505 |

|

) - λmax + |

505 |

|

|

|

× λmax + λmin - λmax |

× |

|

505 |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

U min |

|

U max |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U min |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U min |

|

= |

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

505 |

|

|

- |

|

|

505 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U min |

|

|

U max |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

λmin × (1 + |

505 |

|

|

) - λmax × (1 + |

|

505 |

|

|

) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U min |

U max |

|

= 2b |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

505 |

|

|

- |

505 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

U min |

|

|

|

|

U max |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

Сопротивление связи Rсв увеличивается при уменьшении расстояния между ряда-

ми штырей системы типа встречные штыри- a ( рис.1.15), а дисперсия от a не зависит. Исходя из этого, величину a нужно выбирать минимальной.

Рис.1.15 Зависимость сопротивления связи от расстояния между рядами штырей a в замедляющей системе.

Однако, если a выбирается минимальной, то при заданной величине тока J прибора и плотности тока эмиссии jk , то высота электронного потока b должна

быть определенной, согласно известному соотношению J £ jk .

ab

Рис.1.16. Влияние на сопротивление связи размеров p, b.

38

Хотя, сопротивление связи Rсв увеличивается с ростом h и уменьшением р,

свойства дисперсионные остаются неизменными. Кажется можно увеличивать h и уменьшать р, но при этом ухудшаются тепловые и механические параметры замедляющих систем. Поэтому h и р выбирают из требований механической проч-

ности конструкции ЗС прибора и ее теплового режима, Обычно p @ b @ h .

2

Из конструктивных и технологических соображений выбирают δ и W .

δ = 0.5 ÷1 мм W F h

Длина замедляющих систем определяется параметром усиления, который зависит от длины волны в ЗС, от числа N замедленных длин волн λз, уложившихся вдоль неё (см. раздел 3, далее)

K ус = f (N ×λ) .

5.2.Индивидуальное задание №2

Клистроны. - раздел программы – 2.3.1.

5.2.1. Основные вопросы теории

В этом задании студенту необходимо провести расчет параметров и характеристик (КПД, коэффициента усиления, коэффициента преобразования, полосы рабочих частот и пр.) усилителей, генераторов, умножителей частоты на клистронах при различных условиях.

Клистроны по особенностям группировки электронного потока делятся на два типа: пролётные и отражательные. В пролётных клистронах группировка электронов происходит в пролётном пространстве, называемом пространством дрейфа, а в отражательных - в пространстве тормозящего поля, расположенном между отражателем и резонатором. Процесс модуляции скорости переменным напряжением резонатора в обоих типах клистронов одинаков. Скорость электронов [2,3] после прохождения первого резонатора определяется соотношением:

V = V0 + V1 × sin ω × t1 , |

(2.1) |

где V0 - скорость на входе резонатора (1.2), V1 -амплитуда переменной составляющей скорости на выходе резонатора, имеет вид

V 1 |

= M 1 |

V 0 |

|

U 1 |

, |

(2.2) |

||

2 |

U |

0 |

||||||

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

||

где M1 - коэффициент взаимодействия зазора первого резонатора (1.13), U1 - амплитуда переменного напряжения на первом резонаторе, U0 - ускоряющее напря-

жение на пушке и резонаторе.

Фаза прилёта каждого электрона во второй резонатор или вторичного прохождения в отражательном клистроне ω ×t2 , без учета влияния пространственного

заряда, в зависимости от фазы вылета из первого резонатора ω·t1 определяется уравнением:

ω×t2 =θ +ω×t1 -X×sinω×t1 . |

(2.3) |

39

Здесь θ = ω × S угол пролёта (1.17) немодулированным по скорости электроном

V0

между резонаторами, расположенными на расстоянии S один от другого в пролётном клистроне; Х- параметр группировки.

Для отражательного клистрона, если расстояние между сетками резонатора d, а между резонатором и отражателем D; U R -напряжение на отражателе клистрона,

то угол пролета в пространстве тормозящего поля - Ө0 , а в зазоре -Өз, и общий угол пролета определяется выражением

θ = θ0 |

+θЗ = |

2m |

|

ω × D ×V0 |

|

+ ω × d . |

(2.4) |

||

|

|

|

|||||||

e U0 + |

UR |

||||||||

|

|

|

V0 |

|

|||||

Величина параметра группирования для пролётного клистрона:

|

|

X = ω × S |

M1 ×U1 |

= 0,5θ × M1 |

×ξ = θ |

V1 |

; |

(2.5а) |

|||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

V0 2U0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

V0 |

|

|

|

|||

для отражательного клистрона: |

|

|

|

|

|

ω × D |

|

|

- ω ×d ) , |

|

|||||||||||

X = (θ |

|

-θ |

З |

) |

V1 |

= 0,5θ × M |

|

×ξ = V ( |

2m |

|

|

|

|

(2.5б) |

|||||||

|

|

|

e U |

|

+ |

|

U |

|

|

||||||||||||

|

T |

|

V |

|

|

1 |

1 |

0 |

|

R |

|

V 2 |

|

||||||||

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

||||

здесь ξ = U1 - коэффициент использования напряжения первого резонатора;

U0

ω - рабочая круговая частота.

Конвекционный ток i2 , поступающий во второй резонатор пролётного клис-

трона, или поступающий в резонатор отражательного клистрона при возвращении электронов из пространства группирования, равен:

|

|

|

∞ |

|

i2 = I0 × kC /( 1 - X cos ω ×t1 ) = I0 + 2 × I0 × kc ∑ Jn ( nX )×cos( n( ω ×t2 -θ )) , |

(2.6) |

|||

|

|

|

n=1 |

|

причем I0 -ток на входе в резонатор-модулятор; кс - коэффициент прозрачности |

||||

сеток резонатора, равный kC |

= |

S0 |

- отношению площади отверстий сеток зазора |

|

|

||||

|

|

SC |

|

|

резонатора S0 к площади сечения зазора – S C; Jn(nX)- функция Бесселя первого рода n-го порядка от аргумента nX; n-номер гармоники.

Оптимальные значения параметров группировки и соответствующие им значения функции Бесселя для разных гармоник приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

Оптимальные значения параметров группирования и функций Бесселя для различных гармоник.

Параметр |

|

|

|

n-номер гармоники |

|

|

|

|

|

||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

8 |

10 |

|

15 |

20 |

|

Xopt |

1,84 |

1,53 |

1,4 |

1,35 |

1,28 |

1,22 |

1,2 |

|

1,13 |

1,1 |

|

Jn |

0,58 |

0,487 |

0,434 |

0,35 |

0,345 |

0,32 |

0,26 |

0,25 |

0,24 |

|

|

Наведённый во внешней цепи ток для n-ой гармоники Iнn |

, согласно (1.9) ра- |

||||||||||

вен: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Iнn |

= -Ikn × M 2n . |

|

|

|

|

|

(2.6а) |

|

40