Теория автоматического управления.-6

.pdf21

– для статической САУ:

R5 R4 k12 , R7 R6 k2 , R11 R10 koc ,

C |

T1 |

, C |

2 |

|

T2 |

, |

C |

1 |

; |

|

|

||||||||||

1 |

R |

|

R |

3 |

k R |

|||||

|

5 |

|

|

7 |

|

|

3 |

8 |

|

|

– для астатической САУ: |

|

|

|

|

||||||

R R k |

3 |

, C |

2 |

|

1 |

, C |

T2 |

. |

||

k |

|

R |

|

|||||||

7 9 |

|

|

2 |

3 |

R |

|||||

|

|

|

|

|

|

6 |

|

8 |

|

|

Параметры остальных элементов принимаются такими же, как у статической САУ.

В цепи обратной связи установлен ключ S1. Он замыкается при исследовании временных характеристик САУ и размыкается при исследовании их логарифмических частотных характе-

ристик разомкнутой системы. |

|

||

На рис. |

5.2, приведена схема модели лабораторной уста- |

||

новки |

для снятия характеристик САУ. На вход 1 |

через пере- |

|

ключатель S2 подается напряжение источника E1 |

(задающее |

||

воздействие), на вход 2 через переключатель S3 – напряжение |

|||

источника E2 |

(возмущающее воздействие), изменяющееся от 1 |

||

до 4 В. |

Если |

E1 koc , то установившееся значение выходного |

|

напряжения САУ Uуст0 1 В. Все переключатели |

коммутиру- |

||

ются независимо друг от друга. Это достигается назначением различных клавиш. Величина выходного напряжения в статическом режиме измеряется осциллографом после полного окончания переходных процессов. При снятии частотных характеристик переключатели S2 и S3 размыкаются, замыкается переключатель S4 при разомкнутом переключателе S1 электронной модели (рис. 5.1, б).

Сопротивления ключей S1– S4 устанавливаются равными 1 гОм.

Измерение запаса устойчивости по амплитуде и фазе описано в разделе 2.2. Частотные характеристики снимаются только для статической САУ.

22

E1 |

S2 |

Вход 1 |

|

|

|

E2 |

S3 |

Вход 2 |

|

|

S4

Выход 1

Электронная модель САУ Выход 2

Осциллограф

А

В

Плоттер

Боде

IN

T0

OUT

T0

Рис. 5.2. Схема лабораторной установки

Программа работы

5.1. Исследование статической САУ

5.1.1. В соответствии с вариантом исходных данных (см. табл. 5.1) по формуле (5.1) рассчитать граничное значение коэффициента передачи САУ и параметры элементов электронной модели.

23

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 5.1 |

|||

Вариант |

T , с |

T , с |

k |

k |

2 |

k |

oc |

|

k3,c |

-1 |

|

|

1 |

2 |

12 |

|

|

|

|

|

|||

1 |

0,005 |

0,01 |

4 |

5 |

0,5 |

|

30 |

|

|

||

2 |

0,01 |

0,02 |

5 |

2 |

0,5 |

|

20 |

|

|

||

3 |

0,02 |

0,02 |

5 |

3 |

0,5 |

|

35 |

|

|

||

4 |

0,03 |

0,01 |

2 |

2 |

0,8 |

|

30 |

|

|

||

5 |

0,04 |

0,005 |

2 |

3 |

0,6 |

|

20 |

|

|

||

6 |

0,05 |

0,02 |

1 |

2 |

0,5 |

|

25 |

|

|

||

7 |

0,015 |

0,01 |

3 |

2 |

0,5 |

|

10 |

|

|

||

8 |

0,03 |

0,005 |

1 |

10 |

0,6 |

|

25 |

|

|

||

9 |

0,004 |

0,008 |

10 |

10 |

0,5 |

|

50 |

|

|

||

10 |

0,06 |

0,02 |

1 |

4 |

0,7 |

|

40 |

|

|

||

11 |

0,05 |

0,03 |

2 |

3 |

1 |

|

30 |

|

|

||

12 |

0,07 |

0,01 |

5 |

5 |

0,5 |

|

25 |

|

|

||

13 |

0,08 |

0,02 |

4 |

3 |

0,6 |

|

20 |

|

|

||

14 |

0,09 |

0,03 |

3 |

2 |

0,6 |

|

35 |

|

|

||

15 |

0,1 |

0,02 |

2 |

1 |

0,5 |

|

30 |

|

|

||

16 |

0,09 |

0,01 |

2 |

2 |

0,7 |

|

40 |

|

|

||

17 |

0,08 |

0,05 |

3 |

4 |

1 |

|

25 |

|

|

||

18 |

0,07 |

0,02 |

4 |

4 |

0,5 |

|

30 |

|

|

||

19 |

0,05 |

0,005 |

5 |

4 |

0,6 |

|

25 |

|

|

||

20 |

0,04 |

0,02 |

5 |

4 |

0,7 |

|

20 |

|

|

||

21 |

0,03 |

0,03 |

1 |

5 |

0,8 |

|

30 |

|

|

||

22 |

0,02 |

0,04 |

2 |

4 |

1 |

|

40 |

|

|

||

23 |

0,01 |

0,05 |

3 |

3 |

0,5 |

|

45 |

|

|

||

24 |

0,005 |

0,005 |

2 |

2 |

0,8 |

|

50 |

|

|

||

25 |

0,05 |

0,01 |

3 |

4 |

0,6 |

|

20 |

|

|

||

26 |

0,1 |

0,01 |

4 |

2 |

0,5 |

|

25 |

|

|

||

27 |

0,08 |

0,02 |

3 |

1 |

0,4 |

|

30 |

|

|

||

28 |

0,12 |

0,005 |

4 |

5 |

0,5 |

|

35 |

|

|

||

29 |

0,1 |

0,002 |

3 |

5 |

0,6 |

|

20 |

|

|

||

30 |

0,15 |

0,07 |

4 |

1 |

0,7 |

|

25 |

|

|

||

31 |

0,08 |

0,05 |

5 |

5 |

0,8 |

|

20 |

|

|

||

32 |

0,05 |

0,02 |

10 |

5 |

0,5 |

|

30 |

|

|

||

24

5.1.2. Установить значение резистора

R R |

|

|

Kгр |

|

|

R , напряжение источника |

E k |

oc |

, и, |

||

k |

k |

k k |

|

||||||||

3 |

3,гр |

|

1 |

1 |

|

||||||

|

|

12 |

|

2 3 |

|

oc |

|

|

|

||

замкнув ключ |

S2 |

при разомкнутом ключе S3, пронаблюдать |

|||||||||

переходную характеристику САУ. Она должна иметь вид либо незатухающих, либо медленно затухающих (медленно возрастающих) гармонических колебаний. Если этого не происходит, то необходимо заново рассчитать параметры модели.

5.1.3. Установить значение резистора R3 , обеспечивающее

величину |

коэффициента |

передачи разомкнутой цепи |

K 0,2Kгр , |

и, замкнув ключ |

S2 при разомкнутом ключе S3, |

снять переходную характеристику САУ по задающему воздействию, измерив после окончания переходного процесса максимальное Uмакс,з значение выходного напряжения и время пере-

ходного |

процесса |

tпп,з . При этом убедиться, что вольтметр |

|||

PV1 показывает установившееся значение выходного напряже- |

|||||

ния |

Uуст0 10 |

В. |

Рассчитать |

перерегулирование |

|

Uмакс,з Uуст0 |

100 % при подаче задающего воздействия. |

||||

з |

|

|

|||

|

Uуст0 |

||||

|

|

|

|

|

|

Если величина E1 koc , то установившееся значение выходного напряжения при отсутствии возмущающего воздействия (при

E2 0) Uвых,0 1В.

5.1.4. Установить напряжение источника E2, равное 0,1 В. Замкнуть ключ S3 при замкнутом ключе S2, дождаться завершения переходного процесса, выключить установку и снять переходную характеристику САУ по возмущающему воздействию. При этом осциллографом измерить установившееся Uуст,1,

а осциллографом – минимальное Uмин,в значения выходного напряжения. Рассчитать величины 0,95 Uуст1 , 1,05 Uуст1 и

измерить время переходного процесса tпп,в . Рассчитать перере-

25

Uуст1 |

Uмин,в |

|

|

||

гулирование в |

|

|

100 |

% при подаче на вход |

|

Uуст1 |

|||||

|

|

|

|||

САУ возмущающего воздействия.

П р и м е ч а н и е . Если все изменения на переходной характеристике происходят в области 5% от установившегося значения напряжения Uуст1, то принять tпп,в 0 .

5.1.5. Установить E2 0,2 В, замкнуть переключатели S2 и S3, включить установку и измерить осциллографом установившееся значение выходного напряжения Uуст2. Эксперимент

повторить при E2 0,3 В и E2 0,4 В с получением напряже-

ний Uуст3 и Uуст4 .

5.1.6. Разомкнуть ключи S1 (см. рис. 5.1, б), S2, S3 (см. рис. 5.2), замкнуть ключ S4, отключить вольтметр, включить клавишу «Частотный анализ» и с помощью плоттера измерить частоту среза, запасы устойчивости по фазе и амплитуде

G .

5.1.7. |

Установить |

R3 , обеспечивающее K 0,3Kгр , |

K 0,5Kгр , |

K 0,8Kгр |

и повторить выполнение заданий п.п. |

5.1.3– 5.1.6.

5.1.8. По экспериментальным данным построить графики

семейства внешних характеристик САУ Uвых f (E2)| , а

K const

также зависимостей |

tпп,з f (K), з f (K) , tпп,в f (K) , |

в f (K), G f (K) |

и f (K). Рассчитать статизм внеш- |

них характеристик САУ (они должны получиться линейными)

Uуст1 U |

уст2 |

|

|

|

|

по формуле S |

|

|

100%, где Uуст1 |

и Uуст2 |

– уста- |

Uуст1 |

|

||||

|

|

|

|

|

|

новившиеся значения выходного напряжения САУ при E2 1 В

и E2 2 В соответственно, и построить график зависимости

S f (K) .

26

5.1.9. Оценить влияние коэффициента передачи K на статические и динамические характеристики статической САУ.

5.2. Исследование астатической САУ

5.2.1. Собрать схему астатической САУ, перенеся резистор R7 в цепь обратной связи усилителя DA4 и включив его параллельно конденсатору C3, поменяв тем самым местами инерци-

онное и |

|

интегрирующее |

звенья. По |

формулам |

R7 R9 k3 , |

|||||||||||

C2 |

|

1 |

|

|

, |

C3 |

T2 |

произвести пересчет номиналов указан- |

||||||||

k |

2 |

R |

|

R |

||||||||||||

|

|

|

6 |

|

|

|

|

|

7 |

|

|

|

|

|

|

|

ных элементов. |

|

|

R3 R3,гр, |

|

|

|

||||||||||

5.2.2. |

Установить |

напряжение |

источника |

|||||||||||||

E1 koc , |

|

замкнуть переключатель S2 |

при разомкнутых пере- |

|||||||||||||

ключателях S3, S4 и убедиться, что на выходе САУ имеют ме- |

||||||||||||||||

сто установившиеся гармонические колебания. |

|

|

||||||||||||||

5.2.3. |

|

Установить R3 , обеспечивающее значение |

||||||||||||||

K 0,2Kгр , |

напряжение источника E2 0,1 В, |

замкнуть пере- |

||||||||||||||

ключатель S2, и замыкая переключатель S3, измерить величи- |

||||||||||||||||

ны Uвых,в и tпп,в . |

При этом следует убедиться, что выходное |

|||||||||||||||

напряжение |

САУ |

устанавливается на |

уровне |

Uуст0 1В. По |

||||||||||||

формуле |

|

|

|

Uуст0 Uмин,в |

100% рассчитать |

перерегулиро- |

||||||||||

|

в |

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Uуст0 |

|

|

|

|

|

||

вание при приложении возмущающего воздействия. |

|

|||||||||||||||

5.2.4. |

Установить |

R3 , обеспечивающее |

K 0,3K‹р, |

|||||||||||||

K 0,5K‹р , |

K 0,8Kгр и |

повторить |

выполнение |

заданий п. |

||||||||||||

5.2.3.

5.2.5. По экспериментальным данным построить зависимо-

сти Uвых f (U2)|K const , в f (K), tпп,в f (K) и сравнить их с аналогичными зависимостями для статической САУ.

27

5.2.6. Количественно оценить влияние астатизма на статические и динамические характеристики САУ по отношению к статической САУ.

5.3.Контрольные вопросы

5.3.1.Возможно ли получение в статической САУ нулевой статической ошибки?

5.3.2.Как связать частоту собственных колебаний переходной характеристики для САУ, работающей на границе устойчивости с корнями характеристического уравнения?

5.3.3.Почему внешние статические характеристики статической САУ исходят из одной точки? Для любой статической системы это свойство будет иметь место?

5.3.4.При каком коэффициенте передачи K переходная характеристика статической САУ при подаче задающего воздействия будет апериодической?

5.3.5.Почему в астатической САУ величина статической ошибки равна нулю?

5.3.6.Почему в астатической САУ перерегулирование при подаче возмущающего воздействия больше, чем в статической?

6.Лабораторная работа № 3. Параллельная

коррекция систем автоматического управления

Цель работы

Целью лабораторной работы является исследование характеристик САУ с местными жёсткими и гибкими обратными связями.

Методика проведения лабораторной работы

Лабораторная работа состоит из двух частей. Первая из них посвящена исследованию системы с местной положитель-

28

ной жёсткой обратной связью, а вторая – системы с местной гибкой отрицательной обратной связью.

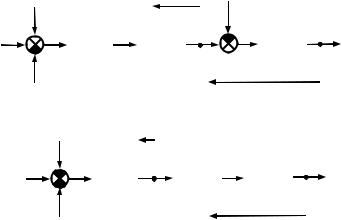

На рис. 6.1, а приведена структурная схема системы, у которой два инерционных звена с передаточными функциями

W (p) |

k1 |

|

и W (p) |

k2 |

|

охвачены положительной кор- |

|

1 |

T1 p 1 |

2 |

T2 p 1 |

|

|

||

|

|

|

|

||||

ректирующей |

обратной |

связью |

с передаточной |

функцией |

|||

Wк (p) kк . Звено с передаточной функцией W3(p) |

– пропор- |

||||||

циональное, т.е. W3(p) k3 , а главная обратная связь – инерци- |

|||||||||||||||||||||

онная, т.е. W (p) |

|

koc |

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

oc |

|

|

Toc p 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

f |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

Wк(p) |

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

y |

||||

|

gg |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

W1(p) |

|

|

W2(p) |

|

|

|

|

|

W3(p) |

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Woc (p) |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

а |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Wк(p) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

y |

||||

|

|

g |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

W1(p) |

|

|

W2(p) |

W3(p) |

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Woc (p) |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

б |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 6.1 |

|

|

|

|

|

|

|||||

На рис. 6.1, б показана структурная схема САУ, у которой

инерционное звено с передаточной функцией W (p) |

k1 |

|

|

||

1 |

T1 p 1 |

|

|

||

охвачено отрицательной гибкой обратной связью, осуществляемой посредством идеального дифференцирующего звена с передаточной функцией Wк (p) kк p. Звенья с передаточными

|

|

|

|

|

29 |

|

|

|

|

функциями W (p), |

W (p) – инерционные, т.е. W (p) |

k2 |

|

, |

|||||

|

|

||||||||

|

2 |

|

3 |

2 |

T2 p 1 |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

W (p) |

k3 |

|

, а |

обратная связь – |

безынерционная, |

т.е. |

|||

|

|||||||||

3 |

T3 p 1 |

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|||

Woc(p) koc .

На вход обеих системы подаётся задающее воздействие g , а в системе, изображённой на рис. 6.1, а, ко входу звена с передаточной функцией W3(p) приложено возмущающее воздействие f .

S2

E2

E2

E1 |

R4 |

C1 |

|

C2 |

|

R10 |

S1 |

R6 |

|

R8 |

|

||

DA1 |

|

|

|

R11 |

||

R1 |

DA2 |

|

DA3 |

|

|

|

|

R5 |

R7 |

R9 |

DA4 |

||

R2 |

|

|

|

1 |

2 |

|

R3 |

|

R13 |

|

|

|

|

|

|

|

C3 |

|

|

|

|

|

DA5 |

|

|

|

|

|

R12 |

|

R15 |

|

R17 |

|

|

|

|

R14 |

DA6 |

R16 |

DA7 |

|

|

|

|

|

|

3 |

S3

Рис. 6.2. Модель системы с положительной жёсткой обратной связью

На рис. 6.2 приведена схема электронной модели исследуемой САУ. Звенья нескорректированной САУ с передаточными функциями W1(p) W3(p) и Woc (p) выполнены на усилителях DA2 DA4, DA6. Корректирующее (пропорциональное) звено реализовано на усилителе DA5. Усилитель DA1

30

выполняет роль сумматора задающего напряжения E1, которое подаётся через ключ S1, и двух сигналов обратной связи (местной и главной). К одному из входов усилителя DA4 через ключ S2 подключается источник возмущающего воздействия E2. При исследовании нескорректированной САУ связь между выходом усилителя DA3 и входом усилителя DA5 (точка 1) отключается. Точка 2 представляет собой выход модели системы и к ней подсоединяется один из входов осциллографа. При работе в частотной области цепь обратной связи размыкается ключом S3 и к точке 3 подключаются плоттер Боде.

Параметры электронных моделей звеньев нескорректированной САУ рассчитываются и задаются аналогично, как это производилось в первой и второй лабораторных работах, т.е.

R k R , |

C |

T1 |

, |

R k R , C |

|

|

T2 |

, |

R k R , |

R k |

R , |

|||||

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||

6 |

1 5 |

1 |

R |

8 |

2 7 |

2 |

|

R |

11 |

3 9 |

15 |

|

oc 14 |

|||

|

|

|

|

6 |

|

|

|

|

8 |

|

|

|

|

|

|

|

C |

Toc |

. |

При |

этом R R R |

R R R R R |

R |

|

|||||||||

|

||||||||||||||||

3 |

R |

|

|

|

1 |

2 3 |

|

4 |

|

5 7 |

9 |

10 |

12 |

|||

|

15 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R14 R16 R17 100 кОм .

Постоянные времени и коэффициенты передачи системы заданы в табл. 6.1.

Глубина положительной обратной связи задаётся коэффициентом передачи Kк . Система исследуется в динамическом и статическом режимах её работы, в частотной области, начиная с Kк 0 (разомкнутой положительной обратной связью), и при его других значениях в соответствии с программой работы. По полученным результатам строятся графики зависимостей.

Для всех вариантов исходных данных задающее воздействие принимается равным E1 kос , а возмущающее воздействие

E2 1В.

На рис. 6.3 приведена схема модели системы с отрицательной гибкой обратной связью, которая осуществляется с помощью идеального дифференцирующего звена с передаточной функцией Wк (p) kк p, выполненного на усилителе DA5. Глав-

ная обратная связь – единичная. Здесь kк C4R11 , а сопротивле-