Твердотельная электроника.-3

.pdf

376

турах СИД преобладает излучательная илифотонная рекомбинация.

В большинстве СИД излучательной рекомбинации электронов и дырок предшествует инжекция неосновных носителей заряда через р-n переход при приложении напряжения в прямом направлении. Характер рекомбинации инжектированных носителей заряда зависит от применяемого в СИД полупроводникового материала, наиболее важным физическим свойством которого является структура энергетических зон. В соответствии с этой структурой все полупроводниковые материалы делят на два класса: материалы с прямыми и непрямыми межзонными переходами электронов (рис. 5.31). При пере-

ходах электронов из зоны проводимости в валентную зону должны выполняться законы сохранения энергии и импульса частицы. В силу закона сохранения энергии для прямого пере-

хода (рис.5.31,а) Г1 - Г8 = рv , для непрямого перехода

(рис.5.31,б) X1—Г8 = hv, где греческими буквами обозначена энергия электронов в зонах при волновом числе k = 0(Г) и k ¹ 0( X ) ; hv — энергия излученного кванта.

r1

kc=kv r8

к=0

[111][100]

а)

Рисунок 5.31. Прямые (а) и непрямые (б) переходы электронов

Закон сохранения количества движения(импульса) в случае прямых переходов выполняется автоматически , и эти переходы совершаются при одном и том же значении волнового числа k = 0 , поэтому кс = кv - квазиимпульс электрона в зоне проводимости равен квазиимпульсу электрона в валентной зо-

377

не. Непрямые переходы (из минимума X1 в максимум Г8, рис.5.31,6) становятся возможными только благодаря участию в них третьей частицы - фонона, которому передается часть

количества движения к так, что векторная сумма к= к +к

р с v р

символизирует выполнение закона сохранения импульса. Понятно, что интенсивность таких переходов намного меньше, чем прямых, так как требует одновременной встречи трех частиц: электрона, дырки и фонона — явления менее вероятного, чем столкновение только электрона и дырки. В табл. 5.2 некоторые характерные соединения типаAI11BV сопоставлены по энергии минимумов зоны проводимости с прямыми1 Ги

непрямыми переходами X1 |

относительно максимума валент- |

||||||

ной зоны Г8 |

и постоянным кристаллической решетки а (с). |

||||||

Таблица 5.2. Структура зон соединений типа А111ВV |

|||||||

A111BV |

|

Типы перео- |

|

Г1-Г8, |

X1-Г8, |

а, |

|

|

|

дов |

|

эВ |

эВ |

нм |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

InSb |

|

Прямые |

|

0,17 |

|

0,6479 |

|

In As |

|

» |

|

0,36 |

- |

0,6059 |

|

QaSb |

|

» |

|

0,69 |

- |

0,6096 |

|

InP |

|

» |

|

1,35 |

2,20 |

0,5869 |

|

GaAs |

|

» |

|

1,43 |

1,86 |

0,5653 |

|

AlAs |

|

Непрямые |

|

— |

2,16 |

0,5661 |

|

GaP |

|

» |

|

2,75 |

2,26 |

0,5451 |

|

A1P |

|

» |

|

3,6 |

2,45 |

0,5451 |

|

GaN |

|

Прямые |

|

3,5 |

- |

а = 0,3186, |

|

|

|

|

|

|

|

с = 0,5176 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Специфическими параметрами светоизлучающих диодов являются световые или фотометрические величины, количест-

венно характеризующие степень воздействия света на человеческий глаз. За единицу силы света в фотометрии принята кандела (кд). Одна кандела дает полный световой поток 4 p

378

люмена (лм). Эффективность действия света на человече-

ский глаз определяется функцией спектральной чувствитель-

ности (функцией видности) или функцией спектральной све- |

|

||||

товой |

эффективности, |

зависящей |

от |

длины |

волны |

(рис.5.32). Чувствительность глаза максимальна при длине |

|||||

волны 555 нм. При этом 1 Вт мощности излучения эквивалентен |

|

||||

световому потоку 680 лм. Важной фотометрической величиной |

|

||||

является |

яркость, которая |

определяется |

как |

сила света, отне- |

|

сенная к видимой площади излучателя(кд/м2). Интересным следствием, вытекающим из особенностей фотометрических единиц, является то, что два СИД с длиной волны излучения l = 650 нм (красный свет) и l = 555 нм (зеленый свет), обладающие одинаковой мощностью излучения, например 1 Вт, и равными поверхностями свечения, например 1 мм2, имеют разные яркости. Яркость СИД зеленого цвета свечения в 10 раз больше, чем яркость красного, их световые потоки составят 680 и 68 кд соответственно. Это обусловлено тем, что функция видности резко спадает в сторону больших и

l

Рисунок 5.32. Функция спектральной чувствительности глаза (штриховая линия) и спектры излучения СИД из арсенида и фосфида галлия

Граничной длиной волны видимого красного света является 720 нм, что соответствует энергии непрямых переходов 1,72 эВ, поэтому для изготовления СИД требуются так называемые широкозонные материалы, у которых ширина запре-

381

него порядка позволяет ему захватить свободную дырку с образованием связанного экситона — комплекса из электрона и дырки. Излучательная рекомбинация связанного на уровне азота экситона сопровождается зеленой люминесценцией с энергией основной полосы излучения 2,23 эВ.

зеленый

Рисунок 5.35. Зонная |

Рисунок 5.36. Полное внутренне отраже- |

||||||

диаграмма фосфида |

ние лучей от источника S в кристалле |

||||||

галлия с примесями |

|

|

|

|

|

|

|

азота и донорно- |

|

|

|

|

|

|

|

акцепторных пар |

|

в |

фосфиде |

галлия возникает |

|||

Красная |

люминесценция |

||||||

цинк-кислород |

|

|

|

|

|

|

|

вследствие присутствия донорно-акцепторных пар, создавае- |

|||||||

мых мелким акцептором - цинком Zn(∆Ea » 60 мэВ) и глубоким |

|||||||

донором - кислородом О (∆Ед » 0,8 эВ), |

которые |

замещают |

|||||

атомы Ga и Р в соседних узлах соответственно. Донорно- |

|||||||

акцепторная пара Zn - О подобна |

изоэлектронной |

ловушке с |

|||||

энергией связи 0,3 эВ для электронов. |

|

|

|

||||

Энергетическая |

эффективность |

СИД |

характеризуется |

||||

квантовым выходом h или квантовой эффективностью - от- |

|||||||

ношением |

числа излученных |

фотонов |

к числу |

электронов, |

|||

прошедших через р-ппереход. Различают внутренний hi и

внешний he квантовые выходы. Внутренний квантовый выход

определяет эффективность излучения непосредственно в р-п переходе, а внешний - на поверхности кристалла полупроводника. Внутренний квантовый выход зеленой люминесценции в фосфиде галлия составляет около 1%, что гораздо ниже, чем

квантовый выход излучения в полупроводнике с прямыми

382

межзонными переходами, где он достигает50%. Это обусловлено тем, что имеется возможность термической диссоциации зкситонов до рекомбинации, а также сильным влиянием конкурирующего процесса безызлучательной рекомбинации.

Внутренний квантовый выход красной люминесценции с энергией фотонов 1,79 эВ значительно выше, чем зеленой, и составляет 10—20%, так как влияние безызлучательной рекомбинации слабее.

В структурах СИД примеси определяют не только тип электропроводности и удельное сопротивление материала, но и преобладающие процессы излучательной рекомбинации. Высокая квантовая эффективность обеспечивается, если излучательные переходы электронов преобладают над безызлучательными процессами рекомбинации. Увеличение концентрации примеси повышает концентрацию основных носителей заряда и вероятность рекомбинации и снижает электрическое сопротивление. Чрезмерное повышение концентрации примеси приводит к появлению дефектов, которые служат центрами безызлучательной рекомбинации. С уменьшением содержания примеси падает скорость рекомбинации инжектированных носителей заряда, возрастают сопротивление структуры и падение напряжения на ней, что вызывает разогрев и уменьшение эффективности электролюминесценции. Оптимальная концентрация примеси в данном полупроводниковом соединении -оп ределяется экспериментально с точки зрения обеспечения максимального выхода электролюминесценции и находится в пределах 1017—1018 см-3 для доноров и 1017—1019 см-3 для акцепторов.

Наряду с процессами генерации света одной из главных проблем является выведение света из полупроводникового кристалла. Показатель преломления n соединений типа A111BV обычно близок к 3,5, а критический угол для лучей, падающих из области р-n перехода на границу кристалл - воздух j = arcsin(l/n), составляет 16°. Основная часть излучения, т. е. все лучи, падающие под углами больше критического, испытывают полное внутреннее отражение(см. рис.5.37). Вследствие этого полный оптический путь света внутри кристалла боль-

383

ше размеров кристалла, что ведет к сильному поглощению света. Из-за поглощения и отражения света для излучения с энергией фотонов, близкой к ширине запрещенной зоны, внешний квантовый выход на 1 ¸ 2 порядка меньше внутреннего. Обычно он составляет 0,1 ¸ 7%.

Поглощение проявляется главным образом в полупроводниках с прямыми переходами, в которых энергия излучения кванта равна ширине запрещенной зоны, и значительно слабее в тех случаях, когда излучательная рекомбинация идет через глубокие центры. В полупроводниках с непрямыми переходами энергия излучаемого фотона меньше ширины запрещенной зоны, коэффициент поглощения мал и поглощение света играет меньшую роль. Снижение поглощения достигается уменьшением толщины слоя, через который проходит излучение, уменьшением концентрации носителей в материале, выведением света через«оптическое окно», образуемое тонким слоем материала с большой шириной запрещенной зоны, наращиваемого на поверхность кристалла.

В большинстве СИД эффективность излучательных процессов для р- и n-слоев одинакова, тем не менее излучение в основном генерируется в р-области. Это связано с меньшей инжекцией дырок вn-область вследствие их более низкой подвижности, а также с тем, что уровень Ферми в полупроводнике n-типа лежит немного выше границы зоны проводимости, а в полупроводнике р-типа- выше валентной зоны. Кроме того, излучение, возникающее в n-области, сильно поглощается в полупроводнике р-типа, поскольку энергия излучаемых квантов в материале n-типа больше, чем в материале р-типа. Излучение, возникающее в р-области, проходит через n-область с минимальными потерями на поглощение.

Структуры СИД обычно изготавливают на основе эпитаксиальных слоев, выращенных на монокристаллических подложках из арсенида или фосфида галлия. Выбор подложки зависит от параметра решетки эпитаксиального слоя и коэффициента термического расширения. Слитки фосфида галлия, использующиеся при изготовлении подложек, выращивают в печи высокого давления с жидким уплотнителем методом

384

Чохральского. Слитки арсенида галлия растят либо методом Чохральского, либо горизонтальной плавкой по методу Бриджмена при атмосферном давлении. Эпитаксиальные слои наращивают на подложки из жидкой и газовой фазы. Для твердых растворов GaAs1-xPx (арсенида - фосфида галлия) успешно применяется газофазная эпитаксия (ГФЭ), в то время как для GaP и Ga1-xAlxAs (арсенида галлия - алюминия) лучшие результаты получены при жидкофазной эпитаксии(ЖФЭ). Излучающий р-n переход образуют либо эпитаксиальным наращиванием р- и n-областей, либо диффузией цинка в эпитаксиальный слой n-типа. Диффузию цинка обычно используют для изготовления СИД из арсенида - фосфора галлия, так как она позволяет применить планарный процесс. Лучшие красные и желтые приборы из фосфида галлия изготовлены методом двойной эпитаксии. В табл. 5.4 приведены наиболее употребляемые материалы и методы изготовления СИД.

Эффективность однослойных СИД, у которых р-n переход совпадает с границей раздела эпитаксиальный слойподложка, обычно существенно ниже, чем у СИД, изготовленных с выращиванием буферного слоя того же типа электропроводности, что и подложка. Это обусловлено тем, что число безызлучательных центров рекомбинации и дислокаций в подложке очень велико.

Таблица 5.4. Материалы для изготовления СИД

Материал |

Цвет |

Типы пе- |

Технология |

V |

|

|

|

||||

|

свечения |

реходов |

n-слой |

p-слой |

% |

|

|

|

|

|

|

GaP : Zn—0 |

Красный |

Непрямые |

ЖФЭ |

ЖФЭ |

15 |

GaP: N |

Зеленый |

» |

ЖФЭ |

ЖФЭ |

0,7 |

GaP:N |

» |

» |

ГФЭ |

Диффузия |

0,1 |

GaP : NN |

Желтый |

» |

ГФЭ |

» |

0,1 |

GaAs0,6P0,4 |

Красный |

Прямые |

ГФЭ |

» |

0,5 |

GaAs0,35P0,65: N |

Оранже- |

Непрямые |

ГФЭ |

» |

0,5 |

|

вый |

|

|

|

|

GaAs0,15P0,85: N |

Желтый |

» |

ГФЭ |

» |

0,2 |

Ga0,7Al0,3As |

Красный |

Прямые |

ЖФЭ |

ЖФЭ |

1.3 |

|

|

|

385 |

|

|

|

|

|

|

|

|

Gа0,71In0,3 Р |

|

Оранже- |

|

» |

|

ГФЭ |

|

Диффузия |

|

0,1 |

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

вый |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Эффективность однослойных СИД, у которых р-n переход совпадает с границей раздела эпитаксиальный слойподложка, обычно существенно ниже, чем у СИД, изготовленных с выращиванием буферного слоя того же типа электропроводности, что и подложка. Это обусловлено тем, что число безызлучательных центров рекомбинации и дислокаций в подложке очень велико.

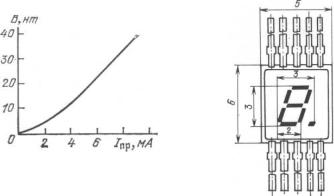

Световой поток или яркость являются важнейшими -экс плуатационными параметрами СИД. Они пропорциональны плотности тока через -рn переход (рис.5.37). Интенсивность красного излучения в СИД на основе фосфида галлия и его твердых растворов выше интенсивности зеленого излучения при плотности токов до 10 А/см2. Однако вблизи этого значения зависимость яркости свечения от плотности тока выходит на участок насыщения вследствие того, что концентрация донорно-акцепторных пар Zn - О не может быть выше 1017

см-3 без ущерба для структуры кристаллической решетки. Концентрация азота в фосфиде галлия может достигать

без всяких вредных последствий 1019 см-3, поэтому зеленая люминесценция насыщается при более высоких плотностях токов.

Светоизлучающие диоды являются источниками некогерентного излучения, спектральные кривые излучения имеют широкие пики(рис.5.33), причем у фосфид-галлиевых СИД часто присутствует два основных максимума: красного и зеленого свечений.