Методология системотехнического проектирования электронных и радиоэлектронных средств (в двух частях)

..pdf

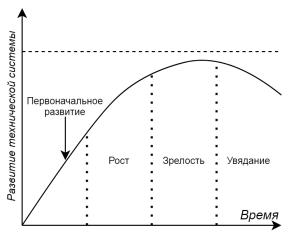

Рисунок 1.13 – Законы развития систем

С давних времен обращали вниманиена непредсказуемость и индивидуальность результатов творческого труда, возможность появления как выдающихся изделий, так и явно неудачных. Это есть следствие неспособности человека охватить решаемую задачу целиком, во всех её подробностях, учесть все параметры, внутренние и внешние связи. Велика роль и субъективных факторов, таких как личный опыт, знания, настроение, особенности характера [16].

Поэтим причинамвсегда представлял большой интерес поиск закономерностей, которые управляют процессом проектирования, и стремление максимально формализовать его (однако познание алгоритмов творческого труда превратит деятельность человека в нетворческую, что обеднит его как личность или, что опаснее, приведет к интеллектуальной деградации). В работах Г.С. Альтшуллера и А.И. Половинкина приведены результаты исследований и поисков в этом направлении.

В настоящее время известен 21 закон развития ТС [7, 15, 24, 29, 33, 34]. Представим основные из этих законов.

1.Закон энергетической проводимости. Необходимым условием принципиальной жизнеспособности ТС является сквозной проход энергии и информации по всем её частям. Из этого закона следует утверждение: чтобы часть ТС была управляемой, необходимо обеспечить энергетическую проводимость между этой частью и органами управления.

2.Закон увеличения степени идеальности ТС. Развитие ТС идет в направлении увеличения степени её идеальности. В теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) этот закон выражается в формулировке идеального конечного результата (ИКР), когда ТС отсутствует, а её функция выполняется. Другими словами, идеальной ТС называется такая система, у которой массогабаритные и энергетические характеристики равны нулю (т.е. система не существует), а её функция выполняется.

3.Закон стадийногоразвитияТС. СовершенствованиеТС идет в направлении их полной автоматизации и независимости от человека. Применительно к ЭРЭС их развитие одновременно с уменьшением энергопотребления и увеличением энергетической эффективности включает рост энергонезависимости, энергоавтономности, когда ЭРЭС начинаютаккумулировать электрическую энергию изокружающей среды. Кроме того, в ЭРЭС вводятся функции автоматического управления, т.е. изменения режимов работы, и саморегулирования в пределах, заданных программой; дополнительное выполнение функций планирования, т.е. саморегулирования в непредвиденных условиях, анализа ситуации и выбора режима работы. В настоящее время, когда

60

начинается четвертая промышленная революция, этот закон приобретает массовый характер, когда практически все ТС, функционирующие на принципах электроники

ирадиоэлектроники, становятся «умными».

4.Закон корреляции параметров однородного ряда ТО. К однородному ряду относятся такие ТО, которые имеют одинаковые функцию, структуру, условия работы (в смысле взаимодействия с окружающей средой) и отличаются только значениями главного параметра. Главным в ТО называют такой параметр, который характеризует его главный функциональный элемент и от которого зависят значения остальных параметров.

5.Закон гомологических рядов: гипотеза о законе гомологических рядов в технике была сформулирована по аналогии с законом гомологических рядов И.И. Вавилова, относящихся к живой природе. Суть биологическогозакона заключается в том, что у близких видов, принадлежащих одному роду, имеет место удивительный параллелизм одинаковых признаков. Вавилов дал следующую формулировку закона: «Виды и роды, генетически близкие, характеризуются сходными рядами наследственной изменчивости с такой правильностью, что, зная ряд форм в пределах одного вида, можно предвидеть нахождение параллельных форм и для других видов и родов. Чем ближе генетически расположены в общей системе роды и виды, тем полнее сходство в рядах их изменчивости. Целые семейства характеризуются определённым циклом изменчивости, проходящей через все роды и виды, составляющие семейство».

Для перенесения закона гомологических рядов в технику необходимо было определить факторы, которые играют роль генотипа, т.е. как генотип в живой природе определяет видовые, родовые и другие признаки, так и в технике необходимо выделить факторы, обусловливающие характерные признаки ТО. К таким факторам относятся компоненты описанияфункции,принципа действия и условий работы технического объекта, каждая из которых оказывает существенное влияние на техническое решение (структуру) ТО.

Гипотеза о законе гомологических рядов ТО имеет следующую формулировку: ТО с близкими функциями, принципами действия и характеристиками условий работы имеют частично совпадающие наборы варьируемых конструктивных признаков P1, …, Pk, принимающих одинаковые значения a1, a2,…,aj, где j=1,…,k.

Число совпадающих наборов признаков k будет тем больше, чем больше совпадающих компонентов описания функций, принципов действия и условий работы. При этом имеют место корреляционные связи между определенными компонентами

ипризнаками.

6.Закон расширения множества потребностей-функций. Этот закон имеет отношениек развитиютехники в целом, а нек отдельной фирме, отрасли или стране. Уже давно известен закон возвышения потребностей, который сформулирован на качественном уровне. Предлагаемая формулировка закона основывается на предшествующих работах и относится только к потребностям, реализуемым с помощью ТО.

61

При наличии необходимого потенциала и социально-экономической целесообразности возникшаяноваяпотребность удовлетворяется с помощью впервыесозданных технических средств (технических объектов); при этом возникает новая функция, которая затем существует как угодно долго, пока её реализация будет обеспечивать сохранение и улучшение жизни людей. Число таких качественно и количественно различающихся потребностей-функций, относящихся к техносфере, со временем монотонно и ускоренно возрастает по экспоненциальному закону

Pi P0eat ,

где P0 – число потребностей-функций до момента t = 0; a – эмпирический коэффициент; t – время в годах.

Важной величиной, которая такжесильноизменяется современем, является эволюция спроса на техническую систему. Для простоты анализа будем полагать, что производствотехнической системы всегда соответствует спросуна неё. Упрощенная сглаженная кривая увеличения и уменьшения спроса с течением времени показана на рисунке 1.14.

Рисунок 1.14 – Кривая развития технической системы

СпроснаТС,дажепослеразработки новыхболееэффективныхсистем, невсегда падает до нуля, о чем свидетельствует ниспадающий участок кривой (увядание) на рисунке 1.14. Морально устаревшее оборудование будет использоваться некоторое время и в дальнейшем, хотя в сокращающемся масштабе.

7. Закон прогрессивной эволюции техники. Действие закона прогрессивной эволюциив миретехники аналогичнодействиюзаконаестественногоотбора Ч. Дарвина в живой природе. Он объясняет, почему происходит переход от предшествующего поколения ТО к следующему улучшенному поколению; при каких условиях, когда и какие структурные изменения происходят при переходе от поколения к поколению. Закон прогрессивной эволюции техники имеет следующую формулировку. В техническом объекте с одинаковой функцией переход от поколения к поколению вызван устранением выявленного главного дефекта (дефектов), связанного, как правило,

62

с улучшением критериев развития, ипроисходит при наличии необходимогонаучнотехнического уровня и социально-экономической целесообразности следующими наиболее вероятными путями иерархического исчерпания возможностей конструкции:

а) при неизменном физическом принципе действия и техническом решении улучшаются параметры ТО до приближения к глобальному экстремуму по значениям параметров;

б) после исчерпания возможностей цикла (а) происходит переход к более рациональному техническому решению (структуре) (б), после чего развитие опять идёт по циклу (а). Циклы (а) и (б) повторяются до приближения к глобальному экстремуму по структуре для данного принципа действия. При этом значения критериев развития K, как правило, изменяются в соответствии с функцией вида

K |

L |

|

. |

a ebe |

βt |

||

|

|

|

где L, a, b, β – коэффициенты, определяемые по статистическим данным; t – время.

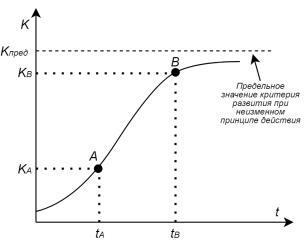

График функции K, называемой S-функцией, показан на рисунке 1.15;

в) после исчерпания возможностей циклов (а) и (б) происходит переход к более рациональному физическому принципу действия (в), после чего развитие опять идёт по циклам (а) и (б). Циклы (а)–(в) повторяются до приближения к глобальному экстремуму по принципу действия для множества известных физических эффектов.

Рисунок 1.15 – Кривая S-функции

При этом в каждом случае перехода от поколения к поколению в соответствии с частными закономерностями происходят изменения конструкции, корреляционно связанные с характером дефекта у предшествующего поколения, а из всех возможных изменений конструкции реализуется в первую очередь то, которое дает необходимое или существенное устранение дефекта при минимальных интеллектуальных и производственных затратах.

63

Используемое в формулировке закона понятие «научно-технический уровень» имеет отношение к стране или региону и определенному моменту времени. Понятие включает используемые ТО, технологии, источники энергии, материалы и вещества, информацию об используемых в прошлые времена, а также о новых (пока не реализованных)ТО, технологиях, источниках энергии, материалах и веществах; информа- циюофизико-технических эффектах, которыеиспользуются или могут бытьиспользованы в технике, и т.п.

Социально-экономическая целесообразность создания и использования технических объектов указывает на то, что их изготовление и практическое использование, во-первых, экономически возможно и выгодно, во-вторых, не ухудшает антропологических критериев развития техники.

Таким образом, суть закона состоит в том, чтов ТОс одинаковой функцией каждый переход от поколения к поколению вызван устранением возникшего главного дефекта (дефектов), связанного с улучшением какого-либо критерия (показателя) развития при наличии определённых технико-экономических условий. Если же рассматривать все переходы от поколения к поколению, т.е. всю историю конструктивной эволюции определенного класса техники, то можно наблюдать закономерности иерархического исчерпания возможностей конструкторско-технологических решений на трёх уровнях (рисунок 1.16).

Рисунок 1.16 – Иерархическое исчерпание возможностей конструкторско-технологических решений

Сначала на 1-м уровне улучшаются параметры используемого технического решения (ТР). Когда изменениепараметров малочтодаёт, изменения осуществляют на 2-м уровне путём перехода к более эффективному техническому решению без изменения физического принципа действия (ПД). При исчерпании параметров переходят на новое, более прогрессивное ТР. Циклы на 1-м и 2-м уровнях происходят до тех пор, пока в рамках используемого ПД уже не находят новых ТР, обеспечивающих улучшение интересующих показателей. После этого наступает революционное

64

изменение на 3-м уровне – переход на новый, более прогрессивный принцип действия и т.д. В каждом случае перехода от поколения к поколению действуют весьма определённые частные закономерности изменения конструкций, которые с большой вероятностью конкретизируют направление и характер изменения ТО в следующем поколении.

Как показывает история развития техники, любое открытие в науке и технике только через некоторое время начинает использоваться для выполнения полезной функции [31]. Сначала открывается физический эффект, который тщательно исследуется, разрабатывается технология изготовления опытных образцов. Проводятся научные исследования, практическая отдача которых пока минимальная. Затем на основе освоенного физического эффекта синтезируется ФПД устройства, которое может уже иметь прикладное значение. Спустя некоторое время на основе этого ФПД создаётся техническое устройство, способное качественно выполнять некоторую полезную функцию.

Для удовлетворения потребности ТО создается тогда, когда имеются научные и технические возможности обеспечить ему удовлетворительные потребительские свойства, которые зависят от его уровня качества (линия K11 на рисунке 1.17).

Рисунок 1.17 – Изменение показателя качества технического объекта при его конструктивной эволюции:

I, II, III – участки развития; K11, K21 – минимально приемлемый уровень качества; K12, K22 – теоретически предельно возможный уровень показателя качества; 1 – линия развития ТО; 2 – линия развития ТО с новым ФПД

65

Как правило, первый образец принципиально нового ТО создается в условиях неполного знания свойств, только что открытого явления. Поэтому технически сложно реализовать высокое качество выполняемой функции. С началом применения нового ТО ведутся работы по его совершенствованию, улучшению показателей качества, устранению недостатков и повышению эффективности использования. Создаются различные модификации ТО, расширяется область применения технических устройств, созданных на ФПД, в основе которых лежит открытый физический эффект.

Взаимосвязь затрат и показателя качества совершенствуемого ТО имеет вид S-образной кривой (см. рисунок 1.17). Начальный участок S-образной кривой (участок I на рисунке 1.17) соответствует этапу теоретического изучения и экспериментальной отладки полученного ФПД, исследованиювозможностей его практического применения. На данном этапе осуществляется опытная эксплуатация единичных лабораторных образцов вновь созданного ТО. Этот период отличается напряжённой работой и большими затратами для увеличения показателей качества.

Улучшению характеристик ТО способствует рост общего научно-технического потенциалаи развитиетехнологии производства. Померенакоплениятеоретических знаний и практических результатов по производству и эксплуатации ТО рост показателей эффективности и качества ТО, основанныхна новом ФПД, становится более интенсивным (участок II на рисунке 1.17). Устраняются недостатки, улучшаются функциональные показатели, повышается надежность, экономичность и другие показатели качества, растет отдача средств, вложенных в используемые технические устройства.

В этот период совершенствуется конструкция ТО и технологии его изготовления, производство часто становится массовым, резко увеличивается количество изобретений (а следовательно, и патентов) в той области техники, к которой относится применяемый ФПД. Этот ФПД находит все более широкое применение в различных областях. Разрабатывается гамма технических устройств. Развитие идёт в направлении как универсализации, так и специализации.

Развитие радиоэлектроники. С начала XX века в развитии ряда технических отраслей прослеживается тенденция освоения электромагнитных волн все более высокой частоты. В середине ХХ века в радиотехнике и радиоэлектронике начинает активно использоваться оптический диапазон (появляются оптоэлектронные приборы), а также инфракрасная область (разрабатываются тепловизоры, инфракрасная оптика).

В начале 60-х годов ХХ века появляются первые лазеры, а чуть позже создаются оптические волокна. В 1970 г. американская фирма «Корнинг» разработала кварцевое волокно с малым затуханием – порядка 20 дБ/км.

За 10 лет в кварцевых оптических волокнах удалось уменьшить потери примерно на два порядка. В начале XXI века производились оптические волокна с затуханием порядка 0,15 дБ/км. Во многом этому способствовало развитие технологии производства оптических волокон.

66

Расширяется область применения этой техники. Сначала были разра- ботаныуникальныелабораторныеустановки,затем–технологическое оборудованиеи,наконец, сталивыпускатьсятоварынародногопотребления, например лазерные проигрыватели, считывающие и записывающие устройства.

С середины XX века прослеживается тенденция микроминиатюризации в радиоэлектроннойаппаратуре. Ширинапроводников уменьшается от нескольких миллиметров до нескольких микрометров. Увеличивается плотность компоновки, возрастает количество вентилей на единицу объема. Ряд показателей микроминиатюризации радиоэлектронной аппаратуры удваивается каждые 2 года согласно закону Мура [31].

Бурное развитие ТО, основанного на принятом ФПД, постепенно замедляется. Наступает время, когда ТО вступает в третью стадию своего развития (участок III кривой 1 на рисунке 1.17), которая характеризуется значительным увеличением затрат на повышение качества ТО. Эффективность средств, направленных на повышение качества ТО, снижается. Это связано с тем, что происходит исчерпание возможностей используемого ФПД. Совершенствование ТО осуществляется его усложнением, внесением конструктивныхизменений, оптимизацией параметров, изменением конструкторско-технологических решений. Показатели качества приближаются к пределу, который может быть достигнут при использовании этого ФПД (линия K12 на рисунке 1.17).

Совершенствование ТО, основанного на этом ФПД, продолжается до тех пор, пока существует потребность в его производстве. Если нет условий перехода на новыйпринцип действия, товпроцессеконструктивной эволюции рост эффективности замедляется и длительное время воспроизводятся ТО с близкими по значению показателями качества.

Однако, как правило, задолго до этого периода обнаруживается новый принцип действия, использование которого может в перспективе обеспечить более высокие показатели качества. Но его практическое применение начнется тогда, когда будет накоплен необходимый научно-технический потенциал и созданы социально-эконо- мические условия (линия K21 и кривая 2 на рисунке 1.17). Сначала новый ТО по показателям качества отстает от предшественника, ноон находится на начальном этапе развития и в соответствии с закономерностью, описываемой S-образной кривой, в конце концов быстро обгонит и вытеснит своего конкурента.

На рисунке 1.18 приведена история развития радиолампы. Из этого примера хорошо видно, что между открытием и его практическим применением может пройти весьма большой промежуток времени. В пределах одного ФПД наблюдается длительный процесс конструктивной эволюции, который сопровождается постоянным усложнением ТО. Когда этот принцип в случае с развитием радиолампы получил широкоераспространениеи былдостигнутмаксимальныйрезультат, он тутженачал вытесняться другим, болеесовершенным принципом – использованием полупроводниковых приборов для обработки электрических сигналов.

67

Рисунок 1.18 – Схема конструктивной эволюции радиолампы

История развития техники показывает, что ТО, основанный на определенном ФПД, отмирает в период своего наивысшего развития, т.е. когда в максимальной степени реализованы его показатели качества.

При создании новых ТО необходимо оценить:

1)на каком этапе конструктивной эволюции находится прототип;

2)каковы перспективы развития прототипа;

3)какие изменения в науке и технике произошли с начала его создания, причем не только в рассматриваемой области техники, но и в смежных областях.

Затем требуется исследовать различные аспекты проблемы:

1)какиедостижения научно-техническогопрогресса ненашли своегоотражения при создании существующих ТО, предназначенных для удовлетворения рассматриваемой потребности;

2)что можно использовать из последних достижений науки и техники для разработки новогопринципа действия, конструктивных и конструкторско-технологиче- ских решений для создания нового ТО.

При решении задачи по совершенствованию существующих ТО необходимо:

1)оценить конкурентоспособность других ФПД;

2)установить, на каких этапах своего развития они находятся;

68

3)найти область эффективного применения рассматриваемого принципа дей-

ствия;

4)оценить перспективность и целесообразность конструктивного совершенствования прототипа или прийти к выводу, что нужно использовать другой ФПД, и определить какой. В решении последней проблемы существенную помощь оказывают другие закономерности развития техники.

Следует иметь в виду, что в законе прогрессивной эволюции иерархическое исчерпание конструкции не действует формально: «Пока не будут достигнуты глобально оптимальные параметры, не может произойти переход к новому ТР, или пока не будут исчерпаны возможности наилучшего ТО (в рамках определенного ПД), не может произойти переход к новому принципу действия». Закономерность иерархического исчерпания конструкции действует при соблюдении следующего условия: если при наличии необходимого научно-технического потенциала переход к новому техническому решению или принципу действия обеспечивает получение дополнительной эффективности, существенно превышающей дополнительные интеллектуальные и производственные затраты на его реализацию, то может произойти скачок

кновому техническому решению или принципу действия без исчерпания возможностей предыдущего технического решения или принципа действия.

Для некоторых классов ТО в будущем, по-видимому, станут более частыми случаи указанных скачков к новым техническим решениям или принципу действия без исчерпания возможностей предыдущих. Этому способствует создание мощных САПР, включающихподсистемы поисковогоконструирования свыбором глобально оптимальныхрешений. Согласнозаконупрогрессивной эволюциициклы (а); (а)–(б); (а)–(б)–(в) будут происходить в основном с использованием компьютерных технологий, а автоматизированные системы научных исследований и гибкие автоматизированные производства позволят без чрезмерных затрат производить доводку и изготовление нового поколения ТО, значительно отличающегося от предыдущего. В этих случаях, можно сказать, закон будет использоваться для ускорения развития техники.

Прогнозирование с помощью S-функции позволяет установить, насколько недоиспользованы возможности применяемого принципа действия. Если эти возможности имеют значительные резервы (точка А на рисунке 1.15), то на основе прогнозирования можно сформулировать реальное задание на улучшение интересующих главных показателей. Если же прогноз покажет, что возможности принципа действия практически исчерпаны (точка В на рисунке 1.15), то будет сделан обоснованный вывод о необходимости перехода на новый физический принцип действия. В связи с этим возникает задание на поиск и разработку более перспективного принципа действия.

Закон прогрессивной эволюции представляется полезным использовать на начальных стадиях проектирования новых поколений ТО при выполнении работ по анализу и осмысливанию истории техники, прогнозированию развития техники.

8. Закон соответствия между функцией и структурой. Суть закона заключается в том, чтов правильноспроектированномТО каждый компонент – от сложных узлов

69