Методология системотехнического проектирования электронных и радиоэлектронных средств (в двух частях)

..pdf

системы и модель готова. Нокактолькоэтотребуется сделать для реальной системы, мы сталкиваемся с трудностями.

Опишем, например, выходы системы «наручные часы». Учитывая, что выходы соответствуют конкретизациицели,фиксируем вкачестве выхода показание времени в произвольный момент. Затем принимаем во внимание, что сформулированная таким образом цель относится ко всем часам, а не только к нашим наручным часам. Чтобы различить их, вносим следующее добавление (выход): удобство ношения часов на запястье; тогда появляется обязательность ремешка или браслета, а с ним ещё один выход: удовлетворение требований санитарии и гигиены, так как не любое крепление часов на руке допустимо с этой точки зрения.

Далее, представив себе условия эксплуатации часов, можно добавить достаточную в бытовых условиях прочность, пылевлагонепроницаемость.

Затем, расширив понятие «условия эксплуатации часов», добавим ещё два выхода: достаточную для бытовых нужд точность, легкость прочтения показаний часов при беглом взгляде на циферблат.

Можно ещё более расширить круг учитываемых требований к часам, что позволит добавить несколько выходов: соответствие моде и понятию красоты, соответствие цены часов покупательной способности потребителя. Очевидно, что список желаемых, т.е. включаемых в модель, выходов можно продолжать. Например, можно потребовать, чтобы имелась возможность прочтения показаний часов в полной темноте и реализация этого выхода приведет к существенному изменению конструкции часов, в которой могут быть различные варианты самосвечения, подсветки, считывания на ощупь или подачи звуковых сигналов. А ведь мы в явной форме еще не говорили о габаритах, весе, многих других технических, физических, физиологических, экономических и социальных аспектах использования наручных часов…

Рассмотренные примеры свидетельствуют, что построение модели «черного ящика» не является тривиальной задачей, так как на вопрос, сколько и каких именно входов и выходов следует включать в модель, ответ не прост и не всегда однозначен.

Главная причина множественности входов и выходов «черного ящика» заключается в том, что всякая реальная система, как и любой объект, взаимодействует с объектами окружающей среды неограниченным числом способов. Строя модель системы, мы из этого бесчисленного множества связей отбираем конечное их число для включения в список входов и выходов. Критерием отбора при этом является целевое назначение модели, существенность той или иной связи по отношению к этой цели. То, что существенно, важно, включается в модель, то, что несущественно, неважно, не включается. Именно здесь возможны ошибки. Тот факт, что мы не учитываем в модели, исключаем из рассмотрения остальные связи, не лишает их реальности, они все равно действуют независимо от нас. И нередко казавшееся несу-

250

щественным или неизвестным для нас на самом деле является важным и должно быть учтено.

Особое значение этот момент имеет при задании цели системы, т.е. при определении её выходов. Это относится и к описанию существующей системы по результатам её обследования, и к проекту пока еще не существующей системы. Реальная система неизбежно вступает во взаимодействия со всеми объектами окружающей среды, поэтому следует как можно раньше, лучше всего на стадии построения модели, учесть все наиболее важное. В результате главную цель приходится сопровождать заданием дополнительных целей. Необходимо подчеркнуть, что достижения только основной цели недостаточно, что невыполнение дополнительных целей может сделать ненужным или даже вредным и опасным достижение основной цели. Этот момент заслуживает особого внимания, так как на практике часто обнаруживается незнание, непонимание или недооценка важности указанного положения. Между тем оно является одним из центральных во всей системологии.

Таким образом, простота модели «черного ящика» обманчива. Всегда существует риск составить неполный перечень входов и выходов как вследствиетого, что важные из них могут быть сочтены несущественными, так и в силу неизвестности некоторых из них в момент построения модели.

Теперь рассмотрим свойства «черного ящика» [2]. К ним относятся:

1)направленность процессов «черного ящика» (процессы протекают по направлениям, указанным стрелками, при этом «чёрный ящик» является преобразователем входных процессов в соответствующие выходные процессы);

2)множественность входов и выходов (множественность целей системы);

3)масштабируемость (в зависимости от размера и сложности объекта проектирования модель «черного ящика» может охватывать разные уровни иерархии ЭРЭС: от уровня суперсистемы, т.е. системы систем, до элементарного компонента структурных (отдельный функциональный узел) или принципиальных (отдельный электрорадиоэлемент или электронный компонент, например конденсатор или транзистор) электрических схем. Таким образом, «черный ящик» можно разделять на другие «черные ящики» неограниченное число раз [1]).

В таблицах 3.2 и 3.3 приведены дополнительные примеры представления моделью «черного ящика» инженерно насыщенных комплексных технических систем

вобласти обработки сигналов и данных [3].

Таким образом, любую ТС можно представить в общем случае в виде «черного ящика» с произвольным количеством входов и выходов самой разной природы (процессы и объекты электрической инеэлектрической природы, распределённыепо трем фундаментальным категориям: материя, энергия, информация).

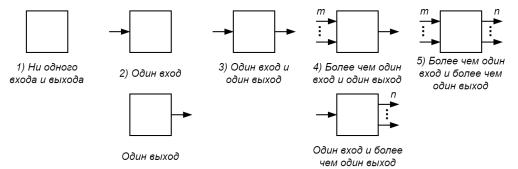

Полный набор моделей «черного ящика», или функциональных блоков, практически для любых материальных систем представлен на рисунке 3.3 [4]. Как видно,

внего входит пять типов блоков, у которых:

1)ни одного входа и выхода;

2)один вход или один выход;

3)один вход и один выход;

251

4)более чем один вход и один выход и наоборот;

5)более чем один вход и более чем один выход.

Таблица 3.2 – Примеры описания физических операций для ЭРЭС разного уровня разукрупнения: обработка сигналов и данных

Техническая |

Входы |

Процесс |

Выходы |

|

система |

||||

|

|

|

||

Метеорологический |

Изображения |

Хранение |

Кодированные |

|

спутник |

|

и передача данных |

изображения |

|

Система управления |

Сигналы бортовых |

Опознавание |

Опознаватель- |

|

воздушным движением |

радиомаяков |

и слежение |

ный код |

|

в зоне аэропорта |

|

|

Воздушная трасса |

|

|

|

|

Связь |

|

Система слежения |

Запросы |

Прокладка |

Информация о |

|

за грузовиками |

о направлении грузов |

маршрута на карте |

маршруте |

|

|

|

Связь |

Доставленный |

|

|

|

|

груз |

|

Система бронирования |

Запрос о маршруте |

Управление |

Бронирование |

|

авиабилетов |

поездки |

данными |

Билеты |

|

Медицинская |

Код пациента |

Управление |

Состояние |

|

информационная |

Результаты анализов |

информацией |

пациента |

|

система |

Диагноз |

|

История болезни |

|

|

|

|

Лечение |

|

Кодирующее |

Сообщение |

Кодирование |

Код |

|

устройство |

|

|

|

Таблица 3.3 – Примеры описания физических операций для систем разного уровня разукрупнения: материалы и энергетика

Техническая |

Входы |

Процесс |

Выходы |

|

система |

||||

|

|

|

||

Пассажирский |

Пассажиры |

Сгорание |

Перевезённые |

|

самолет |

Топливо |

Тяга |

пассажиры |

|

|

|

Подъем |

|

|

Современный |

Засеянное поле |

Срезание |

Убранное зерно |

|

уборочный комбайн |

Топливо |

Обмолот |

|

|

Нефтеперерабаты- |

Сырая нефть |

Крекинг |

Бензин |

|

вающий завод |

Катализаторы |

Разделение фракций |

Нефтепродукты |

|

|

Энергия |

Смешивание |

Химические вещества |

|

Автосборочный |

Автомобильные |

Манипулирование |

Собранный |

|

завод |

детали |

Соединение |

автомобиль |

|

|

Энергия |

Заключительная |

|

|

|

|

отделка |

|

|

Электростанция |

Топливо |

Выработка |

Переменный |

|

|

Воздух |

электроэнергии |

электрический ток |

|

|

|

Регулирование |

Отходы производства |

252

Рисунок 3.3 – Представление технической системы моделью «черного ящика»

В таком виде список является логически полным. Других типов функциональных блоков не существует. Рассмотрим первый тип блоков. Очевидно, что функциональный блок без входа (входов) и выхода (выходов) не может применяться в проектной деятельности. Он включен для придания списку логической полноты. Но на практике о нем можно забыть.

Рассмотрим пятый тип блоков. Его можно считать комбинацией блоков четвертого типа.

Наиболееважными являются второй, третий и четвертый типы функциональных блоков. При проектировании ТС необходимо помнить следующее.

1.Входом и выходом блоков могут быть либо энергия, либо материя (материальные объекты), либо и то и другое. Носителем информации может быть соответствующий объект или энергия.

2.Блоки третьего и четвертого типов представляют операцию над их входом (или энергией, или объектом, или тем и другим) для получения выхода (или энергии, или объекта, или того и другого).

3.Чтобы изменить объект каким-либо образом, необходимо затратить энергию: относительно этого объекта должна быть совершена работа.

4.Входы и выходы блока можноподразделитьнажелательныеи нежелательные. Часть желательного входа может преобразовываться в нежелательный выход. Например, электрическое питание мобильного телефона позволяет ему выполнять полезные функции, но при этом энергия электрического тока, проходящего через резистивные цепи, преобразуется в тепловую энергию согласно закону Джоуля – Ленца, что является нежелательным выходом, так как нагрев нелинейных элементов приводит к изменению их рабочих режимов.

5.Операциявыполнения целевой функции детерминирована: система оказывает воздействие на вход для получения выхода. Вход может быть некоторой функцией времени (в математическом смысле). То же можно сказать и о системе. Кроме того, общее действие детерминировано и в каждый отдельный момент времени. Операция должна быть определена заранее.

253

3.2.2Целевая и техническая функции «черного ящика»

Впервом разделе мы говорили об иерархии описаний объекта проектирования

иподробно рассмотрели формализованное описание самого первого уровня – описание потребности (целевой функции, назначения) объекта проектирования. Потребность человека – это функция, назначение технической системы.

На этапе представления объекта проектирования моделью «черного ящика» необходимо рассмотреть понятие технической функции будущей системы и как она соотносится с целевой функцией этой ТС. Так как каждый последующий уровень описания ТС включает в себя предыдущий и содержит дополнительную уточняющую информацию оней, техническая функциявключает в себя понятиепотребности (целевой функции).

Если целевая функция ТС – это то, что характеризует целесообразность существования системы для решения каких задач она предназначается, то техническая функция описывает как технически ТС эти задачи выполняет. Это физическое преобразование входного процесса в выходной процесс, основанное на использовании заданных физико-технических эффектов и физических принципов действия данной ТС.

Например, целевая функция механических, атомных и электронных часов одна – отображать текущее время. Однако технические функции этих часов разные, так как они работают на разных физических принципах действия:

–механическиечасыизмеряютвремянаосновепревращениязапасенной в пружине потенциальной энергии в движение шестерней;

–атомные часы измеряют время на основе явления радиоактивного распада атомов активных химических элементов;

–электронные часы работают на основе преобразования электрической энергии, запасенной аккумулятором, в высокостабильный электронный периодический процесс, управляющий цифровым дисплеем.

Таким образом, техническая функция системы – это её способность преобразовывать входную величину в требуемую выходную величину, тогда как задачи ТС характеризуют целевыми функциями. Целевая функция находится с технической функцией в отношении «цель – средство». Здесь понятие целевой функции эквивалентно понятию «назначение», определяющему внешние задачи технической системы, а для обозначения внутренних задач ТС используется понятие «техническая функция» [5].

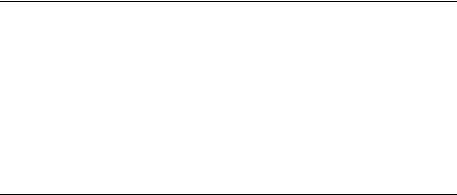

Рассматриваемые ТС, функционирующие на физических принципах электроники, радиоэлектроники и радиотехники, с точки зрения назначения на уровне целевой функции можно представить как преобразователи физических процессов электрической или неэлектрической природы (XЭ/неЭ) в физические процессы электрической или неэлектрической природы (YЭ/неЭ), тогда как с точки зрения ТФ

254

эти системы являются преобразователями физических процессов только электрической природы (XЭ в YЭ) (рисунок 3.4).

Рисунок 3.4 – Соотношение целевой (внешней) и технической (внутренней) функций системы

Таким образом, в формализованном описании технической функции «чёрного ящика» содержится следующая информация [5]:

–потребность, которую может удовлетворить проектируемая ТС;

–физическая операция (физическое превращение, преобразование), с помощью которой реализуется данная потребность.

Следовательно, описание ТФ имеет вид

F P,Q , |

(3.1) |

где P – удовлетворяемая потребность; Q – физическая операция (ФО).

В свою очередь описание физической операции можно представить состоящим из трех компонентов:

Q A ,E,C |

, или Q A |

E C |

11, |

(3.2) |

|

T |

T |

T |

T |

|

|

где AT , CT – соответственно входной и выходной поток (фактор) материи (веще-

ства), энергии или сигналов; E – наименование операции12 по превращению AT в CT .

Описание физической операции отвечает на вопросы «что?» ( AT ), «как?» (E), «вочто?»(CT ), а самопреобразованиеосуществляется с помощью описываемой ТС.

Число входов AT , действий E и выходов CT в общем случае произвольное.

Таким образом, под ФО будем подразумевать физическое преобразование или совокупность последовательных физических преобразований заданного входного

11Стрелками указывается направленность физической операции.

12Так называемые операции Коллера (приложение 6) [6, 7].

255

потока (объектов или процессов определённой природы в категориях материи, энергии, информации), или фактора, в выходной поток (фактор).

В таблице 3.4 приведены примеры описания ФО для некоторых ТС.

Таблица 3.4 – Примеры описания физических операций для систем разного уровня разукрупнения

Наименование |

AT |

E |

CT |

ЭРЭС (уровень |

|||

преобразователя) |

(что?) |

(как?) |

(во что?) |

GPS |

Географическое |

Преобразо- |

Числовые значения |

(Система) |

местоположение GPS |

вание |

координат GPS |

|

|

|

на дисплее |

Передатчик |

Электрический сигнал |

Преобразо- |

Электромагнитная |

обзорного радара |

задающего генератора |

вание |

волна с заданными па- |

(устройство |

передающего устройства |

|

раметрами, излучаемая |

системы) |

радара |

|

антенной системой пе- |

|

|

|

редающего устройства |

|

|

|

радара в сторону цели |

Приемник |

Электромагнитная волна, |

Обратное |

Изображение цели |

обзорного радара |

переносящая информа- |

преобразо- |

на экране радара |

(устройство |

цию о наличии цели и её |

вание |

|

системы) |

физических свойствах |

|

|

Антенная |

Падающая электромаг- |

Поглощение |

Переменный |

система13 радара |

нитная волна, перенося- |

|

электрический ток |

(устройство |

щая информацию о нали- |

|

|

системы) – |

чии цели и её |

|

|

режим приема |

физических свойствах |

|

|

Антенная система |

Электрический |

Излучение |

Электромагнитная |

радара (устрой- |

сигнал задающего гене- |

|

волна с заданными па- |

ство системы) – |

ратора передающего |

|

раметрами, излучаемая |

режим передачи |

устройства радара |

|

антенной системой пе- |

|

|

|

редающего устройства |

|

|

|

радара в сторону цели |

Телевизор |

Электромагнитная волна, |

Преобразо- |

Изображение на экране |

(устройство) |

переносящая информа- |

вание |

телевизора и звук |

|

цию изображения и звука |

|

в динамиках |

Источник вторич- |

Электрическая |

Уменьшение, |

Электрическая энергия |

ного электропита- |

энергия переменного |

выравнивание |

постоянного тока |

ния (устройство) |

тока |

|

|

Фильтр |

Частотный спектр |

Преобразо- |

Частотный спектр |

(функциональный |

сигнала |

вание |

сигнала |

узел) |

|

|

|

13 С точки зрения частотного диапазона антенна для ЭМВ с длиной волны меньше, чем линейные размеры самой антенны, является распределенной, а не сосредоточенной структурой, поэтому называется системой или устройством. Но с точки зрения уровней разукрупнения РЭС антенна является подсистемой, компонентом или даже элементом радиолокационной системы (к примеру, параболическая антенна).

256

Окончание таблицы 3.4

Наименование |

AT |

E |

CT |

ЭРЭС (уровень |

|||

преобразователя) |

(что?) |

(как?) |

(во что?) |

Усилитель |

Энергия сигнала |

Увеличение |

Энергия сигнала |

(функциональный |

(маломощный сигнал) |

|

(мощный (усиленный) |

узел) |

|

|

сигнал) |

Химический |

Электрическая |

Выдача |

Постоянный |

источник тока |

энергия |

|

электрический ток |

(элемент) |

|

|

|

Резистор |

Электрический ток |

Преобразова- |

Электрическое |

(элемент) |

|

ние |

напряжение; тепловая |

|

|

|

энергия |

Устройство |

Электрический ток |

Преобразова- |

Световой поток |

автоматического |

|

ние |

|

освещения |

|

|

|

Калькулятор |

Входные данные и по- |

Преобразова- |

Выходные данные |

(устройство) |

следовательность дей- |

ние |

(результат вычислений) |

|

ствий с ними |

|

|

Флеш-накопитель |

Сигнал считывания дан- |

Выдача |

Данные в цифровой |

(устройство) – |

ных |

|

форме |

режим считывания |

|

|

|

Робот-манипуля- |

Программа |

Преобразова- |

Последовательность |

тор (устройство) |

|

ние |

механических действий |

|

|

|

с физическими |

|

|

|

объектами |

Аэровокзальная |

Поток багажа |

Преобразова- |

Количество единиц |

багажно-транс- |

|

ние |

багажа и их характери- |

портная система |

|

|

стика (вес, габариты, |

конвейерного типа |

|

|

содержимое) |

(подсистема под- |

|

|

|

счета количества |

|

|

|

багажа) |

|

|

|

Итак, любую ТС можно назвать преобразователем физических объектов или процессов. Под преобразованием в данном случае понимается цепочка элементарных действий, физических операций над входом, переводящая его в выход. Выявление звеньев этой цепочки производится с помощью множества операций Коллера (приложение 6).

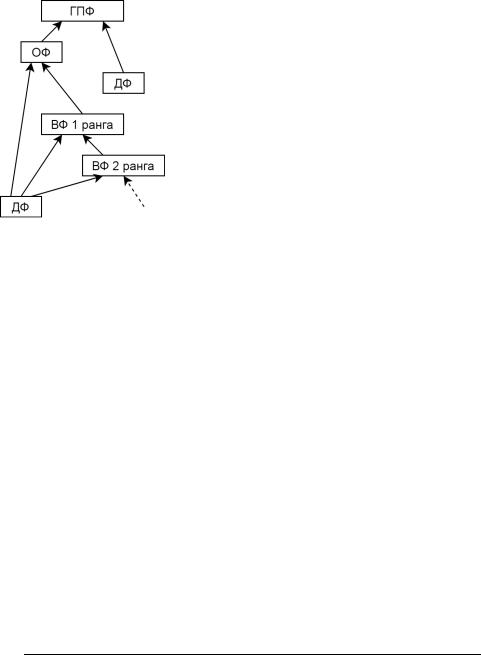

Функции ТС по приоритетности относительно целей системы можно подразделить на главные полезные функции, основные, вспомогательные и дополнительные (рисунок 3.5) [8]. Главные входы и выходы «черного ящика» отвечают за выполнение ТС главной полезной функции (ГПФ). Основные входы и выходы отвечают за основные функции (ОФ): передачу веществ, энергии и сигналов, формирование сигналов управления, преобразование энергии. Для качественной работы ТС в неё могут быть введены вспомогательные функции (ВФ), которым соответствуют вспомогательные входы и выходы и которые обеспечивают выполнение ОФ. Например,

257

выработка сигнала (команды) для реализации ОФ (измерители-преобразователи), коммутация (штепсельные разъемы); преобразование свойств веществ или полей (температуры, давления, положения) в электрические сигналы, необходимые для работы основных компонентов; согласование работы основных функциональных компонентов. Для качественного выполнения основных и вспомогательных функций могут вводиться дополнительные функции (ДФ), которым соответствуют дополнительные входы и выходы и которые совместно с главной функцией обеспечивают потребительские свойства ТС, улучшают выполнение ее функций в целом или ее компонентов, расширяют область ее применения. К дополнительным функциям относятся: измерение параметров (температуры, давле-

ния, положения) для контроля протекающих процессов; обеспечение безопасности человека (защитные устройства); защита устройства от перегрузок (предохранители); повышение устойчивости работы устройства (отрицательная обратная связь); обеспечение технологичности конструкции, обслуживанияТС, например возможности подналадки и регулировки режимов работы ТС; диагностика работы ТС (индикаторы).

3.2.3 Классификация входов и выходов «черного ящика»

Множественность и неравноценность входов и выходов «черногоящика» свидетельствуют, что всякая реальная система, как и любой объект, взаимодействует с объектами окружающей среды неограниченным числом способов. Следовательно, необходима классификация входов и выходов «черного ящика».

В результате анализа примеров, рассмотренных ранее, все входы и выходы, т.е. связи «черного ящика» со средой, можно разделить по следующим классификационным основаниям.

1.По приоритетности целей ТС входы и выходы делятся на главные, основные

ивторостепенные (вспомогательные, дополнительные) согласно классификации функций ТС.

Например, главной функцией мобильного телефона является обеспечение дистанционного обмена звуковой информациеймежду абонентами. Вспомогательной второстепенной функцией является функция автоответчика. Дополнительной второстепенной функцией является обеспечение возможности проведения несложных вычислений (встроенный калькулятор). Входом и выходом мобильного телефона с позиции главной полезнойфункции будут соответственно электромагнитные волны радиочастотногодиапазона, переносящиеинформациюипоступающие

258

на антенну мобильного телефона, и акустические волны, излучаемые динамиком и переносящие звуковую информацию. Входом и выходом мобильного телефона с позиции вспомогательной второстепенной функции автоответчика будут соответственно электрический сигнал, переносящий звуковую информацию, и состояние встроенной памяти запоминающего устройства мобильного телефона. Входом и выходом мобильного телефона с позиции дополнительной второстепенной функции будут ручной ввод данных пользователем через клавишный или сенсорныйинтерфейсичисленныезначениявычислений, отображаемыена табло мобильного телефона.

2.По подходу к описанию входов и выходов: подход пользователя (входы

ивыходы понимаются как требования к будущей ТС), объективный подход (входы

ивыходы понимаются как характеристики физических процессов).

Как говорилось в разделе 2, требования – это ограничения, налагаемые на физические, технические, функциональные, эксплуатационные и другие характеристики будущей ТС. Когда требования к ТС касаются области эргономики, технической эстетики, гигиены и т.д., то есть когда они обеспечиваются конструктивными свойствами, свойствами используемых материалов и т.п., требования удобно представлять в виде входов и выходов.

3. По степени полезности в заданных условиях входы и выходы делятся на по-

лезные, бесполезные, мешающие и вредные.

Например, для мобильного телефона полезным входом является акустическая волна, переносящая речевую информацию абонента, а мешающим входом будет акустическая волна от источника посторонних шумов. Если интенсивность мешающего процесса будет превышать интенсивность полезного информационного процесса, то такой мешающий вход станет вредным. Полезным выходом является радиочастотный сигнал, модулированный звуковым сигналом, а вредным выходом является этот же радиочастотный сигнал, который может создавать помехи другим РЭС, работающим в том же радиочастотном диапазоне.

Необходимо отметить, что при изменении условий эксплуатации состав входов и выходов может изменяться, также входы и выходы могут изменять свою полезность: то, что в одних условиях хорошо и полезно, в других будет вредно.

Также бывают случаи, когда выход является одновременно и полезным, и вредным. К примеру, работа микроволновой печи обеспечивается за счет выхода электромагнитной СВЧ-энергии, сфокусированной в определённой точке внутреннего пространства микроволновой камеры. Однако несовершенство конструкции печи может привести к просачиванию СВЧ-излучения во внешнее пространство. Таким образом, работа микроволновой печи будет одновременно полезной (приготовление

259