Статистические методы обработки сигналов в радиотехнических системах

..pdf

81

ной ФЧХ в полосе пропускания. Полосовой фильтр близок к СФ, если егополоса Fпр 1,37 / и . Проигрышвотношениисигнал/шумпомощности для такогофильтра составляетоколо 1,2 раза.

3.3.2.Согласованный фильтр для прямоугольного радиоимпульса с ФКМ

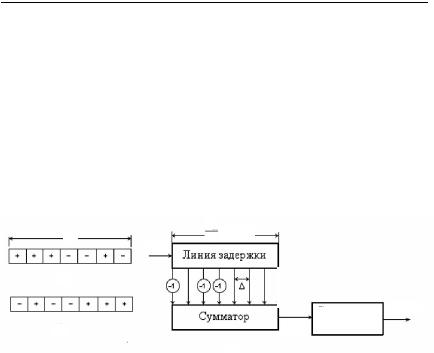

Определим структурную схему СФ для ФКМ-импульса с семипозиционным кодом Баркера (рис. 1.15,а). На рис 3.3,а показано условное обозначение этого сигнала. Используя выражение (3.15), получим импульсную реакцию СФ (рис. 3.3,б).

и |

|

|

и |

(n–1) |

|

|

|

||

s(t) |

|

n |

|

|

|

||||

|

Линия задержки |

|

|

|

|

||||

а |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Согласован- |

sвых(t) |

б |

|

|

Сумматор |

|

|

||||

|

|

|

s (t) |

ный фильтр |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|||

в

Рис. 3.3. Обработка ФКМ-радиоимпульса в согласованном фильтре:

а — модулирующая функция ФКМ-сигнала; б — модулирующая функция импульсной реакции СФ; в — СФ для радиоимпульса с ФКМ

Устройствооптимальной обработки ФКМ сигнала (рис. 3.3,в) состоитизширокополосной линиизадержкиссемьюравноотстоящимиотводами (с интервалом задержки ), общего сумматора, к которому часть отводов подключена через инверсные каскады, а остальные — непосредственно, и линейного фильтра, согласованного с парциальным радиоимпульсомдлительностью и / 7.

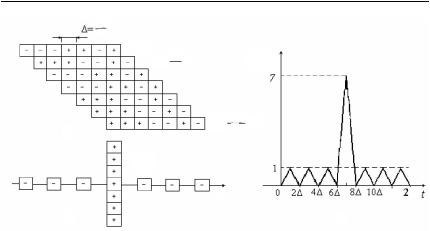

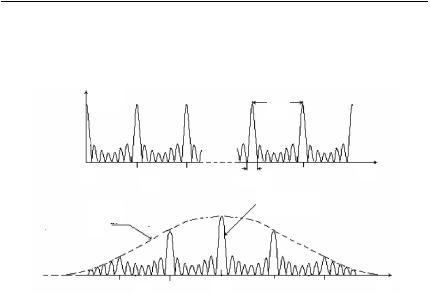

РаботуСФпоясняетрис. 3.4, накоторомпоказаныэтапыформирования радиоимпульса sвых (t) . На рис. 3.4,а с учетом инверсных каскадов схематически показаны радиоимпульсы с ФКМ на входе сумматора. Результат их суммирования представлен на рис. 3.4,б, а огибающая выходного сигнала СФ — на рис. 3.4,в. Максимум сигнала sвых (t) равен 7E1, где E1 — энергияпарциальногоимпульса.

82

и n

–s(t) |

и |

|

Sвых(t) |

s(t– |

n ) |

|

|

а |

s(t– |

n–1 |

и) |

n |

|||

s (t) |

|

|

|

|

t |

|

и |

б |

|

|

в |

Рис. 3.4. Формирование сигнала на выходе СФ: а — копии ФКМ-импульса на выходах линии задержки; б — ФКМ-сигнал на выходе сумматора;

в— огибающая ФКМ-радиосигнала на выходе СФ

3.3.3.Согласованный фильтр для пачки М когерентных радиоимпульсов гауссовской формы

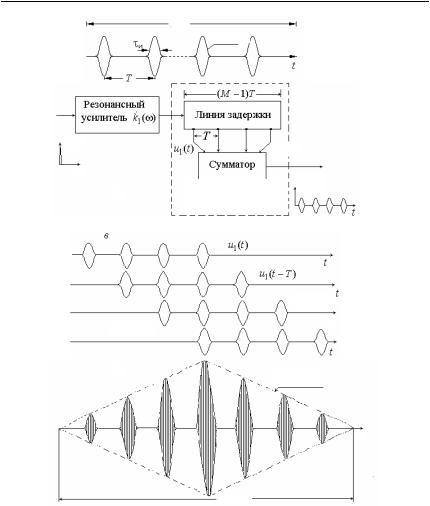

Представимвходной сигнал, состоящий из М периодически следующих когерентных радиоимпульсов (рис. 3.5,а) в виде

M 1 |

|

|

s(t) s1(t nT ), |

0 t MT , |

(3.24) |

n 0

где s1(t) — одиночный радиоимпульс заданной формы с энергией E1 и длительностью и; T — периодследованияимпульсов. Спектрсигнала (3.24) равен

MT

g( )

0

M 1

n 0

M 1 |

(n 1)T |

|

s(t) e i t dt |

s1(t nT )e i t dt |

|

n 0 |

nT |

|

T |

M 1 |

|

s1(x)e i (x nT ) dx g1( ) e i nT , |

(3.25) |

|

0 |

n 0 |

|

где g1( ) s1(t) — спектр одиночного импульса. Подставим в (3.10) общуюдлительностьпачки t0 и (M 1)T ис учетомспектра пачки (3.25) найдемкоэффициентпередачиоптимальногофильтраввиде

k |

( ) ck |

( ) k |

( ); |

(3.26) |

opt |

1 |

2 |

|

|

83

|

( ) g |

|

( ) e |

i и |

; |

|

|

|||

k |

|

|

|

|

|

|||||

1 |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

M 1 |

i mT |

|

|

1 exp( i MT ) |

|

(3.27) |

||||

k2 ( ) e |

|

|

. |

|||||||

|

|

1 exp( i T ) |

|

|||||||

m 0 |

|

|

k |

|

|

|||||

Первый сомножитель в (3.26) |

|

( ) |

естькоэффициентпередачи СФ |

|||||||

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

для одиночного радиоимпульса. Каждое слагаемое второго сомножителясоответствуеткоэффициентупередачизвена, обеспечивающегозадержкусигналанавремя mT. Применениеформулысуммыконечногочислаэлементовгеометрическойпрогрессиидаетвыражение(3.27). Видно, что, k2 ( ) естькоэффициентпередачимногоотводнойлиниизадержки с суммированием задержанных сигналов. Общее время задержки в линии — (M 1)T . Структурнаясхема СФдляпачки радиоимпульсов, соответствующая формуле (3.26), приведена на рис. 3.5,б. При подаче на вход СФ -импульса на выходе сумматора получается последовательность М (по числу отводов) радиоимпульсов, каждый из которых по форме повторяет импульсную реакцию фильтра, согласованного с одиночным импульсом пачки. На рис. 3.5,в условнопоказан процесс оптимальнойфильтрациипачкииз М 4 импульсовссимметричнойогибающейгауссовскойформы. Огибающаяпачкирадиоимпульсовнавыходе сумматора Sвыхopt (t) имееттреугольнуюформу, длительностьпонулям 2МТ и число импульсов 2М – 1.

Рассмотрим частотную интерпретацию работы СФ пачки. Определив из (3.27) модуль k2 ( ) , найдем АЧХ второго звена СФ в виде

K2 |

( f ) |

sin( f MT ) |

|

. |

(3.28) |

|

sin( f T ) |

||||||

|

|

|

|

|||

Частотная характеристика (3.28) является гребенчатой (рис. 3.6,а) с периодически повторяющимися через интервал 1/Т зубцами, ширина которыхпонулям2/(МТ). ВслучаеидеальнойлиниизадержкиАЧХ(3.28) существуетнавсейосичастот. РезультирующаяАЧХ K(f) K1( f ) K2 ( f ) практически ограничена поспектруколокольной (гауссовской) характеристикой K1( f ) фильтра, согласованногосодиночным импульсомпачки. Очевидно, чтоотношениесигнал/шумпомощностивмоментмаксимума сигнала на выходе СФ равно

2EsM |

|

2Eпачки |

, |

(3.29) |

N0 |

|

|||

|

N0 |

|

||

чтосоответствуетрезультатам подразд. 3.2.

84

МТ

|

|

|

|

|

|

|

|

S1 (t kT ) |

||||

|

|

|

|

и |

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

aа |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

T |

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(М–1)Т |

|

|

|

|

Резонансный |

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

Линия задержки |

|

|

||||||||

|

|

k ( ) |

|

|

|

|||||||

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

(t)

t

б

|

|

Т |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

u1(t) |

|

|

|

|

uM (t) |

|

|

|

|

Сумматор |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

hopt (t) |

|

|

|

|

M 1 |

|

|

k2 ( ) e i mT

|

|

m 0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

u1( |

t) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

t |

||||

|

|

|

|

u1(t T |

) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

t |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

u1(t 2T ) |

|

|

|

|||

t

u1(t 3T )

t

t

в

Sвыхopt (t)

t

2МТ

г

Рис. 3.5. Согласованная фильтрация пачки когерентных радиоимпульсов гауссовской формы: а — пачка импульсов; б — структура СФ для пачки; в — последовательности импульсов на выходах линии задержки

и сумматора (M 4); г — радиоимпульсы на выходе сумматора

Напомним, чтовыигрышвотношениисигнал/шумполучаетсязасчет синфазногосуммированияимпульсныхколебанийсигналавопределенныймоментвремени. Спектральныесоставляющиешумасуммируются со случайными фазами. Гребенчатая структура АЧХ СФ, совпадаю-

85

щая со структурой амплитудно-частотного спектра когерентной пачки импульсов, обеспечивает прохождение через СФ только части спектральныхсоставляющихпомехи. НаименьшееусилениеСФимеет на техучасткахспектра, где уровеньсигнальныхсоставляющихмал.

K2( f) |

1/T |

|

|

|

|

|

|

а |

0 |

2/MT |

f |

|

|

|

K1( f) |

K1( f) K2( f) |

|

|

|

|

|

|

б |

f0 |

|

f |

Рис. 3.6. Гребенчатая АЧХ схемы оптимального суммирования (а) и результирующая АЧХ (б) согласованного фильтра

для когерентной пачки радиоимпульса

3.4.Обнаружение и различение сигналов при наличии помех (байесовский метод)

Статистическаятеорияпринятиярешенийприналичиипомехвклю-

чаетдваосновныхраздела: статистическуютеориюпроверкигипотез и статистическую теорию оценок неизвестных параметров. Для ре-

шения задач оптимального обнаружения, различения и классификации сигналов применяют аппарат статистической теории проверки гипотез. В 30-хгодах XX века американский математикДжон Нейман и английскийматематикКарлПирсон заложили основы теориипроверкигипотез.

Рассмотримдвенаиболеепростыезадачи, связанныесбинарнымразличениеми обнаружениемсигналов. В этомслучаевприемникереализуется алгоритм принятия решения в пользу одной из двух возможных гипотез: H0 или H1 . В цифровых РСПИ эти гипотезы соответствуют передаче по каналу связи на интервале [0;Т] одного из двух полезных сигналов s0(t, 0) или s1(t, 1). В РЛ- и РН-системах при решении задачи обнаружения гипотеза H0 означает отсутствие полезного сигнала, то есть s0(t, ) 0. Таким образом, задача различения является более

86

общей. Рассмотримэтузадачуиприменимдляеерешениябайесовский метод [13], основоположником которого является американский математикА. Вальд.

Постановказадачи. Наблюдаемыйсигналнавходеприемникапредставимв виде

y(t) F s1(t, 1);n(t) (1 ) F s0 (t, 0 );n(t) ; |

t 0,T , (3.30) |

где — случайная величина со значениями 0 и 1; |

F si (t, i );n(t) — |

оператор, определяющийспособвзаимодействияполезногосигнала s( ) и помехи n(t).

Априорные вероятности значений случайной величины известны: Р( 0) p0 и Р( 1) p1 . Статистические свойства помехи и сигналов предполагаются также заданными. Таким образом, при дискретном отборе данных на интервале [0,T] могут быть определены n-мер- ные условные ПРВ (см. подразд. 1.4)

W (y , y , , y |

n |

/ H |

|

) W (y / H |

), |

(3.31) |

1 2 |

|

0 |

0 |

|

||

W (y1, y2 , , yn / H1) W (y / H1), |

|

|||||

где H0 и H1 — двеслучайныегипотезы (события), соответствующие двумвозможнымсостояниямнаблюдаемогосигнала. Оптимальныйразличительнаосновеобработкисигнала y(t) долженлучшимспособомпри- нять решение о том, какая из двух гипотез реализовалась в конкретном наблюдении. Фактические данные наблюдений в статистике называют выборкой; в нашем случае это n-мерный вектор y y1, y2 ,..., yn , где

yi y(ti ) , i 1,…,n.

Решениезадачи. Очевидно, системаразличенияиз-завлиянияпомех может случайно «попасть» воднуизчетырехситуаций.

1. Состояние на входе — верна гипотеза Н1. Состояние на выходе

(решение) — верна гипотеза .

H1

2. Состояние на входе — верна гипотеза Н1. Состояние на выходе

(решение) — верна гипотеза .

H 2

3. Состояние на входе — верна гипотеза H2 . Состояние на выходе

(решение) — верна гипотеза .

H 2

4. Состояние на входе — верна гипотеза H2 . Состояние на выходе

(решение) — верна гипотеза H1 .

Видно, что ситуации 1 и 3 соответствуют правильному различению сигналов, а 2 и 4 — ошибочному.

87

Дляопределенияколичественногокритерияэффективностиразли-

чения назначим плату за результат работы системы. Очевидно, плата зависит от состояния на входе и выходе и определяется потерями, которыенесетлицо, использующеерезультатыразличениясигналов. Введем платежную матрицу C Cij , где i, j 0,1; первый индекс определяетпринятуюгипотезунавыходе(решение), второй— гипотезунавходе. Без потери общности рассуждений будем полагать плату за ошибки по-

ложительной, то есть C10 , C01> 0 , а за верные решения C00 , C11 0 . Элементы Cij записанывтаблицу.

|

Вход |

Критерий оптимальности различителя. |

|||||

Выход |

Вкачествекритерияиспользуемвеличинусред- |

||||||

H0 |

H1 |

ней платы, те. . еематематическоеожиданиепо- |

|||||

H0 |

C00 |

C01 |

терь. Втеории принятиярешений этувеличину |

||||

называютсреднимрискомR. Поправилувычис- |

|||||||

H1 |

C10 |

C11 |

ления среднего дискретной случайной величи- |

||||

|

|

|

ны Сполучим |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

R M C C00P(H0 H 0 ) C11P(H1 H1) |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

(3.32) |

|

|

C01P(H1 H 0 ) C10P(H0 |

H1), |

||||

где P Hi |

|

P(Hi ) |

|

Hi |

— вероятность совместного появ- |

||

H j |

P H j |

||||||

|

|

|

|

Hi |

— условнаявероятностьпринятия |

||

лениясобытий Hi и H j ; P H j |

|||||||

|

|

в предположении, что на входе верна гипотеза Hi . |

|

||||

решения H j |

|

||||||

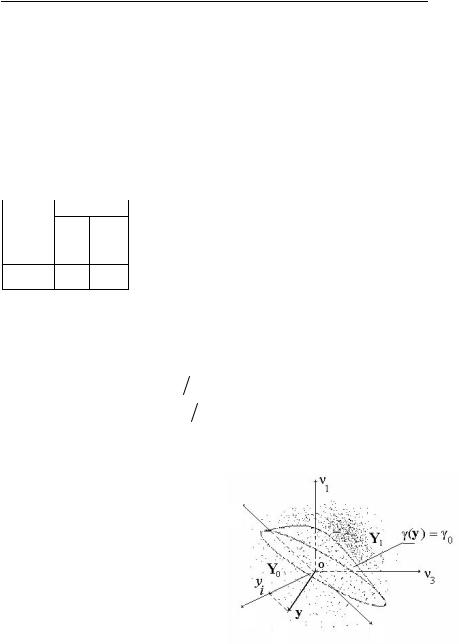

Для наглядности дальнейших рассуждений используем геометриче-

скую интерпретацию задачи. На |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

рис. 3.7 условнопоказаноn-мерное |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

евклидово пространство с осями |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

координат o i (i 1 n) . Множе- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

y) |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Y1 |

|||||

ство возможных выборочных зна- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

чений y обозначим Y (иногда его |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Y |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

называютпространствомнаблюде- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

y |

i |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

ний). Любому выборочному векто- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ру y Y соответствует точка с ко- |

|

i |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

y |

|

|

n |

|||||||||

ординатами (у1,у2,…,уi…,уn). Одна |

|

|

Y Y Y |

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

1 |

|

0 |

|

|

|

|

|

|

||

из них (yi) показана на рисунке.

88

Очевидно, чторешающееправиловбинарномслучаесводитсяктому, чтобынайтиспособразбиениямножестваY насуммудвухнепересекаю-

щихся подмножеств Y0 |

и Y1, тоесть Y Y0 |

Y1 |

. И далее, если y Y0 , |

|

|

|

|

|

|

топринимаетсярешение H 0 |

; если y Y1 , топринимаетсярешение H 1 . |

|||

Конкретное разбиение в n-мерном пространстве определено заданием уравнения поверхности, которое, в общем случае, имеет вид

( y1, y2 ,..., yn ) 0 , где 0 const. Таким образом, для всех y Y0 выполняется неравенство (y) < 0 и для y Y1 соответственно(y) > 0. Задачасостоитвтом, чтобынайтиоптимальноерешающееправило: функцию opt (y) и еепороговоезначение— величину 0. Заметим, что любое преобразование наблюдаемых данных в статистическихзадачахназываютстатистикой.

Важно отметить, что статистика opt (y) осуществляет редукцию исходных данных: на входе наблюдатель располагает n-мерным вектором y, которыйсодержитинформациюопереданномсигнале; навыходепослеобработкиполученаскалярнаявеличина . Очевидно, чтопри такомвзаимнонеоднозначномпреобразовании первичнаяинформация, в общем случае, может быть частично утрачена. Удивительно, однако, то, чтосуществуют такие статистики (их называют достаточными),

которые, несмотря на редукцию первичных данных, не ведут к потере полезной информации, содержащейся в них. Интуитивно понятно, что оптимальноерешающееправилодолжнообладатьэтимзамечательным свойством.

Оптимальноерешающееправилонайдемизусловияминимума сред- негориска (МСР) (3.32). Запишемвыражениядля условныхвероятностей в виде интегралов от соответствующих n-мерных условных ПРВ пообласти Y0:

|

/ H0 ) ... W ( y1,..., yn / H0 ) dy1 dy2...dyn; |

|

|

P(H 0 |

|

|

|

|

Y0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

/ H0 ) 1 ... W ( y1,..., yn / H0 ) dy1 dy2...dyn |

; |

|

|

P(H1 |

|

||

|

Y0 |

|

|

|

|

(3.33) |

|

/ H1) ... W (y1,..., yn / H1) dy1 dy2...dyn ; |

|

||

P(H 0 |

|

|

|

|

Y0 |

|

|

|

|

|

|

P(H1 |

/ H1) 1 ... W (y1,..., yn / H1) dy1 dy2...dyn. |

|

|

|

Y |

|

|

|

0 |

|

|

89

Подставив выражения (3.33) в формулу (3.32), после группирования слагаемых с учетом того, что Р(Н0) р0 и Р(Н1) р1, получим

R p0C10 p1C11

... p1(C01 C11)W (y / H1) p0 (C10 C00 )W (y / H0 ) dy. (3.34)

Y0

Первые два слагаемых в (3.34) постоянны и от выборки y не зависят. Подынтегральное выражение при любых y есть разность положительных величин, поскольку C01 C11 , C10 C00 и условные функции ПРВ W (y / Hi ) 0 . Таким образом, минимум среднего риска (3.34) можнообеспечить, если для всех y Y0 выполняется условие

p1(C01 C11)W (y / H1) p0 (C10 C00 )W (y / H0 ) 0. |

(3.35) |

Преобразуя неравенство (3.35) так, чтобы в правой части оказались

постоянныевеличины, получимправилопринятиярешения

H 0

opt |

(y) |

W (y / H1) |

|

p0 (C10 |

C00 ) |

. |

(3.36) |

|

|

|

|||||

|

W (y / H0 ) |

p1(C01 C11) |

|

||||

Такимобразом, оптимальныйразличительдвухсигналовобрабатывает наблюдаемыйсигнал y иформируетнавыходерешение

, если

H1

, если

H 0

гдеоптимальныйпорог

|

|

W (y / H ) |

|

|

|

|

|||||

opt |

(y) |

|

|

1 |

|

|

0; |

|

|

||

W (y / H0 ) |

|

||||||||||

|

|

|

|

|

(3.37) |

||||||

|

|

|

W (y / H1) |

|

|

|

|||||

opt (y) |

0 |

|

|

|

|||||||

|

|

|

, |

|

|||||||

W (y / H |

0 |

) |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0opt p0 (C10 |

C00 )/p1(C01 C11). |

|

|||||||||

Смысл отношения условных ПРВ в (3.37) состоит в том, что оно пропорционально отношению соответствующих вероятностей. Вычислив его для конкретной выборки y, различитель «может судить» о том, какая из двухгипотез более правдоподобна. Поэтой причине функциюopt (y) в специальной литературе называют отношением правдоподо- бия и обозначают, как правило, L(y), что связано с английским словом likеlihood — правдоподобие.

Структураустройства, котороереализуетоптимальныйалгоритмразличениясигналов, определяетсяконкретнымвидомусловныхПРВ.

90

3.5.Другие критерии оптимальности обнаружения и различения

Можно предположить, что при изменении критерия оптимальности правило принятия оптимального решения, то есть способ обработки входногосигнала, можетбытьдругим. Вовсякомслучае, повседневный опытэтоподтверждает. Например, откритерияоценкиработысотрудника зависитстратегияегоповедения. Покажем, чтобайесовкритерий(МСР) является вполне общим, те. . к нему сводятся другие не менее целесообразные критерии. Предварительно представим (3.32) для величины R в виде

|

|

|

|

R C00 p0 P(H |

0 / H0 ) C11 p1 P(H1 / H1) |

|

|

|

|

/ H0 ). |

(3.38) |

C01 p1 P(H 0 |

/ H1) C10 p0 P(H1 |

||

Критерий минимума взвешенной вероятности ошибки. Выше отмечалось, что в бинарной задаче проверки гипотез возможны четыре исхода, из которых два ошибочных и два верных. В теории проверки гипотез ошибкой 1-го рода называют случайное событие, состоящее

в том, что система принимает решение |

|

|

в пользу гипотезы H |

|

в то |

H |

1 |

1 |

|||

|

|

|

|

||

время как верна гипотеза H0 . Вероятность этой ошибки P(H1 |

/ H0 ) . |

||||

Ошибка 2-го рода состоит в появлении события при условии, что

H 0

вернагипотеза H1 . Вероятностьэтойошибки P(H 0 / H1) . Очевидно, что вполнеразумнойявляетсястратегияминимизациивзвешеннойвероятностиошибочныхрешений. Критерий, очевидно, определяетсявеличиной

|

H0 |

|

H1 , |

(3.39) |

Kош k1P H1 |

k2 P H 0 |

где k1 и k2 — весовые коэффициенты, зависящие от потерь, которые возникают вследствие допущенных ошибок. Сравнивая (3.38)

и (3.39), видим чтовеличина Kош R , если С11 С00 0; k1 p0 C10 ; k2 p1 C01 . Следовательно, данныйкритерийестьчастныйслучайкрите-

рияМСР.

Критерий идеального наблюдателя. Критерий состоит в том, что в системе принятия решений необходимо обеспечить минимум полной вероятности ошибочных ситуаций. В соответствии с формулой полной вероятностиимеем