Статистические методы обработки сигналов в радиотехнических системах

..pdf

71

мум двух возможно налагающихся сигналов s1(t, 1), и s2 (t, 2 ) . По смыслу параметры 1 и 2 идентичны. Допустим 1 1, 1 ,2 2 , 2 и сигналы отличаются друг от друга только информативными параметрами (одним или более), тоесть 1 2 . Наблюдае-

мый сигнал y(t) 1 s1(t, 1) 2 s2 (t, 2 ) n(t), t0 t T , где случайныевеличины 1 и 2 независимыимогутприниматьзначения0 и1.

Допустим y(t) содержитобасигнала, тогда возникаетзадачаоценки параметровсигнала s1(t, 1) вприсутствии s2 (t, 2 ). Есликачествооценок 1 остается при этом выше допустимого, то первый сигнал разрешаетсявсмыслеоценки параметра (одногоилидвух). При необходимости раздельного обнаружения сигналов говорят о задаче взаимного разрешении сигналов в смысле обнаружения.

Задачараспознаванияобразов. Этотклассзадачсвязан сразработкой алгоритмов и устройств, позволяющих по наблюдаемому сигналу y(t) после обнаружения полезных сигналов определить их принадлежность ксоответствующим объектам — источникамполезных сигналов. Взависимостиотхарактерасигналовиаприорнойинформацииобобъектах задачи распознаваниявесьма разнообразны. В частности, этораспознавание речи, где 32 различных объекта (буквы русского алфавита), или

вРЛ-системах задачи распознавания типа самолетов, кораблей, головныхчастейбаллистическихракетидр.

Взаключениеотметимдваобстоятельства.

1.В силуналичия помехв наблюдаемомсигнале y(t) исчерпывающий подход для решения всех функциональных задач, которые возникают

вРТС, состоит в использовании методов статистической теории решений при наличии помех.

2.Качество РТС при решении перечисленных выше задач можно обнаружить только в длинном ряду испытаний, выполнив статисти- ческое усреднение по ансамблю случайных возмущений (помех и др.), то есть критерий эффективности РТС должен иметь также ста- тистическийсмысл.

3.2. Согласованный линейный фильтр

Рассмотримзадачуоптимизациихарактеристиклинейногофильтрапо критериюотношения мощностей сигнала и шума на еговыходе при подаче на вход аддитивной смеси полезногосигнала и шума.

Пусть на вход линейного фильтра поступает сигнал y(t) s(t) + n(t) в виде суммы полезного сигнала s(t) и стационарного белого

72

гауссовcкогошума n(t), двухсторонняяспектральнаяплотностькоторого Gn ( ) N0 / 2 [Вт/Гц] для ( , ). Введем следующие обозначения: k( ) K( )ei ( ) — комплексныйкоэффициентпередачифильтра (K( ) — амплитудно-частотнаяхарактеристика(АЧХ) фильтра); ( ) — фазочастотнаяхарактеристика(ФЧХ) фильтра; g( ) g( )ei ( ) — комплексный частотный спектр полезного сигнала (g( ) — амплитудночастотныйспектр); ( ) — фазо-частотныйспектр. ВременныеиспектральныефункциисвязанывзаимнымипреобразованиямиФурье

F 1 |

F 1 |

(3.3) |

k( ) h( ); |

s(t) g( ), |

|

F |

F |

|

|

|

F 1 |

где h( ) — импульснаяреакцияфильтра; символ обозначаетпрямое

F

иобратноеФурье-преобразованиемеждуфункциями. Полезный сигнал

на выходе фильтра s |

|

|

|

|

F 1 |

k( )g |

( ) |

, его величина в момент вре- |

|||||

вых |

(t) |

||||||||||||

мени t0 равна |

|

|

F |

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

i t0 |

|

|

s |

вых |

(t |

0 |

) |

2 |

|

k( )g( )e |

|

d . |

(3.4) |

|||

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Средняямощностьшуманавыходефильтраначастоте f вполосе df

равна dP |

|

N0 |

|

|

|

2 |

|

. Соответственнополнаямощностьшума |

||||||||

|

|

|

|

|||||||||||||

( f ) |

|

|

|

k( ) |

df |

|||||||||||

|

|

|||||||||||||||

n вых |

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

навыходефильтра |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

N0 |

|

k( ) |

|

2 d . |

|

|

|

|

|

|

dP |

|

( f ) |

|

|

|

(3.5) |

||||||

|

|

|

|

2 |

||||||||||||

|

n вых |

|

|

n |

вых |

|

2 |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Определимвеличину q2 |

— отношениемощностиполезногосигнала |

|||||||||||||||

кмощности шума на выходефильтра вмомент t0:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

i t0 |

|

|

2 |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

( )e |

d |

|

|

|

|

|||||

|

|

s |

2 |

(t0 ) |

|

|

k( )g |

|

|

|

|

|

|

|

||||

q |

2 (t ) |

вых |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

. |

(3.6) |

|||

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

0 |

2n вых |

|

|

|

|

|

k( ) |

|

2 |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

N0 |

|

|

d |

|

||||||

73

Задача состоит в том, чтобы найти такую функцию kopt ( ) , при которой отношение (3.6) достигает максимума. Эту задачу можно решить, используя неравенствоШварца — Буняковского.

НеравенствоШварца — Буняковскогоутверждает, чтоесли имеются две в общем случае комплексные функции u(x) и (x) , то выполняетсянеравенство [13]

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

u (x)v(x)dx |

|

|

|

u(x) |

|

2 dx |

|

v(x) |

|

2 dx, |

(3.7) |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

причемзнакравенства достигаетсятолькотогда, когда |

(3.8) |

|||||||||||||

|

|

v(x) c u(x), |

|

|

|

|

|

|||||||

где с — некоторая постоянная; u (x) — функция, комплексно сопряженная u(x) . Для нашего случая перепишем неравенство (3.7) следующимобразом:

|

2 |

|

u ( ) v( )d |

|

|

|

|

2 d . |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

u( ) |

|

(3.9) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

2 |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

v( ) |

|

d |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Сопоставляя выражения (3.6) и (3.9), с учетом (3.8) получаем, что максимальное значение qmax (t0 ) достигаетсяна выходеоптимального фильтраскомплекснымкоэффициентомпередачи

|

( ) cg |

|

( )e |

i t0 |

cg( )e |

i ( ) |

e |

i t0 |

. |

(3.10) |

kopt |

|

|

|

|

Из (3.10) следует, что комплексная частотная характеристика оптимального линейного фильтра полностью определяется частотным спектром полезного сигнала. Причем АЧХ этого фильтра Kopt ( ) kopt ( ) cg( ) , то есть пропорциональна амплитудному спектру полезного сигнала. ФЧХ фильтра имеет вид: opt ( )

( ) t0.

Вычислим величину qmax (t0 ) . Для этогоподставим (3.10) в (3.6) и в итогеполучим

q2max (t0 ) q20 |

|

2Es |

. |

(3.11) |

|

||||

|

|

N0 |

|

|

74

Оптимальный фильтр, имеющий такие характеристики, называют

согласованным линейным фильтром.

СовпадениеформыАЧХфильтра самплитудно-частотнымспектром сигнала обеспечивает наилучшее выделение тех участков спектра сигнала, на которыхотношениеуровней сигнала кшумувыше. Формасиг-

нала на выходе фильтра при этом искажается. Однако это не имеет значения, поскольку критерий оптимальности состоит не в точном воспроизведенииформысигнала, авформированиинаибольшегопикавыходногосигналанафонешума. ВажнуюрольвсвязисэтимиграетФЧХ фильтра opt ( ) . Пояснимеероль.

Подставим в (3.4) коэффициент передачи (3.10) и запишем выражениесигналана выходесогласованногофильтра (СФ)

|

|

c |

|

|

|

|

|

2 ei (t t0 )d |

|

|

|

|

sвых |

(t) |

|

|

g |

( ) |

|

|

|

||||

2 |

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(3.12) |

|||

|

|

c |

|

g2 |

|

|

|

|

|

|||

s |

(t) |

|

( )cos (t t |

|

) d . |

|

||||||

2 |

|

|

||||||||||

вых |

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Второеуравнениев(3.12) получаетсяизпервого, таккак g( ) 2 есть коэффициент передачи фильтра по мощности, то есть это четная функцияаргумента , поэтомувпреобразованииФурьеостаетсятолькодействительная часть. Из (3.12) следует, что форма сигнала на выходе СФ является четной функцией аргумента (t – t0 ), зависит от амплитуд- но-частотного спектра входного сигнала и не зависит от его фазо- частотного спектра.

Эта любопытная ситуация объясняется тем, что взаимные фазовые сдвиги спектральных составляющих входного сигнала, определяемые функцией ( ) компенсируются ФЧХ СФ. Поэтому все гармоническиесоставляющиевыходногосигнала вмоментвремени t t0 одновременно достигают амплитудных значений и, суммируясь, поскольку фильтрлинейный, даютпиквыходногосигнала, равныйсогласно(3.12)

s |

(t ) |

c |

|

g( ) |

|

2 d c E . |

(3.13) |

|

|

|

|||||||

2 |

||||||||

вых |

0 |

|

|

s |

|

Если бы ФЧХ фильтра не компенсировала фазовых сдвигов спектральныхсоставляющихвходногосигнала, томаксимумыразличныхгар-

75

моник сигнала на выходе не совпали бы вовремени. В этом случае пик выходного сигнала оказался бы меньше и, возможно, был бы не один.

Определимимпульснуюреакциюсогласованногофильтра(3.10):

|

|

|

|

1 |

|

|

|

i t |

|

|

|

c |

|

|

|

i (t t0 ) |

|

|

||||

|

|

|

2 |

|

k |

|

( )e |

d |

|

2 |

|

g ( )e |

|

|

|

d |

|

|||||

h ( ) |

|

|

|

opt |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

opt |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

c |

|

|

|

|

|

|

|

i (t0 t) |

|

|

|

c |

|

|

i (t0 |

t) |

|

|

|

||

|

2 |

|

g |

|

( )e |

|

d |

2 |

|

g( )e |

|

|

|

d . |

(3.14) |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Учитывая, чтовходнойсигнал |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

s(t) |

|

|

g( )ei t d , |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|||||||

получим |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

hopt (t) c s(to t). |

|

|

|

|

|

|

(3.15) |

||||||

Таким образом, импульсная характеристика согласованного филь- тра полностью определяется формой сигнала («согласована» с сигна- лом).

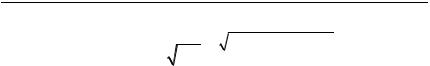

Чтобы представить себе функцию hopt (t) , обратимся к рис. 3.1. На немизображеныимпульсныйсигнал s(t), возникшийвмоментвремени

t0 2, а такжесигнал s(t + t0 ) (при t0 |

8 |

он появляетсяраньшесигна- |

|||||||||||||

ла s(t)) и его зеркальное отображение s( t0 |

– t) hopt (t) , |

то есть кон- |

|||||||||||||

станта с 1. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

s(t0 + t) |

|

|

|

|

|

|

s(t) |

|

s(t0 – t)= |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

=h(t) |

|

|

|

||

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

–10 –9 –8 –7 –6 –5 –4 –3 –2 –1 |

0 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

t |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 3.1. Формирование импульсной реакции СФ

Рассмотрим структуру отклика СФ, когда на его вход воздействует колебание

76

y(t) s(t, 0 ) n(t ), 0 t T . (3.16)

где 0 — значение информативного параметра в полезном сигнале на входефильтра. В общемслучае 0 не являетсявременной задержкой.

Допустим, что импульсная характеристика СФ согласована с полезнымсигналомсточностьюдоинформативногопараметра, те. . егозначениедляфункции hopt (t) отличноот 0 иравно .

Напряжение на выходе СФ сучетом (3.15), (3.16) представим в виде

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

z(t) |

|

hopt (t )y( )d c s(t0 t, )y( )d |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

cN |

0 |

zs (t, ) zn (t, ) , |

|

(3.17) |

|||||

|

|

2 |

|

|

|

|||||||

где zs (t, ) и |

zn (t, ) — сигнальная и шумовая функции, |

|

||||||||||

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|||

|

zs |

(t, ) |

|

|

|

|

s(t0 t, )s( , 0 )d , |

|

||||

|

|

N0 |

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

(3.18) |

||||||

|

|

|

|

2 |

|

s(t t, ) n( )d . |

|

|||||

|

z (t, ) |

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

||||||||

|

n |

|

|

|

N |

|

|

|

0 |

|

||

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Сравнение выражение (1.15а) для АКФ сигнала с (3.17) и (3.18) по-

зволяет сделать важный вывод. Выходной сигнал СФ с точностью до константыссоответствуетвзаимнойкорреляционнойфункциимежду принятым колебанием y(t) и полезным сигналом s(t, ). Сигнальная

же функция zs (t, ) с точностью до константы совпадает при усло-

вии 0 с автокорреляционной функцией полезного сигнала.

Максимальное значение сигнальная функция имеет в точке t t0,

0 . В соответствии с (3.18) оно равно

z |

s |

(t , |

0 |

) z |

smax |

|

2 |

E |

. |

(3.19) |

|

||||||||||

|

0 |

|

|

|

s |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

N0 |

|

|

|

В важном для практики случае, |

когда информативный параметр |

|||||||||

является временным положением сигнала, выражение для сигнальной функцииимеетвид

77

|

2 |

|

|

|

|

zs (t; 0 , ф) |

|

|

s(t0 |

t ф) s( 0 ) d , |

(3.20) |

N |

|||||

|

|

0

где 0 и ф — соответственно временной сдвиг входного сигнала и значение сдвига, на который «настроен» СФ. Определим момент времени, когда выражение (3.20) имеет максимум. Поскольку функция zs (t; 0 , ф) k(t), то есть пропорциональна АКФ сигнала, то положение максимума совпадает с моментом времени, при котором разностьаргументов удвухкопий сигналов в (3.20) равна нулю. Видно, что разность аргументов равна t0 ( 0 ф) t и обращается в ноль, когда t t0 ( 0 ф) . Таким образом, положение максимума просто сдвинется вовремени, величина же егоостанетсянеизменной и равной (3.19). Отметим, что если бы параметр имел смысл частотного сдвига или какой-либо другой, то уровень максимума сигнала на выходе СФ оказался бы зависящим от разности ( 0 ф ).

ПосколькуформасигналанавыходеСФповторяетАКФ k( ), топри подаче на его вход прямоугольного радиоимпульса выходной сигнал соответствует сигналу на рис. 1.10. При подаче на вход радиоимпульса с ЛЧМ и гауссовской огибающей сигнал на выходе СФ «теряет» ЧМ и сжимается в B раз (см. рис. 1.13). Огибающая сигнала на выходе СФ, которая можетбыть выделена с помощью линейногодетектора, очевидно, повторяетфункцию K( ), т.е. имееттреугольнуюформудляпрямоугольногорадиоимпульса (см. рис. 1.9) и сжатую в В раз по длительности гауссоиду для гауссовcкого ЛЧМ-радиоимпульса (см. рис. 1.13).

Определим дисперсию (мощность) шума на выходе СФ. Из (3.18)

следует, что zn (t, ) 0, так как |

n(t) 0 . Для дисперсии имеем выра- |

|||||||||

жение |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

n |

|

|

|

|

zn |

|

|

|

|

|

n |

|

||||||

|

|

|

D z |

t, |

z2 |

(t, ) D |

||||

|

4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

s(t0 t, ) s(t0 1 t, ) |

n( )n( 1) |

d d 1 |

||||||

|

2 |

|||||||||

N0

4

N02 s(t0 t, ) s(t0 1 t, )Kn ( 1 )d d 1.

ПодставляявнегоАКФбелогошума (1.46) и выполняяинтегрирование с учетом свойств -функции, получим

78

|

|

2 |

|

|

|

||

Dzn (t, ) |

|

s2 (t0 t, )d . |

|

||||

N |

|

|

|||||

|

|

|

0 |

|

|||

В момент времени t t0 |

для неэнергетического параметра |

мощ- |

|||||

ностьшумовойфункцииравна |

|

|

|

|

|||

D |

|

2 E s |

. |

(3.21) |

|||

|

|||||||

|

z n |

N 0 |

|

||||

|

|

|

|

|

|||

Длязадачвинженернойпрактикеважнознатьотношениемаксимального значения сигнала к среднеквадратическому значению шума. Это отношение на выходе СФ определим, используя (3.19) и (3.21). В итоге получим

zs |

max |

|

|

|

2E |

s |

|

q0 . |

(3.22) |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|||||||

|

Dzn |

N 0 |

|

|||||||

Как и следовало ожидать, полученный результат совпадает с (3.11)

для qmax (t0 ) .

Обсудим вопрос о том, какое значение может принимать момент отсчета t0. Если сигнал s(t), на который «настроен» СФ, возникает вмоментвремени 0 изаканчиваетсяпри t 0 и (нарис. 3.1 0 2 и и 3,5 ), то с учетом условия физической реализуемости фильтра ( h(t) 0 при t 0 ), момент максимального отношения сигнал/шум можетбытьдостигнутпри t0 0 и. Физическиэтоозначает, чтотолько вэтомслучаедляформированиямаксимальногопикасигналанавыходе может быть использована вся энергия входного сигнала s(t) — фильтр какбы «накапливаетсигнал». Увеличение t0 свыше( 0 и ) неизменяетвеличинупика. Он лишьпозжепоявится на выходе; и это, какправило, нежелательно.

ПрипроектированииРТСудобноиспользоватьотношениесигнал/шум, пересчитанноековходусистемы. Выполнимэтодлясогласованногофильтра. Пусть Fэ — эффективная полоса пропусканияСФ, равная эффективнойширинеспектрасигнала s(t). Мощностьшуманавходевэффективной полосе пропускания СФ равна Pn N0 Fэ а мощность сигнала

на входе СФ равна Ps Es / Tэ , где Tэ — эффективная длительность сигнала. Подставляя эти величинывформулу (3.21), получим

79

|

|

|

|

|

|

|

zs |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

q |

max |

(t |

0 |

) |

max |

|

|

|

2 F Т |

э |

(Р |

s |

/ P ) или |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

Dzn |

|

|

|

|

э |

|

|

n |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

P |

|

|

q2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

s |

|

0 |

, |

|

|

|

|

(3.23) |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

P |

|

2B |

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

n |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

где B F Т |

э |

— база сигнала; |

Ps |

|

и q2 |

(t |

) — отношение мощно- |

||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

э |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Pn |

|

max |

|

0 |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

стейсигнал/шумсоответственнонавходеивыходеСФ. Изсоотношения

(3.23) следует, чтопризаданнойэнергиисигнала Еs иравномернойспек- тральной плотности мощности шума, равной N0, увеличение Fэ

иTэ порознь не влияет на отношение сигнал/шум на выходе СФ. Это отношение можно увеличить за счет увеличения базы сигнала.

Таким образом, использование сложных сигналов в РТС и применение СФобеспечиваетработоспособностьсистемприотношениисигнал/шум на входе в 2В разменьшем требуемогона выходесистемы. Эти выводы справедливы, если помеха (шум) является аддитивной гауссовской

и«белой», а форма полезного сигнала полностью известна.

Взаключениеотметимважноеобстоятельство. Сравнениевыражения

(1.10) для сигнальной функции q( x) , определяющей функцию различия сигналов ( x) по параметру х или по сообщению , связанному с ним, с сигнальной функцией zs (t, ) , формируемой на выходе СФ, показывает:

1) cреднее напряжение на выходе СФ в момент отсчета t t0 пропорционально величине сигнальной функции q( ), определяющей степень различия двух сигналов s(t, ) и s(t, 0 ), где 0 ;

2)формированиесигнальной функции q( ) сиспользованиемСФ предполагает«развертывание» напряжениянавыходефильтрапо , что вобщемслучаесвязаносприменениемсовокупности СФ, настроенных наразличныезначениясообщения ;

3)сигнальная составляющая напряжения на выходе СФ повторяет поформевременнуюАКФсигнала s(t);

4)величинамаксимальногоотношениясигнал/шумнавыходесогласованногофильтранезависитотформыполезногосигналаиопределяетсятолькоегоэнергией и спектральной плотностьюшума на входе.

80

3.3.Примеры построения согласованных фильтров

3.3.1. Согласованный фильтр для прямоугольного радиоимпульса

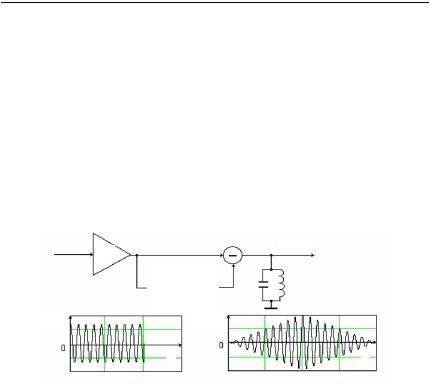

На рис. 3.2 показана структурная схема устройства, реализующего функции СФ, когда на его вход воздействует сигнал вида s(t) S0 cos( 0t) при t 0, и . Оно состоит из усилителя, линии задержки на время и , вычитающего устройства и колебательногокон-

тура с достаточно малым затуханием. |

Предполагается, что и равно |

|||||||||

целомучислупериодов ВЧ-сигнала. |

|

|

|

|||||||

s(t) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

вых(t) |

|

|

|

|

|

|

|

|

Ss |

||

с |

S0 |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Линия |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

задержки |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

и |

|

|

|

|

||

s(t) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

вых(t) |

|

|

|

||

|

|

|

|

Ss |

|

|

|

|||

|

|

|

|

и |

|

|

|

|||

|

|

|

|

t |

|

|

t |

|||

и

Рис. 3.2. Согласованный фильтр для прямоугольного радиоимпульса

Пусть на вход устройства поступает прямоугольный радиоимпульс, тогданаконтуревысокойдобротностипроисходитлинейноенарастание амплитудынапряжениявтечениедлительностиимпульсасигналаивесьма медленное затухание колебаний после его окончания. В результате вычитания двух переходных процессов на выходе получается треугольный импульс (см. рис. 3.2), повторяющий по форме АКФ сигнала. При этом максимальное значение импульса в момент t и равно энергии

Еs c2 (S02 / 2) и .

Винженернойпрактикечастоиспользуютприближеннооптимальные фильтры(квазиоптимальные), посколькуихреализацияоказываетсяпроще. В частности, для прямоугольного радиоимпульса можно использоватьполосовойфильтрсАЧХ, близкойкпрямоугольнойформе, илиней-