Статистические методы обработки сигналов в радиотехнических системах

..pdf

|

|

|

|

|

|

|

|

|

31 |

|

то есть зависит от вида функций |

|

|

(t) |

|

2 |

и |

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|||||||

|

S |

|

|

|

G( ) |

|

. Физический смысл |

|||

соотношения (1.17) состоит в том, что полная энергия Es непрерывно распределенаповремениилипочастоте, тоестьвспектральнойобласти. В бесконечно малом интервале dt в момент времени t ее величина dE(t) 0,5S2 (t)dt; вбесконечномалойполосечастот df 1/ 2 d —

dE( f ) 0,5 |

|

|

|

2 |

|

|

|||

|

G( f ) |

|

df . Умножение на 0,5 обусловлено использованием |

комплексногопредставлениясигналов: мнимаяидействительнаясоставляющиекомплекснойамплитудысигналаимеютравныеэнергииисоответственноравноправны положительныеи отрицательные частотыпри спектральномпредставлениидействительногосигнала.

|

Введем два параметра, которые характеризуют функции |

|

|

|

2 |

|||

|

|

|

||||||

|

|

S(t) |

|

и |

||||

|

|

|

2 |

Т иширинуполосычастотногоспектра |

||||

|

|

|||||||

|

G( ) |

|

: длительностьсигнала |

|||||

сигнала . Математическиевыкладкивыполняютсяпросто, если начало отсчета времени и частоты поместить в точки, соответствующие «центраммасс» фигур, образуемыхнормированнымифункциями

|

2 |

|

2 |

S(t) |

G( ) |

||

|

|

|

|

|

|

и |

|

|

|

|

. |

(1.18) |

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

S(t) |

|

dt |

|

|

G( ) |

|

d |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

В этом случае величины |

T 2 |

и |

2 |

|

могут быть определены как |

||||||||

меры рассеяния (дисперсии) соответствующих функций (1.18). В итоге получаем

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

t |

|

|

|

||||

Т2 |

|

|

|

S(t) |

|

dt |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

2 |

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

dt |

||||

|

|

|

|

S(t) |

|

|||||

|

|

|

2 |

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

2 |

|

|

|

G( ) |

|

d |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

и |

= |

|

|

|

|

|

|

. |

(1.19) |

|

|

|

|

2 |

|

||||||

|

|

|

|

|

d |

|

||||

|

|

G( ) |

|

|

|

|||||

Параметры Т и 2 F характеризуютрассеяниеВЧ-сигна- ла во времени и по частоте (относительно несущей 0 ). По аналогии ссоответствующейвеличинойвтеориивероятностейихназываютсред-

неквадратическими длительностью и полосой частот сигнала. Эти параметры определяют помехоустойчивостьи точность РТС различных типовприналичиипомех. Заметим, чтовэнергетическихрасчетахчаще

32

используютпонятие эффективнойдлительности сигнала Tэ , которое более наглядно. Величина Tэ определяет энергию Es P Tэ , где Р — средняя мощность сигнала. Физически реальные сигналы имеют конечную энергию, поэтому для функций s(t) с конечной длительностьюисоответственноснеограниченнымпополосечастотнымспектромTэ равнофактическойдлительностисигнала Ts .

Если функция s(t) неограничена во времени и имеет конечную среднюю мощность, ее эффективную длительность определим

иначе. Пронормируем функцию s(t) |

и представим огибающую S(t) |

||||||

|

|

S 0 (t ), где |

S0 (t) |

— нормированная (не имеющая размер- |

|||

2 Р |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

S02 (t)dt и, очевидно, ES |

ности) |

огибающая, |

причем Tэ |

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

S 2 (t)dt P Tэ . |

|

|

|

||

0, 5 |

|

Величину |

Tэ , имеющую размерность |

||||

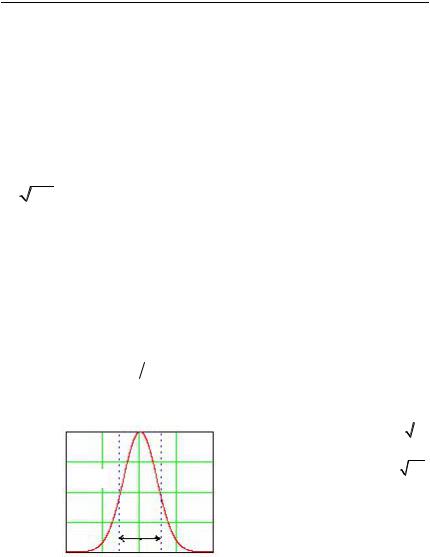

времени, иногданазывают интегральнойширинойсигнала. Смыслэтой величины для импульса гауссовской формы поясняет рис. 1.6, из кото-

рогоследует, что Tэ |

2 и равнооснованиюпрямоугольника, площадь |

||||||||||||

которого также равна 2. |

Конечно, величины Tэ и T взаимосвя- |

||||||||||||

|

|

S (t) exp t2 4 T2 |

заны. Например для радио- |

||||||||||

|

|

импульса с прямоугольной оги- |

|||||||||||

|

|

0 |

|

|

|

|

|

э |

|||||

|

|

T |

|

S2 |

(t)dt 2 |

бающей, имеющейдлительность |

|||||||

|

|

|

Tэ TS , среднеквадратическая |

||||||||||

|

|

|

э |

0 |

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

1 |

|

|

|

|

|

длительность T Tэ / 2 |

3 ; |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

0,75 |

|

|

|

|

|

|

для радиоимпульса с гауссов- |

||||

|

Sn2 (t) |

|

2 |

|

|

|

скойогибающей T Tэ / |

2 |

|

||||

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

Tэ3 |

|

|

|

|||||||||

|

f (t) 0,5 |

|

|

|

[8]. |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

0,25 |

|

|

|

|

|

|

Кчислуосновныххарактери- |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

стиксигнала относитсявеличи- |

|||||

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

наВ— базасигнала, равнаяпро- |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

изведениюсреднеквадратичной |

|||||

|

|

–3,5 –1,75 |

0 |

1,75 3,5 |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

t |

|

длительности сигнала на сред- |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

неквадратичную ширину его |

|||||

|

|

Рис. 1.6. Эффективная |

|||||||||||

|

|

спектра: |

|

|

|

|

|||||||

|

|

длительность Тэ сигнала |

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

с нормированной огибающей S0(t) |

B T F T / 2 . |

|||||||||||

33

В теории сигналов показано, что для любых сигналов значение базы B (1/ 4 ) [6]. Неравенство B (1/ 4 ) известно как соотношение неопределенностей.

Взависимостиотвеличиныбазысигналыбывают простые и слож- ные. Для реальных сигналов с простой модуляцией В имеет порядок единицыипрактическинезависитотспособаопределенияихдлительности и ширины спектра, у сложных — база B 1. В отличие от минимального значения базы, ее максимальное значение теоретически неограничено. Практическиеограниченияприиспользованиисигналов сбольшойбазойсвязанысаппаратнойреализациейустройствформирования сложных сигналов. В настоящее время в РТС используются ЧМ- и ФМ-сигналы, база которыхимеет порядок 105.

Рассмотрим параметрическое описание ФН радиосигнала, содержащего сообщение в виде задержки и частотного сдвига , те. . найдем представление ФН через параметры сигнала Т и F. Если функцию

K ( , F) 2 в окрестности точки ( 0; F 0) разложить в двойной ряд Тейлора и ограничиться членами не выше второго порядка (квадратичноеприближение), томожнополучитьследующеесоотношение [6, 8]:

K ( , F ) |

|

2 1 F 2 2 2 F T 2 F 2 , |

(1.20) |

|

где F / 2 ; — коэффициентчастотно-временнойсвязи,

|

2 |

|

|

2 |

|

|||

|

t Ф (t) |

|

S(t) |

|

|

|||

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

dt . |

(1.21) |

||

2E |

|

|||||||

|

|

s |

|

|

|

|||

Из (1.21) следует, что 0, если сигнал не имеет фазовой модуляции, тоесть Ф (t) 0 . Дляопределенияпараметров, характеризующих ширину пика ФН, приравняем левую часть (1.20) уровню с2. В итоге получаемуравнениелинииуровня. Поформеоносовпадаетсуравнением эллипса. Анализпоказывает, чтоширина эллипса вдоль оси временной задержки и соответственноширина центральногопика функции неопределенностивдольоси равна

|

|

|

|

|

2 |

1 c2 |

|

|

|

|

|

|

|

, |

(1.22) |

||

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

F |

|

|

и при c2 0,75 имеем |

|

= |

1 |

. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

F |

|

|

|

|

|

34

Ширина эллипса и, значит, ширина пика ФН вдоль оси частот F составляет

|

|

2 |

1 c2 |

|

|

F |

|

|

|

, |

(1.23) |

|

|

||||

|

|

|

T |

|

|

при c2 0,75 |

F |

= |

1 |

. |

|

||||

|

|

|

T |

|

Величины и F , определяяширинуглавныхсеченийФН, равны соответственноширинеогибающейвременнойичастотнойАКФсигнала. Этидва параметраиграютважнуюрольприрасчетепотенциальных характеристикРТС.

Проведенныйанализпозволяетсделатьследующиевыводы.

1.Уменьшениеширины главногопика ФНвдоль оси времени эквивалентносужениюогибающейвременнойавтокорреляционнойфункции K( ) и возможнопри расширении частотногоспектра ВЧ-сигнала s(t).

2.Для простых ВЧ-сигналов, имеющих базу B T F 1, расширение частотного спектра связано с уменьшением их длительности, чтоприпостоянноймощности Р ведеткуменьшениюэнергиисигнала

ES P T ивсоответствиис принципомнеопределенностивозрастаниюшириныглавногопикаФНпоосичастот.

3.Применение сложных сигналов ( B 1) позволяет расширить частотный спектрсигнала и темсамымуменьшитьширинуогибающей временнойАКФK( ) приодновременномувеличениидлительностисигнала, что дает возможность повысить энергию сигнала без увеличения егомощностии уменьшитьширинупика ФНпооси частот.

1.3.4.Примеры функций неопределенности импульсных сигналов

РассмотримФНтипичныхимпульсныхрадиосигналов.

Радиоимпульс с прямоугольной огибающей и простой модуля-

цией. Представимсигнал, имеющийамплитуду S0 , начальнуюфазу 0 и длительность TS и в виде

s(t) Re S(t)ei 0t ,

35

где |

S(t) |

|

2 |

|

|

|

ei 0 |

|

|

|

t |

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

rect |

|

; |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

и |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

и |

|

|

|

|

||||||||

|

1 |

при |

|

x |

|

0,5 |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

. |

|

|

|

|

|

|

|

rect(x) |

|

x |

|

0,5 |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Введеннаянормировка |

S |

|

2 |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

и |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

и / 2 |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Es |

0,5 |

|

|

||||

прямоугольная функция

обеспечиваетвеличинуэнергии

S(t) 2 dt 1.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

и / 2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Радиоимпульс |

s(t) |

при |

0 , |

S(t) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

и 1 показан на рис. 1.7. Подстав- |

01 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

ляяв (1.15) выражениеегокомплекс- |

|

–1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

нойогибающейи выполняяинтегри- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

рование, получимФНпрямоугольного |

|

–2 |

|

|

–0,5 |

0 |

0,5 |

t |

||||||||||||||||||||||||

радиоимпульса в виде [2, 6]: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

–1 |

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 1.7. Прямоугольный |

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

радиоимпульс s(t) |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

K( , F) |

|

K( , F) |

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

sin F |

|

(1 |

|

|

|

|

|

/ |

|

|

) |

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

и |

|

|

|

|

|

|

|

и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

и |

|

|

|

, |

|

и. |

|

(1.24) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

и |

|

|

|

F и(1 |

|

|

|

|

/ и) |

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Поверхность, соответствующая ФН (1.24) имеет явно выраженный главный максимум (рис. 1.8,а). Вдоль оси временной задержки ФН имеетконечнуюпротяженность, чтоследуетизспособаобразованиякорреляционной функции. Действительно, в (1.15) в подынтегральном выражении огибающая S(t) умножается на свою копию S(t – ), сдвинутую по оси времени на , и при и результат интегрирования равен нулю. На рис.1.8,б показаны проекции сечений K( ,F) const на плоскость (FO ) — линии уровня. Видно, чтовобласти высокой корреляции (0,6–0,7 и выше) линии уровня близки к окружностям.

36

На рис. 1.9,а приведены сечения ФН K( ) K( , F const) — огибающиевременнойкорреляционнойфункцииприразличныхзначениях допплеровского сдвига. При F 0 получаем огибающую временной АКФпрямоугольногорадиоимпульса, котораясогласно(1.24) имеетвид

|

|

|

|

|

|

|

K( ) 1 |

|

|

|

|

, |

и, и . |

|

|

|

(1.25) |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

K( ,F) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

–2 |

|

|

|

|

|

|

||

0,8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

–1 |

F |

|

|

|

|

|

0,6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,4 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

0,2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

–2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|||||

–1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

–0,5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

–1 |

–0,5 |

0 |

|

0,5 |

1 |

||

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

F |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

а |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

б |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Рис. 1.8. Функция неопределенности прямоугольного радиоимпульса: а — поверхность ФН (огибающая частотно-временной корреляционной функции); б — линии уровня функции неопределенности

K( ) |

|

|

|

|

|

|

|

K(F) |

|

|

|

0 |

|

|

|||||

При F |

|

|

|

|

|

0 |

|||

0,75 |

|

|

|

|

|

|

0,75 |

||

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

0,5 |

|

|

||||

0,5 |

|

|

|

|

|

|

|

0,5 |

|

0,25 |

|

|

|

|

|

|

|

0,25 |

|

0 |

|

|

0,5 |

0 |

|

||||

–1 –0,5 0 |

–4 –2 0 2 F |

||||||||

|

|

|

|

|

а |

|

б |

||

Рис. 1.9. Сечения огибающей частотно-временной корреляционной функции радиоимпульса ( и = 1)

На рис. 1.9,б показано главное сечение ФН K( 0, F) K(F) — огибающая частотной автокорреляционной функции прямоугольного радиоимпульсаспростоймодуляцией. Выражениедлянееследуетиз(1.15) и согласно (1.24) имеет вид

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

37 |

|

1 |

|

и / 2 |

|

S(t) |

|

2 |

i2 Ft |

|

|

sin( F и) |

|

, F , . (1.26) |

||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

K(F) |

|

|

|

|

|

|

e |

dt |

|

|

|

|

|||

|

2E |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

F |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

s и / 2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Соотношение (1.26) — преобразование Фурье от квадрата огибаю-

щей сигнала. Таким образом, частотная АКФ сигнала не зависит от его фазовой структуры и определяется только формой огибающей радиоимпульса.

На рис. 1.10 изображена временная АКФрадиоимпульса, соответствующаявыражениям(1.15а), (1.16). Онаявляетсячетнойосциллирующейфункциейсчастотой сигнала 0 и имеет конечную длительность, вдвоепревышающуюдлительность сигнала s(t). Следуетобратитьвнимание на то, что вблизи главного максимума функции k( ) расположены близкие по величине локальные максимумы, следующие через интервалы, равные периоду ВЧ-сигнала.

K( ,0) |

F=0 |

|

0,5 |

|

|

|

|

|

0 |

|

|

–0,5 |

|

|

–1 |

|

|

–1 –0,5 0 |

0,5 |

|

Рис. 1.10. Корреляционная функция прямоугольного радиоимпульса и 1

Гауссовский радиоимпульс с внутриимпульсной линейной ЧМ.

ПредставимрадиоимпульссгауссовойогибающейилинейнойЧМ(ЛЧМ) в виде

s(t) S |

m |

e k2t2 |

cos( |

t bt2 |

0 |

), |

t , , |

(1.27) |

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

||

где S(t) Sm exp( k2t2 ) — огибающаярадиоимпульса; Sm — значение

огибающей в максимуме; k — параметр, определяющий длительность сигнала; b — параметр частотной модуляции. Мгновенная частота сигнала (1.27) изменяется по линейному закону (t) 0 2bt, где 2b — скорость изменения частоты. При длительности импульса T и девиации частоты M , скорость изменения частоты 2b M / T. Обычно ширина спектра сигнала с ЛЧМ равна девиации частоты, то есть M . Таким образом, база сигнала B F T 2b T2/2 . На

рис. 1.11 показан сигнал с ЛЧМ для значений S0 1,3; k 2мкс–1, b 20 рад/мкс. Расчет длительности сигнала по формуле (1.19) дает величину T 1/ 2k 0,25 мкс, то есть В 0,4. Конкретные величины параметровзаданыдляудобства восприятиярисунка.

38

S(t)

S(t)

0,75

0

–0,75

–1 |

–0,5 |

0 |

0,5 |

|

|

Рис. 1.11. Радиоимпульс гауссовской формы с ЛЧМ

Подстановка в (1.15) комплексной амплитуды сигнала (1.27) дает выражениеФНввиде

|

|

|

|

|

2 |

|

b |

|

2 |

|

|

|

|

K( , F) exp |

0,5 |

|

k2 2 |

|

F |

|

|

|

, |

, F , . (1.28) |

|||

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

k2 |

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Уравнению (1.28) соответствует гауссовcкая поверхность ФН (рис. 1.12,а). На рис. 1.12,б показаны линии равного уровня. В данном случае их форма эллиптическая, это характерно для сигналов с ЛЧМ. Рассмотрим главные сечения ФН, поскольку они определяют ширину эллипсов вдоль главных осей и F. Из (1.28) при F 0 получаем огибающуювременной АКФгауссовскогорадиоимпульса

|

|

b2 |

|

|

|

|

K( ) exp 0,5 k2 |

|

|

2 |

. |

(1.29) |

|

k |

2 |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

На рис. 1.13 функция K( ) |

показана в виде огибающей для АКФ |

|||||

k( ) радиосигнала, которая, как и сам сигнал, является высокочастотной (см. 1.16). Необходимо отметить, что функция k( ) в отличие от сигнала s(t) не имеет фазовой модуляции.

Принципиально важным для построения оптимальных систем об- работкисигналовявляетсятотфакт, чтоогибающая K( ) оказыва- ется более узкой, чем огибающая S(t) исходного радиоимпульса. Это видно при сравнении рис. 1.11 и 1.13. Определим величину сжатия по

временифункции K( ) посравнениюс S(t) ввидеотношения kсж T ,

где T и — среднеквадратические длительности функций S(t) и

39

K( ) соответственно. Как было показано выше, T 1/ 2k . ВычислениедлительностиогибающейАКФсогласно(1.19) даетрезультат

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

. |

(1.30) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

2 |

|

k |

2 1 16 |

2 |

B |

2 |

|

|

||||||

|

k 2 1 |

b |

|

|

|

|

||||||||||

4 |

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

k |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Витогекоэффициентсжатияфункции K( ) , равен

kсж |

0,5 8 2B2 , |

(1.31) |

отсюда при B 1 kсж 2 B

2. Он фактическизависиттолькоотбазы сигнала.

2. Он фактическизависиттолькоотбазы сигнала.

K( ,F) |

|

|

|

|

|

|

|

|

0,8 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

–3 |

|

0,33 |

|

|

|||

0,6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

–2 |

F |

|

|

|

|

|

|

0,4 |

|

|

|

|

0,66 |

|||

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

0,2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

||

0 |

|

|

|

|

|

|

||

|

3 |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||||

F |

–0,4 |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

0,4 |

|

|

–0,8 –0,4 0 0,4 0,8 |

||

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

а |

|

|

б |

|

Рис. 1.12. Функция неопределенности радиоимпульса с гауссовой огибающей: а — поверхность неопределенности

(огибающая частотно-временной корреляционной функции); б — линии уровня функции неопределенности

Для гауссовского радиоимпульса с простой модуляцией база B T F 1/ 4 [6]. Согласно (1.31) в этом случае kсж 1 (сжатие отсутствует). В нашем примере B 0,4 и kсж 3,6 . В РТС применяются сигналы с базой донескольких сотен тысяч.

ВтороеглавноесечениеФН, соответствующееогибающейчастотной АКФ, получаем из (1.28). При 0 имеем

K(F) |

|

K |

( 0, F) |

|

|

2F2 |

|

(1.32) |

|

|

|

||||||||

|

|

exp 0,5 |

|

|

. |

||||

|

|

k |

2 |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

40

Ширинаэтойфункциизависиттолькоотдлительностирадиоимпульса (параметр k). Таким образом, наличие любой ЧМ не изменяет ее вид, поскольку K( ) связана взаимным Фурье-преобразованием с функцией S(t) 2 (см. 1.26), которая неучитывает фазовый множитель комплексной огибающей. Функция (1.32) имеет также гауссовскую форму (рис. 1.14). Среднеквадратичная ширина функции K( ) , вычисленная по(1.19), даетрезультат

|

|

|

F k |

2 . |

|

|

(1.33) |

||

|

|

|

|

|

|

K(F) |

|

|

|

k( ) |

F=0 |

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

K( ) |

|

|

0,75 |

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|||

0,5 |

|

|

|

|

|

0,5 |

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0,25 |

|

|

|

|

–0,5 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

–1 –1 |

–0,5 |

0 |

0,5 |

|

|

|

|

1 F |

|

|

–2 |

–1 |

0 |

||||||

Рис. 1.13. Временная АКФ |

|

|

Рис. 1.14. Огибающая |

||||||

|

сигнала s(t) с ЛЧМ. |

|

|

частотной АКФ сигнала |

|||||

K( ) — огибающая АКФ |

|

|

|

s(t) с ЛЧМ |

|||||

Из (1.33) следует, что чем протяженнее радиосигнал, тем уже главный пик ФН пооси допплеровскогосдвига частоты.

Прямоугольный радиоимпульс с фазокодовой модуляцией. Рас-

ширениечастотногоспектрарадиоимпульсапризаданнойдлительности возможно как с помощью внутриимпульсной ЧМ так и ФКМ. Относительная простота фазовогокодирования сигналов и преимущества, связанныеспостоянствомамплитудыпри генерации и усилении сигналов, обеспечилиФМ-импульсамширокоеприменение. Радиоимпульспрямоугольной формы с ФКМ можнозадать в виде

n |

|

|

s(t) Pi (t)sin( 0t i ), |

0 t n , |

(1.34) |

i 1 |

|

|

где n и — длительностьимпульса, составленногоизn парциальных импульсов, имеющихширину иначальнуюфазу i ; функция