Радиоматериалы и радиокомпоненты

..pdf

Физический смысл параметра следует из самого выражения (2.12) - это глубина, на которой плотность тока падает в е раз. Этот параметр зависит от частоты, проводимости и магнитной проницаемости, следующим образом:

= |

2 |

|

|

||

|

||

|

0 |

.

(2.13)

Отсюда, для данного диаметра провода d=2r0, полагая <<d, нетрудно оценить порог частот, выше которого эффект становится заметным. Например, для провода d=1мм, полагая = d/10 = 10-4 м; = = 3 107 (Ом м)−1 (медь, алюминий), получим fкрит = ~ 1 МГц.

Для случая больших частот, когда << r0 полный ток можно рассчитать, исходя из формулы (2.12) интегрированием по площади сечения проводника S в полярной системе координат

|

|

|

r |

|

(r −r |

)/ |

|

I = |

jds 2 |

j |

0 |

r e |

dr 2 r |

||

|

0 |

|

|||||

|

S |

0 |

0 |

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

j0

.

(2.14)

Выражение (2.14) показывает, что полный ток можно представить однородным, но сосредоточенным в узкой трубке толщиной вблизи поверхности провода.

Величину скин-эффекта можно охарактеризовать коэффициентом увеличе-

ния сопротивления переменному току:

kR=R~/R0=S0/S~=( r02)/(2 r0 )=d/4 , |

(2.15) |

где R0 − сопротивления проводника при постоянном напряжении, R~− сопротивления проводника при переменном напряжении.

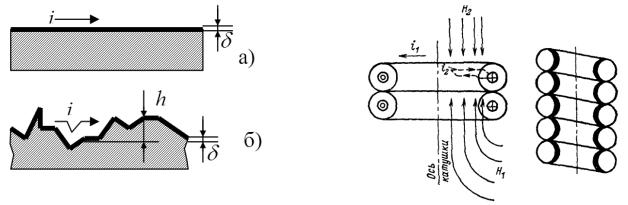

На очень высоких частотах глубина проникновения тока весьма мала и составляет тысячные доли миллиметра. Поэтому различные шероховатости проводящей поверхности, возникающие в результате механической обработки или окисления, удлиняют путь тока и увеличивают сопротивление. Особенно значительное увеличение сопротивления происходит при глубине шероховатостей, соизмеримой, или большей, чем глубина проникновения тока (рисунок 2.7). Измерения показывают, что шероховатость может увеличить поверхностное сопротивление на частотах в сотни мегагерц на 50—100% и более. Для предотвращения этого явления токопроводящие поверхности СВЧ устройств тщательно полируют и покрывают слоем серебра, так как его поверхность менее склонна покрываться плохо проводящими окислами. Для защиты слоя серебра от окисления проводник покрывают тонким слоем родия, затем наращивают слой серебра, который также покрывают тонким слоем родия.

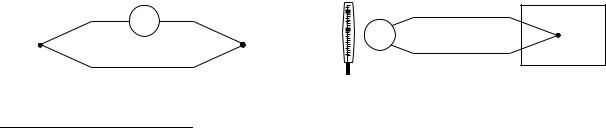

31

Влияние частоты на сопротивление проводников может быть связано не только со скин-эффектом, но и с макроскопической формой проводника. Сопротивление криволинейного проводника может значительно отличаться от сопротивления прямолинейного проводника при всех прочих равных условиях, особенно, если некоторые участки проводника близко подходят друг к другу, и появляется возможность их взаимного влияния друг на друга посредством переменных магнитных полей. Указанное явление называется эффектом близости и особенно сильно проявляется в проводниках, свернутых в виде спирали, например в катушках индуктивности. Активное сопротивление катушек току высокой частоты может в несколько раз превышать их сопротивление постоянному току. Это следует из законов электромагнитной индукции. Магнитное поле, созданное переменным первичным током i1, и индуцированное им электрическое поле, (рисунок 2.8,а), в свою очередь, индуцируют в проводе вторичный ток i2, сонаправленный с i1 в области сгущения магнитных линий (внутри катушки) и противоположно направленный току i1 в области разрежения линий (снаружи катушки). Таким образом, результирующий ток имеет максимальную плотность вблизи внутренних поверхностей обмотки катушки (на рисунке 2.8,б они закрашены). В связи с этим, эффективное сечение проводника уменьшается, а его сопротивление увеличивается. Поверхностный эффект и эффект близости проявляются тем сильнее, чем выше частота и чем больше диаметр провода.

Рисунок 2.7 - Влияние шероховатостей поверхности проводника на длину пути тока высокой частоты ( < h) а: чистая поверхность, б: шероховатая поверхность.

а) б) Рисунок 2.8 - Возникновение эффекта близости в катушке (а) и распределение плотности тока по сечению провода в катушке (б)

2.6Сопротивление тонких металлических пленок. Размерные эффекты. Поверхностное удельное сопротивление.

Тонкие металлические пленки широко используются в микроэлектронике в качестве токоведущих и резистивных элементов. В качестве проводящих пленок часто используются пленки Al, Au, Ag, Ni. Эти пленки, как правило, наносятся на

32

диэлектрическую или полупроводниковую подложку методом термического испарения в вакууме.

На начальном этапе наращивания толщины, пленка никогда не ложится ровным слоем. Сначала возникают, так называемые зародыши, которые имеют объемную структуру. Когда зародыши в процессе роста обретают размеры, соизмеримые с расстоянием между ними, происходит их перекрытие, и удельное сопротивление начинает резко падать за счет образования проводящих мостиков.

Лишь при достижении толщиной пленки значений ~0,1 мкм и выше, удельное сопротивление можно считать неизменным. Но даже при этом, удельное сопротивление пленки заметно больше удельного сопротивления соответствующего массивного металла, которое указывается в справочниках. Причина этому

– большая концентрация дефектов поликристаллической структуры пленки. Если рассмотреть распределение удельного сопротивления по толщине

пленки, то особо высокие значения удельного сопротивления имеют слои вблизи границы раздела металл − подложка. Дело в том, что подложка имеет иные параметры кристаллической решетки по отношению к наносимому материалу. Поэтому поверхностные молекулярные поля подложки способствуют нарушению периодичности кристаллической структуры пленки. И лишь при наращивании достаточной толщины материала, периодичность его структуры восстанавливается.

Известно, что сопротивление цилиндрического проводника R, имеющего длину l и площадь сечения S, связано с удельным (объемным) сопротивлениемсоотношением

=RS/l. |

(2.16) |

Из формулы (2.16) следует, что удельное объемное сопротивление – это сопротивление единицы длины проводника единичного сечения.

В силу неопределенности в распределении удельного сопротивления по толщине пленки и невысокой точности в определении толщины пленки, для расчета сопротивлений проводящих дорожек более удобной величиной является не объ-

емное удельное сопротивление, а поверхностное удельное сопротивление. Оно характеризует свойства материала, синтезированного при данных режимах технологического оборудования (мощность испарителя, время испарения и т.д.). Как двухмерный объект, пленочная дорожка характеризуется длиной l и шириной h1. Поверхностное удельное сопротивление связано с полным сопротивлением пленки выражением

=Rh/l. |

(2.17) |

1 В этих названиях игнорируется соотношение геометрических размеров – длина пленки l всегда соответствует расстоянию между электродами, то есть направлению тока. Поэтому возможны случаи, когда l<h (короткая и широкая пленка).

33

Смысл его следующий – это сопротивление пленки имеющей форму квадрата. Величина является важнейшей технологической характеристикой. Измеряя его в модельных экспериментах, можно рассчитать сопротивление пленки произвольной конфигурации по формуле

R= l/h. |

(2.18) |

Понятием поверхностного удельного сопротивления пользуются также при анализе поверхностного эффекта проводимости проводников (см. раздел 2.5) и поверхностной проводимости диэлектриков.

2.7Свойства проводниковых материалов и их классификация по функциональному назначению

2.7.1Проводники электрического тока

Кметаллам высокой проводимости, служащим в качестве проводников электрического тока относятся медь, алюминий золото и серебро. Характерная особенность этих материалов – рекордно низкие значения удельного сопротив-

ления при комнатной температуре – менее 3 10−8 Ом м. Алюминий и медь используются в качестве массивных проводников. Золото и серебро, относящиеся к драгоценным металлам, чаще используются в виде тонкослойных покрытий или проволок микронных сечений.

Медь. Преимущества меди, обеспечивающие ей широкое применение в качестве проводникового материала, следующие: 1) малое удельное сопротивление; 2) достаточно высокая механическая прочность; 3) удовлетворительная коррозионная стойкость: медь окисляется на воздухе даже в условиях высокой влажности значительно медленнее, чем, например, железо; 4) хорошая обрабатываемость; медь прокатывается в листы и ленты и протягивается в проволоку; 5) относительная легкость пайки и сварки.

В качестве проводникового материала используют медь марок М1 и М0. Медь марки М1 содержит 99,9% Cu, а в общем количестве примесей (0,1%) кислорода должно быть не более 0,08%. Наличие в меди кислорода ухудшает ее механические свойства. Лучшими механическими свойствами обладает медь марки М0, в которой содержится не более 0,05% примесей, в том числе кислорода не выше 0,02%. Из меди марки М0 может быть изготовлена особо тонкая проволока (до диаметра 0,01 мм).

Мягкую медь в виде проволок круглого и прямоугольного сечения применяют главным образом в виде токопроводящих жил кабелей и обмоточных проводов, где важна гибкость и пластичность. При холодной протяжке получают твердую (твердотянутую) медь, которая благодаря наклепу имеет высокий предел прочности при растяжении, а также твердость и упругость.

34

Помимо чистой меди в качестве проводникового материала применяют бронзы – ее сплавы с небольшим количеством примесей: Sn, Si, Р, Be, Cr, Mg, Cd и др., которые имеют значительно более высокие механические свойства, чем чистая медь. Латунь (сплав меди с цинком) обладает достаточно высоким относительным удлинением при повышенном пределе прочности на растяжение по сравнению с чистой медью. Это дает латуни технологические преимущества при обработке штамповкой, глубокой вытяжкой и т. п.

Твердую медь, латунь, бронзы используют там, где надо обеспечить высокую механическую прочность, твердость и сопротивляемость истиранию: для контактных проводов, для шин распределительных устройств, для коллекторных пластин электрических машин и пр.

Медь — сравнительно дорогой и дефицитный материал. Поэтому, ее, как проводниковый материал, в ряде случаев заменяют другими металлами, чаще всего алюминием.

Алюминий приблизительно в 3,5 раза легче меди. Удельное сопротивление алюминия примерно в 1,63 раза больше чем у меди. Замена меди алюминием не всегда возможна, особенно в радиоэлектронике. Для электротехнических целей используют алюминий марки АЕ, содержащий не более 0,5% примесей. Еще более чистый алюминий марки А97 (не более 0,03% примесей) применяют для изготовления алюминиевой фольги, электродов и корпусов электролитических конденсаторов. Алюминий наивысшей чистоты А999 содержит не более 0,001% примесей.

Прокатка, протяжка и отжиг алюминия аналогичны соответствующим операциям для меди. Из алюминия может прокатываться тонкая (до 6—7 мкм) фольга, применяемая в качестве обкладок в бумажных и пленочных конденсаторах.

Алюминий на воздухе активно окисляется и покрывается тонкой оксидной пленкой с большим электрическим сопротивлением. Эта пленка предохраняет алюминий от дальнейшей коррозии, но создает большое переходное сопротивление в местах контакта алюминиевых проводов и сильно затрудняет пайку алюминия обычными способами. Для пайки алюминия применяют специальные пасты, припои или используют ультразвуковые паяльники.

Золото. В электротехнике золото используют как контактный материал для коррозионно-устойчивых покрытий, для электродов фотоэлементов, для вакуумного напыления проводниковых дорожек и контактных площадок пленочных микросхем, в качестве проволочных выводов микронных размеров, соединяющих в микросхемах контактные площадки с выводными ножками. На основе золота и его сплавов формируют барьерные и омические контакты к полупроводниковым элементам.

Серебро — белый, блестящий металл, стойкий к окислению при нормальной температуре. Однако химическая стойкость у серебра все же ниже, чем у других благородных металлов. Серебро имеет самое малое удельное сопротивление при нормальной температуре. Серебряную проволоку используют для

35

изготовления контактов, рассчитанных на небольшие токи. Серебро применяют также для непосредственного нанесения на диэлектрики, в качестве обкладок в производстве керамических и слюдяных конденсаторов. Для этой цели используют метод вжигания паст или испарения в вакууме.

Для нанесения электродов керамических конденсаторов, для изготовления проводников толстопленочных микросхем широко используют проводящие пасты. Пасты наносятся методом вжигания. Наибольшее применение нашли пасты для серебрения керамики. Серебряная паста содержит углекислое серебро или окись серебра, которые при температурах выше 500 °С разлагаются:

2Ag2CО3 → 4Ag + 2CO2 + O2.

При этом углекислый газ и кислород улетучиваются, а на поверхности керамики остается чистое серебро. Для улучшения сцепления серебра с керамикой в состав пасты вводят различные добавки. Температура вжигания пасты около 825°С. Толщина слоя металла после 2 − 3 вжиганий составляет около 10 мкм. Аналогичны состав и способ вжигания паст на основе других благородных металлов — золота, платины, палладия и их сплавов, которые более стойки к окислению, но более дороги. Специальные пасты для гибридных интегральных схем при получении типовой толщины слоя порядка 10 – 20 мкм имеют значения удельного поверхностного сопротивления ~0,05 0,1 Ом/ .

Платина − металл, практически не соединяющийся с кислородом и весьма стойкий к самым разнообразным химическим реагентам. Платина хорошо поддается механической обработке, вытягивается в очень тонкие нити и ленты. Платину применяют, в частности, при изготовлении термопар для измерения высоких температур – до 1600 С (в паре со сплавом платинородий), а также при изготовлении пасты, используемой для вжигания электродов на монолитные керамические конденсаторы.

Вследствие малой твердости платина редко применяется для контактов в чистом виде, но служит основой для ряда контактных сплавов. Сплавы платины с иридием стойки к окислению и к износу, имеют высокую твердость и допускают большое количество включений, однако дороги и применяются только для особо ответственных деталей.

2.7.2 Контактные материалы

Наиболее ответственными контактами, применяемыми в электротехнике, являются контакты, служащие для периодического замыкания и размыкания электрических цепей (разрывные, а также скользящие контакты). Материалы, используемые для изготовления таких контактов, называются контактными ма-

териалами.

Особо жесткие требования предъявляются к материалам, используемым в контактах, применяемых для коммутации цепей при больших значениях силы

36

тока и напряжения. Основные из них следующие: 1-– высокая электропроводность, 2 – стойкость к эрозии и коррозии поверхности, 3 – несклонность к иглообразованию и свариванию, 4 – механическая прочность и твердость (износостойкость). Требования 2 и 3 особо важны при разрыве контакта, когда возникает электрическая дуга наибольшей плотности.

Вкачестве контактных материалов для разрывных контактов помимо чистых тугоплавких металлов применяют различные сплавы и металлокерамические композиции. Для разрывных контактов в установках большой мощности применяют композиции из высокопроводящих (Cu, Ag Au) и тугоплавких и металлов (Со, Ni, Мо, W, Та). В вакуумных выключателях часто используют композицию Cu – Cr. Хром предотвращает приваривание контактов.

Вкачестве материалов для скользящих контактов, которые должны обладать высокой стойкостью к истиранию, используют твердую медь, бериллиевую бронзу (см. пункт 2.7.1), материалы системы Ag – CdO (при содержании окиси кадмия 12—20% по массе).

Вэлектрических машинах коллекторах для образования скользящего контакта между неподвижной и вращающейся частями, то есть для подвода (или отвода) тока к коллектору или контактным кольцам, наиболее широко используются графитовые щетки. Различные марки щеток отличаются по составу и технологии изготовления, по значению удельного сопротивления, по допустимой плотности тока, линейной скорости на коллекторе, коэффициенту трения, твер-

дости щетки и т. д. Различают щетки угольно-графитные, графитные, медно-

графитные с содержанием металлической меди. Щетки с содержанием порошкового металла обладают особенно малым электрическим сопротивлением и дают незначительное контактное падение напряжения (между щеткой и коллектором).

2.7.3Сплавы на основе железа для электронагревателей

Сплавы высокого сопротивления на основе железа применяют в основном для электронагревательных элементов открытого типа (контактирующих с атмосферой). Высокая нагревостойкость таких элементов объясняется введением в их состав достаточно больших количеств металлов, образующих при нагреве на воздухе практически сплошную оксидную пленку. Такими металлами являются никель, хром, алюминий. Железо без примесей при нагреве легко окисляется, поэтому, чем больше содержание железа в сплаве, тем менее нагревостоек этот сплав.

Сплавы системы Fe–Ni–Cr называют нихромами; сплавы системы Fe–Cr–

А1 – фехралями и хромалями.

По принятым стандартам различные сплавы имеют условные обозначения, составляемые из букв и чисел. Буквы обозначают наиболее характерные

37

элементы состава сплава2. Числа соответствуют приблизительному содержанию данного компонента в сплаве (в массовых процентах). Так обозначение Х15Н60 соответствует сплаву с содержанием хрома около 15% и никеля – около 60%.

Длительность работы электронагревательных элементов из нихрома и аналогичных сплавов может быть во много раз увеличена, если исключить доступ кислорода к поверхности проволоки. В трубчатых нагревательных элементах (ТЭНах) проволока из сплава с высоким сопротивлением помещается в трубку из стойкого к окислению металла; промежуток между проволокой и трубкой заполняют порошком диэлектрика с высокой теплопроводностью (например, магнезией MgО). При дополнительной протяжке этих трубок их внешний диаметр уменьшается, магнезия уплотняется и образует механически прочную изоляцию внутреннего проводника.

Хромали намного дешевле нихромов, так как хром и алюминий сравнительно дешевы и доступны. Однако они менее технологичны, более тверды и хрупки, из них могут быть получены проволоки и ленты с поперечным сечением крупнее, чем из нихромов. Поэтому эти сплавы в основном используют в электротермии для электронагревательных устройств большой мощности и промышленных электрических печей.

2.7.4Материалы для термопар

Взамкнутом контуре, образованном двумя различными металлическими

проводниками 1 и 2 может возникать термоэлектродвижущая сила ET, если температуры спаев Т2 и Т1 различны (рисунок 2.9, а):

ET= (Т2 - Т1) |

(2.19) |

где =(k/q) ln(n1/n2) − коэффициент термоЭДС, величина, характеризующая свойства контакта двух металлов; k − постоянная Больцмана; q − заряд электрона; n1, n2 − концентрация электронов в соответствующих проводниках.

При определении температуры часто измеряют не ток в цепи с двумя спаями, а непосредственно значение термоЭДС, помещая спай проводников в зону измерения, а свободные концы с подключенным к ним милливольтметром − в зону с известной (эталонной) температурой (рисунок 2.9, б).

mA |

1 |

|

T1 |

2 |

T2 |

|

|

T2

mV T1

а.) |

б.) |

2 Буква, обозначающая элемент, не всегда является первой буквой его названия (примеры исключений: Б означает ниобий, Г — марганец, Д — медь, Л — бериллий, Ю — алюминий и др.)

38

Рисунок 2.9

Выбранная пара материалов должна обладать максимальными значениями термоЭДС, максимальной линейностью характеристики ET( T) и стабильностью свойств в данном диапазоне температур.

Для измерения высоких температур выше комнатных рекомендуются следующие термопары: платинородий–платина – до 1600°С; хромель–алюмель – до 900–1000 °С; железо—константан, железо–копель и хромель–копель – до 600 °С. Для измерения низких температур часто используется пара медь–кон- стантан (от −200 до 350 °С). Для криогенных температур можно использовать термопару железо–золото.

Наибольшую термоЭДС при данной разности температур можно получить от термопары хромель–копель. Ее чувствительность составляет в среднем 0.07–

0.08мВ/К.

2.7.5 Сверхпроводники

Вподразделе 2.3 были приведены примеры металлов, у которых при низких температурах сопротивление резко падает до очень малой, практически не измеряемой величины. Эти металлы называются сверхпроводниками, а само явление исчезновения сопротивления называется сверхпроводимостью. Критическая температура охлаждения, при которой совершается переход вещества в сверх-

проводящее состояние, называется температурой сверхпроводникового пере-

хода Тсв.

Сверхпроводимостью могут обладать не только простые металлы, но и различные сплавы и химические соединения. Причем компоненты таких сплавов и соединений в отдельности могут не обладать сверхпроводящими свойствами. Например, соединение CuS – сверхпроводник с Тсв = 1,6 К, хотя ни медь, ни сера не являются сверхпроводниками.

39

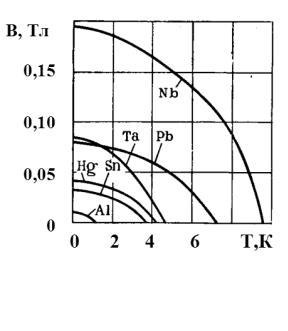

Электрический ток, однажды наведенный в сверхпроводящем контуре, будет длительно (годами) циркулировать по этому контуру без заметного уменьшения своей силы и без всякого подвода энергии извне (если не учитывать неизбежного расхода энергии для работы охлаждающего устройства). Такой контур представляет собой простейший пример сверхпроводникового электромагнита, не требующего питания током. Сверхпроводимость нарушается не только при повышении температуры свыше температуры перехода Тсв, но также и при воздействии магнитного поля со значением индукции выше некоторого критического значения Вкр. Поскольку это поле может быть создано за счет тока в самом сверхпроводнике то, несмотря на нулевое сопротивление, создать сколь угодно сильные токи в сверхпроводящих электромагнитах не удается. Каждому значению температуры данного материала, находящегося в сверхпроводящем состоянии, соот-

ветствует свое значение Bкр. На рисунке 2.12 области, ограниченные кривой и осями "В" и "Т" представляют сверхпроводящее состояние, а наружные области — нормальное состояние материала.

Материалы, находящиеся в сверхпроводящем состоянии, обладают нулевой магнитной проницаемостью, то есть, как

магнетики, они являются идеальными диамагнетиками (см. также подраздел 8.1). Это означает, что внешнее магнитное поле не проникает в сверхпроводящее тело; если же переход тела в сверхпроводящее состояние произошел в магнитном поле, то поле "выталкивается" из сверхпроводника, или "выталкивает" из себя сам материал.

Для производства мощных электромагнитов и других практических целей используются в основном твердые сверхпроводники. Они представляют собой сплавы или химические соединения и обладают сравнительно высокими значениями Тсв и Вкр. В отличие от мягких сверхпроводников (чистые металлы), они обладают относительно плавным переходом в сверхпроводящее состояние и обратно при изменении температуры и магнитной индукции. Примерами практически используемых сверхпроводников являются ниобий и его сплавы, такие как Nb–Ti, Nb–Zr, Nb–Sn и другие. Помимо электромагнитов сверхпроводники используются для создания мощных, но малогабаритных электрических машин, трансформаторов и других устройств с высоким к.п.д.; кабельных линий для передачи больших мощностей; волноводов с особо малым затуханием; накопителей энергии; сверхчувствительных датчиков магнитного поля; устройств управления и памяти особых электронных приборов, являющихся элементами крио-

электроники.

40