Радиоматериалы и радиокомпоненты

..pdf

начинается турбулентное течение в жидкости, молекулы красителя поворачиваются и рассеивают свет определенного цвета.

Холестерические жидкие кристаллы используют благодаря присущему им свойству изменять окраску. Из-за интерференции на витках спирали молекул (см. рисунок 5.14, в) освещенный белым светом кристалл кажется окрашенным. При изменении внешних условий, например температуры, расстояние между витками спирали изменяется, что ведет к изменению окраски. Это позволяет изготовлять простейшие чувствительные индикаторы температуры тела человека, контролирующих устройств нагрева отдельных узлов и деталей радиоаппаратуры и др. В качестве материалов для таких "термометров" применяют производные холестерина (отсюда название жидких кристаллов) и их смеси. Промышленностью выпускаются композиции, дающие цветовые переходы в интервале температур 3—5 градусов с рабочими температурами 23—41° С.

7. КОНДЕНСАТОРЫ

7.1. Общие сведения

Электрический конденсатор – электрорадиоэлемент, представляющий собой систему из двух и более проводников (обкладок), разделенных диэлектриком, обладающий способностью запасать электрическую энергию.

Основной параметр конденсатора – его электрическая ёмкость C, определяемая отношением накапливаемого на обкладках заряда Q к приложенному к обкладкам напряжению U:

С

= |

Q |

|

U |

||

|

.

(7.1)

Ёмкость конденсатора зависит от рода диэлектрика, от геометрических размеров, формы и взаимного расположения обкладок; от количества обкладок. Например, у плоского конденсатора с числом обкладок N ёмкость может быть оценена по формуле:

|

|

S (N −1) |

|

|

C = |

0 |

|

, |

(7.2) |

|

d |

|||

|

|

|

|

где 0 = 1/(36 ·109) Ф/м 8,855 пФ/м – диэлектрическая проницаемость вакуума; – относительная диэлектрическая проницаемость диэлектрика; S – площадь обкладок; d – толщина диэлектрика.

Если размеры обкладок сравнимы по величине с толщиной диэлектрика d, то величина С будет несколько больше, чем вычисленная по формуле (3.2), так как часть силовых линий электрического поля будет проходить не через диэлектрик, а через воздух вблизи краев обкладок, оказывая заметное влияние на величину ёмкости (краевой эффект).

7.2. Классификация конденсаторов

По конструктивному исполнению и принципу функционирования кон-

денсаторы можно разделить на пять типов:

171

−конденсаторы постоянной ёмкости;

−конденсаторы переменной ёмкости, управляемые механически (КПЕ);

−конденсаторы переменной ёмкости, управляемые электрически (нелинейные);

−подстрочные конденсаторы;

−специальные конденсаторы.

Конденсаторы постоянной ёмкости используются в колебательных контурах, для разделения электрических цепей с различной частотой, в сглаживающих и резонансных фильтрах, для связи отдельных цепей переменного тока, в качестве накопителей электрической энергии (интегрирующие цепи), в емкостных делителях напряжения и т.д.

Конденсаторы переменной ёмкости, управляемые механически, наибо-

лее широкое применение нашли в РЭА для плавной настройки колебательных контуров в пределах заданного диапазона изменения частот. Кроме того, они используются в качестве регулировочных, например, для регулировки электрической связи между различными участками цепи, для компенсации реактивного сопротивления в измерительных мостах переменного тока и т.д.

Подстрочные конденсаторы применяются в цепях, ёмкость которых должна точно устанавливаться при настройке и не изменяться в процессе эксплуатации, например, для настройки контуров с фиксированной частотой, для подстройки начальной частоты диапазонных контуров, в цепях связи и т.д.

Конденсаторы переменной ёмкости, управляемые электрически, – вари-

конды и варикапы – еще называют нелинейными.

Вариконды – это сегнетоэлектрические конденсаторы с явно выраженной нелинейной зависимостью ёмкости от приложенного к обкладкам напряжения.

Варикапы – это полупроводниковые конденсаторы, ёмкость которых нелинейно зависит от приложенного напряжения. Характер ёмкости – барьерная ёмкость обратно смещённого электронно-дырочного перехода.

Применяются нелинейные конденсаторы для дистанционной настройки колебательных контуров, для усиления мощности (в диэлектрических усилителях), для параметрической стабилизации тока или напряжения, для умножения и деления частоты, для модуляции электрических колебаний и т.д.

Специальные конденсаторы, в которых используется изменение ёмкости по определенному закону в зависимости от внешних воздействий (температуры, давления и т.п.), могут применяться для электрических измерений неэлектрических величин, в системах автоматического регулирования и др.

Одной из основных является классификация конденсаторов по роду ди-

электрика, так как типом диэлектрика определяются важнейшие характеристики конденсаторов. По роду диэлектрика конденсаторы подразделяются на конденсаторы с газообразным, с твёрдым и с жидким диэлектриками.

Конденсаторы с газообразным диэлектриком подразделяются на воздушные, газонаполненные и вакуумные.

Конденсаторы с твёрдым диэлектриком разделяют на:

172

−конденсаторы с твёрдым неорганическим диэлектриком – слюдяные, стеклоплёночные, стеклокерамические, стеклоэмалевые, сегнетоэлектрические, керамические, в том числе ВЧ, НЧ;

−конденсаторы с твёрдым органическим диэлектриком – бумажные, металлобумажные, плёночные с диэлектриком из неполярных пленок (полистирольные, фторопластовые, полиэтиленовые) и из полярных пленок (лавсановые, поликарбонатные).

Конденсаторы с оксидным диэлектриком – алюминиевые, танталовые, ниобиевые, титановые. Они изготовляются в основном трех типов: электролитические (с жидким и сухим электролитом), оксидно-полупроводниковые и оксиднометаллические.

Классификация конденсаторов весьма обширна:

−по назначению – контурные, фильтровые, проходные и т.д.;

−по диапазону частот – низкочастотные (НЧ), высокочастотные (ВЧ);

−по рабочему напряжению – низковольтные, высоковольтные;

−по роду тока – для постоянного (пульсирующего), переменного, импульсного тока; универсальные и т.д.

7.3. Условные обозначения и маркировка конденсаторов

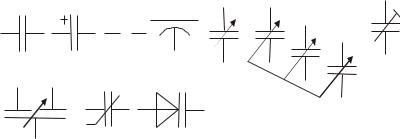

Условные обозначения конденсаторов в электрических схемах регламентированы ГОСТ 2.728-74 и 2.730-73. На рисунке 7.1 приведены некоторые примеры обозначений конденсаторов из указанных стандартов.

Система условных (кодированных) обозначений конденсаторов в насто-

ящее время, согласно ГОСТ 13453-68, состоит для конденсаторов постоянной ёмкости из четырех буквенно-числовых индексов, а для переменных конденсаторов из трех. Приведем наиболее важные сведения из этого стандарта.

а |

б |

в |

г |

д |

ж |

|

|

|

|

|

е |

|

з |

и |

к |

|

|

Рисунок 7.1 – Условные обозначения конденсаторов в электрических схемах: а – постоянной емкости; б – полярный с оксидным диэлектриком; в – биполярный с оксидным диэлектриком; г – проходной; д – переменный; е – блок переменных конденсаторов; ж – подстроечный; з – дифференциальный; и – вариконд; к – варикап

Первый индекс (буквенный) для всех типов конденсаторов указывает на группу (класс) конденсаторов по назначению или функциональному признаку:

К – конденсаторы постоянной ёмкости (постоянные);

173

КП – конденсаторы переменной ёмкости, управляемые механически (переменные);

КТ – конденсаторы подстроечные; КН – конденсаторы нелинейные (вариконды, варикапы).

Второй индекс (числовой) указывает на тип конденсатора по виду диэлектрика для постоянных, переменных и подстроечных конденсаторов и на численное значение основного параметра для варикондов.

Для постоянных конденсаторов кодировка второго индекса следующая:

10 – керамические на номинальное напряжение до 1600 В (низковольтные); 15 – керамические на напряжение 1600 В и выше (высоковольтные); 20 – кварцевые; 21 – стеклянные; 22 – стеклокерамические; 23 – стеклоэмалевые; 24 – слюдяные малой мощности; 32 – слюдяные большой мощности; 40 – бумажные на напряжение до 1600 В с фольговыми обкладками; 41 – бумажные на напряжение свыше 1600 В; 42 – бумажные с металлизированными обкладками (металлобумажные); 50 – электролитические алюминиевые; 51 – электролитические танталовые фольговые; 52 – электролитические танталовые объемно-пористые; 53 – оксидно-полупроводниковые; 60 – воздушные; 61 – вакуумные; 70 – полистирольные с фольговыми обкладками; 71 – полистирольные металлоплёночные; 72

– фторопластовые; 73 – полиэтилентерефталатные металлоплёночные; 74 – полиэтилентерефталатные с фольговыми обкладками; 75 – комбинированные; 76 – лакоплёночные (с триацетатной пленкой); 77 – поликарбонатные; 78 – полипропиленовые.

Для переменных и подстроечных конденсаторов кодировка второго ин-

декса следующая:

1 – вакуумные; 2 – воздушные; 3 – с газообразным диэлектриком; 4 – с твёрдым диэлектриком.

Для варикондов второй индекс обозначает величину:

−минимального коэффициента нелинейности по напряжению переменного тока;

−минимального коэффициента нелинейности по напряжению постоянного тока – для варикондов, управляемых напряжением постоянного тока;

−коэффициента прямоугольности – для варикондов с прямоугольной петлей гистерезиса.

Третий индекс указывает на назначение для постоянных конденсаторов и варикондов или на порядковый номер исполнения – для переменных и подстроечных конденсаторов.

Для постоянных конденсаторов:

без обозначения – для работы в цепях постоянного и пульсирующего тока; П – для работы в цепях постоянного и переменного тока; Ч – для работы в цепях переменного тока (частотные);

У – для работы в цепях постоянного и переменного тока, а также в импульсных режимах (универсальные);

И – для работы в импульсных режимах (импульсные).

174

Для варикондов:

Ч – управляемые напряжением переменного тока; П – управляемые напряжением постоянного тока;

ВТ – с прямоугольной петлей гистерезиса (для вычислительной техники). Для переменных и подстроечных конденсаторов третий индекс указывает

вариант исполнения конденсаторов одной группы по виду диэлектрика. Четвертый индекс для постоянных конденсаторов указывает на вариант ис-

полнения конденсаторов одной группы по виду диэлектрика, а для варикапов – вариант исполнения одного назначения.

Конденсаторы ранних разработок имеют в обозначении две, три или четыре буквы, которые соответствуют сокращенному названию конденсатора.

В конструкторской документации после слова «конденсатор» указывается его тип, вариант конструкции (крепления), группа по температурному коэффициенту ёмкости (ТКЕ), номинал напряжения, номинал ёмкости, допустимое отклонение от номинала в % или класс точности, группа по интервалу рабочей температуры и номер ТУ или ГОСТ.

Приведем несколько примеров записи конденсаторов в конструкторской документации и их расшифровку.

Пример 1

Конденсатор К50-40-6.3В-47 мкФ-И-А ОЖ0.464.197 ТУ.

Здесь К50 означает, что конденсатор электролитический алюминиевый; 40 – номер разработки; 6.3В – номинальное напряжение; 47 мкФ – номинальная ёмкость; И – изолированный; А – пригодный для автоматизированной сборки; ОЖ0.464.197 ТУ – номер технических условий, в соответствие которым изготовлен конденсатор. Так как электролитические конденсаторы не нормируются по ТКЕ, то группа по ТКЕ опущена. Допуски на отклонение ёмкости от номинального значения для электролитических конденсаторов весьма велики и в документации зачастую не указываются. Так, для данного конденсатора они составляют: плюс 50 %, минус 20 %.

Пример 2

Конденсатор К10-50-В-МПО-4700 пФ ±10%-А ОЖ0.460.192 ТУ.

Здесь К10 – конденсатор керамический на номинальное напряжение ниже 1600 В; 50 – номер разработки; В – вариант исполнения всеклиматический; МПО

– группа по ТКЕ, плюс-минус ноль; 4700 пФ – номинальная ёмкость; ±10% – допуск; А – пригодный для автоматизированной сборки; ОЖ0.460.192 ТУ – номер технических условий.

Пример 3

Конденсатор КТ4-21а- 4/20пФ ОЖ0.460.103 ТУ.

Здесь КТ – конденсатор подстроечный, 4 – с твёрдым диэлектриком, 21а – номер разработки, 4/20 пФ – минимальная (4) и максимальная (20) ёмкость, ОЖ0.460.103 ТУ – номер технических условий.

175

Примеры обозначений конденсаторов в конструкторской документации обычно приводятся в справочной литературе и в стандартах.

При маркировке конденсаторов должны быть указаны: номинальная ёмкость СН, допустимые отклонения ёмкости от номинального значения (допуск) СН и группа по ТКЕ. Маркировка номинального значения ёмкости и допусков на конденсаторах производится согласно ГОСТ 11076-69.

Если размеры конденсатора позволяют, то СН и СН пишут на конденсаторе полностью с указанием размерности. Если размерность ёмкости не указана, то по умолчанию она дана в пикофарадах.

Для малогабаритных конденсаторов применяют буквенно-цифровую маркировку. При указании номинальной ёмкости величина и размерность совмещаются. Вместо запятой в числовом значении ёмкости указывается код размерности: М – микрофарады; Н – нанофарады; П – пикофарады. При этом цифра ноль опускается.

Следом за величиной ёмкости пишется буква – код допустимого отклоненияСН. Принятая кодировка допусков приведена в таблице 7.1. Например, маркировка М15В означает: конденсатор ёмкостью СН = 0,15 мкФ с допуском СН = ±20 %; маркировка 1Н5С означает: конденсатор ёмкостью 1500 пФ ±10 %.

Таблица 7.1 – Кодировка допустимых отклонений ёмкости конденсаторов

Кодированное |

Ж |

У |

Д |

Р |

Л |

И |

С |

В |

|

обозначение |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Допустимое |

±0,1 |

±0,2 |

±0,5 |

±1 |

±2 |

±5 |

±10 |

±20 |

|

отклонение, % |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Кодированное |

Ф |

Э |

Б |

А |

Я |

Ю |

Х |

|

|

обозначение |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Допустимое |

|

+50… |

+50… |

+80… |

|

+100 |

±0,4 |

|

|

±30 |

+100 |

… |

|

||||||

отклонение, % |

–10 |

–20 |

–20 |

пФ |

|

||||

|

|

–10 |

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

По ТКЕ нормируются лишь слюдяные, керамические и стеклянные конденсаторы, обладающие достаточно высокой температурной стабильностью. На корпусе конденсатора, если позволяет место, указывается непосредственно группа по ТКЕ. Керамические конденсаторы небольших размеров маркируются по ТКЕ цветом окраски корпуса и цветом маркировочной точки. Группы по ТКЕ слюдяных, керамических, стеклянных и стеклокерамических конденсаторов и их кодировка приведены в таблицах 7.2 и 7.3 подразд. 7.4.8.

7.4. Основные параметры и характеристики конденсаторов постоянной емкости

7.4.1. Свойства постоянных конденсаторов

Свойства постоянных конденсаторов могут быть охарактеризованы следующими параметрами: номинальной ёмкостью CН и допуском CН; электрической

176

прочностью; сопротивлением изоляции; активными потерями или добротностью; реактивной мощностью; собственной индуктивностью; параметрами, характеризующими стабильность ёмкости при воздействии климатических и механических факторов и факторов времени (надежностью); а также зависимостями параметров от температуры, частоты, времени. Рассмотрим несколько подробнее основные параметры.

7.4.2. Номинальная емкость и допуск

Номинальная ёмкость – это значение ёмкости конденсатора, которое должно обеспечиваться при оговоренных в ТУ условиях эксплуатации.

Допуск – предельно допустимая величина относительного отклонения ёмкости от номинального значения в нормальных условиях:

C = |

C |

= |

C − C |

H |

||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

C |

Н |

|

C |

Н |

|

|

|

|

|

|

||

;

С [%] = 100 С,

(7.3)

где C и CН – фактическая и номинальная ёмкости конденсатора.

Номинальная ёмкость и допуск являются статистическими характеристиками. При массовом и серийном производстве номинальная ёмкость есть среднее значение ёмкости совокупности (выборки) конденсаторов, равное числу из ряда предпочтительных чисел (РПЧ). Допуск характеризует технологический разброс ёмкости конденсаторов.

Номинальная ёмкость и допуски постоянных конденсаторов регламентируются стандартом ГОСТ 2519-67, ряды которых приведены в подразд. 2.2. Наиболее широкое применение находят конденсаторы I–III классов точности (таблица 3.1). Но промышленностью выпускаются конденсаторы как с более высоким классом точности – прецизионные (ряд Е48, С = ±2 %, ряд Е96, С = ±1%, ряд Е192, С = ±0,5 %) и высокоточные (до 0,1 % – воздушные, вакуумные, газонаполненные), так и с более низкой точностью – электролитические, сегнетокерамические. Маркировка допустимых отклонений ёмкости на корпусах конденсаторов производится либо непосредственно числовым значением, либо кодируется буквами (см. таблицу 7.1).

7.4.3. Электрическая прочность

Электрическая прочность конденсаторов характеризуется тремя параметрами: номинальным, испытательным и пробивным напряжениями.

Под номинальным напряжением (UН) понимают максимальное напряжение, при котором конденсатор должен надежно работать при оговоренных в ТУ условиях эксплуатации в течение длительного времени (100 ч и более).

Испытательное напряжение (UИСП) – это напряжение, которое должен выдерживать конденсатор в течение определенного промежутка времени (десятки секунд), не теряя основных свойств.

Пробивное напряжение (UПР) – минимальное напряжение, при котором происходит пробой изоляции в течение короткого промежутка времени (доли секунды или секунды).

177

Соотношения между номинальным, испытательным и пробивным напряжениями определяются видом диэлектрика. Для слюдяных и стеклянных конденсаторов UИСП = (2…3)UН, а для металлобумажных UИСП = (1,5…2)UН.

При работе конденсатора в целях с пульсирующим напряжением максимальное значение напряжения не должно превосходить номинальной величины. При этом амплитуда переменной составляющей не должна быть выше определенного значения, определяемого ТУ из условий температурного режима (потери, ионизация).

В газообразных и жидких средах пробой при приложении напряжения обусловлен в основном ударной ионизацией, а в твердых диэлектриках эта форма пробоя происходит по возникающим газообразным включениям у края обкладок конденсатора при длительной его эксплуатации на переменном напряжении.

Тепловой пробой конденсатора возникает при повышенных температурах, вызывающих увеличение тока утечки и разогрев конденсатора до значения температуры, превышающего допустимое.

Электрохимический пробой происходит в твердых диэлектриках при длительном воздействии постоянного напряжения за счет электрохимических явлений (электрохимического старения).

7.4.4. Сопротивление изоляции

Сопротивление изоляции (RИЗ) – это электрическое сопротивление между обкладками конденсатора для постоянного тока. Оно определяется качеством применяемого диэлектрика и его размерами (толщиной). При низком сопротивлении изоляции появляются значительные токи утечки, которые могут нарушить работу отдельных участков схемы.

Для конденсаторов с очень большим сопротивлением изоляции или с большой ёмкостью качество изоляции характеризуется постоянной времени:

ИЗ = RИЗ СН, [с]. |

(7.4) |

Величина ИЗ – постоянная времени саморазряда, равная времени, за которое напряжение на конденсаторе после отключения его от источника постоянного тока уменьшается в е раз (до 37 %) по сравнению с первоначальным напряжением. Для разных типов конденсаторов постоянная времени может составлять от нескольких минут до нескольких суток.

У электролитических конденсаторов качество изоляции оценивают по величине тока утечки.

Для конденсаторов с органическим диэлектриком наблюдается резкая нелинейная зависимость сопротивления RИЗ от температуры. Так, при увеличении температуры на 10 C в этом случае RИЗ может уменьшиться в 2 раза, а при увеличении на 100 C – в 1000 раз.

Наибольшим сопротивлением изоляции обладают конденсаторы с пленочным неполярным диэлектриком (RИЗ 1010 Ом), а наименьшим – электролитические конденсаторы (RИЗ 3…50 МОм). Совершенно недопустимо применение конденсаторов с низким сопротивлением RИЗ в качестве проходных.

178

7.4.5. Потери энергии

Потери на высоких частотах у малогабаритных конденсаторов определяются в основном замедленной поляризацией и сопротивлением изоляции RИЗ диэлек-

трика. Потери характеризуются тангенсом угла потерь tg , дополняющим до

90 угол сдвига фаз между током и напряжением. Величину, обратную tg ,

называют добротностью QС конденсатора:

QC

=

1 tg

.

(7.5)

Характер зависимости ёмкости и потерь (добротности) конденсаторов от различных факторов (температуры, частоты напряжения и др.) определяется механизмом поляризации диэлектриков. Различают два вида поляризации: упругую (деформационную) и релаксационную. Упругая поляризация свойственна неполярным диэлектрикам (диэлектрикам первого класса). Она устанавливается за время = 10-12…10-15 с и может считаться практически безынерционной. У этих диэлектриков диэлектрическая проницаемость практически не зависит от частоты вплоть до частот 1012…1015 Гц, а потери в диэлектрике малы и не связаны с процессом поляризации. Релаксационная поляризация (дипольная и структурная) присуща полярным диэлектрикам (диэлектрикам второго класса). Она устанавливается за время = 10-5…10-7 с и является инерционной, так как на частотах

вдиапазоне 106…107 Гц дипольные молекулы не успевают поворачиваться при изменениях направления электрического поля. Из-за этого диэлектрическая проницаемость снижается и с увеличением частоты принимает значение, присущее упругой поляризации. Релаксационная поляризация связана со значительными потерями, обусловленными тепловыделением при вращении молекул. К релаксационной поляризации относят и спонтанную (самопроизвольную) ориентацию

всегнетоэлектриках, когда диэлектрическая проницаемость зависит от электрического поля.

Увысокодобротных конденсаторов величина QС может достигать нескольких тысяч, а у низкодобротных (бумажных, сегнетоэлектрических и др.) нескольких

десятков. Добротность QС имеет сложную зависимость от частоты и температуры, но всегда уменьшается с увеличением влажности воздуха. Конденсаторы, опрессованные в пластмассу, нормально работают при относительной влажности окружающего воздуха 65…70 %, а герметизированные – при 98 % и выше.

При малых ёмкость конденсатора не зависит от потерь, а при больших – потери следует учитывать, так как эквивалентная ёмкость конденсатора будет зависеть от tg :

|

СН |

|

С = |

1 + tg2 . |

(7.6) |

Современные конденсаторы характеризуются малыми потерями (tg 0,01…0,001). Исключение составляют электролитические конденсаторы (tg

0,01…0,3).

=

179

7.4.6. Реактивная мощность

При использовании конденсаторов в высокочастотных цепях важным параметром является предельно допустимая реактивная мощность PР:

P = |

U |

|

|

Р |

X |

|

2 П

C

=U |

2 |

C |

|

П |

|||

|

|

=

2 fCU 2 П

, [вар],

(7.7)

где UП – действующее значение переменной составляющей напряжения; XC – реактивная составляющая сопротивления конденсатора.

Зная PР, можно определить предельно допустимое действующее значение переменной составляющей напряжения:

UП.ДОП = |

PР |

|

. |

|

|

|

|

(7.8) |

|

|

|

|

|

|

|||

|

2 Сf |

|

|

|

|

|

||

Очевидно, |

|

что |

при |

выборе |

конденсаторов |

для |

цепей |

|

переменного и пульсирующего тока необходимо учитывать допустимую реактивную мощность.

7.4.7. Полное сопротивление и зависимость емкости от частоты

Полное сопротивление конденсатора определяется: величиной ёмкости C, собственной индуктивности LС и сопротивлением потерь RС. На рисунке 7.2 приведена простейшая схема замещения конденсатора на высоких частотах. Индуктивность LС слагается из распределений индуктивности самого конденсатора, а также индуктивности внутренних и внешних соединительных проводов (выводов). Её величина зависит от размеров обкладок и проводов, а также от конструктивного исполнения конденсатора. Наибольшая собственная индуктивность у бумажных и металлобумажных конденсаторов, а наименьшая – у керамических и слюдяных. Сопротивление RС определяется в основном активными потерями в диэлектрике, обусловленными поляризацией и сквозной проводимостью, и зависит от частоты.

С |

L |

r |

|

C |

C |

Рисунок 7.2 – Эквивалентная схема замещения конденсатора

Из схемы замещения следует, что в области высоких частот, близких к резонансной f fР, где:

|

|

= (2 |

|

)−1 |

|

|

f |

Р |

L C |

, |

(7.9) |

||

|

|

С |

|

|

||

наблюдается резкое увеличение эквивалентной ёмкости конденсатора:

СЭ = |

|

C |

, |

(7.10) |

|

|

|||

|

− 2LСC |

|||

1 |

|

|

||

что весьма нежелательно при использовании конденсаторов в колебательных контурах. Таким образом, наличие собственной индуктивности ограничивает

180