Электромагнитная совместимость

..pdf

Для выполнения второго этапа воспользуемся интегрировани-

ем по частям. Для этого положим u δ ,dv dx , тогда

x x

du |

|

|

δ dx, |

v |

|

|

и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

x |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

x |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

δ dx dy |

|

δ |

|

|

|

|

|

|

|

δ dx dy. |

|

|

||||||||||||||

|

|

x |

x |

x x |

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

x |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

После интегрирования получим |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

δI |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

x x |

|

|

|

y y |

|

|

|

|

|

|

|

x |

|

|

|

|

|

y |

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

δ |

|

|

|

|

|

δ δf dxdy |

|

|

δ |

|

|

dy |

|

δ |

|

|

dx |

|||||||||||

|

|

δ |

|

2 |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

2 |

x |

|

|

y |

|

|

|

|

|

x |

dy δ |

|

y |

dx. |

||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2 f dxdy δ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Последние два слагаемых обнуляются, если на границах заданы однородные условия Дирихле или Неймана. Тогда

δI δ 12 2x 2y 2 f dxdy,

и

I ( ) 12 2x 2y 2 f dxdy, |

(4.20) |

как и ожидалось.

Рассмотренная процедура нахождения функции I( ) соответствующего операторного уравнения (4.9) имеет альтернативу. Так, если оператор L – вещественный, положительно определенный и самосопряженный, то задача решения уравнения (4.9) эквивалентна задаче минимизации функционала [35]

I(Ф) = (LФ, Ф) – 2(Ф, g). |

(4.21) |

Таким образом, уравнение (4.20) может быть решено с помощью уравнения (4.21). Данный подход используется и для решения интегральных уравнений.

– 141 –

Пример 4.3

Найти функционал для дифференциального уравнения

d 2 y y x 0, 0 x 1 dx2

при условии, что y(0) = y(1) = 0.

Решение

Поскольку I = 0, тогда

1 |

d 2 y |

|

|

|

1 d 2 y |

|

1 |

|||

δI |

2 |

y x |

δy dx |

dx |

2 δy dx |

|||||

0 |

dx |

|

|

|

0 |

|

|

0 |

||

Интегрирование по частям дает |

|

|

||||||||

|

|

|

|

1 dy d |

|

|

1 1 |

δ y2 |

||

|

|

|

dy |

x 1 |

|

|

||||

|

δI δy dx |

|

dx |

|

δy |

2 |

||||

|

|

dx |

||||||||

|

|

|

|

x 0 |

0 |

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1

y δy dx xδy dx 0.

0

1

dx δ x y dx.

0

Поскольку величина y фиксирована в точках x = 0 и x = 1, то

y(0) = y(1) = 0. Тогда

δI δ |

1 |

1 |

dy 2 |

1 |

δ |

1 |

y2 dx δ |

1 |

x y dx |

δ |

1 |

y 2 |

y2 |

2xy dx . |

||

2 |

|

|

dx |

2 |

|

|

2 |

|

||||||||

|

dx |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

0 |

|

|

|

|

|

|

0 |

|

0 |

|

|

0 |

|

|

|

В результате получим

I (y) 1 1 y 2 y2 2xy dx.

2 0

4.4 Метод Рэлея – Ритца

Метод Рэлея – Ритца является вариационным методом минимизации заданного функционала, дающим решение вариационной задачи без обращения к связанному с ней дифференциальному уравнению. Другими словами, это прямое применение вариационных принципов, обсуждавшихся выше. Метод был впервые предложен Рэлеем в 1877 г. и развит Ритцем в 1909 г. Для упрощения изложения (без потери общности рассуждений) рассмотрим функционал

– 142 –

I F x, y, , x , y dS. |

(4.22) |

S |

|

Требуется минимизировать этот интеграл. При использовании метода Рэлея – Ритца составляется линейно независимый набор базисных функций n (координатных элементов [35]) и строится

приближенное решение уравнения (4.20), удовлетворяющее некоторым заданным граничным условиям, т. е. решение ищется в виде конечной линейной комбинации этих функций

|

|

N |

(4.23) |

|

an n 0 , |

||

|

|

n 1 |

|

где 0 |

удовлетворяет неоднородным граничным условиям; n – |

||

однородным граничным условиям1; an – некоторые константы (коэффициенты разложения), определяемые из условия наилучшего приближения функции к точному решению – функции . Подставив (4.23) в (4.22), конвертируем интеграл I( ) в функцию, зависящую от N коэффициентов:

I I(a1,a2,...,aN ).

Минимум этой функции достигается, когда ее частные производные по каждому коэффициенту равны нулю, т. е.

I |

0, |

n 1, 2, ..., N. |

(4.24) |

|

a |

||||

|

|

|

||

n |

|

|

|

Таким образом формируется набор из N независимых уравнений и полученная СЛАУ решается для нахождения коэффициентов an , которые затем подставляются в выражение (4.23). Если

решение при N , то говорят, что процесс сходится к точному решению.

Рассмотрим одну из альтернативных процедур вычисления коэффициентов an [35]. Подставим уравнение (4.23) (игно-

рируя 0, так как оно может быть учтено в правой части СЛАУ)

1 Условие (начальное или граничное) называется однородным, если сумма любых двух функций u1 и u2, удовлетворяющих условию (начальному или граничному), также удовлетворяет этому условию.

– 143 –

в уравнение (4.21). Это преобразует I( ) в функцию из N независимых переменных a1, a2, …, aN. В результате получим

|

N |

N |

|

2 |

|

N |

I |

am L m , an n |

|

am m , g |

|||

m 1 |

n 1 |

|

|

m 1 |

||

N N |

N |

L m , n anam 2 |

m , g am. |

m 1 n 1 |

m 1 |

Так как нас интересует выбор am , минимизирующий интеграл

I, то полученное уравнение должно удовлетворять условию (4.24). Продифференцировав его по am и приравняв результат к нулю,

получим систему уравнений

N |

|

(L m , n ) an (g, m ),m 1, 2, ..., N, |

(4.25) |

n 1

или

(L 1, 1) |

(L 1, 2 ) |

|||||||

|

(L |

2 |

, ) |

(L |

2 |

, |

2 |

) |

|

|

1 |

|

|

|

|||

... |

... |

|

|

|||||

|

(L N , 1) |

(L N , 2 ) |

||||||

|

||||||||

... |

(L 1 |

, N ) a1 |

|

|

(g, 1) |

|

|||||

... |

(L |

2 |

, |

N |

) a |

|

|

(g, |

2 |

) |

. (4.26) |

|

|

|

2 |

|

|

|

|

||||

... |

|

... |

|

|

|

|

... |

|

|

|

|

|

|

... |

|

|

|

|

|

||||

... |

(L N , N ) aN |

|

(g, N ) |

|

|||||||

Решив СЛАУ (4.25) и подставив вектор решения, состоящий из коэффициентов a1, a2, …, aN, в уравнение (4.23), найдем требуемое решение . Систему уравнений (4.26) иногда называют системой Рэлея – Ритца.

Таким образом, базисные функции выбираются из условия согласования с граничными условиями. Метод Рэлея – Ритца имеет два ограничения. Первое заключается в том, что вариационная формулировка согласно уравнению (4.22) может не существовать при решении некоторых задач. Второе состоит в том, что сложно, а иногда и невозможно найти функцию 0, соответствующую граничным условиям для областей со сложной геометрией. Далее на примерах подробнее рассмотрим особенности выбора базисных функций.

– 144 –

Пример 4.4

Используя метод Рэлея – Ритца, решить обыкновенное дифференциальное уравнение

'' + 4 – x2 = 0, 0 < x < 1,

удовлетворяющее граничным условиям (0) = (1) = 0.

Решение

Точное решение данного уравнения известно как

(x) |

sin 2(1 x) sin 2x |

|

x2 |

|

1 |

. |

|

8sin 2 |

4 |

8 |

|||||

|

|

|

|

Для исходного уравнения имеем

1

I ( ) 2 4 2 2x2 dx.

0

Будем искать приближенное решение в виде

|

|

|

|

N |

|

|

|

an n 0 |

|

|

|

|

|

n 1 |

при 0 = 0 и |

|

n |

xn (1 x) , |

удовлетворяющих заданным гранич- |

|

|

|

|

|

ным условиям. Следует отметить, |

что выбор таких базисных |

|

функций не |

единственен. Могут |

быть выбраны, например, |

n x 1 xn |

или n sin n x , которые также удовлетворяют за- |

|

данным граничным условиям. Для нахождения коэффициентов разложения an можно воспользоваться двумя способами: приме-

нить функционал напрямую согласно уравнению (4.24); решить систему (4.26). Сначала используем первый способ.

При N = 1 получим a1 1 |

a1x(1 x). Подстановка в интер- |

|||||||||

грал I(Ф) дает |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

2 |

4a12 x x |

2 |

|

2 |

2a1x |

3 |

|

5 a1 10. |

I (a1) a12(1 2x) |

|

|

|

|

(1 x) dx a12 |

|||||

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Функционал I(a1) минимален, когда I 0, что достигается

a1

при a1 = 0 или a1 = –0,25. Таким образом, находим приближенное решение

– 145 –

|

|

|

|

1 |

x(1 x). |

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

4 |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

При N = 2 получим a a |

2 |

a x(1 x) a x2 (1 x) |

и |

|

|||||||||

|

|

|

1 |

1 |

2 |

|

1 |

2 |

|

|

|

||

1 |

|

(1 2x) a2 |

2x 3x2 |

2 |

|

|

4 a1 x x2 |

a2 |

x2 x3 |

2 |

|

||

I (a1,a2 ) a1 |

|

|

|

|

|||||||||

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2a1x2 x x2 2a1x2 x2 x3 dx

a12 5 2a22

5 2a22 21 a1a2 a1

21 a1a2 a1  10 a2

10 a2  15.

15.

При |

I |

0 |

имеем 4a1 + 2a2 = –1, а при |

I |

0 имеем |

|

a |

a |

|||||

|

|

|

|

|||

|

1 |

|

|

2 |

|

21a1 + 20a2 = – 7. Решив систему из этих двух уравнений с двумя неизвестными, найдем a1 = –6/38, a2 = –7/38. Таким образом, приближенное решение в данном случае имеет вид

38x (7x2 x 6).

Рассмотрим второй способ решения. Сформируем систему вида (4.26). В данном случае

L d 22 4, g x2. dx

Тогда

|

|

|

|

|

smn (L m , n ) ( m , L n ) |

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

n(n 1) |

|

|

|

2n2 |

|

|

n(n 1) 4 |

|

|

8 |

|

|

|

|

|

4 |

|

, |

||

m n 1 |

|

m n |

m n 1 |

m |

n |

2 |

|

m n 3 |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

bn (g, n ) x2nn (1 x)dx |

|

|

|

|

. |

|

|

|||||||||||||

|

|

n 3 |

|

n 4 |

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

При N = 1 получим s11 1 / 5, b1 1 / 20 , |

тогда, как и ранее, |

||||||||||||||||||||

a1 = –0,25. При |

N = 2 получим s11 = –1/5, s21 = s12 = –1/10, s22 = |

||||||||||||||||||||

= –2/21, b1 = 1/20, b2 = 1/30. В результате, сформировав СЛАУ |

|||||||||||||||||||||

|

|

|

1/ 5 |

|

1/10 a1 |

|

|

1/ 20 |

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

1/10 |

|

2 / 21 a |

|

1/ 30 |

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

и решив ее, находим a1 = –6/38, a2 = –7/38.

– 146 –

В таблице 4.1 приведено сравнение точного решения с решением, полученным методом Рэлея – Ритца.

Таблица 4.1 – Решение |

дифференциального |

уравнения |

||||

методом Рэлея – Ритца |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

x |

Точное решение |

|

|

Метод Рэлея – Ритца |

||

|

|

|

|

|

||

|

|

N = 1 |

|

N = 2 |

||

|

|

|

|

|

||

0.0 |

0.0 |

|

0.0 |

|

0.0 |

|

0.2 |

–0.0301 |

|

|

–0.0400 |

|

–0.0312 |

0.4 |

–0.0555 |

|

|

–0.0600 |

|

–0.0556 |

0.6 |

–0.0625 |

|

|

–0.0625 |

|

–0.0644 |

0.8 |

–0.0489 |

|

|

–0.0400 |

|

–0.0488 |

1.0 |

0.0 |

|

0.0 |

|

0.0 |

|

Пример 4.5

Используя метод Релея – Ритца, решить уравнение Пуассона

2 ρ0 , ρ0 const,

при –1 x 1, –1 y 1 и (x, 1) = (y, 1) = 0.

Решение

За счет симметрии задачи используем базисные функции вида

mn 1 x2 1 y2 x2m y2n x2n y2m , |

m,n 0, 1, 2, ... |

Тогда

1 x2 1 y2 a1 a2 x2 y2 a3 x2 y2 a4 x4 y4 ... .

При m = n = 0 получим первое приближение (N = 1) в виде

a1 1,

где 1 1 x2 1 y2 . Тогда

s |

L |

, |

|

|

1 |

|

1 |

|

|

2 |

1 |

|

|

2 |

1 |

|

dxdy |

||

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

11 |

1 |

1 |

|

|

|

|

x |

2 |

|

y |

2 |

|

1 |

||||||

|

|

|

|

1 |

1 |

|

|

|

|

|

|||||||||

8 01 01 2 x2 y2 1 x2 1 y2 dxdy 256 / 45,

–147 –

b1 |

g, 1 |

1 |

1 |

2 x2 y2 1 x2 1 y2 dxdy |

|

|

1 |

1 |

|

8 01 01 1 x2 1 y2 ρ0dxdy 169 ρ0.

Врезультате имеем

256a1  45 16ρ0

45 16ρ0  9 a1 5ρ0

9 a1 5ρ0  16

16

и

165 ρ0 1 x2 1 y2 .

При m = n = 1 получим первое приближение (N = 2) в виде

a1 1 a2 2 ,

где 1 1 x2 1 y2 |

и 2 |

1 x2 1 y2 x2 y2 . Значения |

s11 и b1 такие же, как при N = 1. При этом

s21 = s12 = (L 1, 2) = –1024/525, s22 = (L 2, 2) = –1124/4725, b2 (g, 2 ) 32 0  45.

45.

В результате имеем СЛАУ

|

252 |

/ 45 |

1024 |

/ 525 |

a1 |

|

|

16ρ0 |

/ 9 |

|

|

|

|

1024 |

/ 525 |

11264 |

/ 4725 |

a |

|

|

32ρ |

0 |

/ 45 |

|

, |

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

решение которой дает a1 0, 2922ρ0 , |

a2 0,0592ρ0 . Тогда |

|||||||||||

|

|

|

y2 0, 2922 0,0592 x2 y2 ρ0. |

|

||||||||

1 x2 1 |

|

|||||||||||

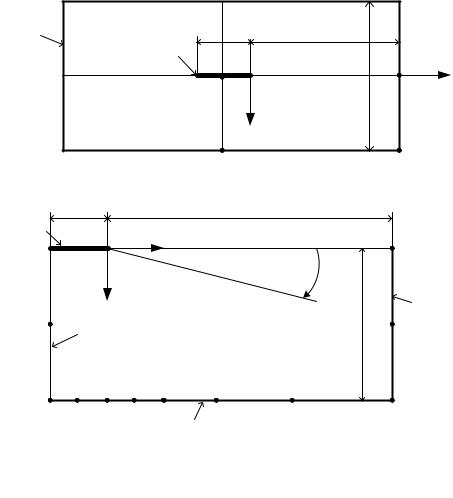

Пример 4.6

Вычислить емкость экранированной МПЛ (рисунок 4.3). Если положить, что в данной структуре распространяется

только поперечная электромагнитная волна (квазистатическое приближение), то для решения поставленной задачи требуется решить уравнение Лапласа вида

2Ф = 0.

Будем использовать полную геометрическую симметрию структуры и полярную систему координат (см. рисунок 4.3, б).

– 148 –

При этом добавится граничное условие / x = 0 при x = –w. Допустим сингулярность на краю полоски.

а |

б

Рисунок 4 – Поперечное сечение экранированной МПЛ (а) ее четверть (б)

Тогда вариацию потенциала в окрестности этой сингулярности аппроксимируем с помощью тригонометрических базисных функций:

|

|

|

kφ |

|

|

|

|

ckρk /2 cos |

, |

(4.27) |

|||

0 |

|

|||||

2 |

||||||

|

|

k 1, 3,5 |

|

|

||

где Ф0 – потенциал полоски. Коэффициенты ck |

требуется вычис- |

|||||

лить.

Если ограничить бесконечный ряд в данном уравнении до N слагаемых, это будет эквивалентно требованию его выполнения в M (≥ N) точках на границе. Применив аппроксимацию для каждой из М граничных точек, получим СЛАУ из М уравнений

– 149 –

|

a11 |

a12 |

|

|

a |

a |

22 |

|

21 |

|

|

|

|

... |

|

... |

|||

aM1 |

aM 2 |

||

... |

a1N |

c1 |

|

|

1 |

||

... |

a |

|

c |

|

|

|

2 |

|

|

2N 2 |

|

|

|

||

... |

... |

|

|

|

|

|

|

... |

|

... |

|||||

... |

aMN cM |

|

M |

||||

или Ax = b.

Вектор решения x нельзя однозначно определить из данной переопределенной СЛАУ (при M > N). Поэтому определим невязку

r = Ax – b

и воспользуемся методом наименьших квадратов. Далее будем искать x, минимизирующий квадрат невязки r2. Для этого рассмотрим

r2 rtr (Ax b)t (Ax b).

Тогда

r2 0 At Ax Atb 0

x

или

x At A 1 Atb ,

где индекс t обозначает операцию транспонирования соответствующей матрицы. Таким образом, вместо переопределенной СЛАУ требуется решение СЛАУ из N уравнений с N неизвестными. Решив ее, получим аппроксимирующее решение . После этого можно приступить к вычислению погонной емкости линии при заданном отношении ширины к высоте структуры. Емкость линии вычисляется с помощью выражения C Q 0 Q, 0 = 1.

0 Q, 0 = 1.

Для вычисления заряда Q разобьем границу BCD (см. рисунок 4.3, б) на сегменты, тогда

Q σLdl 4 σL l 4 |

|

|

|

|

, |

(4.28) |

|

σL l σL l |

|||||

BCD |

|

BC |

CD |

|

|

|

где поверхностная плотность |

заряда |

σL D an |

0 r E an , |

|||

E V, а коэффициент 4 введен из-за использования полной геометрической симметрии. В полярных координатах имеем

– 150 –