Технология кремниевой наноэлектроники

..pdf

только по формируемым элементам, сокращая время процесса формирования изображения.

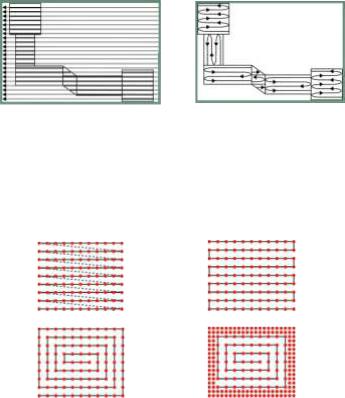

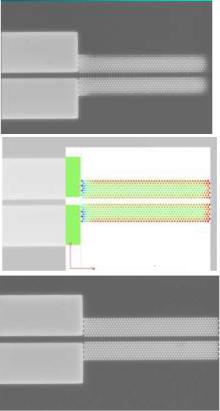

Рис. 5.22. Экспонирование топологического рисунка методами растрового (а)

ивекторного (б) сканирования

Впределах экспонируемого элемента используются различные варианты перемещения луча (рис. 5.23). Луч может перемещаться построчно, каждый раз возвращаясь в начало ряда, по меандру, по спирали от края к центру или по контуру фигуры, затем двигаясь к центру.

а |

б |

|

в |

г |

Рис. 5.23. Варианты сканирования экспонируемого элемента топологии: а – построчное сканирование; б – сканирование по меандру; в – сканирование

по спирали; г – сканирование по спирали с обходом по контуру

Концепция экспонирования с непрерывно движущимся столом, профилированным лучом и векторным сканированием реализована в установках компании Vistec. Примером установки с гауссовским распределением плотности тока и пошаговым перемещением стола является установка Raith 150two (рис. 5.24).

Подготовка данных. Известно, что экспонирование рисунка осуществляется на подложке электронным лучом, а топология (дизайн) рисунка конвертируется в управляющие сигналы с помощью генератора в установке электронно-лучевой литографии. Каждая

81

электронно-лучевая установка имеет в своем составе блок ввода топологической информации и блок ее обработки, вырабатывающий команды для управления процессом формирования рисунка. После создания топологии в формате GDSII, DXF или CIF происходит обработка топологической информации в индивидуальный формат данных, распознаваемый электронно-лучевой системой.

Vistec SB250

Ускоряющее напряжение 50 кВ Плотность тока до 20 А/см2 Профилированный луч Непрерывное перемещение стола Векторное сканирование

Raith 150 two

Ускоряющее напряжение 100 В-30 кВ Луч с гауссовским распределением

Диаметр луча ≤ 2 nm при 20 кВ Плотность тока ≥ 7500 А/см2 Пошаговое перемещение стола Векторное сканирование

Рис. 5.24. Системы электронно-лучевого экспонирования

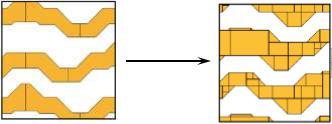

Так как размер поля экспонирования в электронно-лучевой системе ограничен, некоторые элементы рисунка могут быть больше, чем поле экспонирования, и должны быть разбиты в соответствии с размером поля. Вся топология разбивается на количество полей экспонирования. Различные системы имеют различные настройки размера поля. Например, для установок компании JEOL специфичны размеры поля 25–1600 мкм и подполя 25–100 мкм при 25 кВ ускоряющего напряжения. Размер поля варьируется в определенном диапазоне. В принципе маленький размер поля используется для получения высокого разрешения, потому что большие поля имеют большие аберрации. Многоугольные фигуры разбиваются на нескольких основных контуров, обычно треугольников, ромбов и трапеций с основаниями,

82

параллельными оси х (рис. 5.25). Электронный луч сканирует в растровой моде внутри каждой основной фигуры и перемещается в векторной моде из одной базовой фигуры в другую. Если элемент прямоугольной формы, он может быть разделен на прямоугольные формы, меньшие по размеру. Если элемент изогнутой формы, он может быть разделен приблизительно на прямоугольники и трапеции, т.е. на значительно большее количество фрагментов.

Топология в формате |

Преобразованные в формат |

|

машины элементы |

||

GDSII, DXF, CIF |

||

|

Рис. 5.25. Способ разбиения элементов топологии на фрагменты

Результатом преобразования топологии с помощью специальных программ является массив данных более обширный, но содержащий фигуры только разрешенной формы. Преобразование исходной топологии в рабочую форму требует значительных ресурсов для вычислений, так как окончательный массив данных может иметь очень большой объем.

Взаимодействие электронов с материалом резиста. Эффект близости. У большинства полимерных материалов под действием электронного луча одновременно протекают процессы структурирования, циклизации и деструкции, а также соединения концов полимерных цепей. Однако на основании экспериментальных данных полимерные материалы можно разделить на две группы по типу преобладающего процесса. Критерием может служить теплота полимеризации соответствующего мономера, которая, за небольшим исключением, выше у полимеров, склонных к структурированию.

Существует несколько механизмов передачи энергии среде электронами. Преобладание того или иного механизма определяется, прежде всего, энергией электронов и в меньшей степени свойствами поглощающего материала. Рассеяние электронов ведет к распространению электронного излучения по всем направлениям, следовательно, электронорезист экспонируется в тех местах, куда первоначально

83

не направлялся поток электронов. Комбинация первичных и обратнорассеянных электронов дает профиль распределения энергии в резисте.

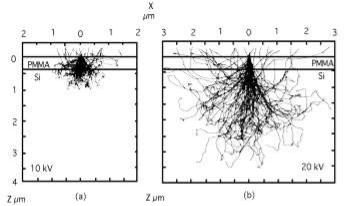

Энергия, рассеянная в единице объема, зависит от атомного номера элемента, входящего в состав поглощающей среды, толщины подложки и слоя резиста, а также скорости падающих электронов (ускоряющего напряжения). На рис. 5.26 показаны траектории 100 электронов в ПММА, рассчитанные методом Монте-Карло при различном ускоряющем напряжении.

Рис. 5.26. Вычисленные методом Монте-Карло траектории 100 электронов, претерпевших рассеяние в слое резиста ПММА, на кремниевой подложке при ускоряющем напряжении 10 и 20 кВ

На основании этих данных рассчитываются экспозиционные профили в резисте, позволяющие осуществлять выбор оптимальных параметров для получения требуемого размера элементов и толщины рельефа.

Рассеяние первичных электронов главным образом зависит от исходной энергии электронов. Пучок электронов с энергией 50 кэВ имеет меньшее рассеяние (расширение) по сравнению с 20 кэВ. Обратнорассеянные электроны сначала проникают в подложку, а затем возвращаются в резист. Обратное рассеяние зависит не только от энергии электронов, но и от материала подложки. Электроны, отраженные подложкой, возвращаются в резист и могут передать ему значительное количество энергии. Особенно заметен их вклад на большом расстоянии (несколько микрометров от центра луча). Слой резиста поглощает энергию независимо от типа ее источника. В результате полученная резистом доза оказывается пространственно неоднородной, и в слое резиста наблюдаются эффекты близости.

84

Эффект близости является главным фактором, ограничивающим разрешение метода электронно-лучевой литографии. Эффекты близости приводят к нежелательному экспонированию областей, в которые луч непосредственно не направлялся. В зависимости от отсутствия или наличия близкорасположенных соседних элементов наблюдается соответственно внутренний или внешний эффект близости (рис. 5.27).

а |

б |

|

Рис. 5.27. Возникновение внутреннего (а) и внешнего эффектов близости (б)

В центре топологической фигуры большого размера вклад в поглощенную энергию вносит большее число рассеянных электронов. Края и углы топологической фигуры получают другую дозу. Возникновение пространственной неоднородности внутри экспонируемой фигуры называют внутренним эффектом близости (см. рис. 5.27, а).

Внутренний эффект близости обусловлен снижением вклада в экспозицию обратнорассеянных из глубины подложки электронов.

Отраженные электроны увеличивают также дозу, полученную близкими соседними элементами. В таком случае говорят о внешнем эффекте близости (см. рис. 5.27, б).

Расстояния, на которых проявляются эффекты близости, зависят от энергии электронов. В частности, при высокой энергии луча отраженные электроны могут выходить за пределы контура экспонирования на значительное расстояние, порядка величины пробега электрона в подложке. Степень проявления эффекта близости весьма зависит от расстояния между элементами топологии.

Наиболее известный способ компенсации эффекта близости состоит в коррекции дозы экспонирования. Для каждого элемента топологии с помощью программного обеспечения подбирается индивидуальная доза экспонирования, позволяющая обеспечить полное удаление экспонированного резиста, требуемую форму и размер элемента

(рис. 5.28).

Электронные резисты. Успешное проведение процесса литографии зависит от уровня культуры производства и совершенства обору-

85

дования, но в значительной степени определяется качеством используемых резистов и пониманием физико-химических процессов, происходящих на каждом этапе технологической обработки резиста.

а

б

в

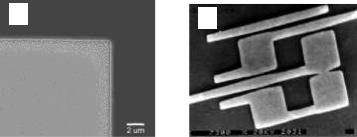

Рис. 5.28. Метод компенсации эффекта близости с коррекцией дозы облучения: а – изображение, полученное в резисте без коррекции эффекта близости; б – топология с коррекцией дозы для каждого элемента; в – изображение, полученное в резисте в результате коррекции эффекта близости

Согласно данным Международной технологической дорожной карты в области полупроводникового производства (http://www.itrs.net/) к технологии и материалам литографии предъявляются высокие требования. Часто они противоречивы и определяются спецификой технологии, но можно выделить основные критерии, которым должны соответствовать электронные резисты: высокая чувствительность к электронному лучу, высокая разрешающая способность и контраст-

86

ность, стойкость в процессах жидкостного и «сухого» травления, хорошая адгезия к поверхности подложки, малая дефектность и неровность края.

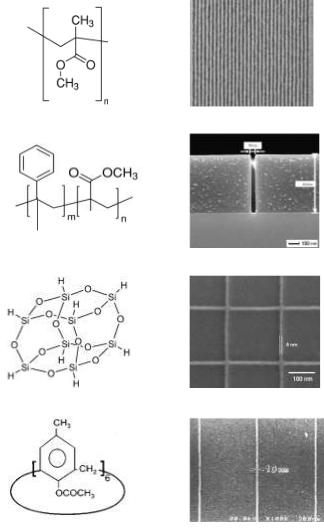

В табл. 5.1 и на рис. 5.29 представлены характеристики электронорезистов, используемых для различных технологий микро- и наноэлектроники. Одним из наиболее распространенных электронорезистов, благодаря высокой разрешающей способности, стабильности и воспроизводимости своих параметров является полиметилметакрилат (ПММА, англ. – PMMA).

|

|

|

|

Т а б л и ц а 5.1 |

|

||

|

Основные используемые электронорезисты |

|

|

||||

|

|

Доза, |

|

|

Устойчивость |

|

|

|

Тип |

µКл/см2/ |

Разрешение, |

|

Прои |

||

Резист |

ускоряющее |

Контраст |

в процессах |

||||

резиста |

нм |

«сухого» |

дит |

||||

|

напря- |

|

|||||

|

|

|

|

травления |

|

||

|

|

жение, кВ |

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

Micro |

|

PMMA |

Позитивный |

~200/30 |

< 10 |

Низкий |

Низкая |

Cor |

|

|

|

|

|

|

|

Allre |

|

P(MMA- |

|

|

|

|

|

Micro |

|

Позитивный |

~70/30 |

< 200 |

Низкий |

Низкая |

Cor |

||

MAA) |

|

|

|

|

|

Allre |

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

Do |

|

HSQ |

Негативный |

500/100 |

< 10 |

Низкий |

Высокая |

Corn |

|

|

|

|

|

|

|

Co |

|

|

|

|

|

|

|

Ze |

|

ZEP-520 |

Позитивный |

~30/20 |

< 10 |

Высокий |

Высокая |

Chem |

|

|

|

|

|

|

|

Co |

|

SAL601 |

Негативный |

3–5/100 |

< 100 |

– |

Средняя |

Ship |

|

UV3 |

Позитивный |

20–30 |

< 50 |

– |

Высокая |

Ship |

|

EBR-9 |

Позитивный |

~10/20 |

> 200 |

Низкий |

Низкая |

Tor |

|

Indus |

|||||||

|

|

|

|

|

|

||

ПММА. Полиметилметакрилат используется в качестве резиста с 1960-х годов благодаря своему главному достоинству – высокой разрешающей способности. В пленках этого резиста были получены размеры менее 20 нм. С появлением техники ультразвука были получены размеры менее 10 нм. Обычно доза экспонирования этого резиста составляет 50–100 мкКл /см2. При дозе экспонирования в 10 раз выше стандартной дозы ПММА превращается из позитивного резиста в негативный. Контраст ПММА порядка 10. Его чувствительность зависит от относительной молекулярной массы – чем выше относительная молекулярная масса, тем ниже чувствительность. Коммерческие ПММА резисты имеют стандартную молекулярную массу 495 и 950 К. Но могут быть приготовлены растворы с 50, 100, 200 и 2200 К. Хотя низкомолекулярный ПММА имеет большую чувствительность,

87

его контраст и разрешение ниже. Поэтому литография с высоким разрешением проводится исключительно на 950 К ПММА.

а

б

Cl

CH3

в

г

Рис. 5.29. Структурные формулы полимеров и изображения, полученные в пленках электронорезистов на их основе:

а– 950 K ПMMA (полиметилметакрилат), минимальный размер 50 нм;

б– ZEP 520 (сополимер метил-α-хлоракрилата с α-метилстиролом), мини-

мальный размер 35 нм; в – Fox-12 (hydrogen silsesquioxane), минимальный

88

размер 8 нм; г – каликсарен (5,11,17,23,29,35-hexamethyl-37,38,39,40,41,42- hexaacetoxycalixarene), минимальный размер 10 нм

Чувствительность ПММА зависит также от концентрации проявителя. Стандартный проявитель – смесь метилизобутилкетона (МИБК) и изопропилового спирта (ИПС) (1:3). Увеличение концентрации МИБК усиливает чувствительность ПММА, но ухудшает его разрешение. Эффект влияния концентрации проявителя на чувствительность и разрешение продемонстрирован в табл. 5.2.

Т а б л и ц а 5.2

Влияние состава проявителя на литографические характеристики ПММА-резиста

Состав проявителя |

Разрешение |

Чувствительность |

МИБК:ИПС (1:1) |

Среднее |

Высокая |

МИБК:ИПС (1:2) |

Высокое |

Средняя |

МИБК:ИПС (1:3) |

Очень высокое |

Низкая |

МИБК |

Низкое |

Очень высокая |

Недостатком ПММА является его невысокая плазмостойкость в процессах сухого травления. Селективность в процессах травления оксида кремния и нитрида кремния 1:1, что позволяет использовать его для травления этих материалов, но преимущественно он используется в процессах взрывной литографии.

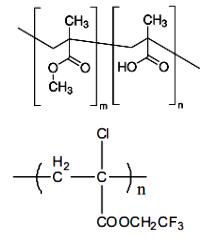

Еще одним недостатком ПММА является его невысокая электроночувствительность, поэтому на его основе разработаны и продолжают создаваться резисты с улучшенными свойствами. Химический состав полимера является основным параметром, который в значительной степени определяет чувствительность к ионизирующему излучению.

Например, сополимер метилметакрилата с метакриловой кислотой (англ. – П(MMA-MAA)), обладает в несколько раз большей электроночувствительностью по сравнению с полиметилметакрилатом.

Большей чувствительностью к электронному лучу обладают рези сты на основе полифторалкилме такрилатов, например резист, осно ванный на принципе химического

усиления EBR-9 poly(2,2,2-trifluoroethyl--chloroacrylate):

ZEP. Вторыми по популярности являются резисты серии ZEP, представляющие собой сополимер метил-α-хлоракрилата с α-метил- стиролом. Эти резисты также были разработаны с целью усовершенствования и замены ПММА. Резисты этой серии имеют в 5–10 раз более высокую чувствительность по сравнению с PMMA, при 20 кВ – 20–50 мкКл/см2, в 5 раз более устойчивы в процессах «сухого травления», не уступая при этом ПMMA в разрешающей способности. Селективность в процессах сухого травления сравнима с большинством новолачных резистов. ZEP-резисты демонстрируют очень высокий контраст (см. рис. 5.29): элементы размером 35 нм получены в электронном резисте ZEP 520 при аспектном соотношении 30:1.

HSQ (hydrogen silsesquioxane) – негативный электронный резист, активно исследуемый и применяющийся в последнее время в области нанотехнологий. Этот резист не разрабатывался как электронный резист, но он чувствителен к электронному лучу, с чувствительностью и контрастом приближенными к ПММА. HSQ представляет собой жидкий оксид, коммерческое название Fox-12. Имеет очень высокое разрешение и высокую плотность, что позволяет работать с пленками толщиной ~25 нм. В процессе экспонирования HSQ превращается в аморфный оксид, являющийся превосходным маскирующим материалом в процессах сухого травления кремния. Хотя HSQ имеет низкую чувствительность, это идеальный резист для формирования наноструктур. В пленках этого резиста были получены минимальные размеры линий 6 нм и достигнут контраст лучше 10.

С целью сокращения времени экспонирования электронных резистов многие типы резистов исследуются с целью их применения для электронно-лучевой литографии. В том числе это резисты для ДУФ, химически усиленные резисты, например SAL601, UV3.

Большинство процессов электронно-лучевой литографии проводится с использованием однослойных резистов. Многослойные резисты требуются в следующих ситуациях: формирование отрицательных профилей для «взрывной» литографии, планаризации рельефа поверхности, для достижения высокого разрешения и в специфических случаях, например для формирования в резисте профиля сложной формы. Такие композиции традиционно используются для создания субмикронных Т-образных затворов в процессе разработки и промышленного производства монолитных интегральных схем на GaAs.

Используя многослойные композиции резистов, состоящие из 2–5 слоев резистов с различной чувствительностью, можно создавать маски сложной формы. Формирование многослойных резистивных

90