Технология кремниевой наноэлектроники

..pdf

туации можно найти путем увеличения размера зѐрен меди и уменьшения шероховатости границ раздела металл/диэлектрик.

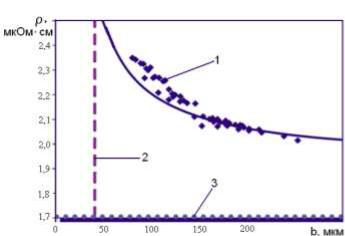

Рис. 12.3. Удельное сопротивление медных проводников в зависимости от ширины проводящей дорожки: 1 – удельное сопротивление медных проводников; 2 – длина свободного пробега электрона; 3 – удельное сопротивление объемного материала (Cu)

Кроме того, с ростом рабочей частоты ИС начинает работать скин-эффект, действие которого приводит к перераспределению плотности тока в сечении проводника в сторону еѐ увеличения в приповерхностных областях и уменьшения в центре проводника. В результате происходит уменьшение эффективного сечения проводника (сечения, используемого для переноса тока), что уменьшает величину тока, который можно пропустить через проводник заданного сечения.

12.4. Технологический маршрут BEOL

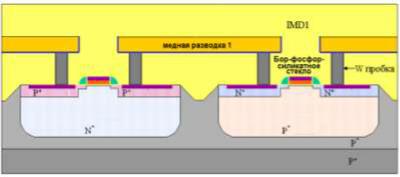

Рассмотрим типовой упрощѐнный маршрут изготовления ИС на стадии BEOL с вертикальными соединениями на основе вольфрамовых перемычек (пробок) и с алюминиевой разводкой в каждом уровне межсоединений.

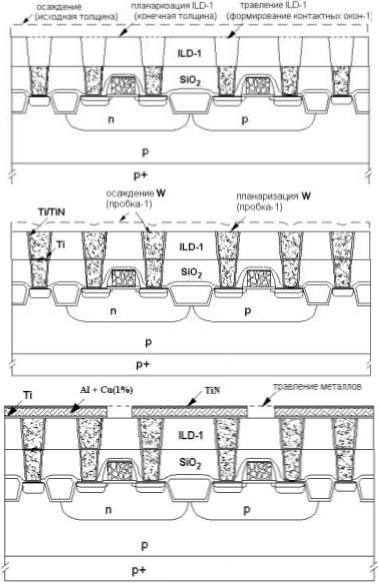

Исходная структура после окончания процессов FEOL имеет один уровень локальной разводки (рис. 12.4, а), на который на первом этапе методом химического осаждения из газовой фазы (ХОГФ) наносится первый слой межуровневого диэлектрика на основе SiO2 (ILD1) толщиной 1 мкм. Затем диэлектрик подвергается химикомеханической полировке, в процессе которой удаляется 0,1 мкм SiO2.

251

а

б

в

Рис. 12.4 (начало). Маршрут изготовления ИС на стадии BEOL с вертикальными соединениями на основе вольфрамовых перемычек и с алюминиевой разводкой в каждом уровне горизонтальных межсоединений

252

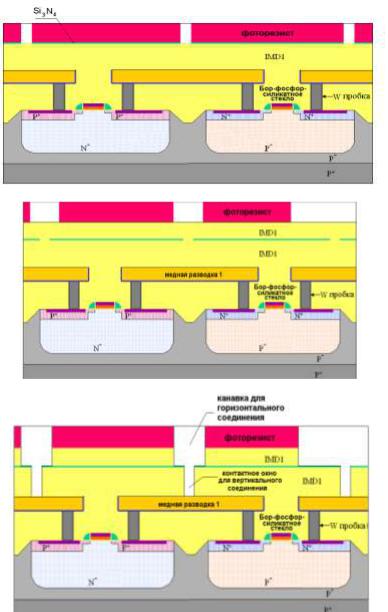

г

д

е

Рис. 12.4 (продолжение)

253

ж

Рис. 12.4 (окончание)

После этого в диэлектрике, используя литографию и реактивноионное травление, вскрываются контактные окна (via hole) до уровня локальной разводки.

Процесс формирования вертикальных межуровневых соединений (металлических пробок) представлен на рис. 12.4, б. На втором этапе технологического маршрута на дно и стенки контактных окон методом магнетронного распыления производится осаждение адгезионной плѐнки Ti толщиной 5 нм, а методом ХОГФ – нанесение плѐнки TiN (20 нм), служащей диффузионным барьером. Затем с помощью селективного осаждения из газовой фазы производится заращивание контактных окон вольфрамовыми пробками (plug) и химико- меха-ническая полировка вольфрама до получения гладкой поверхности.

На третьем этапе производится формирование Al межсоединений в первом уровне (рис. 12.4, в). В качестве материала используется сплав Al c небольшим содержанием Cu и/или Si. Лигатура позволяет уменьшить электромиграцию Al при плотности тока более 5 МА см–2. Вначале на поверхность оксида методом магнетронного распыления

254

осаждается адгезионная плѐнка Ti, затем с помощью этого же метода наносится металлизация разводки Al (1–3% Cu, 200 нм), и вслед за этим – плѐнка TiN (50 нм, магнетронное распыление), которая служит антиотражающим покрытием для последующей фотолитографии. После этого с помощью литографии и плазменного травления трех слоѐв металлов формируется рисунок межэлементных соединений.

На четвѐртом этапе начинается формирование следующего межуровневого соединения. Второй раз создаются контактные окна, связывающие первый и второй уровни разводки (рис. 12.4, г). Этап начинается с нанесения методом плазмохимического осаждения слоя SiO2 толщиной 300 нм. Плазмохимическое осаждение из плазмы высокой плотности используется для того, чтобы избежать образования пустот в слое диэлектрика при заполнении промежутков между Al-проводниками. Затем с помощью плазмохимического осаждения производится нанесение толстого слоя SiO2, который призван предотвратить возможность коротких замыканий между слоями металла, и затем химико-механическая полировка диэлектрика. После этого с помощью литографии и плазменного травления диэлектрика формируются контактные окна.

На следующем этапе (рис. 12.4, д) полностью повторяются все процессы, которые были использованы на втором этапе для получения W пробок (вертикальных соединений между уровнями металлизации), а также все процессы, которые были использованы на третьем этапе для получения Al-соединений в пределах второго уровня разводки (рис. 12.4, е). В результате полностью формируется второй уровень разводки. Далее все процессы повторяются для формирования следующих уровней разводки.

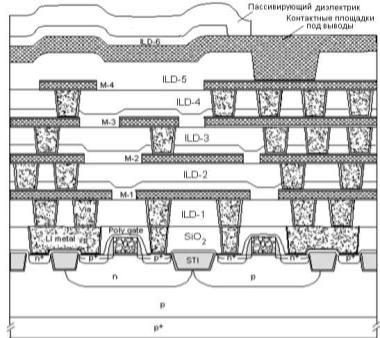

На последнем этапе формируется металлизация контактных площадок для последующего электрического соединения ИС с внешними выводами корпуса и производится окончательная пассивация поверхности для предотвращения влияния атмосферы на элементы ИС (рис. 12.4, ж).

Для формирования медной межуровневой разводки обычно используется двойной дамасский процесс (dual damascene process). Основное отличие двойного дамасского процесса от технологии создания межуровневой разводки, рассмотренной выше, заключается в том, что в традиционном способе для формирования одного уровня металлизации используется одна операция травления диэлектрика и одна операция травления металла, а в дамасском процессе используется две операции травления диэлектрика и ни одной операции травления металла. При этом металлизацию осаждают на диэлектрик, состоящий из двух последовательно осаждѐнных слоѐв. В нижнем слое

255

вскрыты окна для межуровневого вертикального соединения, а в верхнем – вытравлены канавки с рисунком горизонтальных соединений.

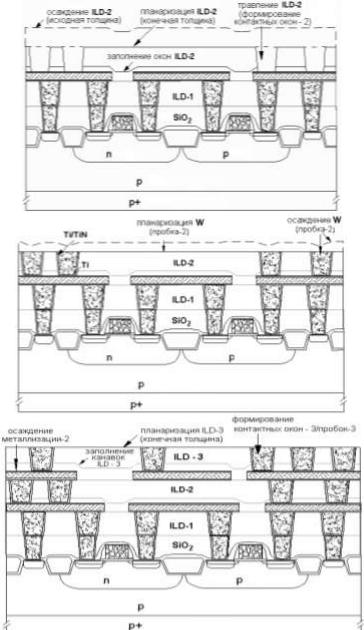

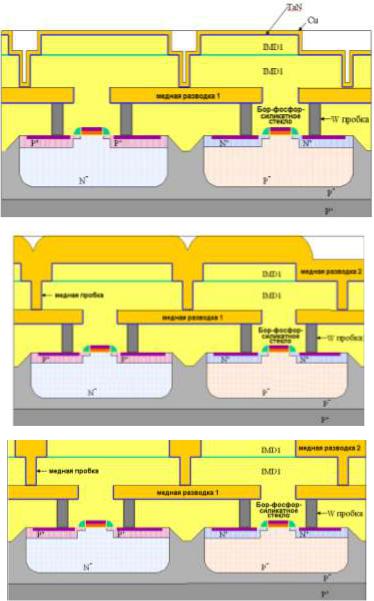

Рассмотрим двойной дамасский процесс более подробно. На завершающем этапе FEOL на основе вертикальных соединений из вольфрамовых пробок и горизонтальных соединений из меди была создана локальная разводка. Затем уже в рамках процесса BEOL на поверхность полупроводниковой структуры осаждается первый слой межуровневого диэлектрика (IMD1, SiO2), который подвергается планаризации (рис. 12.5, а). После этого методом химического осаждения из газовой фазы производится осаждение тонкого слоя Si3N4 (25 нм), который затем будет служить стоп-слоем при вскрытии окон (vias) в SiO2. С помощью фотолитографии и последующего травления в слое Si3N4 формируется рисунок будущих межуровневых соединений (рис. 12.5, б) и затем удаляется резист.

На следующем этапе (рис. 12.5, в) методом ХОГФ осаждается слой SiO2, толщина которого должна быть равна толщине медных проводников горизонтальной разводки данного уровня, проводится фотолитография, в течение которой на поверхности формируется резистивная маска с рисунком, соответствующим рисунку горизонтальной разводки (trenches). Затем методом реактивного ионного травления производится одновременное травления обоих слоѐв SiO2, причѐм для травления верхнего слоя используется фоторезистивная маска, а для травления нижнего – маска, сформированная в слое Si3N4 (рис. 12.5, г). После этого удаляется резист, и на все вертикальные и горизонтальные поверхности осаждается тонкий барьерный слой TaN, который призван предотвратить взаимодействие Cu с диэлектриком.

а

Рис. 12.5 (начало). Маршрут изготовления ИС на стадии BEOL

с медной межуровневой разводкой по двойному дамасскому процессу

256

б

в

г

Рис. 12.5 (продолжение)

257

д

е

ж

Рис. 12.5 (окончание). Маршрут изготовления ИС на стадии BEOL с медной межуровневой разводкой по двойному дамасскому процессу

258

Затем поверх барьерного слоя методом ХОГФ наносится тонкий затравочный слой (seed layer) меди (рис. 12.5, д), на который в течение следующей операции из раствора электролитическим способом осаждается толстый слой Cu, который полностью заращивает все окна, вскрытые в слоях SiO2, формируя тем самым как вертикальные, так и горизонтальные соединения (рис. 12.5, е). После этого для уменьшения удельного сопротивления меди производится отжиг, который приводит к росту поликристаллических зерѐн и уменьшению рассеяния носителей заряда. На завершающем этапе производится химикомеханическая планаризация Cu и TaN, в результате которой удаляется все слои, расположенные выше поверхности плѐнки SiO2.

Конечное состояние полупроводниковой структуры после формирования первого слоя межуровневой разводки в процессе BEOL представлено на рис. 12.5, ж. Для формирования последующих слоѐв разводки все вышеописанные операции повторяются, при этом в целях минимизации индуктивной связи между проводниками, расположенными в разных уровнях, проводники соседних уровней располагают преимущественно перпендикулярно друг другу.

259

Заключение

Рассмотрим вопрос о том, как долго будет продолжаться наблюдающийся в течение последних 35–40 лет прогресс в микроэлектронике, связанный с быстрым ростом степени интеграции ИС и уменьшением размеров транзисторов. Или, говоря другими словами, как долго ещѐ будет выполняться закон Мура.

Согласно мнению экспертов, закон Мура может прекратить своѐ действие в связи с несколькими основными, видными уже сегодня, проблемами. Первая проблема классически формулируется следующим образом: рано или поздно усложнение микроэлектронной продукции приведѐт к исчерпанию возможностей существующих технологий и принципиальному изменению производственного процесса, а также механизмов функционирования самой электроники. В связи с этим особый интерес представляет ответ на вопрос, как долго будет продолжаться эра МОП-транзисторов и при какой длине затвора транзистор будет ещѐ сохранять свою работоспособность? Согласно ITRS редакции 2006 г., транзистор данного типа будет функционировать вплоть до длины затвора 5–6 нм. Дальнейший прогресс может идти по пути перехода от МОП-транзистора к приборам, имеющим или другую конструкцию, и/или другой физический принцип функционирования, т.е. к квантовым приборам наноэлектроники.

Вторая проблема связана с ростом общего энергопотребления ИС, а также с увеличением доли энергии, непроизводительно расходуемой на нагрев чипа. Чем больше элементов содержит чип, тем мощнее должен быть источник питания. Чем меньше размеры элементов ИС, тем больше паразитные утечки тока. А это означает, что через транзистор идет ток, даже если он отключен. Частичное решение этой проблемы возможно при внедрении активного менеджмента электропитания ИС. Например, если чип или часть электрической схемы чипа в течение некоторого времени не задействованы или исполняют лишь незначительные функции, то электропитание этого чипа (части чипа) либо полностью, либо частично отключается. Подобное управление электроэнергией предполагает введение дополнительных функций для ИС, что, в свою очередь, может привести к дальнейшему их усложнению. Тем не менее внедрение этой идеи, вероятно, сможет помочь продлить действие закона Мура.

Ещѐ одна проблема связана с тем, что сопротивление между элементами ИС падает из-за слишком маленьких зазоров между ними. Блуждающие электроны нарушают лежащий в основе всех вычислительных операций бинарный принцип, согласно которому передача некоторого количества электричества соответствует единице, а

260