Радиотехнические системы. Часть 1

.pdf

51

ного интеграла с некоторой постоянно задержкой t0 . В соответствии с соотношениями (2.33) – (2.35) получим

|

g(tз |

t0 |

)r( )d |

C s( |

tз )r( )d . |

|

|

|

|

Это |

равенство |

тождественно |

выполняется |

в |

случае, |

если |

|||

g(tз |

t0 |

) Cs( |

tз ) . |

|

|

|

|

|

|

|

Введём новую переменную t |

tз t0 |

и получим выражение для |

||||||

импульсной реакции согласованного (оптимального) фильтра: |

|

|

|||||||

|

g(t) gopt (t) |

Cs(t0 |

t) , |

|

|

|

|

(2.36) |

|

где C , t0 - постоянные величины. |

|

|

|

|

|

||||

|

В момент времени tз |

t0 согласованный фильтр обеспечивает на |

|||||||

входе напряжение, пропорциональное величине корреляционного инте-

грала z(tз ) . Следовательно, такой фильтр можно использовать при опти-

мальном обнаружении сигналов.

Импульсная реакция согласованного фильтра в соответствии с формулой (2.36) представляет функцию s(t) , в которой аргумент t заменён на

(t0 t) . Это означает зеркальное отображение функции s(t) (сигнала) отно-

сительно прямой t (t0  2 ) C s(t0

2 ) C s(t0  2 ) .

2 ) .

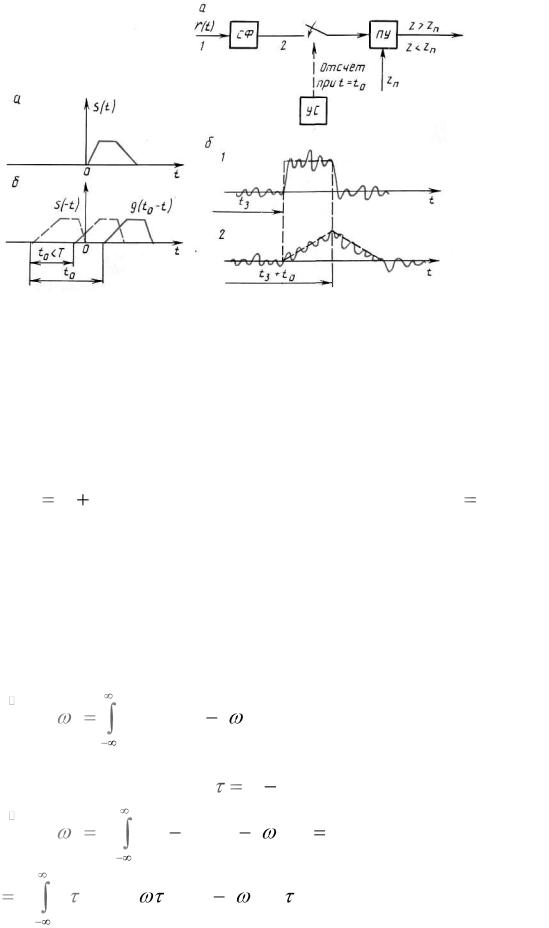

Рисунок 2.6 иллюстрирует операцию зеркального отображения сигнала (а) и образования функции gopt (t) (б). Постоянные C и t0 позволяют учесть

требования, которые необходимо выполнять для оптимального приёма сигнала. Величина C выбирается из условия обеспечения требуемого уровня сигнала на выходе фильтра. При выборе C необходимо соответствующим образом установить порог обнаружения, чтобы обеспечить требуемую вероят-

ность ложной тревоги. Величина t0 определяется из условия физической

реализуемости фильтра. Поскольку при t |

0 gopt (t) 0, необходимо, что- |

бы |

|

t0 T , |

(2.37) |

где T - продолжительности сигнала. При не выполнении условия (2.37) импульсная реакция фильтра опережает входное воздействие -функции (см. 2.6, б), что противоречит условию физической реализуемости фильтра.

52

а – зеркально отображение сигнала; б – оптимальная функция

gopt (t)

Рисунок 2.6

а – структурная схема обнаружителя; б - временные диаграммы напряжений на входе и выходе согласованного фильтра Рисунок 2.7

Можно убедится в том, что на выходе согласованного фильтра в момент времени t t0 tз обеспечивается отношение сигнал/шум q 2E N0 , т.е.

N0 , т.е.

такое же, как и на выходе коррелятора. Следовательно, характеристики обнаружения при использовании согласованных фильтров будут определяться соотношениями (2.31) и (2.32). Структурная схема такого обнаружителя приведена на рисунке 2.7, а. Временные диаграммы на входе и выходе согласованного фильтра (в точках 1 и 2) показаны на рисунке 2.7, б.

Определим частотную характеристику согласованного фильтра. Комплексный коэффициент передачи фильтра связан с импульсной реакцией преобразованием Фурье:

K opt ( j |

) |

gopt (t)ext( j |

t)dt . |

(2.38) |

||

Подставив в формулу (2.38) выражение (2.36) для импульсной реакции |

||||||

и произведя замену переменной |

t0 |

t , получим |

|

|||

K opt ( j |

) |

C s(t0 |

t) exp( |

j |

t)dt |

|

C s( |

|

) exp( j |

) exp( j |

t0 )d . |

(2.39) |

|

|

|

|

|

|

|

53 |

|

||

Введём спектральную функцию сигнала s(t) : |

|

||||||||

S s ( j |

) |

|

s( |

) exp( |

j |

)dt , |

|

|

(2.40) |

тогда |

S* |

( j |

) |

S s ( |

j ) |

- комплексно-сопряжённая |

спектральная |

||

|

s |

|

|

|

|

|

|

|

|

функция сигнала. С учётом формулы (2.40) выражение (2.39) примет вид: |

|||||||||

K opt ( j |

) |

|

C S* ( j ) exp( |

j t |

0 |

) . |

(2.41) |

||

|

|

|

|

s |

|

|

|

|

|

Модуль комплексного коэффициента передачи определяет амплитудночастотную характеристику согласованного фильтра:

|

K opt ( j ) |

C |

S s ( j |

) |

. |

(2.42) |

|

|

|

|

|

||

Здесь учтено, что модули комплексно-сопряжённых спектральных |

||||||

функций S s ( j |

) и Ss* ( j |

) равны. |

|

|||

Из выражения (2.42) следует, что амплитудно-частотная характери-

стика согласованного фильтра с точностью до постоянного множителя совпадает с амплитудно-частотным спектром сигнала. В этом проявляется свойство согласованности оптимального фильтра: он подчёркивает наиболее интенсивные составляющие спектра сигнала и подавляет вместе с шумом наименее интенсивные составляющие спектра.

Аргумент комплексного коэффициента передачи определяется выраже-

нием

arg K opt ( j ) |

arg S s ( j ) |

t0 , |

т.е. состоит из аргумента спектральной функции ожидаемого сигнала, |

||

взятого с обратным знаком, и аргумента задержки - t0 . Фазо-частотная ха-

рактеристика согласованного фильтра обеспечивает компенсацию фазо-

вых сдвигов спектральных составляющих сигнала, что приводит к их одно-

временному наложению в момент времени t |

tз t0 и достижению макси- |

||||||||||||||

мума сигнала на выходе фильтра. Действительно, приняв tз 0 , получим |

|||||||||||||||

uс.ф. (t) |

1 |

|

Kopt ( j )Ss ( j ) exp( j t)d |

||||||||||||

|

|

|

|

||||||||||||

2 |

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

C |

|

|

Ss ( j |

) |

|

2 exp( j (t |

t0 ))d . |

|

||||||

|

|

|

|

||||||||||||

2 |

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ss ( j ) |

|

2 |

|

|

||

Квадрат |

|

модуля |

|

|

представляет |

чётную функцию частоты. |

|||||||||

|

|

|

|||||||||||||

Представив exp( j |

(t t0 )) по формуле Эйлера, получим в правой части вы- |

||||||||||||||

54

ражение для uс.ф. (t) сумму двух интегралов. С учётом равенства нулю интеграла от нечётной функции будем иметь

uс.ф (r) |

|

|

C |

|

|

Ss ( j ) |

|

2 cos( |

(t t0 ))d . |

|||||||||

|

|

|

|

|||||||||||||||

2 |

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

При t |

|

|

t0 получаем наибольшее значение интеграла |

|||||||||||||||

u |

(t |

0 |

) |

|

|

C |

|

|

|

S |

s |

( j ) |

|

2 d |

CE . |

|||

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

||||||||||||||

с.ф |

|

|

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Здесь учтено равенство Парсеваля, в соответствии с которым энергия сигнала определяется интегралом от квадрата модуля спектральной функции.

Величина uс.ф (t0 ) соответствует максимальному значению сигнала на выходе согласованного фильтра.

2.2.6 Реализация согласованных фильтров

Рассмотрим некоторые виды сигналов и соответствующие им согласованные фильтры.

Согласованный фильтр для прямоугольного видеоимпульса опре-

деляется следующими характеристиками. Сигнал имеет вид

s(t) Arect |

t |

A, t |

0, |

||

|

|

|

|||

|

|

|

|

||

|

|

|

|

||

и |

0, t |

0, |

|||

|

|||||

и

и

;

(2.43)

.

Спектральная функция такого сигнала

|

|

и |

|

|

A |

|

||

S s ( j ) |

A |

exp( j |

t)dt |

(1 exp( j и )) . |

||||

j |

|

|||||||

|

|

0 |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

||

Положим t0 |

и и найдём комплексный коэффициент передачи согла- |

|||||||

сованного фильтра по формуле (2.41): |

|

|

||||||

Kopt ( j |

) |

C A |

(1 |

exp( |

j |

|

и )) . |

|

|

|

|||||||

i |

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

||

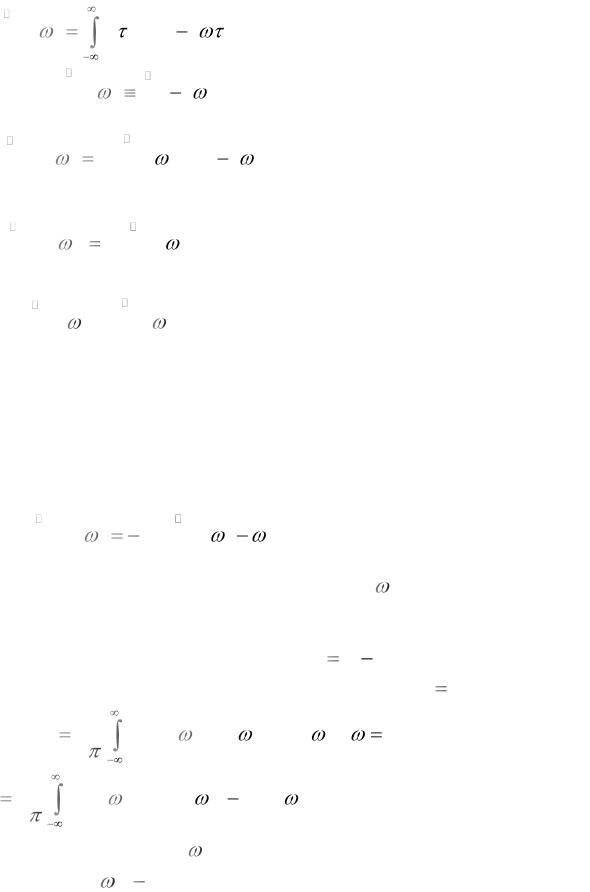

Функциональная схема фильтра приведена на рисунке 2.8, а. Фильтр |

||||||||

содержит идеальный усилитель с коэффициентом усиления K0 CA , инте- |

||||||||

гратор, линию задержки на время |

и |

и вычитающее устройство. Реакция со- |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

||

гласованного фильтра на сигнал показана на рисунке 2.8, б. Форма напряжения соответствует автокорреляционной функции прямоугольного импульса:

uс.ф (t) CE 1 |

|

t |

и |

|

, t 0, 2 и . |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

и

Максимум напряжения uс.ф (t) достигается при t и .

55

В случае согласованного фильтра для последовательности знакопеременных импульсов (псевдослучайной последовательности - ПСП) сиг-

нал задан в виде

|

N 1 |

t |

|

|

|

s(t) |

rect |

э |

, |

||

|

|||||

|

|

||||

|

0 |

|

э |

|

|

где |

принимает значения 1 в соответствии с законом ПСП; э - |

||||

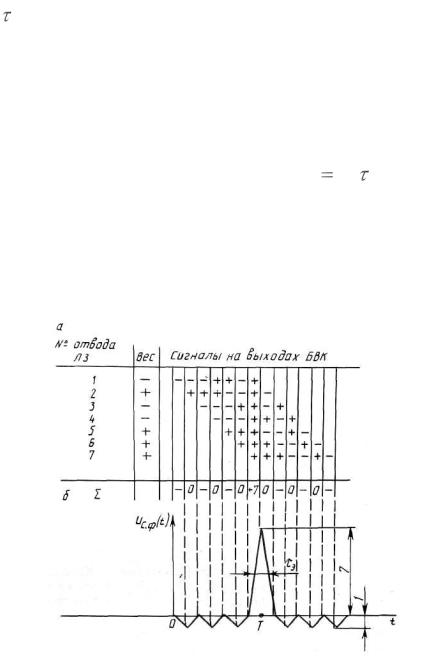

длительность элемента ПСП. Пример чередования знаков в ПСП показан на рисунке 2.9, а. Соответствующая последовательности импульсная реакция согласованного фильтра приведена на рисунке 2.9, б.

а – функциональная схема фильтра;

б – реакция согласованного фильтра на сигнал s(t)

Рисунок 2.8 – Согласованный фильтр для прямоугольного видеоимпульса.

Фильтр в данном случае может быть реализован с помощью многоотводной линии задержки (ЛЗ) и блока весовых коэффициентов (БВК), на выходах которого формируются напряжения, подаваемые на выходы сумматора (рисунок 2.9, в).

а – пример чередования знаков в ПСП; б – импульсная реакция согласованного фильтра для ПСП; в – согласованный фильтр для ПСП. Рисунок 2.9 – Согласованный фильтр для последовательности знакопе-

ременных импульсов

56

На выходе сумматора включен оконечный фильтр (ОСФ), согласованный с элементом ПСП – прямоугольным импульсом, имеющим длительность

э .

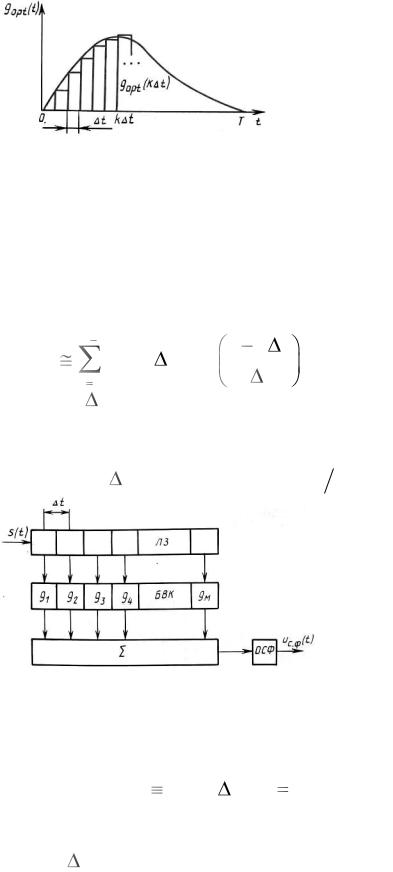

Процесс формирования выходной реакции согласованного фильтра для ПСП показан на рисунке 2.10, а. Для шумоподобного сигнала, каким является ПСП, наблюдается эффект сжатия сигнала (рисунок 2.10, б), проявляющийся в сокращении эффективной продолжительности сложного сигнала в результате согласованной фильтрации. Коэффициент сжатия (на уровне 0,5 максимального значения выходного напряжения) определяется базой сигнала

и в рассматриваемом случае равен N T э , где T - продолжительность

э , где T - продолжительность

ПСП. Таким образом, ширина спектра выходного сигнала согласованного

фильтра остаётся такой же, как и у входного сигнала.

Отметим, что согласованный фильтр, обеспечивая максимальное отношение сигнал/шум на выходе, существенно изменяет форму сигнала.

а – на выходе БВК; б – на выходе оконечного согласованного фильтра.

Рисунок 2.10 – Процесс формирования выходной реакции согласованного фильтра для ПСП

57

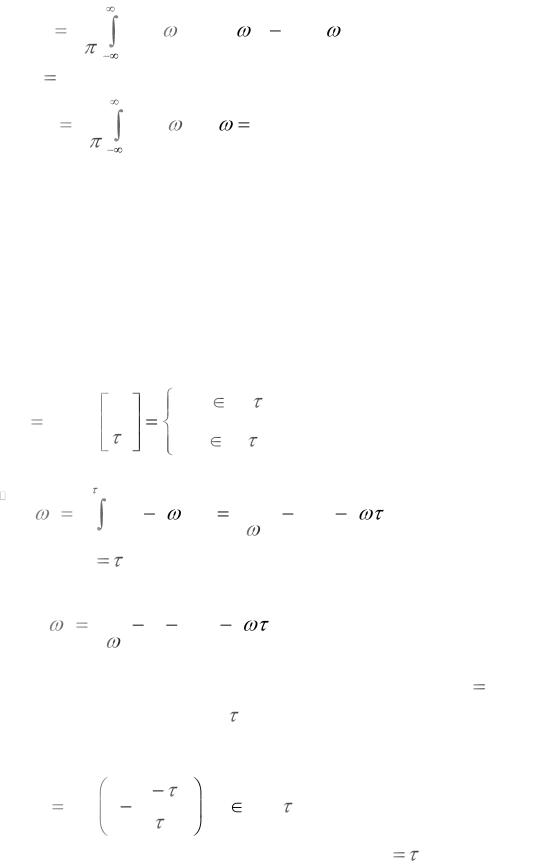

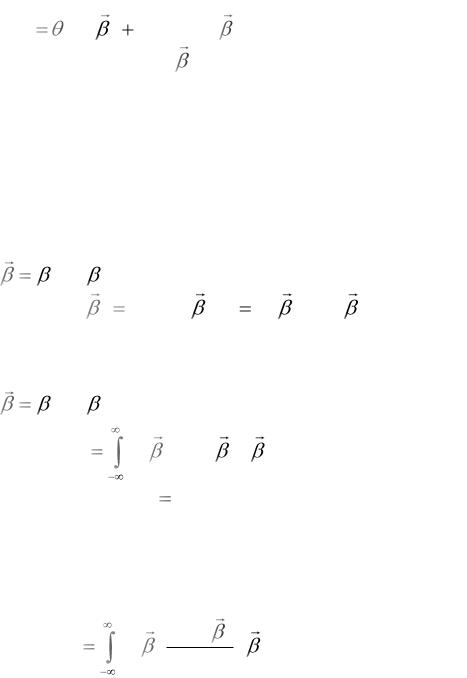

Рисунок 2.11 – Приближённое представление импульсной реакции

gopt (t) .

Использование линий задержки и весового суммирования возможно не только для дискретных сигналов. Такое использование основано на прибли-

жённом представлении |

импульсной |

реакции |

gopt (t) в виде ступенчатой |

||||

функции (рисунок 2.11): |

|

|

|

|

|

||

M 1 |

|

t |

k t |

|

|

||

gopt (t) |

gopt (k |

t)rect |

. |

(2.44) |

|||

|

|

||||||

k |

0 |

|

|

t |

|

||

Интервал |

t выбирается из условия обеспечения требуемой точности |

||||||

аппроксимации импульсной реакции. Если эффективная ширина спектра функции gopt (t) ограничена частотой Fв , то по теореме Котельникова, необ-

ходимый интервал t должен быть не более 1 2Fв .

Рисунок 2.12 – Структурная схема согласованного фильтра на линии задержки.

Коэффициенты в блоке весовых коэффициентов выбираются в соответствии с величинами gk gopt (k t) , k 1,..., M . Структурная схема согла-

сованного фильтра на линии задержки показана на рисунке 2.12. Оконечный согласованный фильтр согласован с прямоугольным импульсом, имеющим длительность t .

58

2.3Обнаружение сигналов со случайными параметрами

2.3.1 Постановка задачи

Рассмотрим задачу обнаружения сигнала, зависящего от случайных неизмеряемых параметров. Примерами такого рода сигналов являются сигнал со случайной начальной фазой, модель которого даётся выражением (1.19), сигнал со случайной начальной фазой и амплитудой (1.20), некогерентные пачки радиоимпульсов (1.21) и (1.22).

В общем случае при наличии в сигнале случайных параметров наблю-

даемую |

при |

обнаружении |

смесь r(t) можно представить в виде |

r(t) |

s(t, ) |

n(t) , где |

- вектор случайных параметров сигнала; плот- |

ность вероятности w( ) предполагается неизвестной. Для определения алго-

ритма оптимального обнаружения необходимо вычислить отношение правдоподобия и, воспользовавшись, решающим правилом (2.20), выявить структуру оптимального обнаружителя и его качественные показатели.

2.3.2 Отношение правдоподобия при наличии случайных параметров сигнала

Рассмотрим вначале совместную плотность вероятности дискретных значений rk принимаемого колебания и случайных неизмеряемых параметров

1,..., |

n . Согласно теореме умножения вероятностей, можно записать: |

|

w(r, |

) w(r)w( | r) w( )w(r | ) . |

(2.45) |

Поскольку, по условию нормировки, интегрирование условной плотности вероятности в бесконечных пределах всегда даёт единицу, после интегрирования левой и право частей выражения (2.45) по всем значениям

1,..., n получим

w(r) w( )w(r | )d . |

(2.46) |

По условию, w(r) wс.п (r) - плотность вероятности реализации величин r1,..., rm при наличии суммы сигнала и помехи. Разделив обе части равенства (2.46) на плотность вероятности реализации этих величин при условии действия одной помехи wп (r) , получим, согласно формуле (2.16), следующее выражение для отношения правдоподобия:

l(r) w( ) w(r | )d . wп (r)

Отношение плотностей вероятности под знаком интеграла можно рас-

сматривать как условное (частное) отношение правдоподобия при фикси-

59

рованных значениях параметров 1,..., n . При этом сигнал становится пол-

ностью известным, и для условного отношения правдоподобия справедливы выражения (2.18) и (2.19).

Чтобы получить искомое отношение правдоподобия, входящее в оптимальное решающее правило (2.20), необходимо усреднить частное отношение правдоподобия по всем значениям случайных неизмеряемых параметров с учётом их плотности вероятности:

l(r) |

w( )l(r | )d |

или |

|

l(r(t)) |

w( )l(r(t) | )d . |

Условное отношение правдоподобия в соответствии с выражением (2.19) можно представить в виде

l(r(t) | |

) |

exp |

|

E( |

) |

exp |

2 |

z(r(t) | ) , |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

N0 |

|

|

N0 |

|

где |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

T |

|

|

|

|

|

|

|

E( ) |

s2 (t, |

)dt ; |

|

|

(2.47) |

|||

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

T |

|

|

|

|

|

|

z(r(t) | |

) |

r(t)s(t, |

)dt . |

(2.48) |

||||

0

Окончательное выражение для отношение правдоподобия при произвольной плотности вероятности случайных параметров сигнала принимает вид

l(r(t)) |

w( ) exp |

E( ) |

exp |

2 |

z(r(t) | ) d |

(2.49) |

|

|

|||||

|

|

N0 |

N0 |

|

||

Это выражение можно конкретизировать для определённых моделей сигналов.

2.3.3 Отношение правдоподобия для сигнала со случайной начальной фазой

|

Пусть обнаруживаемый сигнал задан в виде (1.9). Примем здесь |

0 |

0 |

|

|

|

|

|

|

и будем считать фазу |

равномерно распределённой на интервале |

|||

, |

с плотностью вероятности w( ) 1 (2 ). |

|

|

|

60

Для того чтобы воспользоваться общей формулой (2.49), вычислим предварительно энергию (2.47) и корреляционный интеграл (2.48) при фикси-

рованном значении параметра . |

|

|

|||||||

По формуле косинуса суммы, сигнал |

s(t, ) [см. выражение (1.9)] |

||||||||

представив в виде |

|

|

|

|

|

||||

s(t, ) |

S0 (t) cos( 0t |

(t)) cos |

|

||||||

S0 (t)sin( 0t |

(t))sin . |

|

|

||||||

Обозначим: |

|

|

|

|

|

||||

s1 (t) |

S0 (t) cos( |

0t |

|

(t)); |

|

|

|||

s2 (t) |

|

S0 (t)sin( 0t |

|

(t)) |

|

|

|||

и запишем сигнал s(t, |

) с учётом введённых обозначений |

||||||||

s(t, ) |

s1(t) cos |

|

s2 (t)sin . |

(2.50) |

|||||

На основании этого выражения условное значение корреляционного |

|||||||||

интеграла можно записать следующим образом; |

|||||||||

|

|

|

T |

|

|

|

|

|

|

z(r(t) | |

) |

|

r(t)s(t, |

)dt |

z1 cos |

z2 sin . |

|||

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

Здесь |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

T |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

zi |

r(t)si (t)dt |

zi (r(t)),i |

1, 2 |

(2.51) |

|||||

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Введём величины Z и Q , определив их соотношениями: |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Z |

z2 |

|

z2 ; |

|

|

|

|

(2.52) |

|

|

1 |

|

2 |

|

|

|

|

|

|

cos Q |

|

z1 |

Z ;sin Q |

z2 |

Z . |

|

(2.53) |

||

С учётом этих величин условное значение корреляционного интеграла приводится к виду

z(r(t) | ) |

Z(cos cosQ sin sin Q) |

Z cos( |

Q). |

Найдём условное значение энергии E( )

(2.54)

сигнала. При малом измене-

нии амплитуды S0 (t) и фазы |

(t) за период колебаний высокой частоты |

|||||||

энергия практически не зависти от начальной фазы , т.е. |

||||||||

|

|

|

T |

|

|

|

|

|

E( |

) |

S 2 (t) cos2 |

( |

0 |

t |

(t) |

)dt |

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

1 T |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

S 2 |

(t)dt E . |

|

|

|

|

(2.55) |

|

|

|

|

|

|

|||

2 |

0 |

|

|

|

|

|

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

||