литография / 1_2_Основные этапы микролитографии

.pdf

или электронно-лучевых генераторах изображений с минимальными погрешностями размеров

ирасположения элементов.

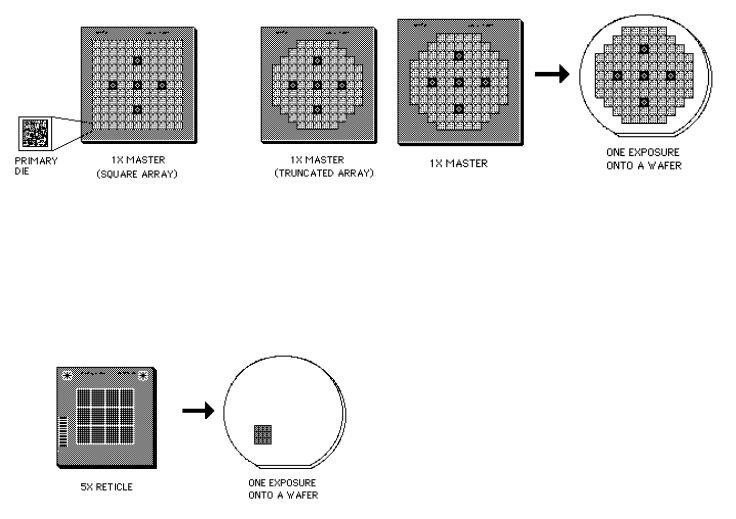

Вконтактной фотолитографии такие фотошаблоны называются Эталонными Фотошаблонами (ЭФШ, Masters 1X), а получаемые с них копии - Рабочими Фотошаблонами

(РФШ, Copies). РФШ используются для непосредственного репродуцирования изображений на кремниевые подложки.

ЭФШ используются также в некоторых видах проекционной фотолитографии, например, в

установках фирмы Perkin Elmer.

Фотошаблоны в масштабе 5:1 обычно называют Промежуточными Фотооригиналами (ПФО, Reticles). Такие шаблоны служат для мультипликации - последовательного многократного экспонирования изображения одного или нескольких модулей на кремниевую подложку.

Установки, которые выполняют такое репродуцирование, называют фотомультиплкаторами или степперами

(stepper). Объективы этих установок уменьшают изображение ПФО в 5 раз,

соответственно уменьшая также и погрешности этих изображений. Поэтому

требования к их изготовлению могут быть несколько мягче, чем в предыдущем случае. В ряде установок масштаб уменьшения может быть отличным от 5, например, 4 или 10.

6.4. Контроль качества фотошаблонов

6.4.1. Контроль размеров

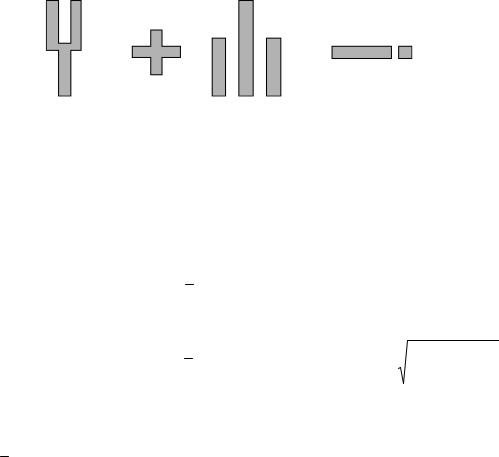

Разработчик шаблонов обычно выделяет группу элементов, для которых особенно важно выдержать в заданном допуске их геометрические размеры, обычно – ширину полосок. Чаще всего это относится к соединяющимся, пересекающимся или близко расположенным между собой элементам.

Погрешности размеров элементов на фотошаблоне могут возникать по следующим причинам: неоптимальные

режимы экспонирования, проявления, сушки и травления; плохой подбор фоторезиста и травителя для подложки данного типа; неравномерность слоя фоторезиста.

Качество формирования размеров оценивается при помощи микроскопов типа Nu-2E,

МИИ-4 с увеличением 300-400Х. Результаты измерений размеров aк в нескольких модулях

(к=1,2,...,n) на фотошаблоне сравнивают с номинальными значениями размеров этих элементов и определяют погрешность передачи размеров ак в каждом модуле. Далее определяются математические ожидания ак и средние квадратичные отклонения ( ак) погрешностей на шаблоне по формулам

|

|

n |

ак |

|

|

n |

|

|

|

|

|

|

|

|

ак ак |

||||||

|

а |

к |

; |

( ак ) |

|

|||||

|

n 1 |

|||||||||

|

|

к 1 |

n |

|

к 1 |

|||||

Величина математического ожидания (среднего значения) погрешностей

ак характеризует общие для всех элементов на фотошаблоне отклонения размеров. Причина появления таких погрешностей - неправильный подбор параметров технологического процесса. Типичные примеры таких отклонений - ошибки в подборе экспозиции, времени проявления фоторезиста и травления защитных слоев.

Средние квадратичные отклонения ( ак) позволяют оценить локальные размерные погрешности элементов. Эти погрешности обусловлены случайными колебаниями параметров технологического процесса, например нестабильностью масштаба изображения при мультипликации, разнотолщинностью слоя фоторезиста, неравномерностью распределения освещенности по полю подложки и др.

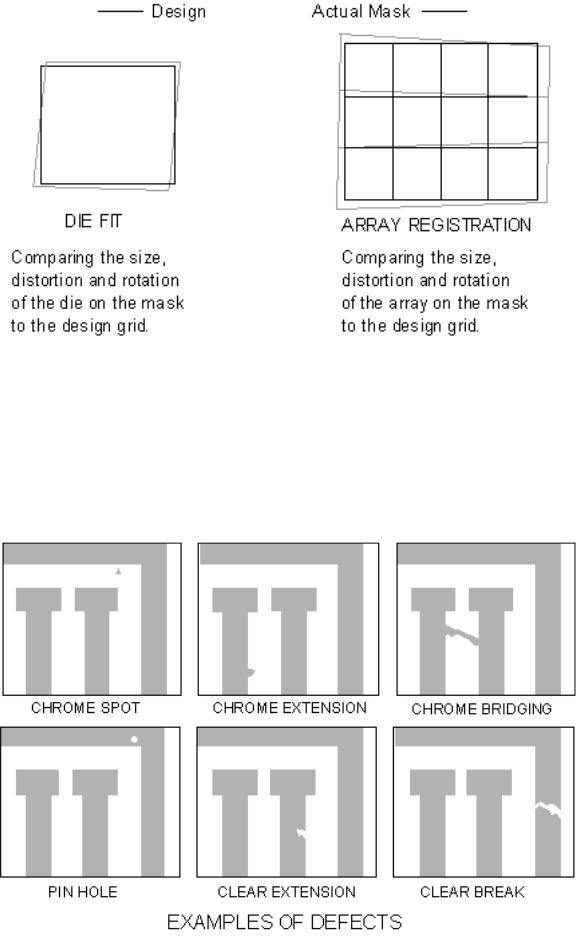

6.4.2. Контроль координатной точности

Погрешности совмещения рисунков фотошаблонов не должны превышать 15-20% от минимального размера элемента.

При изготовлении фотошаблонов могут появиться такие погрешности как масштаб,

разворот неортогональность отдельных модулей, а также координатные погрешности их размещения в массиве на рабочем поле шаблона:

6.4.2. Контроль дефектности

Локальные дефекты на фотошаблонах появляются в результате загрязнений в фоторезисте и реактивах (проявителе, травителе), загрязнений из окружающей среды, от контакта с технологической тарой и оборудованием. Все это может приводить к появлению остатков хромовой пленки на прозрачных местах или наоборот – проколам в маскирующей пленке.

Среднюю плотность распределения дефектов определяют подсчетом их количества N на площади S обследования:

N S

Площадь S обследования обычно составляет 50-100 структур, что значительно превышает критическую, т.е. наиболее уязвимую для локальных дефектов, площадь структуры Sкр.

Выход P годных структур при случайном распределении дефектов после операции,

вносящей дефектов на единицу площади, можно определить по формуле

P e Sкр.

При увеличении параметров и Sкр выход годных структур резко уменьшается, что затрудняет изготовление интегральных микросхем больших размеров. Так, при площади критической области Sкр=0,05мм2 и средней плотности дефектов =1мм-2 выход годных структур после одной фотолитографии P=0,95, а после шести фотолитографий с теми же параметрами P=0,73. При увеличении площади критической области до 0,2мм2 выход годных структур после шести фотолитографий падает до Р=0,3, а при Sкр=0,5мм2 становится равным

0,05.

7.Особенности изготовления современных фотошаблонов

Всовременных условиях изготовление фотошаблонов ведется или непосредственно изготовителем электронной техники, или же они заказываются на крупных фирмах,

специализирующихся в этой области технологии.

7. 1. Первичные оригиналы

Разработанная топология поступает изготовителю фотошаблонов в виде цифровой информации. Как уже отмечалось, на начальном этапе топология подвергается предварительной обработке - разбиению на фрагменты, удобные для отработки генераторами

изображений (ГИ).

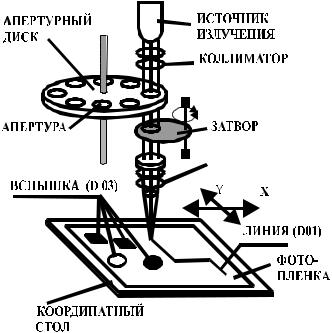

ГИ по существу материализуют цифровую информацию, превращают ее в изображение топологического слоя на промежуточном оригинале (ПО, reticle). По принципу генерирования изображения можно выделить векторные и растровые ГИ.

В векторных ГИ для изготовления фотошаблонов печатных плат изображение формируется по заданной программе, указывающей координаты, размер и форму очередного фрагмента изображения. Такие ГИ включают координатный стол, на котором размещается

заготовка фотошаблона, и

оптический блок. В него входят осветитель и устройство, задающее

форму и размер очередного

фрагмента. Отметим, что

векторные ГИ применяются при

изготовлении фотошаблонов, как

для интегральных схем, так и для

печатных плат.

В последнем случае

ограниченная номенклатура

типоразмеров дорожек и

контактных площадок позволяет

сформировать своеобразную

библиотеку элементов. Она выполняются в виде набора изображений этих элементов (апертур) на прозрачных носителях,

библиотеку элементов. Она выполняются в виде набора изображений этих элементов (апертур) на прозрачных носителях,

которые размещаются на поворотном апертурном диске. При поступлении заданного программой элемента в центр оптической системы производится его экспонирование,

координатный стол смещает заготовку в следующее положение, диск подводит очередной элемент и так далее. ГИ для изготовления фотошаблонов печатных плат обычно называют фотоплоттерами. Основными узлами фотоплоттера являются:

прецизионный двухкоординатный стол, на котором закрепляется контрастная фотопленка

оптическая система: источник света, коллимирующая и фокусирующая оптика

контроллер, преобразующий управляющие команды в требуемые перемещения стола,

вращение апертурного диска и включение затвора.

Размеры элементов плат, например ширина дорожек, определяются апертурой заданной формы и размеров, устанавливаемой между источником света и фотопленкой. Обычно используется набор апертур, размещаемых на поворотном апертурном диске, перемещающем каждую из них по мере необходимости под источник света.

Для проецирования и точной фокусировки изображения апертуры на поверхность пленки используется объектив.

Небольшие по размерам элементы печатных плат, такие как контактные площадки,

рисуются за счет вспышки света при кратковременном включении и выключении затвора.

Когда затвор открывается, луч света проходит через апертуру и экспонирует ее изображение на

фотопленке. Если при этом стол начинает двигаться, то на пленке формируется изображение линии или полоски. Задавая соответствующие команды для движения стола, выбора апертур и

включения затвора можно сформировать на пленке практически любое изображение.

В векторных генераторах для кремниевых технологий библиотеки элементов применяются значительно реже. Обычно изображение очередного фрагмента топологии создается по управляющей программе системой из 4-х диафрагменных шторок, определяющих форму и размер апертуры оптической системы для заданных координат топологического слоя.

Легкие штоки, управляемые напрямую электромагнитными приводами значительно менее инерционны, чем поворотный диск с библиотекой элементов. Это позволяет сократить время формирования изображения топологического слоя, который, как уже отмечалось, может в одном модуле ИС содержать миллионы элементов.

Растровые ГИ реализуют иной принцип формирования изображений. В них происходит "растрирование" изображения, т.е. его цифровое преобразование в набор точек с соответствующими координатами. Растровый фотоплоттер "рисует" изображение слоя печатной платы на фотопленке или на фоторезисте стеклянной заготовки лучом света,

аналогично рисованию карандашом на бумаге. При перемещении фотопленки на двухкоординатном столе относительно источника света на ней засвечивается дорожка определенной ширины и конфигурации.

Формирование изображений в растровом ГИ ведется сфокусированным оптическим

(лазерным) или электронным лучом при сканировании рабочего поля.

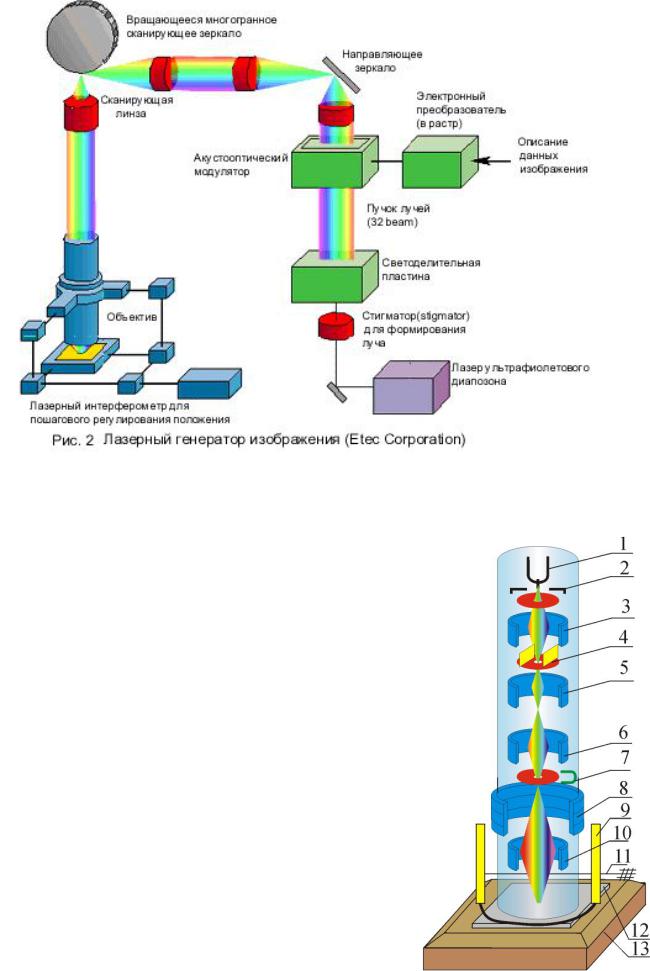

Схема устройства лазерного генератора изображения представлена на рис.2.

Координатный стол перемещается в плоскости XOY. Отсчет перемещений производится с помощью лазерного интерферометра. Данные об изображении преобразуются электронной системой в растр (формируется изображение отдельного элемента). Сформированное изображение попадает во входной зрачок объектива. Объектив уменьшает изображение в несколько раз и строит его в рабочей плоскости заготовки.

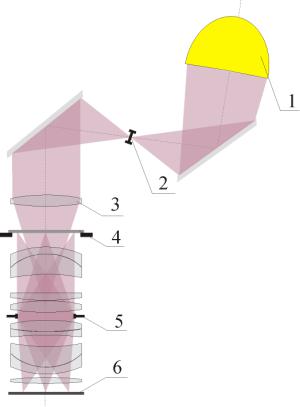

Устройство второго типа ГИ (электронно-лучевой ГИ) представлено на рис. 3. Установка

содержит ЭОС, прецизионный координатный стол, вакуумную систему. Основным узлом ЭОС

является электронная пушка, содержащая источник электронов.

Электронная пушка должна обладать высокой яркостью,

максимальной плотностью тока, минимальными размерами

сечений пучка. Электронный пучок, создаваемый источником

электронов, проецируется на заготовку конденсорами.

Ограничивающие апертуры, установленные сразу за источником,

после модулятора и за вторым конденсором (анодно-сеточной

линзой) задерживают периферийные электроны. Это необходимо

для того, чтобы они не ударялись о стенки колонны ЭОС и для

улучшения фокусировки луча.

Рис. 3. Схема электронно-лучевой генерации изображения.

1 - Термокатод, 2 - Электрод источника, 3 - Система конденсорных линз, 4 - Система запирания и ограничивающая апертура, 5 - Первая фокусирующая линза, 6 - Вторая фокусирующая линза, 7 - Заготовка, генерирующая изображение и ограничивающая апертура, 8 - Трехуровневая система отклонения луча, 9 - Лазерный сенсор высоты шаблона, 10 –

Объектив, 11 - Электрометрический усилитель, 12 – Фотошаблон, 13 - Предметный стол.

7.2. Эталонные фотошаблоны

Как уже отмечалось выше, носителем информации об одном модуле ИС является промежуточный оригинал. Чтобы получить изображение всей интегральной схемы, необходимо размножить ПО (мультипликатировать) на очередном носителе информации – эталонном фотошаблоне (ЭФШ). Затем создают копии ЭФШ – рабочие фотошаблоны, для того чтобы иметь возможность переносить изображение топологических рисунков модулей на подложку.

Такой процесс называется репродуцированием.

Для проекционного переноса и мультипликации уменьшенного изображения ПО на заготовку ЭФШ используют фотоповторители (рис. 4). Заготовками ЭФШ являются фотопластины со слоем светочувствительной эмульсии, а также металлизированные

стеклянные пластины со слоем фоторезиста.

Оптическая схема фотоповторителя показана на рисунке 4. Излучение источника 1 ,

с помощью рефлектора, направляется в плоскость затвора 2. Далее поток излучения проходит через блок растров 3 и на направляется на фотошаблон 4. Объектив 5

проецирует изображение на плоскость фотопластины.

Рис. 4. Оптическая система фотоповторителя

В фотоповторителе заготовка ЭФШ крепится на двухкоординатном столе, который

во время экспонирования периодически смещается на шаг, равный размеру модуля или группы модулей.

Производится экспонирование, и изображение ПО, уменьшенное в 10 раз,

проецируется на фотопластину.

Неплоскостность заготовки может послужить причиной нарушения масштаба изображения. Чтобы предотвратить это в фотоповторителе устанавливают систему автоматической фокусировки изображения. Вертикальное перемещение ЭФШ при автофокусировке происходит за счет изменения давления воздуха в аэростатических направляющих координатного стола. Контроль ориентации ПФО производится датчиками базирования.

7.3. Рабочие фотошаблоны

Копии ЭФШ изготавливают на установках контактного размножения рабочих фотошаблонов (рис. 5). Конструкции таких установок включает в себя три основных блока:

осветитель, механизм прижима и вакуумно-пневматическую систему.

Осветитель установки предназначен для создания равномерного потока УФ – излучения и включает ртутную лампу 1, дающую излучение в диапазоне длин волн

0,33…0,45мкм.

|

1 |

Источник излучения помещают в фокусе |

|

|

рефлектора, собирающего большую часть общего потока |

||

|

|

источника, увеличивая эффективность осветителя. Далее |

|

|

2 |

световой поток попадает в систему, состоящую из двух |

|

|

блоков линзовых растров 2, представляющих собой |

||

|

I |

||

|

3 |

наборы микролинз, выполненных литьем или |

|

|

прессованием на одной из сторон стеклянной пластины. |

||

|

4 |

Применение блоков линзовых растров, создающих |

|

|

II |

многократно повторенные изображения источника света, |

|

|

5 |

позволяет уменьшить влияние дифракционных явлений, |

|

V1 |

6 |

возникающих из-за наличия микрозазора между |

|

V3 |

|

шаблоном и подложкой. Контактное фотокспонирование |

|

|

производится параллельным пучком лучей, поэтому в |

||

V2 |

7 |

||

осветителе используется конденсор, состоящий из двух |

|||

|

линз 3 и 4, для коллимирования потока лучей, выходящего из второго растрового блока. Таким образом, достигается равномерное освещение при экспонировании подложки.

Механизм прижима должен обеспечить равномерный плотный контакт ЭФШ и копии при экспонировании.

В корпусе установки установлены рамочные держатели с резиновыми уплотнителями, в

которых закрепляются ЭФШ 6 и копия 7. Стекло 5 закрепляют на крышке корпуса. Таким образом, под ЭФШ, заготовкой РФШ и между ними образуются три вакуумируемые камеры.

Вакуум в камерах V1 и V2 обеспечивает прижим ЭФШ и РФШ к держателям, а

откачка камеры между ними (V3) обеспечивает сжатие пластин ЭФШ и РФШ между собой.

Современные установки тиражирования позволяют репродуцировать ЭФШ с субмикронными размерами элементов рисунка. Микропроцессор не только управляет циклом работы, но и стабилизирует температуру в рабочей зоне в пределах +/- 0.5 град.

8. Установки совмещения и экспонирования

В промышленном производстве интегральных схем основными способами передачи изображения фотошаблона на заготовку является фотолитография - контактная и проекционная

(рис. 1).

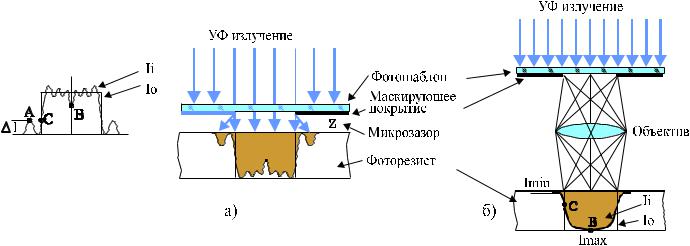

Рис. 1 Передача изображения контактной (а) и проекционной (б) фотолитографией

8.1.Установки совмещения и экспонирования контактного типа

Вконтактной фотолитографии экспонирование фотошаблона ведется при прижиме его к подложке. При этом предполагается, что остаточные микрозазоры между фотошаблоном и подложкой в зависимости от усилия прижима в разных областях рабочего поля составляют 0 - 2

мкм при жестком контакте, до 15 мкм при мягком контакте и до 25 микрометров при экспонировании с гарантированным микрозазором. Таким образом, в этом методе, несмотря на его название, экспонирование большей части подложки ведется при наличии микрозазора. Это определяет дифракционные явления, которые превращают номинальный прямоугольный профиль распределения интенсивности на объекте (шаблоне) Io в сложный, трудно прогнозируемый профиль изображения Ii на поверхности фоторезиста (рис. 1, а).

В распределении интенсивности можно выделить некоторые характерные точки, такие как наибольший максимум интенсивности в затененном участке (точка А), наименее освещенная точка светлого поля (точка В) и точка, отвечающая краю геометрической тени

(точка С).

При завышенном времени экспонирования экспозиция в точке А может оказаться достаточной для полного удаления фоторезиста в этой точке при проявлении. В этом случае в области тени, там, где требуется сохранить маскирующую пленку фоторезиста, появятся сквозные полосы обнаженной подложки, так называемый "двойной край". При заниженном