Энцефалит

.docxЭнцефалит – это группа заболеваний, для которых характерно воспаление вещества головного мозга. В настоящее время энцефалитом называют не только инфекционное, но и инфекционно-аллергическое, аллергическое и токсическое поражения мозга. Причины возникновения энцефалитов Первичные энцефалиты, к которым относятся клещевой энцефалит, герпетический энцефалит, энцефалит, вызванный вирусом Коксаки (А9, В3, В6), ЕСНО (2, 11, 24) и некоторые другие, возникают в результате проникновения вируса через гематоэнцефалический барьер, по причине чего повреждаются нейроны головного мозга и развивается воспалительный процесс.

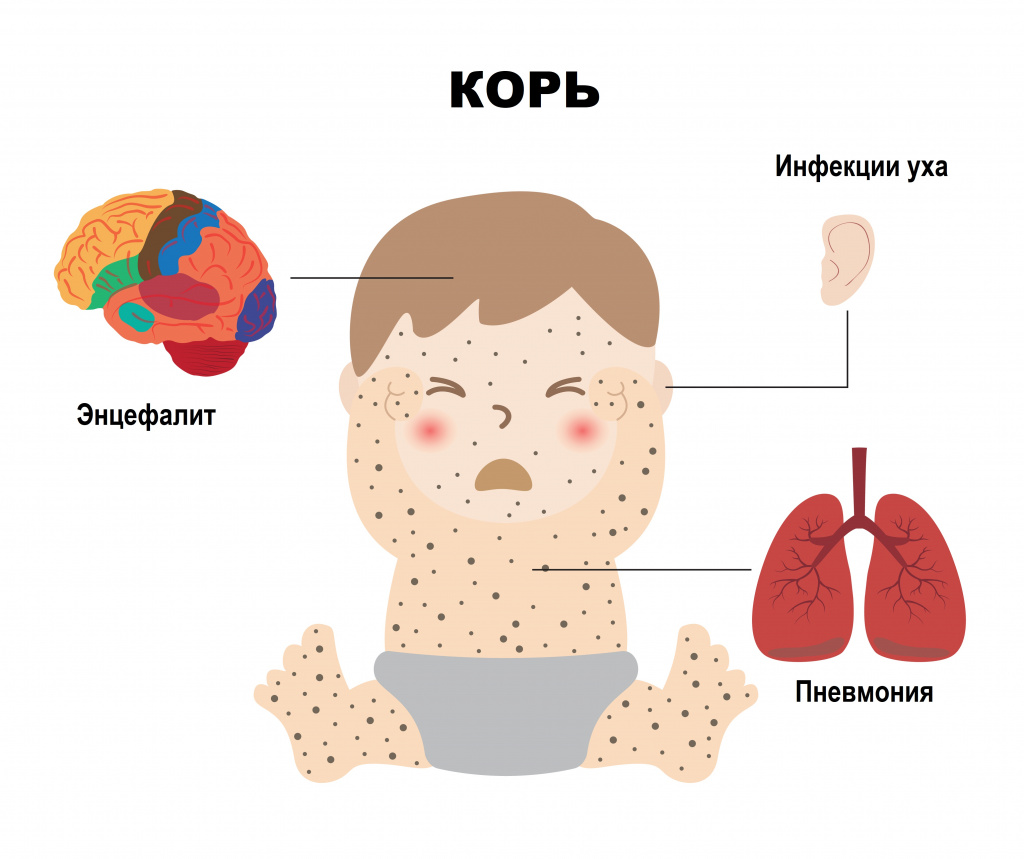

Вторичные энцефалиты рассматриваются как осложнение перенесенных инфекционных заболеваний: гриппа, краснухи, кори, ветряной оспы, лептоспироза и др., а также поствакцинальные энцефалиты.

Гриппозный энцефалит вызывают вирусы гриппа А1, А2, А3, В. Патогенетическими механизмами при гриппозной инфекции становятся токсическое поражение головного мозга и недостаточность мозгового кровообращения. Возбудителем энцефалита при краснухе становится РНК-содержащий вирус семейства Togaviridae. Коревой энцефалит вызывается вирусом кори – это форма поражения головного (иногда и спинного) мозга (энцефаломиелит). Энцефалит считается самым распространенным неврологическим осложнением кори (более 95% всех случаев неврологических осложнений). Он наблюдается с частотой 1:1000 случаев кори, чаще у детей старше 2 лет - как у мальчиков, так и у девочек. Поствакцинальные энцефалиты могут развиваться после вакцинации, особенно после введения некоторых антирабических прививок. В основе поствакцинальных энцефалитов лежит перекрестная аутоиммунная реакция на антигены вакцины и антигены мозга, морфологически выражающаяся в воспалительном поражении мозговых сосудов и окружающего вещества мозга. Лептоспирозные энцефалиты вызывается Leptospira interrogans. Источником заражения являются домашние инфицированные животные. Наиболее распространен лептоспироз в южных регионах. В развитии заболевания большое значение имеют аутоиммунные реакции. В группу подострых склерозирующих лейкоэнцефалитов входят формы хронических и подострых энцефалитов с прогрессирующим тяжелым течением (энцефалит с включениями Даусона, подострый склерозирующий лейкоэнцефалит Ван-Богарта, узелковый панэнцефалит Петте Деринга).

Поскольку различия в их клинической картине и морфологии несущественны, в настоящее время их трактуют как одно заболевание, чаще всего под названием «подострый склерозирующий панэнцефалит».

В развитии болезни большую роль играют персистирующие вирусные инфекции: коревая, энтеровирусная, вирус клещевого энцефалита. У больных подострым склерозирующим панэнцефалитом обнаруживают в крови и ликворе очень высокие титры коревых антител (не отмечаемые даже у больных с острой коревой инфекцией). Кроме того, значимое место занимают аутоиммунные механизмы, а также приобретенный или врожденный дефект иммунной системы. Классификация заболевания Классификация энцефалитов отражает факторы, приводящие к развитию заболевания, и связанные с ними клинические проявления и особенности течения. По срокам возникновения различают:

первичные энцефалиты - самостоятельные заболевания, вызываемые преимущественно нейротропными вирусами:

вирусные: полисезонные (герпетический, энтеровирусный, гриппозный, цитомегаловирусный, вирус бешенства и др.); арбовирусные, или трансмиссивные (клещевой, комариный (японский), австралийский долины Муррея, американский Сент-Луис); вызванные неизвестным вирусом (эпидемический);

микробные и риккетсиозные (при сифилисе, болезни Лайма, сыпном тифе и др.);

вторичные энцефалиты - заболевания, возникающие на фоне основной патологии:

коревые, краснушные, ветряночные;

поствакцинальные;

бактериальные и паразитарные (стафилококковый, стрептококковый, туберкулезный, токсоплазменный, хламидийный, малярийный и др.)

Заболевание может протекать в острой, подострой, хронической и рецидивирующей форме и поражать различные отделы головного мозга.

Различают среднее, тяжелое и крайне тяжелое течение энцефалита. Симптомы энцефалита Первичные полисезонные энцефалиты Инкубационный период может варьировать от 2-3 дней до нескольких недель. Наблюдаются продромальные явления в виде сниженного аппетита, вялости, субфебрилитета. Начало заболевания происходит на фоне резкого подъема температуры. Выраженность клинических проявлений и их течение могут быть разными - от легких стертых форм до тяжелых молниеносных, при которых летальный исход наступает на 1-2-е сутки заболевания. Продолжительность острого периода составляет от 3-5 дней до нескольких недель. Тяжелое течение с выраженным и быстро прогрессирующим отеком головного мозга отмечается в основном при энцефалитах герпетической этиологии. На первый план выходит общемозговая симптоматика: рвота, судорожные пароксизмы, вялость, расстройства сознания, возможны дыхательные и сердечно-сосудистые нарушения. Преобладание общемозговых проявлений, нарушения сознания и выраженные менингеальные симптомы (т. е. вовлечение в воспалительный процесс церебральных оболочек) более характерны для детей младшего возраста.

Очаговая симптоматика зависит от локализации патологических изменений в головном мозге - выделяют стволовую, мозжечковую, полушарную формы.

Мозжечковый

синдром характеризуется

острым расстройством координации,

тремором, мышечной гипотонией. Имеет

наиболее благоприятное течение с полным

регрессом указанной симптоматики и без

последующей задержки психомоторного

развития даже у маленьких детей.

Стволовой

синдром проявляется

поражением проходящих в стволе черепных

нервов и пирамидных путей. Возникает

специфическое нарушение походки и

координации движений, вызванное

патологической работой вестибулярного

аппарата, присутствуют глазодвигательные

нарушения (косоглазие, парез взора,

двоение в глазах), резкая мышечная

гипотония, сменяющаяся затем спастическим

парезом рук и ног. Реже развиваются

расстройство глотания, сосания, фонации.

Возможны нейроэндокринные нарушения,

а в тяжелых случаях - сердечные и

дыхательные расстройства центрального

генеза, которые могут стать причиной

летального исхода.

Полушарный

синдром чаще

сопровождается расстройствами сознания,

нарушениями ориентации в пространстве

и во времени, вялостью. Возможны эпизоды

психомоторного возбуждения, галлюцинаторный

синдром. В первые дни возникают

эпиприступы, которым, как правило,

предшествуют парезы, развивающиеся

остро и инсультоподобно.

Типичные

симптомы начала герпетического

энцефалита -

лихорадка, головная боль, нарушение

психических функций, эпилептические

припадки, мышечная слабость, снижение

памяти. Далее присоединяется нарушение

поведения, речи и расстройство координации

движений.

Вторичные

энцефалиты при общих инфекциях

Клиническая

картина гриппозного

энцефалита развивается

чаще в конце заболевания и даже через

1-2 недели после выздоровления: самочувствие

больного снова ухудшается, повышается

температура тела, возникают общемозговые

симптомы (головная боль, рвота,

головокружение). Возможно поражение

периферической нервной системы в виде

невралгии тройничного и большого

затылочного нервов, пояснично-крестцового

и шейного радикулита, поражения

симпатических узлов. В крови определяют

лейкоцитоз или лейкопению. Течение

благоприятное. Заболевание продолжается

от нескольких дней до месяца и заканчивается

полным выздоровлением.

Коревой

энцефалит развивается

остро, чаще на 3-5-й день после появления

сыпи. К этому моменту температура тела

может уже нормализоваться, но нередко

снова поднимается до высоких значений.

Выявляют менингеальные симптомы,

проявляющиеся головной болью,

головокружением, тошнотой, рвотой,

нарушением сознания (возбуждением,

бредом, галлюцинациями); наблюдают

поражение черепно-мозговых нервов;

нарушение двигательной функции

конечностей и функции тазовых органов.

При тяжелом течении летальность достигает

25%, причем тяжесть энцефалита не зависит

от течения кори.

Энцефалит

при ветряной оспе -

тяжелое инфекционно-аллергическое

заболевание. Его клиническая картина

развивается на 3-7-й день после появления

высыпаний (редко в более поздние сроки

или до периода высыпаний) и проявляется

гипертермией, коматозным состоянием,

судорогами, менингеальными симптомами

(головной болью, головокружением,

тошнотой, рвотой, нарушением сознания),

нарушением двигательных функций. Рано

появляются признаки отека мозга. Течение

обычно благоприятное и лишь в единичных

случаях - очень тяжелое с риском летального

исхода. После выздоровления могут

длительно сохраняться парезы, гиперкинезы,

судорожные припадки.

Энцефалит

при краснухе может

развиться через 1-10 (чаще 2-5 дней) после

появления сыпи. Известны случаи

манифестации острого энцефалита за

несколько дней до появления сыпи, а

также без высыпаний, что осложняет

постановку диагноза. Чаще всего энцефалит

развивается у детей в возрасте 3-15 лет,

у взрослых случаи энцефалита описываются

в качестве казуистики. Редко неврологическая

симптоматика сопровождается вторичными

высыпаниями.

Лептоспирозные

энцефалиты характеризуются острым

началом и протекают как респираторно

вирусная инфекция. Наблюдается

волнообразная лихорадка с болями в

мышцах. В последующем в клинической

картине могут преобладать симптомы

поражения печени и почек, а со 2–3-й

недели - поражения нервной системы в

виде энцефалита или энцефаломиелита с

вовлечением черепных нервов. Течение

заболевания, как правило, благоприятное,

иногда возможно спонтанное

выздоровление.

Подострым

склерозирующим лейкоэнцефалитам подвержены

в основном дети и подростки до 15 лет,

однако иногда болезнь регистрируется

и у взрослых. Начало заболевания

подострое: появляются симптомы,

расцениваемые как неврастенические -

рассеянность, раздражительность,

утомляемость, плаксивость.

Различают

4 стадии склерозирующего лейкоэнцефалита:

Энцефалит

при ветряной оспе -

тяжелое инфекционно-аллергическое

заболевание. Его клиническая картина

развивается на 3-7-й день после появления

высыпаний (редко в более поздние сроки

или до периода высыпаний) и проявляется

гипертермией, коматозным состоянием,

судорогами, менингеальными симптомами

(головной болью, головокружением,

тошнотой, рвотой, нарушением сознания),

нарушением двигательных функций. Рано

появляются признаки отека мозга. Течение

обычно благоприятное и лишь в единичных

случаях - очень тяжелое с риском летального

исхода. После выздоровления могут

длительно сохраняться парезы, гиперкинезы,

судорожные припадки.

Энцефалит

при краснухе может

развиться через 1-10 (чаще 2-5 дней) после

появления сыпи. Известны случаи

манифестации острого энцефалита за

несколько дней до появления сыпи, а

также без высыпаний, что осложняет

постановку диагноза. Чаще всего энцефалит

развивается у детей в возрасте 3-15 лет,

у взрослых случаи энцефалита описываются

в качестве казуистики. Редко неврологическая

симптоматика сопровождается вторичными

высыпаниями.

Лептоспирозные

энцефалиты характеризуются острым

началом и протекают как респираторно

вирусная инфекция. Наблюдается

волнообразная лихорадка с болями в

мышцах. В последующем в клинической

картине могут преобладать симптомы

поражения печени и почек, а со 2–3-й

недели - поражения нервной системы в

виде энцефалита или энцефаломиелита с

вовлечением черепных нервов. Течение

заболевания, как правило, благоприятное,

иногда возможно спонтанное

выздоровление.

Подострым

склерозирующим лейкоэнцефалитам подвержены

в основном дети и подростки до 15 лет,

однако иногда болезнь регистрируется

и у взрослых. Начало заболевания

подострое: появляются симптомы,

расцениваемые как неврастенические -

рассеянность, раздражительность,

утомляемость, плаксивость.

Различают

4 стадии склерозирующего лейкоэнцефалита:

1-я стадия продолжается до 6 месяцев: возможны изменения личности, перепады настроения или депрессия, могут присутствовать лихорадка и головная боль;

2-я стадия может включать судороги, мышечные спазмы, потерю зрения и слабоумие;

3-я стадия характеризуется быстрым прогрессированием деменции, усилением тонуса мышц при ослаблении судорожного синдрома. На этой стадии осложнения могут привести к летальному исходу;

4-я стадия характеризуется нарушениями дыхания, частоты сердечных сокращений и кровяного давления, что приводит к коме и смерти.

Течение склерозирующих энцефалитов неуклонно прогрессирующее и всегда заканчивается летально.

В 80% случаев заболевание длится 1–3 года, 10% больных живут дольше (до 10 лет), у 10% описано молниеносное течение, когда смерть наступает менее чем через 3 месяца. Специфического лечения нет.

Диагностика энцефалитов Цель диагностики первичных полисезонных энцефалитов - установление вида возбудителя. Для этого проводится серия серологических исследований. Диагностическое значение имеет многократное нарастание титра антител к определенному вирусу при сравнении результатов исследования сыворотки пациента, взятой в начале заболевания и спустя 2 недели. Энцефалит, вызванный вирусом простого герпеса, выявляют с помощью определения повышения уровня специфических антител IgM и Ig G в крови.