Гостищев. Общая хирургия

.pdfинфекция распространяется лимфогематогенным путём из поражённых внутригрудных лимфатических узлов, лёгких или других органов.

Различают три формы туберкулёзного лимфаденита: инфильтративную, казеозную (со свищами и без них) и индуративную.

Клинические проявления. При остром начале заболевания отмечают высокую температуру тела, симптомы туберкулёзной интоксикации, увеличение лимфатических узлов, нередко с выраженными воспалительно-некротическими изменениями и перифокальной инфильтрацией. Характерный признак туберкулёзного лимфаденита, отличающий его от других поражений лимфатических узлов, - наличие периаденита: поражённые лимфатические узлы определяются в виде конгломерата спаянных между собой образований различной величины. У взрослых чаще, чем у детей, начало заболевания постепенное, с меньшим увеличением лимфатических узлов и более редким образованием свищей в связи с преимущественно продуктивным характером воспаления.

Наиболее часто отмечают поражение шейных, подчелюстных и подмышечных лимфатических узлов. Возможно вовлечение несколько групп лимфатических узлов с одной или обеих сторон.

Для диагностики, кроме клинических признаков, большое значение имеет комплексное обследование больного с учётом анамнестических данных: наличие контакта с туберкулёзными больными, результаты реакции на туберкулин (реакция Манту - в большинстве случаев она бывает выраженной), наличие туберкулёзного поражения лёгких и других органов. Важную роль при постановке диагноза играют данные пункционной биопсии поражённого лимфатического узла. В узлах могут образовываться отложения кальция, выявляемые рентгенологически в виде плотных теней в мягких тканях шеи, подчелюстной области, подмышечной и паховой областях. Туберкулёзный лимфаденит дифференцируют с неспецифическим гнойным лимфаденитом, лимфогранулематозом, метастазами злокачественных опухолей и др.

Лечение туберкулёзного лимфаденита зависит от характера поражения лимфатических узлов и выраженности изменений в других органах. При активном процессе назначают препараты первого ряда: антибиотики в сочетании с аминосалициловой кислотой или этионамидом, протионамидом, пиразинамидом, этамбутолом. Лечение должно быть длительным - 8, 12 или 15 мес. При присоединении гнойного процесса назначают антибиотики широкого спектра действия. При казеозном поражении лимфатических узлов показано оперативное вмешательство (лимфаденэктомия, иссечение свищей) на фоне общего курса противотуберкулёзной терапии.

АКТИНОМИКОЗ

Актиномикоз (actinomycosis) - специфическое инфекционное заболевание, вызываемое актиномицетом (лучистым грибком), характеризующееся образованием друз и плотных инфильтратов с прогрессивным ростом и хроническим течением.

Патогенез. Заражение человека происходит при попадании на слизистую оболочку рта, глотки, кишечника, бронхов лучистого гриба при жевании или заглатывании зёрен злаков, вдыхании частиц злаков, сена, соломы, на которых находится гриб. В зависимости от места внедрения развивается шейнолицевая, кишечная или лёгочная форма актиномикоза.

480

Вответ на внедрение гриба в тканях возникает продуктивное хроническое воспаление

собразованием гранулёмы, отличающейся деревянистой плотностью и прогрессирующим ростом с вовлечением в процесс новых тканей. В глубине образовавшегося инфильтрата определяются очаги размягчения, содержащие жидкий гной и друзы гриба, которые вскрываются с образованием извилистых свищей или язв. Регионарные лимфатические узлы не увеличиваются, лишь при присоединении вторичной гнойной инфекции с развитием флегмоны, абсцессов формируется регионарный лимфаденит. Прорастание инфильтратом сосудов может привести к генерализации инфекции - специфическому актиномикотическому сепсису.

Клинические проявления. Наиболее частая (50%) локализация актиномикоза - лицо и шея. Инфильтраты располагаются в области нижней челюсти и шеи. Заболевание начинается исподволь, постепенно, без острых явлений. Наиболее ранний симптом - сведение челюстей, затем появляются уплотнение, отёк жевательных мышц, в процесс вовлекаются подкожная клетчатка, кожа, иногда кость. Определяют очень плотный неподвижный инфильтрат. В этот период его следует дифференцировать с туберкулёзным лимфаденитом, опухолью. Постепенно в процесс вовлекается кожа в области угла нижней челюсти, шеи. Она приобретает сине-багровый цвет, в этом месте пальпируется деревянистой плотности инфильтрат, спаянный с кожей и глубжележащими тканями. Впоследствии в области инфильтрата появляются множественные извитые свищи с гнойным отделяемым. Гной жидкий, без запаха, содержит мелкие зёрнышки (друзы гриба).

Для уточнения диагноза исследуют гной под микроскопом или берут биоптаты из кожи, инфильтрата, лимфатического узла. Обнаружение друз гриба в гное или тканях уточняет диагноз актиномикоза.

Наиболее частая локализация актиномикоза кишечника - слепая кишка и червеобразный отросток, реже страдают другие отделы толстой и тонкой кишки. Инфильтрат захватывает всю толщу кишки, прорастает брюшину, брюшную стенку. При распаде инфильтрата на слизистой оболочке образуются язвы, распадающийся инфильтрат может вскрываться через брюшную стенку наружу (с образованием множественных гнойных, а иногда и каловых свищей) или в соседние органы: мочевой пузырь, почку, забрюшинное пространство. При пальпации живота инфильтрат определяется в виде очень плотного опухолевидного образования, неподвижного при прорастании в брюшную стенку или соседние органы. Появившуюся опухоль следует отдифференцировать от аппендикулярного инфильтрата: последний развивается сразу же за приступом острого аппендицита и под влиянием противовоспалительного лечения быстро подвергается регрессу.

Актиномикоз лёгкого характеризуется образованием специфической гранулёмы в лёгочной ткани. Плотный инфильтрат, разрастаясь, вовлекает в процесс паренхиму, плевру, бронхи, сосуды лёгкого. Он может прорастать плевру, грудную стенку, распространяться на диафрагму, средостение. Распад инфильтрата приводит к образованию абсцессов, каверн, свищей. Гной, содержащий друзы гриба, может отходить с мокротой при вскрытии инфильтрата в бронх или наружу (при прорастании грудной стенки). Процесс длится месяцами и даже годами и приводит к тяжёлому пневмосклерозу.

По клиническому течению актиномикоз лёгких в начальном периоде напоминает хроническую бронхопневмонию, не поддающуюся антибактериальной терапии. Дифференциальную диагностику проводят с опухолью, туберкулёзом лёгкого. Наличие инфильтрата в лёгком без труда определяют при рентгенологическом исследовании.

481

Использование рентгенологических методов, компьютерной томографии, бронхоскопии, особенности клинического течения (рост инфильтрата, его распад, отсутствие эффекта от антибактериальной терапии) позволяют исключить туберкулёз, рак лёгкого и поставить диагноз актиномикоза. В запущенных случаях, при распространении процесса на грудную стенку с характерной для актиномикоза клинической картиной поражения кожи диагноз не вызывает сомнений. Чрезвычайно большое значение имеет обнаружение друз в мокроте, гное, биоптатах, полученных при бронхоили торакоскопии в случае вовлечения в процесс бронхов или плевры.

Для лечения актиномикоза применяют препараты йода (йодид калия) в сочетании с рентгенотерапией. Актиномикоз лица и шеи легко поддаётся лечению, прогноз даже при запущенных формах благоприятный. При актиномикозе кишечника, лёгких проводят аналогичную консервативную терапию. В начальных стадиях прогноз благоприятный. При безуспешности консервативной терапии показано хирургическое лечение - резекция части кишки или лёгкого в сочетании с консервативной терапией. В далеко зашедших случаях, при прорастании в другие органы, развитии тяжёлых гнойных осложнений (гнойного плеврита, медиастинита, забрюшинной флегмоны) выполняют экстренные паллиативные операции - вскрытие флегмоны, дренирование средостения, плевральной полости.

Прогноз при запущенных формах актиномикоза лёгких и кишечника неблагоприятный.

СИБИРСКАЯ ЯЗВА

Сибирскую язву (anthrax) вызывает спорогенная палочка сибирской язвы (В. anthracis). Источником заражения становятся больные сибирской язвой животные, обычно овцы и крупный рогатый скот. Проникновение возбудителей в организм человека происходит при контакте человека с больным или павшим от сибирской язвы животным, при разделке туш, обработке кожи, меха, употреблении в пищу мяса больных животных. В зависимости от места внедрения микроорганизмов развивается кишечная (при употреблении в пищу заражённого мяса) или лёгочная (вследствие вдыхания спор сибирской язвы при работе с мехом, шкурой больного животного) форма заболевания. Кожная форма сибирской язвы возникает при попадании спор микробов в кожу при наличии ссадин, потёртостей, уколов, расчёсов. Не исключён перенос микроорганизмов или их спор мухами.

Для хирургической практики имеет значение кожная форма заболевания. Она проявляется развитием сибиреязвенного карбункула на месте внедрения возбудителя. Наиболее часто карбункул локализуется на открытых частях тела: лице, голове, шее

(60%), руках (25%).

Клинические проявления. После инкубационного периода (2-7 дней) появляется красный узелок небольших размеров, через 1-2 сут он превращается в пузырёк с голубовато-розоватым содержимым; выражена отёчность окружающих тканей. После вскрытия пузырька образуется толстый твёрдый струп чёрного цвета, вокруг появляются новые пузырьки. Отёк быстро нарастает, присоединяются регионарный лимфаденит, выраженная интоксикация, высокая температура тела, из-под струпа выделяется обильное количество серозной или кровянистой жидкости. После отторжения струпа образуются язвы (одна или несколько) с незначительным гнойным отделяемым. Иногда общее состояние больного страдает мало (при локализованной форме), но при генерализации инфекции, развитии сепсиса оно становится крайне тяжёлым.

482

Диагноз устанавливают на основании клинической картины заболевания и результатов бактериологического исследования отделяемого пузыря, струпа, язвы.

Кожную форму сибирской язвы следует отличать от фурункула, карбункула, бубонной формы чумы.

Лечение больных с кишечной и лёгочной формами сибирской язвы проводят в инфекционных отделениях больницы. Прогноз, как правило, неблагоприятный. При кожной форме сибирской язвы летальность составляет 2-20%, особенно неблагоприятен прогноз при локализации сибиреязвенного карбункула на лице и шее.

Больному следует обеспечить полный покой. На карбункул накладывают асептическую повязку. Никакие активные вмешательства (вскрытие, иссечение карбункула, удаление струпа) недопустимы из-за опасности генерализации инфекции.

Специфическое лечение включает использование противосибиреязвенной сыворотки в дозе 50-150 мл с интервалом 2-3 дня, антибиотиков широкого спектра действия (ципрофлоксацина, бензилпенициллина, эритромицина), химиотерапевтических средств.

483

ГЛАВА 13

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВО И ЛИМФООБРАЩЕНИЯ КОНЕЧНОСТЕЙ

Расстройство кровообращения конечностей обусловлено недостаточным притоком крови при заболеваниях артерий, нарушающих их проходимость, или недостаточным оттоком и застоем крови при изменении проходимости вен. Нарушение лимфообращения бывает вызвано расстройством оттока и застоем лимфы вследствие поражения лимфатических узлов или сосудов.

Причины, приводящие к нарушению крово- и лимфообращения, различны, но развивающиеся нарушения артериального, венозного кровотока и лимфообращения имеют некоторое сходство клинических проявлений, их объединяют в синдромы артериальной, венозной недостаточности и лимфостаза.

Основные варианты недостаточности крово-и лимфообращения

I.Артериальная недостаточность:

•острый ишемический синдром (острая артериальная недостаточность);

•хронический ишемический синдром (хроническая артериальная недостаточность). II. Венозная недостаточность:

•острая венозная недостаточность;

•хроническая венозная недостаточность.

III.Недостаточность лимфообращения:

•лимфостаз;

•слоновость.

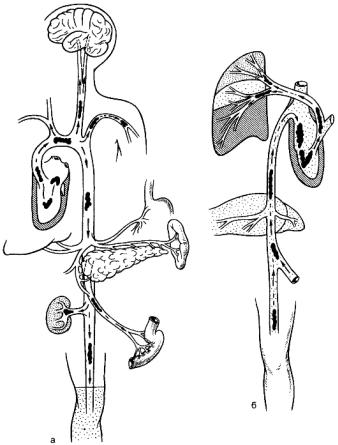

Острая артериальная недостаточность

Острая артериальная недостаточность чаще бывает обусловлена закупоркой (вследствие эмболии или тромбоза) артерий. Источником артериальной эмболии становятся пристеночные тромбы при инфаркте миокарда, пороках клапанов, мерцании предсердий. Перемещение эмбола показано на рис. 165. Источником венозной эмболии бывает тромбоз вен (распространённый тромбоз глубоких вен голени и бедра, восходящий тромбоз большой подкожной вены, тромб сафено-феморального соустья, полых вен). Оторвавшийся тромб переносится с током крови в правое предсердие, правый желудочек и затем в лёгочную артерию. Но возможна и перекрёстная эмболия, когда эмбол из венозной системы при незаращённом овальном окне перемещается с током крови в левую половину сердца и далее в артериальную систему.

484

Рис. 165. Тромбоэмболия артериальная (а) и венозная (б).

Основной вид эмболов - тромбы, значительно реже встречают воздушную (при ранении крупных вен, нарушении техники внутрисосудистых вливаний) и жировую (при переломе костей) эмболию.

Хроническая артериальная недостаточность

Хроническую артериальную недостаточность вызывают постепенно нарастающие стенозирование и окклюзия артерий, обусловленные такими заболеваниями, как облитерирующий эндартериит, болезнь Рейно, болезнь Бюргера, облитерирующий атеросклероз. При указанных заболеваниях дегенеративные или атеросклеротические изменения стенки сосуда приводят к сужению просвета артерий. Тромбоз артерий в местах их сужения обусловливает клиническую картину хронической и острой артериальной недостаточности с развитием гангрены.

Нарушения венозного оттока

Причина острого нарушения венозного кровотока - тромбоз или тромбофлебит магистральных вен конечностей. К хронической венозной недостаточности приводят перенесённый ранее тромбофлебит глубоких вен и варикозная болезнь.

Нарушения лимфооттока

Нарушение лимфооттока вызывают различные заболевания: лимфангиит, лимфаденит, травматические повреждения лимфатических сосудов или узлов, сдавление их гематомой, рубцами, блокада лимфатических узлов метастазами злокачественных опухолей.

485

Обследование больных с заболеваниями сосудов

Несмотря на сложность распознавания сосудистых заболеваний, правильный диагноз в большинстве случаев можно установить при клиническом обследовании больного. Обследование необходимо проводить в тёплом помещении при обязательном сравнении симметричных участков конечностей.

Жалобы

Больные жалуются на боль, слабость, усталость, тяжесть в ногах, расстройства чувствительности, отёки, изъязвления.

Боль, возникающая в ногах при ходьбе и исчезающая в покое, - патогномоничный симптом недостаточности артериального кровотока, обусловленного стенозом (сужением) или окклюзией (закупоркой) артерии. Это состояние носит название перемежающейся хромоты. Выраженность симптома зависит от степени нарушения кровотока.

Мышечная слабость, нарастающая при физической нагрузке, также становится постоянным спутником нарушенного артериального кровообращения.

Парестезия (онемение, ощущение ползания мурашек), анестезия (отсутствие всех видов чувствительности) характерны для нарушения артериального кровотока, отличаются периодичностью и усиливаются в момент функциональной активности.

Отёки - признак нарушения венозного кровотока или лимфообращения. Они могут быть постоянными или появляться к вечеру и исчезать к утру. Отекать может вся конечность или её часть.

Объективное обследование

При осмотре в некоторых случаях (например, при варикозной болезни) патологию обнаруживают сразу (по наличию расширенных вен с узлами), в других случаях осмотр позволяет выявить важные для диагностики сосудистых заболеваний нарушения трофики (питания) тканей.

Мышечную гипотрофию отмечают при заболеваниях артерий. Дистрофические изменения кожи (её истончение, выпадение волос, сухость, трещины, гиперкератоз, язвы) свидетельствуют о нарушении кровоснабжения. Большую диагностическую ценность имеет изменение окраски кожи (бледность, цианоз, мраморная окраска).

Увеличение объёма конечности за счёт отёка свидетельствует о недостаточности венозного кровотока или лимфообращения, локализация и выраженность изменений - о распространённости и тяжести заболевания.

Для объективной оценки выраженности отёка конечности измеряют окружность голени и бедра на разных уровнях, сравнивая с данными, полученными при измерении здоровой конечности на том же уровне.

Пальпация позволяет определить сразу несколько параметров:

• оценить изменение температуры различных участков кожи, для чего исследующий прикладывает кисти рук тыльной поверхностью к симметричным отделам конечности;

486

•выявить систолодиастолическое дрожание при артериовенозном свище, наличие флеболитов (через кожу прощупываются обызвествлённые тромбы, определяемые в виде образований каменистой плотности по ходу поверхностных вен);

•сравнить пульсацию на симметричных участках конечностей. Перкуссия артерий имеет меньшее значение (определение границы гематомы, аневризмы).

Аускультацию проводят в основных точках (в надключичной, подвздошной, паховой областях, в области пупка и над местом пульсирующего выпячивания). При сужении артерии выслушивают систолический, при артериовенозном свище - систолодиастолический шум.

Измерение объёма конечности на симметричных участках позволяет определить выраженность отёка и его изменения при лечении.

Специальные методы исследования.

Осциллография - регистрация пульсовых колебаний сосудистых стенок (осциллометрический индекс). Снижение осцилляции свидетельствует о недостаточности кровотока в артерии.

Реовазография - графическая регистрация кровенаполнения тканей на исследуемом участке. Для оценки функционального состояния сосудов используют пробы с нитроглицерином.

Допплерография - метод, основанный на использовании ультразвука. Даёт

возможность графической регистрации кровотока, позволяет измерить регионарное систолическое давление, определить состояние клапанов вен.

Радиоизотопная диагностика - исследование кровотока с помощью короткоживущих радионуклидов (сцинтиграфия).

Термометрия - измерение температуры кожи на симметричных участках конечностей с помощью электротермометра. Применяют инфракрасную термографию (с помощью тепловизора). Измерение температуры на симметричных участках позволяет определить состояние кровотока.

Рентгеноконтрастный метод: артерио-, флебо-, лимфография. Метод позволяет оценить проходимость сосудов (артерий, вен, лимфатических сосудов), наличие сужения просвета сосуда, окклюзии его эмболом, тромбом, состояние клапанов вен и др.

Капилляроскопия - микроскопическое исследование капилляров ногтевого ложа с целью оценки периферического кровотока.

АРТЕРИАЛЬНАЯ НЕПРОХОДИМОСТЬ (ОСТРАЯ И ХРОНИЧЕСКАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ)

Обследование больного с заболеваниями артерий имеет свои особенности. Бледная окраска кожи конечности - признак недостаточности кровообращения, при изменении положения тела (переходе из горизонтального положения в вертикальное) бледность сменяется багрово-синюшной окраской. Кожа сухая, шелушащаяся, ногти деформированы, утолщены, ломкие, отмечают выпадение волос, мышцы атрофичны.

487

При исследовании пульса выявляют его ослабление или исчезновение. На нижней конечности пульс исследуют: на бедренной артерии - ниже середины пупартовой связки, на подколенной - в ямке при согнутой в коленном суставе конечности и максимальном расслаблении мышц, на тыльной артерии стопы - между I и II плюсневыми костями, на задней большеберцовой артерии - позади внутренней лодыжки. На верхней конечности определяют пульсацию подкрыльцовой, плечевой и лучевой артерий (рис. 166).

Для оценки нарушения артериального кровообращения проводят специальные пробы.

•Проба Оппеля. Больной лежит на спине, приподняв ногу под углом 45° и удерживая в этом положении в течение 1 мин. Побледнение подошвы (симптом плантарной ишемии) свидетельствует о недостаточном артериальном кровообращении.

•Проба Самюэлса. В положении с приподнятыми ногами больной совершает 20-30 сгибаний в голеностопных суставах. Появление бледности подошв указывает на артериальную недостаточность.

•Проба Мошковича. На приподнятую нижнюю конечность в положении больного на спине накладывают на 5 мин жгут. После снятия жгута определяют время возникновения гиперемии кожи. В норме она появляется через 5-30 с, при облитерирующих заболеваниях

-через 3-5 мин.

Указанные пробы имеют диагностическое значение в начале заболевания (в стадии компенсации). При появлении симптома перемежающейся хромоты диагноз не представляет затруднений (стадии субкомпенсации и декомпенсации кровообращения).

Специальные методы исследования применяют для оценки степени нарушения кровообращения, наблюдения за развитием заболевания и эффективностью лечения.

При термометрии уменьшение температуры кожи на 0,5-0,7 градуса указывает на нарушение кровотока. При осциллографии отмечают снижение осцилляции (недостаточность кровотока). Реографический индекс понижен, что указывает на недостаточность артериального кровотока.

Рис. 166. Определение пульсации периферических артерий.

488

С помощью капилляроскопии при облитерирующих заболеваниях артерий выявляют извитые, петлистые и суженные капилляры. Артериография (рентгеноконтрастное исследование артерий) при облитерирующем атеросклерозе позволяет обнаружить сосуды с «изъеденным» внутренним контуром, участки сужения (окклюзии) просвета сосуда. При эндартериите отмечают выраженное равномерное сужение просвета артерий, часто на большом протяжении.

Острая артериальная непроходимость

Острая артериальная непроходимость вследствие внезапного прекращения кровотока в артерии - наиболее частая причина гангрены. К артериальной непроходимости приводят разрыв артерии при травме, сдавление жгутом, перевязка при операции, тромбоз, эмболия - закупорка сосуда чаще всего тромбом, реже воздухом или жиром, перенесённым током крови.

При эмболии артерий возникает ишемия конечности. Клинические признаки зависят от калибра обтурированного сосуда, уровня его закупорки, состояния коллатерального кровообращения и времени, прошедшего с момента закупорки.

При эмболии крупных артерий развивается синдром острой ишемии органа (например, конечности), обусловленный следующими факторами:

•закупоркой магистрального сосуда, острым растяжением сосуда над местом его закупорки;

•рефлекторным спазмом всей артериальной системы конечности - закупоренного сосуда, его ветвей, коллатералей ниже места закупорки;

•образованием продолженного тромба ниже места закупорки вследствие замедления тока крови и нарушения активности свёртывающей и противосвёртывающей систем крови.

Для уточнения диагноза, точного определения уровня эмболии используют специальные методы исследования: кожную термометрию, осциллографию, реографию, ангиографию.

В клиническом течении тромбоэмболии магистральных сосудов выделяют три стадии (по Савельеву B.C.).

•Ишемия I стадии - стадия функциональных расстройств. Она продолжается несколько часов и клинически проявляется острой болью в конечности, бледностью и похолоданием кожных покровов. Пульс на периферических артериях отсутствует. Болевая

итактильная чувствительность сохранена, активные движения в суставах возможны, хотя

иограничены. Восстановление кровообращения в конечности в этой стадии заболевания обеспечивает полное сохранение функций.

•Стадия II - стадия органических изменений. Болевая и тактильная чувствительность отсутствует, активные и пассивные движения в суставах резко ограничены, развивается мышечная контрактура, кожа синюшная. Продолжительность стадии 12-24 ч. При восстановлении проходимости сосуда в этой стадии заболевания можно сохранить конечность, но происходит полная утрата или резкое ограничение её функций.

489