- •Ю.В. Попков, а.И. Колтунов, а.А. Хотько Железобетонные конструкции

- •Предисловие

- •Содержание

- •Рабочая программа

- •Цель и задачи дисциплины

- •Виды занятий и формы контроля знаний

- •3. Тематический план лекционного курса

- •Итого: 48 часов

- •4. Тематический план практических занятий

- •Итого: 16 часов

- •5. Рейтинговая система контроля успешности обучения студентов

- •6. Общие методические рекомендации по изучению курса

- •Основная

- •Дополнительная

- •Раздел 1. Физико-механические свойства

- •Вопросы для самоконтроля

- •Лекция 2. Физико-механические свойства бетона. Прочностные характеристики бетона

- •2.1. Общие сведения о сопротивлении бетона

- •2.2. Прочностные характеристики бетона

- •2.3. Сопротивление бетона растяжению

- •Вопросы для самоконтроля

- •Лекция 3. Деформативные свойства бетона

- •3.1. Диаграмма деформирования бетона

- •3.2. Деформативность бетона

- •3.3. Объемные деформации бетона

- •3.4. Температурные деформации бетона

- •3.5. Силовые деформации бетона

- •3.6. Деформации бетона при однократном кратковременном загружении

- •3.7. Деформации бетона при длительном действии нагрузки. Ползучесть бетона

- •Вопросы для самоконтроля

- •Лекция 4. Арматура для железобетонных конструкций

- •4.1. Требования, предъявляемые к арматуре

- •4.2. Механические свойства арматурных сталей

- •4.3. Классы арматуры, соответствующие им нормативные и расчетные сопротивления

- •4.4. Деформативные характеристики арматуры

- •4.5. Арматурные изделия

- •Вопросы для самоконтроля

- •Лекция 5. Физико-механические свойства железобетона

- •5.1. Совместная работа арматуры с бетоном

- •5.2. Усадка и ползучесть железобетона

- •Вопросы для самоконтроля

- •Лекция 6. Стадии напряженно-деформированного состояния сечений, нормальных к продольной оси железобетонного элемента

- •Вопросы для самоконтроля

- •Лекция 7. Основы РасчетА железобетонных конструкций

- •Метод предельных состояний

- •7.2. Воздействия на железобетонные конструкции в методе предельных состояний

- •7.3. Нормативные и расчетные характеристики материалов в методе предельных состояний

- •Вопросы для самоконтроля

- •Вопросы к Тестовому контролю

- •Раздел 2. Расчеты железобетонных конструкций по предельным состояниям Лекция 8. Прочность сечений, нормальных к продольной оси железобетонных конструкций в методе предельных усилий

- •8.1. Общие положения

- •Классификация методов расчета железобетонных элементов по прочности сечений, нормальных к продольной оси элемента при действии изгибающего момента и продольных сил.

- •8.2. Критерий, определяющий расчетный случай разрушения

- •8.3. Расчетные уравнения

- •Вопросы для самоконтроля

- •9.2. Упрощенный деформационный метод

- •Вопросы для самоконтроля

- •Лекция 10. Прочность сечений при действии изгибающих моментов и продольных сил с учетом влияния гибкости элементов стержневых систем

- •10.1. Основные положения расчета

- •10.2. Приближенные методы учета продольного изгиба при расчете сжатых элементов стержневых систем

- •10.3. Классификация конструкций по характеру проявления продольного изгиба

- •10.4. Расчетные длины сжатых элементов

- •10.5. Метод расчета, основанный на проверке «устойчивой прочности» гибкого элемента

- •10.6. Упрощенный нелинейный расчет (метод определения кривизны)

- •Вопросы для самоконтроля

- •Лекция 11. Прочность растянутых элементов

- •11.1. Центрально растянутые элементы.

- •11.2. Внецентренно растянутые элементы

- •12.2. Прочность наклонных сечений железобетонных элементов без поперечного армирования

- •12.3. Расчет элементов на действие поперечной силы на основе расчетной модели наклонных сечений

- •Вопросы для самоконтроля

- •Лекция 13. Прочность сечений, наклонных к продольной оси при действии изгибающего момента. Метод ферменной аналогии (стержневая модель)

- •13.1. Расчет прочности сечений, наклонных к продольной оси при действии изгибающего момента

- •13.2. Метод ферменной аналогии (стержневая модель)

- •Вопросы для самоконтроля

- •Лекция 14. Прочность железобетонных эллементов при местном действии нагрузок

- •14.1. Расчет бетонных элементов по прочности на смятие

- •14.2. Расчет прочности на смятие элементов с косвенным армированием

- •14.3. Расчет на отрыв

- •14.4. Расчет на продавливание

- •Вопросы для самоконтроля

- •Лекция 15. Усталостная прочность конструкций

- •Вопросы для самоконтроля

- •Лекция 16. Расчет трещиностойкости железобетонных конструкций

- •16.1. Сопротивление железобетонного элемента раскрытию нормальных трещин

- •16.2. Расчет ширины раскрытия наклонных трещин

- •Вопросы для самоконтроля

- •Лекция 17. Расчет железобетонных конструкций по деформациям

- •17.1. Предельно допустимые прогибы

- •17.2. Расчетные модели для определения прогибов

- •17.3. Прогибы железобетонных элементов, работающих без трещин

- •17.4. Прогибы железобетонных элементов, работающих с трещинами

- •Вопросы для самоконтроля

- •Лекция 18. Требования по конструированию железобетонных конструкций

- •18.1. Защитный слой бетона

- •18. 2. Предельное содержание арматуры в сечении

- •18.3. Минимальные размеры поперечного сечения

- •Минимально допустимая толщина железобетонных плит

- •18.4. Расстояния между стержнями продольной арматуры

- •18.5. Расстояние между стержнями поперечной арматуры

- •18.6. Рекомендуемые диаметры арматурных стержней

- •Предельно допустимые диаметры арматуры

- •Вопросы для самоконтроля

- •Раздел 3. Предварительно напряженные конструкции Лекция 19. Общие сведения о предварительно напряженных конструкциях

- •19.1. Общие сведения

- •19.2. Классификация предварительно напряженных конструкций

- •19.3. Технология создания предварительного напряжения в конструкциях

- •19.4. Сущность предварительно напряженных конструкций

- •Вопросы для самоконтроля

- •Лекция 20. Потери предварительного напряжения

- •20.1. Назначение величины предварительного напряжения

- •20.2. Виды потерь предварительного напряжения

- •20.3. Определение потерь предварительного напряжения

- •20.4. Усилие предварительного обжатия

- •20.5. Нормальные напряжения при обжатии

- •Вопросы для самоконтроля

- •Лекция 21. Особенности расчета предварительно напряженных конструкций

- •21.1. Общие положения

- •21.2. Особенности расчета предварительно напряженных конструкций по предельным состояниям первой группы

- •21.3. Особенности расчетов предварительно напряженных конструкций по предельным состояниям второй группы

- •21.4. Расчет предварительно напряженной конструкции при передаче усилия предварительного обжатия

- •Вопросы для самоконтроля

- •Лекция 22. Требования по конструированию предварительно напряженных железобетонных конструкций

- •22.1. Общие положения

- •22.2. Размещение арматуры в сечении

- •22.3. Защитный слой бетона

- •22.4. Требования к анкеровке напрягаемой арматуры

- •Вопросы для самоконтроля

- •Руководство к практическим занятиям Общие требования

- •Цели и содержание занятий

- •Тема 1. Расчет прочности нормальных сечений железобетонных элементов прямоугольного профиля при действии изгибающих моментов

- •Решение:

- •Пример 2

- •Решение:

- •Решение:

- •Пример 4

- •Решение:

- •Задачи для самостоятельного решения.

- •Пример 5

- •Пример 7

- •Пример 8

- •Задачи для самостоятельного решения

- •Тема 3 Расчет прочности нормальных сечений и площади продольной арматуры железобетонных элементов таврового профиля при действии изгибающих моментов

- •Пример 9

- •Решение:

- •Пример 10

- •Решение:

- •Задачи для самостоятельного решения.

- •Контрольная работа №1

- •Решение:

- •Пример 12

- •Решение:

- •Задачи для самостоятельного решения

- •Тема 5. Расчет прочности и площади поперечной арматуры наклонных сечений изгибаемых железобетонных элементов

- •Решение:

- •Пример 14

- •Решение:

- •Задачи для самостоятельного решения.

- •Тема 6. Расчет прочности и площади поперечного сечения продольной арматуры железобетонных элементов по общему деформационному методу с применением программного комплекса «Бета»

- •Пример 15

- •Задачи для самостоятельного решения

- •Контрольная работа №2

- •Вопросы к экзамену

- •Приложения

- •Термины и определения Арматура для железобетонных изделий и конструкций

- •Бетоны для бетонных и железобетонных конструкций

- •Конструкции и изделия бетонные и железобетонные

- •Проектирование бетонных и железобетонных конструкций

- •Изготовление бетонных и железобетонных конструкций

- •Эксплуатация бетонных и железобетонных конструкций

3.2. Деформативность бетона

В бетоне принято различать деформации двух видов:

а) объемные, развивающиеся во всех направлениях под влиянием усадки, набухания, расширения (физико-химического или (и) температурного);

б) силовые, развивающиеся, главным образом, вдоль направления действующих усилий; силовым продольным деформациям соответствуют вполне определенные поперечные деформации, характеризуемые коэффициентом поперечной деформации (коэффициентом Пуассона).

3.3. Объемные деформации бетона

Усадка и набухание. Под усадкой в общем случае принято понимать объемное сокращение бетона (раствора, цементного камня) в результате физико-химических процессов, происходящих при взаимодействии цемента с водой, изменения влажности цементного камня и карбонизации бетона.

Усадку принято подразделять на две составляющие:

– химическую усадку, связанную с потерей воды при протекании процессов гидратации вяжущего;

– физическую усадку, обусловленную потерей части свободной влаги бетона при ее испарении из открытых пор и капилляров в атмосферу (при сухих условиях эксплуатации).

В общем случае величина усадочной деформации на макроскопическом уровне зависит от следующих основных факторов:

– количества, вида цемента и его активности;

– количества воды затворения или, другими словами, водоцементного отношения;

– температурно-влажностных условий окружающей среды;

– крупности заполнителя и его физико-механических свойств (как фактор, определяющий задерживающее влияние по отношению к свободным деформация усадки цементного камня);

– объемного содержания цементного камня в бетоне;

– межзерновой пустотности заполнителей бетона;

– присутствия добавок и ускорителей твердения, оказывающих влияния на условия формирования структуры бетона (процессы структурообразования).

3.4. Температурные деформации бетона

Нормы по проектированию железобетонных конструкций в интервале температур от –20 до +100 °С рекомендуют принимать значения коэффициента температурного расширения равным at = 1´10–5 1/°С. В наиболее часто встречаемых эксплуатационных ситуациях это значение мало отличается от коэффициента температурного расширения стали (1,2´10–5 1/°С).

3.5. Силовые деформации бетона

Если бетон подвергнуть попеременно нагрузке и разгрузке (циклическим нагружениям), то на полученном графике отчетливо выделяется участок остаточных относительных деформаций, который увеличивается с ростом количества циклов нагружения (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Зависимость «s–e» при циклических нагружениях бетона.

Поэтому, силовые относительные деформации в зависимости от характера приложения нагрузки и длительности ее действия подразделяют на:

а) относительные деформации при однократном загружении кратковременной нагрузкой;

б) относительные деформации при длительном действии однократно приложенной нагрузки;

в) относительные деформации при многократно повторяющемся действии нагрузки.

3.6. Деформации бетона при однократном кратковременном загружении

Модуль деформаций бетона

Характеристикой упруго-пластических свойств бетона является его модуль деформаций, устанавливающий зависимость между напряжениями и относительными деформациями в любой точке диаграммы деформирования

Учитывая нелинейную связь между напряжениями и деформациями обычно используют при определении модуля продольных деформаций:

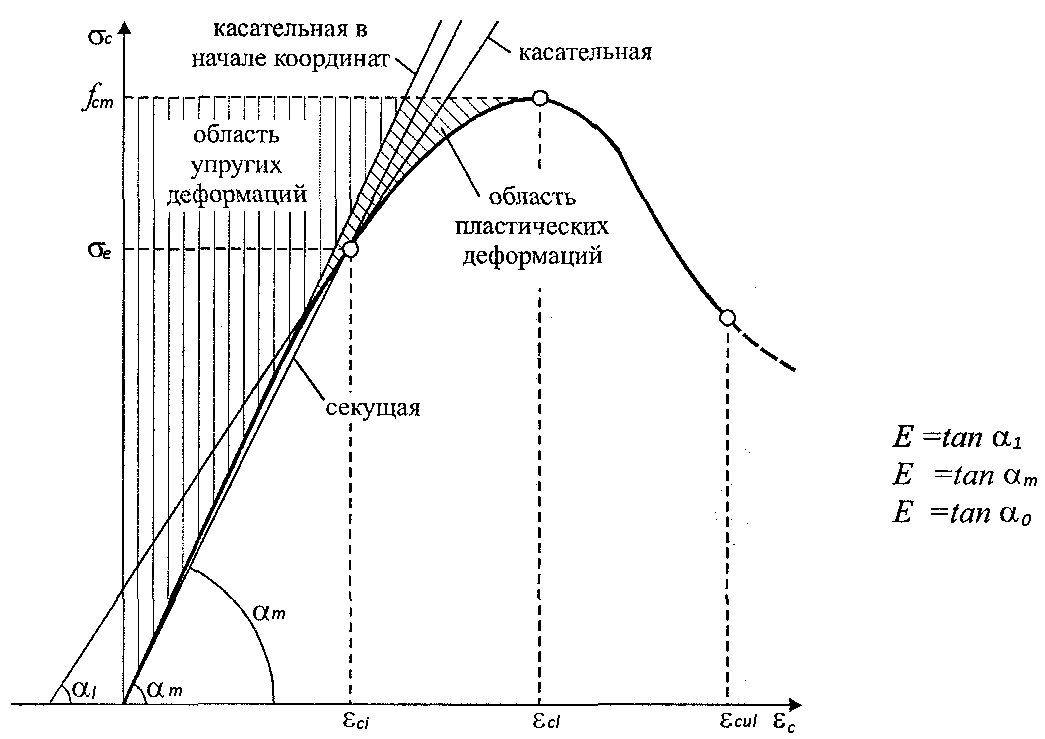

– мгновенный модуль полных деформаций Ес, выражаемый тангенсом угла наклона касательной к кривой, описывающей диаграмму «s–e» в ее произвольной точке (рис. 3.6);

Рис. 3.6. К определению модуля деформаций бетона

– средний модуль упругости Ecm, выражаемый тангенсом угла наклона секущей, проходящей через начало координат (s = 0) и точку на кривой при sе = 0,4fcm;

– начальный модуль упругости Ecо, выражаемый тангенсом угла наклона касательной к кривой, описывающей диаграмму «s–e», и проходящей в начале координат (sс = 0).

Величину среднего модуля упругости для тяжелого и мелкозернистого бетонов в соответствии с нормами определяют по эмпирической формуле вида (МПа):

![]() (3.1)

(3.1)

Нормы проектирования железобетонных конструкций устанавливают значения среднего модуля упругости Ecm, основанные на структурно-механической модели бетона с учетом технологических свойств бетонной смеси.

Значения относительных деформаций в параметрических точках диаграммы деформирования бетона при осевом сжатии

Как было показано выше, при расчетах железобетонных конструкций диаграмма деформирования (состояния) рассматривается как обобщенная характеристика механических свойств бетона. Для ее аналитического описания, а также для определения критерия наступления предельного состояния конструкции, необходимо иметь обоснованные значения относительных деформаций в параметрических точках: eс1 – относительной деформации, соответствующей пиковым напряжениям диаграммы, и ecu – предельной деформации бетона при сжатии.

Нормы устанавливают значения относительной деформации eс1 в зависимости от класса бетона, соблюдая установленную тенденцию к ее возрастанию с ростом прочности материала. При этом численные значения, внесенные в СНБ 5.03.01-02 приняты с некоторым обоснованным запасом в сторону обеспечения безопасности конструкции. Особенно это характерно для высокопрочных бетонов (выше С50/60).

Если принятые в нормах численные значения относительной деформации eс1 отражают единую тенденцию возрастания этой величины с ростом прочности бетона, то в отношении назначения предельной относительной деформации (предельной сжимаемости) ecu у специалистов нет единого мнения. Нормы предлагают принимать предельную относительную деформацию для бетонов нормальной прочности (до С50/60 включительно) постоянной и равной ecu = 3,5 ‰ .

Коэффициент

поперечных деформаций бетона при сжатии

или так называемый коэффициент Пуассона

принимают равным

![]() =0,20.

В случае, когда допускается образование

трещин в бетоне растянутой зоны,

коэффициент Пуассона принимают равным

=0.

=0,20.

В случае, когда допускается образование

трещин в бетоне растянутой зоны,

коэффициент Пуассона принимают равным

=0.