- •V. Топографическая анатомия и оперативная хирургия груди

- •59. Топографическая анатомия грудной клетки. Границы, отделы и области. Слои подключичной области, топография межреберных промежутков.

- •65. Анатомическое строение сердца. Форма и размеры сердца, внешнее строение, камеры и клапаны сердца, фиброзный скелет сердца, строение стенки сердца.

- •66. Топография сердца. Голотопия, скелетотопия, синтопия.

- •71. Операции при гнойном мастите. Расположение гнойников и разрезов, анатомическое обоснование и техника операций.

- •72. Пункция плевральной полости. Показания, техника, анатомическое обоснование, возможные осложнения и их предупреждение.

- •73. Операции при проникающем ранении грудной клетки. Этапы операции, анатомическое обоснование, особенности операций в зависимости от вида пневмоторакса.

- •74. Радикальные операции на легких. Пневмонэктомия, лобэктомия, сегментэктомия. Сущность операций, анатомическое обоснование, оперативные доступы, основные этапы.

- •75. Операции при ранении сердца. Оперативные доступы, принципы, анатомическое обоснование.

- •77. Хирургическое лечение ишемической болезни сердца. Виды и сущность операций, современные возможности и перспективы.

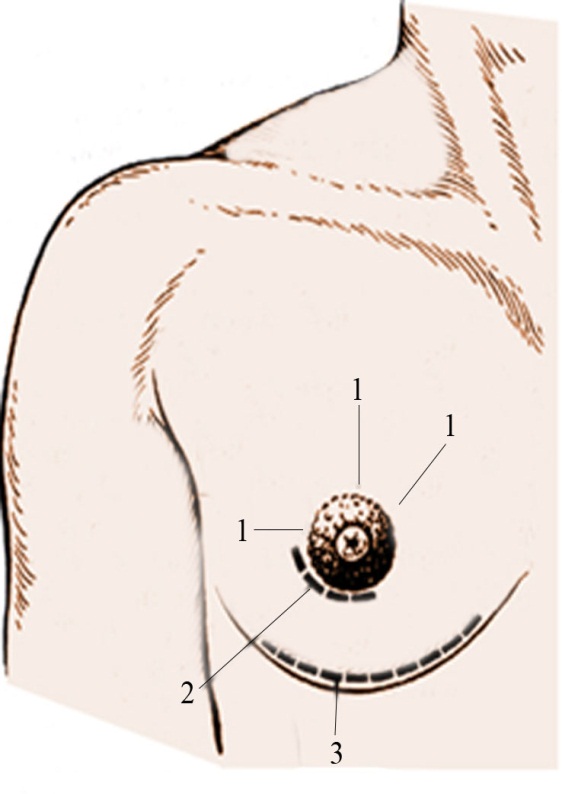

71. Операции при гнойном мастите. Расположение гнойников и разрезов, анатомическое обоснование и техника операций.

Ответ.

Гнойный мастит – гнойное воспаление молочной железы.

Классификация:

Интрамаммарные гнойные маститы располагаются внутри долек молочной железы.

Поверхностные гнойные маститы располагаются в околососковой зоне под кожей.

Галактофорит – проточковая форма гнойного мастита.

Субареолярные гнойные маститы располагаются глубже околососковой зоны.

Ретромаммарные гнойные маститы располагаются между капсулой молочной железы и фасцией груди.

Разрезы

При поверхностных гнойных маститах проводят радиальные разрезы, которые не доводят до ареолы на 1,5 см.

При субареолярных гнойных маститах используют разрез окаймляющий ареолу.

При ретромаммарных гнойных маститах, применяют разрез по переходной кожной складке.

ВСКРЫТИЕ И ДРЕНИРОВАНИЕ РЕТРОМАММАРНОГО АБСЦЕССА

Разрезом по переходной кожной складке послойно рассекают мягкие ткани.

Молочную железу приподнимают вверх и тупо пальцем вскрывают и дренируют гнойник расположенный в ретромаммарной клетчатке.

При премаммарном и интрамаммарном - радиальным разрезом, не затрагивая ареолу и сосок. Разрез должен обеспечивать хороший отток гнойного отделяемого (длина вдвое больше глубины). Для лучшего оттока – контрапертура. Ревизия раны и дренирование полости резиновой или полихлорвиниловой трубкой.

Недостаток радиальных разрезов - грубые, деформирующие послеоперационные рубцы на коже МЖ.

При ретромаммарных маститах - дугообразный разрез под железой по переходной складке.

Секторальная резекция в пределах здоровых тканей.

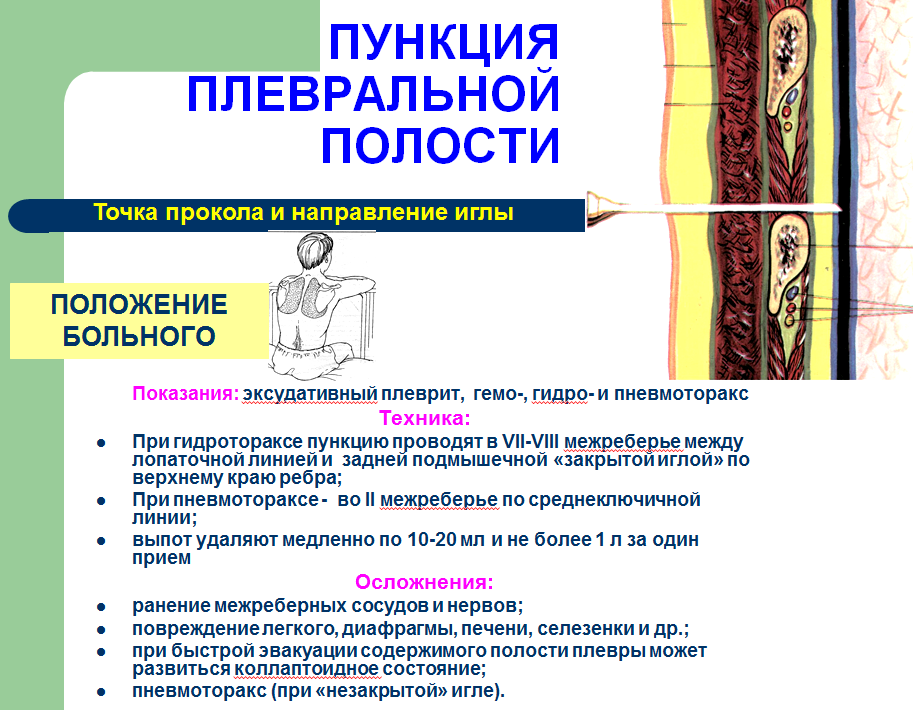

72. Пункция плевральной полости. Показания, техника, анатомическое обоснование, возможные осложнения и их предупреждение.

Ответ.

Показания:

1 – диагностическое, для определения характера экссудата;

2 – лечебная, для удаления экссудата и последующего введения в плевральную полость лекарственных средств.

Техника:

Положение больного сидя с локтями на спинке стула.

Оттягивают кожу по ребру кверху.

Прокол плевры делают по верхнему краю нижележащего ребра в VII-VIII межреберье по задней подмышечной линии иглой с резиновой трубкой на зажиме.

Игла должна быть направлена несколько кверху параллельно куполу диафрагмы.

Перед забором экссудата к дренажной трубке подсоединяют шприц Жане и снимают зажим с трубки для удаления жидкости.

Закончив забор экссудата дренажную трубку пережимают зажимом, чтобы в полость плевры не попал воздух.

73. Операции при проникающем ранении грудной клетки. Этапы операции, анатомическое обоснование, особенности операций в зависимости от вида пневмоторакса.

Ответ.

Ранения груди:

непроникающие – без повреждения внутригрудной фасции;

проникающие – с повреждением внутригрудной фасции и париетальной плевры в тех местах, где она прилежит к этой фасции.

Осложнения проникающих ранений (представляющие угрозу для жизни):

гемоторакс – скопление крови в полости плевры: свободный и осумкованный; в зависимости от величины свободного гемоторакса - малый, средний и тотальный;

хилоторакс – скопление лимфы в плевральной полости (консервативный и оперативный методы лечения);

эмфизема (попадание воздуха в клетчатку): подкожная, медиастинальная;

пневмоторакс – скопление воздуха в плевральной полости: наружный и внутренний; закрытый, открытый и клапанный.

Под пневмотораксом следует понимать скопление воздуха в плевральной полости. При раневом пневмотораксе воздух в плевральную полость может попасть двумя путями: через отверстие в грудной стенке при проникающем ранении (наружный пневмоторакс) или через поврежденный бронх (внутренний пневмоторакс). Поступление воздуха в плевральную полость при ее разгерметизации обусловлено отрицательным давлением в ней. Различают три вида пневмоторакса: закрытый, открытый и клапанный.

При закрытом пневмотораксе воздух в плевральную полость попадает в момент ранения. Это приводит к ателектазу легкого на поврежденной стороне. При отсутствии кровотечения (гемоторакс) не требуется хирургического вмешательства, воздух через 7-12 дней рассасывается, легкое расправляется. При наличии большого количества воздуха в полости плевры показано его удаление путем плевральной пункции.

Наиболее опасными являются открытый и клапанный пневмоторакс.

Открытый пневмоторакс возникает чаще при зияющей ране грудной стенки. При этом образуется свободное сообщение между плевральной полостью и атмосферным воздухом. Значительно реже открытый внутренний пневмоторакс развивается при повреждении главного бронха или трахеи. Особая тяжесть раненого при открытом пневмотораксе связана с развитием плевропульмонального шока. При плевропульмональном шоке развивается целый комплекс патофизиологических механизмов, обусловленных рядом факторов, вызывающих глубокие нарушения дыхания и кровообращения. Возникает ателектаз легкого на стороне повреждения груди, что приводит к резкому уменьшению дыхательной поверхности и развитию дыхательной недостаточности. Усугубляет дыхательную недостаточность парадоксальное дыхание. Во время вдоха происходит расширение легкого на непораженной стороне, дальнейшее уменьшение размеров спавшегося легкого на стороне ранения. При выдохе, наоборот, происходит уменьшение объема легкого на здоровой стороне и увеличение на стороне поражения. Таким образом, при входе и выходе легкие на пораженной и здоровой сторонах меняют свой объем в противофазе (парадоксально), вследствие чего нарушается оксигенация крови и возрастает дыхательная недостаточность.

Из-за разницы внутриплеврального давления на здоровой и пораженной сторонах возникает непрерывное колебание средостения в ритме дыхания – баллотирование средостения, которое приводит к нарушению ритма сердечных сокращений, раздражению «шокогенных» зон. Вследствие разгерметизации плевральной полости (нарушение присасывающего действия грудной полости) нарушается движение крови по венам, возникает венозный застой не только в большом, но и в малом круге кровообращения. Кроме того, париетальная плевра является огромным рецепторным полем и воздействие атмосферного воздуха на нее также способствует развитию плевропульмонального шока.

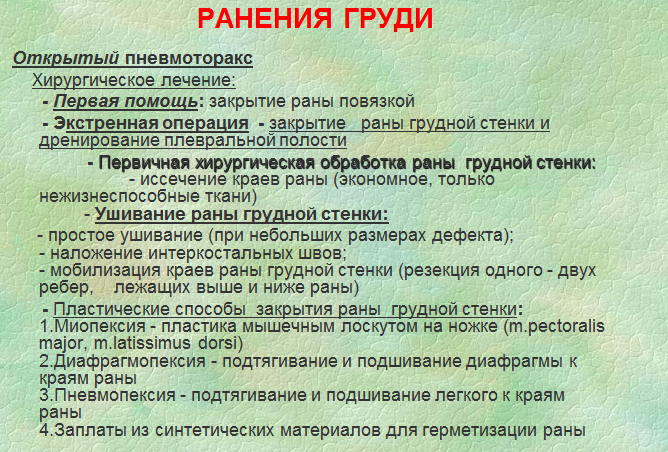

Первая помощь при открытом пневмотораксе заключается в наложении на рану окклюзионной повязки. Хирургическое лечение открытого пневмоторакса заключается в герметичном ушивании раны грудной стенки и дренировании плевральной полости с целью расправления легкого. Герметизация плевральной полости достигается путем наложения двухрядного шва. Первый ряд – плевромышечный шов, который накладывается рассасывающимся материалом. В шов включают париетальную плевру, внутригрудную фасцию и межреберные мышцы. Второй ряд швов накладывается на поверхностные мышцы грудной стенки. При обширных повреждениях грудной стенки производят сближение рядом лежащих ребер с остатками мягких тканей (полистпастный шов).

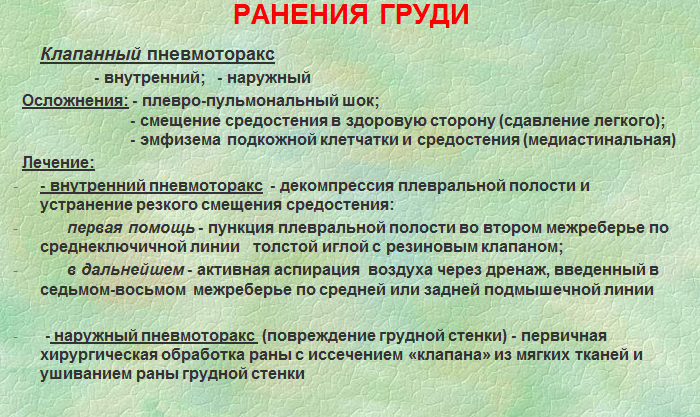

Клапанный пневмоторакс возникает при формировании из тканей вокруг раны вентеля, который пропускает воздух только в плевральную полость. Чаще возникает внутренний клапанный пневмоторакс при ранениях бронха, реже, при повреждениях грудной стенки (наружный пневмоторакс). При клапанном пневмотораксе, так же как и при открытом, развивается плевропульмональный шок. Клапанный пневмоторакс, характеризующийся непрерывным нарастанием давления в плевральной полости, еще называют напряженным. Обязательный спутник клапанного пневмоторакса – выраженная эмфизема подкожной клетчатки.

В основе оказания первой помощи при клапанном пневмотораксе лежит декомпрессия плевральной полости и устранение резкого смещения средостения. Это достигается с помощью пункции плевральной полости толстой иглой во втором межреберье по среднеключичной линии. Хирургическая помощь при клапанном пневмотораксе, развивающемся при повреждении грудной стенки, заключается в иссечении клапана из мягких тканей в процессе первичной хирургической обработки и ушивания раны таким же способом, как при открытом пневмотораксе. При внутреннем клапанном пневмотораксе осуществляют активную аспирацию плевральной полости через дренаж, введенный в седьмом-восьмом межреберье по средней или задней подмышечной линии.