- •I. Общие вопросы оперативной хирургии и топографической анатомии

- •2. Вклад н.И. Пирогова в развитие хирургии.

- •3. Отечественные школы оперативной хирургии и топографической анатомии.

- •4. Хирургическая операция. Определение, обоснование, группы и виды, структура и этапы операции.

- •5. Оперативный доступ и прием. Определение, требования к оперативным доступам, критерии их оценки, виды оперативных приемов, индивидуализация доступа и приема.

- •3. Бескровность вмешательства (по возможности):

- •6. Хирургический инструментарий. Группы и виды, характеристика основных инструментов, правила пользования хирургическими инструментами.

- •7. Разъединение и соединение тканей. Виды и способы, характеристика современного шовного материала, применение в хирургии склеивающих веществ, ультразвука, лазера, плазменного скальпеля.

- •8. Учение в.Н. Шевкуненко об индивидуальной и возрастной анатомической изменчивости органов и систем. Основные его положения и клиническое значение.

- •10. Сосудисто-нервный пучок. Состав, топография, анатомо-функциональное единство, различия во внешнем строении сосудов и нервов, клиническое значение.

- •12. Кава-кавальные и порто-кавальные межвенозные анастомозы. Виды, анатомия, клиническое значение.

- •Основные кава-кавальные анастомозы

- •Основные порто-кавальные анастомозы

- •13. Трансплантация органов и тканей. Виды трансплантации, современные возможности, основные проблемы и перспективы развития трансплантологии.

10. Сосудисто-нервный пучок. Состав, топография, анатомо-функциональное единство, различия во внешнем строении сосудов и нервов, клиническое значение.

Ответ.

Сосудисто-нервный пучок – совокупность магистральной артерии, одной или двух сопутствующих вен, лимфатических сосудов, нерва, имеющих единую топографию, окруженных общим фасциальным влагалищем и кровоснабжающих, дренирующих, иннервирующих, как правило, одну и ту же область или орган.

Для определения положения (топографии) сосудисто-нервного пучка определяют проекционную линию. Проекционная линия - условная линия на поверхности тела, проводимая между определенными ориентирами, соответствующая положению линейного анатомического образования. Знание проекционных линий значительно облегчает отыскание сосудов и нервов при операции.

Топография сосудисто-нервных пучков определяется следующими факторами: отношением сосудисто-нервных пучков к мышцам (мышца-ориентир) и межмышечным промежуткам, отношение их к фасциям и участием последних в образовании сосудистых влагалищ. Эти влагалища, как учил Н.И. Пирогов, способствуют самопроизвольной остановке кровотечения при повреждениях сосудов, участвуют в образовании стенок аневризм, являются путями распространения гнойных отеков.

Положения анатомо-функционального единства:

1) Артерии, вены и нервы расположены рядом и имеют единое влагалище.

2) Все они обмениваются своими элементами: a. nervorum, v. nervorum, нервные отростки к сосудам (ваза вазорум, ваза нерворум, нервы сосудов).

3) Раздражение одного из элементов вызывает раздражение других элементов: например, при повреждении нерва, идущего в СНП, происходит спазм артерии, идущей в этом же СНП.

4) СНП идет к определённым анатомо-топографическим зонам.

Различия во внешнем строении нервов, артерий и вен

1. Артериальный ствол в составе сосудисто-нервного пучка, как правило, имеет меньший диаметр, чем сопровождающая его вена, но более плотную и толстую стенку.

2. При повреждении просвет артерии зияет, впросвет вены чаще спавшийся.

3. На конечностях артерию сопровождают две вены.

4. Нервный ствол имеет более светлую окраску, никогда не спадается при сдавлении и не имеет пульсации.

Закономерности расположения СНП:

1. Сосудисто-нервный пучок располагается на сгибательных поверхностях тела.

2. Крупные сосудисто-нервные пучки находятся в укрытых местах, в желобах и каналах, образованных костями, мышцами и фасциями.

3. На фасциях в местах, соответствующих межмышечным промежуткам и расположениям сосудисто-нервных пучков видны беловатые полоски.

У относительно крупных артерий, вен и нервов почти всегда есть собственные фасциальные влагалища разной степени выраженности, которые составляют единый комплекс с общими фасциальными влагалищами сосудисто-нервных пучков.

Закономерности распределения артерий

1. Артерии располагаются по ходу нервной трубки и нервов.

2. Артерии делятся на париетальные (к стенкам полостей тела) и висцеральные (к содержимому их, т.е. к внутренностям).

3. Каждая конечность получает один главный ствол.

4. Артерии туловища сохраняют сегментарное строение.

5. Большая часть артерий располагается по принципу двухсторонней симметрии: парные артерии сомы и внутренностей.

6. Артерии идут вместе с другими частями сосудистой системы – с венами и лимфатическими сосудами, образуя общий сосудистый комплекс (пучок).

7. Артерии идут соответственно скелету, составляющему основу организма.

Форма ветвления бедренной артерии

А) Рассыпная форма ветвления

Б) Магистральная форма ветвления

Закономерности распределения вен

1. В венах кровь течет в большей части тела (туловище и конечности) против направления действия силы тяжести и потому медленнее, чем в артериях.

2. Венозное русло в своей массе значительно шире, чем артериальное.

Большая ширина венозного русла по сравнению с артериальным обеспечивается большим калибром вен, большим их числом, парным сопровождением артерий, наличие вен, сопровождающих артерии, большим количеством анастомозов и большей густотой венозной сети, образованием венозных сплетений и синусов наличием воротной системы в печени.

3. Глубокие вены, сопровождающие артерии, при своем распределении подчиняются тем же законам, что и сопровождаемые ими артерии, при этом в большинстве случаев одну артерию сопровождают две вены.

4. Вены идут по кратчайшему расстоянию, т.е. приблизительно по прямой линии, соединяющей место происхождения данной вены с местом впадения ее.

5. Венозные сплетения встречаются главным образом на внутренних органах, объем которых изменяется, но располагаются в полостях с неподатливыми стенками и облегчают отток венозной крови. Этим объясняется обилие венозных сплетений вокруг органов малого таза, в позвоночном канале, где постоянно колеблется давление спиномозговой жидкости, и в других аналогичных местах при увеличении органов и сдавлении их стенки.

6. В полостях черепа, где мельчайшее затруднение венозного оттока отражается на функции головного мозга, имеются, кроме вен, специальные приспособления – венозные синусы с неподатливыми стенками, образованными твердой мозговой оболочной.

7. К специальным приспособлениям относятся вены, расположенные в каналах diploe – venae diploicae.

8. У человека в связи с вертикальным положением тела ряд вен имеют клапаны, особенно в нижних конечностях.

Закономерности распределения нервов

1. Соответственно группировке органов тела вокруг нервной системы нервы расходятся стороны от срединной линии, на которой располагается центральная нервная система.

2. Соответственно строению тела по принципу двусторонней симметрии нервы являются парными и идут симметрично.

3. Соответственно метамерному строению туловища нервы этой области сохраняют сегментарное строение.

4. Нервы идут по кратчайшему расстоянию от места выхода из спинного или головного мозга к органу.

11. ОСНОВЫ УЧЕНИЯ О КОЛЛАТЕРАЛЬНОМ КРОВООБРАЩЕНИИ. Определение, сущность и пути коллатерального кровообращения, виды межсосудистых анастомозов, пластичность кровеносной системы, клиническое значение коллатерального кровообращения.

Ответ.

Коллатеральное (окольное) кровообращение — обходной путь восстановления кровотока после нарушения проходимости основного магистрального ствола, способствующее бесперебойному кровоснабжению органов и тканей.

Начало широким исследованиям коллатерального кровообращения было положено в XIX веке Н.И. Пироговым, Э. Купером, Р. Леришем, С. Нотнагелем, Л. Портой. В ХХ веке они развивались В.А. Оппелем, В.Н. Тонковым, В.Н. Шевкуненко и их научными школами. В.Н. Тонковым создано учение о пластичности кровеносных сосудов, т.е. способности кровеносного русла изменять свою морфологическую организацию при изменении условий гемодинамики.

Применительно к коллатеральному кровообращению это свойство лежит в основе развития новых кровеносных сосудов и межсосудистых анастомозов, образующих новые пути окольного кровотока и восстановления нарушенного кровообращения.

Коллатеральный кровоток восстанавливается за счет имеющихся анастомозов и вновь образующихся сосудов.

Первое место по практическому значению занимают сосуды и анастомозы мышечной ткани, т.к. их просвет в значительной степени меняется в зависимости от физиологической нагрузки на орган.

Пути коллатерального кровотока

При перевязке общей сонной артерии

Окольное кровообращение в кровоснабжаемом перевязанной артерией регионе осуществляется:

- через ветви наружной сонной артерии со здоровой стороны, анастомозирующими с ветвями наружной сонной артерии оперированной стороны;

- по ветвям подключичной артерии (шито-шейный ствол — нижняя щитовидная артерия) с оперированной стороны, анастомозирующими с ветвями наружной сонной артерии (верхняя щитовидная артерия) также с оперированной стороны;

- через переднюю и заднюю соединительные артерии внутренней сонной артерии. Для оценки возможности окольного кровотока по указанным сосудам целесообразно определить черепной индекс; - через ветви глазничной артерии оперированной стороны с конечными ветвями наружной сонной артерии (верхнечелюстная и поверхностная височная артерии).

При перевязке наружной сонной артерии

Пути развития коллатерального кровотока такие же, как при перевязке общей сонной артерии, кроме ветвей подключичной артерии со стороны операции. Для профилактики тромбоза внутренней сонной артерии, если имеется такая возможность, желательно перевязывать наружную сонную артерию в промежутке между отхождением верхней щитовидной и язычной артерий.

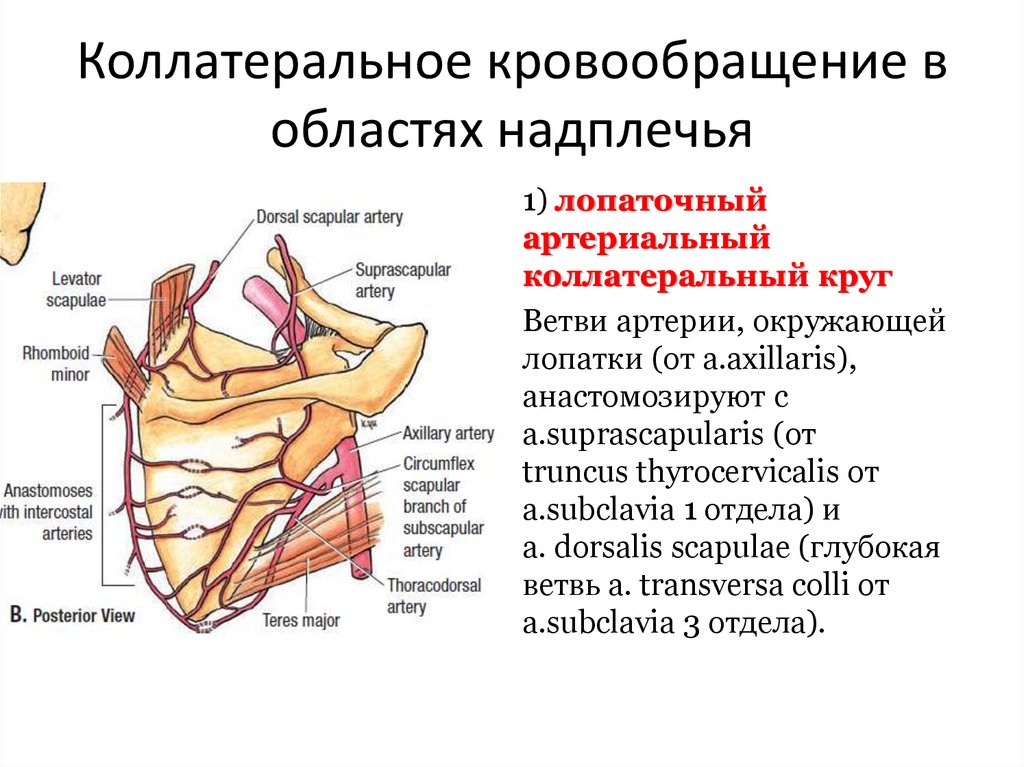

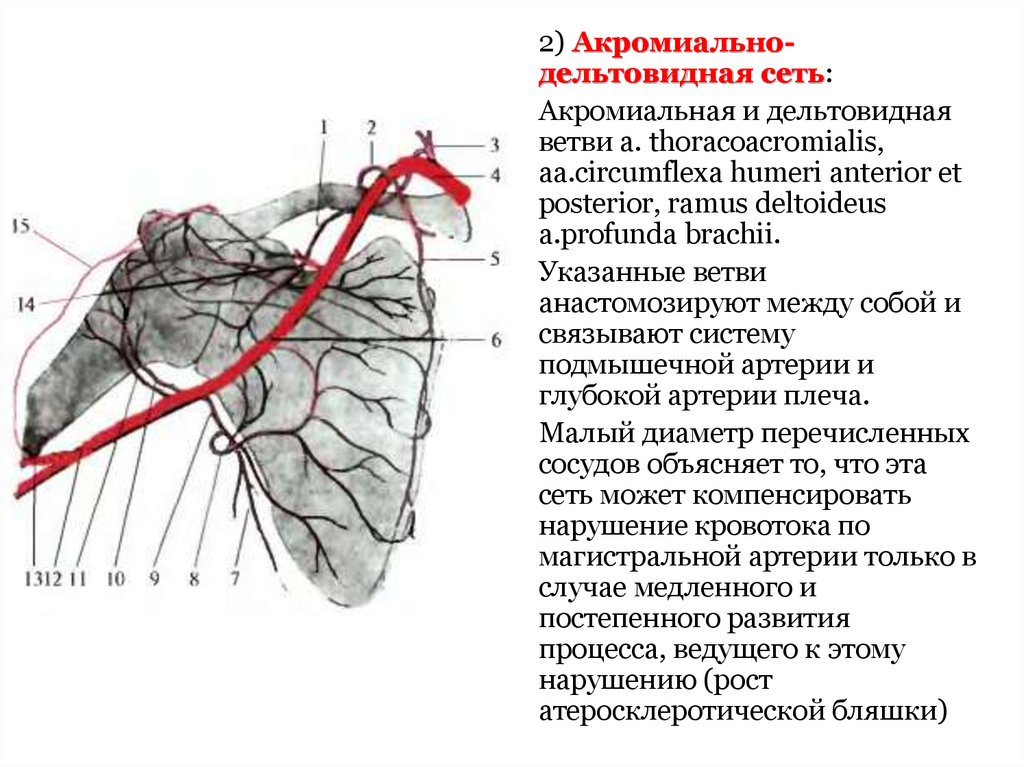

При перевязке подключичной и подмышечной артерии

Путей для развития окольного кровотока при перевязке подключичной артерии в ее 1-ом отрезке (до входа в межлестничное пространство) до отхождения поперечной артерии лопатки и внутренней грудной артерии практически нет. Единственно возможным путем поступления крови являются анастомозы между межреберными артериями и грудными ветвями подмышечной артерии (артерия, окружающая лопатку, и тыльная артерия грудной клетки). Перевязка во 2-ом отрезке подключичной артерии (в межлестничном пространстве) позволяет участвовать в окольном кровообращении по вышеописанному пути поперечной артерии лопатки и внутренней грудной артерии.

Перевязка подключичной артерии в 3-м отрезке (до края 1-го ребра) или перевязка подмышечной артерии в 1-ом или 2-ом отрезках (соответственно до малой грудной мышцы или под ней) добавляет к окольному кровотоку последний источник — глубокую ветвь поперечной артерии шеи. Перевязка подмышечной артерии в 3-м отрезке (от нижнего края малой грудной до нижнего края большой грудной мышц) ниже отхождения подлопаточной артерии не оставляет путей для окольного кровотока.

При перевязке плечевой артерии

Перевязка плечевой артерии выше отхождения глубокой артерии плеча неприемлема из-за отсутствия возможностей для развития окольного кровообращения.

При перевязке плечевой артерии ниже отхождения глубокой артерии плеча и верхней сообщающейся локтевой артерии, вплоть до ее деления на локтевую и плечевую артерии, кровообращение дистальнее места перевязки осуществляется по двум основным путям:

1. Глубокая артерия плеча → средняя коллатеральная артерия → сеть локтевого сустава → лучевая возвратная артерия → лучевая артерия;

2. Плечевая артерия (в зависимости от уровня перевязки) → верхняя или нижняя коллатеральная локтевая артерия → сеть локтевого сустава → передняя и задняя локтевая возвратная артерия → локтевая артерия.

При перевязке локтевой и лучевой артерий

Восстановление кровотока при перевязке лучевой или локтевой артерий осуществляется за счет поверхностной и глубокой ладонных дуг, а также большого количества мышечных ветвей.

При перевязке бедренной артерии

При перевязке бедренной артерии в основании бедренного треугольника выше места отхождения поверхностной надчревной артерии и поверхностной артерии, окружающей подвздошную кость, развитие окольного кровообращения возможно через названные сосуды, анастомозирующие соответственно с ветвями верхней надчревной артерии и прободающими ветвями поясничных артерий. Однако основной путь развития окольного кровотока будет связан с глубокой артерий бедра:

— внутренняя подвздошная артерия — запирательная артерия — поверхностная ветвь медиальной артерии окружающей бедренную кость — глубокая артерия бедра;

— внутренняя подвздошная артерия — верхняя и нижняя ягодичная артерии - восходящая ветвь латеральной артерии окружающей бедренную кость — глубокая артерия бедра.

При перевязке бедренной артерии в пределах бедренного треугольника ниже отхождения глубокой артерии бедра, в пределах переднего канала бедра, развитие окольного кровообращения будет связано с нисходящей ветвью наружной артерии, окружающей бедро и анастомозирующей с передней и задней возвратными большеберцовыми артериями, отходящими от передней большеберцовой артерии.

При перевязке бедренной артерии в пределах приводящего канала ниже места отхождения нисходящей артерии колена, наряду с окольным кровообращением развивающимся по вышеописанному пути (при перевязке бедренной артерии ниже отхождения глубокой артерии бедра) коллатеральный кровоток осуществляется также по анастомозам между нисходящей артерией колена и передней большеберцовой возвратной артерией, отходящей от передней большеберцовой артерии.

При перевязке подколенной артерии

Пути развития окольного кровообращения при перевязке подколенной артерии аналогичны путям при перевязке бедренной артерии в пределах приводящего канала ниже места отхождения нисходящей артерии колена.

При перевязке передней и задней большеберцовых артерий

Восстановление кровотока при перевязке передней или задней большеберцовых артерий происходит за счет как мышечных ветвей, так и артерий, принимающих участие в формировании сосудистой сети наружной и внутренней лодыжек.

Классификания коллатералей

(А) По характеру анастомозирования

■ Артериальные и венозные дуги. Например, arcus palmaris; дуги на большой и малой кривизне желудка.

■ Артериальные и венозные сети. Образуются вокруг крупных суставов – коленного, голеностопного, локтевого.

■ Артериальные и венозные сплетения.

■ Артериальные и венозные круги.

Примером может служить лопаточный круг: a.transversa scapulae (a.subclavia) – a. circumflexa scapularis.

(Б) По происхождению ветвей

■ Внутрисистемные:

а) Артерио-артериальные. Например, анастомозы между а. profunda brachii и а. recurrens radialis;

a. profunda femoris и a. genu superior lateralis; a. circumflexa humeri posterior и a.profunda brachii и др.

б) Вено-венозные.

■ Межсистемные:

а) Артерио-артериальные. Например, a. epigastrica superior (а. subclavia) и a. epigastrica inferior (a. iliaca externa).

6) Вено-венозные. Пример – порто-кавальные анастомозы (вены пищевода, прямой кишки, пупочные и др.)

(В) По локализации

■ Интраорганные

■ Экстраорганные

Функциональная неполноценность артериального окольного кровотока приводит к развитию дисциркуляторно-некротических осложнений.

(А) Анатомические условия.

■ Варианты отхождения боковых ветвей. Оптимальным для коллатерального кровотока является случай, когда лежащие выше места окклюзии анастомозы отходят от ствола под острым, а лежащие ниже – под тупым углом.

■ Функциональная активность тканей, в которых расположены сосуды. Так, в области подколенной ямки располагаются клетчатка, сухожилия мышц. Это определяет неблагоприятность перевязки подколенной артерии, несмотря на большое количество разветвлений.

■ Немаловажен и тип деления ветвей – рассыпной или магистральный. Первый вариант более благоприятен для развития окольного кровотока.

(Б) Характер раны, определяющий функциональное состояние окружающих тканей. Так, в разможженной ране условия для окольного кровотока плохие.

(В) Показатели системной гемодинамики.

■ Травматический, геморрагический шок. Опыт ВОВ показывает, что перевязка сонных артерий в тыловых госпиталях приводила к развитию мозговых осложнений в единичных случаях, тогда как при первичных кровотечениях в прифронтовой полосе сопровождалась 37% осложнений.

■ Тонус сосудодвигательного центра.

(Г) Фактор времени.

Чем быстрее нарушается кровоток в магистральном сосуде, тем хуже условия для формирования («тренировки») окольного кровообращения. При эмболии риск развития гангрены – почти 100%, тогда как при облитерирующем атеросклерозе даже полная окклюзия сосуда может не сопровождаться ишемическими осложнениями. И 1832 году П. И. Пирогов показал, что перевязка даже брюшной аорты не будет сопровождаться ишемическими осложнениями, если прекращать кровоток постепенно за 1-2 недели.

(Д) Общая и локальная инфекция.

(E) Aртериально-артериальный рефлекс.

В работах И.П. Павлова, Б.А. Долго-Сабурова было показано, что возбуждение ангиорецепторов перевязываемого сосуда приводит к спазму коллатералей. В 1930 году французскому хирургу Р. Леришу в эксперименте удалось предотвратить развитие гангрены при перевязке аорты поясничной симпатэктомией.

(Ж) Редуцированное кровообращение.

Вопрос о редуцированном кровообращении изучался В.Л. Оппелем и его сотрудником Биром. В.А. Оппель предложил при уменьшении притока к органу уменьшать и отток для постановления паритета, для чего перевязывать магистральную вену, артерии вызывает резкое побледнение и похолодание конечности, что свидетельствует о преобладании оттока крови над ее притоком по коллатералям.

Итак, для восстановления кровотока в конечности после перевязки магистральной артерии необходимы следующие условия – анатомическая достаточность коллатералей, высокое АД, положительное венозное давление, проходимость дистальной части артериальной магистрали, блаюприятный тонус сосудодвигательного центра, подавление артерио-артериальных рефлексов. Последнее достигается исключением грубых манипуляций на сосудах, инфильтрацией новокаином сосудисто-нервных пучков в их фасциальных ложах.