- •Предметы и задачи микробиологии. Разделы микробиологии

- •История развития микробиологии и вирусологии

- •Систематика, классификация микроорганизмов

- •Морфология микроорганизмов

- •Строение бактериальной клетки. Обязательные и необязательные компоненты

- •Движение бактерий. Типы жгутикования.

- •Общая характеристика вирусов и фагов

- •Взаимодействие вирусной и бактериальной клетки: механизмы, исход, взаимодействия

- •Общая характерстика грибов

- •Систематика грибов. Зигомицеты

- •12. Систематика грибов. Базидиомицеты: характеристика, представители.

- •13. Систематика грибов. Дейтеромицеты: характеристика, представители.

- •Значение дейтеромицетов

- •14. Дрожжи: характеристика, систематика, применение.

- •15. Понятие об обмене веществ. Энергетический и пластический обмены.

- •16. Химический состав организмов. Органические и неорганические вещества

- •17. Ферменты: классификация, свойства, механизмы действия.

- •По своему составу ферменты делятся на:

- •Виды кофакторов:

- •18. Применение микробных ферментов в практической деятельности.

- •19. Поступление веществ в клетку.

- •20. Типы питания микроорганизмов. Потребность микроорганизмов в

- •21. Энергетический обмен. Гликолиз.

- •Подготовительный этап

- •Бескислородное окисление, или гликолиз

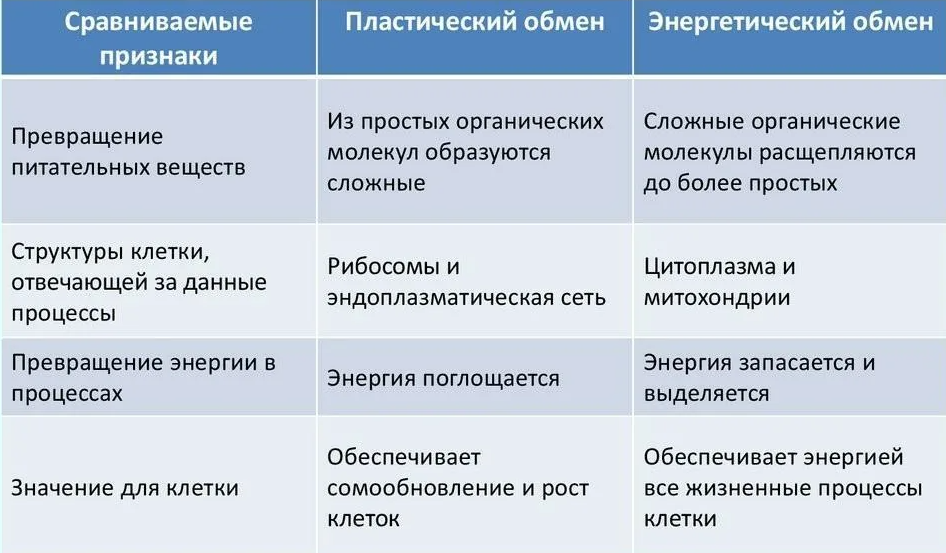

15. Понятие об обмене веществ. Энергетический и пластический обмены.

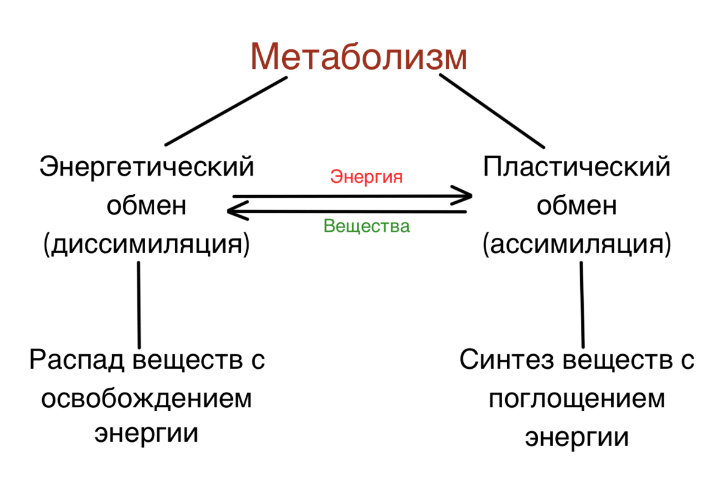

Обмен веществ (метаболизм) определяется как характерный признак жизни. В результате обмена веществ непрерывно образуются, обновляются и разрушаются клеточные структуры, синтезируются и разрушаются различные химические соединения. В организме динамически уравновешены процессы анаболизма (ассимиляции) – биосинтеза органических веществ, компонентов клеток и тканей, и катаболизма (диссимиляции) – расщепления сложных молекул компонентов клеток.

Преобладание анаболических процессов обеспечивает рост, накопление массы тела, преобладание же катаболических процессов ведет к частичному разрушению тканевых структур, уменьшению массы тела. При этом происходит превращение энергии, переход потенциальной энергии химических соединений, освобождаемой при их расщеплении, в кинетическую, в основном тепловую и механическую, частично в электрическую энергию.

Все реакции синтеза идут с поглощением энергии. В многообразии реакций обмена, происходящих в клетке, различают пластический и энергетический обмен.

Пластический обмен (анаболизм, или конструктивный обмен) - совокупность всех процессов синтеза сложных органических веществ. Эти вещества идут на построение органалия клетки, на создание новых клеток при делении. Пластический обмен всегда сопровождается поглощением энергии.

Энергетический обмен (катаболизм) - совокупность реакций расщепления (переход веществ, энергетически более богатых, в вещества, бедные энергией). Энергия освобождается в реакциях разложения, когда сложные вещества распадаются на более простые, высокомолекулярные - на низкомолекулярные.

Совокупность реакций обмена веществ, протекающих в организме, называется метаболизмом.

Процессы синтеза специфических собственных веществ из более простых называется анаболизмом, или ассимиляцией, или пластическим обменом. В результате анаболизма образуются ферменты, вещества, из которых построены клеточные структуры, и т.п. Этот процесс, как правило, сопровождается большим потреблением энергии.

Эта энергия получается организмом в других реакциях, в которых более сложные вещества расщепляются до простых. Эти процессы называются катаболизмом, или диссимиляцией, или энергетическим обменом. Продуктами катаболизма у аэробных организмов являются СО2, Н2О, АТФ и

восстановленные переносчики водорода (НАД∙Н и НАДФ∙Н), которые принимают атомы водорода, отщепляемые от органических веществ в процессах окисления. Некоторые низкомолекулярные вещества, которые образуются в ходе катаболизма, в дальнейшем могут служить предшественниками необходимых клетке веществ (пересечение катаболизма и анаболизма).

Катаболизм и анаболизм тесно связаны: анаболизм использует энергию и восстановители, образующиеся в реакциях катаболизма, а катаболизм осуществляется под действием ферментов, образующихся в результате реакций анаболизма.

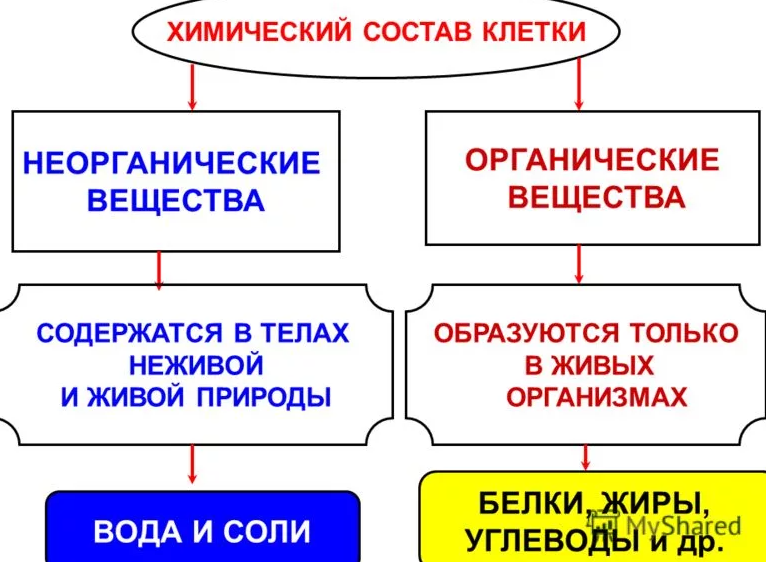

16. Химический состав организмов. Органические и неорганические вещества

микроорганизмов.

Для понимания процессов обмена веществ у микроорганизмов и их потребностей в пище необходимо знать химический состав их тела.

Состав веществ микроорганизмов в принципе мало отличается от химического состава тела животных и растений. Важнейшими компонентами клетки являются белки, нуклеиновые кислоты, липиды. Универсальны многие ферменты строительного и энергетического обменов.

Потребность микроорганизмов в питательных веществах определяется в основном элементарным составом их клеток.

Важнейшими химическими элементами, преобладающими в клетках микроорганизмов, являются углерод, кислород, водород, азот, сера, фосфор, калий, магний, кальций и железо. Первые четыре из указанных элементов составляют основу органического вещества, поэтому называются органогенными элементами. Они составляют 90–97% сухого вещества. Другие элементы называют зольными или минеральными, на долю которых приходится 3–10%. Из них больше всего содержится фосфора, который входит в состав важных веществ клетки (нуклеиновых кислот, АТФ и др.).

Вода. Клетки микроорганизмов содержат большое количество воды, составляющее по объему 75—85% цитоплазмы. Часть воды в живой клетке находится в свободном состоянии, остальная связана коллоидными веществами и входит в молекулы белков, жиров, углеводов. Свободная вода в теле микроба служит растворителем органических и минеральных соединений. Все питательные вещества поступают в клетку только с водой, и с ней удаляются продукты обмена.

Белки. Количество их зависит от возраста и вида микроба, а также от питательной среды. На белок приходится 50—80% сухого вещества клетки. В состав ее входят простые (протеины) и сложные белки (протеиды). По химическому составу протеины бактериальной клетки существенно не отличаются от протеинов животного и растительного происхождения. Белки в микробной клетке играют большую роль в росте и размножении, а также откладываются в виде запасных веществ.

Сложные белки состоят из простых белков и белковых компонентов. К ним относятся нуклеопротеиды, глюкопротеиды, липопротеиды, хромопротеиды.

Особое значение среди азотистых соединений бактериальной клетки имеют нуклеопротеиды, состоящие из белков и нуклеиновых кислот. В синтезе их основную роль играют рибонуклеиновые кислоты. Существует два типа бактериальных нуклеиновых кислот: дезоксирибонуклеиновая (ДНК) и рибонуклеиновая (РНК). ДНК включает четыре азотистых соединения (два пуриновых — аденин и гуанин и два пиримидиновых — цитозин и тимин), дезоксирибозу и фосфорную кислоту. РНК отличается от ДНК содержанием рибозы вместо дезоксирибозы и урацила вместо тимина.

Основной структурный элемент нуклеиновых кислот — нуклеотиды, в которых строго определенным образом сочетаются между собой азотистое соединение, углевод и фосфорная кислота. Молекула нуклеиновых кислот состоит из десятков, сотен и тысяч нуклеотидов.

Углеводы. В теле бактерий они составляют от 10 до 30% сухого вещества. Основная масса их представлена полисахаридным комплексом в свободном или связанном состоянии с белками и липоидами. Полисахаридами особенно богаты капсульные бактерии — азотобактер и др. Из углеводов в состав цитоплазмы входят гликоген, декстрин, глюкоза и др. В клетках бактерий они используются для синтеза белков, жиров, а также служат энергетическим материалом.

Липиды. Под этим названием принято объединять жиры и близкие к ним жироподобные вещества (липоиды). Большая часть липидов находится в связанном состоянии с белками (липопротеиды) и другими веществами клетки, являясь основной частью цитоплазмы и клеточной оболочки. Свободные липоиды — запасные питательные вещества.

Минеральные вещества. Содержание минеральных (зольных) веществ у разных видов бактерий зависит от состава питательных сред и колеблется от 2 до 14% веса сухой микробной массы. В золе много фосфора, калия, магния, кальция, меньше серы, хлора, железа, меди и других элементов. Кроме того, в жизнедеятельности микроорганизмов определенную роль играют микроэлементы (цинк, молибден, кобальт, бор, марганец и др.).