- •Рас. 23. Схема почечного клубочка (Bargmann).

- •Воточного поворотного множителя

- •Состав некоторых веществ в плазме крови и в моче в процентах

- •Яичком и надпочечником (Nelson).

- •Количество микробов, обнаруживаемое в 1 и 10 полях зрения микроскопа

- •Зависимость количества колоний в различных секторах чашки Петри от интенсивности бактериурии

- •Артериографическая фаза в норме.

- •Метастазы рака мочевого пузыря в лимфатические узлы по ходу подвздошных сосудов (Alberti).

- •Жизни плода (Kelly- Burnam).

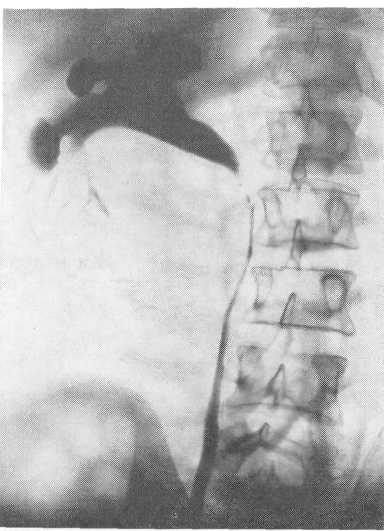

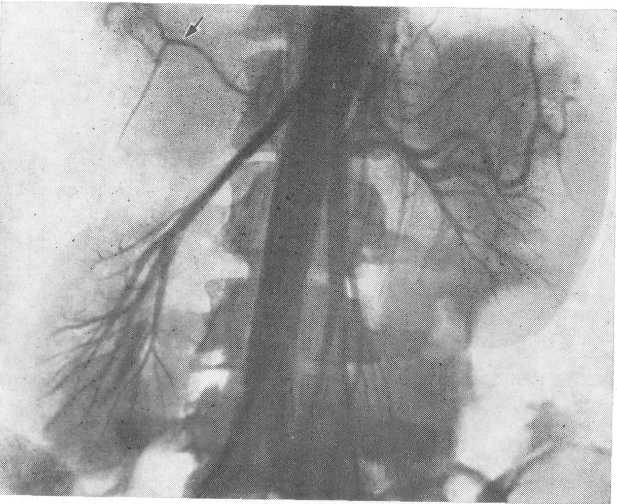

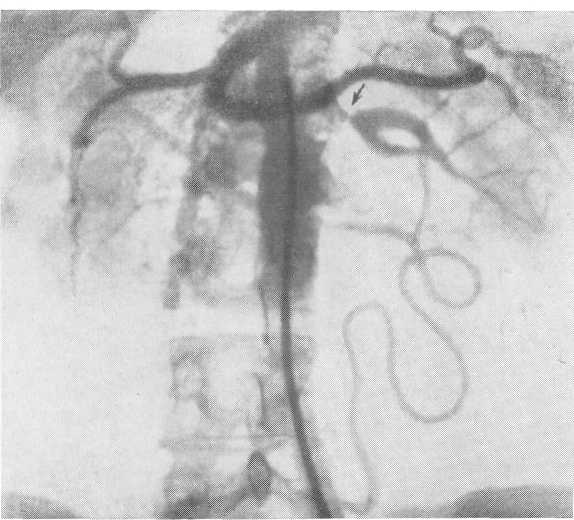

- •Транслюмбальная почечная ангиограмма. Артериографическая фаза.

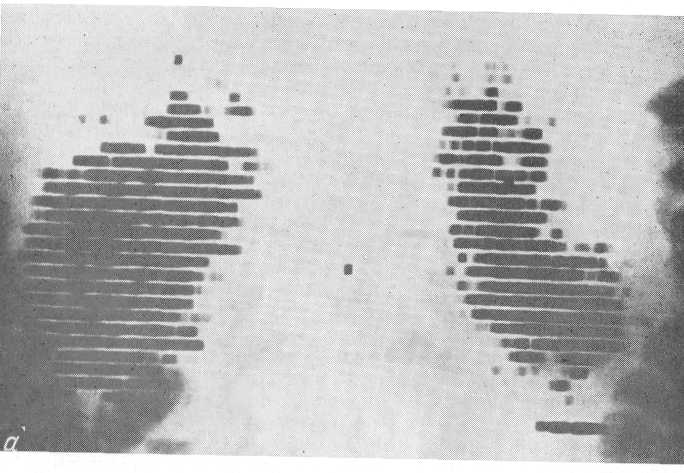

- •Двусторонняя пиелограмма. Снимок сделан на одной пленке при вдохе и выдохе.

- •Почечная ангиограмма по Сельдингеру.

- •Рас. 149. Разрезы для вне-брюшного обнажения почки.

- •II. Опухоли почечной лоханки и мочеточника

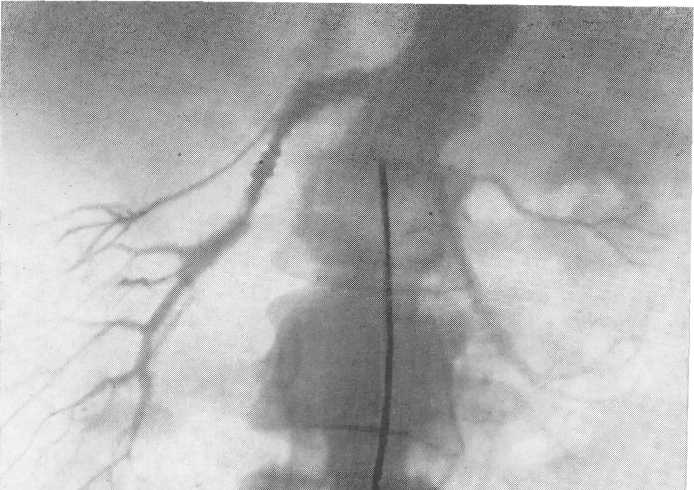

- •Селективная почечная ангиограмма. Нефрографическая фаза.

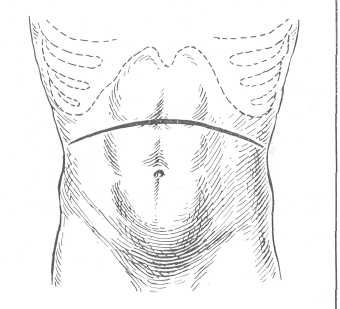

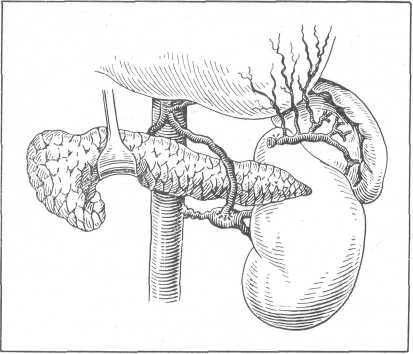

- •Рас. 205. Этапы трансабдоминальной нефрэктомии.

- •Puс. 210. Рак стенки солитарной кисты почки.

- •Обзорная рентгенограмма (наблюдение в. Д. Грунд).

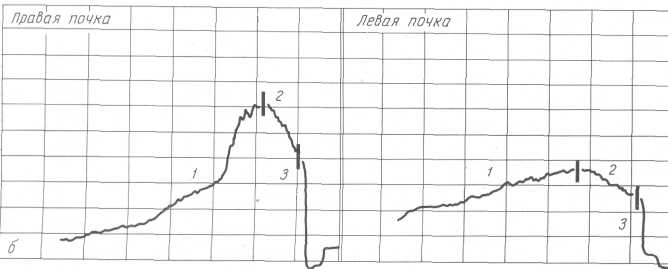

- •Нефрогенной гипертонии (см. Рис. 239).

- •Оглавление

- •Для заметок

Обзорная рентгенограмма (наблюдение в. Д. Грунд).

Клинические симптомы будут различны в зависимости от того, имеет ли место у больного закрытая гидатидозная киста почки или открытая, т. е. вскрывшаяся в мочевые пути. При закрытой кисте общее состояние больного и его трудоспособность нарушаются мало.

Заболевание обычно проявляется тупыми болями в поясничной области и подреберье. При больших размерах паразитарной кисты последняя может прощупываться; в таких случаях определяется округлая или овальная опухоль с гладкой поверхностью, упруго-эластической консистенции, безболезненная, подвижная. При кистах больших размеров, спаивающихся с диафрагмой или с печенью, больных может беспокоить одышка.

Если киста сращена с окружающими органами, подвижность ее ограничена или совсем отсутствует.

Клиническое течение при открытой форме кисты характеризуется болями типа почечной, resp. мочеточниковой, колики. Колика в таких случаях зависит от прохождения дочерних пузырей и их оболочек по мочевым путям. Моча может содержать дочерние пузыри целые либо лопнувшие, напоминающие шелуху винограда (гидатидурия), а также обрывки хитиновой оболочки. При открытом течении эхинококкоза почки иногда возникают дизурические расстройства. В случае нагноения кисты, при открытом ее течении, имеет место пиурия. Кратковременная макроскопическая гематурия наблюдалась некоторыми клиницистами вскоре после вскрытия кисты в мочевые пути (Surraco, 1954). При обтурации мочеточника дочерними пузырями в случае нагноения кисты могут возникнуть симптомы острого пиелонефрита.

Сравнительно редко наблюдается крапивница в противоположность печеночному эхинококкозу. На 58 случаев эхинококкоза почки, наблюдавшихся Surraco (1954), крапивница имела место только у 4 больных.

Более чем в половине всех случаев почечного эхинококкоза отмечается эозинофилия; частота ее колеблется между 5—12% в отличие от эхинококкоза печени, при котором она достигает высоких цифр (до 40%). Крапивница и эозинофилия при эхинококкозе — признаки не постоянные. Функциональная способность пораженной эхинококкозом почки страдает в различной степени и стоит в связи с локализацией кисты, ее раз-

мерами, количеством сохранившейся паренхимы, со степенью спаянности кисты с соседними органами и прочими осложняющими моментами (нагноение кисты, сопутствующий пиелонефрит и др.).

Моча при закрытой форме почечного эхинококкоза в большинстве случаев изменений не представляет.

В литературе имеются описания единичных случаев прорыва эхинококковой кисты почки в брюшную полость (анафилактический шок!), кишечник, плевральную полость, в желчные пути и даже наружу через кожные покровы.

Исключительно редко наступает самоизлечение при асептической гибели паразитарной кисты с последующим ее омелотворением.

Следует указать, что в настоящее время в связи с более совершенной диагностикой болезни открытые формы эхинококкоза почки встречаются много реже, чем это имело место в прежнее время.

ДИАГНОСТИКА

Распознавание эхинококкоза почки на основании только клинических данных представляется в большинстве случаев очень трудным. Болезнь часто длительное время протекает латентно.

Эхинококкоз почки приходится дифференцировать от гидронефроза, солитарной кисты, опухоли почки и опухолей забрюшинного пространства.

Симптом дрожания гидатид, обусловленный взаимным трением дочерних пузырьков в кисте при толчкообразном ощупывании, встречается очень редко. Наличие гидатидурии — бесспорный признак эхинококкоза почки, однако он имеет место при открытых формах болезни и то не всегда; при гидатидурии следует иметь в виду возможность попадания в мочу эхинококковых пузырьков и из ретровезикального пространства в случае локализации кисты в этой области,

В осадке мочи при открытом течении эхинококкоза почки можно обнаружить сколексы и крючья паразита.

Эозинофилия встречается нечасто и не является характерной только для эхинококкоза.

Весьма ценной для диагностики является интрадермальная реакция, предложенная итальянским врачом Casoni (1911). Эта реакция основана на резком проявлении местной анафилаксии при введении в кожу больного жидкости, полученной из эхинококкового пузыря. При эхинококкозе почки эта реакция бывает положительной в 90% случаев. Она оказывается отрицательной при умершей эхинококковой кисте и при ее нагноении. Реакция отклонения комплемента Вайнберга значительно уступает по точности реакции Казони.

Хромоцистоскопия в большинстве случаев указывает на нарушение, resp. снижение, функциональной способности почки, пораженной эхино-коккозом. В крайне редких случаях благодаря цистоскопии удается поставить диагноз, когда бывает видно выделение из мочеточникового устья цельных или лопнувших дочерних пузырьков или обрывков оболочек.

Несмотря на указанные признаки, решающим в распознавании эхинококкоза почки является рентгенологическое исследование и главным образом данные пиелографии. В случае обызвествления эхинококковой кисты на обзорной рентгенограмме бывает видна кольцеобразная тень соответственно стенке паразитарной кисты, содержащей известковые соли (рис. 221). По данным Surraco, это имеет место в 25,8% всех случаев почечного эхинококкоза.

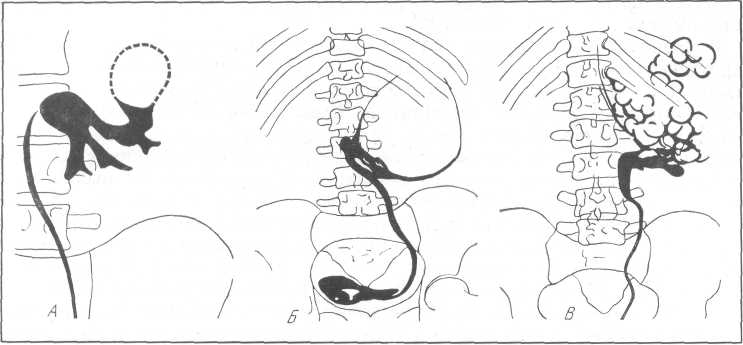

Пиелографические данные во многом идентичны таковым при солитарной кисте почки, однако для эхинококкоза почки имеются и некоторые патогномоничные рентгенологические признаки. Так, в случае кальцификации кисты, как уже было упомянуто выше, на обзорном снимке может быть видна тень, окружающая кисту на всем ее протяжении или частично в виде полумесяца. Иногда при этом в центре кисты или по периферии ее имеются дополнительные бесформенные тени, соответствующие участкам обызвествления. При ретроградной пиелографии или экскреторной урографии в случаях закрытой формы эхинококкоза почки могут наблюдаться следующие варианты: 1) большая тонкая серповидная тень (рис. 222, А), располагающаяся преимущественно по латеральной стороне почки; иногда эта тень у своего основания является как бы деформированной, содержащей извилины, отдельные пятна (рис. 221); 2) сдавление одной или двух чашечек паразитарной кистой, вследствие на рентгенограмме вокруг одного из полюсов кисты имеется серповидная тень (рис. 222, Б); 3) лоханка принимает форму „пальцев сжатой руки" при локализации кисты в нижнем полюсе и наклонении последней вследствие этого кнаружи и при поднятии кверху.

Для открытой формы эхинококкоза почки характерны следующие два вида: 1) на фоне нежной тени выявляются небольшие плотные округлые очертания, напоминающие грозди винограда и обусловленные проникновением контрастной жидкости по периферии и вокруг дочерних пузырьков (рис. 222, В); 2) наличие тени контрастной жидкости в полости кисты с горизонтальным уровнем, а поверх плотной тени присутствие газа.

К. С. Керопиан указывает, что к 1930 г. только в 6% случаев ставился правильный диагноз при закрытой форме эхинококкоза почки. В настоящее время благодаря совершенствованию рентгеновских методов исследования в урологии правильная дооперационная диагностика почечного эхинококкоза возможна в 82% случаев (Surraco, 1954).

ЛЕЧЕНИЕ

Лечение почечного эхинококкоза оперативное. Подход к пораженной эхи-нококкозом почке экстраперитонеальный. Существовавшая ранее тенденция широко производить при почечном эхинококкозе нефрэктомию ничем не оправдана. Своеобразные особенности патогенеза и патологической анатомии гидатидозного эхинококкоза позволяют в большинстве случаев произвести операцию на почке органосохраняющего характера.

Рис. 221. Эхинококков почки. Обызвествление стенок паразитарной кисты. Ретроградная пиелограмма.

Рис. 222. Схемы рентгенологических изображений почечного эхинококкоза.

При расположении кисты в одном из полюсов почки может быть с успехом произведена резекция почкис полным удалением паразитарной кисты. Эту операцию за последние годы производят все чаще (Aschner и Gechman, 1956).

В последнее время при почечном эхинококкозе прибегают к эхино-коккэктомии, особенно в странах Южной Америки, где эхинококков широко распространен (Surraco, Pirez-Fontana, Kirkland, 1966). При этой операции удаляют целиком паразитарную кисту с окружающей ее фиброзной капсулой (энуклеация). Операция эта, по существу радикальная, весьма травматична и далеко не всегда может быть выполнена из-за опасности угрожающего кровотечения. Это обстоятельство, а также недоказанность экзогенного размножения в почке гидатидозного эхинококкоза у человека не позволяют считать эхинококкэктомию операцией выбора.

Наиболее показанной и за последние годы все чаще применяемой при почечном эхинококкозе является закрытая одномоментная эхинококкотомия (метод Боброва, Посадоса—Спасокукоцкого). После обнажения почки производят пункцию кисты и отсасывают из нее жидкое содержимое. Затем по той же пункционной игле вводят в полость кисты 1 или 2% раствор формалина или эфир с целью уничтожить жизнеспособность дочерних пузырей. Далее кисту вскрывают и удаляют ее содержимое вместе с хитиновой оболочкой и дочерними пузырями. Удалив паразитарную кисту, фиброзную капсулу протирают раствором формалина в глицерине и избыток капсулы, выстоящей над поверхностью почки, иссекают. Оставшуюся полость в почечной ткани закрывают путем сближения боковых стенок фиброзной капсулы кетгутовыми узловатыми или кисетными швами в несколько рядов, начиная со дна полости. Зашив наглухо почечную рану, к ней подводят лишь небольшой резиново-марлевый выпускник (А. Я. Пытель 1940; А. В. Голубчанская, 1955; Kairis, 1956; Meymerian с сотр., 1963).

Закрытая одномоментная эхинококкотомия должна являться операцией выбора при почечном эхинококкозе. Она не противопоказана при перфорации кисты в лоханку.

В случае нагноения эхинококкового пузыря в почке следует его опорожнить, удалить хитиновую оболочку и дочерние пузыри, а затем образовавшуюся полость в почке сузить швами и дренировать. Производить в таких случаях классическую марсупиализацию не следует (открытая одномоментная эхинококкотомия).

В прежние годы широко практиковалась при почечном эхинококкозе марсупиализация. При этой операции по вскрытии паразитарной кисты и максимальном удалении ее содержимого производят подшивание фиброзной капсулы к краям поясничной раны. В образовавшуюся полость почки после опорожнения кисты вводят дренажи или тампоны. Такое вмешательство весьма тягостно для больных, ибо оно сопровождается длительным послеоперационным периодом. На протяжении нескольких месяцев существуют незаживающие мочевые свищи, происходит медленное отторжение некротических масс и столь же медленное гранулирование раны. Марсупиализация показана лишь в исключительных случаях — при распространенном нагноительном процессе в паразитарной кисте и в почечной паренхиме, при плохой функции контралатеральной почки.

Нефрзктомия при почечном эхинококкозе показана при большом разрушении почечной паренхимы и далеко зашедшей атрофии ее, но при условии удовлетворительной функции второй, контралатеральной почки.

Выполняя нефрэктомию при открытом эхинококкозе, следует производить иссечение мочеточника на всем его протяжении, дабы избежать случайного оставления в нем дочерних пузырей (профилактика эмпиемы мочеточника).

При альвеолярном эхинококкозе почки показана только нефрэктомия.

Раннее распознавание эхинококкоза почки обеспечивает в большинстве случаев оперативное лечение органосохраняющего характера.

Прогноз в основном благоприятный.

Летальность после оперативного лечения почечного зхинококкоза за последние десятилетия значительно снизилась и в среднем составляет около 3%.

Литература

Викторов И., Полов Ц. иПатрашковТ. Урология, 1963, 1, 55.

ГолубчанскаяА. В. Урология, 1955, 4, 53.

Грунд В. Д. Урология, 1959, 2, 38.

Джавад-Заде М. Д. Хирургия, 1954, 1, 175.

Керопиан К. С. Эхинококк почки. Краснодар, 1930.

Клепиков Ф. А. и С т р е б к о в В. С. Клин, хир., 1965, 2, 42.

ОвнатанянК. Т. иСернякП. С. Урол. и нефрол., 1966, 1, 8.

ПытепьА.Я. Нов. хир. арх., 1940, 46, 2, 183 и 47, 3, 203.

П ы т е л ь А. Я. В кн.: Многотомное руководство по хирургии. Т. IX. М., 1959, стр. 300.

Я к и м и д и А. И. и П е с и н А. Л. Урол. и нефрол., 1967, 2.

A s с h n е г P. W. a. G е с h m a n В., J. Urol., 1956, 76, 1, 23.

DiazColodreroA. A. etMarrugatO. L., Rev. Medico-quirurg. path, fem., 1946,

25, 2, 120.

H ousel (1891). Цит. по М. Д. Джавад-Заде, 1954. Kairis Z. Урология, 1956, 4, 69. К i r k 1 a n d K., Brit. J. Urol., 1966, 38, 3, 241. KretschmerH. L. Surg. Gyn. Obst., 1923, 36, 2, 196. Meymerian В., Luttermoser G. W., F г а у h a G. J., S с h w a b e C. W. a.

Prescott В., Ann. Surg., 1963, 158, 211. N i с a i s e J. Цит. по К. С. Керопиан, 1930. S u г г а с о L. A., Le kyste hydatique des voies urinaires. Paris, 1954.

Глава восемнадцатая

Острая почечная

недостаточность

Острая почечная недостаточность — это обратимое глобальное поражение функций почек, возникающее в результате различных шокогенных воздействий — травматических, токсических, инфекционных и др., ведущих к острому нарушению почечного кровотока. В патогенезе острой почечной недостаточности известную роль играют такие факторы, как аноксия, повышение внутрипочечного давления, закупорка просвета канальцев, а также нефротоксическое воздействие некоторых веществ.

Клинические проявления острой почечной недостаточности являются выражением потери активной роли почек в выведении продуктов азотистого метаболизма, в сохранении водно-электролитных констант, щелочно-кислотного равновесия, нормотонии, в эритропоэзе. Результатами потери этих функций являются: скопление в организме большого количества продуктов азотистого метаболизма, глубокие изменения электролитного состава вне- и внутриклеточной жидкости, водного обмена, ацидоз, гипертония, анемия.

ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ

Основная роль в патогенезе острой почечной недостаточности принадлежит шоку. При шоке в организме возникают резкие сдвиги нервного и гуморального характера, нарушение деятельности важнейших его органов и систем. В комплексе этих нарушений возникновение острой почечной недостаточности по существу носит вторичный характер. М. Г. Дурмишьян и Я. А. Эголинский (1938) показали, что так называемая болевая анурия — это явление вторичное. Возникновение анурии нельзя свести к одному рефлексу с места нанесения повреждения на нервы, иннервирующие почки; известно, что анурия наступает и при трансплантации почки на шею, когда нервы почки перерезаны. Все же доказательством ведущего значения воздействия через кору больших полушарий на почки является факт возникновения анурии при условнорефлекторном раздражении. Доказано, что острая почечная недостаточность при шоке происходит в результате неадекватных раздражений нервной системы, эффект которых передается на почку по вегетативным путям и через гормональную систему. Наряду с этим одной из основных причин так называемой болевой анурии является рефлекторная секреция антидиуретического гормона задней доли гипофиза. Исследования последних лет показали большую роль надпочечников в регуляции диуреза.

Установлено, что в первой фазе шока происходит спазм почечных сосудов, благодаря чему сохраняется минимально необходимый уровень кровоснабжения центральной нервной системы и сердечной мышцы. Следовательно, возникает своеобразное „самопожертвование почки" для спасения жизни больного. Оно выражается в том, что при общем снижении объема циркулирующей крови на 50% у больного, находящегося в состоянии шока, объем кровотока в почке уменьшается на 90—95%. В этой фазе острой почечной недостаточности нарушение деятельности почки наступает вследствие только функциональных изменений; прекращение или снижение диуреза обусловлено прекращением или уменьшением фильтрации крови в клубочках. Если неадекватное раздражение продолжается или оно с самого начала было очень сильным, то длительная ишемия почки и сопровождающая ее аноксия ведут к морфологическим изменениям эпителия и основной мембраны почечных канальцев. Нарушение диуреза в связи с этим становится следствием канальцевого повреждения (А. Я. Пытель, И. Н. Кучинский и Г. М. Чебанюк, 1965).

Для объяснения нарушения кровотока в почке при шоке, кроме спазма сосудов, имеют значение и учет своеобразной архитектоники почечного кровоснабжения, наличие негломерулярных артерио-венозных анастомозов и возможности шунтирования крови в обход клубочков. Эти анастомозы известны с конца прошлого столетия. Их описали А. Геберг (1885), В. 3. Голубев (1894), а в последующем Spanner (1924), А. С. Шубин (1952) и др. А. С. Шубин выявил в стенках артерио-венозных анастомозов почки рецепторные аппараты, осуществляющие их вазоконстрикцию, чем обеспечивается направление тока крови в сторону клубочков. Trueta и сотр. (1948) в условиях эксперимента было установлено, что длительное сдав-ление конечностей в результате импульсов, исходящих с поврежденной конечности, ведет к возникновению нервно-сосудистых рефлексов и шунтированию крови по сосудам, расположенным в мозговом веществе почки, в обход коркового вещества, с развитием ишемии последнего. В условиях опыта отмечалось прохождение артериальной крови по почечной вене и даже ее пульсация. Аналогичные данные были получены Trueta и сотр. при введении восприимчивым животным стафилококкового токсина; спустя 24 часа после введения последнего у животных наблюдали некроз кортикального вещества почек вследствие острого расстройства кровообращения. Значение обходного пути крови в почке было недавно показано в наблюдениях В. В. Серова и И. П. Соловьевой (1961). На основании морфологических изменений, найденных на секции умерших от острой почечной недостаточности, протекавшей по типу гепатореналь-ного синдрома, В. В. Серов и И. П. Соловьева пришли к выводу, что в результате кортикальной ишемии имеет место извращение юкстамедулляр-ного кровотока с преимущественным поражением дистальных канальцев. При этом возникают дистрофические изменения в эпителии канальцев вплоть до некроза, а также — разрыв базальной мембраны с последующей неизбирательной реабсорбцией, отеком межуточной ткани, внутрипочечной гипертензией, тромбозом мелких вен, закупоркой просвета канальцев кровяными сгустками, что проявляется олигоанурией. Указанные исследователи считают, что при гепаторенальном синдроме спазм почечных артерий возникает рефлекторно либо под воздействием сосудосуживающих токсических гуморальных факторов. К аналогичным выводам на основании многочисленных экспериментальных исследований и клинических наблюдений пришел еще в 1936 г. А. Я. Пытель. Несмотря на приведенные данные, роль шунтирования крови в патогенезе острой почечной недостаточности в условиях клиники вызывает некоторые сомнения. Vassalli и Richet (1960) считают, что острая почечная недостаточность возникает в результате остановки или замедления кровотока в мозговом слое почек, нарушения распределения крови в почках при шоке.

Имеются и другие высказывания о причинах поражения почки при шоке. Однако механизм этого поражения еще нельзя считать уточненным. Несомненно, что острая почечная недостаточность является в первую очередь следствием острого нарушения кровообращения в почках при шоке. Многочисленные опыты, во время которых осуществлялась анемизация почки путем пережатия ее артерии, показали, что ишемия ведет к нарушению функции, тем более тяжелому и необратимому, чем длительнее был период ишемии. Вредное воздействие ишемии заметно уменьшается в условиях гипотермии; это обстоятельство имеет большое практическое значение при оперативных вмешательствах, во время которых вынужденно прекращается кровоток в почке (операции на почечных сосудах, на аорте). Установлено, что сама гипертония не влияет отрицательно на функцию почек.

Интересные данные были получены и в экспериментах Davis (1960). Двух часовая ишемия в результате сдавления почечных сосудов приводила к гибели почти всех извитых канальцев. Сдавление сосудов под нембуталовым или уретановым наркозом не приводило к такому результату; даже после 3-часового сдавления почечных сосудов канальцы сохранялись. Местная же анестезия сосудистой почечной ножки оказалась неэффективной; при ее применении все же наступали деструктивные изменения в канальцах. Наряду с этим И. Л. Мастика (1965) показал профилактическое значение внутривенной перфузии гипертонического раствора маннита, а также введения гепарина при временном пережатии брюшной аорты.

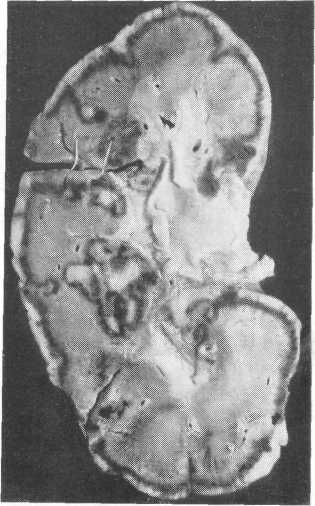

Следовательно, в развитии некротических изменений в почечной ткани большое значение имеет продолжительность ишемии. У человека гипо-тензия приводит к некротическим изменениям почечной паренхимы, если она длится более 3—4 часов. Примером этому может служить кортикальный некроз почек (рис. 223). Однако продолжительностью гипотонии не исчерпываются условия возникновения острой почечной недостаточности. Весьма существенное значение имеют добавочные патологические факторы, протекающие одновременно с ишемией почки и имеющие зачастую точкой приложения почечную паренхиму. Мы имеем в виду в первую очередь прямое нефротоксическое воздействие и закупорку просвета почечных канальцев (гемо- и миоглобин). Оба этих фактора усугубляют поражение почки в условиях ее ишемии. Их патогенетическое значение меньше, чем значение самой ишемии, однако совокупность перечисленных факторов влияет отрицательно на почечную паренхиму.

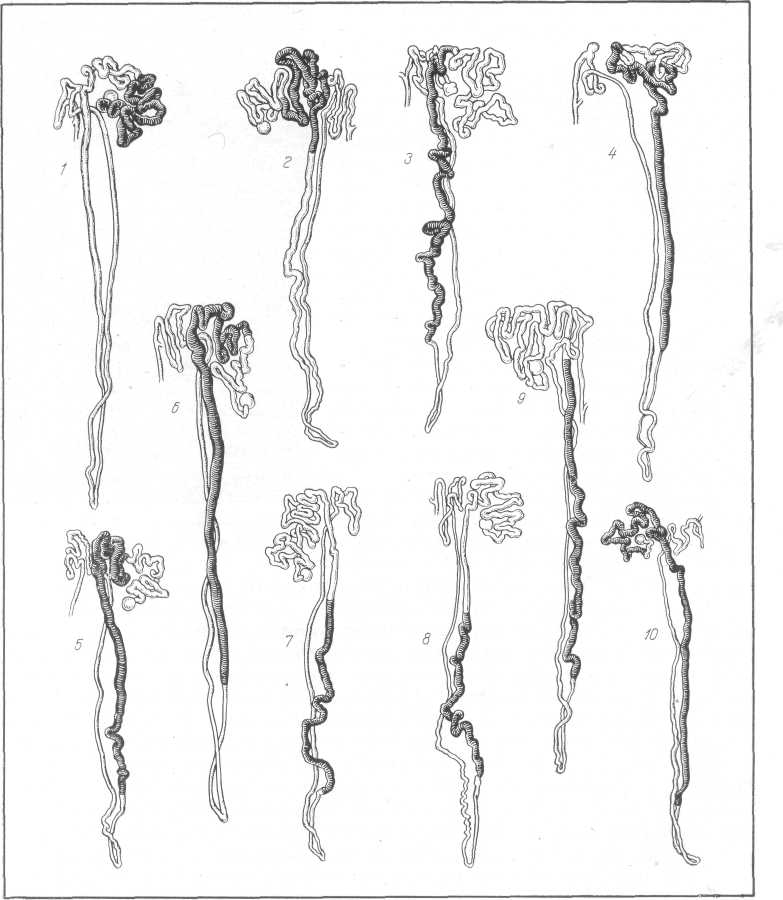

Прямым токсическим воздействием на почки обладают ртуть, свинец, щавелевая кислота, четыреххлористый углерод, сульфаниламиды и др., а также бактерийные токсины (рис. 224).

Рис. 223. Некроз коркового вещества почки. Макропрепарат.

Рис. 224. Локализация нефротоксических поражений в различных сегментах нефрона в зависимости от вида яда или токсина. Зоны наибольших поражений канальцев обозначены черным цветом (Oliver).

1 — двухромовокислый калий; 2 — ураляитрат; 3 — сулема; 4 — калиево-натриевый битартрат; 5 — хромистый калий; в — диэтиленгликол; 7 — четыреххлористый углерод; 8 — отравление грибами; 9 — Serin; 10 — сульфаниламиды.

Свободный гемоглобин также обладает некоторым нефротоксическим воздействием на эпителий канальцев. Мнение Hamburger (1962) о большой токсичности гемоглобина для почечной клетки находится в противоречии с экспериментами Finele (1953), который для удобства биопсий ставил опыты на собаках с предварительно выведенной под кожу почкой; животным внутривенно вводили гемоглобин. Спустя час в канальцах были отмечены незначительные изменения, а через 3 часа в них откладывался гемоглобин. Спустя 96 часов канальцы оказывались нормальными, клубочки оставались интактными. В литературе имеется еще ряд высказываний о безвредности свободного гемоглобина. Пагубное воздействие гемоглобина на почки наступает лишь в условиях шока, обезвоживания; это лишний раз показывает, что одним из основных моментов в патогенезе острой почечной недостаточности является ишемия.

Закупорка просвета канальцев наступает при некрозе со слущиванием почечного эпителия, выпадении в просвет канальцев глыбок гемоглобина или миоглобина (Crush syndrome), кристаллов сульфаниламидных препаратов. Значение окклюзии канальцев было подчеркнуто в ряде докладов о физиопатологии острой почечной недостаточности на XIII Международном конгрессе урологов в Лондоне (Guevara-Rojas, 1964).

В генезе острой почечной недостаточности немаловажную роль имеет фактор повышенного внутрипочечного давления.

Просачивание жидкости через нарушенную базальную мембрану почечных канальцев ведет к отеку межуточной ткани, что усугубляет ишемию вследствие сдавления кровеносных и лимфатических сосудов, а также канальцев.

Как видно из изложенного, в патогенезе острой почечной недостаточности участвуют различные механизмы, главнейшими из которых следует признать нарушение кровообращения в почке, а также нефротоксическое воздействие ряда веществ на эпителий канальцев. Описанные механизмы оказывают зачастую влияние на почки в различной сочетанности и последовательности. Так, пищевая интоксикация может привести к острой почечной недостаточности в результате коллапса и нарушения почечной гемодинамики, а также токсического воздействия на почки. К этому присоединяется нарушение водно-электролитного баланса из-за сопровождающей пищевую интоксикацию рвоты. У больных острой почечной недостаточностью, возникшей после приехма сульфаниламидных препаратов, также имеют место ишемия почки, нефротоксическое воздействие, закупорка просвета канальцев выпавшими кристаллами препарата, поражение клубочков аллергического характера, внутрисосудистый гемолиз.

Множественность причин отмечена нами у подавляющего большинства больных острой послеоперационной почечной недостаточностью: потеря крови, переливание несовместимой крови, недостаточное восполнение водно-электролитных потерь, шок, наконец, предшествующая латентная гепато- и нефропатия. Наши наблюдения последних лет позволяют уделять все большее внимание последней причине — латентной гепатопатии и нефропатии в возникновении острой почечной недостаточности (А. Я. Пытель и С. Д. Голигорский, 1965).

КЛАССИФИКАЦИЯ

Установление множества этиологических факторов острой почечной недостаточности послужило поводом к созданию большого числа классификаций этиопатогенетических причин, приводящих к острому нарушению деятельности почек. Острая почечная недостаточность может наступить в результате различных физических травм, в том числе и операционной, ожога, переливания несовместимой крови, повторных профузных кровотечений (например, маточно-плацентарных), чрезмерной инсоляции, различных токсемии, микробных инвазий (особенно часто при септическом аборте), нарушений электролитного и водного состава жидкостей организма.

Некоторые классификации предложены с учетом только этиологического фактора, другие основаны на сочетании последнего с морфологическими изменениями почек. Так, Olanescu с сотр. (1959) описывают 17 видов острой почечной недостаточности, основанных на типе морфологических изменений и этиологических факторов.

Обобщение основных сведений об этиологии и патогенезе острой почечной недостаточности позволяет представить следующую классификацию.

ЭТИОПАТОГЕНВТИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОСТРОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

ПРЕРЕНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ

Резкое снижение артериального давления. Шок, уменьшение объема циркулирующей крови (ишемия, гипоксия, гормональная дисрегуляция).Сюда относятся: острая кровопотеря, травматический шок, операционный шок.

Акушерские осложнения (отслойка плаценты, послеродовое кровотечение, аборт).

Гемолиз и миолиз (гемоглобинурический и миоглобинурический нефроз). Переливание несовместимой крови.

Синдром размозжения (Crush syndrome), нетравматическая ишемия мышц. Электротравма. Распространенные ожоги.

Абсорбция гипотонических растворов (трансуретральная резекция простаты с гемолизом в результате промывания раневой поверхности дистиллированной водой).

Большая потеря электролитов. Обезвоживание.

Длительная рвота.

Профузный понос

Ожоги.

Обезвоживание в результате больших операций.

Длительное применение диуретиков, слабительных средств.

Эндогенные интоксикации.

Кишечная непроходимость. Перитонит.

Гепаторенальный синдром (острый панкреатит и др.).

Гестозы. Токсикозы беременных.

РЕНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ

1. Специфические нефротоксические и нефросенситивные поражения почек

Нефротоксикоз.

Отравление ртутью.

Отравление четыреххлористым углеродом.

Отравление ураном.

Отравление кадмием.

Отравление хромом.

Отравление хлороформом.

Отравление фосфором.

Отравление ядовитыми грибами и др.

Токсико-аллергические поражения.

Сульфаниламиды.

Антибиотики.

Барбитураты.

Салицилаты.

Коллоидное золото.

Висмут и др.

Инфекция.

Анаэробная (септический аборт).

Геморрагическая лихорадка (лептоспироз).

Пиелонефрит (некротический папиллит).

Пневмония.

Сепсис и др.

Процессы, окклюзирующие мочевые пути (экскреторная анурия).

Двусторонняя закупорка мочеточников камнями.

Аденома, рак простаты и др.

Сдавление мочеточников опухолью, исходящей из органов таза.

2. Острая почечная недостаточность, осложняющая существующее почечное заболевание.

Приведенная классификация позволяет объединить клинику наиболее близких друг к другу по этиологии, патогенезу и симптоматологии клинических форм острой почечной недостаточности.

СИМПТОМАТОЛОГИЯ И КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ

Клиническая картина острой почечной недостаточности чрезвычайно разнообразна; она слагается из признаков нарушенной деятельности почек и симптомов основного заболевания. Клиническое течение острой почечной недостаточности носит цикличный характер. Принято рассматривать 4 стадии острой недостаточности почек: начальную, олигоанурическую, стадию восстановления диуреза и выздоровления.

Большое практическое значение имеет разграничение стадии восстановления диуреза от стадии выздоровления. Клиничесгаш опыт и данные лабораторных исследований убедительно показывают, что восстановление диуреза еще не означает истинное выздоровление. Значительное число летальных исходов приходится на период восстановления диуреза, когда больной выделяет мочу, но она весьма низкой концентрации и, следовательно, почки по-прежнему не могут выделять в должной мере продукты метаболизма и способствовать нормализации электролитного состава плазмы.

Стадия I (начальная) острой почечной недостаточности. На первый план в клинической картине выступают симптомы шока, расстройства со стороны нервной системы и гемодинамики. На фоне шока выявляются первые признаки острого нарушения деятельности почек — олигурия, анурия. В случае дегидратации, вызванной длительной рвотой или поносом, отмечаются жажда, сухость во рту. Обязательным признаком является снижение артериального давления. Большое значение для суждения об интенсивности возникающей гипотонии имеет знание врачом уровня артериального давления, бывшего у больного до развития почечной недостаточности. У гипертоников, находящихся в состоянии шока, артериальное давление может казаться нормальным, хотя произошло его резкое -снижение. По данным Atlas и Gaberman (1958), симптомы шока могут развиться при снижении артериального давления с 210/110 до 110/70 мм рт. ст.

В I, начальной, стадии почечной недостаточности наибольшее значение имеют гемоконцентрация, определяемая с помощью гематокрита и подсчета количества эритроцитов (часто свыше 6 млн. в 1 мл), и метаболические нарушения, вызванные, по-видимому, аноксией тканей. Насыщение артериальной крови кислородом нормальное, тогда как насыщение кислородом венозной крови очень низкое. Имеется наклонность к ацидозу. Гликемия сначала бывает повышенной, а затем снижается вследствие уменьшения резервов гликогена в печени. Нарушение белкового обмена ведет к повышению количества аминокислот в кровяной плазме. В ней также повышается количество неорганических фосфатов и сульфатов. Часто уже в первой стадии почечной недостаточности отмечается тенденция к гиперкалиемии и снижению щелочного резерва плазмы. Тяжесть перечисленных изменений зависит от формы шока и от его степени. Наиболее постоянными являются гемоконцентрация, гипергликемия и тенденция к ацидозу.

В I стадии почечной недостаточности морфологические изменения со стороны почки либо отсутствуют, либо весьма незначительны. Основная тяжесть клинических проявлений зависит от шока, а не от поражения почек. Если наступает смерть, то она также является результатом шока.

После выведения больных из шокового состояния у большинства из них функция почек восстанавливается, у некоторых — начинают выступать на первый план клинические признаки острой почечной недостаточности, т. е. начинается II стадия — олигоанурическая. Длительность олигоанурической стадии колеблется от нескольких дней до 3 недель и даже более [в наших наблюдениях — до 36 суток, Alwall (1964) приводит описание больного, у которого олигоанурия длилась до 84 суток], в среднем 14 дней. Характерным морфологическим поражением в этой стадии является повреждение канальцевого эпителия и канальцевой базальной мембраны. Морфологические изменения, приводящие к острой почечной недостаточности, принято подразделять на ишемические и нефротоксические.

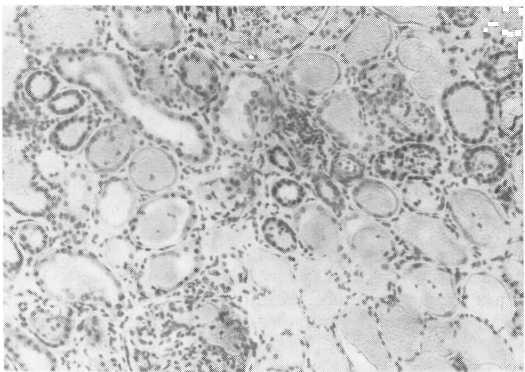

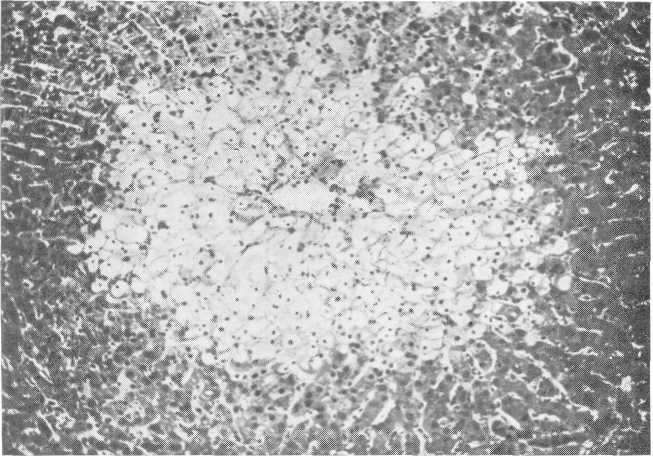

Ишемические изменения сказываются в поражении тубулярного аппарата: разрывы базальной мембраны и некроз эпителиальных клеток. Повреждения стенок канальцев могут отмечаться на всем их протяжении или же между зонами повреждения имеются участки интактной стенки. Первоначально было высказано предположение о преимущественном поражении дистальной части нефрона, это дало основание многим морфологам и клиницистам обозначать такие поражения „нефрозом дистального нефрона". Разрушение базальной мембраны имеет особое значение с точки зрения возможности восстановительного процесса. В месте разрушения базальной мембраны возникает обычно выраженный воспалительный процесс в межуточной ткани (рис. 225).

Рис. 225. Некроз эпителия извитых канальцев. Микрофото.

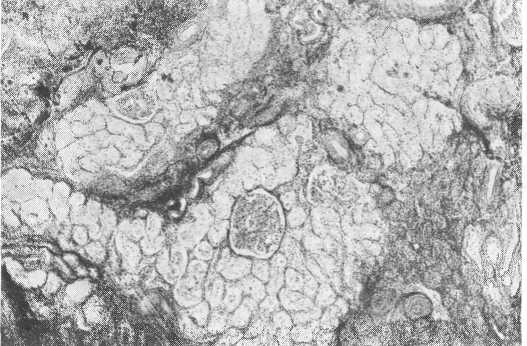

Нефротоксические изменения, связанные с воздействием различных отравляющих веществ, преобладают или локализуются исключительно в проксимальной части нефрона. Токсические вещества выделяются мальпи-гиевыми клубочками и оказывают воздействие главным образом на начальный сегмент канальцевого аппарата. В клетках возникают дегенеративные процессы вплоть до некроза (рис. 226). Ранее считалось, что при нефроток-сических воздействиях базальная мембрана не страдает; новейшие исследования при помощи микродиссекции показали, что обычно к токсическому воздействию яда присоединяется ишемия, вследствие чего в этих случаях возникают почечные поражения как нефротоксического, так и ишемичес-кого типа (А. Я. Пытель и С. Д. Голигорский, 1963).

Клиническая картина олигоанурической стадии слагается из признаков задержки в организме продуктов азотистого обмена и нарушения водно-электролитного равновесия, выражающихся симптомами нарушения деятельности нервной системы, сердечно-сосудистого, пищеварительного аппарата, изменениями со стороны крови. Большое место в клинической картине могут занимать признаки первичного основного заболевания, приведшего к острой почечной недостаточности. Основным признаком в этой стадии почечной недостаточности является олигурия или анурия. Редко острая почечная недостаточность протекает при нормальном диурезе (например, при ожогах).

Рис. 226. Острая почечная недостаточность. Почечная биопсия. Микрофото.

Общее состояние больного обычно тяжелое. Имеет место выраженная астения. Температура нормальная или пониженная. Повышение температуры обычно является признаком инфекционного осложнения. На фоне острой почечной недостаточности и снижения реактивности организма инфекционные осложнения протекают с незначительным повышением температуры. Вот почему даже незначительным ее колебаниям следует придавать особое значение. Однако у некоторых больных и без признаков инфекции можно отметить умеренное повышение температуры и лейкоцитоз. У больных, у которых острая почечная недостаточность наступила в результате сепсиса после аборта, температура может быть высокой, но в таких случаях ее повышение связано не с острой почечной недостаточностью, а с первичным воспалительным очагом.

Большое значение в развитии почечной недостаточности имеют различные гуморальные сдвиги. Hamburger с сотр. (1960) и другие клиницисты доказали, что нарушения метаболизма воды часто возникают в результате острой почечной недостаточности и в равной мере нарушения этого метаболизма могут, в свою очередь, вызвать острую почечную недостаточность. Нарушения водного обмена идут одновременно с изменением обмена электролитов. Внеклеточная дегидратация обычно равнозначна потерям хлористого натрия, а внеклеточная гипергидратация — его недостаточному выведению. В свою очередь, изменения внеклеточного сектора влияют на состояние внутриклеточного.

Вода составляет 50—70% веса тела (этот процент выше у худых, ниже — у тучных лиц). Вода распределяется между внутриклеточным сектором (40—50% веса тела) и внеклеточным (16—22%). Потери воды отражаются быстро на общем состоянии организма. Дефицит 1500 мл воды составляет приблизительно 2% веса тела, что ведет к небольшой жажде; потери 4200 мл воды (6% веса тела) — к сильной жажде, снижению количества слюны, сухости рта, олигурии и общей слабости; при потере 5000—10 000 мл воды (7—14% веса тела) указанные симптомы становятся более выраженными, состояние больного становится тяжелым, наблюдаются галлюцинации и бред.

Почки играют активную роль в сохранении воды в организме и ее выведении В норме вода переходит из внутриклеточного во внеклеточный сектор и обратно в основном в результате изменений осмотического давления. В патологических условиях передвижение воды из одного сектора в другой зависит, по-видимому, и от нарушений клеточного метаболизма.

О роли клеточного катаболизма в изменениях гидратации говорят следующие наблюдения Hamburger с сотр. (1962). У больных острой почечной недостаточностью в течение периода анурии образуется в среднем 243 г мочевины. При разрушении 100 г тканей организма происходит катаболизм 25 г белков, что ведет к образованию 8,5 г мочевины, при этом из тканей высвобождается 75 мл воды. Одновременно в результате окисления белков добавочно образуется на каждый 1 г белков 0,41 мл воды. Таким образом, в результате катаболизма тканей при образовании 8,5 г мочевины высвобождается и образуется 85 мл воды. При расчете, что за период анурии образуется в среднем 243 г мочевины, следует, что за это время высвобождается и образуется 2430 мл воды.

Жировая ткань содержит мало воды, но окисление 1 г жиров ведет к образованию 1,07 мл воды. Следовательно, окисление разрушенных жиров ведет к образованию еще 6000 мл воды. Другими словами, катаболизм тканей ведет у больных острой почечной недостаточностью к образованию более 8 л воды, количеству весьма внушительному, которое следует принимать в расчет при определении водного режима этих больных.

Возможные виды нарушения водного баланса организма представлены на следующей схеме.

Схема нарушений водного баланса организма

(по Hamburger)

Внеклеточная дегидратация наступает при потерях воды и особенно хлористого натрия. Больные жалуются на прогрессирующую общую слабость. Тургор кожи и тонус глазного яблока у них снижены. Артериальное давление понижено. Может наступить периферический коллапс и развиться острая почечная недостаточность. В результате потерь хлористого натрия снижается осмотическое давление плазмы. Определение хлора и натрия плазмы не дает полного представления о степени их дефицита потому, что у больных имеется всегда сгущение крови. До возникновения анурии можно получить более точное представление о дефиците натрия и хлора по определению их в моче. Внеклеточная дегидратация с потерей хлористого натрия приводит к повышению азотемии за счет увеличенного катаболизма тканей и недостаточного выведения мочевины. Азотемия бывает выше у больных с одновременной внутриклеточной гипергидратацией. В основе возникновения так называемой хлорпенической почки лежит внеклеточная дегидратация.

Клеточная дегидратация — результат либо потерь воды, либо избытка хлористого натрия во внеклеточном секторе, т. е. повышения его осмотического давления (при недостаточности сердца, почек, некоторых неврологических заболеваниях — менингите, в послеоперационном периоде вследствие нарушений механизмов, регулирующих выделение хлористого натрия). Потери воды особенно ощутимы при наличии одновременной поли-урии (хронический нефрит с полиурией, диабетическая кома). Признаками клеточной гипогидратации являются: сероватая окраска кожных покровов, западение и гипотония глазных яблок, повышение температуры, часто сопровождающееся повышенным лейкоцитозом с полинуклеозом. Потеря в весе значительная. При выраженной дегидратации появляются признаки поражения нервной системы — астения, сонливость с периодами возбуждения, мышечные подергивания; могут наблюдаться нарушения психики, кома. Со стороны пищеварительного тракта—жажда, сухость слизистых оболочек, анорексия, иногда дисфагия. У некоторых больных отмечаются нарушения ритма дыхания. Лабораторно определяется повышение эффективного осмотического давления плазмы.

Гипергидратация клеточного сектора возникает в результате нарушения равновесия между количеством вводимой в организм и выводимой из него воды или же при значительной потере электролитов со снижением осмотического давления плазмы и переходом воды из внеклеточного в клеточный сектор. Такое состояние возникает вследствие потери соли через пищеварительный тракт, недостаточности надпочечников, при заболеваниях нервной системы, нефропатиях. При острой почечной недостаточности гипергидратация клеточного сектора может возникнуть в результате избыточного введения в организм воды, особенно раствора глюкозы (каждый грамм глюкозы при сгорании ведет к образованию 0,55 г воды). Больные жалуются на общую слабость, утомляемость. Температура остается нормальной, но может быть пониженной. Артериальное давление обычно нормальное, иногда повышенное. Отмечаются признаки поражения нервной системы: мышечные непроизвольные сокращения, невралгии, головные боли, психические нарушения, кома. Наиболее характерными при этом бывают симптомы со стороны пищеварительного тракта. При умеренной гипергидратации клеточного сектора больные жалуются на отсутствие аппетита, тошноту, рвоту. Возникает порочный круг: рвота, являющаяся следствием гипергидратации клеточного сектора, приводит к потере электролитов, а это ведет в итоге к усугублению внутриклеточной гипергидратации. Отмечаются снижение эффективного осмотического давления плазмы, гипонатриемия, снижение содержания гемоглобина. Гипергидратацию клеточного сектора Hamburger (1960) образно назвал „отравлением водой" организма.

Olanescu с сотр. (1959) различают два вида внеклеточной гипергидратации. При первом имеет место увеличение количества воды и интерстици-альной ткани без увеличения ее в плазме, что клинически проявляется отеками. При втором — увеличение количества воды в плазме, что наблюдается при сердечной недостаточности или после избыточного введения кортикостероидов, либо при острой почечной недостаточности, когда больному вводят излишнее количество воды и соли.

Характерными нарушениями при острой почечной недостаточности являются изменения со стороны электролитного состава плазмы.

Установлено, что ионы натрия, хлора и бикарбоната обеспечивают 85% общего осмотического давления плазмы, остальные 15% относятся к другим ионам и недиссоциированным веществам. Глюкоза и мочевина имеют лишь небольшое значение в обеспечении осмотического давления плазмы, что объясняется, с одной стороны, их диффузионными свойствами, а с другой — большей молекулярной массой. Так, молекулярная масса глюкозы приблизительно в 3 раза больше массы хлористого натрия; к тому же хлористый натрий находится в плазме в виде ионов хлора и ионов натрия. Другими словами, при одинаковой концентрации хлористый натрий влияет на осмотическое давление в 6 раз больше глюкозы. К этому добавляется указанное выше свойство глюкозы к диффузии. Практически осмотическое давление глюкозы и мочевины равно нулю. Поэтому осмотическое давление плазмы можно высчитать путем дозирования важнейших электролитов или с помощью криоскопии. В норме осмотическое давление плазмы равно 0,55°. Увеличение осмотического давления — гипертония плазмы — ведет к клеточной дегидратации, уменьшение или гипотония плазмы — к внеклеточной дегидратации, часто с внутриклеточной гипергидратацией. Осмотическое давление плазмы принято измерять миллиосмолами. Миллиосмол — тысячная часть осмола, т. е. осмотического давления, развивающегося при растворении одной грамм-молекулы в 1 л воды.

За исключением]ионов калия, кальция и, в меньшей мере, магния, которые обладают определенными физиологическими свойствами и благодаря этому могут непосредственно влиять на клетки и ткани, остальные ионы имеют значение в основном вследствие определенного уровня их концентрации в плазме, чем обеспечивается ее осмотическое давление. Избыточное накопление ионов фосфата, сульфата и органических кислот харак-ерно для метаболического ацидоза, ионов бикарбоната — для дыхательного.

При острой почечной недостаточности наблюдается снижение количества основных трех ионов плазмы: натрия, хлора и бикарбоната. Тем самым уменьшается количество электролитов плазмы в целом. В среднем вместо обычных 310 м-экв./л при острой почечной недостаточности электролите-мия выражается цифрами порядка 286—296 м-экв./л. Осмотическое давление еще более снижено, чем электролитемия, в связи с увеличением количества двухвалентных ионов. Гипертония плазмы при острой почечной недостаточности наблюдается лишь у больных, которым ошибочно назначают обильное введение гипертонических растворов или проводят избыточную дегидратацию при применении методов внепочечного очищения.

Основным катионом плазмы является натрий; его концентрация вместе с хлором фактически определяет величину осмотического давления плазмы. Колебания концентрации натрия и хлора не всегда протекают параллельно. Ионы хлора могут выводиться независимо от ионов натрия. Хлор замещается широко ионами НСОз. Замещение натрия может происходить за счет ионов калия, кальция или магния, однако малое количество последних ограничивает возможность замещения натрия. Экономия ионов натрия обеспечивается почечной канальцевой реабсорбцией. У взрослого человека нормальный баланс натрия может сохраняться при введении в сутки всего 0,5 г хлористого натрия. При бессолевой диете резервы натрия начинают снижаться на 30—-40-й день. Если потери натрия происходят внепочечным путем, снижение уровня натрия плазмы происходит быстро, в силу чего наступают изменения водного баланса, нарушается функция почек. Дальнейшее снижение резервов натрия наступает при ацидозе, когда теряется способность почек регулировать кислотно-щелочное равновесие путем замещения ионов натрия ионами водорода или аммония. В свою очередь, возникновение острой почечной недостаточности на почве недостатка соли и дегидратации способствует дальнейшей потере электролитов вследствие частой рвоты и поноса. Значительная потеря натрия имеет место в III стадии острой почечной недостаточности, которая характеризуется поли-урией. Гипонатриемия клинически проявляется быстрой утомляемостью, апатией, потерей аппетита, головокружениями, обмороками.

Большое значение в клиническом проявлении острой почечной недостаточности имеют изменения содержания в плазме калия. Калий участвует в обмене белков, в синтезе гликогена. Он является медиатором в деятельности вегетативной первной системы, влияет на мышечную систему, в частности на миокард. Калий пищи (калий находится почти во всех продуктах питания) выделяется в основном почками (почти 90%). Калий находится главным образом в клетках. В клеточной жидкости его концентрация достигает 112—150 м-экв./л. Во внеклеточной жидкости — всего лишь 3,5—5,3 м-экв./л. По количественному определению калия в плазме нельзя иметь точное представление о его содержании в клеточном секторе. Существует тесная связь между метаболизмом натрия и калия, что имеет большое значение для выяснения некоторых патофизиологических процессов. Введение при ацидозе больших доз натрия (в виде бикарбоната или цитрата) ведет к его миграции в клеточный сектор и вытеснению из него калия. При хорошей функции почек калий выделяется ими и может возникнуть гипокалиемия, а при почечной недостаточности — гиперкалиемия. При острой почечной недостаточности в период олигоанурии отмечается обычно гиперкалиемия, которая с восстановлением диуреза переходит в гипокалие-мию. Однако такое чередование не обязательно. Не у всех больных острой почечной недостаточностью отмечается выраженная гиперкалиемия; последняя характерна для почечной недостаточности, протекающей с высоким катаболизмом белков, при котором высвобождается калий (при обширных ожогах, травмах с размозжением мягких тканей, травматическом и, в частности, послеоперационном шоке). Гемолиз также ведет к высвобождению значительного количества калия, что имеет место после переливания несовместимой крови, анаэробном сепсисе после аборта, гемолитической анемии. При остром гемолизе с разрушением 60% эритроцитов высвобождается до 5 г калия, что может привести к смерти. Гиперкалиемия может возникнуть и при переливании одногруппной крови после длительной ее консервации. Значительно реже гиперкалиемия наблюдается у больных острой почечной недостаточностью вследствие отравлений и интоксикаций (если интоксикация не ведет к гемолизу). Гиперкалиемии способствуют ацидоз и гипергидратация внутриклеточного сектора. Нет параллелизма между степенью азотемии и гиперкалиемии, хотя у большинства больных при высокой азотемии имеется и высокая гиперкалиемия. Клинически гиперкалиемия проявляется признаками поражения нервной системы и сердечной мышцы: общая слабость, парестезии, снижение сухожильных рефлексов, иногда параличи, брадикардия, аритмия, сердечная недостаточность. Однако у ряда больных клинические проявления гиперкалиемии незначительны, хотя ее опасность весьма велика. У больных острой почечной недостаточностью гиперкалиемию определяют дозированием калия плазмы. В определении калиемии используют и электрокардиографию. На электрокардиограмме выявляются типичные изменения: заострение зубца Т, снижение интервала S—Т, удлинение расстояния Р—R. В последующем зубец Р исчезает. Нарастание гиперкалиемии ведет затем к расширению QRS, его двухфазности, нарушению ритма сердца. Нарастающая блокада может привести к остановке сердца в диастоле. Не всегда рост калиемии приводит к летальному исходу. Известны случаи острой почечной недостаточности, протекающей у больных с высокой гиперкалиемией и закончившейся благополучно. Опасность гиперкалиемии зависит от сопутствующих нарушений (ацидоз, степень концентрации других электролитов и катаболитов) и погрешностей в ведении больного (гипергидратация, введение в организм больного солей калия в периоде олигоанурии). Не следует забывать, что при острой почечной недостаточности не может иметь место изолированное нарушение метаболизма одного электролита; клиника недостаточности слагается из множественных метаболических нарушений, в том числе и обмена кальция.

Не весь кальций плазмы физиологически активен. Часть его связана с белками плазмы и не активна. Полностью ионизирован лишь хлористый кальций, частично — другие его соединения. При острой почечной недостаточности наблюдается обычно гипокальциемия. Снижение белков плазмы ведет к снижению его неионизированной доли, а увеличение количества неорганических фосфатов и сульфатов — изменению рН ионизированной крови. Вследствие ацидоза имеется пропорциональное увеличение ионизированной доли кальция, благодаря чему не наблюдается признаков тета-

нии. Повышенная возбудимость больных находит свое объяснение в низкой концентрации ионизированного кальция в спинномозговой жидкости. Гипокальциемия может быть также результатом введения больным больших доз цитрата натрия при обменных переливаниях крови. Гипокальциемия ведет у ряда больных к изменениям электрокардиограммы —удлинению QT и особенно ST.

Длительная гиперкальциемия (гиперпаратиреоз, отравление витамином D, саркоидоз, обширные костные разрушения) также может быть причиной возникновения острой почечной недостаточности.

Магний занимает значительное место среди электролитов внутриклеточного сектора организма — 35 м-экв./л и небольшое во внеклеточном — 1,5 м-экв./л; 15—20% последнего связано с белками, остальная часть ионизирована. Количество магния при почечной недостаточности может быть нормальным, пониженным или повышенным. Гипомагниемия — результат поносов и отсутствия магния в вводимой в организм больного жидкости. Гипермагниемия наблюдается при гипогидратации, повышенном введении солей магния. Гипомагниемия может быть причиной тетании, нарушения психики; гипермагниемия вызывает сонливость, коматозное состояние.

Для острой почечной недостаточности характерна гипохлоремия; количество хлора плазмы снижается до 80—90 м-экв./л. Известны случаи гипохлоремии порядка 50—60 м-экв./л. Основной причиной резкого снижения концентрации хлора являются его потери с рвотой. Zosin (1958) объясняет гипохлоремию миграцией хлора из внеклеточного сектора в клеточный. Большое значение при этом имеет увеличение количества ин-терстициальной жидкости, в результате чего возникает не глобальное, а пропорциональное снижение хлора (гипергидремия — результат катаболизма тканей и избыточного введения воды). Гипохлоремия возникает с первых дней острой почечной недостаточности и в последующем подвергается небольшим колебаниям, зависящим в значительной мере от метода лечения.

Анионы плазмы представлены главным образом анионами хлора. Остальные разделены приблизительно поровну между НСОз и так называемой фракцией R (rest-fraction). Последняя состоит из РО4Н, SO4, органических кислот и щелочного эквивалента белков плазмы. В норме эта фракция равняется в среднем 25 Мэкв./л. Анионы НСО3 являются мобильными. Их количество приспосабливается к вариациям хлора и R-фракции. Уменьшение последних компенсируется в норме увеличением НСО3 и наоборот. У больных острой почечной недостаточностью R-фракция увеличивается, а количество хлора и НСОз снижается. Уменьшение количества ионов НСОз означает снижение щелочного резерва плазмы.

Между уровнем рН плазмы и ее щелочным резервом нет обязательного параллелизма. Единственным точным критерием определения щелочно-кислотного равновесия является рН. Возможен ацидоз при нормальном и даже повышенном щелочном резерве. Клинически невозможно определить нарушения кислотно-щелочного равновесия, так как гипервентиляция может отсутствовать при ацидозе, а тетания — при алкалозе (например, при гиперкапнии). У больных острой почечной недостаточностью постоянно наблюдается увеличение анионов R-фракции, несмотря на уменьшение количества ионов хлора, для уравновешивания количества катионов происходит уменьшение щелочного резерва. Этот приспособительный механизм, сохраняющий обычную реакцию внутренней среды, нарушается при тяжело протекающих формах почечной недостаточности, когда происходит понижение как рН, так и щелочного резерва. У больных острой почечной недостаточностью, протекающей со значительным расстройством

дыхания, происходит нарушение выделения СО2 через легкие, что ведет к увеличению щелочного резерва при снижении рН плазмы. Zosin считает, что в клинических условиях, когда имеется ясное представление о причине нарушения щелочно-кислотного равновесия, можно ограничиться только определением щелочного резерва. В других случаях определение рН плазмы обязательно, так как в противном случае можно не заметить опасности ацидоза.

У ряда больных острой почечной недостаточностью алкалоз возникает в результате введения большого количества двууглекислого натрия, обменных переливаний крови. При обменном переливании крови, когда больному вводят до 6 л крови, одновременно поступает в организм большое количество цитрата натрия (84 м-экв./л натрия). К алкалозу могут привести также обильная рвота, длительная абсорбция желудочного содержимого, особенно в послеоперационном периоде. Алкалоз нередко наблюдается в период восстановления диуреза, когда он приходит на смену ацидозу.

Белки плазмы играют большую роль как важнейший фактор регулирования объема крови. В крови содержится 70—80 г белков на 1 л, а в интерстициальной жидкости — всего несколько граммов на 1 л. Этим объясняется большая разница в онкотическом давлении и притяжении воды. Потери белков поэтому ведут к отекам, гемоконцентрации, падению количества циркулирующей крови, к коллапсу. Отеки особенно характерны для хронической белковой недостаточности, а гемоконцентрация — для острой. Однако гипопротеинемия может отсутствовать при пропорциональных потерях организмом белков и воды. Поэтому параллельно следует определять гемоконцентрацию, гематокрит.

При острой почечной недостаточности обычно имеет место небольшая гипопротеинемия. Согласно данным Ргоса (1957), протеинемия при острой почечной недостаточности снижается до 15 м-экв./л вместо обычных 16 м-экв./л и лишь в редких случаях гипопротеинемия достигает 11 м-экв./л. В период олигоанурии иногда наблюдается на фоне гемолиза гиперпротеинемия. Исключение- составляет гемолиз при септическом аборте, при котором заболевание протекает с особо выраженной гипопроте-инемией, что можно объяснить быстрым разрушением гемоглобина. В период восстановления диуреза гипопротеинемия часто сменяется гипер-протеинемией. Извращается соотношение альбуминов к глобулинам вследствие повышения количества альфа- и гамма-глобулинов и снижения количества альбуминов. Отсутствие гипергаммаглобулинемии имеет плохое прогностическое значение.

Постоянным признаком острой почечной недостаточности является повышение содержания в плазме азота, которое можно определить дозированием мочевины либо остаточного азота. Большинство нефрологов считает вполне достаточным количественное определение мочевины плазмы. Фактически большая часть азота плазмы, исключая азот белков плазмы, приходится на долю мочевины. Только при одном условии определение мочевины может дать неправильные показания. Известно, что последние этапы образования мочевины происходят в печени. Если одновременно с острой почечной недостаточностью имеется заболевание печени, то количество мочевины в плазме может либо не повыситься, либо повыситься в меньшей мере, чем это соответствует степени почечной недостаточности; зато произойдет рост количества других продуктов азотистого обмена, особенно аминокислот. Ввиду этого у больных острой почечной недостаточностью, протекающей с поражением печени, целесообразнее определять остаточный азот.

Повышение количества мочевины плазмы объясняется отсутствием возможности выведения ее из организма — повышенным образованием ее за счет катаболизма белков тканей. В норме существует равновесие между количеством вводимого с пищей азота и катаболизмом тканей. Примером подобных состояний может служить так называемая хлорпеническая почка. Hamburger (1960) рекомендует следующую формулу для определения эндогенной фракции азота мочевины, позволяющей судить о размерах катаболизма тканей больного. Мочевина благодаря ее большой диффузионной способности распределена приблизительно одинаково в жидкостях организма, поэтому достаточно умножить общее количество жидкости на содержание мочевины в плазме. Количество жидкости составляет приблизительно 60% веса тела. Если за 24 часа, к примеру, количество мочевины увеличилось на 20 г, а с мочой выделилось 15 г, то это означает, что за эти 24 часа образовалось в общем 35 г мочевины. Из этого количества нужно вычесть экзогенную фракцию (количество мочевины, образующейся из белков пищи) и результат укажет на уровень эндогенной мочевины. Вычисление производят по формуле:

эндогенная

фракция = 0,6 Х(Р2

— Р1)+Е![]() ,

,

где X — вес тела;

А — количество белков пищи в граммах;

Е — количество мочевины в моче в граммах;

Р1 — мочевина плазмы в начале исследования;

Р2 — мочевина плазмы в конце исследования.

В нормальных условиях имеет место образование 5 г эндогенной мочевины в сутки. Для того чтобы получить представление о возможных нарушениях, достаточно указать, что при ожогах происходит распад 80—100 г белков, что составляет 500 г ткани в сутки.

При наличии острой почечной недостаточности, протекающей с сохранением диуреза, Hamburger придает большое значение количеству мочевины за 24 часа, нежели ее концентрации в моче. Он считает, что если количество мочевины в моче значительно, значит функция почек еще удовлетворительная, даже при наличии высокой азотемии, и, наоборот, при низком содержании мочевины в моче — функция почек тяжело поражена, несмотря на умеренную азотемию. В этих случаях несоответствие между поражением почек и высотой азотемии, как уже указывалось, объясняется интенсивностью катаболизма тканей. Hamburger придает также большое значение определению клиренса мочевины; при острой почечной недостаточности количественное определение мочевины плазмы дает представление об азотистой ретенции, сравнение же мочевины плазмы и мочевины мочи позволяет определить, в какой степени азотемия зависит от нарушения функции почек и в какой — от избыточного образования мочевины в организме.

При острой почечной недостаточности параллельно с повышением количества мочевины имеет место увеличение содержания в плазме и других продуктов азотистого обмена: креатинина, креатина, мочевой кислоты. Повышается также содержание ароматических веществ.

Основными гематологическими нарушениями в период олигоанурии являются: анемия, повышенная кровоточивость и в меньшей мере повышенный лейкоцитоз. Анемия наступает в результате нарушения эритро-поэза, уменьшения длительности жизни эритроцитов, а также гемолиза у больных с гемолитическими изменениями. Различные кровотечения (носовое, желудочно-кишечное, пурпура) наступают чаще в течение 2-й недели олигоанурического периода. Они находят свое объяснение в повышенной хрупкости капилляров, ибо как длительность кровотечения и свертывания крови, так и протромбиновый индекс и количество тромбоцитов остаются в пределах нормы. У ряда больных вне инфекционных осложнений наблюдается высокий лейкоцитоз, который может сочетаться с нейтрофильным полинуклеозом. Лейкоцитоз может достигать 20 000 и более в 1 мм.

У больных острой почечной недостаточностью повышение артериального давления — симптом не постоянный. Гипертония может быть результатом задержки соли и воды во внеклеточном секторе или повышенного выделения прессорного вещества в кровь в результате почечной ишемии. Последним фактором можно объяснить возникновение гипертонии в первые дни заболевания. Е. М. Тареев (1958) сравнивает гипертонию при полном прекращении выделительной функции почек с аренальной гипертонией.

У больных наблюдается тахикардия. При возникновении сердечной недостаточности уменьшается наполнение пульса, отмечается уменьшение систолического и диастолического давления. Некоторые клиницисты прибегают к прощупыванию пульса сначала в положении больного лежа, а затем после приподнятая его головы и туловища. Малое наполнение пульса в положении лежа, становящееся еще более выраженным после приподнятая туловища, указывает на опасность коллапса. Состояние периферических вен может служить показателем нарушения равновесия воды. В норме подкожные вены быстро опорожняются при поднятии вверх верхних конечностей и заполняются вновь за 3—5 секунд после их опускания. При значительной гипогидратации заполнение вен происходит лишь за 10— 12 секунд. У некоторых больных заполнения вен вообще не происходит. Замедленное опорожнение вен при поднятии конечности говорит о гипергидратации (Schreiner и Maher, 1961).

Дыхание обычно учащенное в результате ацидоза. В тяжелых формах болезни, в прекоматозном состоянии наблюдается куссмаулевское или чейн-стоксово дыхание.

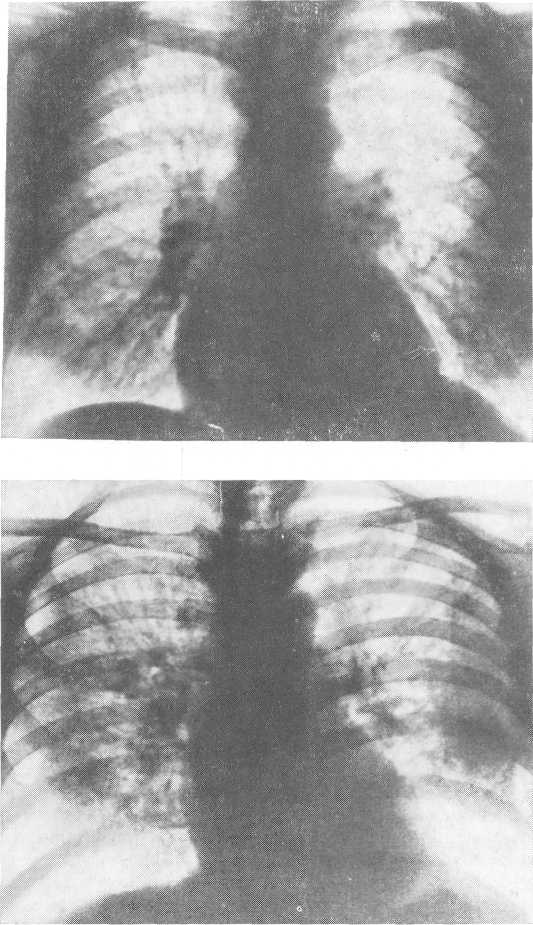

У 57% больных острой почечной недостаточностью I стадии (олигоан-урическая) и II стадии (восстановление диуреза) имеет место общая гипергидратация, которая отягощает .течение заболевания и может привести к летальному исходу. В то время как клинические признаки скрытой гипергидратации (тахикардия, повышенное артериальное давление и др.) непостоянны, рентгенологические изменения со стороны органов грудной клетки, ретроперитонеального пространства и почек позволяют сравнительно рано распознать органную и общую гипергидратацию.

Весьма ценными диагностическими признаками скрытой гипергидратации являются: „Fluid lung" — „водяные легкие" (Alwall, 1964), выпот-ной плеврит, выпотной перикардит, ретроперитонеальный отек и увеличение размеров почек. Эти признаки могут наблюдаться отдельно и в сочетании друг с другом.

Наличие рентгенологического признака „Fluid lung" с несомненностью указывает на гипергидратацию организма. Он наблюдается у половины больных острой почечной недостаточностью. В зависимости от интенсивности изменений в легких следует различать I, II, III степень феномена „Fluid lung" — „водяные легкие".

Среди существующих теорий патогенеза „Fluid lung" — „водяного легкого" — наиболее приемлемой являетя токсико-гипергидратационная теория (А. Ф. Даренков, 1964). У больных острой почечной недостаточностью вследствие интенсивного катаболизма происходит накопление в крови значительного количества азотистых шлаков, токсических продуктов, а также образование большого количества свободной жидкости. Легкие являются органом, способным замещать некоторые функции почек благодаря сли-зисто-белковым железам, способным элиминировать токсические вещества и тем самым взять на себя утраченную выделительную функцию почек.

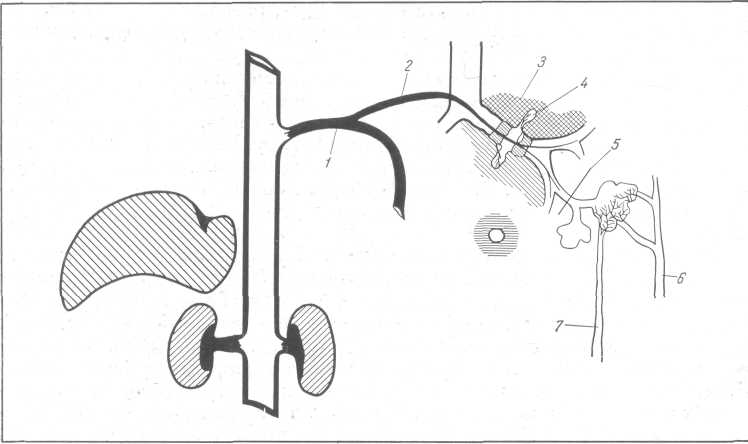

Рис. 227. Уремический отек легкого (А. Ф. Даренков).

1 — межреберная артерия; 2 — бронхиальная артерия; 3 — токсический интерстициальный отек; 4 — слизисто-белковые железы; S — респираторный бронх; в — легочная вена; 7 — легочная артерия; S — бронх.

Вследствие притока большого количества катаболических продуктов к слизисто-белковым железам происходит токсическое поражение питающих их бронхиальных артерий. Одновременно повышается систолическое давление в железах за счет накопления в них низкомолекулярных соединений. Повышение осмотического градиента влечет увеличение притока к слизисто-белковым железам воды, которая проникает в интерстициальное пространство бронхов как через нарушенную стенку артерий, так и из клеток гипергидрированных слизисто-белковых желез (рис. 227). Последние расположены преимущественно в рыхлых соединительнотканных межхрящевых пространствах, и жидкость может легко проникать во все ин-терстициальные перибронхиальные щели. Бронхиальные артерии и слизисто-белковые железы распространяются до респираторного отдела, вследствие чего накопление воды может происходить только в центральных отделах легкого. Рентгенологический феномен „Fluid lung" обусловлен уплотнением тканей центральной зоны легких за счет накопившейся в ней жидкости. Вся кортикальная зона легких, которая снабжается легочной артерией (система малого круга кровообращения) не подвергается гипергидратации и поэтому остается свободной от рентгенологических изменений (рис. 228, 229). Скопление жидкости по ходу бронхов, идущих в сагиттальном направлении, выявляется на рентгенограммах либо в виде очаговых пятен, либо в виде облаковидных теней. Бедная клиническая картина „водяного легкого" обусловлена тем, что просвет бронхов остается „сухим", в то время как интерстиций их гипергидрирован. Наличие у больного „Fluid lung" требует срочных лечебных мер.

Рис. 228. Уремический отек легкого, II стадия по Alwall.

Рис. 229. Уремический отек легкого, III стадия по Alwall.

Своевременная дезинтоксикация, которая приводит к уменьшению осмотического давления в слизисто-белковых железах, и дегидратация обеспечивают быстрое исчезновение рентгенологических признаков „водяного легкого". Тщательный рентгенологический контроль и периодические взвешивания на специальных весах являются эффективными средствами, позволяющими следить за водным балансом больных как в олигоанурической, так и полиурической фазах болезни, и делают возможным предотвратить грозные проявления гипергидратации. Имеется параллелизм между снижением веса тела больного (находившегося в состоянии гипергидратации) и уменьшением рентгенологически устанавливаемых легочных изменений типа „Fluid lung". Снижение веса тела больного наступает либо в результате искусственно вызванной диареи или ультрафильтрации при помощи искусственной почки. Легочные осложнения типа „Fluid lung" при своевременном проведении соответствующей терапии у 65% больных подвергаются обратному развитию.

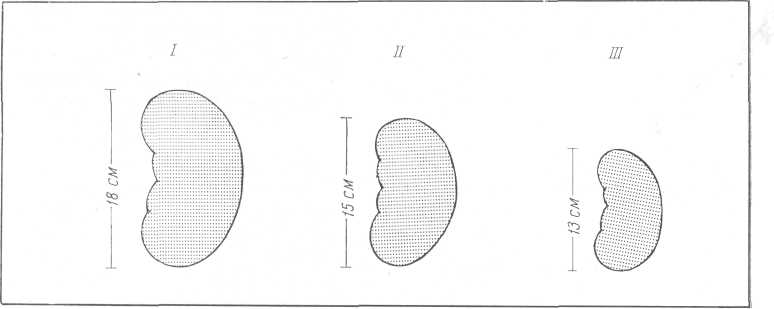

Известное диагностическое значение имеет рентгенологическое определение размеров почек. Почки оказываются увеличенными в I и II стадии острой почечной недостаточности у 32% больных. Увеличение почек в олигоанурической стадии обусловлено глубоким нарушением координированной работы противоточно-множительной системы почки вследствие уменьшения кровяного дебита в vasa recta и увеличения осмотического давления в интерстициальной ткани. Это происходит вследствие нарушения системы пассивного перехода воды из vasa recta в интерстиций и далее в просвет канальцев и наоборот. Уменьшение притока жидкости из сосудистого русла в интерстициальное пространство области петли Генле способствует быстрому повышению осмотического давления в клетках эпителия нисходящего отдела канальца и активной реабсорбции воды из его просвета. Моча в нисходящем отделе канальца и колене петли Генле становится более гипертоничной. Относительный избыток ионов натрия быстро реабсорбируется в восходящем отделе петли Генле, который непроницаем для воды, но обладает факультативной способностью поглощать натрий.

Рис. 230. Изменение рентгенологических размеров почек у больных острой почечной недостаточностью. Объяснения в тексте.

Данное явление способствует увеличению и без того высокого осмотического давления в интерстиций. Вследствие этого интерстициальная ткань почки превращается в мощный насос, извлекающий жидкость из просвета канальцев, притом в огромных количествах. Создается парадоксальное явление: имея большое количество жидкости, почка не в состоянии выделить ее. Она как бы тонет в жидкости и, перегруженная ею, намного увеличивается в размерах. Только значительной гипергидратацией можно объяснить быстрое и относительно безболезненное увеличение такого плотного паренхиматозного органа, как почка. По мере нарастания острой почечной недостаточности вода из интерстициальной ткани почки проникает в сосудистое русло почки, а также в околопочечную и ретропе-ритонеальную клетчатку. Вследствие этого ретроперитонеальное пространство превращается в резервуар, способный вместить большие количества избыточной жидкости. У 29% больных острой почечной недостаточностью рентгенологически определяется ретроперитонеальный отек. В стадии восстановления диуреза размеры почек весьма быстро уменьшаются, достигая нормальных величин в стадии выздоровления. Согласно наблюдениям урологической клиники II Московского медицинского института средние размеры почек у больных острой почечной недостаточностью таковы: в олигоанурической стадии длина почки 18 см, в стадии восстановления диуреза — 15 см, в стадии выздоровления — 13 см (А. Ф. Дарен-ков, 1966) (рис. 230).

Болезнь в олигоанурической стадии, особенно при очень высокой и затяжной азотемии, может осложниться стоматитом, паротитом, панкреатитом, изъязвлениями слизистой оболочки желудка и кишечника с возникновением желудочно-кишечных кровотечений перикардитов.

Стадия III острой почечной недостаточности знаменуется восстановлением диуреза (при анурии) или его значительным увеличением (при олигу-рии). С первых же дней этой стадии количество мочи за сутки достигает 2— Зли более. Моча низкого удельного веса —1002—1003. Несмотря на восстановление диуреза, функциональная недостаточность почек все же сохраняется: азотемия в начале этой стадии остается еще значительной, имеются нарушения водно-электролитного баланса. Больные теряют большое количество воды и соответственно снижается вес тела. Потеря воды наблюдается у всех больных, в том числе и у тех, которым был обеспечен правильный водный режим во время стадии олигоанурии. Речь здесь идет о воде, образовавшейся и накопившейся в организме в результате окисления белков, углеводов и жиров. Снижение веса может достигнуть 10 кг.

У многих больных в этой стадии происходят большие потери калия с мочой: на смену гиперкалиемии приходит гипокалиемия, которая клинически проявляется астенией и гипотонией скелетных мышц, их парезом. Гипотония может распространяться и на дыхательные мышцы. При дальнейшем снижении калиемии возникают вялые параличи с исчезновением сухожильных рефлексов. Характерные изменения наблюдаются со стороны сердечной мышцы. На электрокардиограмме отрезок ST прогрессивно стирается, уменьшается амплитуда зубца Т, который становится изоэлектри-ческим, а иногда и отрицательным, увеличивается в несколько раз зубец V. Происходит расширение сердца со снижением артериального давления. Появление аритмии является признаком опасности остановки сердца в диастоле. При значительно выраженной гипокалиемии течение заболевания может осложниться паралитическим илеусом, расширением желудка. Гипокалиемия протекает обычно на фоне алкалоза и сочетается с гипокаль-циемией.

У некоторых больных в фазе восстановления диуреза ацидоз сменяется алкалозом (Derot с сотр., 1961), проявляющимся головными болями, нарушением сознания вплоть до психоза. В результате сопутствующего снижения ионов кальция у больных наступают признаки тетании.

В начале III стадии продолжающиеся нарушения водно-солевого обмена столь велики, что ряд больных погибает, несмотря на восстановление диуреза. При благополучном течении заболевания концентрационная способность почки, ее роль в водно-солевом равновесии улучшаются, что ведет к постепенному выравниванию содержания электролитов, снижению азотемии, исчезновению изменений со стороны форменных элементов крови. В этой стадии в виде позднего осложнения может возникнуть тенденция к кровотечению и вторичной анемии. В конечной стадии острой почечной недостаточности анемия может быть следствием электробластопении.

Стадия IV острой почечной недостаточности — стадия выздоровления. В зависимости от тяжести заболевания стадия выздоровления длится до 6 месяцев, иногда и больше. К концу ее восстанавливается равновесие электролитов, количество мочевины приходит к норме, однако почечные пробы на очищение, а нередко и проба Зимницкого указывают на остаточные умеренные нарушения функции почек. Исследование раздельно функций почек показывает, что остаточные могут наблюдаться и спустя 3 года после возникновения острой почечной недостаточности, несмотря на отсутствие клинических признаков болезни. У больных, у которых ранее не было заболевания почек, функция последних обычно восстанавливается полностью. У тех больных, у которых острая почечная недостаточность раз-

вилась на фоне ранее существовавшего заболевания почек или мочевых путей, часто остается длительное время более выраженное снижение функциональной способности почек по сравнению с исходными данными.

Итак, острая почечная недостаточность имеет циклическое течение, проходит через ряд стадий и у значительного числа больных завершается при условии правильного ведения и применения современных методов лечения выздоровлением. Однако летальность при ней еще высокая. Смерть наступает в I стадии острой почечной недостаточности в результате причинного заболевания, во II и III стадии — от нарушения водно-электролитного баланса и глубокой интоксикации организма вследствие накопления в крови продуктов метаболизма.

клинические формы

острой почечной недостаточности

Hamburger (1960) описывает два вида клинических форм острой почечной недостаточности в соответствии с органическим или функциональным характером почечного поражения.

К органическим поражениям он относит: 1) острый канальцевый нефрит (токсические канальцевые нефропатии, нефропатии при гемолитических процессах, состояниях шока и других различных острых заболеваниях); 2) острый гломерулонефрит; 3) острый интерстициальный нефрит; 4) поражения мочевыводящих путей; 5) инфаркт почки, тромбоз почечных вен и двусторонний кортикальный некроз.

К поражениям функционального характера Hamburger относит нарушения обмена воды и электролитов, коллапс. Derot и Prunier (1963) рассматривают 5 основных клинических форм: 1) анурия вследствие нарушения почечного кровообращения; 2) анурия вследствие первичного нарушения водно-солевого обмена; 3) анурия вследствие урологических заболеваний; 4) анурические нефриты, пиелонефрит, сосочковый некроз; 5) острые канальцевые нефропатии и гепатонефриты. Ргоса (1957) различает 7 клинических форм острой почечной недостаточности: 1) почечная недостаточность в основном нейрогенного происхождения (рефлекторного характера); 2) почечная недостаточность, связанная с нарушением кровообращения (снижение артериального давления, асистолия, инфаркт почки, инфаркт миокарда); 3) почечная недостаточность вследствие первичного нарушения равновесия электролитов; 4) почечная недостаточность в результате острого канальцевого нефрита (сюда же относится и послеоперационная острая почечная недостаточность); 5) почечная недостаточность, обусловленная острым гломерулонефритом или пиелонефритом; 6) почечная недостаточность, возникшая вследствие урологических заболеваний; 7) острая почечная недостаточность неизвестной причины.

Приведенные разграничения клинических форм острой почечной недостаточности имеют определенные достоинства, ноне лишены и существенных дефектов. Деление Hamburger грешит в том смысле, что далеко не всегда удается провести грань между функциональными и органическими поражениями почек. При описании органических почечных поражений в одну группу входят токсические и различные посттравматические формы заболевания. Между тем, по крайней мере с точки зрения клинического течения, между ними имеются определенные различия.

Derot и Prunier, говоря о различных видах анурии, пользуются устаревшей терминологией. В предложенную ими группу острых канальцевых нефропатии, основанную больше на признаке морфологических нарушений, локализации их, опять-таки входят разнообразные клинические формы. В классификации Ргоса сначала берется за основу функциональный этиологический момент (первые 3 группы), затем — морфологические изменения. Вряд ли можно объединить в одну группу все формы острого нарушения артериального давления, приводящего к почечной недостаточности в результате асистолии или инфаркта почки. Нельзя также согласиться с отнесением к группе острого канальцевого нефрита всех случаев послеоперационной острой почечной недостаточности, при которой нервный механизм играет исключительно большую роль. Кроме того, не ясна грань между первой и второй группой. Несомненно, что нервный фактор является основным в возникновении сосудистых нарушений, приводящих к падению артериального давления.

Исходя из указанного и руководствуясь в основном удобствами клинических требований, мы считаем наиболее приемлемой из предложенных классификаций клинических форм острой почечной недостаточности классификацию Е. М. Тареева (1958), тем более что она учитывает одновременно и особенности патогенеза.