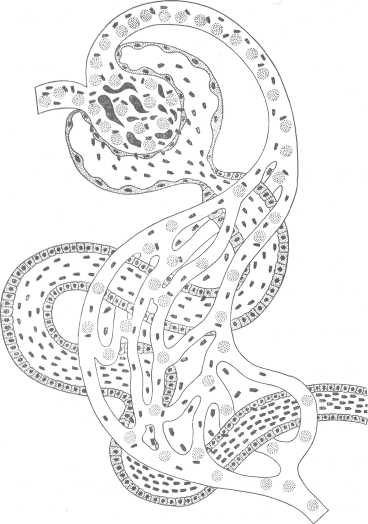

- •Рас. 23. Схема почечного клубочка (Bargmann).

- •Воточного поворотного множителя

- •Состав некоторых веществ в плазме крови и в моче в процентах

- •Яичком и надпочечником (Nelson).

- •Количество микробов, обнаруживаемое в 1 и 10 полях зрения микроскопа

- •Зависимость количества колоний в различных секторах чашки Петри от интенсивности бактериурии

- •Артериографическая фаза в норме.

- •Метастазы рака мочевого пузыря в лимфатические узлы по ходу подвздошных сосудов (Alberti).

- •Жизни плода (Kelly- Burnam).

- •Транслюмбальная почечная ангиограмма. Артериографическая фаза.

- •Двусторонняя пиелограмма. Снимок сделан на одной пленке при вдохе и выдохе.

- •Почечная ангиограмма по Сельдингеру.

- •Рас. 149. Разрезы для вне-брюшного обнажения почки.

- •II. Опухоли почечной лоханки и мочеточника

- •Селективная почечная ангиограмма. Нефрографическая фаза.

- •Рас. 205. Этапы трансабдоминальной нефрэктомии.

- •Puс. 210. Рак стенки солитарной кисты почки.

- •Обзорная рентгенограмма (наблюдение в. Д. Грунд).

- •Нефрогенной гипертонии (см. Рис. 239).

- •Оглавление

- •Для заметок

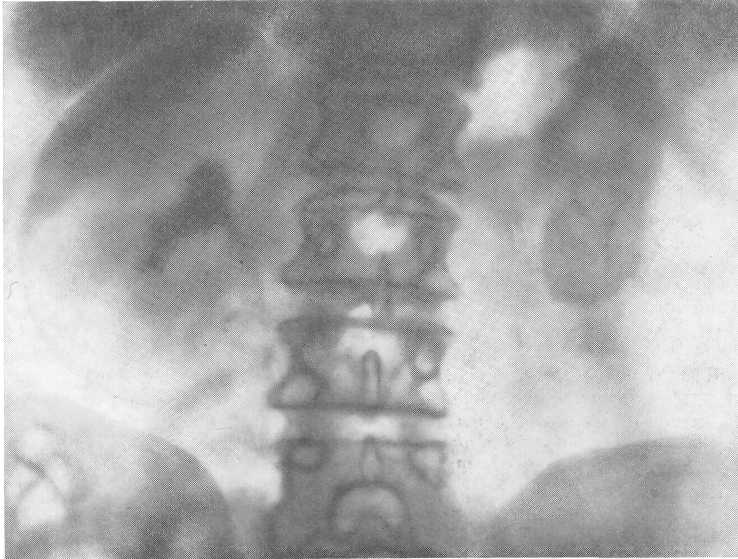

Двусторонняя пиелограмма. Снимок сделан на одной пленке при вдохе и выдохе.

Хромоцистоскопия дает возможность определить состояние мочевого пузыря и функции почек. При остром пиелонефрите может быть видно выделение мутной мочи из устья мочеточника пораженной почки (или обеих почек), а также замедленное или ослабленное выделение индигокармина.

С помощью обзорной рентгенограммы удается установить наличие конкремента, увеличение размеров почки, нечеткость или отсутствие контуров латерального края поясничной мышцы при переходе воспалительного процесса на паранефрий.

На экскреторных урограммах вследствие нарушения функции почки не видно тени мочевыводящих путей. Burghele (1956) описал следующие возможные изменения урограмм при наличии препятствия к оттоку мочи: 1) при относительной непроходимости мочеточника бывает видна тень увеличенной почки и заполнение контрастным веществом верхних мочевых путей; весьма характерна интенсивная импрегнация почки как результат затрудненного выведения мочи; 2) при почечной колике — спазм форни-кальных сфинктеров и вследствие этого стаз контрастного вещества в собирательных канальцах, что является причиной интенсивной нефро-граммы — симптом „большой белой почки"; 3) при отсутствии почечной секреции имеет место урографический признак „немой" почки. На ретроградной пиелограмме у больных карбункулом почки определяется ампутация или сдавление соответствующей чашечки, выраженная резкость контуров лоханки и чашечек при фиксации почки в отечной и воспаленной околопочечной клетчатке, значительное снижение или отсутствие смещаемости почки при вдохе и выдохе (рис. 116).

Рентгеновское исследование позволяет поставить диагноз предшествовавшего пиелонефриту заболевания почек, если такое имело место.

Дифференциальный диагноз проводят между острым пиелонефритом и общеинфекционными заболеваниями, а также между острым пиелонефритом и другими воспалительно-гнойными процессами почек, мочевых путей и половых органов.

Дифференцировать острый пиелонефрит от общеинфекционных заболеваний, в частности брюшного тифа, малярии, сепсиса, приходится в основном при отсутствии местных проявлений заболевания.

До ликвидации в нашей стране малярии ошибочный диагноз при остром пиелонефрите ставился часто. В местностях эндемии малярии ознобы, сопровождающиеся повышением температуры и последующим сильным потом, естественно, наводили на мысль о малярии. Отсутствие плазмодиев в крови и пиурия позволяют установить правильный диагноз.

Дифференциальный диагноз с брюшным тифом проводят на основании характерных для тифа изменений языка, брадикардии, сыпи, увеличения селезенки, лейкопении и т. д.

Острый пиелонефрит может быть одним из проявлений сепсиса или же одиночным следствием заноса инфекции в почку из отдаленного гнойного очага. В первом случае имеются и другие локализации болезненного процесса, во втором — картина развивается по типу острого пиелонефрита. Выявление и ликвидация очага инфекции имеют большое значение.

Затруднение в дифференциальной диагностике между пионефрозом и острым пиелонефритом возникает в периоды обструкции мочеточника с нарушением оттока гноя из пиелонефротического мешка. Из расспроса больных удается уточнить длительность заболевания почки при пионефрозе; больные зачастую рассказывают, что моча у них постоянно была мутной, но стала прозрачной в момент ухудшения их состояния, появления озноба и повышенной температуры. В таких случаях при исследовании мочи отмечают уменьшение количества лейкоцитов, несмотря на ухудшение общего состояния. Почка бывает увеличенной. Весьма существенную помощь в диагностике пиелонефрита может оказать тест сравнительного лейкоцитоза (определение числа лейкоцитов в крови, взятой из кожи пальца руки, кожи поясничной области в зоне правой и левой почки).

У каждого больного острым пиелонефритом или с подозрением на острый пиелонефрит необходимо тщательно исследовать нижние мочевые пути и предстательную железу. Причиной озноба, лихорадки, пиурии может оказаться острогнойное заболевание этих органов. Следует не забывать, что острый простатит может осложниться острым пиелонефритом.

ЛЕЧЕНИЕ

Лечение больных острым пиелонефритом включает консервативные и оперативные мероприятия.

Питание больного должно быть достаточным для обеспечения необходимого количества калорий с учетом повышенного катаболизма. Этому соответствует в большой мере стол № 7а (белков 25 г, жиров 60 г, углеводов 350 г, в общем 2000 калорий), назначаемый на период ознобов. После ликвидации последних можно перейти на диету, более богатую белками и жирами, для того, чтобы покрыть дефицит, вызванный катаболизмом. Больным можно разрешить прием поваренной соли, так как задержки последней при пиелонефрите не происходит. Показано большое количество жидкости, если нет к тому противопоказаний со стороны сердечно-сосудистой системы и функций почек. Жидкость следует давать в виде соков, чая, минеральной воды, а также капельных внутривенных вливаний (в общей сложности до 2—2,5 л в сутки).

В случае олигурии применяют диуретические средства. Мочегонное воздействие оказывает большой прием жидкости (это допустимо, если нет признаков почечной недостаточности). Показаны отвар полевого хвоща, диуретин, эуфиллин.

Особое значение имеет борьба с дегидратацией у маленьких детей. На дегидратацию указывает снижение тургора кожи, сухость в подмышечных впадинах, гиперпротеинемия. При острой почечной недостаточности поступления в организм жидкости должны покрыть все потери (моча, понос, рвотные массы, профузный пот) с излишком соответственно возрасту для восполнения неощутимых потерь.

При почечной недостаточности, помимо скопления продуктов азотистого обмена, возникают нарушения электролитного баланса, требующие в свою очередь тщательного корригирования. В особо тяжелых случаях показано применение гемодиализа.

У больных в старческом возрасте имеется выраженная склонность к ацидозу вследствие нарушения легочной вентиляции. При тяжело протекающем пиелонефрите к этому присоединяется и метаболический ацидоз. Для борьбы с ацидозом назначают двууглекислый натрий перорально, а при выраженном ацидозе внутривенно (40—60 мл 2—3% раствора). С этой же целью можно применить цитрат натрия, лактат натрия.

Хороший эффект оказывают тепловые процедуры — грелки, согревающие компрессы, диатермия поясничной области. Тепловые процедуры улучшают местное кровообращение, уменьшают боли. При значительных болях прибегают к антиспастическим медикаментам. Экстракт белладонны, папаверин, платифиллин, келлин, артемизол уменьшают спазм и улучшают отток мочи. При наличии обструкции мочевых путей, боли показана катетеризация мочеточника, а при безэффективности ее — операция.

Значительное место в лечении больных острым пиелонефритом продолжают занимать такие медикаменты, как уротропин, цилотропин. Они показаны особенно при наличии инфекции, резистентности к антибиотикам. Уротропин при остром пиелонефрите вводят внутривенно по 5—10 мл 40% раствора в течение 5—6 дней, за исключением случаев, когда уротропин вызывает учащение позывов на мочеиспускание.

Из сульфаниламидных препаратов предпочтение следует отдавать зтазолу и уросульфану. Оба эти препарата не ацетилируются и не выпадают в виде кристаллов в моче. В зависимости от тяжести процесса сульфаниламиды назначают по 4—6 г в сутки (по 1 г каждые 4—6 часов). При тошноте и рвоте этазол лучше вводить внутримышечно или внутривенно — по 10 мл 10% раствора через каждые 6 часов.

Применение антибиотиков должно основываться на данных антибио-граммы. Учитывая, что антибиограмму удается получить только после 48 часов, весьма рационально предложение Burghele (1957) производить в первый же день окраску осадка мочи по Граму и назначать антибиотик, наиболее активный к грамотрицательной или грамположительной флоре. Соответствующая коррекция вносится после получения антибиограммы. Посевы мочи и антибиограмма должны быть повторены каждые 3—4 дня, так как по ходу заболевания могут наступить изменения в характере бактериальной флоры и в ее чувствительности к антибиотикам.

Рис. 116. Схема терапевтической эффективности нитрофуранов.

Антибактериальное лечение лучше проводить, сочетая один из сульфаниламидных препаратов с одним из антибиотиков. В более тяжелых случаях назначают два антибиотика.

Последние годы в лечении больных острым пиелонефритом все чаще применяют препараты из группы нитрофуранов — фурадонин и его аналоги. Назначаемый в дозе 0,1 г 3 раза в день, он оказывает хорошее действие. Особую ценность фурадонин имеет при инфекции, резистентной к антибиотикам. Сравнительно большая терапевтическая эффективность нитрофуранов обусловлена тем обстоятельством, что они, помимо проникновения с провизорной мочой в канальцы, проникают через капиллярную сеть, оплетающую тубулярный аппарат, в интерстициальную ткань печки, где и оказывают воздействие на инфекцию, гнездящуюся там при пиелонефрите. На схематическом присунке 117 показано, как фурадонин, связанный с белками плазмы (серые кружочки в соединении с черными треугольниками), и свободный фурадонин (треугольники, не соединенные с кружочками) достигают капиллярной сети клубочка. Здесь свободный фурадонин легко проходит через клубочковый фильтр и с провизорной мочой транспортируется по канальцам. Фурадонин же, связанный с белками, не фильтруется клубочками, а поступает с током крови в перитубулярную капиллярную сеть. В перитубулярных капиллярах фурадонин освобождается от белков плазмы и затем диффундирует в интерстициальную ткань, оказывая соответствующее влияние на инфекцию, а затем секретируется эпителием канальцев. Таким образом, выделение почкой нитрофуранов осуществляется по трехкомпонентному принципу.

Антибиотико- и химиотерапию, как правило, следует проводить на фоне насыщения организма больного витаминами группы В и аскорбиновой кислотой.

У некоторых больных с тяжело протекающим острым пиелонефритом при неэффективности (или недостаточной эффективности) антибактериальной терапии (если отсутствие положительного результата нельзя объяснить нарушением оттока мочи из пораженной почки) могут быть применены кортикостероиды. Эффект последних у больных, у которых инфекция протекает по типу бактерийного шока, что наблюдается иногда после инструментального исследования, бывает иногда разительным. Назначая кортикостероиды, необходимо увеличить дозу антибиотиков, даже если микрофлора не чувствительна к ним. Рекомендуется в таких случаях прибегать к антибиотикам широкого спектра действия, особенно назначать такие, которые раньше больной не принимал. При кортикотерапии эффективность антибиотиков увеличивается.

Катетеризация мочеточника с оставлением катетера на 24—48 часов при тяжело протекающем остром пиелонефрите может обеспечить отток гнойной мочи и приносит в ряде случаев облегчение.

Перечисленный комплекс мероприятий оказывается достаточным у многих больных острым пиелонефритом без нарушения оттока мочи. Однако у ряда больных, даже без нарушения оттока мочи, приходится прибегнуть к оперативному вмешательству.

Объем оперативных вмешательств при остром пиелонефрите должен быть возможно более щадящим. Операцией выбора является декапсуля-ция почки с пиелонефростомией и дренирование околопочечной клетчатки. Во время операции следует взять на посев мочу из почечной лоханки и экссудат из околопочечной клетчатки.

При карбункуле показано рассечение воспалительно-гнойного инфильтрата или резекция пораженного участка почки. Резекцию производят без наложения швов на паренхиму почки, так как она не сопровождается кровотечением и при благоприятном исходе заболевания не осложняется мочевым свищом. При нескольких небольших карбункулах они все иссекаются.

У больных с обструкцией мочеточника во время операции возникает необходимость ликвидации препятствия с восстановлением пассажа мочи. Обычно речь идет о конкременте. Удаление последнего допустимо только при условии, что объем операции в целом не будет значительно увеличен. Другими словами, конкремент подлежит удалению только в том случае, если он расположен в почечной лоханке или в верхней половине мочеточника, которые при всех условиях обнажаются для наложения пиелонеф-ростомы. Если же конкремент расположен ниже, в тазовом отделе мочеточника, уретеролитотомию выполняют после того, как больной выйдет из тяжелого состояния.

При двустороннем остром пиелонефрите декапсуляцию и пиелонефро-стомию приходится производить с обеих сторон.

Дренажи оставляют в почке на срок 2—3 недели. Их затем удаляют при уверенности в проходимости мочеточника.

В случаях обширного поражения почки приходится прибегать к нефрэктомии. У некоторых больных производят вторичную нефрэктомию, если декапсуляция и дренирование почки остались без эффекта. Нефрэк-томия допустима только при достаточной функции второй почки.

Хронический пиелонефрит

Хронический пиелонефрит, как и острый, бывает первичным или вторичным в зависимости от того, предшествует ли ему другое заболевание почек или мочевых путей. В большинстве случаев хронический пиелонефрит является следствием неизлеченного острого пиелонефрита, но немало и таких больных, у которых заболевание протекало с самого начала без острых явлений. Нередко больные поступают в лечебные учреждения с явными признаками почечной недостаточности, без того, чтобы можно было выяснить поражение органов мочевого аппарата в прошлом. Хронический пиелонефрит является часто причиной хронической почечной недостаточности; он в ряде случаев несвоевременно диагностируется из-за недостаточной осведомленности широкой массы врачей, которые склонны в большинстве случаев хронических нефропатий ставить диагноз хронического гломерулонефрита. В случаях далеко зашедшего сморщивания почки дифференциальная диагностика между хроническим гломерулонефритом и хроническим пиелонефритом представляет значительные трудности и возможна только на основании специальных исследований.

Хронический пиелонефрит годами может протекать без выраженных симптомов. Больные не предъявляют особых жалоб. Нередко заболевание распознается лишь в связи с очередным обострением.

Различают симптомы хронического пиелонефрита — общие и местные. К общим относят: изменение цвета лица, сухость кожи, общую слабость и легкую утомляемость, анорексию, а в последующем — тошноту и рвоту. Эти симптомы встречаются только при двустороннем хроническом пиелонефрите. У больных с односторонним поражением признаки интоксикации отсутствуют благодаря компенсаторной деятельности второй почки. Как при одно-, так и при двустороннем хроническом пиелонефрите у больного может возникнуть гипертония. К местным проявлениям болезни относят боли в поясничной области, полиурию в начальной и олигурию — в конечной стадии, дизурию. Основное место в диагностике хронического пиелонефрита занимают лабораторные, эндоскопические и рентгенологические методы обследования.

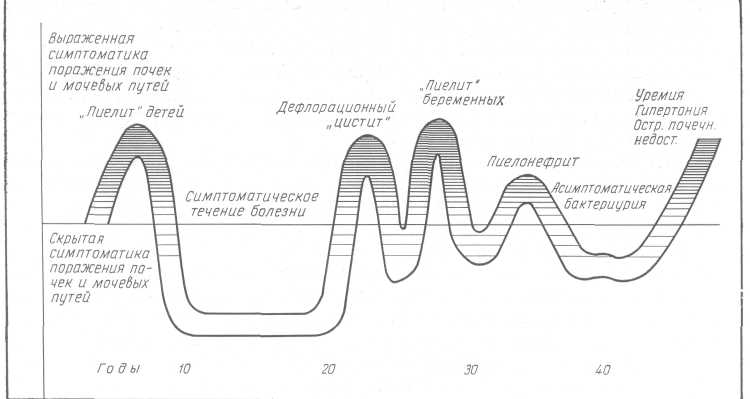

На рис. 117 схематически представлено клиническое течение пиелонефрита у женщины. В 6-летнем возрасте возникла первая атака острого пиелонефрита, рассматривавшаяся тогда как „пиелит". Затем болезнь на протяжении 14 лет протекала латентно, проявляясь общей слабостью, быстрой утомляемостью, иногда головными болями, временами легкой дизурией. В то время, к сожалению, не было обращено внимания на возможность у больной латентного течения пиелонефрита. В 22-летнем возрасте вышла замуж, перенесла так называемый дефлорационный цистит, который по существу представлял собой очередную атаку пиелонефрита. Затем последовала беременность, осложнившаяся „пиелитом беременных" т. е. новой атакой пиелонефрита. Периодически беспокоили пациентку тупые боли в пояснице, быстрая утомляемость, головные боли, анемия, изредка — дизурия. Лишь в 32-летнем возрасте был диагностирован пиелонефрит, поскольку моча стала мутной, содержала много лейкоцитов и микроорганизмов. Лечилась нерегулярно антибиотиками, химиопрепара-тами, однако эффект был кратковременным и незначительным. Так продолжалось до 42 лет, когда пиурия уменьшилась, а затем исчезла. Это сопровождалось значительным понижением трудоспособности. Затем длительное время у нее наблюдалась так называемая асимптоматическая бактериурия.

Рис 117. Клиническое течение пиелонефрита.

Появились признаки прогрессивно нарастающей почечной недостаточности, артериальной гипертонии вследствие сморщивания почек. В 48-летнем возрасте наступила смерть от уремии.

Рис. 118. Левосторонний пиелонефрит, сморщенная почка.

Пресакральный пневмо-ретроперитонеум в сочетании с экскреторной урографией.

КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА ОДНОСТОРОННЕГО

ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА

Переход острого одностороннего пиелонефрита в хроническую форму может быть обусловлен следующими причинами: неэффективным лечением, отсутствием воздействия на причину, способствующую инфекции, вирулентностью инфекции, ослаблением защитных сил организма, аллергической реакцией почки на воспаление с избыточным распространением рубцовой ткани, склеротических изменений в околопочечной клетчатке, особенно в почечном синусе, ведущих к нарушению крово- и главным образом лимфообращения в почке.

Боли носят тупой, постоянный характер, оставаясь локализованными в почечной области. При бимануальной пальпации области почек они усиливаются. Симптом Пастернацкого положительный. Боли становятся более выраженными при обострении воспалительного процесса.

Температура обычно нормальная. Она повышается, когда возникает препятствие к оттоку мочи, а также в периоды обострения.

Большинство больных односторонним хроническим пиелонефритом не предъявляют жалоб на нарушение мочеиспускания. У некоторых имеются умеренная поллакиурия, небольшие боли в момент акта мочеиспускания. Дизурические явления свидетельствуют о возникновении воспаления мочевого пузыря или уретры.

При исследовании мочи находят умеренную альбуминурию и цилиндр-урию, микроскопическую гематурию, особенно пиурию. По мере сморщивания пораженной почки изменения со стороны мочи становятся все менее выраженными. Удельный вес остается нормальным благодаря компенсаторной гипертрофии второй почки. Альбуминурия постепенно уменьшается. В конечных стадиях болезни в моче находят лишь следы белка. Постепенно исчезают гематурия, лейкоцитурия и цилиндрурия. Другими словами, при односторонней сморщенной почке патологические элементы в моче чрезвычайно скудны.

В связи с этим особое значение приобретают специальные методы исследования мочи: определение количества форменных элементов по Каковскому—Аддису [это исследование производят как по оригинальной методике, так и в модификации Hamburger (1958—1959) и др.]. Изучению значения этой пробы при одностороннем хроническом пиелонефрите посвящены работы А. 3. Нечипоренко (1962, 1965). Прежде считали, что у больных со здоровыми почками с мочой выделяется за сутки по 2 млн. лейкоцитов. Исследования А. 3. Нечипоренко показали, что такое количество является завышенным. Он находил 200 000—500 000 лейкоцитов в сутки. Согласно его данным, в 1 мл мочи в норме содержится до 2000 лейкоцитов и до 1000 эритроцитов. У больных односторонним пиелонефритом пробу нужно проводить при условии раздельного получения мочи из обеих почек.

Метод Каковского—Аддиса имеет большое дифференциально-диагностическое значение. При гломерулонефрите количество эритроцитов превышает количество лейкоцитов. При хроническом пиелонефрите отмечается пропорциональный рост лейкоцитурии.

Другим признаком, считавшимся до недавнего времени весьма характерным для пиелонефрита, является наличие в моче клеток Штернгаймера— Мальбина—лейкоцитов, обладающих особыми чертами окрашивания и броуновским движением. Новейшие исследования С. В. Рябинского и В. Е. Родомана (1965,1966) показали, что наличие клеток Штернгаймера—Мальбина еще не позволяет говорить о пиелонефрите. Оно лишь указывает на наличие где-то в мочевой системе воспалительного процесса, не устанавливая места его возникновения. Лишь только нахождение в моче так называемых активных лейкоцитов говорит в пользу пиелонефрита. Активные лейкоциты имеют отличительные черты от клеток Штернгаймера— Мальбина.

При латентном пиелонефрите обнаружение активных лейкоцитов и клеток Штернгаймера—Мальбина часто оказывается возможным лишь вслед за пирогенным или преднизолоновым тестом (1 мл преднизолона, растворенного в 10 мл физиологического раствора, вводят внутривенно в течение 5 минут; мочу собирают для исследования через 1, 2, 3 часа и спустя сутки).

Наконец, важным признаком служит бактериурия в сочетании с повышенной лейкоцитурией. Однако бактерии высеиваются из мочи не только при пиелонефрите. Согласно данным Brod (1957) и Kass (1965), патогенные микробы высеиваются у здоровых людей в 6%, при гломерулонефрите— в 50%, при пиелонефрите — в 82% случаев. Наряду с бактериологическими методами определения степени бактериурии находят применение и способы, основанные на колориметрических исследованиях.

Рис. 119. Хронический пиелонефрит. Ретроградная пиелограмма.

Рис. 120. Хронический пиелонефрит, сморщенная почка, гипертония.

Среди них наибольшее распространение получил красочный тест ТТХ (трифенил-тетразолийхлорид). Этот тест количественной бактериурии, на основании данных В. С. Рябинского и В. Е. Родомана (1965), оказывается положительным в 83%; он весьма ценен для выявления латентного пиелонефрита и оценки проводимого лечения.

Хромоцистоскопия позволяет определить нарушение функции пора-^женной почки. Однако у многих больных хроническим пиелонефритом не \обнаруживают нарушения выделения индигокармина пиелонефритической почкой, поскольку воспалительный в ней процесс чаще всего имеет очаговое поражение.

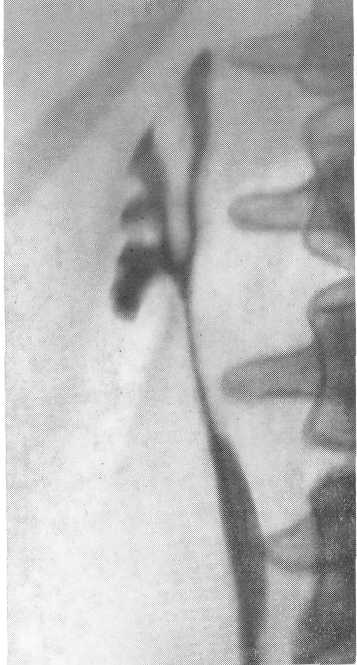

Для рентгенодиагностики одностороннего хронического пиелонефрита с успехом применяют пресакральный пневморетроперитонеум, экскреторную урографию, ретроградную пиелографию и почечную ангиографию.

Пневморетроперитонеум помогает выявить фазу сморщивания почки; на снимке обычно находят уменьшенные размеры соответствующей почки (см. рис. 118).

С помощью экскреторной урографии и ретроградной пиелографии удается в начальной стадии болезни у 20% больных выявить спастическое состояние лоханочно-чашечной системы. На рентгенограммах определяется значительное сужение шейки чашечек, они кажутся отшнурованными от лоханки. Этот признак не всегда удается определить в связи с тем, что спазм длится 20—30 секунд и может не совпасть с моментом снимка. Более часто он выявляется с помощью серийных снимков или кинорентгенографии. В начальной стадии пиелонефрита на пиелограммах иногда наблюдаются небольшие дефекты наполнения чашечек, результат отека и инфильтрата их стенок.

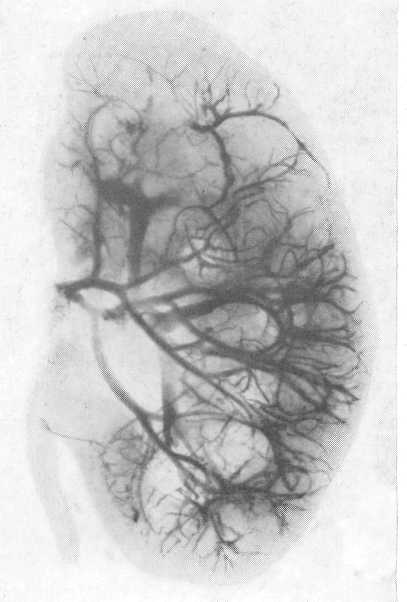

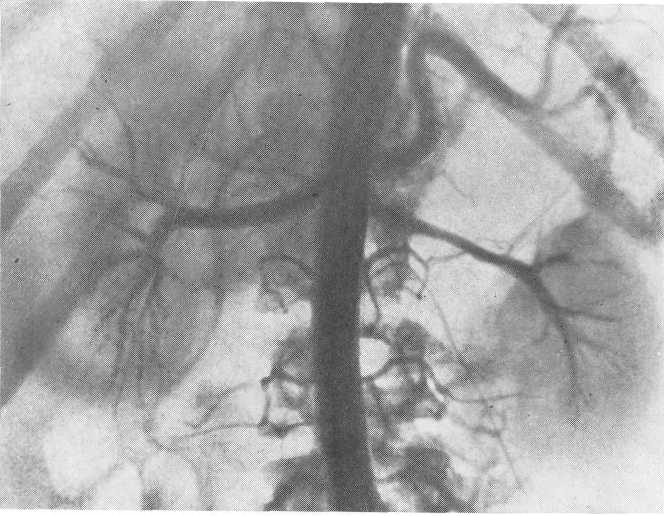

Рис. 121. Артериограмма удаленной пиелонефритической почки (картина „обгорелого дерева" — I стадия)

Рис. 122. Хронический пиелонефрит, сморщенная правая почка (III стадия). Транслюмбальная почечная ангиограмма.

ГИПЕРТОНИЯ ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ

ХРОНИЧЕСКОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ

У больных с двусторонним хроническим пиелонефритом часто наблюдается гипертония. Она возникает у некоторых больных и при одностороннем процессе. Из односторонних заболеваний почек хронический пиелонефрит является наиболее частой причиной гипертонии (в нисходящем по частоте порядке следуют сморщенная пиелонефритическая почка, новообразование, нефролитиаз, гидронефроз, туберкулез, поликистоз).

По данным Sarre (1959), хронический пиелонефрит обнаруживают в 6,1% случаев вскрытий умерших от „эссенциальной" гипертонии. Согласно Brod (1957), гипертония наблюдается у 8,33% больных хроническим пиелонефритом.

В объяснении патогенеза гипертонии при одностороннем хроническом пиелонефрите, по-видимому, имеют значение как ренопрессорный, так и ренопривный механизмы. Основной причиной возникновения нефрогенной гипертонии служит не столько атрофия почечной паренхимы, сколько нарушение кровообращения вследствие склеротических изменений в межуточной ткани и склероза сосудов. Доказательством этому, в частности, служат больные с гипоплазией почки без гипертонии. В настоящее время в возникновении гипертонии большое внимание уделяется повышенному выделению ренина пиелонефритической почкой; так, Н. А. Ратнер с сотр. (1959) выявили в 9 из 10 удаленных почек высокую, пропорциональную со степенью гипертонии активность ренина. А. М. Вихерт, Ю. А. Сереб-ровская и А. А. Крамер (1963) при злокачественной гипертонии, а также у ряда больных почечной гипертонией нашли гипертрофию и гиперплазию юкстагломерулярного аппарата с большим содержанием грануляций в кишках и высокой активностью ренина.

Рис. 123. Левосторонний хронический пиелонефрит, гипертония (далеко зашедшая стадия).