- •Тема 1. Понятие и виды соглашений сторон о выборе применимого права 15

- •Тема 2. Ограничения автономии воли сторон 43

- •Тема 3. Коллизионное регулирование договорных обязательств в отсутствие соглашения сторон о выборе применимого права 80

- •Тема 4. Соотношение договорного статута со смежными статутами, побочные вопросы для договорного статута 90

- •Лекция 1 (11.09.19)

- •I. Литература по курсу

- •II. Введение. Задача

- •Тема 1. Понятие и виды соглашений сторон о выборе применимого права

- •I. Принцип автономии воли сторон

- •II. Соглашения о выборе применимого права

- •Лекция 2 (18.09.19)

- •III. Установление соглашения о выборе применимого права

- •IV. Прямо выраженные соглашения о применимом праве

- •V. Подразумеваемые соглашения о применимом праве

- •Тема 2. Ограничения автономии воли сторон

- •I. Последующий выбор сторонами применимого права

- •II. Исключения из правила о последующем выборе сторонами применимого права

- •III. Вопрос о депесаже – «расщеплении» привязки коллизионной нормы

- •IV. Вертикальное / горизонтальное расщепление

- •V. Условное (альтернативное) соглашение

- •VI. Сложности при использовании паритетных условных (альтернативных) соглашений

- •VII. Вопрос о возможности коллизионного выбора вненациональных источников

- •VIII. Критерии допустимости коллизионного выбора вненациональных источников

- •Лекция 3 (25.09.19)

- •IX. Различные виды императивных норм

- •X. Сверхимперативные нормы

- •XI. Сверхимперативные нормы lex fori и иностранные сверхимперативные нормы

- •XII. Договоры с участием слабой стороны

- •Лекция 4 (16.10.19)

- •XII. Договоры с участием слабой стороны (продолжение)

- •Тема 3. Коллизионное регулирование договорных обязательств в отсутствие соглашения сторон о выборе применимого права

- •I. История и суть теории характерного исполнения

- •II. Разновидности теории характерного исполнения

- •III. Критика теории характерного исполнения

- •IV. Исключения из теории характерного исполнения

- •Тема 4. Соотношение договорного статута со смежными статутами, побочные вопросы для договорного статута

- •I. Проблема разграничения (делимитации) различных видов коллизионных статутов

- •Лекция 5 (23.10.19)

- •II. Соотношение договорного статута с личным законом

- •Личный закон физического лица

- •Личный закон юридического лица

- •III. Вопросы, которые тесно связаны с договорными обязательствами, но подчиняются личному закону юридического лица

- •Правоспособность

- •Полномочия на совершение сделок без доверенности

- •Корпоративная процедура для совершения сделки

- •Ответственность по обязательствам

- •Иные вопросы

- •IV. Утрата возможности ссылаться на личный закон

- •V. Распространение ограничений российского права на иностранные юридические лица

- •VI. Договоры в корпоративной сфере

- •VII. Вещный статут. Право, подлежащее применению к вещным правам.

- •VIII. Залог

- •IX. Бездокументарные ценные бумаги

- •X. Право, применимое к договорам купли-продажи акций и долей в ооо

- •Лекция 6 (30.10.19)

- •XI. Статут исключительного права

- •XII. Статут формы сделки

- •XIII. Право, применимое к вопросам недействительности сделки

- •Лекция 7 (27.11.19)

- •Тема 5. Коллизионное регулирование уступки требования и суброгации

- •I. Статут уступки требования

- •II. Статут суброгации

- •III. Распорядительный эффект цессии

- •Тема 6. Коллизионное регулирование отношений добровольного представительства

- •I. Особенности коллизионного регулирования отношений добровольного представительства. «Внешние» и «внутренние» отношения

- •II. Возможность использования принципа автономии воли

- •Тема 6.1. Коллизионное регулирование отношений зачета

- •Лекция 8 (04.12.19)

- •Тема 7. Особенности определения применимого права в международном коммерческом арбитраже

- •I. Особенности международного коммерческого арбитража

- •II. Особенности определения применимого материального права

- •III. Венская конвенция оон о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года

- •IV. Определение сферы применения Венской конвенции 1980 года

- •V. Расхождения между Венской конвенцией 1980 года и гк рф

II. Разновидности теории характерного исполнения

На этом моменте мы сами из двух обязательств выбрали то, на характеристики которого хотим опираться. Характерное обязательство является более важным для договора. Теперь нужно решить на каком моменте мы сделаем акцент для определения применимого права? Самого по себе обозначения характерного обязательства, исполнение которого имеет решающее значение для содержания договора, недостаточно для формулирования коллизионной нормы. Необходимо дополнительно осуществить территориальную локализацию характерного обязательства в пространстве. Важно обратить внимание на то, что подобная территориальная локализация может потенциально проводиться различными способами: можно ориентироваться на место исполнения характерного обязательства, место нахождения, гражданство или место учреждения стороны, осуществляющей исполнение такого обязательства. Так родились две разновидности теории характерного исполнения. Я в своей книжке называю их североамериканская и европейская.

Что это за два разных пути, по которым мы можем пойти? Первый путь – это когда мы, следуя словам Савиньи, говорим, что нам надо опираться на место исполнения обязательства. Например, в купле-продаже место поставки товара. Именно по этому варианту пошел Второй свод закон по конфликтному праву США 1971.

Есть второй вариант, по которому пошло развитие в Европе. Мы можем сделать акцент на месте нахождения стороны, которая осуществляет характерное исполнение. Давайте попробуем разобраться, в чем разница. Какой вариант лучше? Разберем на примере.

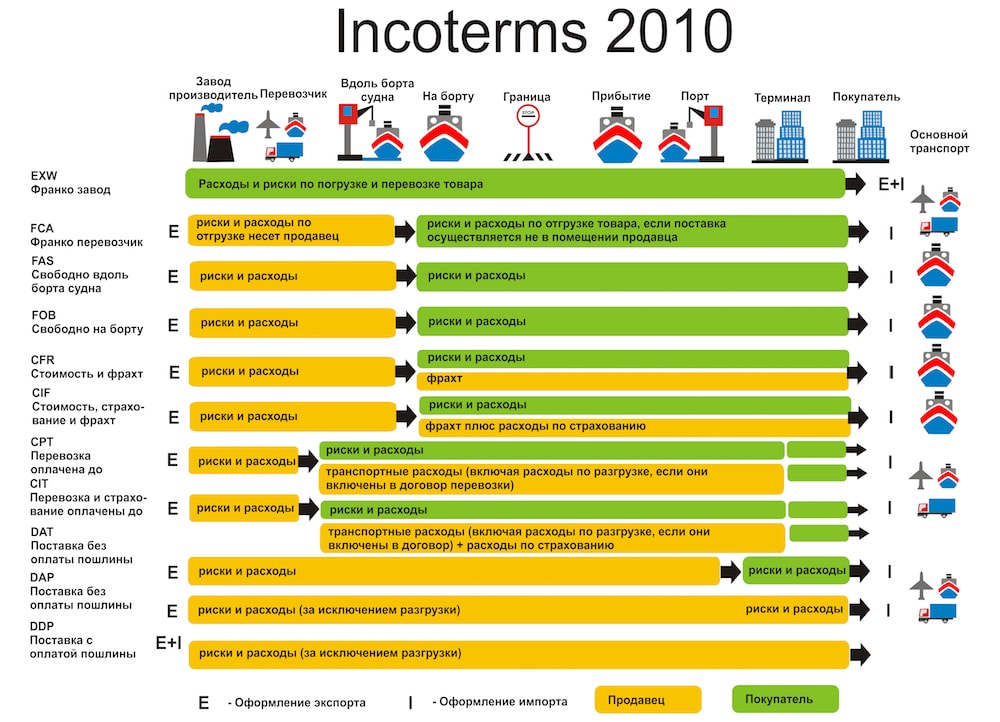

Пример. По договору купли-продажи у нас российский продавец поставляет некий товар голландскому покупателю. Если мы используем североамериканский подход и говорим, что мы привязываемся к месту фактического исполнения характерного обязательства, то в зависимости от базиса поставки применимое право будет меняться. Допустим, первый вариант - Ex Works Екатеринбург. Поставка на завод в Екатеринбург. Второй вариант: перевозка идет морским транспортом. Сначала автомобильным транспортом в Хельсинки, там контейнер выгружается на морское судно, которое плывет в Голландию. Второй вариант – FOB Хельсинки. В данном случае в моменте перегрузки контейнера на судно продавец будет считать исполнившим свое обязательство. Третий вариант: поставка в Голландию. Любопытно, что договор один, мы меняем только базис поставки из чисто экономических причин. В первом случае у нас будет российское право. Во втором финское право. А в третьем случае голландское право. Комментаторы говорят о том, что подобный подход имеет очевидные недостатки, особенно после контейнерной революции в 60-70 гг. XX века. Начиная с этого периода, абсолютное большинство грузов перевозятся в универсальных контейнерах, которые легко можно переставить с одного транспорта на другое.

В современных условиях места перегрузок этих контейнеров в общем-то не имеют какого-либо важного практического значения. Странно было бы говорить, что момент перегруза контейнера с автомобильного транспорта на морское судно в Хельсинки имеет важное правовое значение, очевидно, что нет.

Для услуг данная теория, можно спорить, может быть более или менее удачна. Допустим, это консультационные услуги, которые оказывает российский исполнитель. Российский специалист пусть учит, как внедрить систему учета на складе. В зависимости от того, кто выступает заказчиком, будь то голландцы, казахи или узбеки, будет меняться применимое право. Допустим, что российский исполнитель каждый раз командирует своих специалистов в соответствующую страну для оказания услуги. Получается, что в зависимости от того, кто выступает заказчиком, право постоянно меняется (соответственно, голландское, казахское или узбекское).

В чем идея европейской трактовки теории характерного исполнения? Не нужно делать акцент на месте фактического характерного исполнения обязательства. Нам не важно, какие базисы поставки установлены в договоре купли-продажи. Мы говорим о том, что нужно отталкиваться от характеристик стороны, осуществляющей это характерное исполнение. Мы должны применять право страны, где находится либо место жительства, либо основное место деятельности исполнителя. Именно об этом нам говорит статья 1211 ГК. То есть мы в чистом виде переняли европейскую трактовку теории характерного исполнения.

Статья 1211. Право, подлежащее применению к договору при отсутствии соглашения сторон о выборе права 1. Если иное не предусмотрено настоящим Кодексом или другим законом, при отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве к договору применяется право страны, где на момент заключения договора находится место жительства или основное место деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора. |

Давайте разберемся дальше, что значит место жительства или основное место деятельности. Место жительство – термин, который применим только к физическим лицам. Здесь мы обращаемся к статье 20 ГК РФ.

Статья 20. Место жительства гражданина 1. Местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск вызванных этим последствий. |

Там говорится, что место жительства – это место, где лицо постоянно или преимущественно проживает. Для юридических лиц остается только вторая привязка об основном месте деятельности. К сожалению, в судебной и арбитражной практике суды практически автоматически начинают применять право стороны по месту государственной регистрации (по месту инкорпорации). На самом деле это неточно. Если мы посмотрим ст.ст. 1211 и 1202 ГК, то увидим, что законодатель разводит эти понятия.

Статья 1202. Личный закон юридического лица 1. Личным законом юридического лица считается право страны, где учреждено юридическое лицо, если иное не предусмотрено Федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и статью 1202 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" и Федеральным законом "О международных компаниях". |

Ст. 1202 ГК говорит о праве места, где юридическое лицо было учреждено. Ст. 1211 ГК говорит же нам об основном месте деятельности стороны. Это калька с английского – principal place of business, т.е. некое основное место ведения коммерческой деятельности. Мы должны понимать этот термин как в иностранных правопорядках. То есть в данном случае определяющим является не какие-то формальные моменты, связанные с государственной регистрацией, а определяющим является место коммерческих операций юридического лица, откуда происходит управление деятельностью этого юридического лица. Соответственно, для некоторых случаев, в т.ч. для оффшорных компаний, зарегистрированных в низконалоговых юрисдикциях, это часто встречающаяся ситуация, когда компания формально зарегистрирована в одной стране, а фактически управление находится в другой стране. Важно, что на это делает акцент Пленум № 24 во втором абзаце п. 33.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 N 24 "О применении норм международного частного права судами Российской Федерации" 33 (абз. 2). Местом жительства признается место, где физическое лицо постоянно или преимущественно проживает (пункт 1 статьи 20 ГК РФ). Под основным местом деятельности следует понимать место ведения экономической деятельности, откуда происходит управление делами юридического лица или индивидуального предпринимателя. Основное место деятельности не обязательно совпадает с местом учреждения юридического лица. |

Здесь поясняется, что под основным местом деятельности следует понимать место ведения экономической деятельности, откуда происходит управление делами юридического лица.