- •V Общеврачебные умения

- •V Умения доврачебного уровня

- •V Клиническое обследование, формулировка диагноза и проведение лечения

- •V Лабораторная диагностика

- •3. Классификация астматического статуса (Сорокина т.А., 1987)

- •2)Тромбоэмболии легочной артерии

- •3)Анафилактическом шоке

- •4)Болевом синдроме при инфаркте миокарда

- •5)Кардиогенном шоке

- •6)Пароксизмальных нарушениях ритма (наджелудочковая тахикардия, мерцательная аритмия, фибрилляция предсердий)

- •7)Приступе Морганьи-Эдемс-Стокса

- •8)Острой левожелудочковой недостаточности

- •9)Гипертоническом кризе

- •10)Кровотечении из желудочно-кишечного тракта

- •12)Острой почечной недостаточности

- •13)Гипогликемической коме

- •14)Гипергликемической кетоацидотической коме

- •15)Гиперосмолярной коме

- •16)Острой надпочечниковой недостаточности

- •17)Тиреотоксическом кризе

- •18)Гипотиреоидной коме

- •19)Гемолитическом кризе

- •1.Физикальное обследование пациента:

- •II. Формулировка диагноза и назначение обследования:

- •III. Диагностика манипуляции и оценка лабораторных данных:

- •IV. Оценка результатов инструментальных методов исследования:

- •V. Формулировка окончательного диагноза и назначение лечения:

- •VI. Врачебные манипуляции:

- •1. Вскрытие гнойника

- •2. Удаление атеромы

- •3. Удаление липомы

- •4. Наложение повязок на все области тела

- •5. Перевязка чистой раны

- •6. Перевязка гнойной раны

- •7. Пункция плевральной полости

- •8. Подготовка набора инструментов, материалов, медикаментов для пхо раны

- •9. Проведение пхо

- •10. Наложение швов и снятие

- •11. Наложение эластичного трикотажа на нижнюю поверхность

- •12. Провести обработку рук антисептиком

- •13.См 12 вопрос

- •14. Провести предоперационную подготовку операционного поля

- •16. Одеть и сменить стерильные перчатки (см. Фото)

- •18. Обработка и профилактика пролежней

- •19. Удаление дренажей и тампонов

- •20. Установка зонда Блекмора

- •21. Катетеризация мочевого пузыря. Катетеризация мочевого пузыря у женщин мягким катетером

- •Катетеризация мочевого пузыря у мужчин мягким катетером

- •22. Наложение и снятие калоприемника

- •23. Промывание желудка.

- •24. Постановка очистительных, сифонных и лекарственных клизм.

- •25. Выполнение внутривенных инъекций.

- •26. Подготовка системы для внутривенной инфузии.

- •27. Оценка пригодности крови, кровезаменителей, растворов к трансфузии.

- •28. Внутривенное переливание жидкостей.

- •29. Окончательная остановка наружного кровотечения: перевязка сосуда в ране и на протяжении.

- •30. Выполнение местной инфильтрационной анестезии поверхностных мягких тканей.

- •VII. Оформление медицинской документации

- •VIII. Оказание неотложной помощи при:

- •Контрольные вопросы к зачету по хирургии

- •11. Желудочно-кишечное кровотечение

- •13. Диагностика и лечение острого холецистита

- •14. Диагностика и лечение острого панкреатита

- •15. Мезентериальный тромбоз

- •16. Острая кишечная непроходимость

- •17. Диагностика и лечение перитонита

- •18. Диагностика и лечение повреждений живота

- •19. Меры профилактики тэла в послеоперационном периоде

- •20. Оказание помощи при напряженном пневмотораксе

- •21. Неотложная при ожогах и отморожениях

- •2. С учётом глубины поражения:

- •1) По глубине поражения:

- •22. Неотложная помощь при повреждении элвом

- •23. Неотложная при утоплении

- •24. Помощь при укусах

- •25. Диагностика гнойных осложнений и профилактика

- •I. Практические навыки, не требующие самостоятельного выполнения:

- •1) Бимануальное и влагалищное исследование;

- •2) Прием нормальных родов;

- •2) Осмотр влагалища и шейки матки при помощи зеркал;

- •3) Взятие влагалищных мазков на флору, цитологию, кристаллы околоплодных вод;??

- •4) Влагалищные ванночки и спринцевания не используются???

- •5) Оценка ктг, узи плода;

- •6) Определение срока беременности, предполагаемой даты родов, даты предоставления дородового отпуска;

- •7) Проведение занятий по физиопсихопрофилактической подготовке к родам;

- •8) Катетеризация мочевого пузыря;

- •9) Оценка состояния плода по шкалам Апгар, Сильвермана;

- •11) Осмотр последа

- •12) Туалет родильницы;

- •V Практические навыки:

- •V Общеврачебные умения

- •V Умения доврачебного уровня

- •V Клиническое обследование, формулировка диагноза и проведение лечения

- •V Лабораторная диагностика

- •Оформление медицинской документации

- •112.Двс синдром

- •113.Печеночная колика

- •119. Синдром длительного сдавления

- •120. Острая задержка мочеиспускания

- •Контрольные вопросы к зачету по хирургии

- •1.Организация работы хирургического стационара

- •2. Обязанности врача хирурга

- •3.Дифференциальная диагностика острого живота

- •4.Предоперационная подготовка

- •5.Организация операционного блока

- •6.Принципы лечения чистых и гнойных ран

- •7. Диагностика и оценка тяжести шока разного генеза

- •8. Диагностика и лечение острого аппендицита

- •10. Диагностика и лечение прободной язвы

- •11. Желудочно-кишечное кровотечение

- •14. Диагностика и лечение острого панкреатита

- •15. Мезентериальный тромбоз

- •16. Острая кишечная непроходимость

- •17. Диагностика и лечение перитонита

- •18. Диагностика и лечение повреждений живота

- •19. Меры профилактики тэла в послеоперационном периоде

- •20. Оказание помощи при напряженном пневмотораксе

- •21. Неотложная при ожогах и отморожениях

- •2. С учётом глубины поражения:

- •1) По глубине поражения:

- •22. Неотложная помощь при повреждении элвом

- •23. Неотложная при утоплении

- •24. Помощь при укусах

- •25. Диагностика гнойных осложнений и профилактика

- •3) Амниотомия;

- •4) Активная защита промежности (эпизио-, перинеотомия);

- •5) Профилактика кровотечения в третьем и раннем послеродовом периодах;

- •6) Ручное отделение плаценты и выделение последа;

- •12) Кесарево сечение.

- •1. Размеры головки доношенного плода.

- •2. Размеры женского таза.

- •3.Диагностика ранних и поздних сроков беременности.

- •8. Особенности течения позднего гестоза на современном этапе.

- •9. Современные представления о патогенезе позднего гестоза.

- •10. Основные принципы лечения позднего гестоза.

- •11. Оказание неотложной помощи при тяжелом позднем гестозе.

- •12. Расчет предполагаемого срока беременности и наиболее вероятной даты родов.

- •13. Расчет предполагаемой массы плода.

- •14. Оценка состояний внутриутробного плода.

- •15. Этиология и классификация тазового предлежания плода.

- •16. Причины наступления родов.

- •17. Оценка готовности организма женщины к родам.

- •18. Понятие физиологического и патологического прелиминарного периода.

- •20. Биомеханизм родов при переднем и заднем видах затылочного предлежания.

- •21. Биомеханизм родов при тазовых предлежаниях.

- •22. Показания к влагалищному исследованию в родах.

- •23. Признаки отделения плаценты.

- •24. Методы выделения отделившегося последа.

- •25. Методы определения кровопотери в родах.

- •26. Профилактика акушерских кровотечений.

- •28. Оценка состояния новорожденного по шкалам Апгар, Сильвермана.

- •29. Классификация послеродовых гнойно-септических заболеваний.

- •30. Классификация акушерских операций.

- •31. Кесарево сечении: показания, условия, техника операции.

- •32. Принципы ведении беременности и родоразрешения при тазовом предлежании плода, узком тазе. (см. Вопросы 2,6,7,21,32)

- •33. Принципы ведения беременности и родов при экстрагенитальной патологии (гипертоническая болезнь, пороки сердца, пиелонефрит, гломерулонефрит, сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и др.).

- •34. Принципы оказания экстренной помощи при экстремальных состояниях в акушерстве (эклампсия, геморрагический и септический шок, двс-сидром, эмболия околоплодными водами)

2) Осмотр влагалища и шейки матки при помощи зеркал;

После осмотра наружных половых органов и слизистой оболочки входа во влагалище приступают к исследованию при помощи влагалищных зеркал. Данный метод исследования позволяет выявить цианоз шейки и слизистой оболочки влагалища (вероятный признак беременности), а также заболевания шейки матки и влагалища (воспаление, эрозия, полип, рак). Можно пользоваться створчатыми и ложкообразными жалами. Створчатое зеркало вводят до свода влагалища в сомкнутом виде, затем створки раскрывают и шейка матки становится доступной для осмотра. Стенки влагалища осматривают при постепенном выведении зеркала из влагалища. Хороший доступ для осмотра шейки и влагалища создается при использовании ложкообразных зеркал. Вначале вводят заднее зеркало, располагают его на задней стенке влагалища и слегка надавливают на промежность; затем параллельно ему вводят переднее зеркало (плоский подъемник), которым поднимают переднюю стенку влагалища. После осмотра шейки матки и стенок влагалища зеркала извлекают и приступают к влагалищному исследованию.

3) Взятие влагалищных мазков на флору, цитологию, кристаллы околоплодных вод;??

4) Влагалищные ванночки и спринцевания не используются???

5) Оценка ктг, узи плода;

Мониторный контроль за сердечной деятельностью плода осуществляют с помощью специально предназначенных для этих целей приборов - кардиотокоrрафов. Кардиотокограмма представляет собой две кривые, совмещенные по времени: одна из них отображает ЧСС плода, а другая - маточную активность. Кривая маточной активности, помимо сокращений матки, регистрирует также двигательную активность плода.

Различают непрямую (наружную) и прямую (внутреннюю) кардиотокографию. Во время беременности используется только непрямая кардиотокография; в настоящее время ее применяют и в родах, так как использование наружных датчиков практически не имеет противопоказаний и не вызывает каких-либо осложнений

Наружный ультразвуковой датчик помещают на переднюю брюшную стенку матери в месте наилучшей слышимости сердечных тонов плода, наружный тензометрический датчик накладывают в области дна матки. При использовании во время родов внутреннего метода регистрации специальный спиралевидный электрод закрепляют на коже головки плода. Изучение кардиотокограммы (КТГ) начинают с определения базального ритма (рис. 6.18). Под базальным ритмом понимают среднюю величину между мгновенными значениями сердцебиения плода, сохраняющуюся неизменной в течение 10 мин и более; при этом не учитывают акцелерации и децелерации. При характеристике базального ритма необходимо учитывать его вариабельность, т.е. частоту и амплитуду мгновенных изменений частоты сердечных сокращений плода (мгновенные осцилляции). Частоту и амплитуду мгновенных осцилляции определяют в течение каждых последующих 10 мин. Амплитуду осцилляций определяют по величине отклонения от базального ритма, частоту- по числу осцилляций за 1 мин. В клинической практике наибольшее распространение получила следующая классификация типов вариабельности базального ритма:

• немой (монотонный) ритм с низкой амплитудой (0,5 в минуту);

• слегка ундулирующий (5-10 в минуту);

• ундулирующий (10-15 в минуту);

• сальтаторный (25-30 в минуту).

Вариабельность амплитуды мгновенных осцилляций может сочетаться с изменением их частоты. Запись проводят в положении женщины на левом боку в течение 40-60 мин.

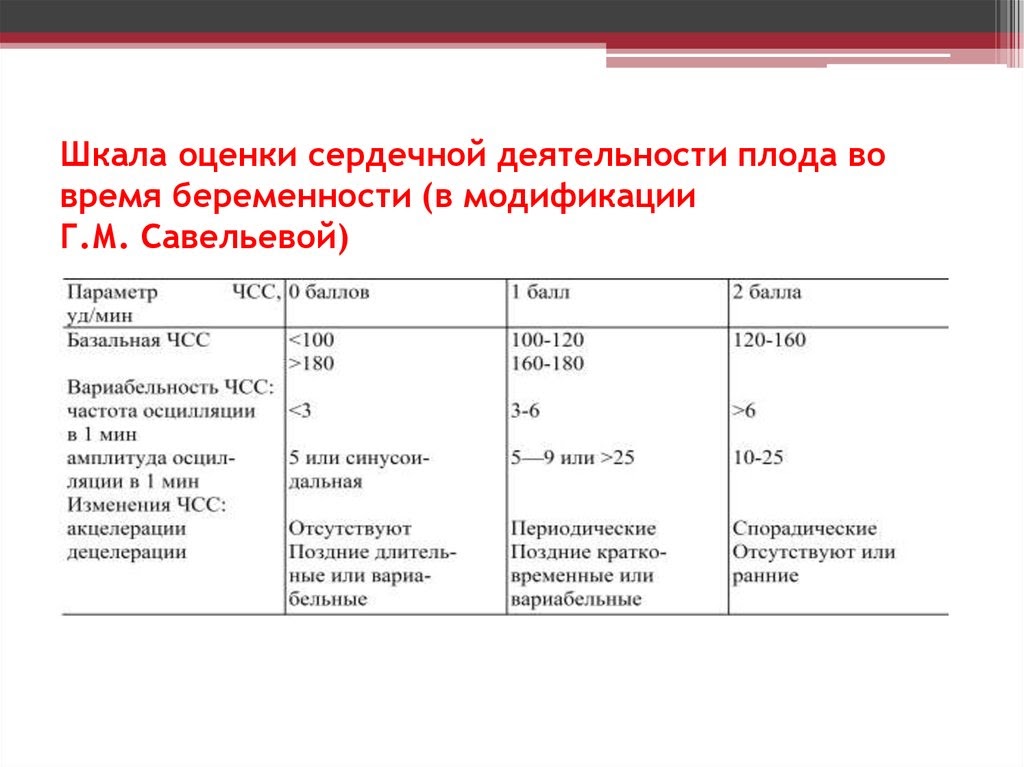

Для унификации и упрощения трактовки данных антенатальной КТГ предложена балльная система оценки

Оценка 8-10 баллов свидетельствует о нормальном состоянии плода, 5-7 баллов - указывает на начальные признаки нарушения его жизнедеятельности, 4 балла и менее - на серьезные изменения состояния плода

УЗИ в акушерстве является высокоинформативным методом, позволяющим диагностировать беременность и проводить наблюдение за развитием плода. Во всем мире УЗИ является скрининговым методом (охватывает не менее 85% всех беременных), позволяющим из общего потока беременных выделить тех, у которых имеется та или иная патология плода, сформировать группы риска, подлежащие динамическому контролю и дополнительным обследованиям. В частности, использование УЗИ позволяет выявить ряд маркеров врожденных и наследственных заболеваний и пороков развития. В этом случае УЗИ является составной частью пренатального скрининга врожденных и наследственных заболеваний. Основными задачами, которые позволяет решить УЗИ, являются: ► диагностика беременности (рис. 10.7); ► биометрия (фетометрия) плода с целью определения срока беременности; ► определение количества плодов, типа хориальности и амниальности (при многоплодной беременности); ► выявление признаков жизнедеятельности плода; ► оценка ультразвуковой анатомии плода с целью диагностики ВПР и маркеров наследственной патологии; ► определение локализации, толщины и степени зрелости плаценты; ► оценка количества ОВ; ► определение расположения плода, предлежащей части перед родами; ► измерение длины цервикального канала и диаметра внутреннего зева; ► особенности строения тела матки, яичников; контроль проведения инвазивных процедур при беременности (хорион-биопсии, плацентобиопсии, амниоцентеза, кордоцентеза, оперативных вмешательств при многоплодной беременности и при некоторых внутриутробных пороках развития плода). В большинстве стран Европы и в России в настоящее время принято обязательное трехкратное УЗИ. Оно включает исследования в следующие сроки беременности: ► 11-14 нед (основная цель исследования заключается в формировании группы риска по хромосомной патологии на основании оценки толщины воротникового пространства плода и визуализации его носовых косточек; в эти сроки беременности возможна визуализация некоторых органов и структур плода, что повышает эффективность ранней диагностики многих грубых ВПР); ► 18-21 нед (проводится тщательное изучение ультразвуковой анатомии плода для диагностики наибольшего количества ВПР); ► 30-34 нед [выявляются пороки развития плода с поздней манифестацией, а также проводится диагностика задержки внутриутробного развития плода (ЗВУР)]. Третье скрининговое УЗИ целесообразно сочетать с кардиотокографией и допплерометрией кровотока в системе мать-плацента-плод. Это обеспечивает своевременную диагностику функциональных нарушений в данной системе. В последние годы в практическую деятельность стала внедряться методика трехмерного УЗИ, которое проводится в режиме трехмерной реконструкции статического изображения (3D) (рис. 10.8) и трехмерной реконструкции в режиме реального времени (4D). Эти методики в будущем значительно повысят эффективность пренатальной диагностики ВПР