- •Тема 8. Происхождение человека. Представления об антропосоциогенезе в современном естествознании.

- •Часть 1. Теме посвящены две лекции.

- •30% Россиян – затруднились ответить – обратите внимание на это потрясающее число (при достаточно высоком уровне образования в России)

- •Тема 8. Часть 2. Происхождение человека. Представления об антропосоциогенезе в современном естествознании.

- •2018. Rosehip cells (клетки шиповника)

- •1) Альтруизм. Эгоизм. 2) Сексуальное поведение. 3) Агрессия

- •Тема 10. Политическое и эстетическое поведение человека: биологические и социальные факторы в представлениях биополитики и биоэстетики.

- •1. Генетические факторы

- •2. Гормоны

- •3. Нейрострасмиттеры (нейромедиаторы)

- •Тема 11. Проблема индвидуальности человека в современной науке.

- •1. Рождение в результате полового размножения

- •2. Мутации

- •3. Средовые воздействия

- •Тема 11. Часть 2. Проблема индивидуальности человека в современной науке.

- •1. Антропологическая школа уголовного права.

- •Тема 12. Ценностные и правовые регулятивы развития новых технологий и направлений науки.

- •2. Для получения новых источников энергии.

- •3. В сельском хозяйстве:

- •Электронный микроскоп.

- •Объемные наноструктурированные материалы (3d)

- •Наноструктурированные планарные материалы (2d)

- •Наноструктурированные 1d материалы.

- •Посмотрим на новые развивающиеся нанообласти:

- •Недостатки правового регулирования этой сферы. Юристы пишут в специализированной литературе следующее:

- •Часть 1. Социокультурный контекст и факторы формирования современной биоэтики.

- •I. Естественнонаучный подход.

- •3. Формирование центральной нервной системы.

- •Тема 13. Человека как объект и субъект естественнонаучного познания: этическое и правовое регулирование биоэтических ситуаций.

- •Часть 2. Изменение представления о пределах человеческого существования в свете современных научных данных (начало жизни).

- •2012 Год. Дания.

- •1.Пределы допустимых манипуляций с половыми клетками и эмбрионами.

- •Тема 13. Человек как объект и субъект естественнонаучного познания: этическое и правовое регулирование биоэтических ситуаций

- •Часть 3 Смерть и умирание как биоэтические проблемы

- •2012 Год Канада, воз «Международные руководящие принципы для констатации смерти»:

- •Тема 13. Человек как объект и субъект естественнонаучного познания: этическое и правовое регулирование

- •Часть 4. Биоэтическое регулирование медико-биологических экспериментов

- •Тема 13. Человек как объект и субъект естественнонаучного познания: этическое и правовое регулирование биоэтических ситуаций. Лекция 4. Моральные проблемы трансплантации органов и тканей.

- •1. Рутинный забор; (советская система здравоохранения с 1937 г. До 1992 года).

- •2. Забор, основанный на презумпции согласия (предполагаемое согласие, “Opting out” (Opt-out))

- •3. Забор, основанный на «презумпции несогласия» (четко выраженное согласие, информированное согласие, “opting in” (opt-in))

- •1992 Г. "Закон Российской Федерации о трансплантации органов и (или) тканей человека"

- •Тема 14. Тренды науки XXI века: проблемы и перспективы

1) Альтруизм. Эгоизм. 2) Сексуальное поведение. 3) Агрессия

— 1 блок относится к самой сути кооперирования особей, составляет стержень их коммуникации в группах.

— 2 блок описывает формы поведения, связанные с существованием популяции в череде поколений.

— 3 блок касается активности особей в их «самоопределении по отношению друг к другу или к «чужакам».

И из всего многообразия форм поведения, были выделены некоторые повторяющиеся блоки, которые характеризуют социальное поведение как таковое. 3 блока вы видите на слайде. 1 относится к самой сути кооперирования особей, составляет стержень их общения, показывает тему альтруизма и эгоизма. Второй блок поведения описывает такие формы поведения, которые связаны с репродуктивной функцией, чтобы описать описать, как популяция поддерживает себя в череде поколений. 3 блок инвариантов касается активности особей по отношению к себе или к чужим. Проблема агрессивного поведения, то есть альтруизм и эгоизм, агрессия и сексуальное поведение стали конкретными инвариантами, которые позволяли описать формы социального поведения.

Еще раз напомню, что Уилсон считал биологические стратегии краеугольным основанием человеческой природы и поведения, он интерпретировал формы поведения в ракурсе их значения для эволюции. И, конечно, такая позиция вызвала очень большой резонанс. Посмотрите на 28 слайд. Социобиология вызвала критику. Такие высказывания, которые позволял себе Уислон, рассматривались как акты откровенного дисциплинарного империализма. Когда человеческая сущность сводилась к одному человеческому измерению. Поскольку Уислон и другие социобиологи писали для широкой аудитории, и более того прямо указывали, что их наука может оказаться важной для политических решений, полемика вокруг социобиологии была очень острой.

Критики связывали социобиологию с реакцией против левого либерализма 60-х годов, который, как известно, проповедовал свободный образ жизни с ростом новых правых, веривших в то, что крайний индивидуализм – это естественное, нормальное состояние человека. Одними из самых горячих противников социобиологии были феминисты. Традиционные взгляды на гендер, против которых они боролись опирались на привлекательность, поэтому консерваторы были рады найти в социобиологии поддержку естественности таких феноменов, как гетеросексуальность, семья, собственность, стремление к материальному вознаграждению, идентификация с непосредственным окружением. Биологические объяснения происхождения этих феноменов, этих ценностей, были для консервативных авторов весьма привлекательными. Те же, кто стоял на левых полит позициях, видели в социобиологии отрицание исторического характера ценностей, деятельности человека и политических институтов. Это была общественная позиция. Мнения же собственно биологов о социобиологии разделились.

Только немногие старались обсуждать общие вопросы. Часть биологов сосредоточилось на деталях поведения: сравнивали динамику популяций, как действует естественный отбор в разных популяциях, разных видов живого. А тем временем социобиология приобрела общественный резонанс, большое влияние.

Слайд с обложкой журнала тайм, посвященная социобиологии. Следующий слайд.

29 СЛАЙД. Задача социобиологии человека – создание «биограммы» человека (максимально полного описания природно-биологических основ его жизнедеятельности)

Книги Уилсона, вышедшие на русском языке Э.О. Уилсон «О природе человека» (2015)

– Э.О. Уилсон «Биофилия» (2017)

– Э.О. Уилсон «Будущее Земли. Наша планета в борьбе за жизнь» (2017)

– Э.О. Уилсон «Социальное завоевание планету человечеством» (2014)

– Э.О. Уилсон «Смысл существования человека» (2018)

– Э.О. Уилсон «Эусоциальность. Люди, муравьи, голые землекопы и другие общественные животные» (2019)

Выводы социобиологов относительно животного мира, когда они сравнивали формы поведения разных видов живого, мало кто ставил под сомнения. Проблемы у социобиологии были связаны с приложением идей к собственному виду. Надо сказать, что не все социобиологи интересовались социобиологией человека. Много исследователей было занято зоологическими, этологическими, собственно эволюционными исследованиями общественных форм поведения. А вот комплекс вопросов по социобиологии человека был поставлен в нескольких работах Уилсона. Работы на слайде. В скобках это годы издания русскоязычных переводов его книг. Специально указываю годы издания на русском языке, если захотите почитать.

Что в этой позиции интересно? Постановка проблемы. Цель социобиологии человека – максимально подробно описать природно-биологические основы человеческой жизнедеятельности. И тогда, по мнению социобиологов, это позволит выяснить в какой степени современный человек адаптирован к культуре. Выяснить, какие у человека есть неустранимые с помощью культуры филогенетические следы, то есть последствия эволюции. Ключевая проблема связи природного и социального в человеке социобиологией была обозначена как проблема генно-культурной коэволюции. См. 30 слайд.

30 слайд: Понятие «коэволюция» подчеркивает взаимодействие биологического и социального.

Гены детерминируют определенные пути развития, но на эти пути воздействует и культурное окружение, воспитание, обучение. Культура понимается, преимущественно, как культура индивида, то есть как совокупность тех сторон его жизнедеятельности, которые связаны с познавательной деятельностью, воспитанием, обучением, образованием.

Коэволюция, само понятие подчеркивает взаимодействие биологического и социального. Их сопряженность и взаимодополняемость. Ко – совместно. Эта идея о совместной идее биологического и социального плодотворно развивалась Вернадским в его концепции ноосферы. Но весь вопрос в том, как обозначить основные стороны коэволюции и как представить их взаимосвязь. В социобиологии главная цель концепции культурной коэволюции – показать, что ни гены, ни культура, если их брать отдельно, не могли бы породить человеческого разума. По мнению социобиологов, разум есть результат соединения генетической эволюции и культурной истории. В подходе социобиологов ген выступает неким обозначением наследственности, указанием на ее субстрат. По мнению социобиологов, гены определяют направление развития. Но на развитие воздействует и культурное окружение, воспитание, обучение. В социобиологии культура понимается как культура индивида. Как совокупность тех сторон жизнедеятельности, которые связаны с познанием, воспитанием, обучением и образованием. Социобиологи считают, что соединить культуру с эволюционной концепцией – это величайший вызов. Конечно есть опасность в обвинении в социалдарвинизме, в прямом выведении социальных закономерностей и других концепций естественного отбора, но несмотря на это желание показать коэволюцию, взаимодействие биологического и социального, социобиологи больше склонились к признанию ведущей роли природного, биологического в природе разума. Это не случайно. 20 век делал большой акцент на социальную сущность человека. Поэтому, когда к 70-м годам накопился большой опыт знаний о природе человека, им придали особое значение. Вот когда вы хотите разогнуть что-то согнутое, вы перегибаете часто в другую сторону. Вот пытаясь обратить внимание на значимость биологии, социобиологи слишком акцентировали внимание биологического, природного в эволюции разума.

Пример: в конце 80-х годов социобиологи приехали в племя Кенсинджи в Кении. Там был обычай полигамии с покупкой жен. Первую жену покупал сыну отец, тратил треть богатства, а дальше, если у сына дела шли хорошо, он сам покупал себе жен. С биологической точки зрения, покупка жен в племени вполне оправданна, все работы в племени кенсинджо выполняют женщины. Чем больше жен, тем большая возможность родить и воспитать детей. Социобиологи пытались выяснить, верно ли, что культурные стандарты и социальные структуры определяются желанием людей строить поведение так, чтобы в конкретных условиях наиболее эффективно удовлетворять свои потребности в продолжении рода. И изучая это племя, они пришли к выводу, что действительно, самыми дорогими были те жены, обладание которыми было наиболее выгодно с репродуктивной точки зрения. То есть те, жены, от которых ждали большей плодовитости или большего вклада в экономику семьи. Интересно, кто критерием было отдаленность дома жены от дома мужа, что жена меньше времени будет проводить у родителей и больше за работой. То есть какими бы мотивами не руководствовались мужчины при выборе жен, в основе выбора- нужны те, кто обеспечивал бы эффективное продолжение рода. Вот эта логика социобиологов в современной науке продолжает развиваться и направлена на то, чтобы дать объяснение через ссылку на материальную основу тем или иным проявлениям психики, например, морали. И оказывается, что определенные психологические механизмы возникают в роли биологической эволюции. Никто не отрицает роль воспитания, культурного наследования, но можно выделить биологические основы тех или иных аспектов моральных суждений. В частности, например, обнаружили, что у людей с двусторонним повреждением вентромедиальной префронтальной коры мозга, исчезает способность испытывать сопереживание, и от этого чувство вины, при полной сохранности интеллекта и всех остальных функций мозга. То есть на сознательном уровне эти люди прекрасно отличают добро от зла, они понимают, что хорошо, что плохо. Но на практике у них нет эмоциональной составляющей в механизме формирования моральных суждений. Такие люди выносят моральные суждения только на основе холодного расчета. Какой из 2 вариантов даст максимум пользы и минимум вреда. Но люди здоровые, у которых нет таких повреждений мозга, учитывают еще и эмоции. Например, переключитесь на 31 слайд.

Один из классических тестов на нем. Представьте себя на них. В 1 ситуации по рельсам мчится поезд, потерявший управление. Он сорвался с тормозов. Если вы ничего не предпримите (см. левый рисунок), то он пойдет по пути и раздавит 5 детей, которые играют на рельсах. И вы над которым знак вопроса. Вы стоите у стрелки, если вы успеете стрелку перевернуть, перевести на другой путь. Там тоже играет ребенок, но он 1. Тогда один он погибнет, а 5 спасены.

Правое изображение: тоже поезд, тоже сорвался с тормозов, тоже 5 детей, но на этот раз вы человек, который стоит на мосту над рельсами. И единственный способ спасти этих детей для вас, столкнуть большого грузного человека, стоящего рядом на мосту. По условиям задачи самому остановить поезд, прыгнув с моста, нельзя. И в 1, и во втором случае, конечный итог один – пожертвовать ли жизнью 1 человека, чтобы спасти 5 детей? Вот вопрос. Но человек с неповрежденной корой мозга, конкретная это зона вентромедиальная префронтальная кора. Люди с неповрежденной корой чувствуют большую разницу между 2 этими ситуациями. Можно рационализировать решение, но мы чувствуем, что есть разница в том, чтобы перевести стрелку и использовать живого человека с целью спасения кого-то. В 1 случае гибель ребенка является следствием спасения 5. Во 2 своими руками надо убить 1 человека, чтобы спасти 5. Вот для многих людей второй вариант окажется гораздо менее приемлемым. А вот люди, у которых повреждена та самая вентромедиальная префронтальная кора разницы между 1 и 2 ситуацией не чувствуют. Логика социобиологов, но не их исследование, а то, как пытаются найти базу социобиологических решений.

32 СЛАЙД: Альтруизм человека – нравственный принцип, согласно которому благо другого, и он сам нравственно более значимы, чем собственное Я и его благо.

В социобиологии альтруизм не рассматривается как категория морали.

Альтруизм в мире животных – способность жертвовать собственными интересами ради других.

На 32 слайде вернемся к социобиологии: описывает некоторые особенности социобиологов в применении к конкретным инвариантам поведения. Весьма оригинален социобиологический подход к исследованию альтруизма. Уилсон считал, что сама социобиология возникла в результате обсуждения проблем альтруизма. Альтруизм в мире животных – способствовать жертвовать своими интересами ради других. Альтруизм человека – некий нравственный принцип, согласно которому благо другого, и он сам нравственно более значимы, чем собственное я и личное благо. При изучении биологических объектов, альтруизм не рассматривается как категория морали. Социобиологи считали альтруизмом просто ситуацию, когда индивид делает что-то небезвредное для себя, а положительный результат этих действий используется кем-то другим. Конечно, понятие альтруизма в этом случае метафорично. Но важно подчеркнуть, что классическая биология испытывала трудности с исследованием альтруизма, потому что если всеобщая борьба за существование – естественный отбор, то трудно объяснить, что заставляет одно животное за счет своего действия, делать благо для другого. Ответ на этот вопрос в социобиологии дан в так называемой концепции родственного отбора.

В соответствии со взглядами социобиологов, приспособленность организма измеряется вкладом особи в общий клан генов следующих поколений. Наиболее приспособленные оставляют наибольшее потомство, и борьба за существование требует максимальной активизации, скажем так эгоистических устремлений. Особь, которая стремится достичь собственной выгоды живет и размножается и должна бы передать следующему поколению некую социологическую базу эгоизма. В то время как у альтруиста больше шансов погибнуть. И тем самым биологическая база альтруизма, казалось бы, не должна передаваться. И вот задача: объяснить несмотря на эту логику широкое распространение таких форм поведения, которые можно назвать альтруистическими. Вот это был вызов для социобиологов.

В представлении о механизме родственного отбора суть альтруизма раскрыли социобиологи, в частности, Гамильтон. Он считал, что особь, которая жертвует собой ради родственников, не исчезает в эволюции бесследно. Если между особями есть родство, у них в генотипе есть общие гены и присутствующие в генотипе родственников гены альтруиста, передаются следующим поколениям. Он придумал даже уравнение, сформулировал концепцию – родственный отбор, кин-отбор. Суть отбора: для особи биологически оправданно иметь меньше потомков, но в сотрудничестве с другими увеличивать число потомков своих родственников. Поскольку у них будет часть генов таких же, как у исходной особи. До сих пор позиция Гамильтона вызывает споры у теоретиков, изучающих социальное поведение. Потому что он использовал примеры из поведения муравьев, пчел, ос, которым генетика повелевает быть эусоциальными. Многие биологи из убедительности примеров согласились с его концепцией. Но распространить ее на разные биологические виды оказалось очень сложно. Примеров альтруизма очень много.

Воробьиные птицы: помощничество. Самцы, достигнув года, не создают собственный гнездовой участок, а помогают своим родителям вскармливать очередное потомство. Для объяснения концепции родственного отбора: выкармливая родных братьев и сестер помощники повышают шанс выжить в череде поколений тех их собственным генам, которые являются общими у них и у родных братьев и сестер, то есть альтруистическое поведение подхватывается отбором не в любом случае, а только тогда, когда выгода в его обществе превышает потери. То есть альтруизм по отношению к братьям и сестрам проявляется тогда, когда выгода от него вдвое превышает потери. По отношению к двоюродным вчетверо. Но тогда животные – это счетно-вычислительные машины, когда считают гены того, кто подле них, когда считают подавать или не подавать сигнал опасности, если они заметят хищника?

Если все условия для альтруистического поведения соблюдены, рядом есть родственники и альтруист жертвует собой, то остальные члены сообщества могут тем или иным способом воздать компенсацию семье погибшего. Тогда опять же животные просчитывают, быть им альтруистами или нет. В ожидании неких будущих преференции. Очень трудный вопрос для социобиологов.

Приведу еще один пример. Бактерия Pseudomonas fluorescens отличается способностью быстро истреблять кислород, растворенный в среде обитания. И кислород может оставаться только в тонкой пленке у поверхности жидкости. Вот в таких ситуациях у этой бактерии в некоторых представителей этого вида возникает спонтанная мутация, обуславливающая синтез и секрецию некоторого полимера. Когда образуется своего рода спасательный плотик. На этом плотике спасаются и те бактерии, у которых возможности этот плотик для себя сформировать нет, и, когда пассажиров становится слишком много, плотик тонет вместе со всеми обитателями и альтруистами, теми, кто этот плотик сделал и кто воспользовался их услугами. В популяции бактерий выигрывают те группы, которые содержат достаточное число альтруистов, чтобы все члены группы могли остаться на плаву. И проигрывают группы, в которых альтруистов меньше какого-то критического значения. Группы первого типа успешно выживают, разрастаются, делятся на дочерние группы. Так особи альтруисты спасают сородичей, несмотря на то что им приходится с биологической точки зрения расходовать больше ресурсов, чем если бы они спасались по одиночке. Можно сказать, что это бактерии альтруисты, они борются за жизнь ближайших родственников, обеспечивая тем самым существование большего числа генов, носителями которых они тоже являются. Но это не родственные сообщества.

И возникает вопрос, если мы ведем речь о сообществах не родственников, то как тогда компенсация за альтруизм происходит. Чтобы обосновать эволюционное значение альтруизма, у социобиологов была мысль о том, что есть так называемый реципрокный, взаимный альтруизм. Когда за любым альтруистическим актом стоит забота о благополучии носителей определенного количества тождественных с индивидом генов, эгоизм берет верх над альтруизмом в пределах группы и группы альтруистов побеждают в борьбе с группами эгоистов. Но тогда в подоснове альтруизма виден эгоизм. На это обратили внимание социобиологов, и они ввели дополнительные понятие подлинного и мнимого альтруизма.

СЛАЙД 36:

– Альтруизм может носит неосознанный характер, в этом случае субъект не ожидает за него никакой награды («альтруизм с жесткой сердцевиной»).

– Альтруизм может быть осознанным, его конечные причины эгоистичны («альтруизм с мягкой сердцевиной»).

Различают следующие формы взаимного альтруизма:

– помощь друг другу в опасности – катаклизмы, грабеж, внутривидовая агрессия;

– справедливый дележ пищи;

– помощь больным, раненым. детям, старикам;

– помощь посредством орудий;

– помощь посредством знания.

По Уилсону альтруизм может носить неосознанный характер. Когда субъект не ожидает за него никакой награды, это так называемый альтруизм с жесткой сердцевиной, подлинный альтруизм, который развился в эволюции живого посредством естественного отбора и господствует на дочеловеческом уровне. Но альтруизм может быть осознанным, альтруизм с мягкой сердцевиной. Его конечные цели эгоистичны. Такое поведение ожидает появления ответных благ для самого субъекта или его родственников. Этот вид альтруизма преобладает у человека, но сосуществует с подлинным альтруизмом. О наличии взаимного альтруизма во всех культурах, много фактов. Посмотрите внизу слайда какие формы взаимного альтруизма выделяют социобиологии.

Роль альтруизма в эволюции социобиологи рассматривают на популяционном и индивидуальном уровне. Популяции, в которых индивиды проявляют альтруизм, оказываются в более выгодных условиях чем те, члены которых прежде всего заботятся о собственном благополучии. Но против таких объяснений альтруизма есть возражения.

37 СЛАЙД. Социобиологи придерживаются мнения, что «поведенческие характеристики видов являются таким же продуктом эволюции, как и морфологические», установка на генетизацию поведения огрубляет представления о действительном положении вещей.

Главное теоретическое положение об универсализации альтруизма состоит в следующем: далеко не ко всему в многообразии живого можно применить термин поведение. Как быть с миром растений, или с низшими организмами. В этом смысле теряет универсальный характер понятие альтруизм как характеристика всего живого. Кроме того даже организмы, живущие в социумах, муравьи, пчелы, термиты, при наблюдении за ними, не всегда помогают вычленить компенсацию за альтруизм. Вот что получает особь альтруист взамен, для себя или для своих родственников.

Вот самый яркий пример – медоносная пчела. В семье у медоносных пчел может быть до 100 тысяч рабочих пчел бесплодных и население ульев меняется за год несколько раз. На полмиллиона рабочих пчел всего несколько трутней, 2-3 плодовитые самки-матки. Судьба бесплодной рабочей пчелы зависит от жестких регуляторных механизмов. Пчела не может не быть рабочей. То есть не может не проявлять альтруизм заботясь о трутнях и о самке-матке. Соответственно, мнения ученых о кин-отборе Гамильтона разделились. Характерно, что в марте 2018 года в журнале «Nature», топовом естественно-научном журнале, была очень интересная статья, которая рассматривала вопросы, лежащие в основе разногласий между теоретиками эволюции именно относительно форм сотрудничества. Исследователи нашли в природе контринтуитивные примеры сотрудничества, которые не очень подчиняются правилам Гемельтона. Например, некоторые животные, жертвуя возможностью иметь собственное потомство, идут на помощь иной особи, не являясь ее близким родственником. В других противоречащих концепции родственного отбора случаях, альтруистическое поведение носит невероятно расточительный характер. Который похоже не очень улучшает способность выживания братьев и сестер. Например, у пчел одного из видов, который считается опционально социальным, то есть его будут выбирать жить или не жить в колониях, исследователи обнаружили, что прижизненная репродуктивная успешность гнездящихся одиночек вдвое выше, чем у особей, которые живут в колониях. То есть у концепции родственного отбора социобиологов есть недостатки, но она до сих пор играет важную роль в исследовании социального поведения, но всегда используется с поправками и дополнениями.

Возможно, проблема с концепцией социобиологии обусловлена тем, что в работах социобиологов не всегда раскрывается механизм распространения альтруизма. Потому что не все биологи признают существование группового отбора. И, конечно, подводит социобиологов ориентация на образцы изучения эволюции вне их признаков, то есть они отожествляют механизмы эволюции морфофизиологической организации живых объектов и эволюции поведения. В природе относительно изменений в морфологии можно сказать, что подхваченные отбором структурные изменения закрепляются наследственностью. Но поведение очень сильно зависит от состояния среды, значит роль наследственности в поведении должна быть истолкована как более низкая. А социобиологи придерживаются мнения, что поведение является таким же продуктом эволюции, как внешний облик видов. То есть они очень сильно генетизируют поведение, и это конечно усугубляет представление о поведении.

Но эволюционные биологи все больше осознают, что наше тело это в общем инструмент, при помощи которого гены обеспечивают свое будущее. Тела недолговечные убежища для генов и если можно говорить о чем-то вечном в эволюции, то это гены. В мировом масштабе биологически корректный ответ на вопрос кто мы связан с анализом генетики. Гены направляют согласно социобиологии наше поведение. Возникает вопрос: наши собственные гены и мы это одно и то же? Например, альтруизм – это поведение не только хорошее, но и высоко ценимое. Для эволюционной биологии альтруистическое поведение – парадокс, естественный отбор должен подавлять любую генетическую склонность к оказанию помощи другим за счет альтруиста. Такие гены должны были исчезать из популяции. И замещаться генами более эгоистичными. Парадокс был бы в большей степени разрешен, когда стало понятно, что эгоистичный ген распространяется через родственный отбор. Но мы можем пойти дальше. Альтруизм вполне может оказаться успешной манипуляцией. Как бы не восхищались альтруизмом, можно привести примеры, которые показывают, что организмами могут управлять гены, причем не всегда их собственные. Например, паразит трематода может получить выгоду, манипулируя действиями муравья.

Наверху цикл жизни триматоды. Это паразит, который последовательно паразитирует на муравье и на овце, и в определенный цикл жизни трематоде надо перебраться из насекомого в млекопитающее. Как это сделать? Находящийся внутри муравья паразит мигрирует в его мозг и управляет поведением муравья. Пораженный муравей выполняет приказы трематоды дикроцелиума, выполняет его цели, залезает на вершину травинки, хватается за нее челюстями и терпеливо ждет, пока его проглотит овца. То есть триматода через поведение муравья достигает своей цели. Если можно говорить о поведении животных именно с позиции человеческих понятий, цель манипуляция, но цель триматоды достигнута. Триматода откладывает яйца, которые через навоз заражают новых муравьев.

Другой пример – возбудитель чумы. Чуму вызывают бактерии, которые живут на блохах, населяющих в свою очередь крыс. Блохи обычно питаются крысиной кровью, не брезгуют и человеком и если они заражены, то при укусе инфицируют и человека. Важно, что блохи, зараженные чумой, становятся особенно прожорливыми, потому что чумные бактерии лишают насекомых способности утолить свой голод. Крысы становятся ненасытными. Инфицированные блохи, чье тело заполнено бактериями, перемещают возбудителей в новую жертву. Я не хочу сказать, что возбудитель чумы или трематода «муравьиный повелитель» знают, что делают, то есть что они сознательно изменяют наклонности своего хозяина. Я хочу сказать о том, что долгая эволюционная история устроила в природе отношения между организмами так, что одни организмы могут манипулировать буквально поведением других. И вот этот вопрос о независимости. Подумайте про человека. Под влиянием биологических данных и подходов, проблематизируется ключевое понятие социогуманитарного знания, понятие свободы человека. Если мы каким-то образом ведем себя, в чем биологическая основа нашего поведения? Потому что окружающая природа это не только то, что снаружи, но и то, что внутри: паразиты, бактерии, ретровирусы. Все это живет в нас и на нас и поэтому кто мы, как вопрос социогуманитарный, начинает зависеть от биологии. Мы же всегда имеем зоопарк на нас и в нас, и если мы удалим паразитов, патогенных микробов, то есть биологические объекты, наши случайные и неслучайные попутчики, можем ли мы тогда сказать, что мы это мы, если мы без них?

Когда люди заболевают, люди кашляют, чихают, это симптом болезни, и больному легче, когда из организма выходят миллионы возбудителей, но окружающие люди точно от этого не выигрывают, потому что возбудители получают нового хозяина. И вот в этой логике можно представить кашель и чихание не просто как симптом заболеваний, а как некий механизм манипуляции поведением человека, возможна такая интерпретация, условно говоря, управляют чужие гены. Например, холера, диарея – основной потенциальный синдром холеры. Как и в случае с кашлем диарея – как и кашель – призван избавиться больному от холерного вибриона. Но и вибрион при этом эволюционно приобретает, потому что у него есть шанс получить новых хозяев. То есть возбудитель выделяет токсин, который делает человеческий кишечник проницаемым для воды, вызывает диарею, и в результате возникает возможность перейти в новый организм, то есть диарея не только симптом холеры, это пример как возбудители манипулируют поведением человека в своих интересах. Вот эта проблема (слайд 41 с картинкой, где больные люди), это проблема в какой мере человеческий разум является отдельной и цельной сущностью, очень сложно. Хочу обратить внимание, что сейчас этой проблемой занимаются не только философы, но и нейробиологи, эволюционные генетики, экологи. Это пример рассуждений, с простых примеров начинаем, относительно необходимости учитывать знания из разных сфер для описания целостного человека.

СЛАЙД 42: Р. Докинз «Эгоистичный ген»: в основе развития цивилизации находится репликатор, который автором обозначен термином «мем». «Мем» – единица культурной передачи, единица подражания. Функционирование мемов скоррелированно с функционированием генов.

По мнению социобиологов в основе морали лежит генетика, потому что моральное поведение связано с эмоцией, соответственно, эмоциональное поведение проходило эволюционный отбор. Те эмоции, которые приводили, например, к самопожертвованию наших животных предков, развивались посредством генов. И об этом очень интересная работа Докинза «Эгоистичный ген». Переведена на русский язык. Советую. В этой книге с первых страниц утверждается, что все, что эволюционирует, должно быть эгоистичным. От уровня молекул до человека. Господство эгоизма объясняется тем, что в основе всего живого, молекулы ДНК с их способностью эгоистического воспроизведения себе подобных. То есть по мнению Докинза, содержание эволюции состоит в отборе генов, в создании новых организмов как машин для выживания генов. И человек обладает от природы функцией быть эгоистичным. Пример того, как работает взаимодействие биологического и социального у Докинза это концепция «мемов». Докинз считает, что в основе развития цивилизации находится некий репликатор и этот репликатор автор обозначил термином «мем». «Мем» единица культурной передачи, единица подражания. Мотив, идея, удачная фраза, мода, способ создания части здания и так далее – все это мемы.

И по мнению Докинза, мемы рождаются, распространяются, и умирают по законам, которые не определяются конкретно историческими формами жизнедеятельности людей, функционирование мемов скореллировано с функционированием генов, то есть способы существования и развития мемов целиком, по мнению Докинза, копируют закономерности молекулярно-генетического уровня живого, то есть что-то отбраковывается, что-то подхватывается, подобно тому, как отбраковывает какие-то генные комбинации и подхватывает их естественный отбор. Вывод Докинза о фатальной неизбежности эгоизма, как ведущей черты человеческих взаимоотношений, конечно очень спорный, но с этой позицией нужно познакомиться.

Сегодня достаточно много данных о том, что в определенных формах поведения значимы и гены, и воспитание. Поговорим об этом, когда будем говорить о генносредовой детерминации признаков индивидуальности. Проанализируем методы близнецов, сравнения поведения идентичных монозиготных близнецов с поведением дизеготных. Поговорим о поле среды. Хотела бы подчеркнуть, что граница свой-чужой она важна и в культуре, и в биологии.

Когда говорим альтруизм, эгоизм, агрессия, возникает необходимость определить, по какому принципу животные оценивают как потенциально опасную или безопасную ситуацию встречу с конкретным другим объектом, как возникает симпатия к членам своей группы, как возникает агрессия и недоверие по отношению к чужакам. Запомните эту тему. Будем когда говорить о биополитике, мы эти конкретные механизмы выстраивания границ в логике свой-чужой в логике социобиологии еще увидим.

44 СЛАЙД: К. Лоренц считал, что агрессия есть состояние живого организма, свойственное ему постоянно. Социобиология: именно в агрессивном поведении, наиболее полно проявляется индивидуальность и активность организма. Агрессивность биологически необходима и "предполагает собой такие образцы реакций, которые адаптивны и специально отобраны в процессе эволюции".

Агрессия. Социобиологи опираются здесь на большой этологический материал, накопленный Лоренцом и Тинбергером. Именно Тинбергеру принадлежит определение агрессии – такая форма поведения общественных существ, которая хранит в себе тенденцию к устранению оппонента. Или по крайней мере к изменению его поведения таким образом, чтобы он не докучал своими нападками. Лоренц считал, что агрессия есть состояние живого организма, которое свойственно ему постоянно. Именно в агрессивности по мнению Лоренца якобы наиболее полно проявляется индивидуальность и активность организма. Позиция Тинбергена более спокойная и умеренная. И скорее социобиологи склоняются к ней. Социобиологи считают, что человек не является суперагрессором в мире живого, но они не подвергают сомнению то, что агрессия как форма общественного поведения это характернейшая черта природы человека. Агрессивность сближает человека с животным. И по мнению социобиологов, агрессивность биологически необходима, потому что эволюция отбирает такие образцы реакций, которые адаптивны. Агрессия в этом смысле адаптивна, поэтому как полагают социобиологи, те общества, которые пытаются вообще устранить агрессию в повседневной жизни, снижают приспособленность человека, потому что агрессивные эмоции, как своего рода клапаны энергетические, могут быть направлены не только на разрушение, но и на созидание. Например, в сфере труда или в сфере спорта. Обратите внимание на эти мотивы у биополитиков. То есть в генах по мнению социобиологов не заложена форма агрессии: племена, межплеменная баталия, вызов на дуэль, но биология по мнению социобиологов требует трактовать агрессивность как причину развития к способности к культурной эволюции, то есть агрессивность некая поднаготная интеллекта, некая база социальности. И поэтому при анализе форм агрессивности, слайд 45, социобиологи сравнивают человека с животными, организованную агрессию, например, войны, нельзя считать наследственно обусловленной формой поведения.

45 СЛАЙД: Э. Уилсон выделял следующее формы агрессивности:

– защита и захват территории;

– борьба за доминирование в пределах организованных групп;

– акты агрессии при захвате чужого;

– агрессия по отношению к жертве;

– контратаки против агрессора;

– "моралистическая" и "дисциплинарная" агрессия, осуществляющаяся в пределах сообщества в основном в "воспитательных" целях.

Но у людей есть предрасположенность к обучению некоторых форм агрессии. Опять же это возникло в ходе эволюции. Если внутри общества есть необходимость проявлять агрессию, например, надо бороться за жизненные ресурсы, или в обществе культивируют исторические события, связанные с агрессией, например, разжигают ненависть к какому-то другому народу, то агрессивность обязательно проявится. То есть социобиологи говорят, что война – это пример развития гипертрофированной биологической склонности. Некоторые сторонники социобиологии обосновывают наследственную природу агрессивности тем, что агрессия коренится в таких свойствах живого, как соперничество, конкуренция, сотрудничество. Потому что мы конкурировать можем в группе, а можем индивидуально. С биологической точки зрения конкуренция – это конкуренция за ресурсы. Соответственно, в ходе исторического развития, конкуренция в группе уступает место парному соперничеству. Если мы попробуем воспроизвести логику, нужны ресурсы и первоначально все стремятся получить к ним доступ. Но в дальнейшем встает проблема контроля ресурсов и тогда наступает этап конкуренции в соперничестве. А дальше к агрессии нет нужды прибегать вовсе. Установлена иерархия в обществе и поведение каждого конкретного человека определяется иерархией. Вот эта эволюция по мнению социобиологов характерна и для людей, для животных. Еще раз повторю, агрессия как база поведения, формы которого определяются социумом, есть генетически детерминированное и отобранное в развитии живого образцы поведенческих реакций. Агрессивность опирается на способность делить остальных на своих и чужих. По отношению к чужим агрессивность биологией допускается, даже иногда делает ее необходимой. И соответственно, конкретная форма проявления агрессии, способность людей вести войну – это уже социальная характеристика. Это оченть важно и часто социобиологов обвиняют в установлении необходимости ксенофобии или агрессии. На самом деле социобиологи не об этом, они о том, какая большая ответственность на социуме, если мы постулируем неустранимость биологической базы агрессии.

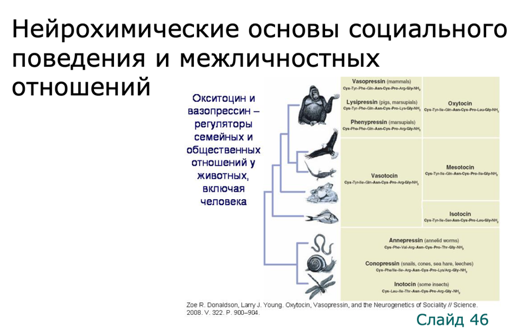

Это одно из направлений эволюционных основ поведения человека, которое заложено социобиологией, это уже современный пример. Исследование репродуктивного поведения, условно говоря биология любви. В современных исследованиях та же самая социобиологическая логика сравнения поведения человека и поведения животных, но в последнее время большое внимание уделяется нейрохимическим основам социального поведения и межличностных отношений. Оказалось, что у человека и у других животных, даже не только у млекопитающих, а вообще у животных работают одни и те же системы регуляции очень сложных форм поведения, связанного с репродукцией. Речь идет, в частности, о роли таких нейропептидов как окситоцин и вазопрессин, в регуляции семейных и общественных отношений. Мало того, что сами эти нейропептиды практически одинаковы у разных животных, они еще и действуют очень похожим образом, то есть гены могут влиять на любовные переживания человека, потому что от генов зависит роль развития эмоциональных зон мозга, уровень гормонов, нейротрансмитеров, чувствительность нервных сетей, а значит и интенсивность эмоциональных реакций на некоторые стимулы внешней среды. Сегодня очень много работ, которые связаны с изучением человеческих привязанностей с точки зрения нейрофизеологии. Известный пример зоны мозга, который задействован в переживании любви. Известны многие гормоны, влияющие на чувство привязанности. Много открытий связано с коммуникацией посредством запахов. Это все имеет статистическое значение, но очень любопытно, вы можете при дополнительном изучении материала дополнительно познакомиться с этими инвариантами поведения.

47 слайд: Социобиология ориентируется

– на метод аналогии при рассмотрении поведения человека и животных, рассматривая его как метод, обладающий значительной эвристической ценностью;

– на редукционистскую стратегию исследований.

Приверженцев социобиологии часто упрекают в редукционизме, в том, что они сводят сложные социальные явления к более простым биологическим. Отмечу, редукционизм как сведение сложного к простому – неизбежный удел науки, которая обращается к изучению чего-либо сложного. Человек, став человеком, не перестает быть животным, но низшее в нем, биологическое, сохраняется в высшем, как бы в снятом виде, если использовать термин Гегеля. То есть социальность, культура преобразуют биологию. Но Уилсон вообще редко упоминал о культурологических объяснениях. Уилсона поэтому упрекают в биологическом детерменизме. И дальше для социогуманитарных наук спектр вопросов: а если поведения определяется генами, какова возможность перемен? Вот социобиологи считают, что разнообразные, обусловленные генетикой ограничительные и побудительные факторы действуют на уровне эмоций. Мы можем чему-то отдавать предпочтение, подавляя или переориентируя свое внимание с других объектов. Но то, какой мы выбор делаем, определяется нашими системами ценностей. Вот по мнению социобиологов, система ценностей находится полностью под контролем генов. Есть другая позиция, позиция социогуманитарных наук. Что именно средой, воспитанием и образованием определяются системы ценностей. Поэтому вот этот параллелизм между поведением человека и поведением животных, который детально описан сегодня, это фокус синтеза знаний, в котором проявляются многие проблемы, связанные с тем, что биология в описании человека сегодня лидирует. А социогуманитарные науки отстают они не в полном объеме используют тот багаж, который накоплен естествознанием. Ведь люди – это не просто социальные существа, это ультрасоциальные существа. Только люди способны формировать коллективы, которые отличаются традициями, нормами поведения, системой внутригрупповых отношений, устройством семьи.

48 СЛАЙД. Выводы. По мере накопления фактов о сложности и целесообразности поведения самых разных животных росло стремление не только преувеличивать их разумность, но и приписывать им чисто человеческие свойства — сознание, волю, любовь, злобу и т.п. Такой подход к оценке поведения животных называется антропоморфическим (от anthrapos — человек, morphe — форма).

В социобиологии осуществляет антропоморфизация поведения животных.

Соответственно, по мере накопления данных о поведении человека, мы не должны игнорировать сложность сопоставления поведения людей и поведения животных. Один из недостатков социобиологии в том, что социобиологи использовали понятие изначально описывающее человеческое поведение: альтруизм, эгоизм, они как бы поднимали поведение животных на уровень сложности поведения людей. И наоборот, в тех случаях, когда сопоставляли поведение людей с поведением животных, игнорировали вот эту ультросоциальность человеческую. По всей видимости время взвешенных позиций пока не наступило. 20 век акцентировал внимание на социальности. К концу 20 века биология дала такой массив фактов, который нужно было как-то вписать, сопрягая естественнонаучное с социогуманитарным. Биополитика о которой мы говорили сегодня это как раз пример попытки синтеза знаний. Не всегда удачный, не всегда последовательный, но нам он интересен значением для более прикладных направлений, менее отягощенных методологией. Поэтому в следующий раз мы будем говорить о биополитике и о биоэстетике, продолжая разговор о соотношении биологического и социального, но уже в развитом социуме.

Лекция от 26 сентября.

По обоим потокам.

Биополитика – курс естественнонаучный.