Экзамен зачет учебный год 2023 / Криминология2 / УЧЕБНИКИ КРИМИНОЛОГИЯ / Гилинский Я.И. Криминология- теория, история, эмпирическая база, социальный контроль

.pdf

(более или менее справедливо) соответственно с именами Ч. Ломброзо, Г. Тарда и А. Кетле. И хотя позитивизм в «чистом виде» давно сменился и плюралистическими концепциями, и неомарксистской криминологией, и «радикальной крими- нологией», и постмодернистской, однако с момента возник- новения этих трех направлений и до сегодняшних дней мы почти безошибочно можем отнести к тому или иному из них любую криминологическую школу,теорию, концепцию.

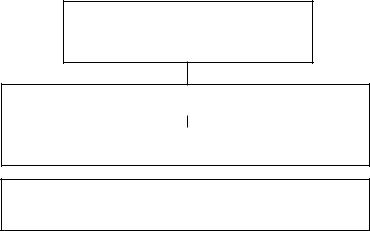

Прежде чем перейти к более подробному изложению каж- дого из этих направлений и входящих в них школ, предста- вим изложенное в виде схемы 4.1.

Классическая школа уголовного права и криминологии (XVIII в.)

Позитивизм (XIX-XX в.) Направления

биологическое — психологическое — социологическое (антропологическое)

Критические, радикальные, интегративные, постмодернистские и др. концепции (ХХ в.- начало XXI в.)

Схема 4.1

Разумеется, названия направлений и школ и их времен- ные рамки достаточно условны и приведенная схема, как и последующая классификация криминологических теорий, служат в основном дидактическим целям.

111

Биологическое (антропологическое) направление кримино- логии

Бесспорным родоначальником этого направления счита- ется Ч. Ломброзо (1835-1909) – тюремный врач в Турине. С помощью антропологических методов он измерял различ- ные параметры строения черепа многочисленных заключен- ных, их вес, рост, длину рук, ног, туловища, строение ушей и носов, а при вскрытии умерших – строение и вес внутренних органов.Всего за свою многолетнюю практику он исследовал свыше одиннадцати тысяч лиц, осужденных за совершение преступлений. Свое главное открытие Ч. Ломброзо описыва- ет вполне поэтически: «Внезапно однажды утром мрачного декабрьского дня я обнаружил на черепе каторжника целую серию атавистических ненормальностей,… аналогичную тем, которые имеются у низших животных. При виде этих стран- ных ненормальностей – как будто бы ясный свет озарил тем- ную равнину до самого горизонта – я осознал, что проблема сущности и происхождения преступников была разрешена для меня»13.

Результаты исследований и выводы о «прирожденном» преступнике, отличающемся от других людей чертами «вы- рождения» («преступник – это атавистическое существо, ко- торое воспроизводит в своей личности яростные инстинкты первобытного человечества и низших животных») нашли отражение в труде «Преступный человек» (1876). Признаки «вырождения» проявляются в многочисленных «стигматах»: «ненормальности» в строении черепа, низкий или скошен- ный лоб, огромные челюсти, высокие скулы, приросшие моч- ки ушей и т.п. Ч. Ломброзо создал целую серию «портретов» различных преступников–убийц,грабителей,воров,насиль- ников, поджигателей и др. Разработанная им классификация преступников включала четыре типа: прирожденные,душев-

13.Цит.по: Яковлев А.М.Преступностьи социальная психология: Социально-психоло- гические закономерности противоправного поведения.М.: Юридическая литература, 1971.С.20.

112

нобольные, по страсти (включая политических маньяков), случайные.

Со временем, под давлением обоснованной критики, Ч. Ломброзо стал уделять внимание и иным – социальным, де- мографическим, климатическим факторам14. Однако он на- всегда вошел в историю криминологии как автор теории врожденного преступника.

Результаты антропологических исследований Ч.Ломброзо не выдержали проверки. Им было нарушено хорошо извест- ное современной социологии требование: наряду со специ- альным контингентом исследуемых, необходимо изучить по тем же методикам контрольную группу.Вданном случае–не- преступников. Так, еще при его жизни Ч. Горинг (1870-1919) осуществил сравнительное исследование трех тысяч чело- век – заключенных (основная группа) и контрольная группа

– учащиеся Оксфорда, Кембриджа, колледжей, военнослужа- щие.Результаты не выявили значимых различий между груп- пами и были опубликованы в книге «Заключенный в Англии» (1913). Позднее аналогичные исследования проводились и другими авторами (Н. Ист, В. Хиле, Д. Зернов и др.) с теми же результатами. Миф о «врожденном преступнике» был разве- ян, хотя иногда возникали его рецидивы…

Ученики Ч. Ломброзо и его соотечественники Э. Ферри

(1856-1929) и Р. Гарофало (1852-1934) вслед за учителем при-

знавали роль биологических, наследственных факторов. Вме- сте с тем они уделяли внимание психологическим (особенно Р. Гарофало) и социальным факторам в обусловленности пре- ступлений. Они оба отрицали идею свободы воли, занимаясь поиском причин преступлений.

Э. Ферри выделял антропологические (телесная и духов- ная природа индивидов), физические (естественная среда) и социальные детерминанты преступлений. Наказание долж- но выполнять чисто предупредительную, оборонительную функцию. В «Криминальной социологии» (в российском из-

14.Ломброзо Ч.Преступление.СПб.,1900.

113

дании – «Уголовная социология»15) Э. Ферри писал, обосно- вывая принципы позитивизма: «Раньше наука о преступле- ниях и наказаниях являлась по существу лишь изложением теоретических выводов,к которымтеоретики пришлитолько с помощью логической фантазии. Наша школа превратила ее в науку позитивного наблюдения. Основываясь на антро- пологии, психологии и статистике преступности, а также на уголовном праве и исследовании тюремного заключения, эта наука превращается в синтетическую науку, которую я сам назвал «Криминальной социологией»». Э. Ферри придавал большое значение превентивным мерам (улучшение условий труда, быта и досуга, освещение улиц и подъездов, условий воспитания и т.п.), он считал, что государство должно стать инструментом улучшения социально-экономических усло- вий.

Р. Гарофало попытался отойти от уголовно-правового по- нимания преступления.Он считал,что преступными являют- ся те деяния, которые ни одно цивилизованное общество не может расценить иначе и которые караются уголовным на- казанием. «Естественные» преступления нарушают чувства сострадания и честности. «Полицейские» преступления на- рушают лишь закон.

Таким образом «Туринская школа» в какой-то степени предвосхитила развитие всех трех основных направлений позитивистской криминологии.

Антропологическое или биологическое направление от- нюдь не исчерпывается ломброзианством.

По мнению немецкого психиатра Э. Кречмера (1888-1964) и его последователей (прежде всего – американского кри- минолога У. Шелдона), прослеживается связь между типом строения тела, характером человека, а, следовательно, и его поведенческими реакциями, включая преступные. Соглас- но их теории «конституциональной предрасположенности», высокие и худые люди – эктоморфы («церебротоники», по У.

15.Ферри Э.Уголовная социология.М.,1908.

114

Шелдону, или астеники) – чаще будут робкими, заторможен- ными, склонными к одиночеству, интеллектуальной деятель- ности. Сильные, мускулистые мезоморфы («соматотоники» или атлеты) отличаются динамичностью, стремлением к го- сподству. Именно они более других «склонны» к совершению преступлений. Невысокие, полные эндоморфы («висцерото- ники» или пикники) – общительны, спокойны, веселы.

Связь между физической конституцией, чертами харак- тера и поведенческими реакциями действительно существу- ет, но представители всех типов физической конституции и различных типов характера (со времен И.П. Павлова хорошо известны холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики, хотя современные классификации характера намного слож- нееиразнообразнее)могутотличатьсякакзаконопослушным поведением,так и девиантным – позитивным и негативным, включая преступное. Строение тела и характер не являются дифференцирующими факторами по отношению к преступ- ности.

Эти замечания относятся и к различению К. Юнгом (1923) двух основных типов личности – экстравертов, ориентиро- ванных на общение, склонных к новаторству (иногда с эле- ментами авантюризма), и интровертов – ориентированных на себя, замкнутых, избегающих риска, настроенных консер- вативно. Г. Айзенк (1963) для более полной характеристики типов личности дополнил экстравертов (открытость) / ин- тровертов (замкнутость) характеристиками стабильности / нестабильности (уровень тревожности). И также пытался связать криминальное поведение с личностными особенно- стями.

Идеи ломброзианства с расистским акцентом пытался реанимировать и Э. Хутен (1887-1954). В течение 12 лет он обследовал свыше 13 тысяч заключенных и более 3 тысяч че- ловек контрольной группы (не заключенных). Им были вы- делены 9 расовых типов. Как оказалось, в каждой расе есть «неполноценные» представители,отклоняющиеся отсредних для расы показателей. Его предложения сводились к изоля-

115

ции или уничтожению «неприспособленных» индивидов16… По мере развития современной биологии и генетики в рамках биологического направления возникают все новые и новые теории. Назовем лишь некоторые из них. Подробное же их освещение можно найти в современной книге Д. Фиш-

байн17.

Концепция близнецов. В ряде исследований (Loehlin,Nichols, 1976 и др.) было установлено, что одинаковое (в том числе криминальное) поведение взрослых пар однояйцовых (моно- зиготных) близнецов наблюдается относительно чаще, неже- ли у пар двуяйцовых (дизиготных) близнецов. В одном из ис- следований, например, такое совпадение было в 77% случаев однояйцовых и в 12% случаев двуяйцовых близнецов.Отсюда делался вывод о роли генетической предрасположенности к тем или иным поведенческим формам. Однако различные исследователи получали неодинаковые результаты, не всегда изучались условия воспитания обоих близнецов, так что сто- ронников «близнецового» объяснения преступного поведе- ния не так уж много.

Хромосомная теория. П. Джекобс (1966) на основе изуче-

ния заключенных в шведских тюрьмах выдвинул гипотезу о зависимости повышенной агрессивности и, соответственно, высокого уровня насильственных преступлений у мужчин с лишней Y хромосомой (XYY вместо XY). Позднее Т. Поуледж опроверг это предположение. Если мужчины с лишней Y хромосомой и отличаются повышенной агрессивностью, то их удельный вес в популяции крайне невысок (1 из 1000) и постоянен, а уровень насильственной преступности суще- ственно меняется во времени и пространстве. По данным Р. Фокса (1971), заключенные с хромосомным набором XYY не более склонны к насилию, чем другие заключенные, но от- носительно чаще совершают имущественные преступления. Кроме того, повышенная агрессивность может проявляться и

16.Hooton E.The American Criminal.An anthropological study.Cambridge,1939.

17.Fishbein D. Biobehavioral Perspectives in Criminology. Wadsworth,Thomson Learning,

2001.См.также: Криминология / ред.Дж.Шелли.СПб.: Питер,2003.С.384-403.

116

в общественно полезном или допустимом поведении (спор- тсмены, полицейские, военнослужащие).

Частота пульса. Кембриджское лонгитюдное (изучение одних и тех же лиц на протяжении значительного периода времени) исследование свыше 400 мужчин показало, что те из них, у кого частота пульса в состоянии покоя была ниже (66 ударов в секунду), чем в среднем (68 ударов в секунду), относительно чаще оказались осужденными за насильствен- ные преступления (D.Farrington, 1997). Аналогичные резуль- таты были получены в исследованиях M.Wadsworth (1976) и A. Raine (1993).Но вероятнее всего такой одиночный фактор как частота пульса является лишь одним из показателей общего состояния нервной системы,так или иначе влияющего на по- ведение, в том числе,- агрессивное.

Уровень серотонина в крови. На основе многочисленных исследований предполагается, что повышенный уровень се- ротонина в крови свидетельствуето более высокой вероятно- сти агрессивного, в том числе преступного, поведения.

Роль тестостерона.Точно также считается,что повышен- ный уровень тестостерона (мужской половой гормон) может увеличиватьагрессивностьповедения.Некоторые исследова- тели полагают,что аналогичную роль в женском агрессивном поведении играют женские гормоны.

Социобиология Э. Уилсона (р. 1929) пытается объединить биологические (генетические) и культуральные факторы в объяснении преступного поведения, прежде всего, агрессив- ного, насильственного.

При этом, во-первых, результаты различных исследова- ний нередко противоречивы. Во-вторых, ряд исследований показал, что уровень гормонов весьма чувствителен к внеш- ним условиям.В-третьих,и это главное–нетникакихдоказа- тельств специфического влияния всех вышеназванных био- логических факторов (лишняя Y хромосома, частота пульса, уровень серотонина или гормонов и др.) именно на крими- нальное поведение. Это не исключает того, что при прочих равных условиях генетическая составляющая может играть

117

определенную роль в большей или меньшей вероятности той или иной поведенческой реакции конкретного индиви- да (достаточно, например, напомнить, что в генезисе алко- голизма роль наследственности велика, а в состоянии алко- гольного опьянения совершается немало преступлений). Как заметил в одной из своих книг российский психолог В. Леви, «Социум выбирает из психогенофонда». Иначе говоря, соци- альные факторы влияют на поведение опосредствованно – через генетические и психологические особенности свойств личности. Наконец, в-четвертых, все эти рассуждения, равно как иные идеи сторонников биологического и психологиче- ского направлений, имеют отношение к индивидуальному преступному поведению - преступлению, но никак не объяс- няют преступность как социальный феномен.

Психологическое направление в криминологии

Становление психологического направления связывают с двумя именами: Р. Гарофало и Г. Тарда. О первом из них уже говорилось выше.Его работа «Критерии опасного состояния» (1880) обосновывает, в частности, так называемый клиниче- ский подход в изучении личности преступника. Идеи «опас- ного состояния» позднее, во второй половине ХХ в., активно развивались Ж. Пинателем.

Г.Тард (1843-1904) в своих книгах «Законы подражания» и «Философия наказания» (обе вышли в 1890 г.) объяснял пре- ступное поведение подражанием и обучением. Поскольку в основе преступного акта лежат психологические механизмы, постольку,с точки зрения Г.Тарда,суд должен решать вопрос лишь о виновности/невиновности обвиняемого, тогда как меры воздействия на виновного определяет медицинская комиссия.

Вполне обоснованно обращаясь к психологическим фак- торам индивидуального преступного поведения, Г. Тард излишне абсолютизирует роль подражания, усматривая в «законе подражания» едва ли не основной закон развития общества и цивилизации.

118

Склонность к психологизации социальных явлений не по- мешала Г. Тарду в ряде вопросов стоять на социологических позициях. Так, он социологически верно отмечает относи- тельность самого понятия преступления: «Система доброде- телей, также как и система преступления и порока, меняется вместе с ходом истории»18. Отношение ученого к преступно- сти как социальному феномену позволило ему сделать впол- не социологический вывод: «Если бы дерево преступности со всеми своими корнями и корешками могло бы быть когданибудь вырвано из нашего общества, оно оставило бы в нем зияющую бездну»19.

Г.Тард один из первых обратил внимание нато,что повы- шение благосостояния, уровня жизни, образования не влечет за собой сокращение преступности. Скорее – наоборот! «Рост трудовой деятельности и богатства делает естественным рост преступлений и преступников! А где же,следовательно,нрав- ственная сила труда, нравственная добродетель богатства, о которых столько говорили? Образование сделало большие успехи.Где же благодетельное,столь прославленное действие просвещения на нравы?… Три великих предупредительных лекарства от социальной болезни: труд, общее довольство и образование – усиленно действовали не раз, а поток пре- ступности, вместо того, чтобы пересохнуть, вдруг вышел из берегов»20.Г.Тард увидел также широчайшую распространен- ностьпреступлений«людейбогатыхипризнаваемыхчестны- ми» (позднее такие преступления будут названы «беловорот-

ничковыми» - white-collar crimes).

Наконец, заметим, что на примере Р. Гарофало и Г. Тарда мы лишний раз убеждаемся в относительности любой схемы, любой классификации.Так,взгляды Р.Гарофало в равной сте- пени относятся к антропологическому и психологическому направлениям, а работы Г. Тарда иллюстрируют и психоло- гический, и социологический подходы к проблеме преступ-

18.Тард Г.Сравнительная преступность.М.,1907.С.33.

19.Тард Г.Преступник и преступления.М.,1906.С.62.

20.Тард Г.Сравнительная преступность.Указ.соч.С.95.

119

ности, преступления и наказания. Впрочем, еще Э. Ферри обосновывал правильность и научную совместимость своих антропологических и социологических воззрений21.

К психологическому направлению относится и фрейдизм. Сам З.Фрейд (1856-1939) не обращался к криминологической тематике (если не считать психоаналитического разбора про- изведений Ф.М. Достоевского; в этой своей работе З. Фрейд сформулировал небезынтересное для нас утверждение: «Для преступника существенны две черты – безграничное себя- любие и сильная деструктивная склонность; общим для обе- их черт и предпосылкой для их проявлений является безлю- бовность, нехватка эмоционально-оценочного отношения к человеку»22). Однако его теория не могла не отразиться на психологических подходах к проблеме преступности.

Напомним, что З. Фрейд выделял в структуре личности три составляющие: «Я» (Ego), «Оно» (Id) и «Сверх-Я» (SuperEgo). «Оно» - глубинный слой бессознательных влечений. Не будь других составляющих личности, человек всегда действо- вал бы по велению «Id». «Я» - сфера сознательного, посред- ник между бессознательным, внутренним миром человека и внешней реальностью – природной и социальной. «Сверх-Я» - внутриличностная совесть, своего рода моральная цензура, представляющая собой установки общества.«Super-Ego»-по- средник между бессознательным и сознанием в их непри- миримом конфликте, ибо сознание само по себе не способно обуздать веления бессознательного. Другим важнейшим по- ложением З. Фрейда является учение о «либидо» - половом влечении, которое, начиная с раннего детства, на бессозна- тельном уровне определяет большинство намерений и по- ступков человека.

Легко представить, сколь обширное поле открывается для криминологической интерпретации этих положений. Это и

21.Ферри Э.Уголовная антропология и социализм.В: Уголовное право и социализм / ред.М.Н.Гернет.М.,1908.С.204-215; Он же.Уголовная социология.М.,1908.

22.Фрейд З.Достоевский и отцеубийство.В: Фрейд З.«Я» и «Оно».Труды разных лет. В 2-х книгах.Тбилиси: «Мирани»,1991.Кн.2.С.408.

120