Экзамен зачет учебный год 2023 / Криминология2 / УЧЕБНИКИ КРИМИНОЛОГИЯ / Gilinskiy_Kriminologia

.pdf

Криминология:теория,история,эмпирическаябаза,социальныйконтроль

исхождением и различными формами социально значимого по- ведения предпринималась нами еще в начале 70-х гг. прошлого столетия425.

Многочисленнымиотечественнымиизарубежнымиисследова- телями отмечается корреляционная связь преступности с уровнем : чем он выше, тем меньше вероятность совершения «образованияобщеуголовных» преступлений и тем выше — «беловоротничко- вых». С нашей точки зрения, роль образовательного фактора опос-

редуется принадлежностью к тому или иному классу (страте).

Неменееизвестнаотносительноповышеннаякриминальнаяак- тивность , чья адаптация в среде «коренного» населения затрудненамигрантовсо всеми вытекающими последствиями.

В целом «антикриминогенным» фактором выступает наличие хотя для так называемого «семейного насилия» именно кон- фликтныеемьи, семейныеотношенияпровоцируютпреступления.Можно сказать, что «хорошая семья» — антикриминогенный фактор, «пло-

хая семья» — криминогенный.

Интенсивность тех или иных преступлений зависит от : есть преступления преимущественно «городские»типа(гра-

поселениябежи, разбои, мошенничество, должностные преступления и др.), есть — «сельские» (в России это — тяжкие насильственные преступления, уровень которых в сельской местности в 1,5–2 раза выше, чемвгородах)426.Некоторыеданныеогородскойисельскойпреступности в России см. табл. 6.5. Различны уровень и структура преступности в городах — мегаполисах (типа Москвы, Санкт-Петербурга), городахпортовыхикурортных,старинныхистроящихся,крупныхи малых, в рабочих поселках.

425 Человек как объект социологического исследования / ред. Л.И. Спиридонов, Я.И. Гилинский. Л.: Изд-во ЛГУ, 1977.

426 Габиани А.А., Гачечиладзе Р.Г., Дидебулидзе М.И. Преступность в городах и сельской местности. Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1985; Забрянский Г.И. Криминологические проблемы села. Ростов н/Д: Ростовский ун-т, 1990; Заварзин А.В. Предупреждение правонарушений на селе. Воронеж: Воронежский ун-т, 1983.

ЧастьII

Таблица6.5 |

20052003 |

село |

0,91,20,91,2 |

0,91,01,01,1 |

0,91,20,91,2 |

1,20,51,20,4 |

1,30,31,20,3 |

1,01,01,00,9 |

1,10,81,00,7 |

1,20,51,20,6 |

1,00,91,00,8 |

соответствующем |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

город |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

село |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

город |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

населения(сельского)городскогодолюна(%)преступности(сельской)городскойделенияотЧастное * (%) в году. |

|

19991997199519931991198919872001 |

село |

1,2 |

1,1 |

1,3 |

0,6 |

0,5 |

1,2 |

1,2 |

0,6 |

1,0 |

|

*активностикриминальнойКоэффициент (1984–2005)Россиинаселениясельскогоигородского |

город |

1,20,91,20,91,20,91,00,91,40,91,40,81,40,8покушениями)(сУбийство0,9 |

1,10,91,10,91,01,00,71,11,00,91,01,01,10,9здоровьювредТяжкий0,9 |

1,40,81,40,81,30,90,81,11,30,91,30,91,30,9покушениями)(сИзнасилование0,9 |

0,71,10,71,10,61,10,41,20,51,20,51,20,61,1Разбой1,1 |

0,61,20,61,10,51,20,21,30,31,20,31,20,51,2Грабеж1,2 |

1,20,91,20,91,20,91,01,00,91,00,71,10,81,1Кража0,9 |

1,30,91,30,91,40,81,20,91,40,81,40,81,40,8растратаПрисвоение,0,9 |

0,61,10,61,10,61,10,11,30,51,20,61,10,71,1Взяточничество1,2 |

1,10,91,10,91,00,90,81,10,91,00,91,01,20,9преступленийВсего1,0 |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

село |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

город |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

село |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

город |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

село |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

город |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

село |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

город |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

село |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

город |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

село |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

город |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

село |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

город |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

200 |

201 |

Криминология:теория,история,эмпирическаябаза,социальныйконтроль

§2.Механизминдивидуальногопреступногоповедения |

||

Отечественные авторы под механизмом индивидуального пре- |

||

ступного |

хологический |

|

псповедения (преступления) понимают либо преимуще- |

||

ственно |

|

механизм, этапы психической деятель- |

ности (мотивация, принятие решения, планирование, исполнение |

||

|

|

|

социальным условиям |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

задуманного), не отрицая при этом известной роли среды, либо от- |

||||||||||||||

дают предпочтение |

|

|

|

|

как формирования самой |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

427 |

так и влияющим на |

|||||

личности с ее психологическими свойствами, |

||||||||||||||

принятие решения совершить преступление |

|

. В целом сторонники |

||||||||||||

обеих точек зрения отдают дань и социальным, и психологическим |

||||||||||||||

факторам генезиса преступления. Мне ближе второй, «социологиче- |

||||||||||||||

ский» подход, на котором вкратце и остановимся ниже. |

|

эле |

|

|||||||||||

ментов |

|

мех низма |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Представляется возможным выделить несколько основных |

|

|

||||||||||||

|

(звеньев) |

|

|

|

|

|

|

|

|

личность |

|

|

|

|

|

|

|

|

индивидуального преступного поведе- |

||||||||||

ния. Очевидно, центральным элементом является |

|

|

потен- |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

социализации |

|

||

циального или реального исполнителя преступного намерения. Но |

||||||||||||||

личностью не рождаются, ею становятся в процессе |

|

|

|

, |

||||||||||

которая и выступает вторым звеном рассматриваемого механизма. |

||||||||||||||

|

|

|

|

конкретной жизненной ситуации |

|

|

||||||||

Так или иначе социализированная личность действует (совершает |

||||||||||||||

преступление), находясь в |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

, ко- |

||||

торая служит третьим необходимым элементом в генезисе престу- |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

жертвы |

|

|

|

|

|

|

|

|

пления. Наконец, бóльшую или меньшую роль в механизме преступ- |

||||||||||||||

ного акта может играть поведение |

|

|

преступления. |

|

|

|

||||||||

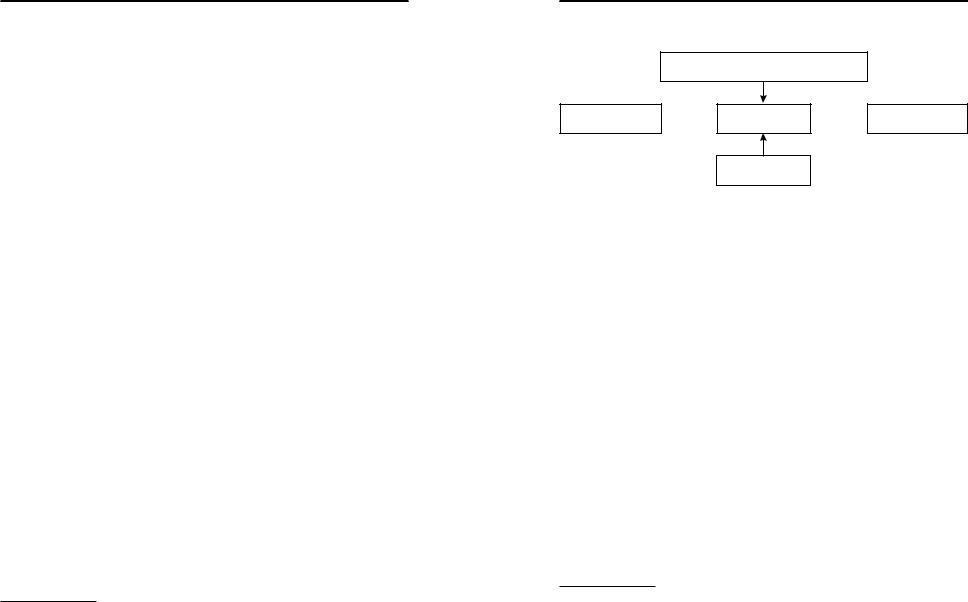

Обозначим упомянутые элементы механизма индивидуального преступногоповедениянасхеме(№6.1),азатемрассмотримихпод- робнее.

Социологияипсихологияразличаютпонятия«индивид»—пред- ставитель рода Homo Sapiens, «личность» — индивид, наделенный социальными свойствами в процессе социализации, «индивидуаль- ность» — неповторимая, уникальная конкретная личность. Человек рождается как индивид и лишь со временем становится личностью под воздействием институтов социализации — семьи, школы, бли- жайшего окружения, трудового коллектива и т.п.

427 Криминология: учебник. СПб.: СПб ун-т МВД РФ, 1999. С. 179–197; Кудрявцев В.Н Генезис преступления: Опыт криминологического моделирования. М.: Форум, 1998; Криминология / ред. Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Указ. соч. С. 92–102; Хохряков Г.Ф. Криминология. Указ. соч. С. 178–182.

ЧастьII

Схема 6.1

Механизминдивидуальногопреступногоповедения

Конкретная жизненная ситуация

Социализация

Личность

Личность

Преступление

Преступление

Жертва

потенциального или реального преступника, как любогоЛичностьлица, характеризуется совокупностью социально-демографи- ческих признаков (пол, возраст, этническая принадлежность, образование, профессиональный и социальный статус, семейное положение), психологических свойств (уровень интеллекта, характерологические особенности, интраили экстравертивность, уровень притязаний и др.), а также некоторых социально-биографических характеристик (отличник, неуспевающий, судимый, профессионал, лауреат, рецидивист и т.п.). Ясно, что каждый из составляющих лич- ность признаков может иметь криминологическое значение. О роли некоторых социально-демографических характеристик говорилось выше. Криминологическому значению психологических свойств по- священа обширная литература428.

Понятие рассматривалосьвыше.Здесьотметимне- которые криминологическисоциа изации значимые ее аспекты. Как ни покажется удивительным, но важное криминологическое значение имеют самые ранние стадии социализации429. Так, отсутствие теплых эмоциональных контактов с матерью в течение первого года жизни ребенка, а также жесткий, авторитарный стиль воспитания, традиционный для России, с высокой степенью вероятности приводят к насильственным преступлениям. Ибо, как заметил еще доктор Б. Спок, «преступники вырастают из детей, страдающих не от недостатка

428 Васильев В.Л. Юридическая психология. СПб.: Питер, 1997; Пирожков В.Ф. Криминальная психология. М.: «Ось-89», 1998; Самсонов А.П. Психология преступных групп. Пермь, 1991; и др.

429 Вообще о стадиях социализации см.: Гилинский Я.И. Стадии социализации индивида // Человек и общество. Вып. IX. Л.: ЛГУ, 1971. С. 44–55.

202 |

203 |

Криминология:теория,история,эмпирическаябаза,социальныйконтроль

наказаний, а от недостатка любви»430. Многочисленные наблюдения за детьми и эксперименты с животными привели исследователей к выводу,что«наказаниенетольконеустраняетагрессивность,нопо- ощряет и усиливает ее»431. Как важно это знать и учитывать в практическойдеятельностиродителям,педагогам,работникампенитенциарных учреждений!

По мнению психологов, основные характерологические особен- ности человека складываются в возрасте до пяти-шести лет. Следовательно,какбудетвоспитыватьсяребенокнаэтойдошкольной(семейной) стадии социализации, таков у него будет характер (конечно, не без некоторого влияния наследственного фактора), а значит и поведенческие реакции. Чем свободнее развивается дошкольник, тем полноценнее сформируется характер: свободного, самостоя- тельного, мыслящего человека.

Важными институтами социализации являются школа и бли- жайшее окружение, «значимые другие» (референтная группа). Криминологическое их значение показано в многочисленных исследованиях юристов, педагогов, социологов. А проявляются в виде преступных и иных девиантныхдефектыактовсоциализации.

нередко выступает кримино- геннымКонкретнаяфакторомжизненная. Бедственноеситуацияматериальное положение может послужить стимулом корыстного преступления, а сложная дорожная обстановка — транспортного преступления. Поэтому «случайное стечение обстоятельств» и «стечение тяжелых жизненных обсто- ятельств» могут учитываться в качестве смягчающих наказание (ст. 61 УК РФ). Существует определенное соотношение роли личности преступника и конкретной жизненной ситуации (КЖС) в генезисе преступления: чем «лучше» (социализированнее) личность, тем бóльшая роль принадлежит КЖС (нужны исключительно не- благоприятные обстоятельства, чтобы законопослушная личность совершила преступление). И наоборот — чем «хуже» личность, тем безразличнее КЖС, которая будет подыскиваться или специально создаваться для «оправдания» содеянного (классический пример — просьба«закурить»ипоследующееизбиениеилиограбление«непо- слушного»).

Наконец, виктимологией хорошо изучена возможная роль жертвы в механизме индивидуального преступного поведения.

430 Спок Б. Интервью // Литературная газета. 1968. № 10. С. 11. 431 Скотт Д.П. Биология и контроль за насилием. М.: Мир, 1973.

ЧастьII

Различают три возможных варианта поведения потенциальной

|

позитивном |

|

|

|

|

|

|

жертвы преступления: позитивное, негативное и нейтральное. |

|||||||

При |

|

|

поведении возможная жертва предпринимает по- |

||||

|

|

|

|

Негативное |

|

|

|

пытки предотвратить преступное поведение исполнителя (избе- |

|||||||

жать конфликта, успокоить, убедить и т.п.). |

|

поведение |

|||||

|

|

|

|

|

|

432 |

|

может явиться провокационным для преступника (развязывание |

|||||||

нейтральном |

|

|

|

|

|

. При |

|

ссоры, скандала, выпивка с незнакомым партнером и т.п.) |

|

||||||

|

|

— жертва ведет себя обычным образом, не предви- |

|||||

дя возможности стать потерпевшим, ничего не предпринимая для предотвращения или же провокации преступления.

Вмеханизмпреступногоповедениябесспорновключаетсяипси- хологический фактор. Однако, не будучи профессиональным психологом, отсылаю заинтересованного читателя к соответствующей литературе, указанной выше, а также к книге В.Н. Кудрявцева «Гене- зис преступления: Опыт криминологического моделирования», содержащей и значительную библиографию.

432 См.: Сидоренко Э.Л. Отрицательное поведение потерпевшего и уголовный закон. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.

204 |

205 |

Криминология:теория,история,эмпирическаябаза,социальныйконтроль

ЧастьIII.Криминологическийанализ некоторыхвидовпреступлений

В этой части монографии будут рассмотрены криминологические характеристики лишь некоторых видов преступности. Для анализа выбраны наиболее опасные или же распространенные преступления. Кроме того, в последней — 14-ой — главе этой Ча- сти будет представлена краткая характеристика некоторых из нерассмотренных видов преступности и ссылка на соответствующую литературу.

Содержание криминологического анализа различного вида пре- ступлений в значительной степени зависит от их особенностей и не может быть одинаковым. Вместе с тем, мы постараемся максималь- но использовать следующую схему:

общая характеристика (основные понятия, социальная при- ▪▪ рода и т.п.);

уровень и динамика рассматриваемого вида преступности; ▪▪ место в общем объеме преступности; ▪▪ внутренняя структура; ▪▪ качественные особенности;

▪▪ социально-демографическийсоставсубъектовпреступлений; ▪▪ территориальное(пространственное)ивременнóераспреде- ▪▪ ление; ▪▪ особенности генезиса и профилактики.

ГлаваVII.Криминальноенасилие (преступленияпротивличности)

Человек является единственным видом, в котором борьба носит уничтожающий характер.

Н. Тинберген

Насильственные преступления направлены против самого ценного для человека — его жизни, здоровья, физической целостности и неприкосновенности.Тягчайшееизнасильственныхпреступлений— убийство — является и тягчайшим из всего арсенала преступных по- сягательств.Нонасильственныепреступления—лишьчасть , распространенного в человеческом обществе. Поэтому мы насилиясчитаем необходимым предпослать общую характеристику насилия конкрет- номуанализунасильственныхпреступленийпротивличности.

§1.Социальноенасилие

Насилие — в различных его проявлениях — неотъемлемая составляющая (элемент) общественного бытия.

В буквальном смысле слова важная проблема наси- лия породила обширнейшую литературужизненнои науку о нем — виолентологию (от лат. — насилие) или вайоленсологию (от англ.

). В Россииviolentiaтолько за последние годы издан ряд фундамен- тальныхviolence трудов, посвященных широко понимаемой проблеме наси- лия433.Приэтомсамопонятие«насилие»остаетсявесьмамногознач-

433 Антропология насилия / ред. В. Бочаров, В. Тишков. СПб.: Наука, 2001; Аснер П. Насилие и мир: От атомной бомбы до этнической чистки. СПб.: Всемирное слово, 1999; Бассиюни К. Воспитание народоубийц. СПб.: Академический проект, 1999; Гилинский Я.И. Социальное насилие. 2-е изд. СПб.: Алетейя, 2017; Дмитриев А.В., Залысин И.Ю. Насилие: Социо-политический анализ. М.: РОССПЭН, 2000; Жижек С. О насилии. М.: Европа, 2010; Жирар Р. Насилие и священное. М.: Новое литературно обозрение, 2000; Красиков В.И. Насилие в эволюции, истории и современном обществе. Очерки. М.: Водолей, 2009; Кугай А.И. Насилие в контексте современной культуры. СПб.: РНБ, 2000.

206 |

207 |

Криминология:теория,история,эмпирическаябаза,социальныйконтроль |

||||||||||||

ным и дискуссионным (впрочем, это совершенно нормально при из- |

||||||||||||

учении любого сложного феномена). |

|

принуждение ограничение |

||||||||||

поведения, наносящего вред д угим434 |

||||||||||||

Пожалуй, наиболее широким является понимание насилия как |

||||||||||||

своб ды выбора узурпация свободной воли |

|

|

435 |

|

, |

|

|

|||||

|

, « |

|

|

; как |

|

|

|

|

психического |

|||

|

|

|

|

физ ческого, |

|

|||||||

|

|

|

|

|

» |

. Более узкое понима- |

||||||

илиматериального(имуществ нного)вреда |

|

|

|

|

|

|

||||||

ние ограничивает насилие причинением |

|

|

|

|

физического вреда, |

|||||||

арушение физическ й неприкосновенности. |

.Наконец,всамомузком |

|||||||||||

смысле под насилием понимается причинение |

|

|

|

|

||||||||

|

происхождениер де |

насилия:имеетонопреимуществен- |

||||||||||

Неменьшеспорово |

|

|||||||||||

но животное |

|

или же — социальное. |

|

|

|

|||||||

«Какоезверскоеубийство!»—восклицаеммы,услышавобособо |

||||||||||||

жестоком лишении жизни. «Не человек, а зверь!» — говорим о че- |

||||||||||||

ловеке жестоком, убийце, садисте. И в голову не приходит при этом, |

||||||||||||

что мы клевещем на зверей… Во-первых, внутривидовое убийство |

||||||||||||

среди животных — крайняя редкость (Е. Артцт, Ш. Волин, Н. Тин- |

||||||||||||

берген, Р. Хартогс и др.). У животных акты внутривидовой агрессии |

||||||||||||

редко заканчиваются серьезными травмами и смертельным исхо- |

||||||||||||

дом,посколькудействуютнадежныемеханизмы,предотвращающие |

||||||||||||

убийство себе подобных: сигналы «капитуляция» немедленно пре- |

||||||||||||

кращают самую жестокую схватку. «Борьба между животными од- |

||||||||||||

ного и того же вида не имеет своей целью смерть противника; как |

||||||||||||

|

|

|

|

|

436 |

|

|

|

|

|||

правило, она не сопровождается кровопролитием и прекращается |

||||||||||||

при отступлении одного из конкурентов» |

|

|

. Исследования показы- |

|||||||||

вают,чтоборьбамеждуобезьянами—наиболееблизкимикчелове- |

||||||||||||

ку по степени агрессивности — ограничивается угрозами, укусами, |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

инструментальны |

|

||

ранениями соответственно как 1000:50:1. Во-вторых, и это — глав- |

||||||||||||

ное, агрессия и убийство среди животных всегда |

|

|

|

: |

||||||||

из-за пищи, из-за самки, при защите детеныша, но никогда не пре- вращаются в самоцель, не бывают, как у людей, «просто так», куражу ради, «из хулиганских побуждений». «Агрессивности ради агрес- сивности у животных, по-видимому, вообще не существует»437. Если

434 Tutt N. (Ed.) Violence. L.: Her Majesty’s Stationary Office, 1976, p. 613; Rapp-Pa- glicci L., Roberts A., Wodarski J. (Eds.) Handbook of Violence. NY: John Wiley & Sons Inc., 2002.

435 Гусейнов А.А. Понятия насилия и ненасилия // Вопросы философии. 1994. № 6. С. 36.

436 Симонов П. Знание — против зла. В: Диалоги: полемические статьи о возможных последствиях развития современной науки. М., 1979. С. 269.

437 Симонов П. (1979). Указ. соч. С. 269.

|

|

|

|

|

|

ЧастьIII |

волк вынужден есть зайца, а заяц — капусту, то человек уничтожает |

||||||

и тех и других «ради спортивного интереса»… |

|

|

||||

Между тем, в человеческом обществе, по неполным подсчетам, |

||||||

с 3600 г. до н.э. по настоящее время (т.е. более чем за 5600 лет) на |

||||||

Земле было всего 300 мирных лет, свыше 15 тыс. войн унесло около |

||||||

3,5 млрд человеческих жизней. Только за 80 лет ХХ в. в мире произо- |

||||||

шло 154 войны, стоивших человечеству свыше 100 млн жизней. По |

||||||

данным Р. Руммела, за 87 лет минувшего столетия помимо 39 млн |

||||||

|

|

|

|

438 |

|

|

жертв межнациональных и гражданских войн, около 151 млн чел. |

||||||

было убито собственными правительствами |

. По оценке Н. Крессе- |

|||||

ла,лидерыстран—«спонсорыубийств»,принесливжертвучеловече- |

||||||

скиежизни:СССР(1917–1987)—61,9млнчел.,Китай(1928–1987)— |

||||||

45,2 млн, Германия (1934–1945) — 20,9 млн, Япония439(1936–1945) — |

||||||

5,8млн,Камбоджа(1975–1978)—свыше2млнит.д. |

Какиехищни- |

|||||

ки животного мира могут похвастаться столь массовым уничтоже- |

||||||

нием сородичей? |

|

|

|

|

|

|

Казалось бы, человечество, наученное страшным опытом Вто- |

||||||

рой мировой войны, должно остановиться, задуматься, обрести, на- |

||||||

конец,мирипокой.Отнюдь.«Толькоза50летпослеВтороймировой |

||||||

войныпрошло25–30среднихиболее400малыхвойн.Ониохватили |

||||||

не меньше стран, чем это было в последней мировой войне. В них |

||||||

погибло свыше 40 млн и стали беженцами свыше 30 млн чел. Сегод- |

||||||

ня специалисты выделяют следующие разновидности новых войн: |

||||||

локальные войны, военные конфликты, партизанская война, ин- |

||||||

формационная война, «консциентальная» война (война сознаний), |

||||||

преэмптивная война (опережающий захват или силовое действие |

||||||

на опережение) и террористическая война (терроризм). Одной из |

||||||

|

|

440 |

|

|

|

|

современных разновидностей террористических войн является |

||||||

|

насилие |

|

|

|

|

|

кибертерроризм» . |

в человеческом обществе |

отличается от |

||||

Очевидно, |

|

|

||||

|

|

раждебным отношением |

|

|

|

|

агрессивности животных не только масштабами, но и тем, что оно |

||||||

сопровождается |

|

|

к объекту насилия (волк |

|||

вряд ли испытывает «вражду» к зайцу, а тигр — к лани). Однако качественное отличие насилия от агрессии проводится не всеми

438 См.: Аснер П. (1999). Указ. соч. С. 15.

439 Kressel N. Masse Hate: The Global Rise of Genocide and Terror. Plenum Press, 1996, pp. 252–253.

440 Григорьев Н., Родюков Э. Террористические действия в виртуальном пространстве опасны // Независимая Газета. 2016. 22 июля.

208 |

209 |

Криминология:теория,история,эмпирическаябаза,социальныйконтроль

авторами. Так, например, отмечают, что насилие нередко более ин-

|

|

|

|

|

|

|

441 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

тенсивно, чем агрессия, совершается многократно, влечет большее |

|||||||||||||||||||

количество жертв . |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

Но«еслипроявлениеистребительнойвнутривидовойагрессии— |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

характерно |

|

это специфическая особенность человека, то разве не логично искать |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

отличает |

|

|

|

|

|

|

именно |

|||

причины этой специфической черты в том, что |

|

||||||||||||||||||

для человека, что его |

|

|

|

|

от животных, а не в том, чтоего род- |

||||||||||||||

нит с ними?… Специфические особенности агрессивности у человека |

|||||||||||||||||||

есть следствие специфических же для человека условий жизни, т.е. |

|||||||||||||||||||

следствия особенностей той социальной среды, которую он в процес- |

|||||||||||||||||||

сесвоегоисторическогоразвитиядлясебясоздал.Притакомпонима- |

|||||||||||||||||||

|

|

|

социальныхпр чин |

|

|

|

|

|

|

442 |

|||||||||

ниипроблемапричинагрессивностипревращаетсявпроблемуиссле- |

|||||||||||||||||||

дованиятех |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

,которыеагрессивностьвызывают» . |

|||||||||

Наш общий подход к «социальным причинам» был изложен в гл. 6, |

|||||||||||||||||||

здесь же обратимся к некоторым специфическим факторам, обуслов- |

|||||||||||||||||||

ливающим перерастание животной агрессивности в социальное на- |

|||||||||||||||||||

силие. Но при этом нам вновь не миновать «не криминологических» |

|||||||||||||||||||

Существование |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

общенаучныхрассуждений. |

|

|

|

|

изменения |

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

сохранения |

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

любойсистемы(втомчисле,общества)естьдиа- |

|||||||||||

лектическоетождество |

|

|

|

|

и |

|

|

.«Насамыхобщихте- |

|||||||||||

оретических уровнях не существует разницы между теми процесса- |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

443 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ми,которыеслужатсохранениюсистемы,итеми,которыеслужатее |

|||||||||||||||||||

изменению» |

|

. Чем выше уровень организованности системы, тем |

|||||||||||||||||

изменения |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

хранения |

|

|

|

|

|||||

динамичнеееесуществованиеитембольшеезначениеприобретают |

|||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

источником |

|

|

|

|

. Неравновесность, неустойчи- |

|||||||

|

|

как «средства» |

|

|

|

|

|

||||||||||||

вость становятся |

|

|

|

|

|

упорядоченности (по И. Пригожину, |

|||||||||||||

«порядок через флуктуации»). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

адаптация |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

Важнейшим элементом механизма сохранения-изменения слу- |

|||||||||||||||||||

жит |

|

|

|

|

|

(как приспособление к среде и «приспособление» |

|||||||||||||

среды). В соответствии со вторым законом термодинамики и зако- ном возрастания энтропии (неупорядоченности, хаоса) в системе, повышение уровня ее организованности возможно только увеличение энтропии среды, ее дезорганизации (я это называюза счет «принципом Расплаты»).

441 Goldstein A., Segall M. (Eds.) Aggression in Global Perspective. Pergamon Press, 1983, p. 23.

442 Бассин Ф. Тяжкое бремя легких аналогий. В: Диалоги. М., 1979. С. 51, 55.

443 Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения. В: Теория и история экономических и социальных институтов и систем (THESIS). Весна 1993. Т. 1. Вып. 2. С. 94–122. С. 114.

ЧастьIII

Чем выше уровень организованности системы, тем более энергичны, активны способы ее адаптации. Возрастание организованности биологических систем происходит следующим образом: «Более активные особи, лучше использующие ресурсы внешней среды для роста, жизни и размножения, вытесняют в процессе смены поко- лений менее активных особей. Более устойчивые особи, т.е. лучше противостоящие различным вредным влияниям, также вытесняют путем преимущественного размножения менее устойчивых особей. В обоих случаях более упорядоченные формы организации с более низким уровнем энтропии вытесняют менее упорядоченные формы организации с более высоким уровнем энтропии»444.

«Возвышение» от физического уровня организации материи до биологическогоозначалопоявлениеновых,болееэффективныхспо- собов адаптации. (Вообще можно сказать, что эволюция Вселенной естьэволюцияспособовадаптациисоставляющихеесистемили,как говорил Т. Парсонс применительно к обществу: «Среди процессов изменениянаиболееважнымдляэволюционнойперспективыявля- ется »445). В результате дарвиновскогопр цесс усиленияестественногоадаптивныхотборавозможностейи «борьбы за существование» повышается информационное содержание, «емкость» биологиче- ских систем, степень их организованности446. Однако,

! «Сохранение вида всегда достается ценой гибели подавляющейдится платитьмассы его представителей… Для противодействияза все прихо- энтропии хищник вынужден истреблять травоядных животных… Следовательно, хищник как «самоорганизующаяся система» жи- вет за счет дезорганизации травоядных, вызывая эту дезорганизацию в масштабе, оставляющем далеко позади масштаб собственной самоорганизации»447. Надо ли напоминать, что травоядные столь же активно дезорганизуют мир растений?

Появление в процессе эволюции общественного человека озна- чало переход на новый, социальный уровень организации материи. Однако, эта новая система — «общество» есть результат все того же

Единого мирового процесса самоорганизации материи (Н. Моисеев),

444 Шмальгаузен И.И. Кибернетические вопросы биологии. Новосибирск: Наука,

1968. С. 139.

445 Парсонс Т. (1993). Указ. соч. С. 114.

446 Современные понимания эволюции и естественного отбора см.: Моисеев Н.Н. Алгоритмы развития. М.: Наука, 1987; Чайковский Ю. К общей теории эволюции // Путь. 1993. № 4. С. 101–141.

447 Камшилов М.М. Эволюция биосферы. М.: Наука, 1979. С. 216.

210 |

211 |

Криминология:теория,история,эмпирическаябаза,социальныйконтроль |

||||||||||

его этап, момент эволюции Вселенной, подчиняющийся ее фунда- |

||||||||||

ментальным законам. «Сверхадаптация» общественного человека |

||||||||||

осуществляется путем активного |

|

|

изменения среды. Био- |

|||||||

логическая «борьба за существование» перерастает в социальную |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

силового |

|

|

|

|

«сверхборьбу за лучшее существование («сверхсуществование»)». |

||||||||||

Дарвиновская триада (изменчивость — наследственность — от- |

||||||||||

бор) фиксирует новый, более эффективный механизм адаптации, |

||||||||||

живых организмов по сравнению с физическим (добиологическим) |

||||||||||

уровнем организации мироздания. Род |

|

|

служит «ступе- |

|||||||

нью» перехода к более высокому (более сложному) уровню органи- |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

Homo Sapiens |

|

|

|

зации материи — социальному. При этом человек остается биоло- |

||||||||||

гическим существом, сохраняя выработанное в процессе эволюции |

||||||||||

«наследство», |

|

включая |

|

|

, которая была необходима |

|||||

слабосильному существу в среде более сильных, вооруженных клы- |

||||||||||

|

|

|

|

|

агрессивн сть |

|

|

|

|

|

ками, рогами, когтями. Биологическое происхождение агрессив- |

||||||||||

ности как эволюционно выработанного средства адаптации и вы- |

||||||||||

живания обосновывается современной социобиологией (A. Walsh, |

||||||||||

E. Wilson и др. |

448 |

). |

|

|

|

|

|

|

||

На начальных стадиях антропосоциогенеза «действовал обыч- |

||||||||||

ный стадный закон: лучшие куски доставались самым сильным, са- |

||||||||||

мок и детенышей защищали, а старых и немощных отдавали в каче- |

||||||||||

стве естественной дани на съедение волкам, гиенам и всем тем, кто |

||||||||||

охотился на двуногих наземных обезьян» |

. Со временем адаптация |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

449 |

|

|

|

человека как биологического существа «доразвилась» до сверхадап- |

||||||||||

тации социального организма — общества (которое само возникло |

||||||||||

и функционирует как механизм адаптации |

|

|

). |

|||||||

|

, уходящая корнями в биологию и «подчиняющаяся» биологи-- |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Homo Sapiens Агрессив |

||

ческимзакономерностям,выступаеттеперьвформе |

|

|

||||||||

но ть |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

, обусловленного законами социального развития. Возможно, |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

социального |

|

основное отличие сверхадаптации социальных систем от |

адаптации |

|||||||||

силия |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

биологических заключается в том, что общество не столько приспо- |

||||||||||

сабливаетсяксреде,сколькоприспосабливаетеексебе.Другоедело, |

||||||||||

что рано или поздно такое «подчинение» среды, природы оборачи- |

||||||||||

вается против |

общества и человека экологическими, техногенными |

|||||||||

катастрофами. |

|

|

|

|

|

|

|

|

||

448 См., напр.: Walsh A. Biosociology: An Emerging Paradigm. Praeger Publishers, 1995; Walsh A. Biosocial Criminology. Introduction and Integration. Cincinnati OH: Anderson Publishing Co., 2002.

449 Моисеев Н.Н. (1987). Указ. соч. С. 110.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ЧастьIII |

Выше (гл. 5) мы подробно говорили о роли социально-эконо- |

||||||||||||||

мического неравенства в генезисе преступности. В основе соци- |

||||||||||||||

ального насилия вообще, криминального, в частности, лежат те же |

||||||||||||||

механизмы. При этом в детерминации различных формоцсоциаль- |

||||||||||||||

ного насилия особую роль играют неудовлетворенные |

|

|||||||||||||

потребности: в престиже, статусе, самоутверждении. Если неудов- |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

альные |

летворенная витальная потребность (в пище, продолжении рода, |

||||||||||||||

защите от холода и т.п.) приводит к «борьбе за существование», то |

||||||||||||||

неудовлетворенная социальная потребность — к «сверхборьбе за |

||||||||||||||

сверхсуществование». Так, «отрицательные эмоции, возникающие |

||||||||||||||

набазенеудовлетворенныхсоциальныхпотребностей,какправило |

||||||||||||||

стеничны и агрессивны» |

450 |

. Насилие выступает раньше и чаще дру- |

||||||||||||

гих средств и способов |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

, когда в силу различных |

||||

причин недоступны общественно полезные (или приемлемые), |

||||||||||||||

|

|

|

самоутверждения |

|

|

|||||||||

конструктивные, творческие способы. И тогда «как предельный |

||||||||||||||

случай самоутверждения — убийство» |

451 |

. Даже казалось бы такое |

||||||||||||

«очевидное» по своей мотивации преступление как изнасилование |

||||||||||||||

часто служит способом самоутверждения, а не удовлетворения ви- |

||||||||||||||

тальной — сексуальной потребности |

452 |

. (В свое время я был удив- |

||||||||||||

лен, когда это теоретическое положение нашло подтверждение в |

||||||||||||||

результатах эмпирического исследования изнасилований: лишь |

||||||||||||||

8,5% опрошенных лиц, виновных в изнасиловании или покушении |

||||||||||||||

на изнасилование, указали на половое влечение как мотив престу- |

||||||||||||||

пления |

453 |

). Вообще «насилие имеет место тогда, когда создается |

||||||||||||

препятствие для полной соматической или духовной реализации |

||||||||||||||

потенций человека» (J. Galtung) |

454 |

. |

|

|

|

|

|

|

||||||

«Власть» вожака стаи (стада) животных трансформируется во |

||||||||||||||

властные структуры человеческого общества, начиная с власти ро- |

||||||||||||||

доплеменных вождей. А |

|

|

|

— всегда порождение и источник |

||||||||||

|

. Исторически позже возникает еще одна форма удовлет- |

|||||||||||||

|

|

|

|

власть |

|

|

|

|

|

|

|

. |

||

ворения потребности в самоутверждении: накопление |

||||||||||||||

насил |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

богатства

450 Симонов П.В. Детерминизм и свобода выбора. В: Методологические проблемы физиологии высшей нервной деятельности. М.: Наука, 1982. С. 105.

451 Туровская М. «Преступления века» и «массовая цивилизация» // Новый мир. 1968. № 7. С. 236.

452 Фокс В. Введение в криминологию. М.: Прогресс, 1980. С. 241–242.

453 Гилинский Я., Позднякова М., Рыбакова Л. Криминологическая характеристика изнасилований. В: Здоровый образ жизни и борьба с социальными болезнями. М.: ИС РАН, 1988. С. 150–160.

454 Цит. по: Денисов В.В. Социология насилия. М.: Политиздат, 1975. С. 58.

212 |

213 |

Криминология:теория,история,эмпирическаябаза,социальныйконтроль

Этот процесс, с интересующих нас позиций, подробно рассмотрен американским экономистом Т. Вебленом. Он, в частности, пишет: «Самыми высокими почестями, которые только можно заслужить у народа, все еще остаются почести, добытые проявлением чрез- вычайных хищнических склонностей на войне или квазихищнических способностей в государственном управлении; но просто для приобретения приличного положения в обществе эти средства к

|

455 |

Насилие |

|

Власть |

|

|

достижению славы заменились приобретением и накоплением ма- |

||||||

|

Богатство |

|

(война), |

|

(государ- |

|

териальных ценностей» . Итак, |

|

|

|

|||

ственное управление), |

|

|

(материальные ценности) — вот |

|||

основные исторически сложившиеся распространенные «средства» |

||||||

самоутверждения (приобретения почестей и почета) общественно- |

||||||

го человека. Есть, правда, альтернатива: в терминологии Веблена — |

||||||

«инстинктмастерства»(творчество!),который«рождаетчувствоот- |

||||||

вращения к бесполезному существованию или пустым расходам» и |

||||||

«является судом высшей инстанции». «Инстинкт мастерства», твор- |

||||||

ческий талант дан каждому, но, увы, не каждым востребован. |

||||||

Если насильственное разрешение конфликтов в первобытном |

||||||

обществеещеблизкопосвоейприродеагрессивномуповедениюжи- |

||||||

вотных, то с общественным разделением труда и сопровождающей |

||||||

|

социального |

|

|

|

|

|

его дифференциацией общества насилие все больше приобретает |

||||||

характер |

|

, как способ разрешения общественных кон- |

||||

фликтов и антагонизмов, принуждения некоторых классов (слоев, |

||||||

групп) к деятельности, не соответствующей их интересам, как сред- |

||||||

ство «разрешения» межкультуральных, этнических, конфессиональ- |

||||||

ных, межличностных конфликтов. Социальное насилие становится |

||||||

средствомосуществлениявнешнейивнутреннейполитикигосудар- |

||||||

ства, средством борьбы за власть. При этом государство монополи- |

||||||

зирует право на умерщвление — от смертной казни и внесудебной |

||||||

расправы до военных действий («Государство есть то человеческое |

||||||

|

|

|

|

|

456 |

|

сообщество, которое внутри определенной области претендует на |

||||||

|

|

|

системный |

|

|

). |

монополию легитимного физического насилия» |

|

|||||

Насилиеприобретает |

|

характер,онопронизываетвсе |

||||

сферы жизнедеятельности общества, включая «культурное наси-

лие»(J.Galtung),«воспитательноенасилие»(W.Benjamin,N.Luhmann, K. Schorr), «насилие экономики» (Luhmann), «структурное насилие» (безличное, когда убивают не конкретные субъекты, а социальный

455 Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984. С. 80. 456 Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 645.

ЧастьIII

строй, J. Galtung), «право поражено насилием» (Benjamin). Фактиче- ски «насилие встроено в систему»457.

Представляет несомненный интерес классификация видов на- силия, предложенная С. Жижеком в уже упоминавшейся книге458. С. Жижек различает насилие субъективное, «символическое» и «системное». За этой классификацией скрываются немаловажные тео- ретические представления—. это те проявления социального наси- лия,Субъективноекоторые «лежатнасилиена поверхности»,легко различимы и признаваемы большинством людей (и уголовным законом): убийства, теракты, войны и т.п. «Это лишь наиболее зримая вершина треугольника , который включает два других вида насилия» (с. 5).

Второй вид — « » , воплощенное в языке, речи. Но это не толькосимволочевидныеческоеслучаинас лиеречи-ненависти (оскорбле- ния, угрозы и т.п.), «есть еще более фундаментальная форма насилия, которая принадлежит языку как таковому, насаждаемой им опреде- ленной смысловой вселенной» (с. 6). В качестве примера С. Жижек приводит массовые вспышки насилия в мусульманском мире в связи с опубликованием в одной из датских газет карикатур на Мухаммеда. Большинствоучастниковволненийвглазаневиделиниэтойдатской газеты, ни самих карикатур. Но эта публикация, ставшая в принципе известной благодаря глобализации СМИ и «всемирной паутине», за- тронула привычные символы, установки, враждебные мусульманскомумиру:Запад,империализм,безбожие,гедонизм(с.50).

Еще более «скрытым», незаметным, но постоянно присутствую- щим в человеческом обществе (и тем более опасным) является «

». Это — «нередко катастрофическиес-

последствиятемное (объективноеспокойной) насилиеработы наших экономических и политиче- ских систем» (с. 6). При выявлении и анализе системного насилия, считаетС.Жижек,необходимоисходитьизконкретныхисторических условий. Будучи явным противником капитализма, С. Жижек показы- вает это на его примере. Он пишет: «Маркс описывал безумное самовозрастающее обращение капитала, солипсистское самооплодотворение, которое достигает своего апогея в сегодняшних метарефлексивных спекуляциях с фьючерсами… Судьба целых страт населения, а иногда и целых стран может решаться «солипсистской» спекуля-

457 Бекер Д. Понятие системного насилия. В: Проблемы теоретической социологии. СПб.: Петрополис, 1994. С. 68.

458 Жижек С. О насилии. М.: Европа, 2010.

214 |

215 |

Криминология:теория,история,эмпирическаябаза,социальныйконтроль

тивной пляской Капитала, который преследует свою цель получения прибыли, сохраняя счастливое безразличие к тому, как его действия скажутся на социальной реальности… Именно организованная без всякого внешнего принуждения метафизическая пляска всесильно- го Капитала служит ключом к реальным событиям и катастрофам. В этом и заключается фундаментальное системное насилие капитализ- ма,гораздоболеежуткое,чемлюбоепрямоедокапиталистическоесо- циально-идеологическое насилие: это насилие больше нельзя приписатьконкретнымлюдямиих«злым»намерениям;оноявляетсячисто «объективным», системным, анонимным» (с. 14–15). Это системное насилие, «которое присуще социальным условиям глобального капи- тализма, и предполагает «автоматическое» создание исключенных и лишнихлюдей—отбездомныхдобезработных»(с.16).

Нравится нам это или нет, но насилие сопровождает человека всю его историю. Более того, прослеживается эскалация насилия и средств его осуществления: от войн «племени против племени» с по- мощью топора, копий и стрел до мировых войн ХХ столетия и угрозы тотального самоуничтожения человечества («омницид») в ходе применения современных средств массового уничтожения. Насилие как адаптационное средство, выйдя из-под контроля, угрожает само- му существованию человечества459. Агрессивная «сверхадаптация»

можетобернутьсяпротивчеловечества,каквсвоевремя «HomoсверхадаптацияSapiens »гигантскихящеровпривелакихгибели.

Американские исследования 186 обществ и культур, послед- ствий вьетнамской войны и отечественные — афганской и чеченской войн несомненно свидетельствуют о том, что

насилиянтенсивность агрессивнВобществести общ, нествеведущемпрямовойныпропорциональна, уровень его участиюв течениев десятивойнах.лет падает460.

Социальное насилие многолико: от семейного до межгосудар- ственного, от индивидуального до массового (например, геноцид), от легального (от имени государства) до криминального, от инстру- ментального до немотивированного и т.д. Соответственно существуетмножество типологизацийи классификацийсоциального насилия. Так, различают политическое насилие государственное и негосудар-

459 Подробнее см.: Аснер П. Указ. соч.; Моисеев Н.Н. (1987). Указ. соч.; Моисеев Н.Н. (1998) Указ. соч.

460 См.: Социальная работа по профилактике и преодолению насилия, агрессии в молодежной среде. М., 1996. С. 57.

ЧастьIII

ственное,стихийноеиорганизованное,индивидуальноеиколлектив- ное,оборонительноеинаступательное,единичноеимассовое,рефор-

|

461 |

|

|

|

мистское,радикальное,реакционное,консервативное,вооруженноеи |

||||

невооруженноеит.п. . |

|

|

|

|

Оригинальное исследование соотношения насилия и политики с |

||||

гуманистическихпозиций(преступлениеинаказаниеестьформаграж- |

||||

данскойвойны,взаимодействиелюдейпридемократииможетслужить |

||||

|

criminologyaspeacemaking |

462 |

||

альтернативойнасилию)публикуетодинизоснователей«криминоло- |

||||

|

социально-психологический |

)Х.Пепински . |

||

гиимиротворчества»( |

|

|||

Тщательный |

463 |

|

анализ агрессии и наси- |

|

лия представлен в известном труде Э. Фромма «Анатомия человече- |

||||

ской деструктивности» . Э. Фромм различает оборонительную, «до- |

||||

брокачественную» агрессию, которая служит сохранению индивида |

||||

и рода, и «злокачественную» агрессию, деструктивность, жестокость, |

||||

которая присуща только человеку и отсутствует у других животных. |

||||

Эта агрессия не служит биологическому приспособлению и бесцель- |

||||

на.Приходитсяпризнать,отмечаетЭ.Фромм,что«человекотличается |

||||

от животных именно тем, что он убийца» (с. 23). Э. Фромм подробно |

||||

исследует истоки и проявления «злокачественной агрессии», такие |

||||

ее разновидности как садизм и некрофилия (понимаемая в широ- |

||||

ком смысле слова; в частности, рассматривается А. Гитлер как кли- |

||||

нический случай некрофилии). Не могу удержаться от цитирования |

||||

результатов эмпирического исследования, осуществленного Э. Фром- |

||||

мом совместно с М. Маккоби: «Все опросы показали, что антижизнен- |

||||

ные(деструктивные)тенденциивесьмапримечательнокоррелируют |

||||

с политическими воззрениями тех лиц, которые выступают за усиле- |

||||

ние военной мощи страны... Лица с деструктивной доминантой счи- |

||||

тали приоритетными следующие ценности: более жесткий контроль |

||||

над недовольными, строгое соблюдение законов против наркотиков, |

||||

победное завершение войны во Вьетнаме, контроль над подрывны- |

||||

мигруппамииихдействиями,усилениеполициииборьбасмировым |

||||

коммунизмом»(с.293). |

психологических |

концепций агрес- |

||

Достаточно подробный обзор |

|

|

||

сииимеетсявпервомтомедвухтомникаХ.Хекхаузена«Мотивацияи деятельность»464.

461 Дмитриев А.В., Залысин И.Б. Указ. соч. С. 30–57.

462 Pepinsky H. The Geometry of Violence and Democracy. Indiana University Press, 1991. 463 Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М.: Республика, 1994. 464 Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. М.: Педагогика, 1986. Т. 1. С. 365–405.

216 |

217 |

Криминология:теория,история,эмпирическаябаза,социальныйконтроль

Из современных объяснений насильственной преступности можнокриминологическихназвать концепцию «образа повседневной жизни»(A.Havley,L.Cohen,M.Felson):изменениепривычногообраза жизни, повседневных практик, большая независимость членов се- мьи, взаимная отчужденность способствуют насильственному «решению» конфликтов. В США получила распространение и теория «субкультур насилия», основанная на исследовании насильствен- ных преступлений в этнических сообществах (прежде всего афроамериканцев)465. И, конечно же, сохраняет свои позиции концепция социально-экономического неравенства.

§2.Криминологическийанализ |

|

|

|||

насильственныхпреступленийпротивличности |

|||||

Насильственные преступления против личности — лишь одно |

|||||

из проявлений социального насилия. Название «насильственные |

|||||

преступления» или же «преступления против личности», принятые |

|||||

в литературе, весьма условны, поскольку |

|

преступления — суть |

|||

проявления насилия в широком смысле этого слова (как нанесение |

|||||

|

все |

|

|

|

преступления |

вреда, принуждение, ограничение свободы воли), |

|

|

|||

так или иначе затрагивают интересы личности. |

все |

|

|||

В узком смысле, принятом в данном параграфе, под насильствен- |

|||||

ными преступлениями против личности понимаются |

|

- |

|||

|

|

|

|

нелегитимные, |

|

запрещенные уголовным закономдеяния, посягающие на жизнь, здоро

Квьетаким,ф зическуюдеяниям(втомотносятсячисле,преступленияолов ю)неприкосновенность, предусмотренныеличностигл. 16,.

гл.18УКРФ,ст.126–128,205–206,277,317–318,333–335,353,356,357, 360 УК РФ, а также иные преступления, когда они посягают на жизнь, здоровье или физическую неприкосновенность граждан (например, хулиганство сопровождаемое насилием, грабеж с насилием или раз- бой, преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта,повлекшиевредздоровьюилисмертьит.п.).

Однако в силу традиции и с учетом имеющихся статистических данных, мы вынуждены в дальнейшем анализе ограничиться теми преступлениями, непосредственным объектом которых является

жизнь, здоровье, половая неприкосновенность и свобода (гл. 16 и 18 УК РФ). Так, с 1997 г. к преступлениям против личности уголовная

465 См.: Криминология / ред. Дж. Шелли. 3-е изд. СПб.: Питер, 2003. С. 259–266.

ЧастьIII

статистика относит и учитывает: убийство и покушение на убий- ство; убийство, совершенное при превышении пределов необходимойоборонылибоприпревышениимер,необходимыхдлязадержания лица, совершившего преступление; причинение смерти по неосторожности; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью; причи- нениетяжкогоилисреднейтяжестивредаздоровьювсостоянииаффекта; истязания; изнасилование и покушение на изнасилование466.

в России была пред- ставленаДи микав таблпреступлений. 3.5, а по смертямпротивот убийствличностив табл. 3.2. Кроме того, обширный материал содержится в неоднократно упоминавшейся монографии В.В. Лунеева (2005)467 и в Особенной части его Курса468. Поэтомувначалемыограничимсякраткойхарактеристикойнекото- рых изменений преступлений против личности.

Большинствокачественныхисследователей отмечали: увеличение числа за- казныхубийствпоэкономическимиполитическиммотивам,атакже вследствие «разборок» криминальных структур (по некоторым дан- ным, значительно превосходящим официальные, ежегодно в стране совершается 500–600 убийств «по найму»469); рост количества актов и жертв терроризма; взятие заложников; вымогательство с приме- нением изощренных методов насилия (пытки). Нередко называется рост числа серийных убийств на сексуальной почве. Однако скорее мы имеем дело с эффектом быстрого реагирования средств массо- вой информации. По мнению психологов и психиатров, доля лиц с патологиейвлечений(втомчислесексуальныеперверсии),которые являются основными субъектами таких преступлений, относитель- но стабильна в популяции. Очень высок уровень латентных насильственных действий, включая преступные, по отношению к детям. Чрезвычайно высока и латентность жертв «дедовщины» в армии470.

466 Преступность и правонарушения 1998: Статистический сборник. М.: МВД РФ, МЮ РФ, 1999. С. 32.

467 Лунеев В.В. (2005). Указ. соч. С. 397–455.

468 Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии. Т. II. Особенная часть. М.: Юрайт, 2011.

469 Преступность и культура / ред. А.И. Долгова. М.: Криминологическая Ассоциация, 1999. С. 146.

470 Помимо названных трудов В.В. Лунеева, см.: Дедовщина в армии / ред. С.А. Белановский. М.: Институт народнохозяйственного прогнозирования, 1991; Мацкевич И.М., Эминов В.Е. Преступное насилие среди военнослужащих. М.: Юрист, 1994; Нарушения прав человека в армиях стран СНГ. М.: МОПЧ, 1992; Правозащитник. 1994. № 2. С. 62–66.

218 |

219 |