Экзамен зачет учебный год 2023 / Криминалистика под ред. Яблочкова

.pdf

Глава 5. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ (теоретические основы)

§ 1. Значение и понятийный аппарат теории криминалистической идентификации

Криминалистическая идентификация представляет одну из наи более глубоко разработанных теорий криминалистики, нашед ших широкое практическое применение в экспертной, оператив но следственной и судебной работе. Ведущая роль в разработке теории и методологии криминалистической идентификации принадлежит отечественным ученым. Практическое значение идентификации обусловлено тем, что она является научно обос нованным методом исследования причинности и установления неизвестных объектов по их следам в обстановке расследуемого события.

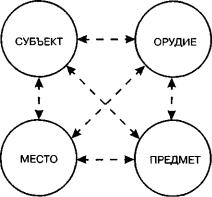

Механизм расследуемого события, представляющий взаимо действие его материальных элементов, порождает систему взаи мосвязанных отображений, в которой каждый из элементов ото бражается в других элементах и сам их отображает (рис. 3).

Рис. 3. Схема взаимодействия и отра жения материальных элементов рас следуемого события («крест следов» по К.Д. Полю)

102 Глава 5. Криминалистическая идентификация

Любое отображение (след в широком смысле слова) содержит информацию о вызвавшем его объекте, и потому является осно ванием для его идентификации.

Процесс отображения, связанный с передачей материи и дви жения, является элементарным звеном причинной связи, в силу чего установление взаимодействующих объектов идентифика ции может использоваться как инструмент анализа причинно сти по уголовному делу.

Из сказанного видно, что идентификационное исследование взаимодействующих объектов и механизма их взаимодействия обеспечивает установление узловых элементов расследуемого со бытия, эффективно способствует раскрытию преступления.

Основные понятия идентификации связаны со смежными юридическими учениями и теориями: оперативно розыскной деятельностью и доказыванием. Дадим их определения.

Криминалистическая идентификация — сравнительное ис следование объектов, связанных с расследуемым событием, с целью разрешения вопроса об их тождестве и последующего ус тановления характера связи с расследуемым событием единич ного искомого объекта.

Поисково идентификационнаядеятельность— осуществляе мая с целью раскрытия и расследования преступления деятель ность надлежащим образом уполномоченных на то лиц, направ ленная на установление неизвестных материальных объектов по их следам и выяснение их связи с расследуемым событием.

Доказывание тождества — используемая в судебном процес се форма установления материальных объектов, связанных с расследуемым событием, на основе системы доказательственной информации об искомом объекте.

В процессе исследования необходимо различать: 1) объект, фактически оставивший следы и подлежащий установлению по этим следам, т.е. искомый объект; 2) объект, который по обстоя тельствам дела мог оставить обнаруженные следы, предполагае мый искомым, т.е. проверяемый объект.

Необходимость разграничения искомого и проверяемого объектов является важным принципом идентификации и выте кает из требования строгого разграничения фактов и предполо жений в процессе следственного и судебного исследования.

Проверяемый объект предполагается искомым, но в резуль тате исследования может оказаться, что следы оставлены не про веряемым, а другим объектом.

§ 2. Структура поисково идентификационной деятельности |

103 |

В процессе исследования свойства искомого объекта могут быть определены только по его отображению (следу, фотосним ку, рукописи).

Свойства проверяемого объекта устанавливаются по образ цам, т.е. специально полученным для идентификации отображе ниям проверяемого объекта. Кроме того, свойства проверяемого объекта могут быть в ряде случаев установлены путем его непо средственного изучения.

Образцы проверяемого объекта необходимо строго отграни чивать от следов искомого объекта, хотя внешне они могут быть сходны (фотоснимки, следы орудий и т.п.). Существенным при знаком следа искомого объекта является его связь с расследуе мым событием. Существенным признаком образцов является их точно установленное з процессе расследования происхождение от конкретных лиц или предметов. .

§ 2. Структура поисково идентификационной деятельности

Чтобы уяснить место идентификации в расследовании, необхо димо проследить основные этапы установления материального объекта по следам (рис. 4).

Обнаружение источников информации об искомом объекте

(установление следа). Следы преступления в широком смысле, т.е. разнообразные изменения обстановки в результате преступ ления, образуют ту информацию, которая может быть использо вана для установления объектов, связанных с расследуемым событием. В качестве таких следов могут использоваться отобра жения в сознании людей, материальные следы человека, отдель ных предметов, следы животных, следы веществ, технологиче ских процессов и т.д.

Обнаружение исходной совокупности. Изучение следов иско мого объекта позволяет установить род, вид или иную качест венно определенную совокупность объектов. Исходная совокуп ность объекта должна отвечать двум основным требованиям:

1)должна включать искомый объект, ибо в противном слу чае он не будет обнаружен в процессе дальнейших поисков;

2)должна быть минимальной по объему и, следовательно, максимально приближать исследователя к установлению еди ничного объекта.

Сэтой целью используются классификационные признаки ис комого объекта, по которым его можно отнести к заранее (до ис следования) определенным и систематизированным группам объ

104 |

Глава 5. |

Криминалистическая идентификация |

|

№ |

Задачи |

Методы |

Субъекты |

операции |

|

|

исследования |

Рис. 4. Структура поисково идентификационной деятельности

ектов: типам, родам, видам, маркам, системам, моделям, сортам, артикулам и т.п. Так, при изучении гильз, обнаруженных на мес те убийства, может быть определена система (или группа систем) искомого пистолета, при изучении следов взлома — тип и вид ору дия взлома, при изучении следов транспорта — модель автомаши ны, при изучении крови — группа и тип крови и т.д.

Наряду со стационарными классификациями для сужения исходной совокупности могут использоваться хорошо выражен ные и устойчивые особенности искомого объекта, например

§ 2. Структура поисково идентификационной деятельности |

105 |

автомашины марки ВАЗ 2101 с сильно изношенными протекто рами задних колес, пистолеты «ТТ» с дефектом (выщербленно стью) бойка и т.п. В отличие от стационарных такие классы на зываются «нестационарными» или «специальными».

Переход от широких ко все более узким группам объектов осуществляется путем последовательного накопления иденти фикационных признаков. Чем больше идентификационных (индивидуализирующих) признаков установлено в процессе сравнительного исследования, тем более узкую группу они ха рактеризуют. При определении классификационной принадлеж ности объектов необходимо учитывать не только количество, но и специфичность установленных признаков.

Определение исходной совокупности как классификационное исследование характеризуется следующими чертами:

—объектом исследования является след искомого объекта (в широком смысле слова). Механизм образования следа изуча ется как элемент расследуемого события. Так, механизм образо вания следа на преграде сопоставляется с данными о способе взлома и используемыми в этих случаях преступниками орудия ми взлома;

—образцы в виде конкретных проверяемых объектов отсут ствуют. Для сравнения в этих случаях могут быть привлечены так называемые научные образцы — эталоны различных класси фикационных групп, например образцы металлов, тканей, поро хов, пищевых продуктов, биологических видов и т.д.;

—сравнение следа искомого объекта с эталоном производит ся по классификационным признакам стандартных классифи каций;

—установление исходной совокупности происходит, как правило, в несколько этапов в направлении максимального су жения группы.

Определение наиболее узкой классификационной группы требует специального научно технического исследования и при влечения специалистов. Следователь, как правило, может уста новить лишь принадлежность искомого объекта к относительно широким классификационным группам (например, след остав лен грузовым автомобилем, но не автомобилем определенной марки, пуля стреляна из пистолета калибра 9 мм, но не конкрет ной модели и т.д.).

Из сказанного ясно, что определение исходной совокупности не может быть отнесено к компетенции следователя или суда.

106Глава 5. Криминалистическая идентификация

Впрактике расследования часто встречаются классификаци онные исследования, не связанные с идентификацией и имеющие самостоятельное доказательственное значение. Таково, например, исследование химической природы вещества, найденного на мес те предполагаемого отравления (мышьяк, морфий, барбитураты

ит.д.), разрешение вопроса о принадлежности обнаруженного при личном обыске задержанного предмета к огнестрельному или хо лодному оружию, случаи определения природы, назначения и на именования предметов. Классификация, отнесение предмета к оп ределенному роду, виду, сорту и т.п., в этих случаях не преследует цели индивидуализации, выделения единичного объекта из их оп ределенной массы. В отличие от идентификации такие исследова ния называются определением родовой (видовой) принадлежности исследуемого объекта. Они могут осуществляться на основе соот ветствующих естественных и технических классификаций экс пертами. Поскольку такие исследования существенно отличаются от идентификационных по задачам, методике и субъектам, их нельзя смешивать с определением искомой совокупности, пред ставляющей этап индивидуализации искомого объекта.

Ограничение исходной совокупности. Исходная совокуп ность — это, как правило, широкая группа объектов, сплошная проверка которой невозможна. Дальнейшее ограничение такой совокупности может быть произведено путем ее сопоставления с установленными обстоятельствами события. Так, модель автома шины, установленная по следам на месте наезда, представляет широкую группу объектов. Однако если время и место дорожно транспортного происшествия установлены, то из искомой сово купности могут быть выделены только те автомашины, которые могли находиться в это время в данном месте. Указанное выде ление осуществляется оперативным и следственным путем. Оно дает возможность установить ограниченный круг объектов.

Установление количественно определенной группы прове ряемых объектов. Изучение обстоятельств расследуемого собы тия в ряде случаев позволяет дать исходной совокупности стро гое количественное определение. Так, в случае неосторожного убийства на охоте нетрудно установить состав принимавших участие в охоте лиц, одним из которых было совершено неосто рожное убийство. Строгое количественное определение поверяе мых объектов создает принципиально новые возможности уста новления искомого объекта. В этих случаях искомый объект может быть установлен методом исключения проверяемых объ ектов, обнаруживающих устойчивые различия с искомым. В от

§ 2. Структура поисково идентификационной деятельности |

107 |

личие от положительного доказывания тождества, требующего неповторимой совокупности идентификационных свойств, ис ключение может быть осуществлено на основе ограниченного числа несовместимых свойств сравниваемых объектов.

Разрешение вопроса о тождестве (идентификация). Непо средственная задача идентификации состоит в разрешении во проса о тождестве раздельно существующих сравниваемых мате риальных объектов на основе их идентификационных свойств. Предшествующие стадии доказывания (обнаружение следов ис комого объекта и проверяемых объектов) могут рассматриваться как создание предпосылок для идентификации, последующие — как использование результатов идентификации для разрешения основных вопросов уголовного дела.

Идентификация осуществляется в соответствии с общими принципами теории и частной методики исследования соответ ствующих объектов (почерка, следов орудий, транспорта, огне стрельного оружия, материалов, веществ и др.).

Установление искомого объекта. Разрешение вопроса о тож дестве может не привести к установлению искомого объекта. По казателен в этом отношении отрицательный результат отождест вления. При отрицательном разрешении вопроса о тождестве, например, выводе о том, что след взлома оставлен не данным орудием, анонимная рукопись выполнена не данным лицом и т.п., конкретные объекты, вызвавшие отображение, не уста навливаются. В связи с этим возникает задача обнаружения и сравнения с отображением других проверяемых объектов. Ис следование в этих случаях продолжается до тех пор, пока не бу дет обнаружен, идентифицирован по следу конкретный объект, вызвавший отображение.

Недостаточны для расследования также случаи родового или видового отождествления. Таким образом, установление единич ного материального объекта представляет задачу доказывания, которую нельзя свести к отдельному акту идентификации. Акт (или последовательная серия актов) идентификации должен быть дополнен методами обнаружения и оценки исходной ин формации, построением и проверкой следственных версий и дру гими методами познавательно практической деятельности.

Заключительная задача рассматриваемой методики доказы вания состоит в раскрытии конкретного содержания связи с рас следуемым событием выделенного посредством идентификации единичного материального объекта. Объект, установленный по средством идентификации, только тогда способствует выясне

108 |

Глава 5. Криминалистическая идентификация |

нию фактических обстоятельств расследуемого события, когда раскрыта его связь с этим событием, выяснено его отношение к преступлению. Идентифицированный объект, взятый изолиро ванно, вне связи с расследуемым событием, не может способст вовать установлению истины по уголовному делу.

Таким образом, задача установления материального объекта, определенным образом связанного с расследуемым событием, ре шается посредством как общих приемов доказывания, так и спе циальных технических методов, совокупность которых образует частную методику доказывания с целью установления искомого объекта. Криминалистическая идентификация является состав ной частью рассматриваемой методики доказывания. Соотноше ние криминалистической идентификации и методики доказыва ния — это соотношение части и целого, элемента и системы. Криминалистическую идентификацию нельзя отрывать от про цесса доказывания и противопоставлять ему, но неправильно и отождествлять их.

§ 3. Научные основы и структура криминалистической

идентификации

Правильное разрешение вопроса о тождестве оказывается воз можным в силу индивидуальности и относительной устойчиво сти идентифицируемых объектов. Под индивидуальностью объ екта понимается его безусловное отличие от любых других объектов. В природе не существует двух совершенно тождествен ных друг другу объектов. Даже предметы массового стандартно го производства (вещи, относящиеся к одной и той же системе, модели, сорту и т.д.) неизбежно отличаются друг от друга рядом особенностей, выделяющих данный объект из массы однород ных. Их выявление и составляет задачу исследования.

Лица и предметы, будучи безусловно индивидуальными, могут быть в то же время очень сходными, совпадать по ряду своих свойств с другими лицами и предметами. Судебной прак тике известны многочисленные случаи, казалось бы, полного внешнего сходства фактически различных лиц и вещей. Поэто му в процессе идентификации необходимо строго отличать сходство и тождество идентифицируемых объектов. Смешение сходства и тождества в практическом исследовании приводит к ошибочному отождествлению. Разграничение сходства и тож

дества сравниваемых объектов является принципом иденти фикации.

§ 3. Научные основы и структура криминалистической идентификации 109

Под устойчивостью идентифицируемых объектов понимает ся их способность на протяжении определенного времени сохра нять относительно неизменными свои существенные свойства. Степень устойчивости объектов различна. Одни из них сохраня ют свои существенные для идентификации свойства на протяже нии значительного времени. Таковы, например, патронные упо ры затворов огнестрельного оружия, папиллярные узоры на ладонной поверхности руки человека, костно хрящевая основа лица человека. Другие объекты более изменчивы, например микрорельеф стенок канала ствола огнестрельного оружия, с ка ждым выстрелом претерпевающий значительные изменения, форма и особенности ногтей рук человека, мягкие ткани лица. Чем более устойчивы свойства идентифицируемого объекта и чем меньше промежуток времени, на протяжении которого объ ект может претерпевать изменения, тем легче осуществить иден тификацию. Если же объект не обладает устойчивостью или его существенные для идентификации свойства к моменту исследо вания претерпели коренные изменения (например, сильно изно шена подошва обуви или лезвие ножа и т.п.), идентификация оказывается невозможной. Разграничение объектов относитель

но устойчивых и изменяемых на протяжении времени, просле живаемого в процессе исследования, также представляет прин цип криминалистической идентификации.

Свойства отождествляемых объектов существуют объектив но, вне и независимо от процесса исследования и осуществляю щего его субъекта. Познание этих свойств есть частный случай отражения человеком объективной реальности. В процессе иден тификации такое познание осуществляется по идентификацион ным признакам, под которыми понимается представленная в форме сигнала любой физической природы информация о свой ствах идентифицируемого объекта, которая может быть исполь зована для отождествления.

Задача обнаружения и исследования признаков состоит в ус тановлении свойств сравниваемых объектов.

Наиболее существенной для идентификации стороной при знака является его вариационность. В отличие от свойства, представляющего относительно устойчивые стороны вещи, при знак изменчив, зависит от условий, механизма взаимодействия вещей. Для изучения свойств объекта надо исследовать его про явления в различных условиях, логически познать механизм от ражения свойств объекта. Так, чтобы правильно судить об ис тинных размерах предмета, оставившего след, надо изучить

110 |

Глава 5. Криминалистическая идентификация |

следы этого предмета, оставленные в различных условиях; что бы получить правильное представление о рельефе следа, надо рассмотреть его под различными углами освещения; правильное определение формы предмета требует его осмотра со всех сторон

ит.д. Достоверное установление свойства объекта требует, та ким образом, исследования различных его проявлений.

Всякий объект обладает бесчисленным количеством свойств

ипризнаков. Для идентификации могут быть, однако, использо ваны не все, а лишь те свойства, которые отобразились в следе данного объекта. Так, для установления личности по следам рук могут быть использованы лишь те особенности кожного рельефа ладони, которые отображены в следе; для установления лица, выполнившего подложную подпись, могут быть использованы лишь те особенности почерка, которые отобразились в подписи; для установления скрывшегося преступника по фотоснимку мо гут быть использованы лишь те черты его внешности, которые отображены на фотоснимке, и т.д. Свойства идентифицируемого объекта, которые отобразились в его следе и могут быть исполь зованы для сравнения и разрешения вопроса о тождестве, назы ваются идентификационными свойствами.

Объем идентификационных свойств объекта не является по стоянным и зависит от условий и механизма образования сле дов. Так, автомашина обычно оставляет следы протекторов шин. Однако в некоторых ситуациях она может оставить следы других своих частей (радиатора, кузова и т.д.). Объем идентифи кационных свойств, которые могут быть обнаружены и исполь зованы для отождествления, зависит также от методов исследо вания. Непрерывное совершенствование методов исследования расширяет круг идентификационных свойств.

Методы установления свойств объекта зависят от формы вы ражения идентификационной информации. Ее носителями мо гут быть:

—физический сигнал (звуковой, световой, электрический, биоэлектрический и т.д.). Так, зрительно воспринимаемые сле ды представляют оптические сигналы;

—знак (буквы, цифры, символы). Такова идентификацион ная информация, содержащаяся в протоколах следственных действий, регистрационных картах, розыскных требованиях, актах экспертиз;

—любое установленное свойство отождествляемого объекта, поскольку каждое из свойств отождествляемого объекта содер жит информацию о других его свойствах. Так, по темпу письма