Экзамен зачет учебный год 2023 / Uchebnik-Avtorskii_774

.pdf460

криминалистической деятельности, должны обеспечить функциональность построенных на их основе классификаций типовых ситуаций взаимодействия. В числе указанных оснований ведущим и системообразующим является мотивация участников, обусловливающая общую структуру взаимодействия. Поскольку мотив является ведущим элементом программно-целевого комплекса любой деятельности, согласованность мотивов или, напротив, их конфликт неизбежно будут определять общий характер и структуру любой системы взаимодействия в составе криминалистической деятельности.

В соответствии со сказанным выделим три типовые ситуации взаимодействия, характеризующие важнейшие параметры его структуры:

1)взаимодействие в условиях кооперации;

2)взаимодействие в условиях конфликта;

3)смешанные ситуации взаимодействия.

Вусловиях кооперации осуществляется взаимодействие участников, законные, профессиональные и личные интересы которых совпадают: сотрудников следственных, оперативно-розыскных, учетно-регистрационных и научно-технических подразделений органов внутренних дел, прокуратуры и ФСБ. К данному типу (однако с выраженной спецификой) относится также взаимодействие указанных органов со специалистами и экспертами, привлекаемыми для участия в следственных и судебных действиях и для производства экспертизы.

Вусловиях конфликта осуществляется взаимодействие участников, имеющих противоположные или существенно несовпадающие процессуальные, а также личные интересы: обвинителя и обвиняемого, истца и ответчика, обвиняемого и потерпевшего, соучастников, разных по роли в структуре преступной деятельности, и др.

К смешанному типу относятся взаимодействия участников, имеющих как общие, так и противоположные интересы: следователя и сознавшегося обвиняемого, недобросовестного свидетеля и потерпевшего, ошибочно привлеченного обвиняемого. К данному типу также должна быть отнесена любая ситуация взаимодействия, природа которой изначально не может быть достаточно точно определена. В принципе элементы смешанной ситуации могут присутствовать в любом взаимодействии.

Смысл рассматриваемой классификации состоит в том, что отнесение ситуации к определенному типу позволяет применить к ней типовую тактику

еерешения.

Кооперативные ситуации решаются, главным образом, на основе норм закона, ведомственных уставов, инструкций и иных нормативно-технических документов. Решение их имеет в основном организационно-управленческий

461

характер. Задача криминалистической тактики состоит, главным образом, в учете ситуационных информационных, психологических и организационнотехнических обстоятельств.

Правовое регулирование конфликтных ситуаций имеет, напротив, слишком общую природу, и здесь роль тактического компонента неизмеримо возрастает. В криминалистике и судебной психологии имеются многочисленные исследования, посвященные разработке тактики установления психологического контакта, преодоления психологических барьеров, активного противодействия следствию.

Общая стратегия управления ситуациями взаимодействия состоит в переводе ситуации из конфликтной в смешанную, а затем в ситуацию кооперативного взаимодействия. С целью ее реализации в любой ситуации на основе информационного обмена накапливается информация об общих позициях и интересах, которые объединяют участников, укреплении на этой основе психологического контакта и переводе ситуации в русло кооперативного взаимодействия.

Ниже в качестве кооперативных ситуаций в отдельных главах будут рассмотрены: взаимодействие следственных и оперативно-розыскных служб; тактика использования оперативно-розыскных и информационно-справочных систем; специалисты, эксперты и экспертные учреждения в структуре криминалистической деятельности и доказывании; ситуация конфликтного взаимодействия.

В качестве общих для типизации ситуаций взаимодействия следует также использовать принцип перехода от простых ситуаций к сложным и принцип уровневого построения методик. При этом методики высшего уровня включают в себя методики низшего уровня. Эти взаимосвязанные принципы успешно используются при построении и анализе сложных систем деятельности.

По данным основаниям могут быть выделены следующие типовые тактические ситуации.

1. Простые информационно-познавательные ситуации.

Их особенность состоит в том, что исследование информационного канала не осложнено какими-либо объективными или субъективными факторами. Исследователь находится в наиболее благоприятной обстановке, при которой передача информации по каналу осуществляется без искажений, вызванных природными факторами или влиянием заинтересованных лиц. К числу такого рода ситуаций относятся, например, расследование «очевидных» преступлений элементарной структуры с большим объемом исходных факти-

462

ческих данных о всех его существенных обстоятельствах, а также криминалистические лабораторные исследования, проводимые в условиях «чистого эксперимента».

2. Ситуации исследования при наличии естественных помех. Данный тип ситуаций осложнен тем, что информационный сигнал

подвергнут воздействию природных факторов. Поэтому его анализ и декодирование требует учета закономерностей действия указанных факторов.

К числу такого рода ситуаций относятся, например, исследования по установлению времени смерти, времени изготовления документа или его отдельных фрагментов и т.п.

3. Проблемные ситуации.

Специфика состоит в дефиците исходной информации и необходимости применения информационных и логико-познавательных методов преодоления этого дефицита.

4. Ситуации конфликтного взаимодействия.

Особенность данного типа ситуаций, как уже отмечалось выше, связана с тем, что осуществляемый исследователем информационно-познавательный процесс встречает на своем пути существенное информационное, психологическое и подчас физическое противодействие. Преодоление такого противодействия составляет предмет специальной методики.

Выделение указанных типовых ситуаций имеет ряд методических преимуществ в процессе их изучения и практического использования.

При изучении реализуется дидактический принцип перехода от простого к сложному.

В практическом использовании следует исходить из того, что исследование информационного канала осуществляется во всех случаях. Далее в конкретной ситуации следователь отыскивает признаки приведенных типовых ситуаций и на этой основе «наращивает» методическое обеспечение ее решения.

5. Общая структура практической криминалистической деятельности

Понятие и место в общей системе криминалистической деятельно-

сти. Практическая криминалистическая деятельность является источником любых криминалистических обобщений, а также конечной целью всех криминалистических рекомендаций, она генерирует цели и задачи научных криминалистических исследований и в то же время выступает основным критерием их истинности.

В прикладной науке, каковой является криминалистика, любые научные

463

концепции и методики приобретают значение постольку, поскольку они ведут к оптимизации, повышению эффективности конкретной криминалистической практики.

Приобретает существенное значение анализ общей структуры практической криминалистической деятельности, поскольку именно она подлежит оптимизации.

Эта задача представляется тем более актуальной, что теоретизация криминалистики, оторванная от ее практических задач, получила определенное распространение в среде вузовских криминалистов1.

Понятие, принципы и общая методология практической криминалисти-

ческой деятельности, как деятельности по решению криминалистических задач в конкретных ситуациях расследования, была рассмотрена выше (см. гл. 5). Ниже будет предложен анализ основных моделей структуры указанной деятельности.

В силу ее сложности в структуре практической криминалистической деятельности может быть выделен ряд аспектов научного анализа: нормативноправовой, гносеологический, праксеологический, психофизиологический, методический и информационно-доказательственный. Мы остановимся на трех последних, поскольку остальные были частично рассмотрены выше.

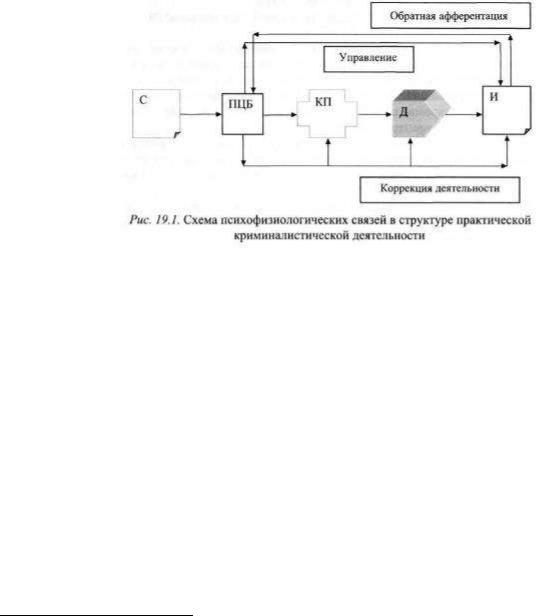

Современная психофизиологическая модель двигательной деятельности была разработана на основе теории условных рефлексов И.П. Павлова Н.А. Бернштейном и П.К. Анохиным.

Приводим адаптированную к условиям криминалистической деятельности схему этой модели.

1 Имеется в виду цикл работ профессора Р.С. Белкина и его учеников. Достаточно сказать, что в работах Р.С. Белкина не только отсутствует анализ структуры криминалистической деятельности, но и само понятие криминалистической деятельности растворено в закономерностях процессуальной деятельности по собиранию, исследованию, оценке и использованию доказательств (Криминалистика / Под ред. Р.С. Белкина. М., 2006. С. 32-42).

464

Психофизиологические связи и механизмы высшей нервной деятельности, исследованные Павловым и его последователями, лежат в основе не только двигательной, но и других структур практической криминалистической деятельности и имеют поэтому для нее фундаментальное значение.

Формирующийся на основе анализа ситуации программно-целевой блок является основой для криминалистического планирования и внешней деятельности по его реализации, т.е. всей структуры управления этой деятельностью.

Вкачестве цели и программируемого результата криминалистической деятельности выступает новая информация об уголовно-релевантных фактах.

Дальнейшее развитие структура деятельности получила в связи с введением понятий обратной афферентации и сенсорной коррекции, осуществляемыми по ходу выполнения деятельности. Любая сознательно контролируемая деятельность возможна только при наличии механизмов контроля за ее протеканием, которыми и являются механизмы обратной афферентации. Они представляют сигналы, идущие от исполнительных органов к акцептору действия.

Вслучае сбоев в системе управления или действия помех эти сигналы, сопоставляемые с программой деятельности, приводят в действие систему коррекции текущей деятельности.

Вотличие от дискретной системы планирования, осуществляемой по мере накопления критической массы информации об исследуемом объекте, т.е. формирования новой ситуации, требующей пересмотра всей системы деятельности, система коррекции осуществляется по ходу ее выполнения. В случаях, когда осуществляются навыковые действия или алгоритмически контролируемая машинная деятельность, коррекция деятельности по ходу ее выполнения может осуществляться в автоматизированном режиме.

Знание психофизиологических закономерностей деятельности значимо для понимания процессов протекания преступной деятельности и ее важных феноменов. Таковы ошибки, изменение первоначального плана, замена объекта, изменение способа действия, отказ от преступного намерения и т.п. механизмы преступной деятельности. Не менее важны они также для правильной организации практической криминалистической деятельности. Понимание структуры этой деятельности, места в ней версионной работы, моделирования и планирования, а также внешней предметной деятельности и способов ее выполнения являются необходимыми условиями правильной организации и осуществления практической криминалистической деятельности.

465

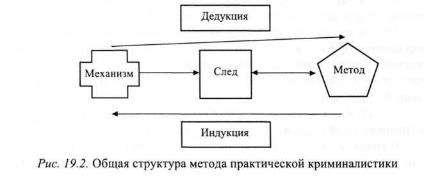

Общая структура метода практической криминалистики может быть представлена в следующей схеме.

Методы практической криминалистической деятельности обусловлены характером следовой картины, которая, в свою очередь, формируется под определяющим воздействием способа преступного действия и механизма расследуемого события.

1. Выделяют два блока методов практической криминалистики: дедук- тивно-алгоритмический и индуктивно-эвристический. Характеристика методов, входящих в состав указанных блоков, была дана выше (см. гл. 1.5 настоящего учебника). В составе практической деятельности использование дедуктивного или индуктивного методов зависит от характера исходной ситуации.

Втиповых ситуациях, т.е. при расследовании преступлений, совершенных типовыми, ранее изученными способами, для расследования которых разработаны специальные следственные и экспертные методики, в качестве основных используются дедуктивно-алгоритмические, в том числе автоматизированные кибернетические, методы. В сущности, любая типовая криминалистическая методика представляет определенный алгоритм действия.

Вситуациях атипичного способа преступного действия, а также при отсутствии достаточных данных о механизме расследуемого события используется индуктивно-эвристический путь расследования. В целом в составе практической криминалистической деятельности индуктивно-эвристические методы занимают значительно большее место, чем в составе теоретической криминалистической деятельности. Объясняется это тем, что в отличие от теории, которая имеет дело с закономерностями и на их основе строит свои методики, практика живет в стихии случайных событий, которые отнюдь не всегда подчиняются известным нам закономерностям. Распознавание этих закономерностей путем выяснения причин исследуемых событий осуществляется, главным образом, индуктивно-эвристическими методами.

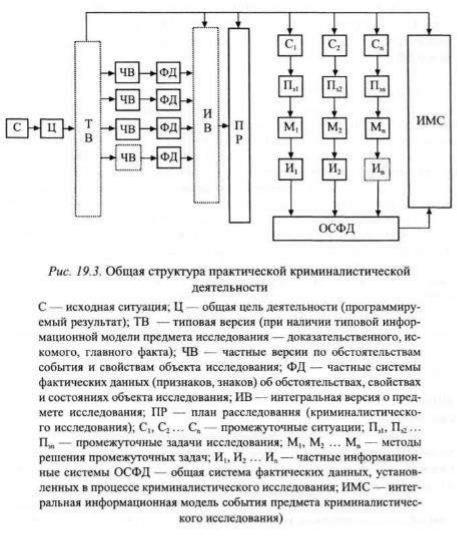

Общая структура практической криминалистической деятельности может быть представлена в схеме, изображенной на рис. 19.3.

466

Исходная ситуация является информационной основой для формирования общей цели расследования как его программируемого результата. Такой целью в практической криминалистической деятельности является расследование конкретного события, содержащего признаки преступления.

С учетом возможного предмета исследования (доказательственного, искомого или главного факта) выстраивается типовая версия.

В развитых методиках расследования типовая версия вытекает из типовой информационной модели расследуемого преступления.

Ситуационная разработка типовой версии по обстоятельствам события и свойствам объекта исследования ведет к построению частных систем фактических данных.

Исследование интегральных связей между частными системами фактических данных позволяет построить интегральную версию расследуемого события (предмета исследования). Такая версия представляет информационную

основу для планирования криминалистических действий по расследованию уголовного дела в целом или исследования и решения любой самостоятельной криминалистической задачи.

467

Реализация плана расследования путем производства следственных и оперативно-розыскных мероприятий порождает новые информационные ситуации и вытекающие из них задачи расследования. Каждая из этих задач требует для своего решения выбора или формирования соответствующей методики.

Оперативно-следственные и экспертные действия, выполненные в соответствии с данными методиками, приводят к образованию новых систем фактических данных об обстоятельствах предмета доказывания, свойствах и состояниях исследуемых объектов.

Обобщение полученных данных путем исследования общей структуры события и предмета доказывания позволяет сформировать интегральную модель события и общую систему доказательств по расследуемому делу.

Примечания.

В приведенной схеме прямоугольниками обозначены интегральные информационные подсистемы расследования, квадратами - локальные информационные подсистемы. Пунктиром обозначены энтропийные подсистемы, содержащие предположительные суждения, сплошными линиями - установленные по делу фактические данные и принимаемые на их основе решения.

Стрелками показано направление движения информационных потоков в процессе формирования информационных систем и принятия криминалистических решений.

Построение информационной модели предмета исследования является общей задачей (целью) криминалистического исследования и его программируемым результатом. Процессуальной формой закрепления такой информационной модели может быть в зависимости от процессуальной формы самого криминалистического исследования процессуальный акт (обвинительное заключение, приговор, протокол следственного действия), заключение эксперта.

Специальные термины

Криминалистическая тактика - приемы взаимодействия участников расследования в типовых ситуациях принятия криминалистических решений Стадии следственного действия - элементы информационно-познава- тельной структуры следственного действия: 1) тактическое обеспечение; 2) ориентирующее исследование; 3) детальное исследование; 4) заключительная

стадия.

Криминалистический прием - наиболее рациональный и эффективный способ действий или наиболее целесообразная линия поведения при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств и предотвращении преступлений.

Различают технико-криминалистические и тактические (тактико-крими- налистические) приемы.

468

Тактический прием - способ организации взаимодействия и линия поведения осуществляющего расследование лица, наиболее эффективно обеспечивающие решение криминалистических задач.

Тактическая комбинация - определенное сочетание тактических приемов или следственных действий в пределах процесса расследования конкретного преступления, преследующее цель решения конкретной задачи расследования и обусловленное этой целью и следственной ситуацией.

Криминалистическая рекомендация - научно обоснованный и апробиро-

ванный практикой совет, касающийся выбора и применения криминалистических средств, приемов и методик собирания, исследования, оценки и использования доказательств.

Следственная ситуация - система значимой для принятия тактического решения информации, характеризующая конкретный момент и обстоятельства расследования.

Тактическое решение - волевой и интеллектуальный акт, основанный на анализе следственной ситуации, знании способов и механизмов преступлений, научных рекомендаций криминалистики, личном опыте расследования и интуиции, приводящий к выбору наиболее оптимального варианта действий.

Криминалистическая ситуация (функциональное определение) - факти-

ческие данные, которые в соответствии с правилами принятия данного рода криминалистических решений должны быть приняты во внимание.

Кооперативное взаимодействие - взаимодействие участников, законные, профессиональные и личные интересы которых априори совпадают.

Конфликтное взаимодействие - взаимодействие участников, имеющих противоположные или существенно несовпадающие процессуальные, а также личные интересы.

Смешанный тип взаимодействия - взаимодействие участников, имеющих как общие, так и противоположные интересы.

Общая стратегия управления ситуациями взаимодействия - перевод конфликтной ситуации в смешанную, а затем в ситуацию кооперативного взаимодействия.

Практическая криминалистическая деятельность - информационно-

познавательная деятельность участников расследования, направленная на установление фактической структуры подлежащих расследованию конкретных уголовно-релевантных событий.

Литература

1.Криминалистика / Под ред. Р.С. Белкина. М., 2006.

2.Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск,

469

1987.

3.Вандер М. Схемы криминалистических алгоритмов. СПб., 1998.

4.Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. М., 1997.

5.Лузгин ИМ. Расследование как процесс познания. М., 1969.

6.Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М.,

1973.

7.Корноухое В.Е. Расследование как процесс и его закономерности. Проблемы доказательственной деятельности по уголовным делам. Красно-

ярск, 1982.

8.Криминалистика социалистических стран / Под ред. В.Я. Колдина.

М., 1986.

9.Теоретические и практические проблемы программирования процесса расследования преступлений. Свердловск, 1989.