Экзамен зачет учебный год 2023 / Uchebnik-Avtorskii_774

.pdf420

Фактор времени - обобщенная характеристика влияния течения времени на изменения объектов, событий, явлений. Она может касаться как длительности какого-либо события или его фазы, так и последовательности определенных периодов в развитии события. Фактор времени не вычисляют как момент времени, временные интервалы и временные отношения, а просто учитывают при выяснении сущности различных явлений, событий.

След времени - изменения в среде расследуемого события, которые отражают моменты времени, длительность и последовательность протекания определенных процессов, явлений или их периодов и фаз. Это источник информации о параметрах времени изучаемых событий, явлений.

Криминалистический аспект времени - характеристика преступной деятельности с позиции существования ее во времени, отражающая длительность этой деятельности с момента зарождения замысла до его осуществления и сокрытия следов. Эта характеристика используется для установления и доказывания обстоятельств дела.

Время реакции человека - интервал времени от момента поступления сигнала на рецепторы до ответной реакции организма.

Пространственно-временной континуум (структура) - способность любого целого материального объекта или системы на протяжении определенного отрезка времени занимать строго определенный объем в пространстве.

Исследование пространственно-временной структуры события позволяет установить:

общие границы пространства и времени развертывания события; участки осуществления отдельных операций и эпизодов, если они осу-

ществлялись в разных местах и в разное время; пространственно-временную связь между событиями;

общую ориентацию события и связанных с ним процессов и механизмов в пространстве и времени.

Общая методология декодирования источников информации при наличии естественных помех основана на рассмотрении всех исследуемых действий и процессов в рамках целостной пространственно-временной системы (пространственно-временного континуума).

Методология анализа пространственно-временной структуры события реализуется в ряде следственных действий: осмотр места происшествия (могли ли следы на конкретной дороге сохраниться в течение определенного времени), эксперимент, включающий моделирование, иногда кибернетическое (система водитель - пешеход - дорога), проверка показаний на месте и др.

При экспертном исследовании объектов учитывается возможность изме-

421

нения свойств представленных на экспертизу объектов с момента их обнаружения (или образования) до поступления на исследование, при их нахождении в этот период в определенных условиях (в определенном пространстве).

Общая методология декодирования источника информации при наличии естественных помех включает следующие элементы.

1.Установление наличия и характера изменений источника.

2.Установление механизмов воздействия на источник информации.

3.Установление параметров события, изменение которых происходит пропорционально интенсивности воздействия естественных помех.

4.Экспериментальное воспроизведение механизмов воздействия на модели источника информации.

5.Сопоставление полученной информации об экспериментальной модели источника информации с соответственными параметрами изучаемого источника информации.

6.Оценка выявленных совпадений или различий изучаемых параметров источника информации о событии преступления и параметров модели, подвергшейся экспериментальному воздействию естественных помех. Реконструкция источника информации при идентификационных исследованиях.

Методика исследования включает использование совокупности разных методов (формальной логики, общенаучных, частных, специальных) для решения конкретных задач в отношении разных источников информации.

2.Исследование естественных изменений

вещественных объектов материальной обстановки события

Течение времени приводит к естественным изменениям всех категорий вещественных доказательств, но в каждом из них эти изменения имеют определенную специфику, что приводит и к специфическим методам их установления. В то же время имеются и общие подходы к установлению временных характеристик преступления.

Установление временных характеристик преступления по материальным следам (давность выстрела, выполнения записи, отпечатка пальца, биологических объектов и др.), как правило, основано на модельном эксперименте, позволяющем на модели, отражающей все интересующие следствие свойства объекта, установить их изменение в условиях события преступления. В некоторых случаях (установление времени наступления смерти, определение возраста дерева, человека) установление временных характеристик источника ин-

422

формации проводят путем выявления параметров объекта исследования, закономерность изменения которых установлена ранее.

При установлении времени образования материальных источников информации о событии преступления различают абсолютную и относительную давность. Под абсолютной давностью понимается время, определяемое днями, месяцами или даже годами совершения интересующего события (выполнения записи, оставления следов рук, выстрела, наступления смерти и др.). Относительная давность характеризует последовательность событий, их одновременность или разновременность.

Для установления конкретного времени события (образования следов, момента наступления смерти), т.е. такой характеристики, как момент времени, необходима информация об условиях, в которых находился объект до поступления на исследование, и возможность при этом их точного воспроизведения, а также и возможность создания модели объекта.

Такое исследование, основанное на реконструкции условий образования и хранения материальных источников информации, на практике возможно лишь в случаях, когда от предполагаемого времени их образования прошел не очень долгий период времени (ведь нецелесообразно проводить экспертное исследование в течение года и более).

Таким образом, существуют два условия, ограничивающие использование методики определения давности образования материальных источников информации (предметов и следов), основанной на моделировании процессов старения в реконструированных условиях среды: тип среды, не поддающийся достаточно точному воспроизведению, и слишком большой (более года) интервал времени с момента образования следа до поступления его на исследование. При установлении больших временных интервалов возможно проведение искусственного старения исследуемых объектов, ускоряющих процесс старения, если установлены закономерности изменения объектов при естественных и искусственных условиях и соотношение этих изменений.

В настоящее время в судебной экспертизе разработаны частные методики установления временных характеристик события преступления при исследовании вещественных доказательств: давности выстрела из охотничьего ружья, давности образования потожировых следов человека, давности наступления смерти, давности выполнения записи и подписи.

Давность

образования

потожировых

следов

человека

Установление давности образования ПЖС человека, обнаруживаемых на месте преступления, является одной из актуальных проблем экспертной и следственной прак-

423

тики, поскольку позволяет определить временные характеристики совершения преступления, а также решить вопрос о возможности участия в преступлении оставившего след человека. Обнаружение ПЖС конкретного человека не всегда свидетельствует о его причастности к расследуемым событиям, т.к. его следы могли быть оставлены до или после происшествия.

Типичные вопросы, интересующие следствие по давности образования ПЖС, формулируются следующим образом.

1.Оставлены ли ПЖС человека в указанный период времени?

2.Являются ли ПЖС свежими или старыми?

3.Образованы ли ПЖС в одно и то же время, если нет, то какова их очередность?

4.Как долго могут сохраняться ПЖС (следы папиллярных узоров, пахучие следы) на конкретных объектах в определенных условиях?

5.Могли ли сохраниться ПЖС со времени их образования (указанного обвиняемым) до времени их обнаружения?

6.Оставлены ли ПЖС во время происшествия или раньше (позже)? Многие годы проводятся исследования ПЖС с целью разработки мето-

дик, с помощью которых было бы возможно определять или фактическую давность образования следа (момент времени), или хотя бы относительную давность, т.е. время образования следа по отношению к другому ПЖС (временные отношения).

Методики установления давности образования ПЖС человека основаны на изучении как непосредственных изменений состава потожирового вещества, так и внешних проявлений таких изменений в морфологии следа и чувствительности к выявляющим реагентам.

Определение давности образования ПЖС тесно связано с вопросом об их сохранности, т.е. определении времени, до которого следы сохраняют свои свойства и пригодны для исследований.

Особенностью установления давности образования ПЖС человека является необходимость учитывать многочисленные факторы, влияющие на процесс старения следа. Это и механизм образования следа (длительность и сила контакта, обуславливающая количество вещества в следе), и характер следовоспринимающей поверхности (пористая или непористая), участок тела человека, которым оставлен ПЖС, и состояние человека (соотношение в веществе секрета потовых и сальных желез), а также условия хранения ПЖС (температура, влажность, запыленность, на открытом пространстве или в помещении). Исходя из этого, для установления достаточно точного времени образования ПЖС необходимо в каждом конкретном случае проводить модельный

424

эксперимент: воспроизведение условий хранения до поступления на экспертное исследование представленных объектов на образцах ПЖС на тех же поверхностях и того же человека, давность следов которого устанавливается.

Необходимым условием для решения вопроса о давности ПЖС является получение информации об условиях образования и хранения следов. Эти сведения предоставляются следователем на основании протоколов осмотра места происшествия, материалов дела, допроса свидетелей.

Поскольку не всегда известны точные условия хранения следов и часто невозможно их точное воспроизведение, то устанавливается примерный временной период на основе среднестатистических данных об изменениях вещества ПЖС на различных поверхностях в разных условиях. Чаще всего при экспертном исследовании удается установить относительную давность ПЖС и дифференцировать следы на «свежие» и «старые».

В каждом конкретном случае решения вопроса о давности ПЖС эксперты могут, как правило, давать выводы в вероятной или условной форме. Невозможность получения категорического вывода связана как с невозможностью учета всех факторов внешнего воздействия на след, так и с невозможностью воспроизвести состав потожирового вещества, которым образован след. Соотношение компонентов потовых и сальных желез на любом участке кожи человека все время может изменяться, а это соотношение определяет скорость процессов старения следа. Иногда возможен категорический отрицательный вывод, когда всей практикой экспертных исследований установлено, что ПЖС не могут сохраниться в данных условиях в данный период времени.

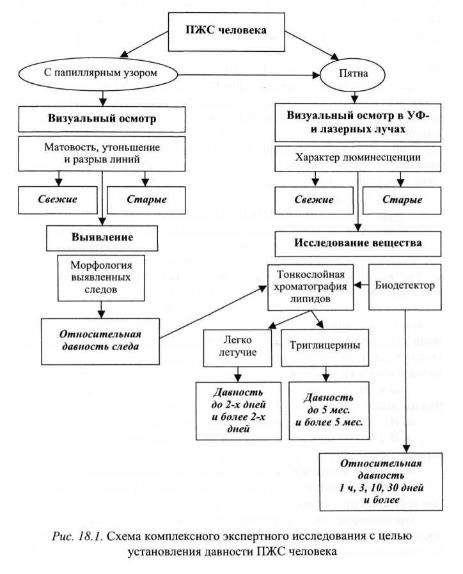

Схема комплексного исследования ПЖС человека с целью определения давности ПЖС человека представлена на рис. 18.1.

Давность |

Задача установления давности выстрела может быть сфор- |

|

выстрела |

мулирована в следующих вопросах следствия и суда. |

|

|

1. |

Производился ли выстрел из данного ружья? |

Когда был произведен последний выстрел?

2.Из какого ружья из представленных на исследование был произведен последний выстрел?

3.До или после конкретного времени был произведен выстрел из данного ружья?

Методика установления давности выстрела из гладкоствольных (охот-

425

ничьих) ружей и обрезов из них основана на установлении с помощью специального индикатора содержания продуктов выстрела (оксида азота) в канале ствола ружья в различное время после выстрела.

Хорошая воспроизводимость и точность определения (±1 день) позволяют успешно использовать методику в судебной экспертизе.

Для установления времени выстрела необходимо иметь следующую информацию: об условиях нахождения оружия до поступления на экспертизу (хотя бы приближенные значения температуры и влажности); о состоянии оружия (соединен ли ствол с оружием, закрыт гильзами и пр.); о количестве произведенных выстрелов. В зависимости от указанных параметров интервал времени, когда возможно определение даты выстрела, варьируется от 5 до 20 дней.

426

В следственной и судебной практике часто возникает вопрос о времени исполнения записей, одновременности или разновременности выполнения отдельных документов или их фрагментов. Относительная давность испол-

нения записей устанавливается для выявления дописок и других изменений в документах, последовательности выполнения фрагментов документов. Абсолютная давность исполнения записи устанавливается при определении момента или интервала времени исполнения документа. Установление давности выполнения записи является задачей судебно-технической экспертизы документов. Типичные вопросы, ставящиеся перед экспертом.

1.Соответствует ли дате, указанной в документе, время изготовления документа?

2.Изготовлен ли документ в конкретном году?

3.В один ли прием и в должной ли последовательности выполнены фрагменты документа?

4.Одновременно ли выполнено несколько документов?

5.Что было выполнено ранее - подпись или текст (печать или текст; печать или подпись)?

Определение последовательности выполнения частей документа проводится с использованием комплекса методов: микроскопических (в том числе в поляризованном свете), фотографических (со светофильтрами, в инфракрасных и ультрафиолетовых лучах), люминесцентных, химических, влажного копирования и др. Например, хронологическая последовательность записей, выполненных шариковыми ручками (или карандашами), может быть определена

спомощью микроскопического исследования мест пересечения (микроструктура красителя и состояние волокон бумаги), адсорбционно-люминесцентного метода, влажного копирования.

Определение абсолютной давности выполнения записи основывается на изучении содержания документа и его реквизитов, состава бумаги и красителей, при котором нередко выясняется, что документы выполнены материалами письма, не изготавливаемыми промышленностью в то время, которым датирован документ.

Для установления времени выполнения записей в настоящее время в экспертной практике используется методика, основанная на установлении закономерностей изменения компонентного состава материалов письма в штрихах (паст для шариковых ручек) с течением времени. Данная методика позволяет определять абсолютную и относительную давность выполнения записей, хранившихся не более года с момента исполнения.

427

Данная задача обычно решается в рамках судебно-меди- цинских исследований по комплексу характерных признаков. Особую сложность представляет собой задача

установления времени наступления давней смерти.

Одним из направлений в судебной экспертизе является судебная энтомология. Разложение трупа насекомыми - одно из ведущих звеньев биологического разложения трупа в природных условиях, относящееся к поздним трупным явлениям. Разработана методика установления давности смерти, особенно в позднем периоде, по видовому составу и фазе развития некрофауны трупа. Успех использования энтомологических данных во многом зависит от полноценного сбора фауны трупа, для чего необходимо обязательное участие специалиста в осмотре места происшествия. Отсутствие насекомых и их личинок на гнилостно измененном трупе является не менее важным фактором, чем их обнаружение. Это может свидетельствовать о том, что смерть и последующее нахождение трупа происходили в осенне-зимний период, когда нет насекомых, либо труп пребывал в условиях, где не было доступа насекомым, либо его одежда была пропитана отпугивающим насекомых веществом.

В целом данные о так называемом «биологическом времени», основанные на анализе закономерностей темпов развития, изменения и разложения биологических веществ и соединений, достаточно часто используются для установления временных характеристик преступления.

На установлении характера временных связей между изменениями объектов биологической природы и расследуемыми событиями основано решение ряда задач судебно-биологической экспертизы.

1.Соответствует ли время попадания биологических объектов на конкретный предмет?

2.Какой срок, судя по имеющемуся биокомплексу (дерновому слою, слоям перегноя, насекомым на разных стадиях развития и т.п.) в слое почвы над местом погребения конкретного лица, прошел с момента захоронения?

3.Могли ли за конкретный период произойти изменения в конкретном биологическом объекте (растение вырасти, произойти морфологические изменения и т.п.)?

4.Какова причина и динамика угнетения роста растений?

5.Каков механизм повреждений на конкретном объекте?

6.Какова давность образования ложа трупа (по скорости потери растениями дыхательных пигментов и по останкам растений)?

7.Установить календарное время сбора конопли - исходного сырья для изготовления наркотических веществ.

428

8. Определить время сезона рубки дерева (дендрохронологическое исследование).

Приведенные выше методики экспертного исследования с целью установления давности образования материальных источников информации основаны либо на проведении модельного эксперимента, либо на соотнесении выявленных изменений параметров объекта с установленными ранее закономерностями изменений объекта во времени. Очевидно, что это является универсальным подходом к решению задачи установления давности образования любых материальных источников информации о событии преступления. Например, если на экспертное исследование поступили пятна вина на одежде с целью установления времени их образования, следует установить, какой маркой вина оставлены следы и в каких условиях хранилась одежда с пятнами, представленными на исследование, определить относительное содержание в пятне летучего компонента - этилового спирта (относительно содержания сахара), а затем необходимо провести модельный эксперимент. Для этого на чистом участке ткани одежды отставляют пятно вином установленной марки, по площади близкой к пятнам, представленным на исследование, и оставляют в условиях хранения одежды до ее поступления на экспертизу. Через определенные промежутки времени определяют в искусственно созданном пятне (модели) относительное содержание этилового спирта. Время, при котором это содержание совпадет со значением относительного содержания спирта в вещественном доказательстве, и является временем, прошедшим с момента образования пятна на представленной на экспертное исследование одежде.

3. Анализ естественных изменений при исследовании психофизиологических

отображений

Психологическая экспертиза исследует структуру психологического времени. Объектом исследования являются «следы памяти». Психологическое время каждого человека индивидуально и субъективно, поэтому оно, в известной степени, относительно.

Процесс получения сведений о времени по «идеальным следам» складывается из следующих стадий:

восприятия события очевидцем (потерпевшим, подозреваемым, сви-

детелем);

запоминания сведений о событии;

воспроизведения данных о протекании этого события во времени;

восприятия сообщенных фактов следователем или экспертом;

429

перекодирования полученных сведений следователем, экспертом и получения из них рациональной информации о времени и фиксации ее в определенных документах.

Психолого-психофизиологическая экспертиза - комплексная экспер-

тиза, основанная на совместном использовании специальных знаний судебной психофизиологической и судебно-психологической экспертиз.

Психолого-психофизиологическое исследование (криминалистическая полиграфология) направлено на решение специфических криминалистических задач, связанных с исследованием «идеальных следов» преступления. Опрос с использованием полиграфа, по сути, является специфическим инструментальным методом исследования памяти человека и позволяет исследовать «идеальные следы» событий, хранящиеся в памяти человека. Применение полиграфа дает возможность:

объективно диагностировать в памяти конкретного человека скрываемые им «идеальные следы» уголовно-релевантных событий;

делать «идеальные следы» доступными объективному диагностическому исследованию до (или без) их материализации;

объективно оценить основные принципиально важные для раскрытия и расследования преступления элементы материализованного образа на наличие (или отсутствие) в них умышленных искажений.

4. Реконструкция утраченных данных

Восстановление первоначального вида материальных носителей информации проводится в рамках искусствоведческой экспертизы (установление поврежденных художественных произведений), судебно-медицинской экспертизы (восстановления лица по черепу), судебной экспертизы веществ материалов и изделий из них (восстановление номеров двигателя и кузова, подвергшихся коррозии; реконструкция текстильных материалов и одежды, искусственных кож, бумаги, подвергшихся сожжению; восстановление зачеркнутых записей).

Большое значение при восстановлении объектов, подвергшихся изменениям под воздействием окружающей среды, имеет модельный эксперимент.

Причинами изменения объектов могут быть следующие факторы окружающей среды:

высокие (реже низкие) температуры, приводящие к термоокислительной деструкции объектов;

влажность, приводящая к смыванию красителей, способствующая плесневению и гниению объектов;