Экзамен зачет учебный год 2023 / Криминалистика / Техника / трасология / трасологическая экспертиза

.pdfнайдены и использованы еще более мелкие признаки (микропризнаки). Это составляет содержание такого направления в исследовании внешнего строения, как микротрасология. Возможности исследования микропризнаков увеличиваются по мере совершенствования известных и появления новых научно-технических средств и методов. В настоящее время в целях исследования микропризнаков успешно применяют электронную растровую микроскопию с последующей фиксацией изображения с помощью компьютерной техники.

Если ранее трасологи ограничивались только измерениями длины и ширины деталей следа, то в настоящее время число измерений каждого признака существенно возросло. Измерению подвергают площадь и высоту выступающих деталей, глубину выемок (углублений), углы скосов (уклонов). Количественные данные, отражающие морфометрические характеристики деталей рельефа идентифицируемого объекта, все чаще используют в качестве непременного средства идентификации.

Существенным моментом раздельного исследования объектов является определение, каким участком поверхности проверяемого предмета оставлен след (каким участком лезвия ножа или какой частью лезвия топора и т. д.).

На основании данных исследования следа, его формы, размеров, отобразившегося рельефа может быть вынесено суждение о групповой принадлежности объекта, оставившего след. Например: вид инструмента, использованного для взлома (рубящий, долбежный, пилящий и т. п.); модель автомашины, совершившей наезд. Наличие броских признаков (особых, специфичных) позволяет сузить объем группы: стамески с отломанным уголком рабочей части; автомобили ВАЗ21011, имеющие трещину на протекторе правого заднего колеса и т. п.

Если в распоряжении следователя нет еще проверяемого (идентифицируемого) объекта, то с учетом полученных данных создается информационно-поисковая модель. Такая модель отражает сведения о целевом назначении объекта, его внешнем виде, форме, размерах и положении следообразующей поверхности, рельефе этой поверхности. Иногда к указанным данным добавляют сведения о материале, из которого изготовлен объект, или его окраске, если частицы этих веществ отслоились в момент следообразования и остались на следовоспринимающей поверхности в следе или вблизи его. Например, цвет и состав лакокрасочного покрытия автомобиля (в дополнение к его модели, установленной по следам), совершившего наезд на велосипедиста и скрывшегося с места происшествия.

В заключение раздельного исследования дается оценка выявленных признаков, делаются предварительные выводы о групповой принадлежности объекта, образовавшего след, и о пригодности (или непригодности) следа для идентификации по нему следообразующего объекта.

Основными задачами экспертного эксперимента данного этапа являются: уточнение механизма следообразования, проверка устойчивости отображения признаков и получения следовобразцов для сравнительного исследования. Необходимым условием проведения эксперимента является создание условий, с одной стороны, максимально приближенных к тем, которые имели место в момент следообразования при совершении преступления, а с другой — позволяющих наиболее четко и полно получить отображение индивидуальных особенностей следообразующего объекта. Эксперимент является обязательным, если предстоит сравнивать линейные (динамические) следы. В этом случае проверяемый следообразующий объект должен оставить экспериментальные следы при различных механизмах следообразования (фронтальных и встречных углах).

В иных ситуациях вопрос о необходимости эксперимента решается по-разному. Например, гипсовый слепок с объемного следа обуви представляет собой прямое отображение рельефа подошвы (низа обуви). Такая модель может быть сопоставлена непосредственно с самим идентифицируемым объектом (подошвой).

Вместе с тем следует учесть, что при образовании объемного следа на отображение признаков оказывают влияние как условия следового контакта, так и материал воспринимающей поверхности. Поэтому, сравнивая в дальнейшем модель следа с самим объектом, исследователь рискует обнаружить частичные различия в признаках, которые будет трудно объяснить. Поэтому признается целесообразным в подобных случаях прибегать к экспериментальному получению следа, варьируя условия и используя воспринимающую поверхность того же материала. С такого экспериментального следа получают вновь гипсовой слепок, который и сопоставляется со слепком, изъятым со следа, обнаруженного на месте происшествия.

К сравнительным образцам, направляемым эксперту для сравнительного исследования,

предъявляются те же требования, что и к иным криминалистическим моделям: изоморфное отображение признаков, имеющих существенное значение для идентификации следообразующего объекта. Такое изоморфное отображение должно обеспечивать выполнение упомянутого выше требования о доведении до одинаковых характеристических параметров сравниваемых объектов.

Сравнительное исследование является наиболее ответственным этапом трасологического исследования, составляющим основу процесса идентификации.

Сравнение требует соблюдения определенных принципов и условий. Так, сравниваемые объекты должны обладать сопоставимыми характеристическими параметрами. Недопустимо при трасологическом исследовании сравнивать точечное изображение с линейным, позитивное с негативным и т. п. Придание одинаковых характеристических параметров достигается экспериментальным получением моделей следа, необходимым изменением фотоотпечатков с изображением следа (контратипирование, изготовление фотоснимков с обращенным зеркальным изображением следа).

Наиболее распространены в трасологии и широко используются Для сравнительного исследования модели, полученные со следов: гипсовые слепки с объемных следов ног и обуви; слепки, изготовленные со следов орудий и инструментов, плоскостные отпечатки поверхностных транспортных средств и т. п.

Важным условием успешного проведения сравнительного исследования является одинаковое оптическое (или фотографическое) увеличение сопоставляемых объектов, а часто и их одинаковое по интенсивности и направленности освещение.

В зависимости от природы сравниваемых объектов, требуемой точности и быстроты сравнения используют методы сопоставления, совмещения и наложения оптических или фотографических изображений сравниваемых объектов или их самих в натуре.

Метод сопоставления признаков объектов заключается в непосредственном сравнении исследуемого следа (его копии) со следообразующим объектом или экспериментальным следом. Вначале сопоставляются одноименные общие, а затем частные признаки. Сопоставление производится по форме, размерам, местоположению и взаиморасположению признаков. При этом учитываются возможности искажения перечисленных признаков, которые могут быть обусловлены свойствами следообразующего объекта или следовоспринимающей поверхности, а также условиями и механизмом следообразования. При сопоставлении можно использовать и принцип построения геометрических фигур, который заключается в соединении прямыми линиями однозначных признаков с последующим сравнением полученных геометрических фигур (форма, размер сторон, углы между сторонами и т. д.).

Иногда используются также координатные сетки, впечатываемые в фотографии, либо просто накладываемые на одномасштабные изображения.

Метод совмещения признаков используется в основном для сравнения динамических следов. При этом сравниваются размер, местоположение и взаиморасположение трасс (валиков и бороздок) в следах и формы их поперечного сечения. Плоскостное (двухмерное) совмещение может проводиться с помощью микроскопа типа МСК-1 или его более совершенного аналога

МСК-3, или микроскопа «Пеленг МС-22». Использование последнего позволяет:

- отрегулировать общий и локальный уровень освещенности в плоскости предметных столиков;

—визуально наблюдать изображения сравниваемых объектов в окулярах бинокулярной головки или на экране цветного монитора, фиксировать изображение объектов на цветную фотопленку или на магнитофонную пленку видеомагнитофона;

—распечатывать цветное изображение сравниваемых объектов с помощью принтера. Различие или совпадение трасс определяется по линии совмещения. Вывод о совпадении

делается, когда валики и бороздки одного следа являются как бы продолжением валиков и бороздок в другом следе. В случаях, когда плоскостное совмещение не дает убедительного обоснования для вывода, применяют метод профилографирования следов и сравнения профилограмм. В настоящее время создан лазерный компьютерный профилометр с разрешающей способностью 0,5 мкм, который позволяет полностью исключить субъективные погрешности, связанные с искажениями, порожденными традиционно применяемой подсветкой, при исследовании динамических следов в ходе проведения трасологических экспертиз.

Прибор обладает возможностью проводить без воздействия на объект автоматические быстрые бесконтактные трехмерные компьютерные измерения непосредственно профиля следа

при сканировании лазерным лучом объектов из любых материалов, в том числе из хрупких и мягких. Время сканирования одного сечения 1-3 сек. При этом на экране дисплея получают в наглядном виде номограмму оцифрованного профиля трасс следа и в автоматическом режиме сравнивают ее с аналогичными профилями следов, полученных экспериментально. Результаты сравнительного исследования регистрируют в памяти компьютера, распечатывают в виде сравнительных номограмм с пометкой соответствующих совпадающих участков микрорельефа сравниваемых следов. Система также снабжена электронным фотографированием в цвете общего вида объектов с распечаткой цветных изображений и сопровождающего текста на бумаге.

Прибор позволяет измерить с высокой точностью профиль деформированных следов и следов с малой площадью поверхности, с выделением объективных признаков профиля микрорельефа в диапазоне заданных масштабов до 1:8000.

В ряде случаев при проведении экспертиз применяется метод наложения, при котором используются следующие приемы:

а) наложение прозрачных изображений (следов, объектов); б) наложение прозрачных изображений на непрозрачные;

в) наложение изображений, проецируемых на экран. При этом одноименные признаки, по возможности, должны налагаться друг на друга. По результатам наложений устанавливается совпадение или различие (по форме, размерам, местоположению) одноименных деталей строения сравниваемых объектов.

Наиболее сложным и ответственным этапом является оценка полученных результатов. Объясняется это тем, что в каждом акте идентификации исследователь в точном соответствии с философской трактовкой конкретного тождества наблюдает как совпадающие, так и различающиеся признаки. Однако, касаясь анализа различий в признаках внешнего строения объекта, сопоставляемого с его следом, приходится всегда помнить о неизбежных искажениях. Ни один след не отображает полностью, во всем объеме, сущности свойств следообразующего объекта. Отображение может быть как неполным, так и неадекватным. Различают реальные искажения и кажущиеся. Реальные обусловлены взаимодействием объектов. Кажущиеся объясняются теми условиями, в которых наблюдаются или фиксируются следы. К ним относятся субъективные ошибки исследователя, объясняемые особенностями зрения; перспективные искажения при фотосъемке и т. п. Реальные неизбежные искажения — основной источник погрешностей, допускаемых при сравнительном исследовании. Эти погрешности объясняются как неполнотой знаний об условиях следообразования и об изменениях, происшедших впоследствии с объектами, так и недостатками методов и аппаратуры, используемыми для сравнения. Определив источник погрешностей, можно исключить их при оценке результатов исследования или принять во внимание, объяснить и тем самым повысить достоверность выводов.

При анализе искажений учитывают, что они могут быть как систематическими, так и случайными. Систематические проявляются постоянно или возникают при определенных условиях, находясь с ними в тесной зависимости. Систематическими, например, будут искажения, которые возникли в следе разруба на дереве, подвергшемся впоследствии высыханию (ствол, ветки).

Если признаки изменяются в строго определенной закономерности, которая зависит от условий следообразования, и эти условия могут быть воссозданы, то подобное влияние систематических искажений может быть смоделировано экспериментальным путем и затем устранено или учтено. Особенно эффективны экспериментальные приемы для устранения влияний искажений при механоскопических исследованиях следов скольжения, в которых взаиморасположение трасс зависит от изменения встречного и фронтального углов, под которыми орудие воздействует на поверхность.

К случайным искажениям можно, например, отнести наличие на гипсовом слепке следа обуви отпечатка какого-либо постороннего предмета (камешка, кусочка ветки), не удаленного из следа перед заливкой его гипсом и искажающего общую картину признаков, отобразившихся в следе.

Установленные в процессе сравнительного исследования совпадающие и различающиеся признаки внешнего строения оцениваются всесторонне с целью определения их значимости в решении вопроса о тождестве или отсутствии такового.

При этом приходится решать в определенной последовательности четыре задачи:

1.Имеет ли место совпадение признаков или их различие?

2.Составляют ли совпадающие признаки комплекс, достаточный для индивидуализации объекта идентификации?

3.Чем могут быть объяснены различия, обнаруженные в процессе сравнения, являются ли они существенными?

4.Дают ли указанные различия основания для отрицания тождества?

§ 5. Научные и методические основы экспертной диагностики и ситуалогического анализа

Криминалистическая диагностика1 представляет собой процесс (и цель) научного познания, позволяющий получать представление о механизме преступного действия на основе его отражения в объектах материального мира. При решении подобных трасологических экспертных задач главным является познание механизма взаимодействия, познание по отображению физических процессов, сопутствующих совершению преступления. На основе такого диагностического анализа распознают (определяют), какие действия были совершены в процессе преступного события, в какой последовательности, каким образом.

Теоретической основой трасологической диагностики являются общеизвестные положения о познаваемости события (явления, факта) по его результатам. В общем плане криминалистическая диагностика является мысленной реконструкцией прошлых событий, в ходе которой преобладают выводы так называемого обратного направления: от результатов явления к его сущности, от следствия к его причине, от анализа следов (групп следов, комплексов следов) к распознанию действий, вызвавших эти следы.

Методологической основой процесса такого исследования в

1 Диагностика (греч.) — распознание, различие, определение.

возможностях решения диагностических задач при исследовании объектов и их отображений, так и о разнообразии этих задач. Объектом исследования при диагностике так же, как и при идентификации, являются признаки, их информативная сторона. Однако, изучение этих признаков (общих, частных, необходимых, случайных и т. д.) ведется не в целях идентификации объекта, который оставил следы, а в направлении детального установления механизма образования следов, причин и условий их возникновения.

С учетом возможностей диагностического решения трасологических задач профессором Г. Л. Грановским было предложено осуществлять на основе специальных экспертных познаний ситуалогический анализ места происшествия в целом. Отличительной чертой такого анализа является то, что объектом его является вся вещная обстановка места происшествия, в которой отобразилось исследуемое событие.

Все, входящее в понятие «вещная обстановка места происшествия», рассматривается как единое множество элементов, взаимосвязанных между собой. Данное множество претерпевает некоторые изменения под влиянием внешнего воздействия, связанного с событием преступления. Подлежат изучению как признаки, отражающие пространственно-временные связи этого множества, так и признаки нарушения целостности множества расследуемых событий. Для этого ситуацию делят на конечную, сложившуюся после события преступления; начальную, существовавшую до него, и промежуточные, формировавшиеся (складывающиеся) на различных этапах события. Исследование места происшествия должно дать набор моделей промежуточных ситуаций, которые: а) должны были быть; б) могли быть; в) не могли быть. Подобный подход призван обеспечить решение ситуационных задач по расшифровке механизма преступления, выяснение того, какие действия и в какой последовательности совершались, с помощью каких средств и даже, когда представляется возможным, установить — для достижения каких целей.

Для решения подобных задач требуется обычно привлечение экспертов различных специальностей: криминалистов (чаще всего трасологов или баллистов), судебных медиков, специалистов материаловедов, экспертов автотехников и др.

Исследование проводится по следующей схеме: предварительный общий анализ ситуации; локализация места происшествия, в рамках которой вещная обстановка может рассматриваться как единое целое; выделение подструктур вещной обстановки (групп однородных следов);

выделение элементов вещной обстановки (отдельных следов разнородных групп); исследование элементов по отдельности; исследование подструктур по отдельности; исследование структуры в целом; сопоставление получаемых результатов; формулирование выводов.

§ 6. Основные процессуальные и методические требования к составлению заключения эксперта-трасолога

Заключение эксперта является источником доказательственных фактов и в качестве такового указано в законе (ст. 74 УПК РФ). Как всякое доказательство оно подлежит оценке со стороны следователя, прокурора, суда, в ходе которой устанавливают: допустимость заключения как источник доказательств; относимость к делу фактов, установленных экспертом; достоверность выводов эксперта и, наконец, их доказательственное значение. Как указано в ст. 80 УПК РФ, «заключение эксперта — представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами».

Для того, чтобы отвечать указанным выше требованиям, заключение эксперта должно быть оформлено так, чтобы его структура, характер излагаемых сведений и способ описания исследования соответствовали требованиям ст. 204 УПК РФ. Заключение эксперта — это установление факта на основе специальных познаний или высказываемое экспертом суждение о факте. Ошибочно полагать, что главное в заключении — это выводы, которые делает эксперт. Закон говорит о заключении как едином источнике доказательства. Выводы — это результаты исследования. Без анализа проведенного экспертом исследования нельзя оценить правильность его выводов. Не менее важными являются и сведения, помещаемые во вводной части заключения, без этих сведений заключение не может быть принято в качестве доказательства. Поэтому в каждом заключении эксперта должны найти отражение сведения, касающиеся назначения экспертизы, ее производства, проведенных исследований, ее хода, примененных методов, использованных научных положений. И, наконец, синтез данных, полученных в результате исследования, и ответы на поставленные вопросы. Причем все это должно быть изложено с такой степенью детализации и в таком объеме, чтобы следователь и суд могли уяснить суть и результаты исследования, оценить выводы эксперта.

49

На основе этих требований форма заключения эксперта регламентируется приказом МВД РФ № 261 от 1 июня 1993 г. Приступая к составлению заключения, эксперт дает подписку о том, что он предупрежден (руководителем экспертного учреждения — ст. 199 УПК Российской Федерации) об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ. Подписка обычно предшествует заключению и является частью титульного листа заключения.

Заключение эксперта состоит из трех частей: вводной, исследовательской, выводов.

Во вводной части приводят сведения общего характера, на основе которых в последующем решается вопрос о допустимости данного заключения в качестве доказательства по делу:

-наименование криминалистического учреждения (подразделения);

-номер заключения и дата его составления;

-основание для производства экспертизы (постановление следователя, определение суда), номер уголовного дела, фамилии обвиняемых или факт, по которому возбуждено уголовное дело;

-наименование проведенной экспертизы;

-кто произвел экспертизу (фамилия, имя, отчество эксперта, его образование, специальность, ученая степень и звание, занимаемая должность), иногда указывают стаж экспертной работы;

-вопросы, поставленные перед экспертом;

-объекты, поступившие на исследование: вещественные доказательства, образцы, материалы дела;

- если экспертиза повторная, то отмечается, где, когда и кто проводил первичную экспертизу, к каким выводам пришел.

Во второй, исследовательской части, дается детальное описание представленных объектов,

ход и результаты исследования, синтезирующая часть.

Вотношении объектов исследования отмечается целостность упаковки и то, что она обеспечивает неизменность, неповреждаемость объекта. Если упаковка нарушена, это отмечается особо. Дается описание самих объектов, их общих и частных признаков, способных индивидуализировать объект. Указанные данные подкрепляются фотоснимками, на которых запечатлен общий вид объектов, на фотоснимки делают ссылки по ходу изложения признаков.

При изложении стадии раздельного исследования приводится детальное изложение признаков, выбранных экспертом в качестве идентификационных. Здесь дается подробный анализ механизма следообразования и его влияния на отобразившиеся признаки. Особенно подробно излагается механизм следообразования, если решается диагностическая задача. Если производился экспертный эксперимент, то в этой части заключения вводится самостоятельный подраздел «Производство экспериментов».

Вэтом подразделе указывают цель эксперимента, подробное описание проводимых опытов

иих количества, условий проведения, полученных результатов и их варьирования в зависимости от изменения условий; способы и средства фиксации результатов проведенного эксперимента.

Сведения о результатах раздельного исследования даются по каждому объекту отдельно. Вместе с тем при наличии ряда однородных объектов (слепки следов, изъятые с трех разных

участков места происшествия) и анализа аналогичных признаков (длина, ширина, общая и частные формы и т. п.) указанные данные целесообразнее сводить в единую таблицу. Эти придает системность исследованию, позволяет наглядно демонстрировать исследуемые признаки и значительно облегчает их сравнительное исследование.

Вчасти, отражающей результаты сравнения, необходимо достаточно подробно изложить процесс сопоставления, методы сравнения, полученные результаты, совпадающие и различающиеся признаки с объяснением причин расхождения. Эта часть заключения должна быть наглядно иллюстрирована. Несмотря на то, что главное в обоснованности выводов несомненно должно принадлежать словесной аргументации, т. е. синтезирующая часть заключения должна быть точной и убедительной, наличие иллюстративного материала во многом помогает лучше понять и правильно оценить выводы, к которым пришел эксперт-трасолог.

Всинтезирующей части дается оценка результатов проведенного исследования, содержатся ссылки на использованные научные положения трасологии. Данная часть должна отражать логику экспертного исследования.

Если проводимая экспертиза является повторной, то здесь же отмечаются причины расхождения выводов (если это имеет место). В третьей части заключения, выводах, приводятся

ответы на поставленные вопросы. По возможности они должны излагаться в таком же порядке, как и поставленные вопросы. Выводы могут свидетельствовать о полном решении всех вопросов, о сужении ответов по сравнению с заданием и о расширении его объема. Сужение объема задания может иметь различные причины. Следствие может ставить вопрос, касающийся индивидуального отождествления по следам. Однако отсутствие достаточного количества частных признаков, способных индивидуализировать объект, или отсутствие отображения таких признаков в следе не позволят эксперту придти к выводу об индивидуальном тождестве. В этом случае эксперт ограничивается установлением групповой принадлежности. При этом следует помнить о недопустимости ответа на вопрос: «Мог ли данный след быть оставлен конкретным орудием?». В заключении должны быть отражены групповые признаки орудия и следа и указано, что эти признаки совпадают, т. е. след оставлен орудием с та кими же групповыми признаками, как и исследуемое орудие.

Сужение задания будет и в том случае, если в ходе исследования выявится непригодность представленных объектов, их недостаточность и невозможность восполнить. В этом случае вывод формулируется в форме «не представляется возможным» (НПВ).

Расширение объема задания будет иметь место в том случае, когда эксперт по своей инициативе (ст. 204 УПК РФ) указывает на обстоятельства, установленные им на основе его специальных познаний, по поводу которых ему не были поставлены вопросы.

Выводы могут формулироваться в категорически положительной и категорически отрицательной форме. Вероятная форма выводов нежелательна, тем более что в соответствии с Постановлением Пленума Верховного суда СССР от 16 марта 1971 г. «О судебной экспертизе по уголовным делам» вероятное заключение не может быть положено в основу обвинительного приговора.

От вероятной формы заключения эксперта следует отличать выводы о возможности протекания некоторого физического процесса. Например, возможность открывания замка определенным образом.

Выводы могут быть условно-определенные. Чаще всего это характерно для диагностических выводов. Событие произошло таким-то образом, если верны определенные условия.

Особое внимание в трасологической экспертизе уделяют иллюстративности заключения эксперта. Материалами, иллюстрирующими заключение эксперта-трасолога, являются фотоснимки, чертежи, зарисовки, схемы, таблицы, макеты, модели и т. п. Выбор этих средств зависит от вида экспертизы, ее целей, примененных методов и технических средств исследования.

Наиболее распространенным и наглядным средством иллюстрации заключений трасологической экспертизы является фотография. Фотосъемкой запечатляют общий вид объекта по правилам масштабной фотографии. В процессе исследования фиксируют те или иные детали, признаки объектов в зависимости от направленности исследования. Возможна фотосъемка в невидимых лучах света для выявления и фиксации невидимых следов.

При решении идентификационных задач фотоснимками иллюстрируют совпадение признаков отождествляемого и отождествляющего объектов. Для этого используют приемы сравнения: сопоставление, совмещение, наложение. При сопоставлении два фотоснимка, выполненных в одном масштабе и при одинаковом освещении, наклеиваются рядом на таблицу. Совпадающие признаки отмечаются на каждом из них стрелкой с одинаковым цифровым обозначением. Ниже помещаются те же самые фотоснимки, но без разметки. Они называются контрольными и служат для самостоятельной проверки совпадений и различий лицами, оценивающими заключение.

При совмещении фотоотпечатков идентифицирующего объекта их разрезают по произвольной линии, проходящей через признаки, которые будут сравниваться и наклеиваться на фотоснимок с изображением идентифицируемого объекта так, чтобы отчетливо был виден переход изображения признаков одного снимка на другой. Этим приемом пользуются обычно применительно к линейным следам. Фототаблицы подписываются экспертом и приобщаются к заключению.

ЛИТЕРАТУРА

1.Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 1978.

2.Грановский Г. Л. Основы трасологии. М., 1974.

3.Кертес И. Основы теории вещественных доказательств. М., 1973.

4. Кохуров |

Ю. |

Г. |

Криминалистическое |

значение |

формы |

следов |

крови |

на одежде. М., 1959. |

|

|

|

|

|

|

|

5.Краткий юридический словарь. М., 1945.

6.Криминалистика. М., 1938.

7.Криминалистика. М., 1973.

8.Крылов И. Ф. Криминалистическое учение о следах. Л., 1976.

9.Кустанович С. Д. Судебно-медицинская трасология. М., 1975.

10.Настольная книга следователя. М., 1949.

11.Уильз У. Опыт теории косвенных улик, объясненный примерами. М.,

1864.

12.Шевченко Б. И. Научные основы современной трасологии. М., 1947.

13.Шевченко Б. И. Теоретические основы трасологической идентификации в криминалистике. М., 1975.

ГЛАВА 2

ЭКСПЕРТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЕДОВ ОБУВИ ЧЕЛОВЕКА

§ 1. Криминалистическое значение дорожки и единичных следов обуви, обнаруживаемых на месте происшествия

Экспертиза следов обуви является актуальной и значимой с точки зрения получения первичной (оперативной) и доказательственной информации для успешного раскрытия и расследования преступлений. Объектами ее исследования являются следы обуви, обнаруживаемые и изымаемые на месте происшествия.

Следы обуви человека фиксируют в себе информацию о различных обстоятельствах происшедшего события, а также характерных признаках лица, оставившего их. Однако, как показывает анализ практики, в настоящее время имеет место криминалистическая недооценка этих следов. Так, в общем объеме всех изымаемых с мест происшествий объектов следы обуви не превышают 5-6%. При этом подавляющее большинство из изъятых следов приходится на единичные. В ряде случаев имеется возможность фиксации и исследования дорожки следов обуви, обладающей значительно большей информативностью, нежели отдельный след. Специалистыкриминалисты, не учитывая этого обстоятельства, необоснованно сужают круг своих задач при ее обнаружении: всю работу сводят в основном к фиксации и изъятию отдельных, наиболее отчетливо выраженных в ней следов. Весь же комплекс признаков дорожки следов ног, как правило, не выявляется и не фиксируется, тогда как на основе данного комплекса признаков возможно, с одной стороны, значительно сузить круг подозреваемых лиц, с другой — составить возможный «портрет» разыскиваемого преступника. При этом зачастую в протоколе осмотра места происшествия находят отражение лишь отдельные результаты измерений дорожки следов, по которым практически невозможно судить даже ориентировочно о характерных особенностях лица, оставившего дорожку следов обуви. Тем самым упускается возможность оказать неоценимую помощь в выдвижении и проверке оперативно-розыскных версии, розыске преступника по горячим следам, планировании неотложных оперативно-розыскных мероприятий.

Дорожкой следов называется непрерывный ряд следов, оставленных последовательно обувью с правой и левой ноги человека. Протяженность дорожки следов может быть различной. Чем она длиннее, тем больше возможностей для установления по ней признаков лица. Минимальной (в плане возможности такого исследования) считается дорожка следов, по протяженности соответствующая 7-8 шагам.

В дорожке следов необходимо выделять следующие элементы (рис. 1): 1)линию направления движения; 2)линию ходьбы; 3)длину шага правой (левой) ноги; 4)ширину постановки ног;

5)угол разворота правой (левой) стопы.

Рис. 1. Элементы дорожки следов ног:

АВ — линия направления движения; АБ — длина шага правой ноги; БВ — длина шага левой ноги; ВГ— ширина постановки ног; а— угол постановки левой ступни; ft— угол постановки правой ступни

Линия направления движения указывает направление, в котором происходит перемещение человека в процессе его ходьбы. Форма этой линии в значительной степени определяется физическим и психическим состоянием лица.

Линия ходьбы представляет собой ломаную линию, соединяющую центры отображений задних срезов каблуков в следах обуви1. По данной линии происходит перемещение центра тяжести тела во время ходьбы или бега, об особенностях этого перемещения и будет свидетельствовать ее конфигурация.

Длина шага — это величина размаха переносимой вперед ноги. Выделяют длину шага правой и левой ноги. Их показатели могут быть различными.

Существует два мнения относительно количественного выражения длины шага. Согласно первому длина шага правой (левой) ноги представляет собой кратчайшее расстояние между центрами отображений задних (когда они выражены неотчетливо, то передних) срезов каблуков в следах последовательно правой и левой ног. Второе мнение заключается в том, что длиной шага признается расстояние по линии направления движения, на которое человек продвинулся при замахе ноги.

Первая количественная величина длины шага представляется более обоснованной и приемлемой ввиду того, что, во-первых, именно она характеризует динамическую структуру движения нижних конечностей, фиксирующуюся в дорожке следов; во-вторых, она может быть измерена в дорожке следов с гораздо большей точностью, чем вторая величина.

Длина шага зависит от скорости передвижения человека, его роста, возраста, пола и других характеристик.

Ширина постановки ног представляет собой расстояние, определяющее поперечную расстановку ног человека в процессе ходьбы или бега.

На ширину постановки ног помимо анатомических особенностей человека, выражающихся в своеобразии походки, существенное влияние могут оказывать груз, переносимый лицом, и его профессия.

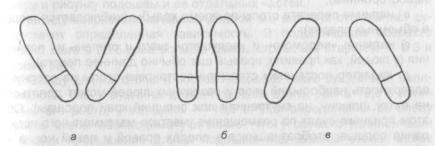

Угол разворота стоп отражает положение стоп правой и левой ног в момент их соприкосновения со следовоспринимающей поверхностью. Каждой ноге присущ свой угол разворота стоп. Он может быть (рис. 2):

Рис. 2. Виды угла разворота стоп

а) положительным (носки стоп при ходьбе повернуты наружу); б) нулевым (когда осевые линии следов стоп параллельны линии направления

движения); в) отрицательным (носки стоп при ходьбе повернуты внутрь).

Угол разворота стоп характеризует не только особенности ходьбы конкретного лица, но и может свидетельствовать о его поле (у мужчин он обычно больше, чем у женщин), перенесенных им заболеваниях нижних конечностей.

Дорожка следов обуви человека содержит комплекс признаков, складывающихся:

а) из элементов дорожки следов (данные элементы свидетельствуют об особенностях походки человека, зафиксированных в дорожке следов, и называются функциональными);

б) из признаков ног, отображающихся в отдельных следах и характеризующих анатомическое строение ступней (анатомические признаки);

К функциональным признакам следует отнести количественные показатели следующих элементов дорожки следов обуви человека:

а) длина шагов правой и левой ноги; б) угол разворота стоп; в) ширина постановки ног;

1 В настоящем учебнике не рассматривается дорожка следов, образованная босыми ногами.

Кроме того, функциональными признаками являются также:

а) форма линии направления движения и ходьбы; б) характер распределения тяжести тела (наблюдается только в объемных следах и

может быть равномерным, правосторонним или левосторонним); в) наличие переката стопы во время ходьбы (наблюдается лишь в объемных следах);

г) наличие «ведомого» и «ведущего» шага и степень их различия (у людей, как правило, правый шаг обычно длиннее левого);

д) характер постановки стоп (при постановке стопы на опорную поверхность наибольший упор у различных людей может делаться на пятку, плюсну, на внутренний или внешний край подошвы). Об этом признаке судят по размещению участков максимального истирания подошв, отобразившихся в следах правой и левой ног, а в объемных следах, кроме того, и по наличию наибольшего углубления у отображения внешнего либо внутреннего края подошвы.

Перечень анатомических признаков зависит от того, оставлена ли дорожка следов босыми ногами, одетыми в чулки (носки), обутыми ногами.

По следам, оставленным обувью, можно судить (иногда лишь ориентировочно) только о длине ступни и, в определенной степени, о ширине ее плюсны и свода.

Совокупность названных признаков дорожки следов обуви позволяет сделать предположительное суждение об отдельных характерных признаках лица и тем самым выделить его из числа других подозреваемых лиц. Так, по качественному и количественному выражению этих признаков, взятых в совокупности, можно ориентировочно определить следующие характерные признаки лица:

а) |

пол, возраст, рост, вес; |

б) |

наличие у него аномалии в функционировании ног; |

в) |

профессию; |

г) |

наличие у него специальной спортивной подготовки. |

О поле лица судят, исходя из анализа длины шагов, величины угла разворота стоп, а также типа обуви, отобразившейся в следах. Так, длина шага мужчины среднего роста при ходьбе составляет в среднем 70-85 см. У женщин этот показатель меньше на 20-25 см. При увеличении темпа движения длина шагов возрастает. В частности, длина шагов у мужчин при медленном беге достигает 85-100 см, а при быстром 150 см и более. Названную величину необходимо получать при исследовании дорожки следов как ограниченной длины (или состоящей из отдельных, не последовательно расположенных следов ног), так и значительной по протяженности. Угол разворота стоп у мужчин составляет в среднем 18-25°, у женщин — 12-20°.

По типу обувь подразделяется на мужскую, женскую и детскую. О нем судят по отобразившимся в следе конструкции, форме, размеру и рисунку подошвы и ее отдельных частей.

Между возрастом человека, длиной его шагов и ступней ног существует определенная зависимость. В подростковом возрасте длина шага в 2,75 раза больше длины стопы, а в старшем

— в 3 и более раз.

Между длиной стопы и ростом человека также существует зависимость. Так, у мужчины длина подошвы стопы равна 15,8% величины его роста, у женщины -- 15,5%. При определении по следу длины стопы необходимо учитывать, что у обуви с удлиненными носками превышение длины подошвы над длиной стопы может достигать 3-4 см. В остальных случаях названное превышение находится в пределах от 1 до 2,5 см и зависит от способа крепления подошвы с верхом обуви. Например, для мужской обуви с рантопришивным способом крепления подошвы такое превышение составляет 1,2-1,3 см, с клеевым — 0,75-0,35 см, с винтовым или шпилечногвоздевым креплением 1-1,1 см.

Если подошва обуви отобразилась в следе неотчетливо по продольной оси, то целесообразно по масштабному фотоснимку мысленно восстановить недостающую часть и с учетом этого по данному снимку произвести замер общей длины следа.

О примерном весе человека можно судить по глубине следов на мягком грунте или снегу.