Экзамен зачет учебный год 2023 / Криминалистика / Техника / трасология / трасологическая экспертиза

.pdfпринадлежность шины, оставившей след. Для этого исследуют общие признаки, отобразившиеся в следе (размеры в целом, ширину и шаг беговой дорожки, рисунок протектора и размеры его отдельных элементов и т. д.), позволяющие установить модель шины. В случаях когда полученные данные соответствуют нескольким моделям шин, перечисляют все эти модели.

Явное несоответствие выявленных общих признаков идентифицирующего объекта с общими признаками проверяемого дает возможность эксперту сделать вывод об отсутствии тождества. Если результаты сравнения общих признаков не позволяют исключить проверяемую шину, то переходят ко второму этапу раздельного исследования — изучению частных признаков. Для этого в следах выделяют наиболее четкие отображения индивидуальных особенностей шины (неокрашенные участки в поверхностном следе, выступы и углубления в слепке), определяют их форму, размеры, местоположение относительно краев беговой дорожки и взаиморасположение. Затем совокупность выявленных признаков оценивают с точки зрения ее индивидуальности и достаточности, что позволяет решить вопрос о пригодности следа для дальнейшего анализа.

Таким же образом исследуют шину или экспериментальные следы, присланные в качестве объектов сравнения, причем уже на этом этапе сопоставляют общие и наиболее ярко выраженные частные признаки. Их различие служит основанием для вывода об отсутствии тождества и окончания исследования.

При совпадении указанных признаков приступают к локализации участка беговой дорожки, которым мог быть оставлен след. Наиболее простой способ поиска — это разбить поверхность шины на несколько участков и последовательно их изучить.

Дальнейшее детальное исследование локализованного участка ставит своей целью не только выявить все особенности рельефа, но и определить их происхождение (в результате изготовления, эксплуатации или ремонта). Эти особенности изучают и оценивают с точки зрения их конфигурации, размеров места положения и взаиморасположения. В заключение проводят анализ идентификационных признаков исследуемой шины и дают оценку ее пригодности для дальнейшего исследования.

Экспертный эксперимент. Основные задачи данного этапа заключаются в проверке механизма следообразования, устойчивости отображения признаков и в получении образцов для сравнительного исследования. Необходимо при проведении эксперимента создать условия, с одной стороны, максимально приближенные к тем, которые были в момент следообразования, а с другой — позволяющие наиболее четко и полно изучить отображение индивидуальных особенностей шины. Для этого она должна быть тщательно очищена от грязи. Экспериментальные поверхностные следы получают на ровной площадке, покрытой плотной бумагой. На беговую дорожку шины предварительно наносят типографскую краску, а затем делают не менее двух оттисков полной окружности шины (если следообразующий участок не установлен) или определенного участка. При необходимости изготовления гипсового слепка используется мягкий увлажненный грунт.

Вместе с тем экспериментальные следы, полученные экспертом в лабораторных условиях, не всегда удовлетворяют требованиям, предъявляемым к образцам для сравнительного исследования, так как не учитываются давление воздуха в шине и нагрузка на нее в момент следообразования. Поэтому в необходимых случаях экспертный эксперимент проводят в тех же условиях, при которых произошло расследуемое событие.

Сравнительное исследование является наиболее важным этапом рассматриваемой стадии. В основном здесь применяется метод сопоставления, реже — наложения одномасштабных фотоснимков или совмещения выделенных признаков.

Метод сопоставления признаков объектов заключается в непосредственном сравнении (его копий) с протектором покрышки или экспериментальным следом. Вначале сопоставляют одноименные общие, а затем частные признаки. Их сравнивают по форме, размерам, местоположению и взаиморасположению. При этом участвуют возможные искажения перечисленных признаков, обусловленные эластичностью шины и различными условиями следообразования. При сравнении можно использовать и принцип построения геометрических фигур, который заключается в следующем: однозначные признаки соединяют прямыми линиями, после чего сопоставляют полученные геометрические фигуры (их форму, размеры сторон, углы между сторонами).

Используются также координатные сетки, впечатываемые в фотографии либо просто накладываемые на изображение во время сравнительного исследования.

Способ совмещения признаков применяют в основном для сравнения динамических следов. Способ наложения изображений эффективен, если следы (их копии) равновелики или подобны образовавшим их объектам. Ввиду того, что такое идеальное отображение признаков, как отображение динамических следов транспорта в практике встречается редко, то методы

совмещения и наложения обычно не применяются.

Оценка результатов исследования и формулирование выводов

Результаты раздельного и, главным образом, сравнительного исследований оцениваются исходя из общих положений трасологической экспертизы, с учетом не только признаков объектов, но и особенностей механизма следообразования.

В процессе идентификационного исследования эксперт, как правило, не устанавливает полного совпадения признаков. Наряду с совпадениями обнаруживают и ряд различий, из-за чего возникает вопрос о последовательности оценки признаков. Практика показывает, что целесообразнее начинать с выяснения идентификационного значения различающихся признаков. Эксперт должен установить, появились ли они в результате видоизменения или разных условий отображения одного и того же признака либо это отображения двух различных признаков. Если различия закономерны и общие признаки не совпадают либо общие признаки совпадают, но различаются частные, то следует сделать вывод об отсутствии тождества. Здесь очень важно отграничить различающиеся признаки от ложных (мнимых) различий, возникающих из-за деформации объекта, которая влечет за собой искажение признаков. С учетом этого, эксперт должен производить оценку различий, основываясь на признаках, характеризующихся определенной устойчивостью к искажениям, например таких, как взаиморасположение особенностей.

После изучения различий эксперт переходит к оценке совпадающих признаков. Они рассматриваются с точки зрения достаточности, устойчивости, индивидуальности выявленной совокупности совпадающих признаков.

Достаточность совокупности выявленных признаков определяется с учетом их идентификационной значимости (частоты встречаемости) и количества. Наибольшую значимость имеют местоположение и взаиморасположение признаков, в то время как форма и размер деталей на шине подвержены существенным изменениям, а их отображениям свойственны отклонения.

Оценка степени устойчивости отображенных признаков является важным фактором исследования, позволяющим повысить надежность выводов. Так, признаки производственного происхождения (недопрессовки, отсутствие перемычек и др.) в процессе эксплуатации шины, как правило, уменьшают свою глубину и лишь незначительно форму и размер на поверхности. Иными словами, внешнее строение их достаточно устойчиво, по сравнению с аналогичными признаками, возникшими при эксплуатации (трещины, разрезы и др.), изменение которых происходит быстрее.

Экспертный вывод готовится на протяжении всего хода экспертизы и основывается на результатах детального исследования, а также количественно-качественной характеристике совпадающих и различающихся признаков. Если формулируется общий вывод о наличии тождества, эксперт должен объяснить причины возникновения тех или иных различий. При отрицательном выводе о тождестве следует давать всю возможную информацию об искомом объекте.

Вывод в категорической положительной форме формулируется таким образом: «След, зафиксированный в гипсовом слепке, изъятом с места происшествия (конкретно), образован протектором шины модели... установленной на левом переднем колесе автомобиля...».

При категорическом отрицательном выводе эксперт указывает: «След, зафиксированный в гипсовом слепке, изъятом с места происшествия (конкретно), образован не шиной, установленной на автомобиле... Данный след образован шиной модели... которая может быть установлена на автомобилях следующих марок...».

Оформление материалов исследования. Структурно заключение эксперта состоит из трех частей: вводной, исследовательской и выводов, которые отражают ход и результаты исследования.

Вводная часть, где излагаются обстоятельства дела, должна содержать все имеющиеся данные как о следах, так и о проверяемой шине (величину пробега, дорожно-климатические условия ее эксплуатации за период между событием преступления и моментом изъятия, сведения о возможном ремонте и т. д.).

В исследовательской части представлены данные, полученные экспертом в ходе предварительного и длительного исследований каждого следа, проверяемой шины или ее экспериментальных образцов.

От результатов исследования и формы выводов существенно зависит и содержание фототаблицы, прилагаемой к заключению эксперта.

Если сделан отрицательный вывод о наличии тождества и определена модель шины, оставившей след, то содержание фото-

265

таблицы такое же, как и при установлении модели шины. В случае положительного результата идентификационной экспертизы в фототаблицу необходимо поместить, кроме снимков общего вида объектов, увеличенные изображения участков с наиболее важными совпадающими деталями, а на снимке шины отметить часть беговой дорожки, соответствующей данному следу.

Экспертиза следов колес с жесткой шиной проводится по методике, принципиально не отличающейся от следов пневматических шин.

Выше отмечалось, что на местах дорожно-транспортных происшествий кроме следов шин остаются другие следы. Определенные следы проявляются и на самом транспортном средстве.

Следы столкновения исследуются по методике исследования следов орудий взлома. Однако в данном случае вопрос решается не по одному следу, оставленному какой-либо частью автомобиля, а по совокупности всех следов, возникших в результате столкновения. Поэтому отделять какие-либо детали транспортного средства для проведения экспертизы нельзя, так как при этом уничтожается много признаков (высота, положение, взаимное расположение).

Отделившиеся от автомобиля части исследуются по методике установления целого по частям, аналогично исследуются и обрывки одежды потерпевшего, обнаруженные на автомобиле.

Частицы краски и каких-либо других веществ направляются на химическое или другое исследование.

Обнаружение, фиксация и тщательное исследование всех следов транспортных средств служат быстрейшему установлению события происшествия и розыска лиц, его совершивших.

§ 6. Экспертиза следов гусениц, колесного гужевого транспорта и саней

Экспертиза следов гусениц, колесного гужевого транспорта и саней выполняется по общепринятой методике трасологической экспертизы. Однако правильное проведение исследования требует от эксперта знания механизма следообразования, а также особенностей отображения и анализа признаков следообразующего объекта.

Следы гусениц. Следы гусениц возникают вследствие статического (по нормали) и динамического (по касательной) воздействий тракторов на следовоспринимающую поверхность. При этом динамическое воздействие очень незначительно и проявляется лишь в начале и конце контакта. В объемных следах за счет скольжения образуется сдвиг.

К числу общих признаков ходовой части гусеничных транспортных средств следует отнести:

-размер колеи;

-ширину и шаг (длину одного звена) гусеницы;

— количество звеньев;

— форму и размер грунтозацепов.

Для определения ширины колеи необходимо измерить расстояние между следами гусениц:

либо по центру, либо между их внутренним и наружным краями.

Ввиду того что в поверхностных следах отображаются лишь гребни грунтозацепов, общая ширина которых несколько меньше полной ширины звена гусеницы, последнюю можно измерить только в объемном следе.

Общее количество звеньев устанавливают, если в следе имеются два последовательных отображения одной и той же особенности.

Частными признаками гусениц (звеньев) являются наличие, форма, размер, местоположение и взаиморасположение различных повреждений и дефектов грунтозацепов. Эти признаки отображаются, как правило, в объемных следах.

Следы колесного гужевого транспорта. К колесному гужевому транспорту относятся

повозки, у большинства которых используются деревянные колеса с металлическими шинами. Протяженность их следов на месте происшествия, как правило, невелика. При этом в роли объектов исследования выступают чаще всего объемные следы, зафиксированные в гипсовых слепках. Изготовление колес носит в основном кустарный характер, поэтому они являются носителями целого комплекса индивидуальных особенностей.

Косновным деталям колеса относятся: центральная ступица, ступицы и деревянный обод. На обод одевают предварительно разогретую сварную металлическую шину в виде обруча. После охлаждения шина плотно охватывает обод, а для надежности дополнительно крепится к нему с помощью муфт, болтов и гвоздей.

Часто ширина обода и шина не соответствуют друг другу, или при одинаковой ширине шина несколько смещена относительно обода. Указанная особенность отображается в следе в виде уступа.

При исследовании колес с металлическими шинами в качестве идентификационных признаков могут быть использованы:

— длина окружности, ширина и толщина металлической шины;

— ширина обода;

— форма, размеры сварочного шва;

— наличие, форма, размеры, местоположение и взаиморасположение средств крепления шины (головок, болтов, гвоздей и т. д.);

— наличие, форма, размеры, местоположение и взаиморасположение неровностей в виде выступов и углублений, образовавшихся в процессе изготовления или эксплуатации шины.

Необходимо отметить, что при проведении данного исследования идентифицируемым объектом является колесо, а не повозка, так как колеса на ней могли быть заменены. Замена металлической шины маловероятна, хотя и не исключена.

Следы саней. Следообразующими частями саней являются два деревянных полоза с укрепленными на них металлическими шинами. Полозья при перемещении по снежному покрову образуют плоскостные динамические следы скольжения. Исследование их проводится по общей методике трасологической экспертизы, но с учетом ряда особенностей механизма следообразования.

Движение полозьев чаще всего происходит в двух направлениях -продольном и боковом (раскат).

Если полозья расположены под углом друг к другу или к линии направления движения, образуемый след оказывается шире, чем сам полоз. Более того, даже в индивидуальных условиях в следе отображается лишь наиболее широкая контактирующая часть полоза или шины. Указанные особенности механизма следообразования в ряде случаев затрудняют или даже исключают возможность определения некоторых признаков.

Одним из основных общих признаков саней, кроме шины полоза, является их колея, определяемая расстоянием между серединами или наружной и внутренней границами следов полозьев.

Кчастным признакам относятся:

- размер, местоположение и взаиморасположение валиков и бороздок, являющихся отображением дефектов нижней поверхности полоза (трещин, заусениц и т. д.), а также средств крепления шины (гвоздей, болтов, шурупов и т. д.);

— соотношение ширины полоза и шины, а также положение последней относительно краев полоза ( на наличие металлической шины указывает ступенчатость следа).

Следует иметь в виду, что частные признаки обоих полозьев рассматриваются в совокупности, как признак одного объекта.

Выявленные особенности сравнивают с соответствующими характеристиками не только ходовой части исследуемых саней, но и, при необходимости, с экспериментальными следами, полученными в условиях, аналогичных существовавшим на месте происшествия.

При оценке выявленных различий учитывают особенности механизма следообразования.

ЛИТЕРАТУРА

1. Белкин Р. С. Курс криминалистики: В 3 т. М., 1997. Т. 2.

2.Грановский Г. Л. Основы трасологии (Особенная часть). М., 1974.

3.Житомирский М. М., Прищепа В. М. Криминалистическое исследование следов

автомобильных |

шин |

со |

съемным |

протектором |

// |

Криминали |

стика и судебная экспертиза. 1973. № 10. |

|

|

|

|

||

4.Зуев Е. И., Капитанов В. Е. Трасологические исследования по делам о дорожнотранспортных происшествиях. М., 1983.

5.Ивашков В. А., Слепнева Л. И. Предварительное исследование материальных объектов на месте происшествия. М., 1992.

6.Ищенко П. П. Получение розыскной информации в ходе предварительного исследования следов преступления. М., 1994.

7.Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Ю. И. Скуратова, В. М. Лебедева. М., 1997.

8.Криминалистика / Под ред. В. А. Образцова. М., 1995.

9.Криминалистика: Учебник для вузов МВД России. Т. 2: Техника, так тика, организация и методика расследования преступлений. Волгоград, 1994.

10.Криминалистическая экспертиза. М., 1968.

11.Криминалистическая экспертиза: Курс лекций. Вып. 1: Трасологическая экспертиза / Под ред. Б. П. Смагоринского. Волгоград, 1996.

12.0 безопасности дорожного движения: Закон РФ от 15 ноября 1995 г.

13.Осмотр места происшествия / Под ред. И. М. Дворкина. М., 2000.

14.Особенности исследования некоторых объектов традиционной криминалистической экспертизы: Учеб. пособие / Под ред. В. А. Снеткова. М., 1993.

15.Отпечатки протекторов шин транспортных средств. М., 1987.

16.Правила дорожного движения Российской Федерации. М., 1995.

17.Применение данных трасологии при расследовании дорожно-транспортных происшествий. М., 1976.

18.Пророков И. И. Криминалистическая экспертиза следов. Волгоград,

1980.

19.Сова Ф. П. Следы шин автотранспортных средств и их использование в розыскной и следственной практике. М., 1978.

20.Судебная транспортно-трасологическая экспертиза. М., 1977. 21.Транспортно-трасологическая экспертиза по делам о дорожно-транспортных

происшествиях (диагностические исследования). М., 1988. Вып. 1, 2.

22.Трасология: Справочник. Ч. 2: Механоскопия. Волгоград, 1998.

23.Ярмак В. А., Жигалов Н. Ю. и др. Метод косвенного определения общих признаков автомобиля по следам поворота // Экспертная практика. М., 1992. №34.

ГЛАВА 9

ЭКСПЕРТНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОДЕЖДЫ И ЕЕ СЛЕДОВ

§ 1. Криминалистическое значение повреждений одежды и ее следов

Исследование следов одежды и ее повреждений значительно расширяет возможности криминалистической экспертизы и позволяет решить значительный круг вопросов, возникающих у следственно-судебных органов. Это связано с тем, что сама одежда весьма распространена как следообразующий и следовоспринимающий объект и нередко является вещественным доказательством по уголовным делам. Одежда с повреждениями может стать единственным источником, содержащим информацию об особенностях и механизме действия повреждающих предметов, особенно в тех случаях, когда по тем или иным причинам труп погибшего отсутствует, либо его мягкие ткани подверглись значительным гнилостным изменениям. На одежде при прочих равных условиях более полно и четко, чем на кожных покровах тела, отображаются особенности

строения следообразующего объекта.

Ранее практикой исследования повреждений на одежде занимались в основном судебные медики. Первым в этом отношении внес существенный вклад известный ученый, судебный медик и криминалист Н. С. Бокариус. Судебные медики предлагали уделять внимание определению соответствия отверстий на одежде поверхностям на теле, характеристике повреждений, оставленных, в основном, тупыми предметами. И только относительно недавно, в конце 40-х гг. XX в., благодаря усилиям ученых X. М. Тахо-Годи и Ю. М. Кубицкого было доказано, что наличие механических повреждений на одежде ставит ее в ряд объектов трасологического исследования. Указанные мнения в какой-то степени повлияли на развитие понятийного аппарата данной экспертизы. Таким образом, экспертиза следов на одежде относилась к криминалистическому исследованию повреждений одежды механического характера.

В настоящее время ученые пришли к выводу, что исследование повреждений одежды более широкое и соответствующее современной криминалистической теории и практике понятие, так как исследуются не только повреждения на одежде, но и другие результаты ее контакта с предметами и окружающей средой. Об этом свидетельствуют, например, следы термического и химического воздействия. Специфическая особенность предметов одежды требует особого подхода к описанию фиксации и оценки идентификационной значимости повреждений одежды и ее следов.

Одежда, в отличие от мягких тканей тела человека, способна отображать и долгое время сохранять признаки следового контакта, что очень важно для процессов идентификации и диагностики.

Криминалистическое исследование повреждений одежды и ее следов позволяет выявить широкий круг интересующих следствие вопросов и дать соответствующие ответы, способствующие установлению истины по делу. Важнейшей задачей совершенствования трасологического исследования данных объектов является разработка новых методик и приемов качественного изучения указанных следов во всем их многообразии. Отметим, что производство комплексных исследований при проведении экспертиз следов одежды и ее повреждений наиболее полно отвечает потребностям криминалистической практики.

§ 2. Классификация материалов одежды, ее конструктивные особенности и технология изготовления

Все изделия одежды подразделяются на бытовые и специальные. Различают, в соответствии с их назначением, пять классов бытовых изделий одежды: а) бельевые; б) верхние; в) чулочно-но- сочные; г) перчаточные; д) головные уборы и платочно-шарфовые. В каждом классе, в свою очередь, выделяют группы одежды в зависимости от ее половозрастного назначения, а в группах

— подгруппы, в зависимости от сезона, для которого она предусмотрена (весенне-осенняя, зимняя, летняя). Внутри каждой подгруппы разграничивают виды изделий одежды.

Специальная одежда служит для защиты человека при неблагоприятных условиях труда (от воздействия температуры, воды, кислот и др.).

Для изготовления одежды используются основные и дополнительные материалы. Первые подразделяются на текстильные, кожевенные и пленочные. В основном изделия одежды изготавливают из текстильных материалов, среди которых различают три вида: ткани, трикотаж и нетканые материалы.

Трикотаж — вязаное полотно или готовое изделие, полученное из одной или нескольких нитей образованием петель и их взаимным переплетением. К трикотажным материалам относятся гладь (чулки, носки, перчатки, варежки и т. п.), ластик (бельевой, спортивный и верхний трикотаж) и атлас (легкие платья и бельевые изделия). По структуре трикотаж подразделяют на поперечно-вязаный (кулирный) и основовязаный, одинарный (однофонтурный) и двойной (двухфонтурный). Петля является основным элементом трикотажа.

Петли, находящиеся в одном горизонтальном ряду, образуют петельный ряд, а нанизанные одна на другую по вертикали — петельный столбик. Расстояние между центрами двух смежных петельных столбиков называется петельным шагом, между центрами двух петельных рядов — высотой петельного ряда.

Плотность трикотажа характеризуется количеством петель, заключенных в квадрат со

стороной 5 см. Различают плотность по горизонтали (Рг) — число петельных шагов (столбиков) и плотность по вертикали (Рв) — число петельных рядов. Общая плотность трикотажа выражается произведением:

Рис. 1. Строение кулирной глади: А — петельный шаг, В — высота петельного ряда

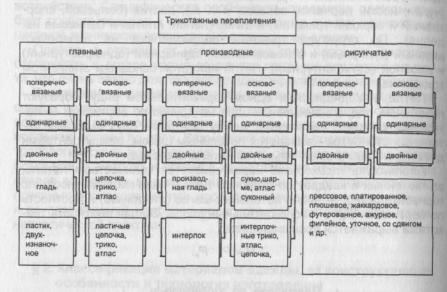

Все трикотажные переплетения подразделяют на три группы: главные, производные и рисунчатые (рис. 2).

Рис. 2. Классификация трикотажных переплетений

Главные переплетения могут быть кулирными (гладь, ластик, двухизнаночное) и основовязаными (цепочка, трико, атлас). Они состоят из одинаковых петель, сочетание которых представляет простейшую структуру. Рассмотрим виды переплетений данной группы.

Гладь — одинарное переплетение, наиболее часто встречающееся в практике. С лицевой стороны рисунок выглядит в виде петельных дуг..

Ластик — двойное переплетение, обе стороны которого состоят из лицевых и изнаночных петельных столбиков. Независимо от их чередования, лицевая и изнаночная стороны изделия по внешнему виду одинаковы.

Двухизнаночное переплетение с обеих сторон напоминает по внешнему виду изнанку глади. Цепочка — переплетение, состоящее из петель одной нити, нанизанных друг на друга. Оно применяется главным образом в сочетании с другими видами переплетений для получения

рисунчатого трикотажа.

Трико характеризуется зигзагообразным строением петельных столбиков. Его используют, как правило, в сочетании с другими переплетениями для образования основы рисунчатых переплетений.

Атлас отличается тем, что каждая нить последовательно образует петли во всех столбиках со сдвигом на одну петлю в новом ряду по отношению к предыдущему. Данное переплетение применяют, в частности, для выработки бельевых изделий, а также полотен для легких платьев.

Производные переплетения представляют собой сочетание петель, относящихся к одному или разным видам главных переплетений. Наиболее характерным из них является интерлочное (двуэластичное) переплетение, т. е. сочетание двух ластиков, соединенных между собой таким образом, что в промежутках между каждыми двумя петельными столбиками одного ластика размещается петельный столбик другого.

Рисунчатые переплетения образуются на основе главных и производных переплетений. Они используются для получения изделий с рельефными узорами или определенными физикомеханическими свойствами. К данной группе относятся, например, жаккардовое и неполное переплетения.

Ткань — изделие, изготовленное в процессе ткацкого производства переплетением взаимно перпендикулярных нитей — продольных (основных) и поперечных (уточных). В некоторых случаях применяются дополнительные системы нитей, служащие для образования ворса, узоров и т. д. Принципиальным отличием тканей от трикотажа является отсутствие петельной структуры.

Основными характеристиками ткани является раппорт (повторяющийся рисунок) и плотность ткани, которая определяется подсчетом основных и уточных нитей на площади 1 см2.

Переплетения нитей в тканях подразделяются на главные, или простые; мелкоузорчатые; сложные; крупноузорчатые, или жаккардовые.

Главные переплетения включают полотняное, саржевое, атласное, сатиновое.

Полотняное переплетение наиболее распространено в практике. Его получают путем поочередного перекрытия нитей утка нитями основы. Лицевая и изнаночная стороны ткани одинаковы. Полотняное переплетение применяется для выработки всех видов тканей.

Саржевое переплетение характеризуется наличием диагональных полос, которые направлены к боковой стороне полотна под углом, близким к 45°. Данное переплетение используется при выработке хлопчатобумажных (платьевых, костюмных), льняных, шерстяных (платьевых, костюмных) и шелковых (платьевых, подкладочных) тканей. На лицевой стороне этих тканей диагонали направлены снизу вверх слева направо, а на изнаночной -- снизу вверх справа налево.

Сатиновое и атласное переплетения позволяют получать ткань с гладкой блестящей лицевой поверхностью, которая в первом случае застилается нитями утка, во втором — нитями основы. Сатиновое переплетение применяется для выработки сатинов, атласное — льняной костюмной ткани, шерстяных пальтовых, шелковых платьевых и подкладочных тканей.

Мелкоузорчатыми являются переплетения, полученные на основе комбинации простых переплетений.

К сложным относятся переплетения, имеющие несколько систем основных или уточных нитей. Наибольшее распространение получили двойные ворсовые переплетения.

Крупноузорчатыми (жаккардовыми) называются переплетения, в которых раппорт состоит из множества (более 24) нитей основы.

Кожевенные материалы. При производстве изделий одежды используется кожа, вырабатываемая из шкур овец, свиней, коз, лошадей, крупного рогатого скота, моржей, тюленей, а также кожа рыб и пресмыкающихся (рептилий). Для изготовления перчаток применяются кожи из шкур овец, собак, свиней, а для изготовления верхней одежды — в основном кожи из шкур овец и свиней. В процессе выделки кожи после удаления наружного слоя на ее поверхности наблюдается рисунок в виде выступов и бороздок, называемых мереей.

Свиная кожа отличается значительной пористостью. На ее изнаночной стороне отчетливо видны отверстия от щетины.

Козлина характеризуется наличием глубоких бороздок. Отверстия (в форме полумесяца), оставшиеся от остевых волос, располагаются группами (по 5-8). По сравнению со свиной кожей лицевая поверхность козлины более плотная.

Овчина, в отличие от козлины, имеет одиночные отверстия от волос. Ее лицевая поверхность почти гладкая.

Нетканые материалы получают из текстильных нитей и волокон путем набивки, прошивки или наклейки на какую-либо основу. Наиболее часто эти материалы (войлок, фетр) используют для изготовления обуви (валенки) и головных уборов (шляпы).

Пленочные материалы, получаемые из синтетических высокомолекулярных веществ, широко используются для изготовления хирургических и анатомических перчаток. Разновидностью пленочных материалов являются различные искусственные кожи на тканевой или трикотажной основе.

Дополнительными материалами, используемыми для изготовления изделий одежды, являются швейные нитки и одежная фурнитура.

Швейные нитки классифицируются по числу сложений, крутке и толщине. В частности, при производстве изделий одежды применяются нитки в три сложения.

Различают следующие основные четыре группы видов сырья, из которого изготовлены сами материалы одежды:

а) натуральные волокна — хлопок, лен, пенька, шерсть, шелк, кожа и др.; б) искусственные волокна — вискозные, ацетатные и др.; в) синтетические волокна — капрон, нитрон, лавсан и др.; г) смешанные натуральные и химические волокна.

К одежной фурнитуре относятся пуговицы, крючки, петли, пряжки, кнопки, которые нередко отображаются в следах.

Все изделия одежды по способу изготовления можно условно разделить на кроеные, регулярные и комбинированные. Первые получают из предварительно кроеных деталей. Регулярные изделия (чулочно-носочные, вязаные перчаточные) производятся полностью на одной машине либо из деталей, которыми в процессе изготовления придается требуемая форма. Комбинированным присущи признаки обоих видов изделий.

Соединение и отделка деталей одежды, а также обработка их краев осуществляются тремя способами: ниточным, клеевым и сварным. Место соединения деталей называется швом, а расстояние между проколами иглой соединяемых материалов — стежком. Последовательный ряд стежков образует строчку.

Рис 3. Классификация ниточных швов

Ниточные швы, используемые наиболее часто при изготовлении одежды, подразделяются на соединительные, краевые и отделочные (рис. 3).

Клеевой способ применяют при обработке отдельных узлов одежды (бортов, воротника, спинки, карманов и т. д.) с целью придать им определенную форму, упругость, жесткость. Сварным способом соединяют детали одежды из пленочных или синтетических текстильных материалов.

§ 3. Понятие и классификация повреждений на одежде

В общекриминалистическом смысле повреждения одежды являются разновидностью более широкого понятия — следов на одежде. Однако в экспертной практике повреждения и следы на

одежде рассматриваются в виде отдельных самостоятельных групп, каждая из которых характеризуется своими специфическими признаками.

Повреждением одежды считается нарушение ее целостности в результате воздействия механических, термических и химических факторов.

Следом на одежде является материально-фиксированное отображение внешних признаков строения контактной поверхности воздействующего объекта.

В свою очередь, при рассмотрении следов с точки зрения объекта криминалистического исследования их можно классифицировать на:

1.Следы-отображения внешнего строения контактирующих частей.

2.Следы-вещества (металлизация, продукты сгорания порохового заряда и т. п.). Повреждения на одежде можно подразделить на повреждения от острых и тупых орудий

(предметов).

Острые орудия в силу своих конструктивных особенностей осуществляют колющее, режущее, пилящее, рубящее или комбинированное воздействие на определенный точечный или линейный участок поверхности воспринимающего объекта, которое ведет к расчленению или проникновению в него (ножи, топоры, ножницы и др.).

По конструктивным особенностям острые орудия могут быть режущими (ножи и т. п.), пилящими (ножовки, пилы), колющими (стилеты, кортики, заточки), комбинированными (колюще-режущие, колюще-рубящие, колюще-рубяще-режущие и пр.).

На разрешение |

криминалистической |

экспертизы |

одежды |

обычно ставят |

следующие |

||

вопросы: |

|

|

|

|

|

|

|

1. Причинены |

ли |

повреждения |

одежды |

острыми |

предметами, |

||

если да, то какими |

именно: |

режущими, |

колющими, |

колюще-режущими, рубящими? |

|||

2.Одним или несколькими острыми предметами причинены повреждения?

3.Каковы признаки клинка ножа, которым были причинены повреждения (ширина клинка, толщина клинка и форма его обуха, число лезвий, степень их заостренности)?

4.Какова форма колющего предмета и размеры его поперечного сечения?

5.Какова форма лезвия топора с учетом повреждений одежды?

Для того чтобы решить вопрос о происхождении исследуемого повреждения одежды (является ли оно разрезом, разрубом, колотым или колото-резаным), эксперту необходимо знать морфологические признаки, свойственные каждому из указанных видов повреждений, а в ряде случаев определить механизм образования повреждения. Определение механизма следообразования дает объективные основания для суждения о способе воздействия, т. е. позволяет установить наличие удара, перемещения, их направление и другие данные, важные для установления обстоятельств дела,

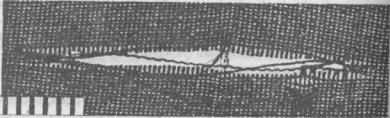

Резаные повреждения образуются при движении лезвия по поверхности ткани, в результате

чего может возникнуть как сквозное, так и поверхностное нарушение ее целостности (рис. 4). Разрезы могут быть прямой или кривой конфигурации (в зависимости от направления движения режущей части оружия). Они пересекают нити основы и утка под любым углом, что составляет один из самых характерных признаков, отличающий разрезы от разрывов. Края разрезов ровные и тем ровнее, чем острее лезвие режущего оружия, свободные концы нитей в краях находятся на одном уровне.

Рис. 4. Резаное повреждение от действия опасной бритвой

В повреждении могут наблюдаться перемычки, образующиеся за счет ослабления нажима на лезвие. Характерным признаком разреза является наличие за концевыми участками сквозного повреждения поверхностных дополнительных надрезов, возникновение которых связано с процессом резания, при котором лезвие сначала постепенно внедряется в ткань, а в конце постепенно выходит из нее. При сложении краев разреза «минуса» ткани не образуется. Свободные концы нитей не утончены, ровные, волокна в нитях нарушены на одном уровне. Это