Экзамен зачет учебный год 2023 / Криминалистика / Техника / трасология / трасологическая экспертиза

.pdf

-наземный транспорт;

-подземный транспорт;

— воздушный транспорт;

— водный транспорт.

Подземный транспорт является рельсовым транспортом и поэтому следов при движении не

оставляет. Точно так же не оставляет следов и водный транспорт. Воздушные транспортные средства оставляют следы лишь при взлете и посадке. Наземный транспорт объединяет две большие группы транспортных средств: - рельсовый транспорт;

— безрельсовый транспорт.

Если рельсовый наземный транспорт аналогичен подземному транспорту и его передвижение ограничено наличием рельсовых путей, то наземный безрельсовый транспорт передвигается по поверхности земли, оставляя при этом следы. Данные следы являются предметом исследования при различных происшествиях. Поэтому работникам подразделений внутренних дел чаще всего приходится встречаться с наземным безрельсовым транспортом.

Безрельсовый наземный транспорт классифицируется по способу передвижения, по устройству ходовых частей, по количеству осей и колес.

A.По способу передвижения:

1.Самоходный транспорт — все транспортные средства, приводимые в движение различными двигателями: автомобили, мотоциклы, тракторы, комбайны, экскаваторы, автокраны, аэросани и т. д.

2.Несамоходный транспорт — транспортные средства, приводимые в движение силой животных: лошадей, оленей, собак (телеги, тарантасы, двуколки, нарты, сани) и транспортные средства, приводимые в движение силой человека (велосипеды, тачки, ручные тележки, санки и т.

д.).

Б. По устройству ходовых частей:

1.Самоходный транспорт — колесный, гусеничный или на по лозьях.

2.Несамоходный — колесный или на полозьях.

B.По количеству осей и колес:

1.Самоходный транспорт имеет две, реже — три оси (военный транспорт имеет четыре и более осей).

2.Несамоходный транспорт обычно имеет две оси, реже — одну ось.

На одной оси может находиться одно, два, четыре и более колес.

Все эти транспортные средства оставляют следы при дорожно-транспортных происшествиях, а также при совершении преступлений, где транспортные средства используются в качестве орудий или средств преступления или являются предметом преступного посягательства.

Под следами транспортных средств понимают:

1.Следы, отображающие внешнее строение отдельных частей транспортного средства, например шин, гусениц, упора-подставки мотоцикла, бампера автомобиля, части кузова и т. д.

2.Части, составляющие с транспортным средством одно целое и отделившиеся от него при происшествии, например обломок ручки от дверцы или от бруса (доски) кузова, осколки фары и др.

3.Вещества, используемые при эксплуатации транспортных средств: смазочные

масла, тормозная жидкость, незамерзающая жидкость в радиаторе.

Обобщив вышесказанное можно дать следующее определение следам транспортных средств. Следы транспортных средств — это материально фиксированные отображения внешнего строения отдельных частей транспорта, отделившиеся части деталей транспорта и вещества, ис-

пользуемые при эксплуатации транспорта.

Следы, связанные с дорожно-транспортным происшествием, можно условно разбить на виды по механизму образования: на статические и динамические. По событиям, обусловившим их возникновение:

1. Следы столкновения — образуются от встречного, бокового или одностороннего движений сталкивающихся средств транспорта и при ударе движущегося транспорта с неподвижным транспортом или предметом. При этом на сталкивающихся объектах появляются следы вдавливания, скольжения, разлома, наслоения, отслоения, соскабливания. Данные следы — это следы «парные», которые возникают одновременно на столкнувшихся транспортных средст-

вах. Они соответствуют друг другу по форме, размерам, расположению относительно дороги и друг друга. Образуются они выступающими частями транспорта.

2.Описанные следы отличаются от следов переезда. Последние образуются в результате качения колес по лежащему предмету. Они проявляются в виде погнутостей, поломок или продавливания поверхности деталей транспорта.

На нижних поверхностях транспорта, совершившего переезд, могут оставаться царапины, следы скольжения или части от объектов, по которым проехал транспорт.

3.Следы наезда — как бы объединяют следы столкновения и неполный переезд. Если

это транспортное средство и человек, то они остаются на транспорте, совершившем наезд от удара о тело потерпевшего в виде вмятин или следов — отпечатков рук и одежды или следов скольжения тела, одежды по поверхности транспортного средства. Обычно на транспортных средствах следы образуются на поверхности передних частей — передние крылья, капот, радиатор

ит. д. На теле и одежде потерпевшего остаются следы транспортного средства — грунт с колес, краска, т. е. следы наслоения, а также образуются следы в виде разрывов, разрезов или размозжения частей тела и смятия одежды.

4.Следы качения — образуются при поступательно-вращательном движении колеса и представляют собой развертку круга на плоскости. Механизм их образования аналогичен механизму образования статических следов, поскольку в каждый конкретный момент отображение отдельных особенностей колеса возникает при статическом контакте: в момент кратковременного покоя объектов. Однако колесо при прокатывании всегда несколько проскальзывает (особенно ведущие) по следовоспринимающей поверхности, тем самым внося в процесс самообразования элементы динамики. Это выражается в том, что длина следа иногда бывает несколько короче участка колеса, которым след образован.

При образовании объемных следов качения происходит деформация отображения некоторых элементов рельефного рисунка, а именно поперечных углублений и выступов. Чем выше эти выступы и уже промежутки между ними, тем больше они деформируются и их отображение в следе изменяется. На отображения особенностей в следе оказывают влияние и физическое состояние, и свойства следовоспринимающего объекта — его эластичность, упругость, плотность

ит. д.

§ 2. Устройство и маркировка шины колес автомототранспортных средств

Транспортное средство непосредственно контактирует со следовоспринимающей поверхностью в первую очередь своей ходовой частью — колесами. Следы последних наиболее часто обнаруживают при осмотре места преступлений. Поэтому необходимо рассмотреть конструктивные элементы колес автотранспортных средств.

Колесо автотранспортного средства состоит из металлического обода (диска) и пневматической шины.

Шина автотранспортного средства — это комплект резины Для колеса, состоящей из покрышки, воздухонепроницаемой замкнутой тороидальной камеры и ободной ленты. Камерная шина имеет сложную конфигурацию, состоящую из различных конструктивных элементов. Имеются также бескамерные шины, где функцию камеры выполняет сама покрышка (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Камерная шина:

1— бортовая лента; 2— боковина; 3— слои корда; 4 — брекер; 5— протектор; 6— беговая дорожка; 7— каркас; 8— пятка; 9— борт покрышки; 10— носок; 11 — проволочное кольцо; 12— крепительные ленты крыла

Рис. 2. Бескамерная шина

Как следообразующий объект наибольший интерес представляет покрышка, ее устройство и конструктивные характеристики. Покрышка — прочная, эластичная, резинокордная оболочка,

защищающая камеру от механических повреждений. В покрышке различают протектор и боковины (или боковые поверхности).

Протектор — утолщенный наружный слой покрышки. Он состоит из беговой дорожки и грунтозацепов.

Беговая дорожка — часть протектора, соприкасающаяся с дорогой и имеющая рельефный рисунок между торцевыми ребрами грунтозацепов.

Рельефный рисунок беговой дорожки протектора включает следующие элементы: узкие и широкие канавки, щелевидные прорези и надрезы, продольные ребра, изолированные выступы. Эти элементы образуют шаг рельефного рисунка.

Типы рисунка протектора:

- дорожный (шашки или ребра, расчлененные канавками);

- |

направленный (несимметричный относительно радиальной плоскости колеса); |

- |

повышенной проходимости (высокие грунтозацепы, разделенные выемками); |

- |

карьерный (массивные выступы различной конфигурации, разделенные канавками); |

- зимний (выступы имеют острые кромки);

—универсальный (шашки или ребра в центральной зоне беговой дорожки, грунтозацепы по

еекраям) (рис. 3).

а — дорожный; б — направленный; в — повышенной проходимости; г — карьерный; д — зимний; е — универсальный

Шаг — это длина участка беговой дорожки, на котором наблюдаются все ее элементы, характеризующие рельефный рисунок. Шаг бывает постоянным и переменным.

В первом случае элементы рельефного рисунка, составляющие шаг, одинаковы по форме и размерам на всех участках беговой дорожки, т. е. беговая дорожка состоит из определенного количества равных по длине участков.

Постоянный шаг рисунка имеют шины мотоциклов, мотороллеров и всех грузовых

автомобилей. Длина шага колеблется от 42 до 510 мм.

Переменный шаг означает, что элементы рельефного рисунка, составляющие шаг, одинаковы по форме, но различны по размерам (по длине и ширине) на соседних участках беговой дорожки, т. е. беговая дорожка содержит определенное количество неравных по длине участков.

Переменный шаг рисунка изготавливают на шинах для легковых автомобилей в целях уменьшения шума при высоких скоростях. Длина шага бывает от 7,5-9 см до 120-134 см.

Камера — кольцевая эластичная резиновая труба с вмонтированным в нее вентилем для воздуха. Камера вкладывается в покрышку, накачивается воздухом и, являясь пневматической (воздушной) подушкой, смягчает удары колеса о неровности дороги при движении.

Обойная лента — прокладка между камерой и ободом колеса. В отдельных типах шин может отсутствовать.

В зависимости от величины внутреннего давления (т. е. давления в камере) выпускают два вида шин:

-высокого давления;

-низкого давления, которые в свою очередь подразделяются на баллонные и сверхбаллонные шины.

Шины высокого давления (давление воздуха от 5 до 7 атмосфер) очень прочные. Применяются на тяжелых грузовых автомобилях и автобусах.

Баллонные шины эксплуатируют при давлении от 1,75 до 5,5 атмосфер (чем больше размер шины, тем больше давление). Эти шины самые распространенные. Они применяются на легковых

игрузовых (кроме тяжелых) автомобилях.

Сверхбаллонные шины (давление от 0,8 до 1,75 атмосфер) обеспечивают повышенную проходимость по песку, снегу, вспаханному грунту и т. д., но быстро изнашиваются, а на мощеных дорогах не обеспечивают быстрого торможения.

В настоящее время для повышения проходимости автомобиля в трудных дорожных условиях применяются прочные, широкопрофильные шины и шины с регулируемым давлением воздуха.

Арочные шины отличаются от обычных по своей ширине. Они в 2-2,5 раза шире. Ставятся только на заднюю ось грузового автомобиля вместо спаренных. Давление воздуха в таких шинах от 0,5 до 2 атмосфер, из-за чего они подвергаются значительной деформации и быстро изнашиваются.

Широкопрофильные шины тоже шире обычных шин, но уже чем арочные. Конструкция их прочнее. Используются аналогично арочным шинам.

Шины с регулируемым давлением воздуха эксплуатируются на автомобилях, имеющих специальное устройство, позволяющее на ходу изменять давление воздуха в шине (ЗИЛ, «Татра» и др.), при уменьшении давления площадь контакта шины с дорогой увеличивается, следовательно, улучшается проходимость.

Шина имеет следующие размерные характеристики:

а) |

наружный диаметр; |

б) |

внутренний (посадочный) диаметр; |

в) |

ширина профиля (высота профиля). |

Названные характеристики указываются в миллиметрах или дюймах (1 дюйм — 25,4 мм). Между цифрами, обозначающими ширину профиля и внутренний (посадочный) диаметр шины, ставят знак «-», а между цифрами, обозначающими наружный диаметр и ширину профиля шины,

— знак умножения «х».

Так, запись «940x300-500» является обозначением широкопрофильной шины, имеющей:

-наружный диаметр — 940 мм;

-ширину профиля — 300 мм;

— внутренний диаметр — 500 мм.

На арочные шины наносится обозначение, состоящее из двух Цифр. Первая — наружный

диаметр шины, вторая — ширина профиля. Между цифрами ставится знак умножения «х». Шины одной размерной группы различаются по моделям. Основным отличительным

признаком модели шины является строение рисунка, протектора — его форма, размеры и расположение его элементов, ширина беговой дорожки. Модель шины обозначается сочетанием буквы или нескольких букв и цифры или числа, например М-107, ИК-7, ИЯВ-12.

При изготовлении шин на боковины покрышек заводы-изготовители наносят следующие

маркировочные обозначения:

1.Наименование или товарный знак завода.

2.Обозначение шины.

3.Год и месяц изготовления.

4.Серийный номер.

5.Норму елейности, которая определяет максимальную нагрузку.

6.Номер ГОСТа или ТУ.

7.Модель шины.

На боковинах шин Pirelli наряду с размерностью, индексами скорости и нагрузки наносятся адреса интернет-сайтов: www.pirelliP6.com, www.pirelliP7.com.

Все эти обозначения выполняются в виде рельефных надписей или выжигаются электроклеймами (ремонтные).

Помимо указанных, существуют шины со съемным протектором (типа PC). Эти шины эксплуатируют только на грузовых автомобилях. Они состоят из каркаса и одного или трех съемных протекторных колец. После износа их заменяют, а шину продолжают использовать.

§ 3. Идентификационные признаки транспортных средств, отображающиеся в следах

шин

Транспортные средства обладают определенным комплексом признаков, которые характеризуют их типы, виды модели и конкретные экземпляры. Часть отображается в следах шин. Такими признаками являются: колея передних и задних колес, база, количество колес, модель шины.

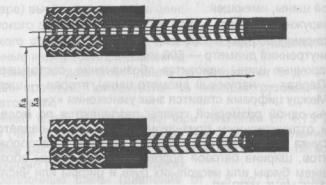

Рис. 4. Определение ширины колеи транспортного средства

Колея — расстояние между колесами одной оси (не следует путать колею автомобиля, как

одного из его важнейших признаков, с колеей на дороге в виде раскатанного колесами, углубленного в виде канавки следа) (рис. 4). По следам ее величина определяется расстоянием между одноименными (правыми или левыми) боковыми границами следов. У транспорта, имеющего спаренные колеса на задней оси, колея соответствует расстоянию между серединами левой и правой пары колес или боковыми границами следов наружного колеса правой пары и внутреннего левой пары или наоборот.

При прямолинейном движении транспортного средства следы передних колес частично или полностью перекрываются следами задних колес, поэтому колею передних колес можно измерить лишь по следам, образованным на повороте. Измерение колеи следует производить строго по перпендикуляру к продольным осевым линиям следов, на участке выхода из поворота (объезда) на прямую, где она в меньшей степени подвергается искажению. Ввиду того, что у автомашин разных марок ширина колеи различается всего на десятки миллиметров, измерение должно быть тщательным и точным и проведено в двух, а лучше в трех разных местах.

База — расстояние между передней и задней осями автомобиля. У трехосных автомобилей различают так называемую базу тележки, т. е. расстояние между средней и задней осями. В этом случае базой автомобиля будет расстояние между передней осью и серединой базы тележки (рис.

5, 6).

Рис. 5. Определение базы двухосного автомобиля Рис. 6. Определение базы трехосного автомобиля

База определяется по следам, образованным при стоянке автомобиля (остановка, буксование) или при развороте с применением заднего хода.

При стоянке автомобиля образуются следы в виде вмятин в грунте, проталин в снегу, осыпавшихся с колес частиц грунта. Середины этих следов соединяют прямыми линиями, которые соответствуют расположению осей. Затем с середины линии передней оси проводят перпендикуляр на линию задней оси. Длина перпендикуляра и будет базой.

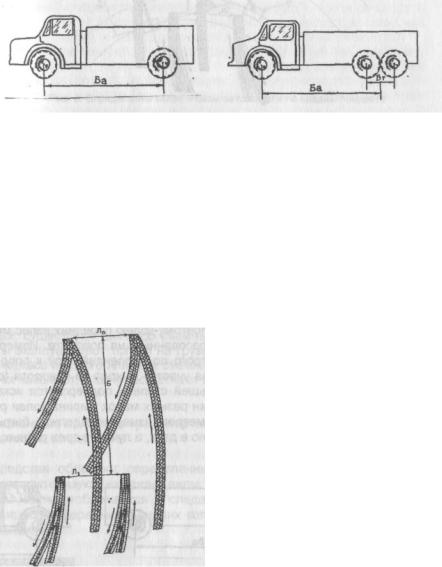

По следам разворота база определяется так: прямой линией соединяют окончания следов колес одной и другой оси, образовавшихся при остановке автомобиля. Расстояние между этими линиями соответствует базе транспортного средства (рис. 7).

Рис. 7. Определение колеи и базы автомобиля по следам разворота с применением заднего хода.

Лп — линия передней оси (колея передних колес); Лз — линия задней оси (колея задних колес); Б — база автомобиля

База транспортных средств — величина постоянная, в процессе эксплуатации не изменяется за исключением некоторых моделей тракторов: ДТ-20, ДТ-30.

Описанные способы определения колеи и базы автомобиля возникают лишь при наличии на месте происшествия следов его стоянки или разворота. Однако наиболее часто на местах происшествий остаются следы поворота в виде четырех дуг различного радиуса.

Существующая методика определения общих признаков по указанным следам не нашла широкого практического применения, так как предполагает использование довольно громоздкого математического аппарата. На факультете экспертов-криминалистов ВА МВД России создан простой способ определения колеи и базы автомобиля по следам поворота, не требующий проведения сложных вычислительных операций при незначительном количестве измерений и геометрических построений.

Данный способ основан на том, что расстояние между центрами проекций переднего и заднего одноименных колес равно базе автомобиля и при его поворотах остается неизменным.

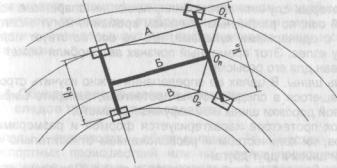

Методика определения колеи и базы автомобиля по следам поворота содержит следующие этапы (рис. 8).

Рис. 8. Определение колеи и базы автомобиля по следам поворота

1.Проводится линия задней оси, на которой лежит центр поворота автомобиля, для чего восстанавливается перпендикуляр к любой произвольно взятой хорде.

2.В точках пересечения построенной линии с наружными (или внутренними) краями следов задних колес строятся касательные к следам, которые являются перпендикулярами к указанной линии.

Касательные проводятся до пересечения с внешними (или внутэенними) краями следов передних колес (О^ О2), и эти точки соединяются между собой.

3.Колея задних колес измеряется вдоль линии задней оси.

См.: Ярмак В. А. и др. Метод косвенного определения общих признаков автомобиля по следам поворота // Экспертная практика. М., 1992. Вып. 34.

4.Через середину отрезка, характеризующего колею задней оси, проводится перпендикуляр

клинии задней оси до пересечения в точке О„ с линией О^О2.

5.Через точку Оп проводится линия, параллельная линии задней оси до пересечения с внешним или внутренним краями следов передних колес. Расстояние между этими точками характеризует колею передних колес.

База определяется как полусумма расстояний между линией задней оси с точками пересечения внешней (А) и внутренней (В) касательных со следами передних колес: Б=А+В/2. База автомобиля может быть также определена как расстояние между линией задней оси и точкой

Оп.

Количество колес устанавливается по их следам, образованным на стоянке (углубления, проталина), крутом повороте или при развороте с применением заднего хода.

В некоторых случаях автомобили, имеющие спаренные колеса на задней оси, по различным причинам временно могут эксплуатироваться с одинарными колесами, что не соответствует полному комплекту колес. Этот временный признак автомобиля может быть использован для его розыска.

Модель шины. В целях ее определения нужно изучить строение отобразившегося в следе рисунка протектора, измерить ширину и шаг беговой дорожки шины и ее наружный диаметр.

Рисунок протектора характеризуется формой и размерами его элементов, их количеством и расположением относительно средней линии шины и друг друга.

Ширину беговой дорожки измеряют в следе. Для этого отыскивают такой участок следа, в котором она отобразилась полностью. О полноте объемного следа можно судить при наличии вертикальных боковых стенок, являющихся его границами. Ширина дна следа, измеренная по перпендикуляру к продольной оси следа, будет шириной беговой дорожки. В поверхностных следах при отображении изолированных выступов (грунтозацепов), расположенных вдоль боковых границ протектора, ширина беговой дорожки измеряется между данными выступами.

Для определения наружного диаметра в следе шины отыскивают два оставленных друг за другом отпечатка какой-либо одной особенности (разрыв, заплата и т. д.). Расстояние между этими отпечатками равно окружности колеса с шиной. Разделив длину окружности колеса на 3,14, получим наружный диаметр шины.

Эти данные сопоставляют с данными, содержащимися в альбомах, каталогах или справочниках, на основании чего устанавливают модель (модели) шин, образовавших след.

Вышеописанные признаки дают возможность установить тип, вид, модель транспортного средства, т. е. его групповую принадлежность.

Для установления конкретного транспортного средства по следам шин в последних необходимо отыскать индивидуальные признаки шины, оставившей след.

Такими признаками могут быть: неравномерный износ протектора шины, наличие, форма, размеры и месторасположение заплат, части другого рисунка протектора, использованного при ремонте шины, трещины, разрывы, выкрашенности резины, а также признаки средств противоскольжения — форма, размеры трапов или звеньев и особенности их рельефа. К этой группе относится и такой временный признак, как отпечаток постороннего предмета, застрявшего между шинами спаренных колес или внедрившегося в рельефный рисунок протектора или в резину шины (камень, шлак, кусок железа и др.).

Разумеется, идентификационная значимость подобных признаков уступает признакам, отображающим детали шины, но в совокупности с ними повышает идентификационную значимость следов шин в целом.

§ 4. Обнаружение, фиксация и изъятие следов транспортных средств

Следы транспорта обнаруживают в местах дорожно-транспортных происшествий или на местах происшествий, где транспортное средство использовалось в качестве орудия или средства преступления. Для их обнаружения требуется хорошее освещение и тщательный осмотр местности.

Следы шин можно обнаружить при осмотре полотна дороги места происшествия и предметов, обнаруженных на нем, а также обочин, кюветов, подъездов к месту происшествия и мест стоянки транспорта.

В большинстве случаев следы автотранспорта не удается изъять в натуральном виде. Поэтому специалисту необходимо их тщательно изучить и фиксировать на месте их обнаружения. Для этого следы осматриваются на возможно большем протяжении в целях обнаружения участка с наиболее четким отображением признаков шин. Чтобы установить особенности шин всех колес, надо изучить следы на повороте или на месте разворота транспорта. Для выявления частных признаков шин и определения их устойчивости осмотру подлежит каждый след колеса на протяжении не менее двух его оборотов. Для следов, оставленных шинами легковых автомобилей, его расстояние равно 4-6 м, для грузовиков — 6-12 м.

После осмотра места происшествия специалист проводит исследование обнаруженных следов, в результате которого могут быть предварительно установлены:

1. Групповая принадлежность транспортного средства: а) тип (автомобиль, трактор, мотоцикл, повозка и т. д.); б) вид (автомобиль грузовой, мотоцикл с коляской и т. д.);

в) модель (автомобиль грузовой ЗИЛ-130, автомобиль легковой ВАЗ-2121 «Нива», трактор ДТ-75 и т. д.).

2.Взаиморасположение транспортных средств перед столкновением.

3.Повреждение, причиненное транспортному средству в результате происшествия (разбита фара, деформирован бампер и т. д.).

4.Вещества, попавшие на транспортное средство (пятна крови, краска, частицы грунта). Направление движения транспортного средства, которое определяют по ряду признаков (рис.

9):

а) при переезде транспортным средством лужи, жидкой грязи брызги от передних колес отлетают вперед в сторону по направлению движения. В этом случае влажный след от колес, идущий в сторону движения, постепенно будет исчезать. Аналогичные следы образуются при переезде колесом какого-либо красящего вещества;

Рис. 9. Определение направления движения транспортного средства по его следам

б) в объемном следе (вязкая глина, влажный снег) на его стенках отображаются признаки направления вращения колеса. При вращении колеса на стенке следа образуются

дугообразные бороздки и валики, расположенные в виде |

веера, вершина |

которого |

|

обращена в сторону направления движения; |

|

|

|

в) |

если ширина колеса правильно смонтирована, то |

некоторые типы |

рисунков |

протектора также позволяют судить о направлении движения. Угол, образованный деталями рисунка, раскрыт обычно в сторону направления движения;

г) при вращении колеса со значительной скоростью пыль, песок, снег отбрасываются назад в сторону, образуя веерообразные отложения, обращенные вершиной в сторону направления движения.

Вблизи такого следа иногда появляются валики в виде уступов, крутая сторона которых указывает направление движения;

д) при переезде колесом через тонкую ветку, отдельные не большие палочки, соломинки последние переламываются и образуют угол, раскрытый в сторону движения. Транспортное средство, двигающееся по траве, оставляет след примятой травы, наклонен ной в сторону направления движения, а при буксировании, наоборот, — в противоположную сторону. При переезде через твердый предмет, например камень, находящийся на грунте, с

противоположной |

направлению движения |

стороны |

обычно |

возникает не |

|

большой зазор вследствие сдвига предмета вперед; |

|

|

|

||

е) |

в месте поворота между следами передних и задних колес образуются углы. Более |

||||

острый угол показывает направление движения.

Для решения вопроса о групповой принадлежности транспортного средства по следам колес необходимо установить модель шины, количество колес, их колею и базу.

§ 5. Методика идентификации транспортных средств по следам шин

В зависимости от вида следов или других объектов, изъятых при осмотре дорожнотранспортного происшествия или при осмотре транспортного средства, на разрешение экспертизы ставят следующие вопросы:

1.К какому типу (виду, модели) относится транспортное средство, которым оставлены следы колес?

2.В каком направлении двигалось транспортное средство?

3.Оставлены ли следы колес или других частей колесами или частями конкретного транспортного средства?

4.Составляли ли ранее одно целое осколки стекла или другие объекты с частями стекла фар, подфарников, кузова или других частей конкретного транспортного средства?

5. Оставлены ли вмятины, царапины или другие следы на конкретном транспортном средстве в результате столкновения этого средства с определенным предметом (столб, дерево, перила и т. д.) на месте происшествия или другим определенным транспортным средством?

6.Являются ли нитки или кусочки ткани или других предметов, обнаруженные на транспортном средстве, частями одежды потер певшего или каких-либо предметов, находившихся на месте происшествия.

Однако следует оговориться, что приведенный перечень не исчерпывает всех тех вопросов, которые могут возникнуть при расследовании определенного события.

Трасологическая экспертиза следов шин автомототранспортных средств проводится с целью установления конкретного транспортного средства, оставившего след. Как и в других идентификационных экспертизах, на исследование представляют разные виды объектов. Вопервых, подвергаются изучению объекты со следами шин (например, одежда потерпевшего) или их копии в виде слепков, фотоснимков, оттисков и, во-вторых, транспортное средство или шина —

вслучае, когда известно, каким колесом оставлен след. Если представить на экспертизу транспортное средство или шину невозможно или нецелесообразно, то эксперт должен выполнить необходимую часть исследования на месте происшествия или изготовить экспериментальные образцы следов шин для дальнейшего лабораторного исследования.

Всоответствии с общими принципами трасологической идентификационной экспертизы в данном исследовании выделяют четыре стадии:

1.Предварительное исследование.

2.Детальное исследование, включающее три этапа:

—раздельное исследование;

—экспертный эксперимент;

—сравнительное исследование.

3.Оценка результатов исследования и формулирование выводов.

4.Оформление материалов исследования.

Каждая предыдущая стадия подготавливает и способствует проведению последующей, поэтому границы между ними весьма условны.

Предварительное исследование. Получив постановление о назначении экспертизы и объекты, подлежащие исследованию, эксперт прежде всего уясняет суть заданных вопросов, проводит осмотр объектов, убеждаясь в том, что они соответствуют указанным в постановлении. Успешное проведение экспертизы следов шин во многом зависит от знания экспертом обстоятельств происшествия. В первую очередь нужно установить условия и механизм следообразования, время изъятия и способы фиксации следов.

Изучая условия образования следов, эксперту необходимо установить свойства следовоспринимающей поверхности, определить, груженым или нет было транспортное средство, изменялось ли давление в шинах. Важно знать время, прошедшее с момента образования следов до изъятия колеса или экспериментальных образцов, а также учитывать, насколько интенсивно использовалась шина за истекший период, не подвергалась ли она ремонту.

Предварительное исследование шины направлено на изучение ее основных конструктивных элементов (вида рисунка, шага или ширины беговой дорожки, общих размеров и т. д.), а также на установление ее типа и модели.

Затем эксперт знакомится с копиями следов, представленными на исследование, читает сопроводительные надписи на бирках, определяет качество и количество копий. Если представлены фотоснимки следов, необходимо обращать внимание на их четкость, соблюдение правил масштабной съемки.

Первая стадия экспертизы заканчивается составлением плана Дальнейшего исследования и фотографированием объектов по правилам масштабной фотосъемки.

Детальное исследование. На этой стадии наиболее трудоемким является этап раздельного исследования. Основные задачи данного этапа — установление и изучение идентификационных признаков и их последующий анализ.

Как и при любом идентификационном исследовании, вначале определяют групповую