Экзамен зачет учебный год 2023 / Криминалистика / Техника / документоведение / электрография

.doc

Электрография

Базируется на свойстве фотопроводников изменять свои электрические параметры под действием света. Поверхность фотопроводника равномерно заряжается статическим электричеством и на нее с помощью оптической системы проецируется изображение или оно построчно записывается лазерным лучом. Участки фоторецептора, на которые воздействовал свет, теряют электрический заряд. На освещенных участках заряд сохраняется. Скрытое электростатическое изображение проявляется электрографическим порошком (тонером). Для этого частицам порошка сообщается заряд, противоположной полярности по сравнению с зарядом скрытого изображения. Частицы порошка притягиваются к заряженным участкам фоторецептора, делая изображение видимым. Порошковое изображение переносится на бумагу и закрепляется на ней.

Процесс создания изображения на бумаге ксерографическим способом можно разделить на три части. 1. Подготовка фотобарабана к созданию изображения. В основе фотобарабана (системы создания изображения) лежит фоточувствительный слой, который является диэлектриком и способен заряжаться подаваемым на него напряжением. Однако как только на фоточувствительный слой попадает свет, он становится проводником и в месте попадания света потенциал падает до нуля. Фото слой можно рассмотреть как конденсатор на одной обкладке которого находится потенциал нанесенный роликом заряда, другая обкладка заземлена. - механическая чистка фотобарабана от остатков тонера с помощью специального лезвия - ракель. - засветка фотобарабана с целью удаления остатков ранее нанесенного электростатического изображения (есть не везде). - заряд фотобарабана специальным высоким напряжением при помощи ролика заряда. Данное напряжение используется как основа для последующего нанесения невидимого изображения. 2. Нанесение изображения на фотобарабан. - Нанесение невидимого или потенциального изображения на барабан путем засветки лучом лазера или светодиодной линейкой. Невидимое изображение представляет из себя картинку из разных потенциалов. Нулевой потенциал в месте засветки лазера (в это место и будет попадать тонер и потенциал нанесенный роликом заряда. - Нанесение тонера с магнитного вала на котором находится заряженный тонер на места фотобарабана с нулевым потенциалом. Таким образом изображение проявляется, становится видимым. 3. Перенос изображения на бумагу. - Бумага проходит между фотобарабаном с изображением и роликом переноса . На ролик переноса подается потенциал, который притягивает тонерное изображение с фотобарабана на себя. Однако изображение попадает на бумагу, которая проходит в этот момент между роликом переноса и фотобарабаном.

Документам, подделанным с использованием ксерографии, присущи признаки, характерные для этого способа печати(через микроскоп):

- поверхностное и неравномерное распределение красителя в штрихах;

- неровность (извилистость краев штрихов);

- сплавленные частицы порошка в штрихах (вместо обычной типографской краски);

- загрязненность фона документов (наличие хаотично расположенных точек-"марашек" по всей поверхности документа, линейное окрашивание частицами порошка в виде трасс);

- непроработка мелких деталей (разрывы, искажение линий защитной сетки)

- штрихи изображения образованы скоплением мелких, дающих блеск крупинок красящего вещества, из которых одни сохраняют свою форму, а другие сплавляются вследствие растворения или нагревания при закреплении;

- незапечатанные участки бланка загрязнены отдельными крупинками или сплавленной массой красящего вещества;

- штрихи изображения окрашены неравномерно;

- контуры штрихов изображения нечеткие

- изображение состоит из мелких крупинок 4 цветов (голубой, желтый, пурпурный и черный)

- осыпание красящего вещества в местах перегиба бумаги

Орловская печать.

Данный способ печати назван по имени его изобретателя И.И. Орлова. Применяется в современной полиграфии для печатания денежных знаков, ценных бумаг и бланков некоторых документов. Это многокрасочная (цветная) печать с одной формы.

Для орловской печати применяются специальные машины, которые имеются в распоряжении только типографий Гознака.

При традиционной многокрасочной печати для передачи каждой краски изготавливают отдельную форму и печатание осуществляется последовательно с каждой из этих форм за несколько прогонов, что неизбежно приводит к появлению такого признака, как нестыковка краев штрихов, образованных разными красителями (на участках цветовых переходов краевые линии тлеют разрывы или ступенчатую форму). В орловской же печати многокрасочный оттиск получается за один прогон с одной печатной высокой формы. Особенностью данного способа печати является то, что получается многокрасочный единый рисунок. При этом линии: штрихов при переходе одного цвета в другой не прерываются и не перехлестываются. Благодаря такой особенности орловской печати, получают точное наложение красок на определенные участки, что невозможно сделать в типографиях, где отсутствуют специальные машины.

Признаки орловской печати:

- характерная для высокой печати деформация (вдавленность бумага), утолщение красочного слоя по краям штрихов, четкие, ровные края штрихов знаков;

- непрерывность краев штрихов при переходе от одного цвета к другому.

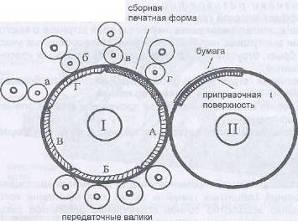

В печатный узел введены мягкий эластичный вал и промежуточные формы - шаблоны (шаблонные валы), имеющие рисунок для каждого цвета оригинала. Каждый красочный рисунок шаблона передает свое красочное изображение на соответствующее место сборного вала, с него - на печатную форму, имеющую рисунок всего оригинала, а с формы - на бумагу.

Схема машины для многокрасочной печати с одного клише (способ Орлова): I - формный цилиндр; II - печатный цилиндр; А.Б. В, Г - красочные формы для каждого из четырех специальных красочных устройств; а, б, в, г - накатные валики

При изготовлении поддельных банкнот с нерастрированных (штриховых) печатных форм высокой или офсетной печати имитация эффекта орловской печати осуществляется путем печати с нескольких печатных форм. В этом случае на многоцветных рисунках в местах перехода одного цвета в другой наблюдаются смешения или разрывы штрихов.